长江下游沿江丘岗圩田地形区土壤养分空间分布特征及影响因素

曹 雨,房 莉,余 健,水恒涛,黄振华

(安徽师范大学 地理与旅游学院,江淮流域地表过程与区域响应安徽省重点实验室,安徽 芜湖 241003)

土壤养分是土地农业生产力的基础,良好的土壤养分状况是农业生态系统持续发展的先决条件[1]。目前,我国许多地区出现不同程度的土地退化现象,土壤养分下降已经影响到农业生产[2]。土壤养分在生态系统中受多种时空尺度因素的共同影响,具有复杂的空间变异性和非平稳性[3]。研究区域土壤养分空间分布特征,开展土壤养分综合评价,并弄清土壤养分空间分布和质量变化的影响因素,对于区域种植制度调整、农业精准施肥、防控土地退化、实现土地农业可持续利用具有重要意义。

土壤养分空间分异在大尺度上主要受气候、地形、土壤类型等因素影响,耕作方式、种植制度、施肥量等被认为是影响中小尺度土壤养分的主要因素[4]。不同地区土壤养分及其空间分布的影响因子存在差异。宁静等[5]利用传统统计学和地统计学模型并结合“3S”技术研究东北典型黑土区土壤养分空间分布情况,表明海拔、坡度、坡度变率和侵蚀密度与各土壤养分含量呈不同程度的正相关,磷肥和钾肥的空间分布主要取决于人为施用量。陈兴等[6]对贵州省怀仁市土壤养分的影响因素研究发现,土壤养分的含量及分布受地质背景、土壤类型、海拔高度、酸碱度、土壤深度、土地利用方式等自然人文因素共同影响。前人研究涵盖了耕地、菜地、植烟区等土壤养分空间分异规律[5-9],在我国华北、西北、西南等地区研究较多[10-13]。长江下游区是我国重要的粮食产区,也是我国重要的经济发展区,土地开发利用强度大。学者们对其耕地土壤也开展了较多研究,但空间分布方面的较少。长江下游沿江地区水系发达,安徽省芜湖市及周边沿江地区呈明显的丘岗圩复合地形,即低山丘陵、岗地和低平圩田组合,相较江苏段地形更趋复杂,在自然和人为因素影响下,土壤质量更趋于不同。因此开展丘岗圩复合地形下的土壤养分及其质量空间分布研究,并弄清其影响因素和规律,对于指导该地形区土地利用具有重要意义。

本文以长江下游典型的丘岗圩复合地形区——安徽省芜湖市湾沚区为研究区,运用地统计学方法TOPSIS模型、热点分析、地理探测器,开展土壤氮、磷、钾、有机质等养分含量及质量的空间分布特征及影响因素研究,揭示沿江丘岗圩复合地形区土壤养分及质量的空间分布规律,弄清该类型区土壤养分质量的主要限制因子,以期为该类型区土地农业生产利用提供一定理论指导。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

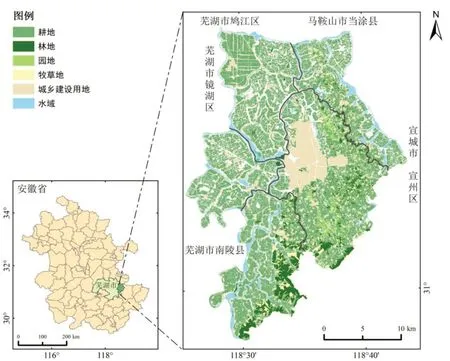

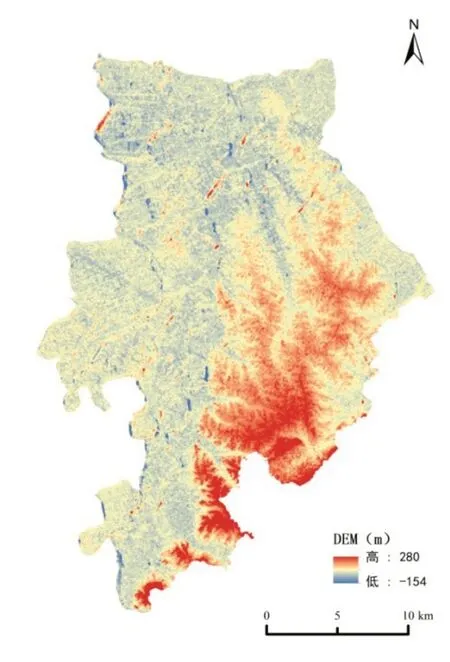

湾沚区(30°54′-31°25′N,118°19′-118°44′E)位于安徽省芜湖市域东部,长江下游南岸,东南与宣城市宣州区接壤,西与芜湖市南陵县、芜湖市镜湖区交界,北与芜湖市鸠江区、马鞍山市当涂县毗连,区境南北长约45 km、东西宽约40 km,国土总面积667 km2(图1)。气候为亚热带湿润性季风气候,年平均气温16 ℃,年平均降水量为1305 mm,全年无霜期243天。地形表现为“八分陆地二分水,三分岗丘七分圩”。东部及东南部红杨镇为丘陵,珩琅山最高海拔280m;东部花桥镇主要为岗地地形,起伏较明显;中部城区和西部六郎镇、陶辛镇为水网发达的低平圩田地形,海拔约6-10 m(图2)。区内耕地面积307.52 km2,林地面积32.82 km2,园地面积有8.67km2,牧草地面积为12.93 km2,城乡建设用地面积114.30 km2。区内土壤共有7大土纲、10大土类、17个亚类、43个土属、79个土种。

图1 芜湖市湾沚区区位及土地利用类型图Fig.1 Location and land use type map of Wanzhi District,Wuhu City

图2 芜湖市湾沚区DEMFig.2 DEM of the Wanzhi District,Wuhu City

1.2 数据来源及处理

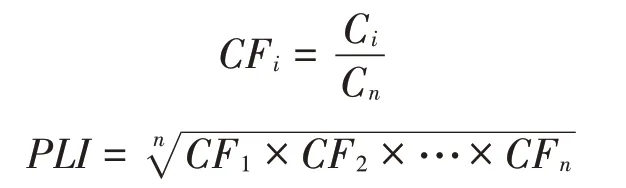

数据来源于作者参与的《安徽省芜湖市湾沚区土地质量地球化学调查评价项目》。土壤样品采集时间选择在上茬农作物收获后及下茬农作物尚未施用底肥和种植之间,同时注意避开雨季以防土壤养分被淋洗。此项目遵循全面性原则,借助ArcGIS均匀布设采样点,采用“X”形在0-20cm土层各子样点采集土样,用竹片去除与铁锨等金属工具接触的土壤,并将土壤掰碎,挑出根系、秸秆、石块、虫体等杂物按照5点混合取样法取得土样4401个。各采样点土壤理化性质由华东冶金地质勘查局中心实验室(CMA)测得,地形因子(高程、坡度、坡向、曲率)通过地理空间数据云下载30m数字高程模型并借助ArcGIS10.5软件获得,土壤重金属采用污染负荷指数(PLI)表示,公式如下:

式中:Ci为元素i含量实测值(mg/kg),Cn为元素i含量背景值(mg/kg);PLI≤1表示无污染,1<PLI≤2表示轻度污染,2<PLI≤3表示中度污染,PLI>3表示重度污染。

本研究选用Cd、Cu、Ni、Pb、Co、Zn、Cr、V、Mn、As、Hg等11种元素实测值,并使用芜湖市A层土壤背景值进行计算,得出PLI∈[0.01,1.83]。

1.3 分析方法

1.3.1 TOPSIS模型 TOPSIS模型又称为“逼近理想解排序法”,是一种用于多目标决策的分析方法[14-16]。此方法在指标个数、样本数量、数据分布等方面没有严格要求,应用广泛。内在原理是计算各评价对象与正理想解和负理想解的欧氏距离,分析其与最优方案的接近程度,按接近程度对各评价对象进行排序,得出土壤养分综合评价指数。

1.3.2 空间自相关分析 空间自相关分析是分析数据相关性和显著性的方法。将其应用到土壤养分评价,可以更好地揭示研究区土壤养分高低的空间集聚特征和内在变化规律。空间自相关分为全局空间自相关和局部空间自相关[17]。全局空间自相关是使用单一值描述研究区空间相邻单元属性值的总体相似程度,局部空间自相关则是说明研究区内各单元间的相似性和相关性[18]。本文采用全局Moran’s I衡量全局空间自相关,局部空间自相关采用局部Moran’s I进行描述。

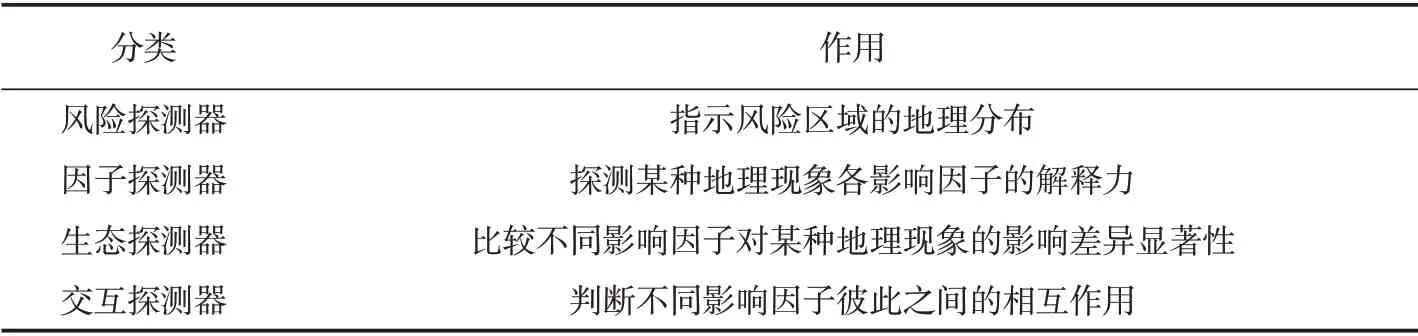

1.3.3 地理探测器 地理探测器是探测空间分异性,以及揭示其背后驱动力的一组统计学方法[19]。较之与传统意义上的相关关系模型,地理探测器不仅可以对定量数据进行分析,也可以处理定性数据,同时还可以实现不同影响因子间交互影响分析。地理探测器由四个部分组成,分别是因子探测器、交互探测器、生态探测器、风险探测器。探测结果用q值度量,其计算公式见文献[19]。q∈[0,1],q值越大说明该影响因子解释力越强,即该影响因子对研究对象的影响越大。各探测器作用见表1。

表1 地理探测器类型及作用Table 1 Types and functions of geographic detectors

2 结果与分析

2.1 土壤养分含量一般性统计描述

对芜湖市湾沚区土壤养分7项指标进行描述性统计分析,结果见表2。根据全国第二次土壤普查养分分级标准[20],将每个养分指标分为五个等级,分别为一级(丰富)、二级(较丰富)、三级(中等)、四级(较缺乏)、五级(缺乏)。从芜湖市湾沚区土壤养分各指标含量均值和丰缺情况来看,全磷、全钾、全氮、速效钾、有机质处于中等丰富水平,均值分别为0.63 g·kg-1、19.08 g·kg-1、1.39 g·kg-1、137.73 mg·kg-1、24.11 g·kg-1。碱解氮、有效磷的均值分别是121.84 mg·kg-1、24.18 mg·kg-1,达较丰富水平。

表2 土壤各养分指标描述性统计特征Table 2 Descriptive statistical characteristics of soil nutrient indicators

根据变异系数(Cv)大小划分标准,Cv≤10%为弱变异,10%<Cv<100%表示中等变异,Cv≥100%为强变异。土壤有效磷变异系数最大,达149.34%,表明芜湖市湾沚区境内土壤具有强烈的空间异质性;其次是土壤有机质,变异系数为46.65%;全钾的变异系数最小,为27.26%,说明芜湖市湾沚区各地块土壤全钾差异较小。全磷、全氮、碱解氮、速效钾的变异系数分别为38.63%、35.55%、44.80%、35.45%。分析结果表明,全磷、全钾、全氮、碱解氮、速效钾、有机质具有中等变异性,有效磷为强变异程度。

2.2 土壤各养分指标空间分布特征

通过ArcGIS 10.2地统计分析模块中克里金插值法,并参照各元素的最值、平均值、标准差、变异系数等指标,得出较为精确的预测插值图(图3)。从各养分元素分布图中可清晰直观地了解其分布状态。

图3 土壤养分指标含量空间分布图Fig.3 Spatial distribution map of soil nutrient index content

结果显示,土壤全氮空间分布呈现明显差异,芜湖市湾沚区西部及西北部含量丰富,中西部为低值区,三级及以下含量占研究区面积的57.33%。全磷含量高值区在芜湖市湾沚区中部零星分布,仅占研究区面积的1.46%;二级呈小片面状分布在西部和东北部,面积总占11.55%;低值区集中于芜湖市湾沚区东部和南部,面积较大。全钾空间分布东西差异明显,芜湖市湾沚区西部多一级、二级分布,总体含量较高,东部为三级、四级分布,全区无极度缺乏区。碱解氮含量空间分布不均匀,芜湖市湾沚区西部明显高于其他地区,低值区集中于芜湖市湾沚区中部,主要集中在30.18-83.67 mg·kg-1。有效磷各等级分布较为集中,一级二级分布于研究区中部,呈条带状,三级四级五级分布于县的西北部、北部、东北部以及南部。速效钾含量富集程度较好,集中分布在108.53-169.03 mg·kg-1,三级及以上高达95.64%,高值区主要位于芜湖市湾沚区东部及东南部,无五级分布。有机质含量集中于四级及以上,占研究区面积的99.25%,芜湖市湾沚区东部含量偏低,西部含量明显高于其它地区。

2.3 土壤养分综合评价

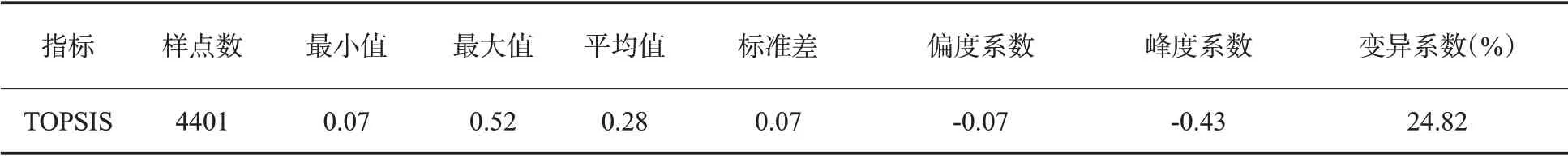

2.3.1 土壤养分综合等级评价 各土壤养分元素的空间分布图能很好地反映其分布特征,但不能反映土壤养分的综合情况。因此,基于组合赋权TOPSIS模型,计算土壤养分等级综合指数Qj,并对其进行描述性统计分析,见表3。研究区土壤养分等级综合指数处于0.07-0.52之间,平均值为0.28,标准差为0.07,偏度系数和峰度系数分别是-0.07、-0.43。变异系数为24.82%,属于中等变异。

表3 土壤养分等级评价结果分析Table 3 Analysis of evaluation results of soil nutrient levels

利用地统计分析模块中克里金插值法对区内土壤养分等级评价指数(Qj)进行空间插值,经重分类分析后,运用自然间断分级法将Qj分为5个等级,分别为一级(0.33-0.40)、二级(0.29-0.32)、三级(0.26-0.28)、四级(0.21-0.25)、五级(0.13-0.20),得到土壤养分等级分布图,见图3(h)。

从图3(h)可以看出,湾沚区土壤养分综合等级空间分布特征差异显著。一级主要分布在区内西部地区,呈大块面状,占全区总面积的16.34%。二级分布范围最广,占总面积的28.06%,主要沿青弋江呈面状分布在区内西北和西南地区。三级地区主要分布于区内西北和东南部地区,约占总面积的21.34%。四级、五级在湾沚区内西部,呈带状分布。

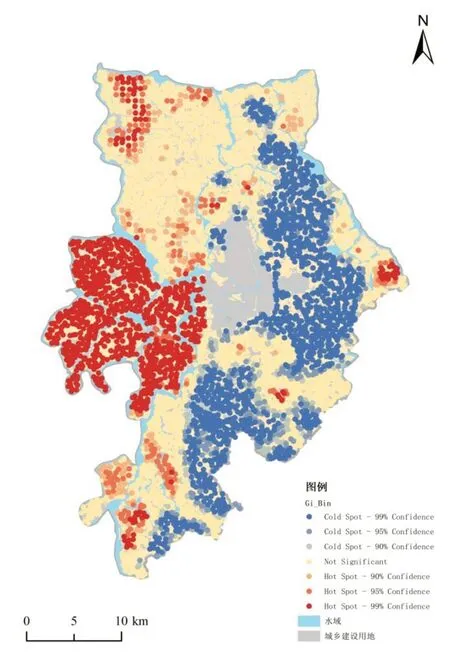

2.3.2 土壤养分综合评价指数空间聚集特征 为进一步探究土壤养分综合评价指数Qj在研究区内的空间集聚状态和相关程度,采用全局Moran’s I指数对Qj进行全局自相关分析。结果显示,Moran’s I指数值为0.588,P为0.0001<0.05,Zscore为13.1904>1.96,具有统计学意义,表明芜湖市湾沚区土壤养分综合评价指数具有显著的空间集聚特征。

全局空间自相关仅使用单一值反映研究区的自相关情况,不能很好地描述区域内部各单元之间的空间联系模式,尤其是区域内在空间上出现非平稳状态时,进行局部空间自相关分析十分必要。本文利用热点分析(Getis-Ord Gi*)进行局部空间自相关可视化分析(图4)。热点分析结果若有显著意义,则需该要素为高值(低值),且被其他同样高值(低值)要素包围,即形成热点区域或冷点区域。本研究表明,芜湖市湾沚区表层土壤养分综合评价指数存在显著的空间集聚特征,这与全局空间自相关结果一致。热点区主要分布在湾沚区中西部,冷点区主要分布于湾沚区东部。土壤养分综合指数LISA图(图5)显示,湾沚区土壤养分综合指数“高-高”(HH)聚集区域主要分布在研究区中西部,该地地势平坦、水系发达、土地利用类型以耕地为主,多水稻土分布。湾沚区东部地势相对较高,以林地、园地为主,呈现出“低-低”(LL)聚集。

图4 芜湖市湾沚区土壤养分综合指数热点分析Fig.4 Hot spot analysis of soil nutrient comprehensive index of Wanzhi District,Wuhu City

图5 芜湖市湾沚区土壤养分综合指数LISA图Fig.5 Soil nutrient comprehensive index LISA diagram of Wanzhi District,Wuhu City

2.4 基于地理探测器的影响因素分析

结合前人研究及先验知识[21-23],选取地形因子(DEM、坡向、坡度、曲率)、土壤类型、成土母质、土地利用类型、PLI等因素在地理探测器软件中进行因子探测和交互探测分析,明晰土壤养分综合等级的内在联系。地理探测器要求输入的自变量X为类型量,若X为连续型变量,则需进行离散化处理。坡向、土壤类型、成土母质、土地利用类型为类型量。根据已有研究,将PLI划分为无污染、轻度污染、中度污染、重度污染四种类型。其它连续型变量通过自然断点法均划分为5类。

2.4.1 因子探测器 因子探测可以解释各指标对土壤养分综合指数空间分布的影响力[24],探测结果见表4。土地利用类型(q=0.2943)、DEM(q=0.2691)、PLI(q=0.2112)、土壤类型(q=0.2046)的q值均大于0.2,对土壤养分质量影响的解释力较强,为主导影响因子。成土母质、坡度、曲率、坡向的q值较小,对土壤养分质量影响的解释力较弱,为次要影响因子。

表4 因子探测器结果Table 4 Results of factor detector

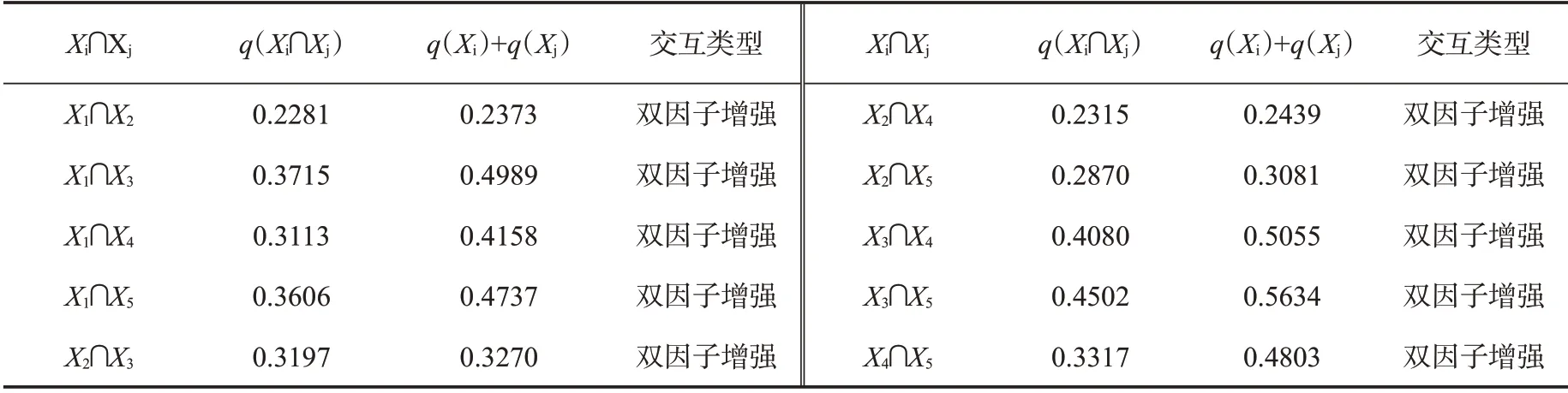

2.4.2 交互探测器 交互探测用于识别两指标共同作用对土壤养分综合指数的影响是增强还是减弱,或各指标对土壤养分综合指数影响是否独立[25]。考虑到该区土壤成土母质较为复杂,因此将其加入因子交互探测中。对四个主导因子和成土母质共5个因子进行交互探测。结果表明(表5),10对交互因子均为双因子增强,不存在独立或减弱的情况。双因子增强表示湾沚区土壤养分综合评价指数是由不同影响因子共同作用的结果。其中,土地利用类型∩DEM 对土壤养分综合指数空间分布格局的解释力最强(q(Xi)+q(Xj)=0.4502),土壤类型∩成土母质解释力最弱(q(Xi)+q(Xj)=0.2281)。任一因子与另外4项因子交互综合作用用H值表示,H=q(Xi)+q(Xj)+q(Xm)+q(Xt)+q(Xz),H值排序如下:土地利用类型(1.5494)>DEM(1.4295)>PLI(1.2825)>土壤类型(1.2715)>成土母质(1.0663)。根据各因子交互作用结果及其交互综合作用结果来看,对湾沚区土壤养分综合指数空间分布格局影响较大的依旧是土地利用类型、DEM、PLI,说明以上因素差异较大的区域往往土壤养分综合指数也存在较大差异,其他因素的干预会增强土壤养分综合指数空间分布差异。

表5 交互探测q值统计Table 5 Cross-probing q value statistics

3 讨 论

3.1 土壤养分元素空间分布格局影响因素

氮元素在土壤中具有很强的转化移动性,芜湖市湾沚区降水总体偏多,大部分氮元素随降水移至地势低洼处,故芜湖市湾沚区西部为全氮、碱解氮的高值区。全磷低值区多为林地,受人为干扰较少,土壤磷素主要来源于母质,该地土壤类型主要以红壤、黄壤等贫瘠土居多,土壤类型与土地利用类型共同影响了全磷含量。研究区北部土壤多为酸性,酸性土壤中存在大量游离氧化铁,氧化铁胶膜作用于磷酸盐,使其成为闭蓄态磷,土壤中磷的有效性大幅度降低[26],故芜湖市湾沚区北部有效磷分布总体偏低。全钾高值区分布与青弋江水系具有较高一致性,这是由于钾素在土壤中移动性较强,易在径流以及淋溶作用下聚积于河岸。研究区西部有较多湿地分布,土壤水分充塞了绝大部分土壤孔隙使通气受阻,嫌气状态下,动植物残体等分解缓慢,矿化率低,利于有机质积累[27],形成有机质分布高值区。据实地研究,有机质低值区由开垦除草等耕作活动导致,使植被覆盖和凋落物数量大幅度减少,翻种松土等过程改变土壤微生物环境,有机质分解加速。

3.2 土壤养分综合指数空间分布格局影响因素

3.2.1 土地利用类型 土地利用类型是自然条件和人类活动的综合结果,对土壤养分有密切影响[28]。不同土地利用类型决定农业生产过程中养分保护意识不同,故有机物料的投入和种植方式均有所区别。研究区西部为土壤养分综合指数热点区域,呈现HH高值聚集。据实地调查,该处采用水稻、莲藕交替种植,轮作时间为三年。轮作制度可以均衡利用土壤养分、水分,使得土壤肥力得以恢复。农民有意识管理也对土壤养分状况具有良好影响。研究区西部以林地、园地为主,人们长期种植香樟树、茶叶导致土壤中养分消耗较多,加之缺乏肥力保护意识,肥料施用不及时,导致土壤养分偏低,形成LL低值聚集。

3.2.2 海拔 海拔与土壤水分和养分的运移密切相关,对土壤养分空间分布具有重要影响[29]。研究发现,HH高值聚集区海拔较低,LL低值聚集区海拔较高。有研究表明,海拔与有机质呈显著负相关,是有效磷和速效钾含量变异的重要因子。研究区西北部为冲积型平圩区,东南部为岗地,随着海拔升高,气温降低,湿度增加,土壤磷、钾的转化率降低。土壤养分元素同时受降水影响,在动力势能作用下,随地表径流和地下径流在西北平圩区沉积,加之研究区西部有湿地分布,养分元素积累速率大于分解速率,利于土壤养分留存。

3.2.3PLI重金属在土壤中积累必然导致土壤性质发生变化,从而影响土壤肥力特性和养分分布。芜湖市湾沚区PLI结果显示,PLI≤1面积占研究区面积的81%,PLI>1面积占研究区面积的19%。前人研究表明,土壤中有机氮的有效性主要依赖于有机氮的矿化特征[30],土壤重金属含量过多,氮元素的矿化态势明显降低,土壤供氮能力也相应下降。外源重金属进入土壤后,使土壤对磷吸附位点数量和能量有所增加,亦可能产生磷酸盐沉淀,导致土壤对磷吸附固定作用增强,有效性减弱。此外,重金属污染可改变土壤有机质矿化速率,影响土壤有机质的积累与分配。这与本文研究结果一致,PLI值较低地区的土壤养分高于PLI值较高的地区。

3.2.4 土壤类型 土壤类型作为土壤属性特征,影响土壤保水、保肥、通气,是造成土壤养分空间分异的主导因素[29]。芜湖市湾沚区西部多水稻土分布,水稻土是在原始土壤或成土母质的基础上,由于长期耕作种植,土壤处于淹水状态,发生水耕熟化、氧化还原交替、物质淋溶淀积而形成的土壤类型[31],各养分元素积累丰富,土壤肥沃,故形成土壤养分综合指数HH高值聚集区。芜湖市湾沚区东部土壤类型以酸性的红壤、棕红壤为主,富铝作用显著,风化程度深,土质黏重,较为贫瘠,故为养分综合指数LL低值聚集区。

3.2.5 成土母质 不同地质单元中成土母质差别较大。成土母质是土壤形成的物质基础,直接影响土壤次生矿物和元素含量,最终影响土壤养分[22]。芜湖市湾沚区土壤养分热点区域主要分布古新统痘母组和全新统芜湖组,土壤养分冷点区域主要分布白垩系上统宣南组。古新统痘母组属河流-山麓相沉积,全新统芜湖组主要分布于河谷两侧,地层分布区以砂岩、粉砂、粘土为主,养分含量高。白垩系上统宣南组是在大陆环境中形成的红色沉积,红色地层由高价氧化铁所致,表明曾受淋滤,故土壤继承了母岩特点,养分含量低。

4 结 论

(1)根据全国第二次土壤普查养分分级,芜湖市湾沚区土壤碱解氮、有效磷含量达较丰富水平,全磷、全钾、全氮、速效钾、有机质含量处于中等丰富水平。各养分因子变异系数处于27.26%~149.34%,其中有效磷变异系数最大,为强变异程度,全磷、全钾、全氮、碱解氮、速效钾、有机质属于中等强度变异。

(2)芜湖市湾沚区土壤养分总体较高,一级、二级、三级总占比为65.74%。空间分布呈现明显集聚特征,HH高值聚类主要分布在研究区中西部,LL低值聚类主要存在于研究区东部。

(3)因子探测结果表明,土地利用类型对芜湖市湾沚区土壤养分空间分布影响最大,其次是高程,成土母质影响最小。交互探测结果显示,影响因子之间交互作用影响均表现双因子增强的特征。其中,土地利用类型与高程交互作用的影响最大,土壤类型和成土母质交互影响最小。