中国城市群发展的空间分异研究

代合治,江 歌

(曲阜师范大学 地理与旅游学院,山东 日照 276826)

改革开放40多年来,我国城市群建设取得巨大成就,创造了世界城市群发展奇迹,成为国家新型城镇化的空间主体[1]。城市群建设作为国家战略受到各级政府高度重视,出台了系列顶层设计。党的十九大报告指出:“以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局,加快农业转移人口市民化”。我国“十四五”规划提出,“以促进城市群发展为抓手,全面形成‘两横三纵’城镇化战略格局”,并对19个城市群提出了优化提升(5大城市群)、发展壮大(5个城市群)、培育发展(9个城市群)的不同发展目标。

城市群发展水平及其空间分布是目前的研究热点,黄跃、刘杨、毛艳等从区域视觉对中国城市群绿色发展或者高质量开展了研究[2-4]。黄金川等对中国城市群等级类型进行了综合划分[5],方创琳等在测度城市群发育程度的基础上对中国城市群进行了空间分异研究[6]。本文基于城市群基本特征,构建了评价指标体系并测度了城市群发展水平,从国家尺度和城市群内部尺度探究了城市群发展的空间分异特征,进而更加准确认识当前我国城市群发展的空间格局。

1 城市群发展水平测度

1.1 指标体系构建

关于城市群的内涵,学者们的理解还不尽一致[7]。法国地理学家戈特曼(J.Gottmann)从城市密度、都市区(核心城市)、交通与联系、人口规模、区域地位等5个方面概括了城市群的基本特征。国内权威学者围绕城市数量、等级结构、核心城市、城镇化水平、人口规模、交通网络、经济发展水平、创新发展、经济外向度、城乡一体化等方面描述了城市群的基本特征[8-11]。

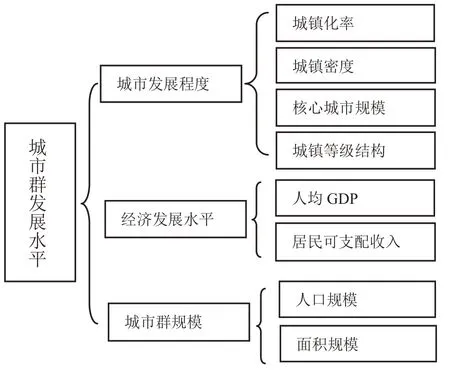

依据城市群的基本特征,本文从城市发展程度、经济发展水平、区域规模等3个维度构建了测度城市群发展水平的指标体系。

1.1.1 较高的城市发展程度 城市群区域应该拥有较高的城镇化水平,城市已成为该区域的主导,选取城镇化率指标用以表征。城市群应该拥有较多的城镇,且比较密集地分布在一定区域,只有这样才能称其为“群”,选取城镇密度用以表征。城市群不是众多城市“冷拼”,而是有机联系的整体,只有凸显的核心城市及其比较完整的等级结构,这种联系才可能深入并有序,选取核心城市规模、城镇等级结构指标用以表征。

1.1.2 较高的经济发展水平 城镇化与工业化、现代化从来就是“孪生子”,城市群区域必然是经济发展高地,对全国经济发展具有引领作用。选取人均GDP、居民可支配收入表征经济发展水平。

1.1.3 较大区域规模 城市群应该有较多的人口和较大的面积,凸显其在全国的地位,如果规模过小,即使具备上述特征,那也只能称其为都市圈。选取人口数量和面积表征城市群的规模。

需要说明的是,发达的交通网络是保障深度密切联系的物质基础,但由于数据获取和量化的复杂性,本文没有选取相应的指标。

图1 城市群发展水平指标体系Fig.1 Index system of development level of urban agglomerations

1.2 数据来源

数据主要来自于《中国统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》和省域统计年鉴、市域统计年鉴,部分数据来自于相关市州的年度统计公报,数据面板均为2019年。同时声明三点:一是城镇数量仅统计建制市和县城数量,非县政府驻地镇不计入城镇范围;由于重庆市的特殊性,重庆市只包含中心城区的渝中、南岸、北碚、沙坪坝、渝北、江北、大渡口、巴南、九龙坡等9个市辖区,其他每个市辖区按1个建制市统计。二是核心城市规模按照城市群首位城市城区常住人口统计。三是城镇等级分为8挡,即超大城市、特大城市、I型大城市、Ⅱ型大城市、中等城市、I型小城市、Ⅱ型小城市、小城镇(县城),等级结构采取赋分量化,拥有7-8 个等级的计10分,拥有5-6个等级的计8分,只有4个及以下等级的计5分。

1.3 技术方法

1.3.1 加权求和法 该方法用于测算各城市群的发展水平,进而分析城市群在我国的分布格局。首先利用层次分析法确定指标权重,然后进行极差标准化对原始数据进行处理,最后加权求和。

1.3.2 变异系数 该方法用于分析城市群之间和内部地域之间发展水平的差异性,进而探讨城市群之间和内部发展的不平衡性。计算公式为

式中:CV为变异系数,Yi为第i城市群的发展水平,Y0为n个城市群的平均发展水平,n为城市群个数。

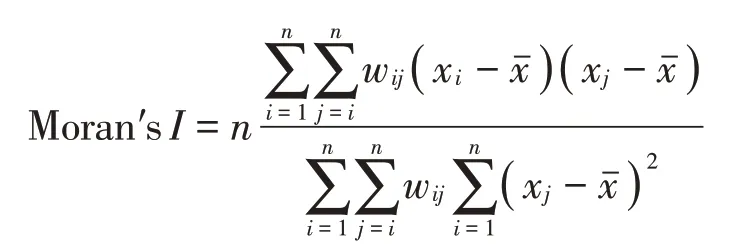

1.3.3 Moran'sI指数 Moran'sI指数反映的是空间邻接或相邻区域属性值的相似程度,该方法用于分析城市群内部地域之间城镇化水平的空间相关性。Moran'sI指数的取值范围在[-1,1]之间。当其大于0 时,表示区域城镇化水平整体正相关,城镇化率高或低的地区都有聚集现象;当其小于0 时,表示区域城镇化水平整体负相关,城镇化率高或低的地区间隔分布;当其等于0 时,表示区域城镇化水平不具有空间相关,城镇化率高或低的地区呈空间随机分布。通过Moran'sI指数判断城市群的空间结构类型。计算公式为

式中:xi、xj分别为城市群基本地域单元i、j的城镇化率,xˉ为均值,wij为空间向量矩阵以定义区域单元空间关系,n为城市群基本地域单元数。

2 基于“国家尺度”的城市群发展水平空间分异特征

2.1 研究区域

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了优化提升、发展壮大和培育发展的19个城市群,本文以京津冀、长三角、珠三角、成渝、长江中游、山东半岛、闽浙粤沿海、中原、关中平原、北部湾、哈长、辽中南、山西中部、黔中、滇中、呼包鄂榆、兰西、宁夏沿黄、天山北坡等19个城市群作为研究样本。以国务院、国家发改委以及相关省政府批复的城市群地域作为研究区域,同时尽量保持地级政区的完整性。

依据上述指标体系,在获取各城市群数据的基础上,经极差标准化处理,进行加权求和,获得各城市群发展水平综合指数,见表1。

2.2 总体分异特征

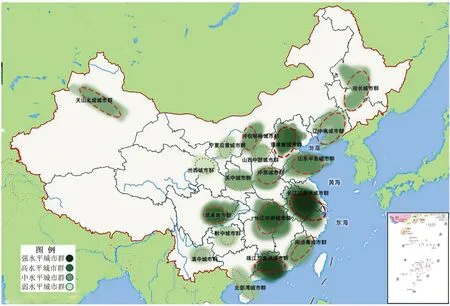

19个城市群发展水平差异悬殊,呈现“两强三高七中七弱”的格局。长三角、珠三角“两强”城市群综合指数平均为0.7813,相当于京津冀、长江中游、成渝“三高”城市群的1.55倍,相当于山东半岛、天山北坡、闽浙粤沿海、辽中南、呼包鄂榆、中原、哈长“七中”城市群的2.08倍,相当于关中平原、滇中、山西中部、宁夏沿黄、北部湾、黔中、兰西“七弱”城市群的4.23倍,四类城市群发展指数大体按照4:3:2:1的比例分布。从单个城市群看,综合指数最高的长三角城市群为0.8381,最低的兰西城市群为0.1104,前者相当于后者7.59倍。城市群发展水平的巨大差异表明,虽然我国城市群数量较多,但发展很不平衡,特别是“七弱”城市群尚在培育之中。

进一步分析发现,核心城市、人口、面积等规模要素变异系数较大,分别为0.9912、0.8136、0.5268,城镇化率、城镇等级结构等城市要素变异系数较小,分别为0.1398、0.1766,人均GDP、居民可支配收入等经济要素变异系数中等,分别为0.3670、0.2702。表明目前我国城市群发展水平的差异主要是规模差异,内涵性差异较小,城市群的高质量发展普遍存在较大的提升空间。

图2 中国城市群发展水平分布示意图Fig.2 Map of development level of urban agglomerations in China

2.3 区域分异特征

我国19个城市群在空间上分布比较广泛,涉及了大陆31个省域中的30个,体现了城市群一体化发展战略格局,但不同地域在城市群数量、发展水平等方面还存在较大差异。

从我国区域发展的四大板块看,“东、中、北、西”差异明显。东部地带城市群数量多,发展水平高,共有6个城市群(不含辽中南),占总量的31.6%,全国5 个“强”“高”城市群中的3 个分布于此,平均综合指数为0.7075,相当于19个城市群平均指数的1.41倍。中部地带和北部地区城市群数量较少,分别为3个和2个,平均综合指数分别为0.3603和0.3572,发展水平中等,与19个城市群平均指数基本持平。西部地带城市群数量最多,共有8个城市群,占总量的42.1%,但发展水平低,平均综合指数为0.2620,相当于19个城市群平均指数的71%。

从“两横三纵”看,城市群发展水平具有“南高北低,东西递减”的格局。“两横”即长江沿线、欧亚陆桥沿线,“三纵”即沿海沿线、京哈京广沿线、包昆沿线。长江沿线包含长三角、长江中游、成渝等3个城市群,平均综合指数为0.5963,欧亚陆桥沿线包含中原、关中平原、兰西、天山北坡等4 个城市群,平均综合指数为0.2736,前者相当于后者2.18倍。沿海沿线包括辽中南、京津冀、山东半岛、长三角、闽浙粤沿海、珠三角、北部湾等7个城市群,平均综合指数为0.4971,京哈京广沿线包括哈长、辽中南、京津冀、山西中部、中原、长江中游、珠三角等7个城市群,平均综合指数为0.4400,包昆沿线包括呼包鄂榆、宁夏沿黄、关中平原、成渝、黔中、滇中等6个城市群,平均综合指数为0.2652,“三纵”城市群由东至西平均综合指数之比为1.87∶1.66∶1。

3 城市群内部空间分异特征

3.1 城市群内部空间差异性

分析城市群内部空间结构,以地级政区作为基本地域单元,其中,北京、上海、天津3个直辖市由于城镇化水平均超过了80%,基本实现了城乡一体化,以全市作为基本地域单元,重庆市由于城乡差别较大,按照中心城区、主城新区、渝东北、渝东南4个地域作为基本地域单元。

以基本地域单元的城镇化率作为变量,计算各城市群变异系数,研究发现,各城市群内部不平衡性差异较大,宁夏沿黄城市群内部发展最不平衡,变异系数高达0.3166,山东半岛城市群内部发展比较均衡,变异系数仅有0.1177。

表2 城市群内部城镇化率变异系数Table 2 Coefficient of variation of urbanization in urban agglomerations

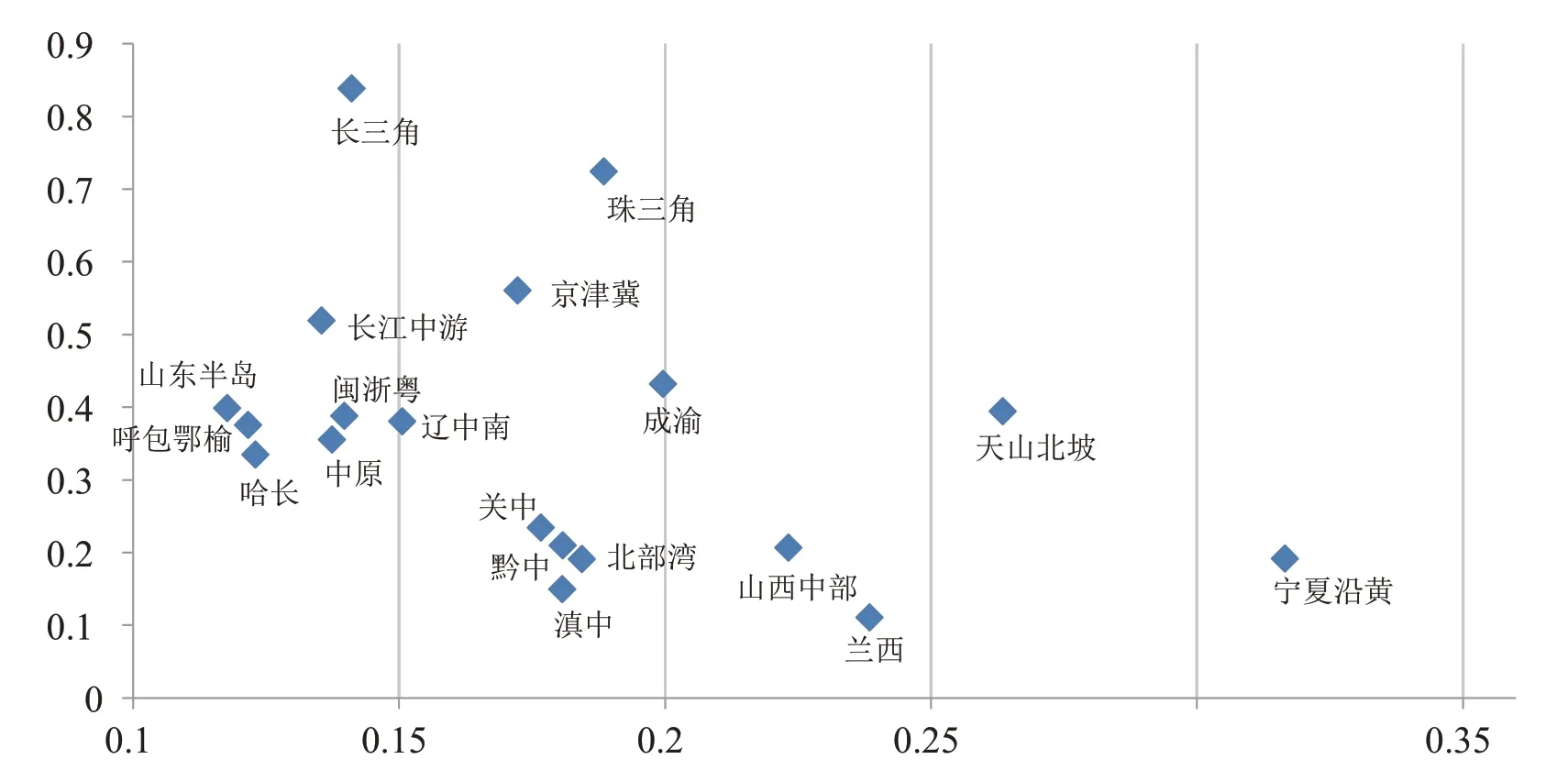

以城市群内部城镇化率的变异系数为横坐标,以城市群综合发展指数为纵坐标,绘制图3。依据城市群整体发展水平和内部差异性,19 个城市群内部差异状况可分为3 种类型。第一种类型为高水平平衡型,城市群综合发展指数大于0.3,内部变异系数小于0.2,共有长三角、珠三角、京津冀、长江中游、成渝、山东半岛、闽浙粤沿海、辽中南、呼包鄂榆、中原、哈长等11 个城市群,皆为“强”“高”“中”类型,城市群内部差异小,中心区域与周边区域比较均衡,该类城市群所在区域经济基础较好,潜力较大,城市量多面广,能够带动周边区域发展,城市群在壮大或者优化之中。第二种类型为低水平平衡型,城市群综合发展指数小于0.3,内部变异系数小于0.2,共有关中平原、黔中、北部湾、滇中等4 个城市群,内部差异较小,但整体发展水平低,中心城市与核心区域有待提升。第三种类型为低水平差异型,城市群综合发展指数小于0.3,内部变异系数大于0.2,除天山北坡城市群综合发展指数较高外,山西中部、兰西、宁夏沿黄等城市群,不仅发展水平低,而且内部差异大,中心城市与其他组成区域形成强烈反差。第二和第三类型的城市群尚在发育之中。

图3 城市群发展类型Fig.3 Development types of urban agglomerations

3.2 城市群内部空间结构分析

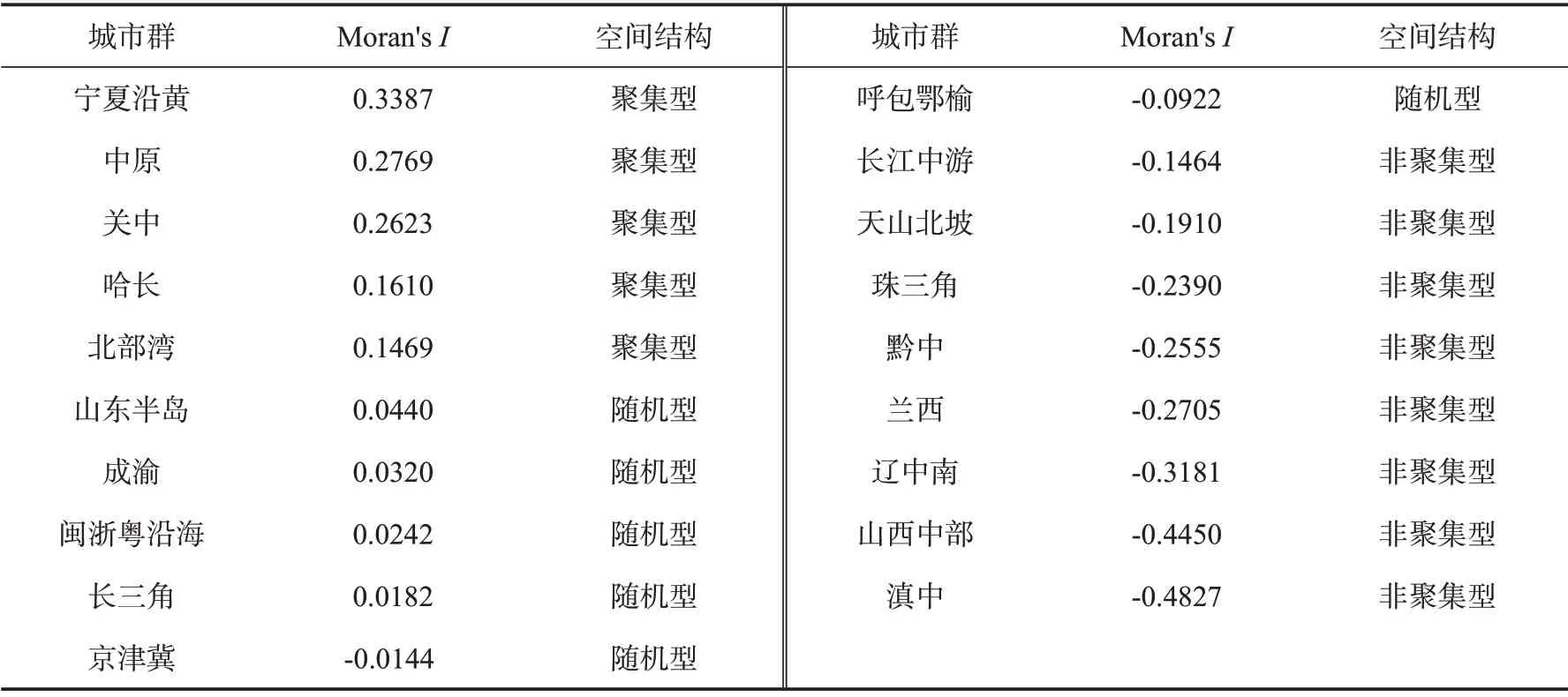

以城市群基本地域单元的城镇化率为变量,测算19个城市群的Moran'sI指数(见表3),依据Moran'sI的含义,Moran'sI≥0.1 时,城市群为聚集型空间结构,Moran'sI≤-0.1 时,城市群为非聚集型空间结构,-0.1<Moran'sI<0.1时(接近于0),城市群为随机型空间结构。

表3 各城市群空间结构类型Table 3 Types of spatial structure of urban agglomerations

3.2.1 聚集型空间结构 宁夏沿黄、中原、关中平原、哈长、北部湾等5个城市群Moran'sI较高,远大于0,尤其是宁夏沿黄城市群高达0.3387,属于聚集型空间结构,城市群内部城镇化高水平地域与高水平地域聚集,低水平地域与低水平地域聚集,即高高聚集或低低聚集,城市群内部城镇化水平空间分布具有规律性。5个城市群均呈单核心结构,城镇化水平由核心城市向周边递减。其中:宁夏沿黄、中原、关中平原城市群最为典型,银川、郑州、西安3市城镇化水平明显高于其他地市;哈长城市群虽然在区划上拥有哈尔滨、长春两个核心城市,但二市在空间上地域相连,事实上已形成了该城市群的一个巨大核心区域;北部湾城市群虽然存在南宁、海口两个地域不连接的高水平城镇化地域,但海口市地域范围较小,在某种意义上讲,该城市群的核心地域是南宁市。

3.2.2 非聚集型空间结构 长江中游、天山北坡、珠三角、黔中、兰西、辽中南、山西中部、滇中等8 个城市群Moran'sI为负数,且远小于0,其中滇中城市群、山西中部城市群分别为-0.4827 和-0.4450,属于非聚集型空间结构,城市群内城镇化高水平地域与低水平地域间隔分布。这类城市群又分为两种情况:一是长江中游(武汉、长沙、南昌)、珠三角(广州、深圳)、兰西(兰州、西宁)、辽中南(沈阳、大连)等4 个城市群,它们拥有2 个或者3 个空间分离的核心城市,城市群内形成双核心或者多核心空间结构[12];二是天山北坡、黔中、山西中部、滇中等4 个城市群,虽然它们的核心城市只有一个,但城市群组成地域单元城镇化高低相间分布。

3.2.3 随机型空间结构 山东半岛、成渝、闽浙粤沿海、长三角、京津冀、呼包鄂榆等6个城市群Moran'sI接近于0,其中京津冀城市群为-0.0144,长三角城市群为0.0182,城市群内城镇化高水平地域与低水平地域在空间上基本不存在相关性,属于随机型空间结构。山东半岛城市群(青岛、济南)和成渝城市群(重庆、成都)为典型双核心空间结构,长三角城市群呈现多核心空间结构[13],京津冀城市群、闽浙粤沿海城市群和呼包鄂榆城市群呈现核心-边缘式空间结构[14],核心地域与边缘地域城镇化水平差异较大。