血液病患者产毒素艰难梭菌定植的危险因素分析

范翠花 陈杭 张建东 黄连江 苏元晖 邱东飚

艰难梭菌(Clostridium difficile,CD)是革兰阳性厌氧芽孢杆菌,属于条件致病菌,在体外可存活数月以上[1]。CD在人体肠道中可无症状定植,但在长期大量抗生素使用等因素下,肠道正常菌群失调,也可引发轻度至重度腹泻、伪膜性肠炎,严重者可导致死亡[2]。美国于2013年把艰难梭菌感染(Clostridium difficile infection,CDI)列为首位紧迫急需攻克难题[3]。据报道临床中15.00%~25.00%抗生素相关性腹泻(antibiotic-associated diarrhea,AAD)以及几乎所有的伪膜性肠炎与CDI相关[4]。艰难梭菌产生了毒素A(toxin A of Clostridium difficile,TcdA)和毒素 B(toxin B of Clostridium difficile,TcdB),毒素A又称肠毒素,毒素B又称细胞毒素,这两种毒素导致上皮细胞的炎症和坏死。然而,国内针对产毒素艰难梭菌定植的危险因素的研究较少,在临床工作中常被忽视。国内大多数医院微生物实验室并未将CD检查作为常规测定项目[5]。由于血液病患者基础疾病复杂,有多种已知的CDI危险因素,如抗生素使用率高、化疗、住院时间长和免疫缺陷等,疾病类型以白血病或淋巴瘤患者易发生CDI[6]。血液病患者为产毒素艰难梭菌定植(toxigenic Clostridium difficile colonizatio,tCDC)高危群体,院内交叉感染率也较高。对血液病患者的相关危险因素的进行分析,有利于制定疾病防控措施,从而优化患者生存现状。报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

整理福建医科大学附属第一医院在2019年1月—2022年6月的263例住院血液病患者的临床信息,随机抽取研究期间任意3个月医院检验科内各科室的住院患者47例的送检资料,以表示在2019年1月—2022年6月医院的整体产毒素艰难梭菌感染(toxigenic Clostridium difficile infection,tCDI)状况。对血液科住院患者行横断面调查,采集粪便标本进行CD抗原及毒素的检测。排除非血液性疾病者。研究前获得医院的伦理委员会批准通过,并且和患者签署知情同意书。

1.2 方法

CD抗原和毒素检测:艰难梭菌毒素试剂盒(厂家:美国techlab;型号:25T)采用酶联免疫层析法检测艰难梭菌抗原和毒素A、毒素B。艰难梭菌谷氨酸脱氢酶检测结果阳性证实粪便样本中存在艰难梭菌,阴性结果表示不存在该细菌,毒素A和毒素B的检测结果阳性证实存在艰难梭菌有毒株。按试剂盒中说明书的检测方法进行操作。

1.3 观察指标

1.3.1 血液病患者的基础资料横断面调查 对血液病患者的性别、年龄、住院天数、现主要疾病类型进行横断面调查。

1.3.2 各科室患者送检CDI检测情况 随机抽取研究期间任意3个月医院检验科内各科室的住院患者47例的送检资料,以表示在2019年1月—2022年6月医院的整体CDI状况,统计各科室CD阳性占比情况。

1.3.3 血液病患者tCDC危险因素分析 对血液病患者性别、年龄、住院天数、3个月住院史、基础疾病(>3 种)、服用质子泵抑制剂(proton pump inhibitors,PPI)、化疗、免疫/分子靶向治疗、总抗生素、服用不同种类抗菌药物、其他抗生素、激素行tCDC危险因素分析。

1.4 统计学方法

使用SPSS 26.0统计软件进行统计学分析,计数资料以n(%)表示,采用统计描述进行数据比较,非正态分布的计量资料用中位数形式表示,采用单因素分析;计量资料以()表示,分类变量使用χ2检验或Fisher确切概率法。多因素分析:采用Logistic回归分析,双侧P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 血液病患者基础资料横断面调查

263例血液病患者基础资料横断面调查,女性居多(占51.0%);平均年龄(55.32±17.22)岁,平均住院天数(18.35±16.24)d;其中,临床诊断疾病以弥漫大B细胞淋巴瘤占15.97%(42/263)、淋巴瘤占16.73%(44/263)、多发性骨髓瘤占15.97%(42/263)、白血病占11.79%(31/263)为主要类型。

2.2 各科室患者送检CDI抗原阳性情况

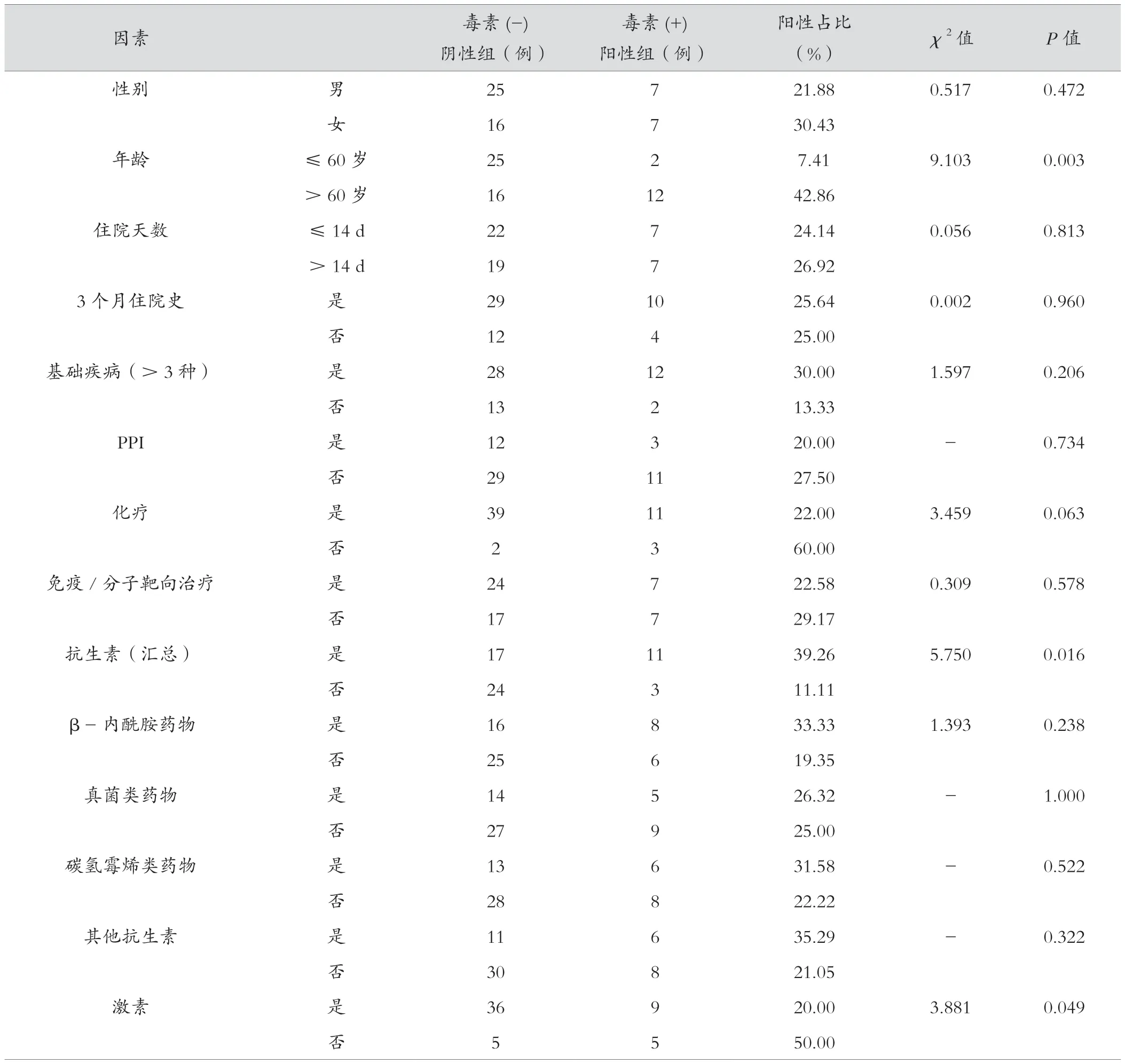

随机抽选研究期间3个月内医院各科室送检标本中,血液科CDI抗原检测阳性率最高占50%(4/8),其次是ICU占25%(2/8),消化内科和呼吸重症各占12.5%(1/8),其他病房为0。收集263例血液病患者检测CDI抗原及毒素,共计55例患者粪便标本艰难梭菌抗原检测阳性,14例患者抗原和毒素均阳性,为tCDI;41例患者仅抗原阳性,毒素阴性,为潜在CDI携带者。本研究对55例CDI抗原阳性患者危险因素进行调查,见表1。

2.3 血液病患者tCDC危险因素剔除和筛选

性别、年龄>60岁、3个月住院史、基础疾病种类>3种、住院天数(>14天)、抗生素、化疗、服用PPI、免疫/分子靶向治疗、服用碳氢霉烯类药物、真菌类药物、β-内酰胺酶药物,其他抗生素等变量进行筛选(P≤0.15为纳入标准,见表1)。年龄(>60岁)、化疗、抗生素、激素纳入tCDI危险因素,进一步行Logistic多元回归分析,其他变量被剔除。

表1 55例CDI抗原阳性患者危险因素调查及tCDI毒素单因素分析

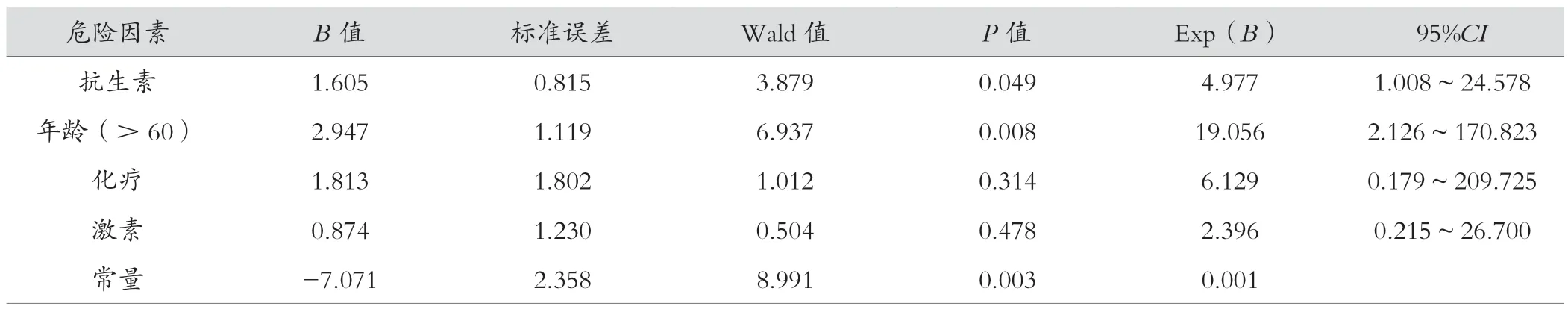

2.4 血液病患者tCDI危险因素分析

年龄(>60岁)、化疗、激素、抗生素4个变量行Logistic回归分析,见表2。结果显示,化疗和激素变量差异无统计学意义(P>0.05),年龄(>60岁)、抗生素使用为tCDI的独立危险因素(P<0.05)。

表2 血液病患者tCDI毒素阳性危险因素回归分析

3 讨论

本研究调查CDI抗原阳性患者多项资料数据,进行tCDI单因素分析,年龄(>60岁)、化疗、激素、抗生素纳入多因素回归分析。结果显示,年龄(>60岁)和抗生素为tCDC的独立危险因素。其中,碳氢霉烯类药物、真菌类药物、β-内酰胺酶药物,其他抗生素分类进行危险因素分析,不被纳入tCDC的独立危险因素,然而抗生素的使用却是tCDC的独立危险因素。有研究指出,入院前30 d内有抗生素使用史是患者入院时有tCDC的独立危险因素,然而年龄、住院时间、入院后使用碳青霉烯类抗生素等变量差异无统计学意义[7]。与以往报道有部分结论相同,年龄(>60岁)和抗生素的使用是tCDC的独立危险因素,碳青霉烯类抗生素也无统计学意义。有研究报道,第三代头孢菌素与喹诺酮类、碳青霉烯类以及β-内酰胺酶抑制剂提高tCDC或者CDI的发生率[8-9]。本研究中抗生素使用是tCDC发生的独立危险因素,但碳氢霉烯类药物、真菌类药物、β-内酰胺酶药物,其他抗生素分类进行分析,差异无统计学意义,也许与样本量的差异有关。本研究中年龄(>60岁)也是tCDC的独立危险因素,由于南北地域差异,年龄结点不同,样本量差异影响结论不同。高龄合并血液病的患者抵抗力差,患者经放化疗后,机体缺少成熟且具有抗感染能力的白细胞,属于易感人群。艰难梭菌是条件致病菌,多种抗生素长时期使用下,可杀灭多种厌氧菌,破坏肠道微生物群,造成肠道菌群紊乱和微生态的失衡,增加了肠道对艰难梭菌的易感性[10-11],CD会加速繁殖产生毒素引发CDI感染发生。有研究报道PPI、

抗菌药物≥2种为 CDI的独立危险因素[12]。应用PPI药物后,可抑制胃酸分泌,使胃内pH值上升,有利于CD菌体或芽孢定植,促进了CD的生长和繁殖[13]。因此,PPI的大量使用可引起肠道微生态紊乱,诱发CD感染,并且具有剂量依赖性[14]。本研究PPI未纳入tCDC的独立危险因素,可能与临床PPI使用剂量有关。临床上应该注意PPI的适应症和使用剂量,以降低CDI风险。有报道中显示,造血干细胞移植以及白血病为tCDC和CDI重要的疾病危险因素[15]。研究结果的差异分析可能为样本量差异及医院血液病科收入疾病种类差异较大。tCDC患者较非携带者进展为CDI的风险更高,CD无症状携带者能够将CD芽孢播散到医院环境中,从而造成院内交叉感染现象。现阶段,国内外相关指南缺乏将CD无症状携带者进行隔离的规定,其潜在风险应格外重视。

综上所述,与其他研究相比,本研究血液病患者 tCDC发生率较高。高龄(>60岁)和抗生素是发生tCDC 的独立危险因素,而产毒素型艰难梭菌定植患者在住院期间,可因抗生素的大量使用更容易发生艰难梭菌相关性腹泻(clostridioides difficile associated diarrhea,CDAD)。CDAD可从轻度的腹泻发展到严重的伪膜性肠炎[16]。本研究通过研究产毒素型艰难梭菌定植的发生率和危险因素,为院内艰难梭菌交叉感染的筛查和预防提供了依据。本研究不仅有利于制定疾病防控措施,优化住院患者生存现状和生活质量,而且为后期指导CDI防控标准制定提供了借鉴内容。