基于“1+X”证书制度的医学“反思模型”设计

汪楠 王艳 周颖婷 杨留才

高等数学中规定数轴上分布着连续的实数,而实数中的整数部分是间隔分布的,具有不连续的性质[1]。基础医学中的各个学科,比如解剖、生理学等相互衔接很紧密。知识点也有稠密的特点,本文认为在这些稠密点之间的具有不连续性质的点恰恰是人们在教学中容易忽视的“反思”节点。韦莉莉[2]和樊玉成[3]强调了“1+X”证书制度中价值指向,即构建终身学习型社会。本研究认为借助“反思”可以使学生具备终身学习的能力。但这种能力却难以用确定的标准去衡量。刘炜杰[4]在探讨“1+X”证书制度下的课改研究时也强调了“1+X”中的X 代表着变量和不确定性。吴南中等[5]人的课题研究强调了“1+X”证书制度下需要夯实学生可持续发展基础。本研究通过建立“反思模型”,并将其嵌入医学的“X”模块,去除不确定性,在学生的教育中注入“反思”因子,为他们的可持续发展打下基础。

1 反思

杜威是一位哲学家和教育改革者,他是最早将反思视为一种特殊的思维形式和变革学习过程的核心概念的人[6]。他认为,反思是一个严密而系统的过程,需要在与人交流中互动发生,重视自己和他人,善于从经验中总结。其中通过经验学习是杜威变革性学习理念的核心。梅兹罗,美国社会学家,他进一步发展了杜威的变革性和反思性学习的概念。他指出,学习者必须有计划地管理自己的学习[7]。他写道:“变革性学习是指我们通过自我管理转变原有的思想,使其更具包容性,开放性和反思性的过程,以便产生新的信念和选择”。在这样的理论指导下,自我管理的过程就是反思。具体地,在有意识地管理自己的学习中,需要以合适的形式进行反思性学习。方法由Finlay[8]的研究给出,反思应该结合到“自我意识,批判性分析,综合和评估的过程”中。综合上述,现在可以给出基本反思框架:一定要有一段学习的经历;在与别人互动中发展自己的自我意识,这种自我意识是可以提供新观点或更新原有陈旧的想法;综合信息与评估信息以采取下一步行动。

2 反思的不连续性

反思具有强大的功能,它能够使每个从事医务工作的从业人员都形成有自己个性特征的工作风格或及时更新知识与技能[9]。重要的是,如果在大学时就加以引导这种反思,那么这些学生在未来因反思形成的工作风格就必然符合我国主流的观点。因为按照上文提供的框架之一反思是可以更新观念或知识技能。既然反思如此重要,当然要合理地嵌入基础医学的每一门课程当中。但按照目前课程标准,大部分的医学院校在教授基础医学时没有把教授反思技能作为课程计划的重要一环。这往往是因为大多数的制定标准的学者仅仅把反思教育当做是人文课程的一小部分,或者说就不在基础医学主要课程中。自然,反思教育也就根本不在前文言所论述地重要的“数轴”上。还有一种情况,人们仅仅把“反思”当作某一节课的尾巴,自然就成为了数轴上的无理数点,变得找不到不可捉摸,让学生在无穷无尽的“无理式反思”中迷失自我。

人们通常会第一眼认出数学概念中数轴上的整数点,如果把反思教育也看作是“数轴”上的整数点便能引起学生与教育者的重视。当然也有一些持不同意见者,有些人认为反思是一种思考方式,他坚持认为反思不能是孤立的。按照这个理论,反思是某一节医学理论课的延续。人的大脑的功能,首先是确保生存(杏仁核:已经发育),其次是满足情感的需要(边缘系统:产生情绪,影响到个体对于新观点的态度),再次是认知学习(运动、视觉皮层)[10]。一节基础医学理论课可能会锻炼到上述大脑区域。可青少年的大脑正处于发育的最佳时期,这时候前额叶正在髓鞘化,使得青少年逐步具备假设、洞察、演绎、分析和逻辑推断的能力。这种能力在未来是非常宝贵的,可以让他们在工作中具备综合信息与评估信息的技能。恰恰反思也包含了这部分能力,当然也包括情感与认知。在这样的一个过渡时期,是需要教育者在课堂上用完整的一节课刺激来促进他们前额的发育。如果反思仅发生在认知之后,且持续时间较短,那这种反思肯定是脱离了教育者本意,有可能连边缘系统、运动和视觉皮层都无法刺激到。相反杏仁核却能刺激到,因为杏仁主“逃避和应对”,但青少年时期杏核已经发育不需要多余的刺激。总而言之,反思教育应嵌入基础医学的教学中,但不应是某门课的某一节课的课后作业,而是教学计划中单独的一次课。这样教育者便拥有了足够的时间与学生互动,在“教学反思模型”的帮助下训练学生的反思技能。

3 最基础的反思模型

在许多文献[6-8]中反思被确定为一个独立的模块,或作为单独内容纳入到某一课程当中。它的最终目的,站在教育者的角度看就是让学生获得终身学习的技能。但是这是无法量化的,无法通过数据或指标说明某一个学生是否获得了终身学习的技能。在前文提供的反思框架之下进行训练,学生是可以具备反思技能的,从而使自己在未来成为一名“反思型医务从业者”。Jasper 等人[11]认为“反思型从业者”是具备专业保持和专业发展能力的,这种保持和发展的能力就是终身学习的能力。这个观点与韦莉莉[2]所持观点一致,即通过“1+X 证书”制度构建学习型社会。

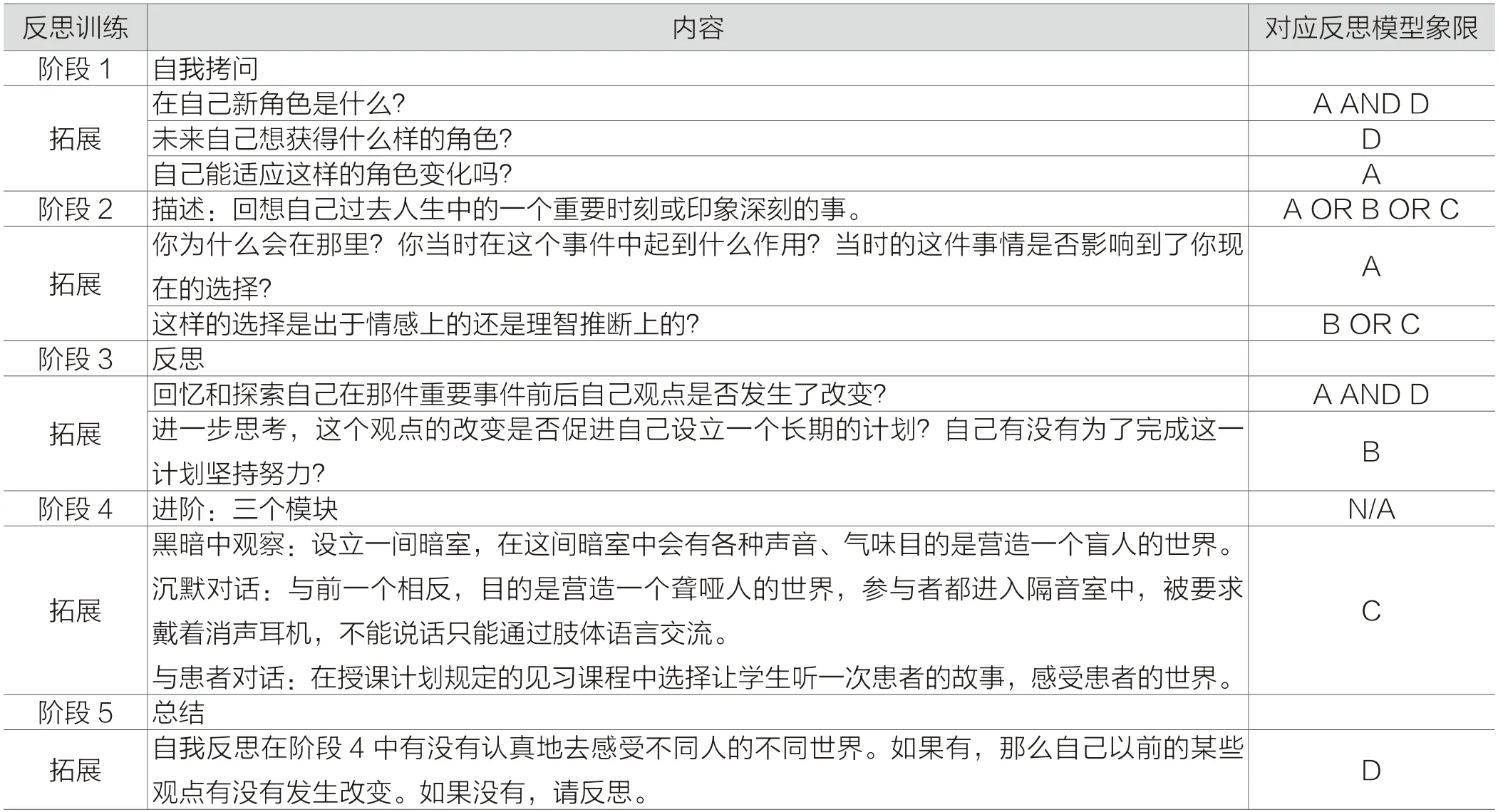

首先不少研究者如张翠方[12]和隗颖[13]都提倡用以问题为基础的教学法(problem-based learning,PBL)或翻转课堂的形式来完成“教学反思”的课堂设计。把时间留给学生,教师只是起到媒介的作用。其次“反思框架”虽然作为一种教育方法已经被接受,但是用它作为反思模型还远远不够,笔者需要引入“心理地图”的概念使框架变得丰满又有重量。心理地图顾名思义就是脑中的地图,它是对各种信息的内化记忆[14]。它反映出人们对于过去和现在的认识,提供一种感知、储存和更新社会上人文信息和自然信息的方式。反思模型的最终目的是绘制二张“心理地图”,一张是储存在脑中的,一张是隶属于“X”的证书。“心理地图”是对现实中发生的事情在头脑中所建立的表象模型,经过个体头脑对表象进行概括、分析和逻辑推断后训练学生的左右脑,特别地能锻炼到大脑的前额叶帮助学生个体逐渐掌握反思技能。“心理地图”既是大脑活动后产生的,可使大脑活动的表象化,美国专家奈德·郝曼在《全脑革命》中给出了左右脑活动能锻炼到思维特性[15]。同时还可以把人脑前额叶分为4 个象限,它们的功能分别为:判断、管理;逻辑、推断;空间、构思;目标与创造[16]。本研究把这个模型称之为反思模型等高线图,见图1。D 象限处于整个模型的最高位置,代表了目标和创造,A 象限海拔最低代表了判断和管理。其中B、C、D象限有一处重合点,为Bursting 点。在地理地图中这样的位置往往代表着陡崖,当学生的思维活动锻炼到了前额叶的B、C、D 象限,那么本研究认为学生的思维能力会有一个爆发。就相当于一个人站在了陡崖上鸟瞰全局的状态。笔者仍然需要通过5 个阶段来绘制自己的“心理地图”,这5 个阶段见表1。通过表1 的五个阶段锻炼人脑前额叶,从而让学生标记好自己的“地图”,最后达到锻炼自己反思能力的目的。

表1 反思训练内容举例及其对应模型象限判断

只要是“反思”被触发肯定从前额叶开始,当人开始思考的时候就一定会思考现在与计划未来,即使可能只计划了未来1 min 的事,但只要它开始了就已经在锻炼前额叶。所以表1 的阶段1 从提出问题让人思考开始,对应用到的象限就是A 与D 两个象限。其他的锻炼拓展内容所对应大脑象限可以从图1 中轻易看出。特别地,人们应关注阶段4 中的拓展内容。里面的三个内容是可选的,如果条件有限可以选其中一个即可。不管是一个或三个内容,阶段4 锻炼的目的是让各种思维特征的学生都勇于改变原有想法或接受新观点。勇于接受新的知识是终身学习的基础,这一点刚好和前文提到的“反思框架”之一相契合。通过一次或两次完整的课程内容学习可以画出每一个人的“心理地图”。这张地图的实体需要附在以后的“X”证书中,即后文提到的“反思技能“证书。代表这个学生已经是一个反思型的从业人员。

4 “1+X”证书中“反思模型”的位置

《国家职业教育改革实施方案》提出要“启动1+X证书制度试点工作”,通过“1+X”证书制度,夯实学生可持续发展基础,鼓励职业教育院校学生在获得学历证书的同时,积极取得多类职业技能等级证书,拓展就业创业本领。随后,教育部迅速发布了《关于在院校实施“学历证书+若干职业技能等级证书”制度试点方案》,正式启动了“工程浩大、目标长远影响深远”的职业技能等级证书制度。探索并运行“1+X”证书制度,是实现高职复合型技术技能人才培养的社会发展需要,是深化产教融合、校企合作的制度保障。但“X”证书的颁证主体到目前为止并未明确,可基本确定离不开职业院校、行业企业等多方参与。比如某个实践性较强的专业开发的证书具体为:在第1~6 学期各完成认知实习、初级工证书、技能合格证书、专项技能合格证书、企业岗位技能中级工证书和高级工证书等[17]。刘炜杰[4]在他的文献里提出了“1+X”证书制度里的“纵向递进、横向多元”的创新概念。在职业技能等级证书里罗列了高、中、初三类等级证书,这三种证书由开发主体设计开发。具体到基础医学,它涵盖了多门学科,每个学科也都以理论知识为主,同时开设一定比例的实践课程,但课程的设计主要是为了加深对理论知识的理解。在这样的背景下,仍然需要课程开发者思考,不管是实践性较强的专业还是为了这些专业而存在的基础类专业,都需要开发学生的可持续学习的能力。这也符合《国家职业教育改革实施方案》中提出的“夯实学生可持续发展基础”这个大前提,这个也就是本研究的意义。通过本研究建立的“反思模型”训练学生的大脑的前额叶区,开发他们以后在工作中不断反思的能力,即不断更新知识实现持续发展的能力。为此,基础医学中的各学科作为各类医学专业的专业基础课程,应该在“X”证书的底层设计一个“反思”技能证书,作为以后各种证书的“参变量”证书。高级的证书发给学生的时候就已经代表了过去。但是当学生具备一张“参变量”证书以后,高级的证书所用到知识更新时,学生或彼时的从业人员可参照自己的拥有反思技能及时更新自己的高级技能。可以这么说,虽然“反思”技能证书提供的是基础方案,但它可以让所有的高层次证书都变成动态的技能证明。

5 总结

“1+X”证书制度对基础医学教育中设立各种证书提出了新的任务。本研究针对证书设立以后缺乏动态更新的本质,设计建立了一种可操作的“反思模型”,在这样的模型指导下,完成学生的反思技能训练。初步探讨了在所有证书底层设立一种“反思”技能的可能性,为本研究的后续研究奠定了理论基础。在以后的研究中本研究会继续探讨“反思模型”在技能证书中的应用,完善“反思”技能证书设计的流程和质量保证体系。