心脏手术中体外循环护理配合的疗效分析

曹君秋

(辽阳市中心医院,辽宁 辽阳 111000)

体外循环是心脏外科手术的常用技术,是采用一系列特殊人工装置将回心静脉血引流至体外,利用人工方法完成气体交换,调整温度以及过滤以后,再将其输回到体内动脉系统的一种生命支持技术[1]。近年来,体外循环手术的应用范畴呈现出不断拓展的趋势,不仅在心、肝、肾等大血管手术治疗中取得了良好的效果,而且在肿瘤治疗、心肺功能衰竭患者的生命支持方面也取得良好的成绩。国内外公认其是临床医学中的重要技术之一。这种手术操作过程复杂,且难度较大,是心脏外科的治疗的难点之一[2]。体外循环心脏手术室护理配合要求不断提升且难度大,需进一步提升临床护理水平[3-4]。基于此,本研究对综合性手术室护理配合模式的应用效果进行了分析与总结,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2018年10月至2020年5月在本院实施体外循环心脏手术的78例患者,按照护理配合模式分为综合性组和对照组,患者数量分别为40例和38例。综合性组男24例,女16例;年龄24~68岁,平均(46.12±22.03)岁;病程1~25个月,平均(15.15±10.03)个月;心脏手术类型:冠状动脉搭桥术14例,瓣膜置换术22例,其他4例。对照组男23例,女15例;年龄23~68岁,平均(45.48±22.51)岁;病程1~24个月,平均(14.08±10.13)个月;心脏手术类型:冠状动脉搭桥术13例,瓣膜置换术21例,其他4例。两组在一般资料方面,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经院伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:心脏外科体循环手术;符合手术指征,且无手术禁忌证;成年人,自愿参与本次研究并签署知情同意书。排除标准:无法耐受手术者,合并肺部肝肾等脏器功能衰竭者;合并脑卒中等神经系统疾病者;认知功能异常者;无法正常交流沟通者;重性精神病史者等。

1.3 护理方法 通过多种途径采集并记录患者的基本资料以及临床信息,如医源性因素、疾病自身因素、客观环境因素以及患者自身因素(包括性别、年龄、学历、家庭平均收入、合并基础病情况、焦虑或者抑郁状态)等。对照组患者按照体循环手术围手术期要求常规护理,内容包括术前准备与干预、术中护理配合术后监测与护理。综合性组在对照组基础上增加综合性手术室护理配合,具体措施如下。

1.3.1 制订手术室护理配合方案与流程 在确定手术方案及日期后,尽快梳理患者临床资料,与主治医师沟通交流手术方案,明确手术要点;根据手术流程、患者并发症危险因素等信息制订手术室护理配合方案。认真做好预防皮肤压力性损伤的培训工作,由护士长为本组护理人员提供形式多样、针对性强的皮肤压力性损伤预防知识培训,主要内容包括危险因素分析、风险测评方法以及常用防控方法等[5]。

1.3.2 细致化术前访视 ①术前1 d,手术室护理人员进入病房对患者进行术前访视,以亲切友好的态度问候患者,用言简意赅的语言向患者介绍手术方案、围手术期注意事项等信息,便于患者和家属正确理解本次手术。交代术前准备和术中配合的重点事宜,强化患者的认知和理解能力,提高治疗依从性。②认真执行皮肤压力性损伤高危群体的筛查工作,应用Braden量表预测常见的危险因素,测评内容主要包括潮湿、活动、营养状态、摩擦力等[6]。把大小适宜的软垫安置在患者的受压位置,定时协助患者变换体位;督导患者进行温水坐浴,将水温控制在43~46 ℃,随后利用干毛巾擦拭骶尾位置的皮肤。③向患者和家属介绍医护团队为本次手术做好的准备工作,如仪器、材料准、药品与麻醉准备等。同时介绍本次手术的医护人员,可选择成功案例增强说服力,增强患者的治疗信心。

1.3.3 完善手术室准备 术前仔细检查器械、药品、生物材料、呼吸机、复温毯等是否准备齐全,逐一检查复核各种物品性能、消毒情况,及时调整或更换,保证其术中可以正常使用。急救药品及设备放置于规定区域,保证数量充足,性能正常,可在术中随时使用。调整好手术室温、湿度,以满足术中操作要求,同时尽量使患者体感舒适。患者入室前,整理各种器械及材料药品等,做好准备接待准备,并与医师沟通交流,核对手术细节及流程等信息,做好患者入室前所有准备工作[7]。

1.3.4 术中有序、分工配合 体外循环手术过程复杂,要求护理人员分工合作,明确各自职责,相互间密切衔接。为预防患者发生压疮,术中护理人员之间要加强配合,做好减压、保暖工作,合理控制患者术中体位,降低局部摩擦力。在不影响手术治疗过程的基础上,可以适时协助患者变化体位。严格控制输注液体温度,以37 ℃左右为宜,并加强患者上下肢的保护,将术中低体温情况的发生率降至最低。可尝试将透明减压贴粘贴在骶尾处,以维持皮肤表面相对干燥性。对于术中出汗较多者,护理人员要密切检查床单情况,如果发现潮湿问题要及时更换床单[8]。在入室后,护理人员热情接待患者,简单介绍手术室环境,安慰鼓励患者缓解其情绪紧张状态,指导患者积极配合治疗。核对患者信息,护理人员分工合作,开始协助麻醉、呼吸道准备、气管插管、留置导尿管、体位管理等准备。在麻醉完成后,做好开胸准备,一组护理人员检查体外循环设备及管道准备,另一组护理人员协助医师开胸操作,并在合适时机注入肝素,置入冷灌针,左心室引流管准备。两组对接后开始创建体外循环,准备冰生理盐水,低于-30 ℃后阻断循环。密切监测患者的生命体征,紧跟医师指令传递器械,调整静脉注射液体或药物,准备好各类急救物品及药品。使用保温毯、复温毯等保温措施,避免患者出现术中低体温,体循环停机前保持鼻温在37 ℃左右。在手术操作完成后,恢复心脏灌注前,做好除颤准备,开放主动脉后观察心脏复跳情况,配合医师进行合理除颤。在患者心脏复跳后,留置并固定胸腔引流管,使用升温设备帮助患者回升体温,使患者体温恢复至36.8 ℃,动态监测生命体征,关闭心包前清点设备器械,随后协助完成关胸处理。

1.3.5 术后观察 术毕密切观察患者的生命体征,准备好急救药品和物品,观察麻醉复苏情况。加强对患者病情的监测力度,要求护理人员每间隔2 h检查并评估患者的枕部、骶尾部、足踝部、肩胛部、足跟位置等部位皮肤。检查胸腔引流管、导尿管、气管插管等管道是否通畅,确定无移位、弯折等情况,再次调整并稳妥固定。采用适宜的方法预防患者术后发生恶心、呕吐等情况,通过心理疏导、静脉自控等方法减轻患者术后疼痛程度,针对疼痛敏感度较高的患者,可遵医嘱应用欧贝、曲马多等药物进行镇痛;结合患者的症状及体征等设置拔管时间,并定期为患者进行扣背,这是促进其有效排痰的方法之一,针对排痰不到位的患者,可遵医嘱给予其雾化吸入治疗,在特殊情景下应用排痰机辅助进行排痰。配合应用抗栓泵,降低患者术后下肢深静脉血栓的发生率,必要时静脉注射低分子肝素。在气管拔出3~5 h后,督导患者由流质饮食过渡至正常饮食,在进食过程中密切观察患者的状态,以防发生呛咳情况。术后2~3 d再次对患者进行回访,观察其恢复情况,让患者和家属交代康复事宜。在有效控制疼痛且没有其他禁忌证时,护理人员可以尽早鼓励患者下床活动,并做好手术伤口的保护工作,指导患者科学控制自身的呼吸节律,可尝试应用吹气球、激励式肺量计吸气训练等方法锻炼肺功能。术后指导患者用温水泡脚,通过咀嚼口香糖的方式促进胃肠蠕动,降低肠梗阻等病症的发生率[9-10]。

1.4 观察指标 统计两组患者手术时间,并记录两组术后自主进食时间、拔管时间,统计术后住院时间。术后密切观察患者的并发症发生情况,对比两组并发症发生率。

1.5 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

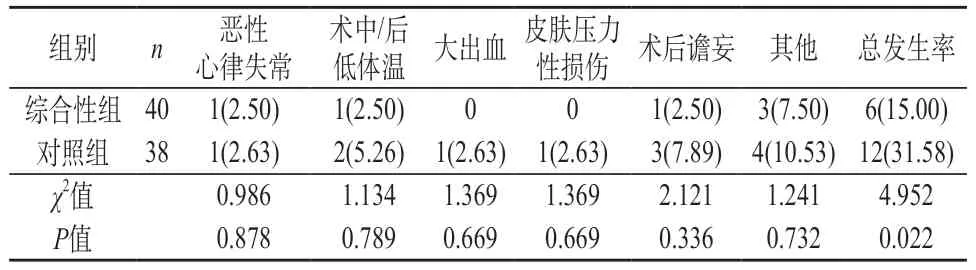

2.1 两组并发症发生率比较 综合性组并发症总发生率(15.00%,6/40)显著低于对照组(31.58%,12/38),差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组并发症发生率比较[n(%)]

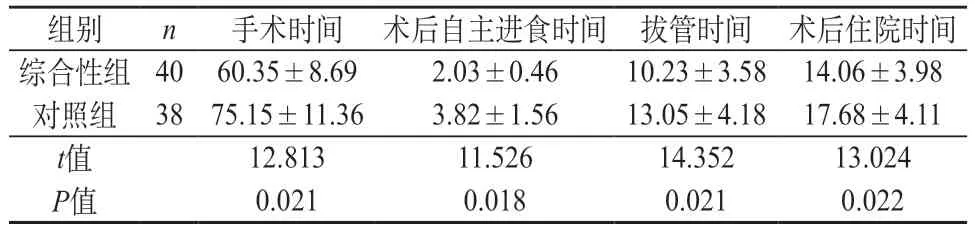

2.2 两组手术及术后相关指标比较 综合性组手术时间、术后自主进食时间、拔管时间和术后住院时间均显著短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组手术及术后相关指标比较(d,)

表2 两组手术及术后相关指标比较(d,)

3 讨 论

体外循环技术可在短时间内代替心脏的收缩与舒张功能,维持人体血液循环,使医师可以对心脏进行手术操作,避免影响其他组织和器官的供氧、供血情况[11-12]。但体外循环技术复杂,且时间相对有限,因而应用该技术的外科手术难度较大,对于手术室护理的要求极高,护理人员必须密切配合,紧密衔接才能保证手术的顺利完成[13]。

在心脏手术中体外循环过程中,手术室护理不仅需要规范而严谨,而且要充分考虑患者的需要与服务体验,因而需进一步从多方面完善护理配合措施,以保证手术效果[14-15]。综合性护理是一种可靠的现代护理模式,其在手术室护理中应用逐渐增多。文献报道显示,综合性护理可有效提升护理安全性,降低护理风险和并发症发生风险[16-17]。本院针对心脏外科体外循环手术编制了综合性手术室护理配合模式,临床应用效果良好。本研究结果显示,综合性组并发症总发生率(15.00%,6/40)显著低于对照组(31.58%,12/38),可知该模式可有效降低并发症发生风险。本次研究还发现,综合性组手术时间、术后自主进食、拔管和术后住院时间均短于对照组,可知综合性手术室护理配合提升了术中操作效率,缩短了手术时间,并促进了患者术后康复,效果良好。

综上所述,在心脏手术体外循环中采用综合性手术室护理配合,可有效缩短手术时间,降低并发症发生风险,缩短术后康复进程,护理配合效果良好。但是在具体实施过程中,护理人员要不断总结实践经验,善于观察患者的实际情况,在临床操作中做到因人而异,不断提升干预的整体性,力争为广大患者提供安全、舒适、便捷、有效的护理服务。