墓碑亲属类称谓语的意义变迁与身份认同

——对北京某公墓的考察

北京语言大学 殷成竹

1. 引言

“死亡”是人类社会生活永恒的主题,并被赋予了重要的文化意义。殡葬文化已经成为人类文明体系中不可或缺的一部分。墓地作为人死亡之后的埋葬之地,不仅具有物质意义,也对与之相关的在世者有纪念意义。逝者的死亡并不意味着其与生前所建立的一切社会关系的彻底断绝,相反,其身份认同(identity)会被其在世的亲友等采取多种策略维持下来(Unruh 1983)。这些策略很多都要依靠话语手段来实现,其中自然也包括通过墓地这一媒介完成的话语实践。在话语研究中,身份认同往往被看作是话语建构的产物而非固定的社会范畴(Benwell & Stokoe 2006;De Finaetal.2006;高一虹等 2008)。因此,就话语层面而言,对逝者身份认同的符号表征不仅是对其生前经历的客观描写,更是一种建构,而墓碑作为包含了语言文字和图像多种模态的符号聚合体,更是表征与建构逝者身份的主要手段。从这个意义而言,墓碑文本作为死亡话语(death discourse)(高一虹 2019)的一种形式,对研究逝者身份建构问题具有重要意义。墓碑上涉及逝者身份认同的语言(符号)要素较为多样,其中最为显著的是对逝者的称谓语(如“先考/妣”“慈父/母”等)。这些称谓语处在墓碑中最显眼的位置,是除了逝者姓名之外对逝者最直接的指称成分。因此,称谓语(address terms)研究可以作为死亡话语研究的一个新的结合点。

称谓语是社会语言学的一个重要研究领域,是交际过程中对参与者关系的定位(Braun 1988)。早期社会语言学研究中对称谓语的关注点主要在社会结构下称谓系统的描写(Brown & Gilman 1960;Brown & Ford 1961;Evrin-Tripp 1972)。国内的早期研究则有祝畹瑾(1984)对现代汉语中称谓语“师傅”使用情况的描写。传统的称谓语研究关注的往往是口语交际过程中称谓语的使用情况,在非口语交际中则主要关注了书信中的称谓语使用(于全有 1998;曹湘洪 2008)。此外,戏剧、小说、法庭记录等书面文本也扩展了称谓语研究的语料类型,为历时研究提供了便利(刘永厚 2008)。然而,这些仍然是广义交际层面上的称谓语研究。实际上,称谓语不仅包括交际中对对方的称呼,也包括间接指称第三方的情况(么孝颖 2008),因此,对非交际情境下称谓语的使用进行研究是有意义的。就本研究而言,墓碑文本中对逝者的称谓语是逝者身份的符号表征的基本手段。在缺乏事实上的“交际对象”的情况下,这种作为叙称的称谓语使用在语义成分及具体用词上的选择包含了更丰富的内涵。逝者与立碑人之间通过称谓语建立起了联系,而这种联系的表征从某一特定的角度建构了逝者的身份认同,从而实现了生者对逝者的纪念。另一方面,由于社会语言生活的变迁和社会生死观念的变迁也会反映在不同时期称谓语使用的变化上,因此对称谓语的历时分析也是本研究需要关注的一部分。事实上,Giguere(2007)曾对美国早期墓碑中不同性别逝者的称谓语做了研究,发现对女性的称谓往往是亲属称谓语,而对男性的称谓则与其职业或社会地位有关,这种差异反映了对二者社会角色建构的不同。然而,该研究没有关注到称谓语的互动性以及历时变化问题。基于上述讨论,本研究对北京某公墓进行考察,主要关注以下三个问题:

1)公墓墓碑亲属类称谓语具有哪些语义特征?使用上发生了哪些变异与变迁?

2)这些称谓语的使用如何建构了逝者的身份认同?

3)公墓墓碑亲属类称谓语的变迁如何反映了社会语言生活与社会生死观念的变化?

必须指出的是,鉴于逝者的家庭成员仍然是殡葬活动的主要负责人,本研究将对称谓语的分析限制在具有“亲属”语义成分的称谓语(即“亲属类称谓语”)上,力图探索逝者作为家庭成员的形象是如何被塑造的。

2. 研究方法

2.1 语料背景

人类墓葬的历史可以追溯至原始社会。古代中国在墓葬形式上曾长期采用家族墓地的形式,而公墓则是近代从西方引进的产物。“公墓”(cemetery)即“公共墓地”,其英语词源来自希腊语koimeterion,本义为“睡觉的地方”。现代意义的公墓往往远离市区,由政府或其他世俗企业所管理,是市政服务的重要组成部分。近代西方社会文化思潮传入中国,也将公墓这种墓葬形式带到了国内。本研究的研究对象为北京郊区某国有公墓——平安公墓(化名)。公墓建立于20世纪30年代,现为北京最重要的公墓之一。分有多个区域,埋葬有多名各界名流,但都是分散分布在公墓各处,与普通人的墓葬没有实质区别,公墓的每个分区埋葬人士地位平等。

公墓中典型的墓碑主要包括如下要素:

1) 对逝者的称谓语(如“慈父/母”等)

2) 逝者的姓名

3) 逝者生卒年份

4) 立碑人(一般为逝者的亲属)信息

5) 立碑时间

其中,除了1)部分为对逝者的称谓语外,4)中的立碑人信息中,除了立碑人的姓名外,也包含有“儿”“女”“媳”“婿”“(外)孙”等对立碑人的称谓语,与对逝者的称谓语(“慈父/母”)(1)如果没有特别说明,本文中“称谓语”专门指对逝者的称谓语。形成了对应关系。这在下文的分析中是一个要点。

2.2 语料收集与分析

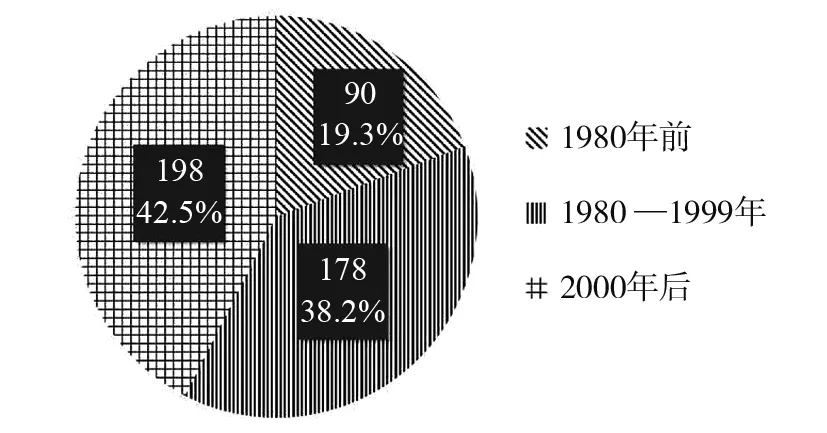

由于平安公墓面积较大,墓碑数量较多,想要穷尽性地收集公墓内所有墓碑的信息较为困难,因此本研究采取了整群抽样法,抽取了一个区域共466座墓碑作为研究样本,选取的标准为墓碑使用了含有“亲属”语义的称谓语。笔者对样本中每个墓碑进行了拍照,并利用编码软件Nvivo 11对墓碑立碑时间和逝者称谓语使用类型进行编码。此外,本研究还按照立碑时间对墓碑进行分期,分为“1980年(不含)前”“1980—1999年”“2000年(含)后”三个时代,三个时代的墓碑例数如图1所示。

图1 样本分布情况

本研究主要采用了量化研究方法。首先,在编码的基础上利用软件自带的查询功能统计各类称谓语出现的频次,并利用统计软件SPSS 22对不同时期称谓语的使用情况进行推断性统计分析(卡方检验),然后结合相关理论对研究结果进行进一步的解读。

3. 称谓语的结构与分类

从语法结构的角度看,称谓语属于名词词组。例如,称谓语“慈父/母”可以拆分成“慈”与“父/母”两个部分,因此不能简单地将称谓语看作一个整体,而要从其内部的结构出发予以分析。系统功能语言学中,名词词组的经验结构被分为指示语(deictic)、数量语(numerative)、修饰语(epithet)、分类语(classifier)和事物(thing)五个部分(详见表1)。对于墓碑称谓语而言,最重要的成分当属事物与修饰语:事物部分为名词词组的语义核心;修饰语用以描述事物一些次类别的性质,又可分为经验修饰语和人际修饰语两类,前者反映事物的客观特征,后者则用以表达人们的主观态度(Halliday & Matthiessen 2014: 376)。在称谓语“慈父/母”中,“慈”可被视作(人际)修饰语,而“父/母”则为称谓语的事物部分。具体而言,平安公墓墓碑称谓语的经验结构主要为“(经验或人际)修饰语 + 事物”的模式,当然也存在无修饰语(如直接以“父/母亲”为称谓语)或者包含其他成分(如“我父/母”中的“我”可被视为指示语)。基于此,对称谓语的分类可以基于事物和修饰语两类成分进行。

表1 名词词组的经验结构示例(Halliday & Matthiessen 2014: 364)

墓碑称谓语的事物部分包含了对逝者的直接指称。在亲属类称谓语中,事物部分为各类包含了“亲属”语义的普通名词,如“父”“母”“兄”“子”“妻”等。因此,按照指称的亲属类型可将称谓语分为两类:

1)父母类:用带有“父亲”“母亲”等语义特征的称谓语称呼逝者,如“先(显)考/妣”“慈父/母”等;

2)非父母类:用带有父母之外的亲属成员语义特征的称谓语称呼逝者,如“先祖母”“爱妻”等。

根据这一分类,研究样本中父母类称谓语共有411例(86.0%),而非父母类仅有67例(14.0%)(2)由于部分墓碑所用称谓语不止一种类型,故其总数可能超过墓碑总数,下同。。可以看出,父母类称谓语占据了绝对优势。就意义取向而言,父母身份是最为重要的身份类型,这也反映了孝道观念在殡葬文化中的体现(王夫子 1998: 216-218):子女作为父母逝世后料理丧事的第一责任人,在设立墓碑纪念逝者时需要标明逝者与自己的亲子关系,无论具体的用词如何,“父母”的语义成分是必不可少的。同时,墓碑文本的称谓语不仅包括对逝者的称谓语,也包括对立碑人的称谓语。父母类称谓语是公墓墓碑文本中最常用的逝者称谓语,而与之对应的立碑人称谓语则是语义上指称晚辈的亲属类型,使用的具体称谓语既包括儿子辈的“子/儿/男”“女”“媳”“婿”,也包括孙子辈的“(外)孙”等。换言之,立碑人名单中孙辈人物的出现说明使用“父母”的概念称谓逝者,与其说是完全准确地反映了立碑者和逝者的亲属关系,不如说父母身份是逝者身份表征中被凸显的类型。

非父母类亲属称谓语涉及的情况更为复杂。在涉及的亲属身份类型上,既包括长辈(祖父母、叔伯等),也包括同辈(兄弟姐妹、配偶等)和晚辈(子女)。其具体用词与父母类称谓语有相似的结构,有如“先祖母”“故兄”“爱子”“四弟”等表达。但在具体的使用上,情况相比于父母类称谓语更为复杂。其中指称长辈类亲属的称谓语往往出现在家族合葬墓墓碑上,指代作为核心的夫妻之外的家族成员(如祖父母等),也有可能出现在逝者无子女、由其近亲属为其立碑的情况(如叔伯等)。而指称同辈或晚辈类亲属的称谓语则更多地出现在英年早逝者的墓碑上,立碑人为其兄弟姐妹、配偶或父母。

综上所述,从事物部分所反映的亲属类型来看,亲属类称谓语的使用较为客观地反映了逝者与立碑人的关系。再加上孝道观念的影响,父母类称谓语的使用属于无标记的称谓语使用,而非父母类称谓语的使用则更多地是特殊的客观条件的反映,在指称的亲属关系之外几乎没有特殊含义。单从亲属类型的角度来看,亲属类称谓语是家庭结构中对逝者亲属身份的表征,赋予主动建构的空间十分有限,进一步的分析则需要从修饰语的角度进行。

就修饰语而言,父母类与非父母类称谓语在结构上具有相似性,据此可以将称谓语分为四类:

1)“考妣”类:使用“考/妣”作为事物部分的称谓语,一般形式为“先(显)考/妣”;

2)“故去”类:用含有强调“逝者已经故去”意义的成分修饰的称谓语,如“先父/母”“故兄”等,修饰语除了“先”“故”外,还有“亡”“殇”等词;

3)评价类:用评价性成分修饰的称谓语,如“慈父/母”“爱妻”等,修饰语除了最常用的“慈”“爱”之外,还有“恩”“严”“贤”等词;

4)无修饰类:没有特殊的修饰成分,如“父/母(亲)”“四弟”等,也包括“我父/母”这种包含有修饰语之外成分的称谓语。

其中,1)与2)类的修饰语都属于经验修饰语,二者的区别主要在于1)中“考/妣”一词在语义上的特殊性(具体讨论见后文),而3)类的修饰语则属于人际修饰语。本研究发现,相比于事物,修饰语更能反映公墓墓碑亲属类称谓语的意义变异与变迁,因此下一节的分析主要围绕修饰语进行。

4. 称谓语的意义变迁与变异

从上述讨论可以看出,平安公墓墓碑中的亲属类称谓语既可按照名词短语的事物部分反映的亲属类型进行分类,也可按照其修饰语的语义成分来划分。称谓语在指称亲属的身份上更多地是对逝者与立碑人亲属关系的客观反映:父母类称谓语作为无标记的称谓语类型,其使用本身即是孝道观念的体现;非父母类称谓语是在逝者无子女或子女无法参与立碑时才使用的。相较而言,修饰语由于其更灵活的意义建构性,似乎比事物部分更能反映称谓语的意义变迁与变异。本节从历时与共时两个角度探讨平安公墓使用的亲属称谓语的语义特征,并对部分具体的个案进行讨论。

4.1总体统计结果

如表2所示,根据修饰语划分的四类称谓语的使用在时代分布上具有差异性。“考妣”类是旧时代墓碑常用的称谓语,但1980年后的使用占比大幅度减小(即使1980年后的24个墓碑中有11个(45.8%)的墓主人实际去世时间是1980年乃至1949年之前)。因此,这种情况下“考妣”类称谓语的使用可以看作是对历史的遵循而不反映立碑时的语言实践。另一方面,评价类称谓语是1980年后才出现的新式称谓语类型,其一出现就占据了主导地位。从总体变化趋势来看,1980年后,后三类称谓语在分布上发生了显著的变化(χ2= 19.290,df= 2,p<0.001),“故去”类称谓语占比下降,评价类称谓语的主导地位更加稳固,已经成为了新的主流称谓语类型。

表2 称谓语修饰成分分布情况

4.2 “死亡”意义的消失

亲属类称谓语按修饰成分所分的四种类型中,“考妣”类和“故去”类的共同点在于其所蕴含的“死亡”意义。然而,父母类称谓语和非父母类称谓语在使用这两类修饰语时存在一定变异。首先,“考”和“妣”本身作为文言文中对过世的父亲和母亲的称谓,在指称亲属类型时只能是父母,因此“考妣”类称谓语不可能用于非父母亲属类称谓语上。其次,“故去”类称谓语中,父母类和非父母亲属类称谓语在常用的修饰语上也不尽相同。父母类称谓语常用的是“先”字,因为其在语义上不仅指“已过世的”,更强调修饰的人为长辈或年长者。非父母亲属类称谓语中,“先”字使用较少,且只有一例“先兄”为同辈,其余皆修饰的是长辈类亲属(如“先祖母”)。非父母类亲属称谓语更多地用“亡”或“故”修饰。不难看出,这两类称谓语的变异现象主要是由于其组成成分的固有语义造成的,在一定程度上反映了传统文化中的家庭秩序问题。

相比于共时的变异,含有“死亡”意义的称谓语的历时变化更值得探讨。“考妣”类和“故去”类称谓语尽管都蕴含了“死亡”意义,但其所依附的语言成分并不相同。“考妣”类称谓语的死亡意义直接来自词组的事物部分,与“父母”语义是不可分割的。“故去”类称谓语则通过修饰语实现“死亡”意义,使得“父母”意义变成可与之分离的。因此,在历时变化上,“考妣”类让位于“故去”类,绝不仅仅是由于社会语言生活变迁使人们更倾向于使用白话文词汇,这其中蕴含着将死亡与亲属身份相剥离的内涵。

另一方面,评价类称谓语的兴起乃至成为新的主流更进一步地反映了“死亡”意义的消失。评价类称谓语作为1980年后新形成的话语实践,与前两类最大的区别在于其语义成分上并不包括“死亡”意义。修饰语所表达的评价意义与死亡没有直接关系,单把这类称谓语挑出来用以形容在世的亲属也是合适的。在这种情况下,人们不再强调“逝者已逝”的情况,而更多地通过这种评价行为建立生者与逝者的情感联系,二者之间因为死亡造成的区隔被弱化了。同时,从名词短语的经验结构来看,包含了经验修饰语的“故去”类称谓语更多地反映的是逝者去世这一客观状态,除此之外再无更深层次的内涵,而评价类称谓语所包含的人际修饰语带有一定的主观态度,使得作为亲属的逝者形象更为立体,具有了更多意义建构的可能性。

称谓语规范的背后是文化规范,因此称谓语系统的历时变化背后实际上是文化规范的变化(Jucker & Taavitsainen 2003)。在形式取向上,文言文作为中国古代长期存在的典雅文体,在与口语分化数千年后依然保持了生命力,被作为正式书面文体为士大夫阶层所使用。尽管中国在20世纪上半叶就经历了轰轰烈烈的白话文运动,白话文已经成为了教育、学术、行政等领域的主要文体,在日常生活之外的领域,文言文依然具有较大的影响力,这在该时期的墓碑“考妣”类称谓语占据主导地位这一点上有所体现。1980年以后,这套文化规范才逐渐消亡,更白话的“父/母”占据了主导地位。就意义取向而言,由于死亡观念与家族、孝道的密切关系,亲属类称谓语(尤其是父母类称谓语)占据主导的地位一直没有发生根本性变化。然而,称谓语中蕴含的“死亡”意义逐渐从固有成分转变为可剥离的成分乃至最后彻底消失,与之相对应的评价意义的出现更反映了随着时代发展的殡葬文化不再倡导生与死的完全隔绝,逝者与生者的情感联系不再因为生命的消亡而消失。

4.3 评价意义及其变异

尽管评价类称谓语在1980年后逐渐成为了新的主流亲属类称谓语类型,这类称谓语并非完全统一,父母类和非父母类的称谓语在具体使用上存在显著的变异现象,具体表现在评价性修饰语的使用上。评价性修饰语的分析可以借助系统功能语言学的评价理论(appraisal theory)(Martin & White 2005)来进行。评价理论是语篇语义学的重要组成部分,被定义为“语篇中所协商的各种态度、所涉及的情感的强度,以及表明价值和联盟读者的各种方式”(Martin & Rose 2007: 25),具有态度、介入和级差三个系统,体现了语言的人际元功能。其中态度系统又可分为情感(affect)(对情绪的表达)、判断(judgement)(在一定社会规范内对人的评判)和鉴赏(appreciation)(对事物的评价)三个子系统。刘永厚(2013)用评价理论分析交际中的称呼语问题,指出通过这一方法可以发掘说话人对听话人在情感、判断和鉴赏三个方面的评价。尽管墓碑文本的称谓语与在交际中使用的称谓语在很多方面不尽相同,但遵循类似的原则。具体而言,对于这两类称谓语,其修饰语所属的态度评价意义差别明显。

父母类称谓语在使用评价性修饰语时,除了最常用的“慈”外,还包括“严”和“恩”,其中“慈”和“严”可归结为判断类评价资源,而“恩”则属于情感类评价资源。非父母类称谓语所指称的亲属类型一般为同辈的配偶和晚辈子女,皆为英年早逝者,常用的修饰语为“爱”,属于情感类评价资源,也有属于判断类资源的“贤”(“贤妻”,仅有一例)。可以看出,通过称谓语对去世父母的纪念除了情感联系外,往往力图塑造逝者作为家长所拥有的优良品质,表明其为“合格”的父母;而对于英年早逝的配偶与子女,情感联系更为纯粹,往往不包含对其道德品质的要求。即便是同为情感类资源的“恩”,其所蕴含的具体评价意义类型——满意性——也与“爱”(愉悦性意义)有本质性差别,前者强调了父母对子女的养育之情,是以一种居高临下的方式建构逝者与立碑人的关系,而后者则没有这种含义。

两类称谓语在评价意义上的变异反映了墓碑的设计者在表征与建构两类逝者的亲属身份认同上存在鲜明差异。孝道观念在这一意义建构过程中又起到了重要作用,子女与父母之间不仅存在情感上的依恋,后者还是前者的人生榜样。而判断类的评价资源所强调的在一定社会规范内的做人准则,在建构逝者作为父母的身份认同时体现了其作为家长是值得受到子女尊敬的。对早逝的配偶和子女而言,评价性修饰语对逝者身份的建构不受孝道观念的制约,因而能够更纯粹地表达家人之间的情感联系。称谓语在反映社会关系上具有权势(power)和同等(solidarity)两种情况。父母类称谓语的使用更多地涉及到逝者与生者之间的权势关系,而非父母类称谓语更强调二者的同等关系。这也表明,尽管评价类称谓语是一种新的话语实践,传统的文化观念仍然能够影响其具体的意义建构,社会的变迁绝不意味着与传统彻底一刀两断,相反,旧的传统可能以新的形式继续发挥作用。

4.4 个案分析

前文对墓碑文本亲属类称谓语使用的分析从宏观的视角展示了其共时变异与历时变迁的情况。本小节选取了两个案例进一步对前面的结论进行说明。这两个案例虽然属于平安公墓的非典型案例,但进一步说明了评价类称谓语在意义建构上的可能性。

在传统家庭中,父亲和母亲被赋予的职责是不同的,因而其行为规范也是有差异的。尽管在多数墓碑文本中评价类的父母类称谓语中,父亲和母亲的称谓语修饰成分应当完全相同,但也有可能出现特例。第一个案例就是如此,该墓碑在父亲和母亲的称谓语中所使用的评价性修饰成分是不同的,对父亲的称谓语为“严父”,而对母亲的称谓语为“慈母”。“严父”和“慈母”的对比似乎表明立碑人对父母身份的表征与建构存在差异性:父亲被赋予了严厉、严格的形象,而母亲则被赋予了慈爱、温和的形象。这一例子中,“慈”和“严”这两个评价性修饰语的区别不再仅仅反映逝者与立碑人之间作为亲子的情感联系,父亲和母亲被赋予的不同形象还来自人们传统上对两性的刻板印象,因此这更是在亲属身份表征与建构之中所蕴含的家庭秩序因素。

称谓语作为墓碑文本的组成部分之一,在意义建构上并非完全独立于其他成分。一定情况下,称谓语也会与其他层次的符号要素进行互动。第二个案例墓碑中,语码的混用是一个重要特征。汉语和英语语码在逝者和立碑人的称谓语中都发生了混用,且汉语和英语在语义上并不一致:在称谓语“爱女”和“妈妈”之下,分别是英文的soulmate(灵魂伴侣)和bebe(宝贝)。汉语称谓语“爱女”属于典型的评价类称谓语,建构了逝者与立碑人之间的情感联系,而相较于两个汉语称谓语对母女关系的直接表达,对应的英语似乎更像是恋人之间的用语,至少让读者感觉二人的关系是友人而非亲人。英语和汉语两种语码在语义上的差异指向了不同的生者与逝者的关系。从文化的角度而言,汉语所代表的中国传统文化似乎被看作是秩序性的,因此需要用有差异的亲子关系来表示,而英语代表的西方文化则是平等性的,因此需要用平等的友人关系来表示。然而,汉英称谓语之间不仅存在对立关系,也存在互动,“爱女”作为典型的评价类非父母亲属类称谓语,与父母类亲属称谓语最大的区别在于其对同等关系而非权势关系的强调,英语称谓语对二人平等关系的建构实际上也进一步强化了汉语称谓语所蕴含的亲子之间的情感联系。

5. 讨论与结论

本研究分析了墓碑文本中亲属类称谓语的使用情况,讨论了称谓语的结构与意义对建构逝者身份认同的意义。总体而言,对逝者的称谓语以父母类称谓语为主,表明父母亲属身份仍旧是第一选择,尽管在形式上发生了较为显著的变化,但传统孝道观念影响下的殡葬观念并没有发生根本性改变,逝者的子女依旧是父母丧事的主要操办人。正如颜青山(2005)指出的那样,中国传统文化中死亡的最高德性为“死在家中”,这里不仅仅是其字面意义上的“死亡的地点是其家中”,更指的是个体通过血缘关系与整个家族建立的联系,因此与死亡相关的葬礼也必须要围绕着“家族”的概念进行。另一方面,亲属类称谓语由于存在修饰语而使其不仅只是简单地指称某一特定的亲属类型。这些修饰语或者强调了“逝者已逝”的情况,或者是采用评价性的修饰成分以建立逝者与生者之间的情感联系,因此这类称谓语的使用也不仅仅是单纯亲属身份类型的指称,更主动地建构了逝者亲属身份的内涵。

亲属类称谓语对逝者身份认同的表征与建构的主要变化趋势是称谓语意义的变迁反映了家庭关系的变迁。称谓语“死亡”意义的弱化乃至消失与新的评价性意义的兴起是这一趋势的主要表现形式,因此称谓语的名词短语经验结构的变化不仅是社会语言生活变迁之下形式取向上的变化,更影响了意义取向。现代公墓本身就是将生者与逝者世界相区别开的一种空间形式,而具有“死亡”意义的称谓语则是对这一生死界限的进一步强化。尽管逝者与生者之间的亲属关系依然被承认,但死亡已经使双方成为了完全不同世界的成员,因此必须要用含有“死亡”语义成分的表达来明确这种情况。但随着时代变迁,亲属类称谓语中的“死亡”意义逐步让位于评价性意义,这些新的称谓语很大程度上也能用于形容在世的亲属,因此模糊了生与死的界限,尽管公墓作为区隔生死世界的空间依然没有变。评价性意义逐渐占据主流也反映了作为亲属的逝者成为了可以被评价的对象,生者对逝者的纪念不再是单纯的亲子关系所赋予的义务,而是需要通过评价予以合法化的(van Leeuwen 2007)。在共时变异上,评价性意义出现的父母类与非父母类的区别也表明,亲属之间的情感联系之外,孝道观念依然在起作用,只有在与孝道观念无关的情况才能做到纯粹的情感表达。

综上所述,墓碑亲属类称谓语的意义变迁对逝者身份认同的表征反映了殡葬文化观念的变化。一方面,传统的孝道文化依旧影响人们的殡葬观念,逝者与立碑人的亲属关系依旧是墓碑文本称谓语对逝者身份表征的主要关系类型,孝道观念依旧占据主流。另一方面,社会的发展也使得称谓语所体现的殡葬活动的意义发生了变化,由过去强调生死相隔的仪式性转变为注重家庭成员之间的情感联系。进一步而言,这种变迁也反映了当今社会家庭关系上的变化,传统上尊卑有序的家庭秩序在现代化的冲击下逐步弱化,亲子之间因而有了更为直接的情感表达,并通过墓碑这一媒介得以呈现。殡葬文化的保守性又使得传统的家庭秩序依旧制约着墓碑上这种情感的表达,进而维持了家庭秩序观念。传统与现代两种力量在同一个公墓空间之下和谐共处,这种“变”与“不变”造就了公墓的相对多元性。