“X 什么X”构式语义类型及原型

胡德明,郗长震

(1.浙江师范大学 国际文化与教育学院,浙江 金华 321000;2.北京语言大学 语言科学院,北京 100083)

“X 什么X”构式是汉语口语中常见的半图式性反问习语构式,该构式由常项成分“什么”和两端的变项成分“X”组成。例如:

(1)“妈,我这不是想陪陪你吗?一忙一天的,都没时间跟你唠嗑儿。”“唠什么唠?不唠!”(六六《双面胶》)

(2)陈墨涵和团部的几名参谋跟随莫干山赶到二连的时候,二连的九十六名官兵已经整装待发了。莫干山对二连温连长说:“慌什么慌?煮熟的鸭子都在碗里,还怕飞了不成……”(电视剧《历史的天空》)

其中的“X”在交际中有些是引述性的,说话者引述听话者此前话语中的某一部分,如例(1)中,“唠”已经在对方话语中出现过;有些是非引述性的,表现为说话者主观上对听话者的行为、意向或状态的概括,如例(2)。以上例句中“X 什么X”构式的主要功能都是通过反问的形式表达说话人的主观否定态度。

关于“X 什么X”构式的语义研究,大体可以分为两类:第一类,侧重“什么”的非疑问用法研究[1-7],学者们认为,结构的否定义源于“什么”,即该结构为“什么”的“否定用法”。如刘禀诚对“什么”在不同词类的“X”中间时的否定义进行了分别的阐释,在相同名词之间的“什么”否定与前面强调的事物有关的活动或行为,在相同动词之间的“什么”否定该动词所表示的动作或行为[4]23。同时,刘文指出,前“X”侧重于客观陈述,后“X”侧重主观抒发[4]24。虽然刘文对“什么”的否定义进行了详尽的分类,但根据构式语法理论的观念,构式本身具有独立的意义,“什么”的否定义并非从前后“X”的词性获得。第二类,以构式为整体的研究。随着构式理论在国内的发展,“构式”这一提法逐渐为学界所接受,对“X 什么X”格式的研究也逐渐从传统结构分析转向构式理论角度,不少学者开始运用构式语法理论分析该结构[8-14]。他们通过归纳构式义或者跟类似构式“X 什么”“X 什么Y”等进行比较,对“X 什么X”的否定特性进行了探讨,但对构式否定义内部未做进一步细分。

可见,“X 什么X”构式研究主要存在两个问题:一是多以疑问代词“什么”为中心而缺乏构式整体观念,认为构式义是“什么”单独贡献的,造成实体项“什么”和图式性“什么”类否定构式研究混同;二是执着于归纳抽象语义,忽视了构式的多义性,并未将构式理论进一步应用到该构式中,对其内部语义系统及其同上位概念系统的联接缺乏进一步的解释,即该构式内部是否一致?分为几个类型?构式义分别是什么?这些方面都缺乏研究。语义结构是对语言规约特征的概念化,语义分析需要对概念结构进行明晰的描写[15]99。目前学界对该构式构式义大多归纳为针对对方行为、语言的否定,这一概括基本是正确的,但是没有进行细致的语义刻画,显得有点笼统。

本文从构式语法理论角度出发,对构式义内部作进一步区分,以构式为单位,对其否定义进行细致的语义刻画。讨论“X 什么X”构式语义系统的图式层级(schematic hierarchy);基于使用的构式观,以在心智中的较高的固化度和较大的区别度来确立基本层次构式。

一、语义类型

彭睿指出,每个图式性构式都有一种独特的语义诠释方式(抽象意义),这一语义诠释方式为所有构例所共享[16]2。因此,首先需要对“X 什么X”构式的语义类型多元性(semantic diversity)进行划分,才能进一步对构式性层级(constructional hierarchy)及构式内部成员之间的原型效应(prototype effect)进行探究。

(一)“X 什么X”构式中观和微观类别

按照“X”是否是引语源,将“X 什么X”构式分成两个大类:“X”没有引语源,不是引语,代表的是一种动作行为或状态,故为描述性用法;“X”有引语源,具有引述性,为引述性用法。如下所示:

描述性用法:[[X 什么X]←→[否定对方的行为]]

引述性用法:[[X 什么X]←→[否定对方的话语]]

“X 什么X”构式这两种用法的内部也存在差异,因此基于“反问句的产生机制假设”[17]134,对这两类上位构式的内部语义进行分析,对其构式义作进一步细分。

1.描述性“X 什么X”内部语义

言者使用“X 什么X”构式进行反问表达时,首先要满足“行为条件”,行为q 的存在,是使用反问句的必要条件之一,行为q 是反问句所要否定的言论或行为。在行为q 内部,可以分为对方的言论、行为、状态、神情,己方过去的行为,第三方当前的言论,等等。“X 什么X”构式基本都用于交际现场的参与对话的双方之间,所以,行为q 基本不涉及己方过去的行为和第三方当前的言论。根据观察,描述性“X 什么X”构式针对三种情况:对方的行为动作、对方的神情状态、对方的话语行为。先看前两种情况,例如:

(3)奶奶对围观的众人大声说:“还看什么看?都睡觉去!文秀,你快去看看靖萱丫头,别真的想不开,我给雨杭说得心里犯嘀咕!”(琼瑶《烟锁重楼》)

(4)(潘明达急冲冲进入柯远生的办公室)

柯远生:慌什么慌?

潘明达:普溪的刁民把鸿兴公司都围起来了!(杨银波《中国的主人》)

例(3)中的动作行为是“众人围观”,而“奶奶”认为行为q 不对,在奶奶看来,语境中不存在值得看的东西,“什么”在语境中为无指,其信息域为空域,即“没有可以看的”,这是奶奶的字面意义。既然没有可以看的,那众人围观是不合理的、没必要的,“你们不应该看,你们别看”,这是她的语用含义。这种情况下的动词一般为动作动词,如“搞、敲、哭、笑、挤、看、扫、找、跑、躲”等。与例(3)不同的是,例(4)的行为q 并不是对方的行为,而是对方的神情状态——“慌”。这时的“X”一般由形容词充当,如“傲、贱、骚、懒”等。描述性用法不仅是描述对方的行为、神态,也描述对方的话语。因为“说话”本身也是一种行为,特别是对方语言中表现出请求、建议或者观点、主张等时。例如:

(5)旁边的老黑见劫匪一跑,就扯开嗓门对李大麻子喊:“团长,开枪!快开枪!”李大麻子不愿意了,把眼一瞪,骂道:“你奶奶的熊!这小子还没跑出30 米呢,老子在50 米内不是一打一个准,嚷什么嚷!”(《故事会》2005)

(6)站着的:哥们,让我看看你几排?

坐着的:你搞什么搞,凭什么要看看我几排?(李承鹏《寻人启事》)

行为q 是对方话语表达了某个观点,言者不同意,用反问语气对q 的前提p,即“说话”这一行为提问,以否定p。如例(5)中对对方“嚷”这一行为进行反问否定。这种情况下的动词主要有用以描述话语行为的动词“凶、嚷、吼、吵、叫、唱、问、喊、骂”等。行为q 也可以是对方的言语行为,如例(6)“哥们,让我看看你几排?”是对方的话语,其语用功能是言语行为请求,说话人以“搞什么搞”否定该言语行为。此时“X”不是引述对方的话语,而是言者为描述对方言语行为而选择的一个恰当言辞,以构成“X 什么X”构式进行反问否定。由此,以行为q 为区分依据,将描述性“X 什么X”构式义归纳为:言者认为交际对方不该施行“X”,“X”为对方的动作行为、神情状态、话语行为,言者意欲劝阻或禁止等三种情况,宣泄了其不满情绪。

2.引述性“X 什么X”内部语义

引述性“X 什么X”属于“元语言否定”,赵旻燕提出元语言否定涉及图形/背景的扭转,本质上是对原来处于背景中的内容的否定[18]110。因此,需要从“X 什么X”构式使用的语言环境和情景语境出发,对其否定功能作进一步分析。

在引述性“X 什么X”构式中,行为q 的表现形式是对方的话语。交际对方对某个事物或事件提出某种言论,言者不赞成对方言论。言者引用对方话语中的言辞,采用“X 什么X”构式进行反问。将引述性“X 什么X”构式义归纳为:言者摘引对方言论中的某个言语片段构成该构式以否定对方话语所表达的观点、言语行为,或否定对方言说行为本身,或否定方式适宜性,以此实现反驳的语用功能。具体来说有四种情况:

第一,观点否定。“观点否定”主要存在两种情况:一是引语源“X”表示对某个事件或事物的评价,多由形容词充当,如例(7-8);一是交际对方以问候的语气或征询问句的方式表达观点,征求言者意见,而言者通过“X 什么X”构式进行否定性回答,如例(9-10)。

(7)和平:哎哟赶紧赶紧,趁热吃个新鲜。

傅老:新鲜什么新鲜,都吃了一整天了!(电视剧《我爱我家》)

(8)傅老:是啊,这不越说越远了么?

和平:我觉得也是。

志国:是什么是,现在说的就是圆圆,圆圆,你自己先说说,你这两天,从昨天到现在,你想好自己的缺点没有啊?(同上)

(9)和平:(用力半天不果,傅老打个大哈欠上)爸您睡的好啊?

傅老:好什么好,简直就是一场恶梦,我居然梦见一个老太婆拿着一块抹布在我脸上来回地擦……(同上)

(10)吕:疼疼疼!

郭:疼什么疼,装什么装?扭伤有那么疼吗?(电视剧《武林外传》)

第二,言语行为否定。条件是“X”由动词充当,表现为对方的请求、建议等言语行为。例如:

(11)“留个位置给柏芝她还要签。”“留什么留,让她自己找吧。”(新浪微博)

例(11)是对对方的提议、请求进行否定。

第三,言说行为否定。条件是“X”可以是任意的声音成分,表现为对方刚刚发出的声音。例如:

(12)妈妈,给我两块钱。

钱什么钱,一天到晚就知道要钱!

(13)甲:哼!乙:我说你哼什么哼呢?(新浪微博)

(14)“啊?楚国来了?咱们怎么办呀?”“是呀,大王千岁,您赶快定夺啊!”“唉,我夺什么夺啊,……传话出去,准备降书顺表咱们把这城给人家咱们跑了得了。”(相声《丑娘娘》)

言说行为否定中“X”的种类极为丰富,此时“X”本身的意义不重要,构式的功能体现为在话轮的接替中否定对方的说话行为本身。

第四,方式适宜性否定。条件是“X”为对方话语中提出的动作方式。例如:

(15)“太好了太好了,兄弟借我200块钱怎么样?我的房租该交了,正愁呢!”我随手甩出几百块钱,得意地说:“借什么借,这些钱送你,不用还了。今晚我请客,咱们去找点乐子去!”(卞庆奎《中国北漂艺人生存实录》)

当“X 什么X”是否定方式适宜性时,说话者一般会有后续句,给出适宜的方式,例(15)说话者认为对方说“借”不适宜,提出更适宜的行为方式“送”。

吴丹华提到,“X 什么X”的否定特性跟语境有着很大的关系,有时会存在三种否定类型交叉的情况[9]60。如下例同一个“跑什么跑”,在不同语境中却显示出不同的否定类型:

(16)a.他跑得可真慢啊。——跑什么跑啊,他明明是在“走”嘛!(转引自吴文)

b.我们去跑步吧?——跑什么跑,不去,我要在家看电视。(自拟)

c.黄兴安慌忙跟了上去……陈皓若转过身,看见是黄兴安,很不耐烦地说:“你怎么还不回去?跑什么跑。”(柳建伟《突出重围》)

例(16)a 吴文认为这是否定预设“他在跑”,我们认为言者并没有否定“他在跑”这一事实,言者认同“跑得慢”,只是认为用“跑”来描述是不对的,应该用“走”。例(16)b 对方提议去跑步,言者对此进行否定,当是言语行为否定。例(16)c “跑什么跑”属于描述性否定,是对对方当前“跑”这一动作的否定。

(二)“X 什么X”构式的图式层级

根据上文对“X 什么X”构式义的归纳,从语义语用角度出发,结合“X”的句法形式,将“X 什么X”内部的构式层级(不含构例层)图示(图1)。

图1 “X 什么X”构式图式层级

二、构式原型

Goldberg 指出“多义联接”描述构式的某个特定意义(中心意义)和该意义的扩展之间的语义关系的性质。句法规定的中心意义被扩展意义所承继,因此,不需要描述每个扩展意义的句法实现[19]75。“X 什么X”构式的中心意义在构式网络中体现为基本层次,因此,需要确立该构式的原型成员①[11,15,20-21]。

(一)历时条件变化等历史证据

迄今查得的最早的构例都是引述性用法,例如:

(17)记云,乐以迎来,哀以送往。神既无矣,迎何所迎,神既无矣,送何所送。迎来而乐,斯假欣於孔貌,送往而哀,又虚泪於丘体……(梁·曹思文《全梁文·难范缜神灭论》卷五十四)

(18)佛言。善男子。若本有者。何须了因。若本无性。了何所了。(北凉·昙无谶译《大般涅槃经》卷二十八,《大正藏》12-p0252a02)

(19)神已去此,馆何用存?速朽得理也。神已适彼,祭何所祭?祭则失理。而姬、孔之教不然者,其有以乎!(梁·刘歊《全梁文·革终论》卷五十七)

其中“迎何所迎”“送何所送”“了何所了”“祭何所祭”,第一个动词“迎”“送”“了”“祭”都是上文出现的言辞,是言者谈论的话题。这显然不是偶然的现象,将其看作“X 什么X”构式的成型时期。

崔山佳[22]48和徐复岭[23]34提出的明末清初《醒世姻缘传》的用例可以看作该构式成熟时期用例:

(20)晁老道:“你女人晓得甚么!大官儿说得是。”晁夫人道:“狗!是什么是!我只说是爷儿们不看长!”(明·西周生《醒世姻缘传》第十五回)

(21)陈柳说:“我怎么昧心?我只问声狄大叔,他说该与你,我就与你去了。我待要你的哩!”李九强说:“疢杭杭子的腔!罢!你问甚么问,你可倒那布袋还我。”(同上,第四十八回)

(22)魏三封道:“我也不合他到官,我只拿出小科子来叫列位看看明白……”众人道:“老程,你那主意成不的。魏大哥,你听俺众人一言,看甚么看?想他这娘儿两个也羞不着他甚么……”(同上,第七十二回)

(23)惠希仁合单完齐道:“混话!甚底根菜壶酒合你做朋友哩!拿出锁来,先把这刘芳名锁起来,合他顽甚么顽!进去拴出童氏来!”(同上,第八十回)

(24)驿丞道:“……拿下去,使大板子着实打!”吕祥道:“老爷且别打,迟了甚么来?”驿丞道:“快些打了罢!我性子急,慢甚么慢!”(同上,第八十八回)

其中,引述性用法一直保留,描述性用法在此基础上产生。因此,通过以上两方面的历史证据,初步认定引述性用法是“X 什么X”构式的原型。

(二)固化程度

关于“X 什么X”构式的稳固性,艾哈迈德认为,“X 什么X”构式中的“X”为谓词时,构式义对语境的依赖性低、构式成熟度高[11]27。一方面,“X”为谓词时,频率最高,构式受高频使用的影响得以固化;另一方面,构式的稳固性也与其语义功能相关。Langacker 提出“环境引发的语义扩展”,将一个构式运用到一个新的语境中,新的情景语境会对构式里的构件成分以及整个构式的语义解释发生偏离。这种偏离得到语言社会认可,伴随使用频率的升高而固化,则会推动构式语义扩展出新的构式子类[24]248。作为口语交际中经常使用的构式,“X什么X”更容易在引述性否定中扩展出新用法。“X”为名词、代词、叹词、语素等都出现在引述性用法中,如:

(25)突然看到一个面目狰狞的鬼,翠色面皮,牙齿长而尖利,像锯子一样,正张开血盆大口……该男子见后大骇,“鬼……鬼……”“鬼什么鬼!我是小翠,你的小三呀!”(新浪微博)

(26)李大嘴:我……我……

白展堂:我什么我!(说着使劲冲大嘴眨眼)做人图啥啊?不就图个心安理得吗?啊?还不认罪!(电视剧《武林外传》)

(27)李子维:就算莫俊杰没出手,我也会教训那些家伙。

众人:喔。

教官:喔什么喔,哪一班的,看什么看,离开啊。(电视剧《想见你》)

(28)“那是喜事儿啊!”“喜什么喜?”“她想生!生就生呗,你喜欢断子绝孙啊?”(石康《奋斗》)

描述性用法中,构式中的“X”很受限制,只能是描述行为动作、神情状态的动词、形容词。而引述性用法中的“X”几乎不受范畴特征限制。在交际环境下,不论什么词性,理论上都可以作为引语源。像名词、代词、叹词等,不表示行为动作、神情状态,所以只能作为引语源才能进入“X 什么X”构式。因此,引述性用法的“X 什么X”比描述性用法具有更加强大的扩展能力,固化程度更高,也更具有原型性。

(三)频率

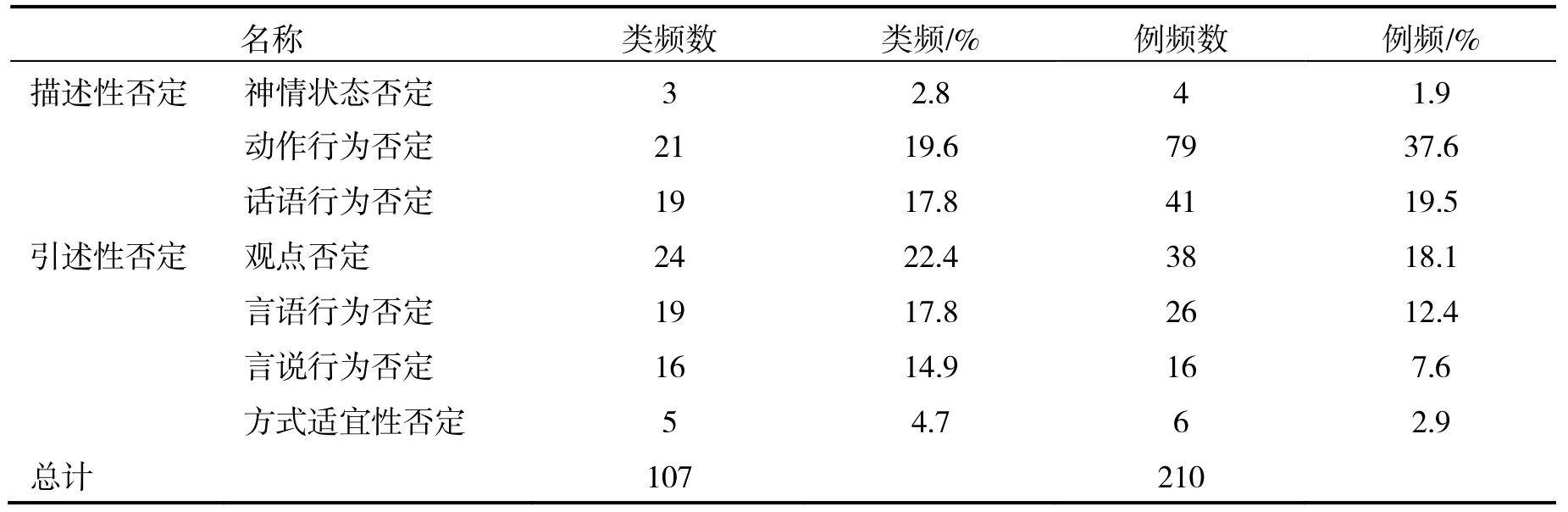

关于频率在语言中究竟起多大作用,当代语言学对此仍然存在分歧[25-26]。但基于使用(usage-based)的语言观视角下,频率对语言的作用不容忽视。通过对北京大学中国语言学研究中心(CCL)现代汉语语料库、电视剧《我爱我家》《武林外传》台词的转写语料进行分析统计,“X 什么X”构式的类频率和例频率使用情况(表1)所示,通过数据展现这类结构在现代汉语中的使用分布,并以此证明其原型结构的能产性大小在图式性中的体现。

表1 “X 什么X”构式语义功能类频率和例频率统计

相比之下,“动作行为否定”在描述性用法中例频率和类频率最高;引述性用法中的“观点否定”比重最高。

关于类频率与例频率与构式原型的关系,Traugott&Trousdale 认为类频率等同于构式频率,例频率等同于构式实例的频率[27]18。可以进一步理解为,某一构式实例有着较高的例频率,使得底层构式更加固定,而在上层构式中,具有较高类频率的语义功能,更有可能作为原型,使得构式的扩展得以实现。

在描述性用法中,说话人基于现实世界的情形,使用“X 什么X”构式进行直接反问否定。其中“动作行为否定”具有较高的例频率,主要是因为存在如“看什么看”“搞什么搞”等具有较高的用例频率的构式实例。此外,话语行为本身作为一种行为方式,与动作行为密不可分,其中言语动词作为“X”的主要构成成分,实际上也可以看作一种动作行为。

引述性用法中,观点否定既可以对事物或事件评价的否定,也可以对问话人询问的回答,其用例频率最高。其构式原型性将从语义功能和固化程度角度作进一步解释。

(四)语义—语用功能

江蓝生指出,“非形态语言的汉语在通过变换同一表层结构式中的语义关系而达到表达尽可能多的语义功能方面显得尤其能为”[28]520。一般情况下,“什么”类反问句否定的对象取决于动词所涉及的背景题元,如受事、目的、条件、原因等。然而在“X 什么X”构式中,疑问代词“什么”的宾语地位十分模糊,特别是其意义已经进一步虚化,很难说得上它指代什么成分,更不能明确说它指代动作受事或动作的目的、原因等。在交际会话中,“X 什么X”构式经过整合,作为引述性否定用法主要表示对言者观点的否定,言语行为否定、言说行为否定、方式适宜性否定都是其扩展用法,它们之间存在着内部承继。因为引述性否定“X什么X”构式本身是基于“X 什么X”与“说X-P”之间的关联,“X-P”指包含焦点信息“X”在内的一段话。说话人在用“X 什么X”进行否定时,“X”作为转述的对方话语中的言辞,必须以对方说“X-P”这一行为的先行发生为前提。言者基于语言经济性原则,没有再将“说X-P”言说出来,而是摘取其中的焦点成分“X”,直接采用引述性“X 什么X”构式表达否定。而“说X”与观点否定联接最为直接。换句话说,言者之所以引述对方的言辞“X”,是因为对方所说的话包含的观点言者不能认同。如:

(29)和平:你还好吧志国?

志国:我好什么好啊我?我的麻烦事儿比你们都多!(下)(电视剧《我爱我家》)

(30)和平:去吧,睡去吧,志国,你说今咱做的是不是有点儿过呀,你瞅你爸那样儿。

志国:过什么过,一点都不过,过犹不及,我告诉你,就这样,还不一定放不放咱走呢。(同上)

(31)孟朝阳:您改名叫贾圆圆了?

和平:对呀……对什么对呀,我我瞅这样呀,八成就得出事。(同上)

几乎所有形容词充当“X”的构例都是表达言者不同意对方的评价。上文说到,有些动词性成分充当“X”,也表示对对方评价的不认同,如:

(32)志国:就是,人好几百年以前犯的错误,现在还不许人改嘛。

小凡:就是……

傅老:改什么改,他改的了嘛,这个北京人在纽约,不还是一样嘛。(电视剧《我爱我家》)

(33)这种迷茫的态度反倒叫夏琳不知说些什么好了,她望向关鹏:“可学时装设计当然是法国好了。”陆涛笑道:“我学盖房的都懒得出国学,你一个做衣服的跑法国学什么学啊,回家买台缝纫机想做什么就做什么呗!”夏琳笑了。(石康《奋斗》)

“言语行为否定”“方式适宜性否定”实质是观点否定的引申和精细化。如:

(34)我说想看日出,你说看什么看,有什么好看的,我们永远没机会了。(新浪微博)

(35)不久就有风言风语传到梁大牙和大队几个主要负责人的耳朵眼里,宋副大队长和东方闻音都严肃地提出来,要梁大队长找朱预道认真谈一次。不料梁大牙很不以为然,振振有词地反问宋副大队长:“谈什么谈?第一,说朱预道搞女人查无实据。……”(电视剧《历史的天空》)

例(34)“我想看日出”可以是一个提议,也可以是一个愿望,当然也可以看作是一个观点。例(35)“谈什么谈”否定了对方的提议,也否定了对方要求谈的主张。

(36)方唐镜:大……

包龙星:大什么大?

方唐镜:我叫大人而已。

包龙星:人什么人?(电影《九品芝麻官》)

例(36)“大什么大”“人什么人”否定称谓方式“大人”的适宜性,是因为“大人”这个称谓中所包含的观念言者不认同。所以,“言语行为否定”“方式适宜性否定”的形成,是原型的扩展。

综上所述,引述性用法中的“观点否定”是“X 什么X”构式的原型。其他用法都是在原型基础上引申扩展而成。

三、结语

从共时角度出发,通过构拟“X 什么X”构式的共时分类层级,验证该构式的历时扩展。探究“X 什么X”构式的多义性问题,提出该构式存在引述性否定和描述性否定两种语义的交织,但两者内部具有差异性。因此,基于使用的构式观,对“X 什么X”构式的层级网络进行探究,形成“宏观—中观—微观—构例”的图式层级。通过对历时条件变化等历史证据、频率、语义—语用功能、稳固性四个方面进行原型解释,结合语法形式和语法意义,提出“X什么X”构式的原型是“观点否定”。

注释:

①关于构式的原型的判断依据,胡亚、Peng、Langacker 都有过探讨。艾哈迈德从构式的典型性角度出发,认为“V 什么V”是“X 什么X”的构式的原型,我们认为这还不够确切。首先,艾文依据构式的“成熟度”,即构式是否达到了最符合该构式典型成员的为原型构式的判断标准,本身主观性较大,艾文所说的“自由度”可以理解为填充项同语类成员互换的自由程度,本质上反映的是类频率;其次,引述性否定用法和描述性否定用法在使用过程中区别较大,其语义功能和稳固性程度也有所差异,应当作进一步区分。历时条件变化等历史证据也应当是构式原型判断的重要依据,大多数学者认为原型是范畴内历史上最早出现的成员,Langacker 也认为范畴的延伸起点往往成为原型,而胡亚认为用例频率高的是原型。