基于对医疗不良事件中临床医生的经历与支持需求分析

章文军 罗小平 古 晨 裴柯茜 黄兰英

1 中山市人民医院 广东中山 528403; 2 中山市第二人民医院 广东中山 528403

医疗不良事件是医疗机构常见的患者安全事件[1],因医疗服务的复杂性难以完全避免[2],对患者和医务人员来说都是一件令人痛苦的事件。患者是医疗不良事件的最直接受害者,可能直接受到伤害甚至死亡,因此被称为第一受害者。医护人员在医疗不良事件中同样受到身心伤害,故被称为第二受害者(second victim)[3-4]。医疗不良事件对第二受害者的负面影响[5-8],体现在呼吸心率增快、注意力不集中、工作表现差、焦虑、抑郁、恐惧、职业倦怠、防御性医疗措施等一系列的痛苦,这些表现统称为第二受害者综合征[9-10]。我国对医疗不良事件第二受害者的认识起步较晚、关注不足[11]。本研究通过调查中山市4家三甲医院400名临床科室的医生,在临床诊治过程中发生医疗不良事件后的痛苦经历、组织支持现状进行相关因素分析;了解各临床医生作为第二受害者的痛苦和支持水平及影响因素,旨在探索临床医生在医疗不良事件后的痛苦经历及支持需求现状问题,以期望针对相关影响因素进行讨论分析,提高我国医疗机构对第二受害者的关注,提高社会对医务人员身心的关怀。

1 对象与方法

1.1 研究对象

在2019年6月—2020年6月期间采用方便抽样法选取中山市4家三甲医院的临床医生作为研究对象。纳入标准:①已注册且在岗的执业医师;②临床工作中经历过医疗不良事件;③自愿参加。排除标准:进修生及实习生。

1.2 调查工具

1.2.1 一般资料问卷 包括研究对象所在的医院、科室、性别、年龄、婚姻、学历、职称、工作年限等。

1.2.2 医疗不良事件中第二受害者经历及支持量表(second victim experience and support tool, SVEST)[8]。SVEST由Burlison等[12]研制,用于测量第二受害者负面影响程度及能获得的支持质量。本研究采用陈贵儒等[13]汉化修订的量表,该量表包括7个维度和2个结局变量共29个条目。量表采用Likert 5级评分法:每个条目分值为1~5分,1分为非常不同意,5分为非常同意,总分范围为29~145分。SVEST评分越高,提示医疗不良事件对第二受害个人和职业影响越严重,第二受害者可获得的支持越不足。

1.3 研究方法

1.3.1 资料收集方法 研究报各医院主管部门审批备案后,调查问卷以网页方式发至各医院医务科,由医务科发至各临床科室工作群。临床医生点击链接打开网页问卷后自行填写。问卷采用统一的指导语进行解释。为保证问卷填写的完整性和真实性,受试者需完整填写问卷后才能点击提交按键;为防止同一受试者重复答卷,每个IP地址只能作答一次。问卷回收后系统自动编号,并由研究组进行双人复核,剔除明显规律性或明显偏向性作答的问卷。

1.3.2 统计学方法 采用SPSS 20.0统计软件进行数据处理和分析,计量资料采用均数±标准差描述,组间比较采用t检验或单因素分析;计数资料采用构成比或率描述,组间比较采用卡方检验。以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 研究对象一般资料

本次问卷调查共回收问卷459份,其中有效问卷400份,有效回收率为87%。对400份有效问卷进行分析,其中男性246人(占61.50%),女性154人(占38.50%),所在科室分别为:外科165人(占41.25%)、内科87人(占21.75%)、妇产科9人(占2.25)、儿科18人(占4.50%)、门急诊54人(占13.50%)、肿瘤科11人(占2.75%)、口腔科20人(占5.00%)、麻醉科36人(占9.00%)。

2.2 第二受害者经历及支持水平调查分析各条目的得分情况

在本次调查研究中,第二受害者经历痛苦、组织支持平均得分情况均高于中位数3;在经历痛苦维度中得分最高的条目得分是(4.0±0.8)分;在组织支持维度中得分最高的条目得分是(3.8±0.8)分;其余项目得分情况详见表1。

2.3 医疗不良事件中第二受害者的痛苦经历及支持量表得分情况

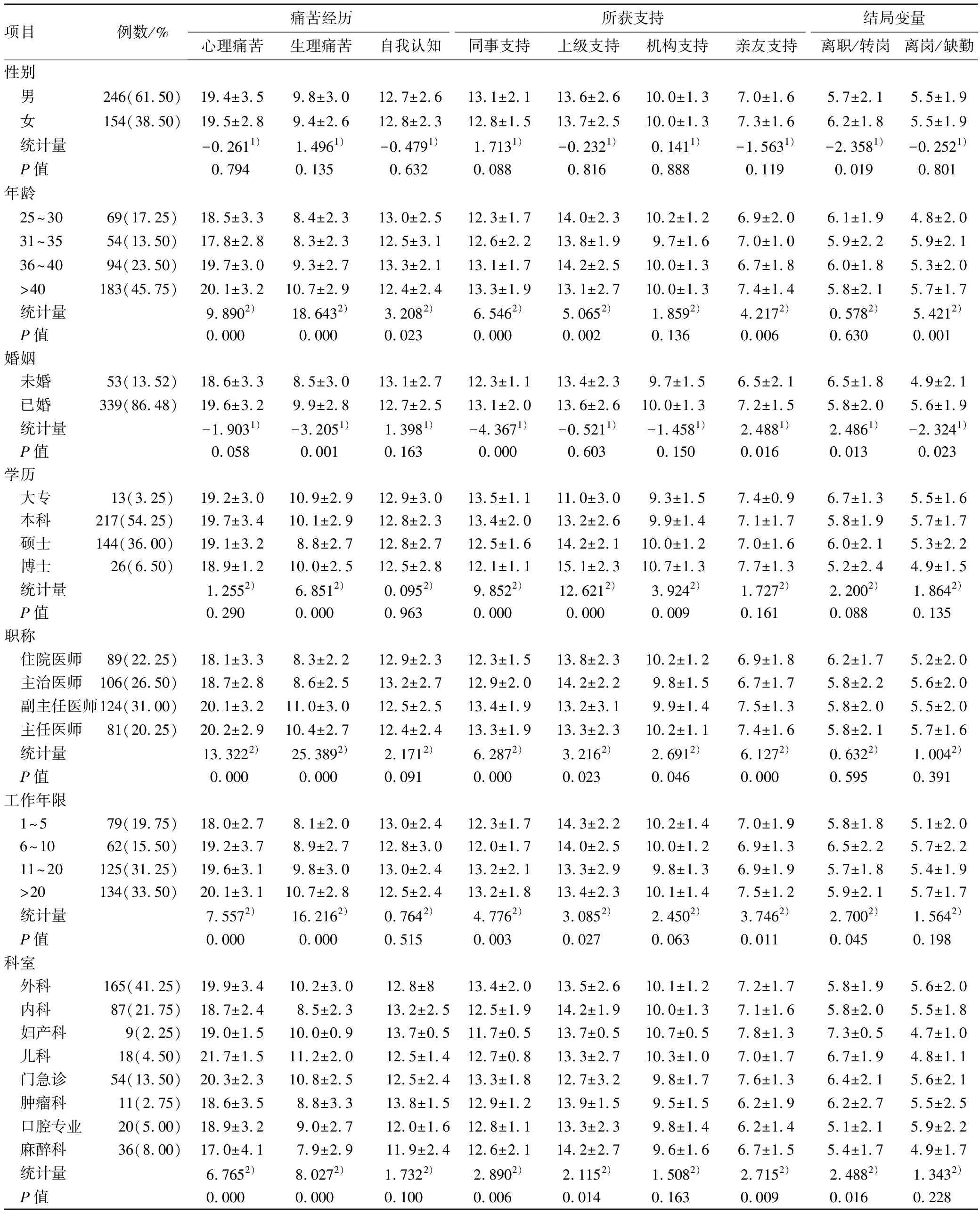

将第二受害者的一般资料进行分组分析,详见表2。

2.4 第二受害者经历及支持的单因素分析

比较以上各组在痛苦经历、所获支持、结局变量三个方面具体条目的得分情况。差异有统计学意义的因素分析结果见表1、2。

表1 第二受害者经历及支持调查各条目得分结果分)

2.4.1 痛苦经历情况 在性别、婚姻及文化程度方面,受试者在痛苦经历得分的差异无统计学意义(P>0.05);在年龄、工作年限、专业及职称方面,受试者在此项的差异有统计学意义(P<0.05),其中年龄>40岁、工作年限>20年、副主任/主任医师高级职称及儿科专业的受试者心理和生理痛苦得分最高。

表2 临床医生作为第二受害者的经历及支持单因素分析 (n=400)

2.4.2 所获支持情况 在性别、婚姻状况方面,受试者之间差异无统计学意义(P>0.05);在年龄、学历、职称、工作年限和专业方面,受试者之间差异有统计学意义(P<0.05)。在所获支持4个维度中亲友支持的得分最高(3.5±0.9)分。

2.4.3 结局变量情况 在学历和职称方面无统计学意义(P>0.05),在性别、婚姻、工作年限、年龄方面的差异有统计学意义(P<0.05)。

3 讨论

3.1 医疗不良事件中第二受害者的痛苦经历明显也存在差异

3.1.1 在医疗不良事件中,第二受害者的痛苦经历表现突出 本研究与Busch等[14]的研究结果均显示经历医疗不良事件的第二受害者存在广泛的心理和躯体不良反应。他们经历医疗不良事件后通常会表现紧张和压力大,需要面对具有挑战性的恢复过程[15-16]。他们甚至怀疑自己的专业能力和临床判断能力而产生职业倦怠,出现医疗质量下降,医疗差错增加等问题。

3.1.2 在医疗不良事件中,第二受害者在职称、职务、年龄和工作年限方面存在生理和心理痛苦的差异 在临床工作中,患者的期望值与临床医生的工作年限、职称、职务成正比,这也是高年资、高职称医师面对医疗不良事件的痛苦经历更明显的原因。科主任发生医疗不良事件后,由于职位的原因,承担了巨大的压力和责任,不仅要处理该医疗不良事件和科室各项事务,还要处理和安抚科室医生、护士、患者及其家属,更易出现生理心理痛苦[17]。

3.1.3 未婚人士、大专学历以及儿科医师的痛苦经历得分高 未婚、学历低的第二受害者,因工作和个人原因,表现出压力大,痛苦得分高。儿科医师面对工作时间不受控制以及低消耗时间的低价值任务,是导致儿科医师幸福感不强或引起不良事故的因素[18]。他们在经历了医疗不良事件后的心理健康问题更加明显,面临抑郁,焦虑和创伤后压力的风险[19]。因此儿科医务人员经历医疗不良事件后,需要很长一段时间才能从事件中恢复过来[20]。

3.2 第二受害者在医疗不良事件中的组织支持需求严重不足

第二受害者的支持包括个人层面和组织层面的支持。研究发现,第二受害者最愿意得到个人层面如亲友、同事和上级的支持[17,21]。提供情感支持是第二受害者身心康复的关键,尤其是领导对事件的处理态度和情感支持的力度。

第二受害者希望得到机构的支持,从患者安全文化和非惩罚性管理支持方面可减轻第二受害者的痛苦。传统的“惩罚文化”加重第二受害者的身心健康和职业的倦怠感。陈贵儒等[9]研究表明医院管理者应客观认识第二受害者现象,建立以第二受害者为核心的安全文化支持体系,以减轻员工的痛苦,提高医疗质量,减少医疗事故,保障患者安全。建立非惩罚性文化不仅是对第二受害者的支持,同时能降低甚至是预防第二受害者发生心理伤害[22]。潘世华等[23]就针对于医疗不良事件中第二受害者复苏路径进行了详细分析与总结,希望参考国外的复苏模型,制定适应我国的支持体系,以帮助第二受害者能够更快地从事件中恢复过来,减少安全事件的发生,提高医疗质量和生活幸福感。

3.3 医疗不良事件对第二受害者的离职或离岗影响较大

本研究显示,女性离职率高于男性,已婚人士高于未婚人士。文献报道女性比男性更容易遭受与不良事件相关的负面情绪和职业结果,而该结果在已婚女性中更为明显[24-25]。医疗不良事件相关的情绪困扰可能导致更高的离职率、缺勤率和减少工作幸福感[26-27]。他们在遭遇不良事件后的角色改变,会试图寻求认为风险较低的非临床职位或其他工作[27],可见医疗不良事件对女性的影响是巨大的,不仅是工作原因,也与家庭、婚姻以及专业有关。有学者认为组织支持可以调节第二受害者的离职意向和离岗之间的关系[26]。因此医院应建立一套完整的支持体系,帮助第二受害者,降低离职或离岗率。

本研究只调查了本市4家三甲医院的临床医生情况,涉及面窄,从表面上分析了第二受害者的心理痛苦及支持情况,没有针对研究发现的问题进行干预性实践与研究,为下次研究提供依据。

4 结论

在医疗不良事件中,第二受害者的身心受到严重创伤,不能及时得到组织机构的足够支持,导致离职或离岗情况;尤其对已婚、女性、学历低、儿科专业、职务和职称高的第二受害者所遭受的痛苦经历更明显,需要及时给予情感支持、系统支持和信息支持,让第二受害者摆脱困境。第二受害者应该得到组织和社会的关注和重视,需要组织构建第二受害者的支持需求体系。希望组织机构加强团队文化建设,组织全员开展学习和持续质量改进,防止不良事件的发生,摒弃“惩罚文化”的管理模式,促进医务人员的职业健康和生活幸福感,对医疗质量的改善和患者的安全起重要作用。