椎间孔镜下髓核摘除术患者实施专病一体化护理的作用及对并发症的预防效果

邹建虹

(沈阳七三九医院骨科,辽宁 沈阳 110034)

腰椎间盘突出症是临床常见的椎体关节疾病,髓核突出为主要病因,易影响患者的腰椎神经及血运功能,引发腰部疼痛、下肢沉重等症状,严重影响患者的生活质量。椎间孔镜下髓核摘除术为该病的重要治疗方法,具创伤小、术后恢复快等特点,但术后仍存在一定疼痛感受,影响患者的情绪状态及生理功能的稳定性,进而影响其术后康复质量,因此需加强护理干预[1-2]。常规护理内容较宽泛,缺乏护理针对性,难以满足临床的护理需求,因此护理效果存在一定局限性。专病一体化护理指针对某种疾病予以专一性、科学性的护理措施,可保证专科护理质量,提升护理质量,满足患者对护理的需求[3]。为此,本次研究选取我院2019年1月至2020年12月收治的96例行椎间孔镜下髓核摘除术的患者为研究对象,旨在探究专病一体化护理模式对其的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取我院2019年1月至2020年12月收治的96例行椎间孔镜下髓核摘除术的患者为研究对象,以入院顺序奇偶法分为对照组、观察组,各48例。对照组男性26例、女性22例;年龄24~67岁,平均(51.03±5.31)岁;病程1~6年,平均(2.08±0.46)年。观察组男性27例、观察组21例;年龄20~71岁,平均(52.22±6.10)岁;病程1~7年,平均(2.15±0.51)年。两组一般资料相近(P>0.05)。本研究已获得我院伦理委员会的批准。

1.2 纳入与排除标准 纳入标准:①均经临床症状、影像学等诊断确诊。②均拟行接受椎间孔镜下髓核摘除术治疗。③均为单节段腰椎间盘突出。④患者精神状态正常,可配合完成研究。⑤患者、家属对研究知情同意。排除标准:①腰椎畸形或狭窄。②凝血功能障碍、血液系统疾病。③腰椎间感染。④心、肝、肾等脏器严重功能障碍。⑤合并恶性肿瘤。

1.3 方法 对照组采取常规护理。在入院后协助患者完成各项检查、准备环境、术前口头宣教;术中监测患者的生命体征,指导其术中体位摆放;术后遵医嘱用药,必要时予以镇痛药物。观察组采取常规护理+专病一体化护理,具体内容如下。

1.3.1 术前 ①系统化宣教:结合患者的疾病状态、手术方案、文化程度等制订针对性术前宣教,借助脊椎骨骼模型、视频资料等展开教育指导,包括腰椎间盘突出症发病原因、髓核摘除的目的、手术安全性、术后可能会出现的并发症等,以提升患者疾病及手术认知水平,缓解患者未知性恐惧感。②个性化心理疏导:在与患者沟通交流期间,结合其主诉、行为举止、面部表情等分析患者的情绪变化,并实施针对性情绪疏导,包括列举成功案例、讲解医院及医护人员专业性等,以保证患者术前情绪状态稳定。③训练指导:术前开展术后体位训练,协助患者正确肢体摆放、术后康复训练等,并在训练时进行训练目的讲解,保证术后训练效率。

1.3.2 术中 术中协助患者取侧卧位,双膝弯曲角度约为20°,双腿间放置软垫,将其双手拱起放置在头部两侧,以避免术中损伤神经、压迫血管。

1.3.3 术后 ①疼痛管理:评估患者术后疼痛感受,对轻度疼痛者实施腰椎周围热敷、肢体按摩等方法缓解疼痛感受;对中度疼痛者在上述护理基础上,遵医嘱予以口服镇痛药物干预,并指导患者通过全身放松、冥想等方式缓解疼痛感受;重度疼痛者在上述镇痛方式基础上,立即与医师共同查找患者疼痛原因并尽早干预。②切口检查:监测患者的切口状态,保持切口周围皮肤干燥,若发生大量出血、渗液、炎性反应等情况,则及时上报医师,避免切口血液、脑脊液聚集。③康复护理:术后在病房内抬高患肢,监测患者下肢感知情况;帮助患者佩戴腰围,协助其尽早下床活动;术后2 d结合患者的实际情况开展腰背肌功能训练。④出院指导:在患者出院时,结合患者的康复情况制订针对性家庭康复护理计划,嘱家属增强护理监督;嘱患者加强腰部保暖,避免重体力劳动,定时复查。两组均于护理后1个月进行护理效果评价。

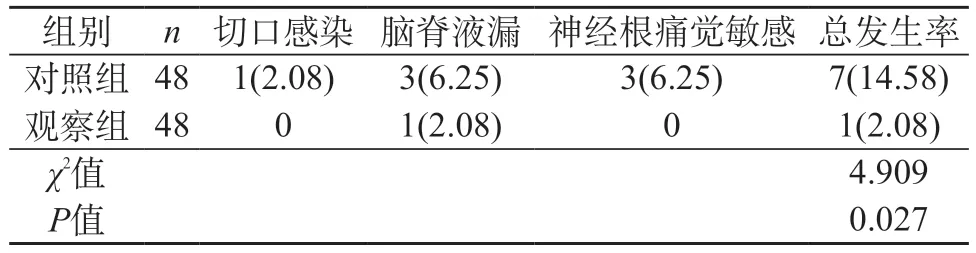

1.4 观察指标 ①比较两组护理效果:护理前后评估患者腰椎功能,以日本骨科协会评估治疗(Japanese Orthopedic Association Scores,JOA)[4]评估,包括主观症状(0~9分)、临床体征(0~6分)、日常活动受限(0~14分)、膀胱功能(-6~0分),总分29分,分数高表示腰椎功能好。参考潘亚娟等[5]文献中的标准制订护理效果评价标准:腰椎功能改善率=(治疗后评分-治疗前评分)/(JOA腰椎总分-治疗前评分)×100%;优:改善率≥75%;良75%>改善率≥50%;差:改善率<50%;有效率=(优+良)例数/总例数×100%。②比较两组护理前后情绪状态[6],以焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)、抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)评估;SAS量表共包含20个评价条目,每项评分范围1~4分,总分20~80分,临界分值为50分,≥50分提示存在焦虑情绪,且分数越高表示焦虑情绪越严重;SDS量表中共包含20个评价条目,每项评分范围1~4分,总分20~80分,临界分值为53分,≥53分提示存在抑郁情绪,且分数越高表示抑郁情绪越严重。③比较两组术前1 d及术后1、3 d的疼痛程度,以疼痛视觉模拟法(Visual Analogue Scale,VAS)[7]评价,量表分值范围0~10分,分别表示不痛至剧痛。④比较两组并发症发生率,包括切口感染、脑脊液漏、神经根痛觉敏感。

1.5 统计学方法 采用SPSS 24.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 护理效果 观察组护理有效率为95.83%(46/48),其中优29例(60.42%)、良17例(35.42%)、差2例(4.17%);对照组护理有效率为83.33%(40/48),其中优25例(52.08%)、良15例(31.25%)、差8例(16.67%);观察组护理有效率较对照组高(χ2=4.019,P=0.045)。

2.2 护理前后情绪状态 护理前观察组SAS、SDS评分分别为(56.96±4.28)分、(58.01±6.27)分,与对照组的(55.78±5.27)分、(57.43±5.17)分相近(t=1.204、0.494,P=0.232、0.622)。护理后观察组SAS、SDS评分分别为(47.55±4.29)分、(48.34±5.03)分,均较对照组的(50.14±5.22)分、(51.29±4.87)分低(t=2.656、2.919,P=0.009、0.004)。

2.3 不同时间疼痛感受 术前1 d观察组VAS评分为(4.59±1.01)分,与对照组的(4.36±0.77)分相近(t=1.255,P=0.213);术后1、3 d观察组VAS评分分别为(2.64±0.26)分、(2.00±0.35)分,均较对照组的(3.05±0.76)分、(2.28±0.64)分低(t=3.536、2.659,P=0.001、0.009)。

2.4 并发症发生率 观察组并发症发生率为14.58%,较对照组的2.08%低(P<0.05)。见表1。

表1 两组并发症发生率比较[n(%)]

3 讨 论

椎间孔镜下髓核摘除术为腰椎间盘突出症的重要治疗方案,可减少患者术后创伤,降低术后并发症发生率,患者术后康复能力理想[8]。但受围手术期疼痛、患者情绪状态、康复内容掌握能力等因素的影响,导致生命体征不稳定,进而影响手术治疗的精准性,增加术后并发症的发生风险,因此需加强护理干预[9]。

专病一体化护理是以疾病为中心实施的专科护理方案,与常规护理相比,更具专一性、科学性,可满足患者疾病护理中的康复需求,积极改善预后[10]。本研究结果发现,观察组护理有效率较对照组高。考虑原因为,在对观察组实施专病一体化护理中,围手术期均实施以疾病快速康复为目的的护理办法,包括术前系统化宣教、个性化心理疏导、训练指导,可使患者术前保持生理状态及心理状态稳定,降低患者术中生理应激反应,保证患者手术治疗精准性[11];术中体位管理可降低患者术中压迫性损伤,进而降低患者术后疼痛感受;术后疼痛管理、切口检查、康复护理,可降低患者术后疼痛相关应激情绪,提升其康复训练质量,进而促进其腰椎功能恢复,提升护理有效率[12]。

本研究结果显示,护理前两组SAS、SDS评分相近,护理后观察组SAS、SDS评分较对照组低,且术后1、3 d观察组VAS评分较对照组低。考虑原因为,腰椎间盘突出症患者围手术期负性情绪与其临床症状、手术治疗恐惧感、术后功能恢复情况等因素相关,随着患者腰椎功能的改善,可减少下肢运动障碍等引发的应激情绪;腰椎间盘突出症患者术前疼痛感受与其神经根压迫症状引发的疼痛感受有关,在对观察组患者术前管理中,通过系统化宣教、个性化心理疏导,可提升患者的手术治疗效果及康复预后,针对性改善其负性情绪,可保持患者术前血流动力学的稳定性,降低其症状敏感性;术后加强疼痛管理,可提升患者生理性疼痛管理质量,并在术后2 d开展康复护理,通过改善患者病灶周围血运,提升病灶周围肌群的支持能力,以进一步缓解患者的腰椎疼痛感受,降低患者术后1、3 d的VAS评分,并减少患者疼痛相关应激情绪;此外,院外持续性康复护理、腰部保护指导,可持续性改善患者的腰椎功能,并形成良性循环,对降低患者护理后SAS、SDS评分具积极的意义[13]。

本研究结果显示,观察组并发症发生率较对照组低。考虑原因为,在对患者应用椎间孔镜下髓核摘除术治疗期间,因手术创伤小,对切口周围血运及免疫能力影响较小,因此无论何种术式,其术后切口感染发生率均可控制在理想范围内;脑脊液漏、神经根痛觉敏感,均与手术治疗精准性、术后继发性腰椎功能损伤等因素相关;观察组患者通过强化术前健康教育及心理疏导,可降低患者治疗相关应激情绪,提升其术中体位配合质量,并保证患者术中血流动力学的稳定,保证手术的精准性;术后护理强调疼痛管理、切口管理、康复护理等干预,可通过减少患者疼痛刺激、提升康复护理依从性,保持患者腰椎功能稳定,进而可进一步降低患者并发症发生率[14]。

综上,对椎间孔镜下髓核摘除术患者施专病一体化护理,可提升护理效果,改善患者情绪状态,缓解其术后疼痛感受,降低并发症发生率。