探索设计中的“原动力”

——《动力学设计思维与方法》评述

赵 超

(清华大学美术学院,北京 100084)

设计学不仅是一个开放的系统,还能与诸多学科知识相互交叉并产生影响。设计是种旨在为人类实现某种特定目的的创造性活动,它首先需要通过计划性思维来理解和熟悉相关的条件或约束,并通过有意识的行为使设计结果满足这些条件及约束。“设计”与“动力”两者从表面上看几乎不存在交集,但在研究不断深化的契机下,物理学、力学、交通工程、心理学、社会学等“多源”的跨学科动态因素会对创造物的形态和结果产生极大影响。在设计思维源头、初始条件或规划过程的动态系统中,不论是自然科学中的物理动力,还是生理、心理、社会、情感等动力来源,它们之中的任何变化都会引发整个系统持续且巨大的连锁反应。要特别说明的是,唐艺教授《动力学设计思维与方法》一书中“原动力”中的“原”与“动力来源”中的“源”具有相同的含义,有“本原、来源、根源”之意。

因此,从设计“原动力”的角度对设计方式与方法进行探索,成为《动力学设计思维与方法》的研究目标。中国的设计应用研究已经有了很大的进步,而理论研究却远落后于实践研究,尤其需要持续推进在设计思维及方法层面的研究。本书尝试在较为缺失的理论研究入手,一定程度上构建和推进了设计“原动力”的系统性研究。中国现阶段已在物联网、人工智能、信息技术等各方面取得重大突出成就,技术介入设计已经成为不可抵挡的洪流,但随着技术与设计的不断融合发展,文化层面逐渐趋于弱势地位。文化要素的缺失无法满足受众的内在精神需求,也无法彰显我国设计特色。唐艺教授的《动力学设计思维与方法》[1]一书,不仅以宽阔的视野梳理了中西方的“动力”相关理论,基于跨学科的思想和方法,对多源设计动力进行了交叉研究。还深入思考了包含人类生理、心理、社会和行为动态等在内的动力源对设计的影响,并在创造学、问题学和方法论方面创新性地探索了设计的 “原动力”。归纳出设计“原动力”的实现原则与方法,最终通过设计实践应用加以论证。该书不仅倡导技术要素与文化要素的兼容,还推动建立了“设计动力学”理论,为探索设计的基本理论及方法提供了思路,实现了从理论到实践的贯通性研究,对推进设计“原动力”研究具有重要意义。

1 方法创新:对设计“原动力”进行多学科交叉融合研究

人类对社会、历史和自然界的产生、发展及演变的科学认知和理解,与动力学是分不开的,动力学已经成为人们认识、理解事物的一门专门学科。唐艺教授的多源设计“原动力”的交叉融合研究,将跨学科的“动力”概念及方法引入设计过程。该论著基于包含哲学、艺术学和社会心理学等在内的跨学科动力概念,构建了以辩证动力、价值动力和视觉动力为主的设计“原动力”框架。首先,作者在绪论中提到,该理论不仅与非线性动力学与混沌运动密切相关,还来源于空气动力学和结构动力,与综合了控制论、信息论、系统理论、伺服机械学、决策理论及电脑模拟所发展而来的系统动力学密切相关。其次,在第一章“中、西方关于‘动力’理论的相关研究”和第二章“设计‘原动力’理论研究”中,作者主要借助过程动力学理论,针对“历史文明、自然生态、经济运行和社会发展”四个系统的原动力问题开展对西方的研究;对于中方而言,则从佛道教、中医学原理、风水学以及传统书画意向四个角度对中式动力观念进行探讨。并从多学科视野入手,探索设计中最初始的驱动力量(即设计“原动力”),其中包括哲学、社会心理学、艺术学三个视域。在第三章“设计原动力的路径方法研究”中,作者通过分析哲学、分析心理学、高科技运用、数据资源整合等方法与设计元素结合,进行综合分析。第四章“设计原动力的应用研究”更是对多学科交叉融合研究进行了深入。就像书中提到的,柳冠中先生的事理学受到了哲学和数学等学科启发[2]。可见,以哲学、社会学、心理学、经济学、物理学、数学等多学科交叉视角进行研究,能更加完善设计体系。作者在该章中通过研究设计“原动力”在实践中的应用,体现出设计在多学科的推动下呈现的新态势。

2 理论价值:推动了设计“原动力”的理论与方法构建

该论著以系统化的研究逻辑,以对中西方“动力”理论的梳理及对比分析为基础,理清了设计“原动力”的概念,分析出设计“原动力”的作用过程和作用机理,进而提炼出设计“原动力”的路径方法。

首先,作者对“动”与“力”的来源进行了梳理,并界定了“动力”为造成运动变化的各种因素。作者提出,动力不仅存在于自然物质世界中(如体力),也是一种文化现象。可见,人不仅是自然的一部分,而且是社会和文化的主体。 人的本质是自觉的、自由的,自觉体现在人的努力上,往往存在着超越自然力量的多元意志。作者将“原”界定为最初、本原之意。“原动力”旨在探究动力的本原,在设计中原动力即指解决最初的问题。设计“原动力”的定义,即设计中最初始的驱动力量,它是多元的,并迫使设计改变现有方向,催生设计创新。设计的“原动力”包含着其作用过程和机理,不仅涵盖了自然科学的力学原理,还与人文学科的心理力学等各种概念密切相关。它是生活与文化双重力量的综合体现。也就是说,这种动力不仅来源于创造主体的内在生命,也与设计者身处的文化环境及文化传统密不可分[1]。

紧接着,唐艺教授分别从基于哲学的辩证动力、基于社会心理学的价值动力和基于艺术学的视觉动力三个层面针对设计原动力展开了体系化理论研究。首先,作者从哲学角度对知觉动力与直觉动力展开探讨,认识到理性与感性的辩证动力并存于我们的设计过程中;其次,从社会学、心理学角度分析价值动力对生理和心理带来的驱动,认为影响我们设计创造的内部与外部动力主要来源于自我及社会的认可;最后,从对艺术学视域下的视觉动力带给我们的视觉感知与审美体验切入,让我们了解到形态的重要性,即设计创新的巨大推动力[1]。

作者在构建出设计“原动力”理论的基础上,研究了其路径方法。该论著启发于跨学科动力理论和创新设计思维,深入讨论了多领域原动力(如自然、人类生理和心理、社会及行为等)对设计多样化和动态性演变的影响,推动了多源一体化设计的发展,深化了设计创新中设计“原动力”的应用。研究认为,设计“驱动力”驱动力主要来自三个层面:自然、人性和社会,并且是以社会群体有一定的认知度、技术发展的成熟度以及主体在文化精神层面对生活品质有一定的渴望度为前提保障来得以实现的。论著接着总结了实现设计“原动力”的三点方法:从宏观角度,通过创造新的审美形象和新的创意元素(如新场景、新技术、新链接、新物种等) 作为实现新设定目标的基准,涉及观念转变、动因理论、供给侧改革等多方面因素;基于新元素的组合后,中观上将资源重新整合,协同各个方面的资源条件以达到启动创新设计这一目的,加强客体的重组与链接以及主体的实验与建构[1];在微观层面采用了新的途径,以情感、美学、性能、人机工程学、质量、影响力和核心技术作为设计目标的导向,认识到上述每个价值属性对设计的重要性。

3 实践意义:建立了设计“原动力”实践研究的范式

在《动力学设计思维与方法》一书中,唐艺教授的研究不仅具有理论建构价值,也在实践意义上对设计“原动力”提出了实践应用,实现了从理论到实践的贯通性研究。本书经过广泛而细致的理论研究,将信息、体验、服务等动力系统“再造”的详细案例研究与“解决问题”和“质量提升”两大原动力思维方式相结合。

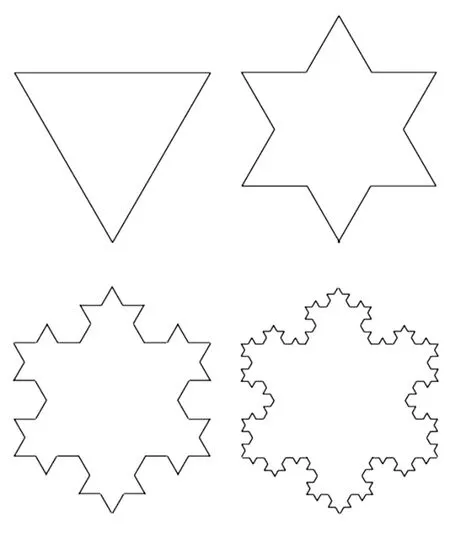

首先,在基于“解决问题”的设计原动力研究部分,作者讨论了一些动力学在专业领域中在解决“人类本能性问题”、“生活原发性问题”和“系统服务性问题”的应用。在“人类本能性问题”引发的设计原动力部分,作者从混沌交流与视觉享受入手,提到著名设计学专家尹定邦先生[3]是最初将混沌原理与设计思维联系在一起的,他将混沌理论与符号学理论、结构主义、解构方法、绿色设计和信息技术等理论一并视为设计学的思想渊源[1],并将混沌原理视为设计领域发展到后现代理论的一部分。正是这种混沌原理支撑着设计师们最佳创意过程,带来源源不断的创造性思维。书中形象地引用海里格·冯·科赫的“科赫雪花”(图1)和伯努瓦·芒德布罗的“芒德布罗集”来例证,证明了混乱下存在着秩序。形式效用是作用于视知觉[4]的,创意设计是对立意和表现形式的统筹考虑[1]。概念发展过程的动态对比,意味着概念视觉化的实践历程。[1]作者在文中列举了线、面、体、明暗、质感和色彩等构成造型的视觉元素(图2),并认为设计者正是凭借自己独特的思维将这些元素进行重组、操控,从而构成不同的视觉符号组合,以引起不同的构想。紧接着,作者从媒体沟通与精神愉悦切入,认为新媒体互动性为虚拟创新开阔了视野,形成了“意念”的动力[1]。新媒体技术的不断发展,使互动的实现有了技术支持。文中通过动漫产品产业链的创新发展进行例证,一些受欢迎的聊天软件如日本的Line和韩国的Kakao(图3)就尝试通过“虚拟道具”和“表情符号”进行商业创新发展盈利。从传统媒体向新媒体的过渡,将为设计各方各面开阔视野,形成互利共赢、相互促进的新局面。在“生活原发性问题”引发的设计动力部分,作者从产品属性、环境架构与平衡两个方面展开。现阶段,我国的产品设计面临着同质化、缺乏创新等等问题。要解决这些问题就必须重回产品设计的动力源头——使用方式上,将“使用性能”作为原动力,开拓一个转型升级的新模式。接着,文中从“重复、平衡、强调、比例、节奏、简约”等建构原则出发进行详细阐述。如在重复的部分,引用了纽约古根海姆博物馆(图4)线型螺旋重复的中庭进行说明,点明其中暗含的秩序感;在“系统服务性问题”引发的设计动力部分,作者抓住“人本与数据、产品与服务”几个关键词,指出在互联网背景下芯片、模块、平台、信息等领域的整合都是激发设计的原动力[1]。随着服务水平的提升和产品的更迭、升级,智慧城市、智慧社区、智能家居的飞速发展,用户也可以通过交互获取反馈。

图1 科赫雪花

图2 视觉创意过程

图3 软件Kakao

图4 纽约古根海姆博物馆

其次,在基于“品质提升”的设计原动力研究部分,作者指出情感愉悦体验、新科技新材料以及创新生活方式引发的设计动力将不断改变现状,推动设计朝向未来发展,为设计“原动力”提供了应用与实践范本。在由“情感愉悦体验”引发的设计动力部分,文中提出,首先需要识别情感,然后通过一些条件激发情感,一套完整的体系通常来源于创造者的情感生活;在由“新科技新材料”引发的设计动力部分,详实地阐述了智能交通、智能机器人发展引发的设计“原动力”和未来发展趋势;在由“创新生活方式”引发的设计动力部分介绍了传感系统和穿戴设备。最初人类依靠感觉器官获取外界信息,如今人们已经试图将传感器纳入交通、医疗、机器、家居等生活设备中,这极大地扩大了设计原发动力来源。智能穿戴设备体现出未来产品的进化方向是人机合一的,这种设备的初衷即满足人的各种需求,提供专属的个性化服务体验。

4 结语

伴随着物联网、人工智能、信息技术、量子应用、纳米科技等领域的不断突破,技术介入艺术和设计已经成为不可抵挡的洪流。但将重心放置于技术领域会放大物与物之间的关系,而轻视文化视角下人与物之间的关系,设计动力将推动我们转向探索人的实用需求,努力创造一种真正诠释产品内在含义的体验。该书以已有的理论资源和实践案例为基础,紧紧抓住“原动力”这一概念,以设计动力学的前端为切口,是构建具有开创性研究价值的设计“原动力”理论体系的一次宝贵尝试和努力,同时为彰显我国设计特色、构建中国设计的新明天提供了有力的支持。

唐艺教授的《动力学设计思维与方法》一书基于设计动力学已有的理论基础和实例,对“驱动力”的概念进行了清晰的描述,并将设计动力学的前端视为一个代表构建一个系统。 这是开发具有开创性研究价值的理论“驱动力”体系的宝贵尝试和努力。

该论著具有较大的学术价值。它用开放性方式把设计触角伸向各个学科,将理学、哲学、社会学、艺术学中的动力源作为切入点,尝试厘清设计中“原动力”之间的相互关系;通过对问题学和创造学视域下思维方式的研究,围绕人性最初的欲望驱动去思考未来设计,提出原动力的实现原则——既符合西方价值观,又符合中国传统文化“天人合一”思维方式中顺应自然、合乎人性、尊重社会的原则。在原动力实现方法上侧重设计“原动力”中的客观物质元素、主观审美理念,以及与科学、技术的整合方法,为设计领域的基础理论及研究方法带来一定的灵感和思路。设计教育中的创新能力培养不仅体现在具体的审美能力和实践能力上,还要面对特定的群体,置于特定的社会环境,将思维方式上升到文化传承层面,从而获取灵感,汲取艺术养分。通过对中国设计“原动力”的研究,尝试为设计教育的创新思维方式与路径带来些许启发,加速推动我国设计教育的发展、有效的指导设计实践。

——广东省特级教师·江伟英