环境侵权惩罚性赔偿的类型化裁量

——基于法经济学的博弈激励

王璨璨

(中南财经政法大学法学院,武汉 430073)

一、引论:问题与方法

立足于对资源环境的保护,《中华人民共和国民法典》(简称《民法典》) 在确认了绿色立法原则的同时,于第1232 条确立了环境污染生态破坏侵权案件中惩罚性赔偿的请求权基础, 并从主观与客观方面限定了适用要件——主观上要求侵权人存在故意,行为上须违反法律规定, 客观结果上要求造成严重后果, 同时将惩罚性赔偿的请求权排他性地赋予了被侵权人①《民法典》第1232 条规定,侵权人违反法律规定故意污染环境、破坏生态造成严重后果的,被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。。《民法典》将惩罚性赔偿纳入环境侵权领域是对生态环境损害赔偿制度和惩罚性赔偿制度的双重发展,是以法治助力绿色发展方式的重要举措。然而,由于法典规定具有原则性与抽象性,加之目前尚缺配套的司法解释, 在生态环境侵权民事诉讼与惩罚性赔偿制度的具体衔接上会存在诸多疑问:如何量化惩罚性赔偿金的数额,如何将“严重后果”的判断标准具体化,“严重后果”是仅就被侵权人的损害而言还是将第三方损害也纳入考量,惩罚性赔偿金如何分配……这些亟待回应的问题的根源是惩罚性赔偿的裁量因素和路径如何进一步具体化的问题。只有明晰裁量路径,才能促进法律统一适用、维护司法权威,同时也有助于经济和社会的绿色和谐发展。

《民法典》是“通过设立惩罚性赔偿的规则实现了由赔偿向预防的转化,并通过对制止与防止损害发生或扩大的费用的赔偿和预防性责任,强化其预防作用”[1]。 针对这一作用,当前传统法学领域关于惩罚性赔偿预防作用发挥机制的研究,绝大多数是着眼于对侵权人或者潜在侵权人单方面的威慑和预防。 经济学和博弈论为法律制度和司法裁判注入了独到的视角, 尤其在侵权责任领域的要件具体化和赔偿精确化方面起到了难以替代的作用。 法经济学家斯蒂文·沙维尔曾通过将事故分为单方责任和双方责任两种类型来具体研究意外事故中的责任与威慑,并进一步探索法律制度对当事人双方注意水平和行为水平的激励[2]。 罗伯特·考特和托马斯·尤伦在阐释侵权责任的经济理论时,也将对施害人和受害人的双边预防①双边预防(bilateral precaution),又称为联合预防(joint precaution),指受害人和施害人都可采取预防,而且有效的结果也需要双方皆采取预防。 见文后参考文献[3]。激励作为侵权责任制度效率判断的重要依据[3]。 因此,笔者认为在环境侵权中,虽然法律责任归于侵权人单方, 但侵权赔偿制度的激励作用应该是双向度的, 研究惩罚性赔偿的适用要件时应当将其对被侵权人的行为激励也纳入分析。在此理论基础上,根据环境污染、生态破坏事故可预防主体的不同,将环境侵权案件分为两类进行分析: 一类是当侵权行为的损害仅侵权人能够采取措施避免, 而被侵权人完全被动的情况。例如当核电站引发核污染时,被侵权人无论如何都无力预防和抵抗损害发生, 此时惩罚性赔偿可能激励最优预防的对象仅侵权人一方。 另一类环境侵权则是被侵权人也可采取预防措施避免损害发生的情况。 例如某些基于相邻关系而导致对方在环境权益上受到损害的案件,此时效率最优、社会成本最低的途径可能不是填平、威慑和惩罚,而是鼓励双方展开议价、谈判与合作,甚至激励被侵权人在一定程度上主动进行预防,这种类型的案件适用惩罚性赔偿还需要考虑对被侵权人预防水平和交易合作的激励作用。

环境侵权案件除了可区分为单方预防和双方预防两种类型之外, 在损害结果上也可分为私益损害和公益损害两种。就程序法而言,环境侵权案件在民事司法中存在公益诉讼和私益诉讼两种形态, 二者主要是依据侵害利益、 诉讼范围和诉讼主体的不同而选择的诉讼策略。但由于环境因素的流动性、扩散性和环境损害的潜伏性和持续性, 同一起环境案件在公益和私益上体现了一定的交织与融合, 某些环境私益诉讼中被起诉的侵权行为实际上亦有损于公益, 环境公益诉讼中的涉诉侵权行为也难以剥离对公民私益造成的损害,并且当前对于环境公益诉讼能否适用惩罚性赔偿仍未有定论。出于研究对象的针对性和科学性的考量,本文拟在诉讼形态上主要以私益诉讼为讨论对象, 仅在实体意义上作出公益损害和私益损害的区分展开分析。

二、法经济学语境下环境侵权惩罚性赔偿的激励与预防

(一)最优预防与有效激励:惩罚性赔偿的合理依托

惩罚性赔偿可以溯源至贝卡里亚关于惩罚对人的威慑作用的研究,以及在这一基础上产生的威慑理论[4-5]。 20 世纪70 年代以来,法经济学关于惩罚性赔偿的研究日渐成熟,研究对象涵盖了惩罚性赔偿的合理性依据、适用情况、金额水平及分配。

首先,威慑不足与履行差错是目前最具代表性的两种解释惩罚性赔偿制度合理性的研究成果:Polinsky 和Shave 认为当致害人有显著的逃避责任的可能性而威慑不足时,应当强制实施惩罚性赔偿[6]。斯蒂文·沙维尔提出惩罚性赔偿合理适用的情况包括:逃避诉讼;施害者从致害行为中获得没有计算在社会福利之内的非法效用; 鼓励市场交易;在当事人实施侵害之前存在与潜在受害者进行沟通的情形,适用惩罚性赔偿来威慑潜在施害者并引导其与潜在受害者交易及惩罚具有恶劣本质的侵权行为,如故意侵权[2]。 罗伯特·D·考特和托马斯·S·尤伦提出惩罚性赔偿之所以合理是由于履行差错的存在,并通过公式论证出惩罚性赔偿金可以弥补履行差错。履行差错是指已经得到赔偿的受害者在全部受害者中的比例,如果胜诉的原告仅得到填平性损害赔偿金,那么追求利润最大化且预期责任又限于填平性损害赔偿金的施害者将会选择低水平的预防措施,但如果施加与履行差错的倒数相等的惩罚倍数就可以恢复有效的激励机制[3]。 大卫·D·弗里德曼则认为惩罚性损害赔偿用来表达的是公众的谴责而非对侵权行为人的道德判断,它针对一系列特定的可威慑的侵权行为,是设计用来威慑策略性侵权的[7]。

其次,关于惩罚性赔偿的适用门槛问题。 通常认为惩罚性损害赔偿只能作为一种非常措施,只有在严重的故意过错时才可适用,例如斯蒂文·沙维尔指出惩罚性赔偿的弊端在于大于损失额的损害赔偿导致降低风险的积极性过度, 行为水平会因此过低[2]。

再次, 关于惩罚性赔偿金额水平,Polinsky 和Shave 提出全部赔偿数额=造成的损害×责任概率的倒数,惩罚性赔偿数额则是全部赔偿数额减去补偿性赔偿的数额,同时将惩罚性赔偿降低到同类行为中公法罚金的水准以防止过度威慑[6]。 沙维尔则进一步指出,损害赔偿的理想水平是将惩罚性目标与威慑性目标二者折中的结果[2]。

关于惩罚性赔偿金的分配,则有分配给受害者和建立公共基金等不同的观点。

总而言之,惩罚性赔偿是通过对侵权人施以填平性赔偿之外的金额来增强威慑、惩罚和吓阻作用的制度, 它立足于威慑及对未来侵害行为的预防,通过强制侵害人付出超出实际损害数额的赔偿来为侵权行为制定一个较高的成本水平,弥补不完全赔偿带来的侵害人受益,威慑侵害人与其他潜在的社会主体今后不再出现此类侵权行为,从而将侵权行为水平控制在社会能容忍的限度内。

(二)预防、效率与相互性:环境侵权责任之评估要素

“赔偿和威慑被认为是侵权法的两个标准目的”[8]。 传统的法学理论认为赔偿限于补偿,并以补偿为最核心的目标确立了填平原则。法经济学以提高资源的高效率配置为目标,对侵权行为和侵权法做出了独特的解释,并形成了完整的体系。“法律制度的基本功能是改变激励因素。 ”[9]科斯认为,在交易成本为零的情况下, 无论权利的初始安排如何,资源配置的结果皆有效率[10]。 “交易成本是司法裁判中必须考虑的因素。 ”[11]自愿交易是社会所期望的正常流转方式,但侵权行为是一种有着高昂交易成本的,非自愿的交易方式,所以必须要将侵权行为的水平控制在社会需要或者能够容忍的最优水平上,使得侵害行为总体产生的收益高于社会付出的总成本。侵权法就是试图通过衡量这种成本与收益以引导侵害行为处于最优水平的一种制度安排。“侵权法的经济本质即是通过责任的运用, 将那些由于高交易成本造成的外部性内部化。”[3]在这一理论基础上,法经济学进一步指出由于保险的存在,补偿已经变为侵权法的次要目标, 核心目标变为对潜在侵权人进行威慑及引导当事人(包括侵权人与被侵权人)的事故预防行为达到社会最优水平。与传统法学相比, 法经济学对侵权责任的解读更着重于对未来的预防和激励,而不是对沉没成本的填平。在侵权责任预防作用的向度上, 法经济学不仅着眼于侵权人, 而是将多方行为激励纳入评估侵权责任制度是否具有效率的框架中。

环境侵权具有信息不完全、 负外部性①负外部性是指某种交易所产生的成本和利益落在第三方之上而并没有考虑到,并且这种影响是消极的有害的。 参见:保罗·诺萨缪尔森,威廉·诺德豪斯.微观经济学[M]. 17 版. 萧琛,译. 北京:人民邮电出版社,2004:129.和相互性的特点。 在纯粹的法学视角研究成果里,对于环境侵权特征阐释往往深入挖掘其当事人不平等的形态及侵害结果上的系统性、社会性、持续性和潜在性等特征,例如“生态环境损害既包括对环境要素的污染或破坏,更包括因污染或破坏某一或某些环境要素而造成的环境整体性能退化”[12],“环境风险具有明显的代际和区际特征”[13],“生态损害通常是一种远期的或者累计的损害”[14]。 法经济学则更着重于展现环境侵害的相互性特征。相互性意指同一种行为在带来成本的同时也产生了收益[10]。 我们要发展社会生产, 就必须在一定程度上容忍噪声、废气、垃圾和污水,因为这些污染产物是经济发展的产物之一。某些侵权行为甚至可能是一种发现最优资源利用途径[15]。 就整个社会而言,环境侵权行为必然存在,如果将消除所有的环境侵权作为立法的追求目标,就要面临社会生产难以为继。 例如在某地区设立垃圾焚烧发电厂,虽然这必然对生态环境造成影响,侵害附近居民的权益,但是这种侵权行为本身属于富有效率的经济建设行为。在这一层面上, 法经济学对环境侵权责任制度的启示在于:“我们在处理有妨害后果的行为时所面临的问题,并不简单的是限制那些有责任者。 ”[16]在处理环境侵权问题时, 尤其是当一些行为造成了环境损害,但是该行为所产生的利益又为社会所必需的时候,不应当盲目地拔高对侵权人的惩罚和威慑,而应当在该环境侵权行为的收益与其造成的他人及社会权益的减损之间进行权衡,完善社会对侵害行为的制度安排。

(三)预防失衡:“环境侵权严格责任×惩罚性赔偿”模式之隐忧

将惩罚性赔偿制度引入环境侵权领域, 一般认为有三个方面的意义:“一是全面救济生态环境侵权的受害人, 二是重点制裁生态环境损害中的恶意侵权人,三是吓阻他人实施生态环境侵权行为。 ”[17]然而,我国环境侵权领域适用惩罚性赔偿,除了要考虑环境侵权行为相互性之外, 还要考虑惩罚性赔偿的威慑效用被严格责任扩大化的问题, 最终致施害方预防过度、受害方预防与合作意愿过低。在是否应将惩罚性赔偿引入我国环境侵权领域一事未有定论的时候, 曾有法经济学学者以“法律经济学的文献表明, 在同质赔偿情况下实行无过错责任原则将使被告有充分的动力采取有效率的预防措施”[18]为论据否定我国环境侵权领域适用惩罚性赔偿的合理性和必要性。 虽然现在《民法典》已经对此做出了相反的选择,但惩罚性赔偿和无过错责任两剂“猛药”并用带来的过度威慑仍然是这一领域不可回避的问题。

从侵权人和潜在侵权人的角度而言,虽然我国为惩罚性赔偿限定了主观过错的要件,但“严格责任×惩罚性赔偿”的模式仍然存在因预防过度而失去效率的风险。 《最高人民法院关于审理环境侵权责任纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1 条规定:“因污染环境造成损害, 不论污染者有无过错,污染者应当承担侵权责任。”《民法典》第1230 条规定:“因污染环境、破坏生态发生纠纷,行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任。 ”这说明我国生态环境纠纷在归责原则上采取无过错责任原则, 且在因果关系上举证责任倒置,这在侵权责任领域已经相当严厉,会放大赔偿制度的威慑。 环境侵权案件的侵权人往往为企业,企业是社会经济生产最重要的细胞,如果环境侵权责任对企业的威慑过度,可能会打击企业甚至是整个产业的生产积极性,环保成本过分压榨企业利润从而失去效率。 就被侵权人的角度而言,“严格责任×惩罚性赔偿” 的模式会降低其预防损害发生的意愿。虽然对于这一模式的后果也存在不同的声音, 例如有学者认为环境侵权领域应该成为“惩罚性赔偿不应适用于严格责任案件”这一论点的例外,认为这一观点并未考虑到环境污染行为给生态环境、 自然资源、 人类健康及财政负担等方面带来的无法弥补的巨大损失[19]。 有学者指出,即使在没有惩罚性赔偿的情况下, 企业的产出水平也必须在特殊条件下才能达到最优, 产出水平非最优并不是惩罚性赔偿的副作用[20]。 但这些观点都只能论证生态环境纠纷案件引入惩罚性赔偿制度的合理性, 无法完全否认惩罚性赔偿适用泛化对被侵权人预防意愿带来的消极影响。某些情形下,利用环境资源最具效率的方案是由潜在被侵权人主动或是在和侵权人议价后采取预防措施来阻止损害发生。 这种情形下惩罚性赔偿的存在反而提高了交易成本。 严格责任带给被侵权人的底气, 如果在事故发生后进一步加上惩罚性赔偿的完美条件, 会进一步使其认为如果支付成本来预防或降低损害不会得到任何益处, 反而是在放任损害发生的情形下会得到超额的收益。“在完美赔偿条件下的严格责任原则不会给受害人以任何激励去采取预防措施”[3]的观点曾被法经济学学者充分论证:

设定受害人承担预防成本wvxv,承担预期伤害成本p(xv)A,事故发生时受到损害D,那么,在完全赔偿和严格责任的条件下,受害人预期承担的总的净成本等于预防成本:

受害人出于最小化其承担的成本的考量,会选择最小化wvxv,由于xv≤0,当xv=0,即预防为0 时,受害人得以最小化其成本[3]。

由此可见, 在我国当前的环境侵权责任语境中,如果无序化适用惩罚性赔偿,可能会导致侵害人和被侵害人的预防水平失衡,使得社会成本浪费和制度效率丧失。 “当生态环境保护和经济发展利益之间失去平衡,也有碍于社会的可持续发展。 ”[21]因此,有必要将对侵权人和被侵权人的最优预防水平的激励纳入环境侵权适用惩罚性赔偿的裁量因素中,具体论证不同类型的案件中施加惩罚性赔偿的判断和路径。

三、单边预防模式下环境侵权惩罚性赔偿的裁量因素

单边预防模式实践中部分环境侵权案件表现为侵权人一方掌握完全主动权,被侵权人难以预知从而预防损害,例如前文提到的核污染等情形。 在单边预防的情形下,惩罚性赔偿的适用应当主要着眼于防止侵权人从侵权中受益并选择 “策略性侵权”[22]。 因为在环境侵权案件中, 侵权人往往为企业,风险中立的理性经济人在追求自身经济利益最大化的同时不断进行着“成本—收益”分析。环保成本一般被企业视为外部成本, 企业为减少生产成本、取得最大化的利润,竭力把这一成本降到最低限度。所以环境侵权行为有可能是企业形态的侵权人经过理性判断而最终选择的。如果最后判决的赔偿数额不足以覆盖其侵权行为带来的收益,就难以激励侵权人在未来的生产活动中选择不侵权的环境友好的行为方式。 这种情形下,惩罚性赔偿的作用机制在于“使行为人考量成本效益,通过增加违法成本的方式对其行为进行遏制”[23], 同时也将潜在的外部成本内部化。 例如,某造纸厂在明知其排放未经处理的污水违反国家环境质量标准和污染物排放标准的情况下依旧进行生产排污,违法排污给造纸厂节约了成本,带来收益三千万,但排污造成了下游渔业损失,损失额为两千万元,遭受损失的渔业经营者共同起诉造纸厂。 由于水污染的扩散性及生态环境的普遍联系,除了下游渔业的损失,一定存在潜在的外部成本Q1(Q1>0),但当前无法查明也无法主动追加其他潜在的受害人,此时,如果法院仅判令造纸厂赔偿原告两千万的损失, 不仅无法将排污行为产生的外部成本全部内部化, 也使造纸厂在侵权行为中受罚后仍然能获得一千万元的收益,从而激励造纸厂及潜在的侵权人在理性利益衡量后选择进行侵权行为。从比较法来说,英国法中惩罚性赔偿适用的要件之一即为“由被告所设计的行为,这种行为使得其可以获得超出赔偿给原告的利益”[24]。可见,在惩罚性赔偿根源的英美法系土壤里,避免策略性侵权也是其制度初衷。

立足于激励最优预防,在单边预防型环境侵权中适用惩罚性赔偿,除了防止侵权人策略性侵权之外,还应当在某些主观上存在重大过失的环境侵权案件上有所作为。虽然当前理论学说倾向于将惩罚性赔偿限于真正的故意侵权案件中,《民法典》也将环境侵权适用惩罚性赔偿的主观要件限于故意的情形。 但在环境侵权领域,尤其是在某些从事危险作业的企业行为中,重大过失表明行为人欠缺所应有的最起码的注意,其漠视或疏忽已越过社会所能容忍的底线,在主观状态上的可非难程度与故意已非常接近。 例如2018 年发生的东港石化公司裂解碳九事件,虽然涉事企业对于化学品泄漏导致的环境污染不存在故意,但其明知危险化学品泄漏会造成难以估量的损失,且接运化学品本就是一个比较容易发生意外的环节,但其仍吝于投入监督、管理和注意成本来预防环境事故的发生①该事件为一起安全生产责任事故引发的环境污染事件。靠泊福建泉州某码头的一艘石化产品运输船在装船作业过程中发生工业用裂解碳九化学品的泄漏。 大量化学品漏入近海,造成海水水体和海岸受污、附近海域水产品养殖业受损、接触碳九泄漏的群众身体损害以及影响区域空气等多重严重损害。 泉州市政府新闻办:《泉州市政府新闻办通报福建东港石油化工实业有限公司码头化学品泄漏事件及处置情况》,http://www.quanzhou.gov.cn/zfb/xxgk/zfxxgkzl/qzdt/qzyw/201811/t20181109_788068.htm。。 这种重大过失的可谴责性不亚于故意。“重大过失等同于故意”也一直是罗马法以来被广为采纳的原则。在环境侵权适用惩罚性赔偿的相关研究中, 亦有学者提出“为警醒他人履行谨慎注意义务, 避免极端漠视生态环境损害的行为发生,应将因重大过失作为环境侵权惩罚性赔偿的主观要件之一”[25]。 英美法系规定,“在实行严格责任的产品责任、有毒物侵权等领域,有故意或重大过失或漠视他人权利者,可科以惩罚性赔偿责任”[26]。 在惩罚性赔偿制度发展得比较完善的美国②美国《惩罚性赔偿示范法案(草案)》将惩罚性赔偿定义为“给与请求者的仅仅用于惩罚和威慑的金钱”。 美国《侵权行为法》第908 条规定:惩罚性赔偿为损害赔偿及名义之上赔偿以外之赔偿;系为惩罚极端无理行为之人而作之赔偿,且亦为阻遏该人及其他人于未来从事类似之行为而作之赔偿。惩罚性赔偿得因被告之恶性动机、鲁莽弃置他人权利于无顾之极端无理行为而给予。于评估惩罚性赔偿之金额,事实之审理者得适当考虑被告行为之性质、被告行为所致或意图致原告所受伤害之本质及程度、被告之财富。参见:王利明.美国惩罚性赔偿制度研究[J].比较法研究,2003(5):1-15;美国法学会.美国法律整编:侵权行为法[M].刘兴善,译.台北:台北司法周刊杂志社,1986:755。,有23 个州的法律以“被告主观上至少有意漠视、鲁莽轻率,比重大过失更具有可非难性”为适用惩罚性赔偿的主观要件,有8 个州的法律要求“被告至少存在重大过失”[27-28]。 重大过失的界定需要考虑侵权人投入的预防成本,利用汉德公式③汉德公式起源于“美利坚合众国诉卡洛尔拖船公司”一案。 汉德法官在该判决中提出了预防成本的概念,形成了以侵权行为的预防成本B 与造成损害的概率P,损失金额L 的乘积之比来认定行为人是否应承担侵权过失责任的公式。该公式着眼于注意程度和注意义务来寻求更有效率的事故解决手段。,通过衡量发生损失的概率P 和金额L,当且仅当预防成本B<P×L 时加害人才构成过失[29]。 当P×L 很高的时候,行为人依旧采取过分低的预防成本B, 使得预防成本B 和预期损失P×L 之间的差距过分巨大时, 就可以认为侵权人存在重大过失。在因重大过失而造成环境侵权的情况下,惩罚性赔偿的主要目的在于威慑当事人提高谨慎程度,付出一定的预防成本来避免损害的发生。 另外,在因重大过失而导致严重社会公害的环境事故里,侵权人还造成了巨大的社会管理成本,包括环境事件发生后当事人直接付出的成本和社会其他主体因此付出的成本,如当事人的协商成本、环境监管机构的行政管理成本、检测评估成本、法院或仲裁等机构的运作成本等,对侵权人施加惩罚性赔偿的目的除填补性赔偿所覆盖的被侵权人损失外,也使这些额外的成本充分内部化为侵权人自身成本。

在单边预防型环境侵权中,侵权行为造成了除原告损失之外的严重公害也是判令侵权人赔偿惩罚性赔偿金的要件之一。假设在某一环境侵权案件中,法院已经查明侵权人的侵权行为没有造成除原告损失之外的第三方损害或社会损害,侵权行为给侵权人带来的收益为B,给被侵权人带来的损失为B1,此时由于不存在外部影响,无论法院判令被告赔付多少金额,社会总效用都是B-B1。 当B>B1时,如果仅要求侵权人付出填平性赔偿B1, 侵权人将依旧获得B-B1的额外收益, 存在继续选择策略性侵权的可能性。 但在这种情形下,由于B>B1,那么社会总效用B-B1>0, 其侵权行为实际上是一个正效用的行为,其总体产生的收益高于社会付出的总成本,若对其施以惩罚性赔偿反而阻碍了环境资源要素的优化分配。 因此,在单方预防型环境侵权私益诉讼中,如果侵权行为不存在当事人损害以外的其他外部影响,填平性赔偿足以将侵权人造成的所有社会成本全部内部化,不需要额外施加惩罚性损害赔偿。

除了以上因素以外,在单方预防型环境侵权中适用惩罚性赔偿还需要综合分析案件情况,例如严格把控法条中明确的违法性要件, 这是由惩罚性赔偿的性质决定的, 惩罚性赔偿意在惩罚行为本身的违法性[30]。 还需要关注具体案件中被告的经济状况、被告已经承担的相关法律责任等因素,尤其需要关注侵权人是否已经受到了刑事或行政方面的制裁,遵循过罚相当原则[31-32]。

四、双边预防模式下环境侵权惩罚性赔偿的具体裁量

双边预防模式指环境侵权的被侵权人可以通过采取预防措施阻止损害发生, 或者可以通过与侵权人谈判与交易避免损害。 在这种情况下,应当更为谨慎地适用惩罚性赔偿, 避免冲击被侵权人议价和合作的意愿。 具言之,在双边预防型环境侵权中, 效率最优的方案可能是由被侵权人主动采取预防措施阻止损害发生, 或者事先与侵权人谈判与合作达成环境权益和预防成本的分配方案。在这种类型的环境侵权案件中, 如果盲目地适用惩罚性赔偿, 过于完美的赔偿会降低被侵权方的合作意愿和预防水平, 在社会层面上阻碍整体经济效益的实现。 我国承认和扩大惩罚性赔偿的适用具有很强的实用主义色彩, 意味着法律贯彻污染者负担原则而不是国家和社会承担原则。 依据污染者、受害者行为的成本与收益,以社会成本最小化为目标, 运用基于效率的分析框架对惩罚性赔偿的适用要件进行评估,契合于保护社会公共利益和个人利益的立法目标和制度机理,同时也彰显了司法裁判的内在逻辑。 以下将以案例分析的方式,根据财产侵权最优救济规则①财产侵权最优救济规则是在科斯定理与谈判理论的基础上发展起来的一套司法裁判理论,它最早由美国学者卡拉布雷西与梅拉米德提出,是行为经济学与法经济学发展的产物。 最优救济规则以市场交易成本的高低作为行为选择的前提,在实现恢复被害人应有权益的公正目标的同时,力图使纠纷各方的产权总效用(或联合利润)达到最大化。的目标,示例分析在双边预防型环境侵权案件中, 如何在不同损害类型和预防模式下确定对侵权人是否施加及如何施加惩罚性赔偿。

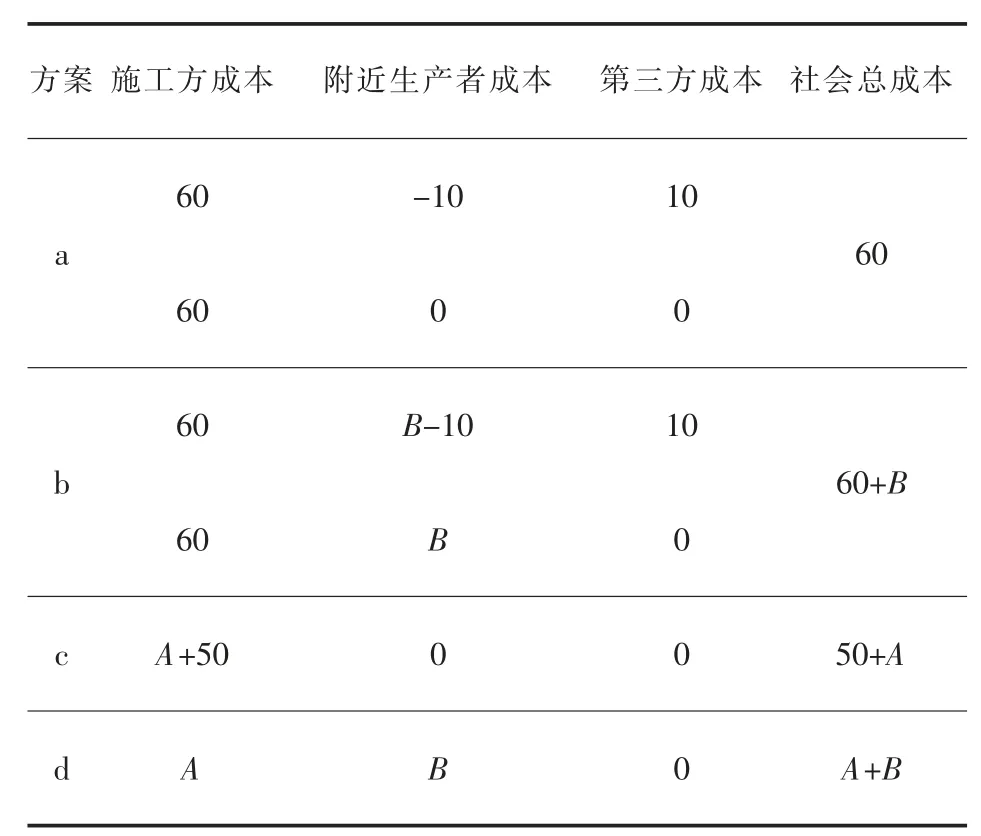

案例: 某施工方于甲地开展一项长期施工工程,施工产生的噪声超过了法定标准,噪声污染造成附近生产者利益减损,损失金额评估为50。 施工方能够采取降噪措施或优化施工设备避免造成噪声污染,同时附近生产者也可以通过增加隔音设备等方式避免噪声带来损害,且双方存在沟通交流的渠道和可能。设定施工方采取措施降低噪声给其带来的成本为A,附近生产者采取措施给其带来的成本为B。

(一)无第三方损害的双边预防型环境侵权之惩罚性赔偿裁量

1. 第一种侵害类型和预防模式的组合

第一, 假设施工方与附近生产者均为理性人;第二,假设施工方的噪声没有对除附近生产者和施工方之外的第三方产生任何成本或收益; 第三,假设双方中仅需一方采取措施就能避免噪声损失。

当侵权赔偿未介入时,该潜在环境侵权行为给双方分别带来的成本状况如表1 所列。

表1 未赔偿时的成本状况

当规定施工方须给予受侵害的附近生产者填平性赔偿时,双方成本预期如表2 所列。

表2 填平性赔偿下的成本预期

当规定施工方须给予附近生产者填平性赔偿及数额为填平性赔偿n(n>0)倍的惩罚性赔偿时,双方成本预期进一步演化,如表3 所列。

表3 惩罚性赔偿下的成本预期

综合分析此种假设下的双方预期成本变化,可得出以下结论:

第一,当B<A<50 或B<50<A 时,双方总成本最低的方案是施工方不采取措施,附近生产者采取措施。 此时为兼顾效率与公平,应当鼓励双方合作与谈判,达成附近生产者增设降噪设备,并由施工方适当为其负担部分或全部降噪费用的合作方案。如表3 所示,若规定惩罚性损害赔偿会破坏双方合作的可能,附近生产者会因为期待获得额外的赔偿收益50n 而拒绝合作,使得社会总成本变高。第二,当50<A<B 或50<B<A 时, 无论侵权损害赔偿是否介入,或者是否有额外的惩罚性赔偿施加,双方总成本最低的方案都是施工方和附近生产者皆不采取措施,这也意味着施工方的侵权行为实际上实现了资源的最优配置,此时对施工方施以损害赔偿相当于让其对附近生产者支付利用这一环境资源的“价格”,填平性损害赔偿是公正、充分且有效率的;若采取惩罚性赔偿,会造成施工方过分谨慎,诱导其选择社会成本更高的方案。 第三,当A<B<50 或A<50<B 时, 双方总成本最低的方案是施工方采取措施,附近生产者不采取措施;此时对施工方施以侵权损害赔偿之目的在于引导其采取降噪措施,实现社会成本的最小化。 在表2 中,当仅对施工方施加填平性损害赔偿时,施工方预期的私人成本是采取降噪措施时为A,不采取降噪措施时为50,由于A<50,理性的施工方会选择采取降噪措施以降低自己的私人成本。这说明普通的填平性损害赔偿已经足以给施工方积极有效的预防激励,也足以使受害方损失得到完全赔偿,同时促使双方行为主体做出社会总成本最小化的决策。

2. 第二种侵害类型和预防模式的组合

第一, 假设施工方与附近生产者均为理性人;第二,假设施工方的噪声没有对除附近生产者和施工方之外的第三方产生任何收益或成本; 第三,假设当仅当双方皆采取降噪、抗噪措施,才能够避免损失。

当侵权赔偿未介入时,该潜在环境侵权行为给双方分别带来的成本如表4 所列。

表4 第二种情形中未赔偿时的成本状况

在表4 中,由于A>0 且B>0,故双方总成本达到最低的情况仅有两种可能:第一种是双方皆不采取措施,此时的总成本为50;第二种是双方皆采取措施,此时的总成本为A+B。

在要求施工方给予附近生产者填平性损害赔偿后,该潜在环境侵权行为给双方分别带来的成本预期转变,如表5 所列。

表5 第二种情形中填平性赔偿下的成本预期

当要求施工方给予附近生产者填平性赔偿及数额为填平性损害赔偿n (n>0) 倍的惩罚性赔偿时,该潜在环境侵权行为给双方分别带来的成本预期如表6 所列。

表6 第二种假设中惩罚性赔偿下的成本预期

对于以上情形,可做以下分析:

首先, 双方总成本实现最低的情况之一为双方皆采取措施。 赔偿方式应当引导双方行为达成社会成本最小化的方案, 即共同采取抗噪降噪措施。 在表6 中,如果适用了惩罚性赔偿,对于受害方而言,在不知道施害方的行为决策的情况下,采取预防措施给其带来的预期成本为B 或B-50n,不采取措施反而会给其带来50n 的收益, 这会抑制其与施工方合作的意愿。 其次,双方总成本最低的另一种情况为双方皆不采取措施的情形, 这意味着施工方的侵权行为实际上实现了资源的最优配置, 此时的损害赔偿仅相当于其利用这一环境资源的“价格”,填平性损害赔偿是公正、充分且有效率的, 若采取惩罚性赔偿, 会造成施工方过分谨慎, 导致其采取无效率的预防措施, 社会总成本更高。

(二)有第三方损害的双边预防型环境侵权之惩罚性赔偿裁量

1. 第一种侵害类型和预防模式的组合

第一,假设施工方、附近生产者均为理性人;第二,假设施工方的噪声污染还会导致社会额外的损失与成本,不仅仅是附近生产者的损害,例如造成飞越附近区域的鸟类损伤等生态成本或者附近养殖业损失的经济成本,设该额外成本的数额评估为10;第三,假设施工方与附近生产者双方仅需一方采取措施就能避免噪声给附近生产者带来损失。

图1 为动态博弈参与者所有可能出现的决策情形,其中虚线箭头代表不采取预防措施,实线箭头代表采取措施。

图1 博弈树

根据图1 所示的a、b、c、d 四种双方可能出现的决策情形,当侵权损害赔偿未介入时,该环境侵权行为给施工方、 附近生产者分别带来的成本,以及造成的额外成本与社会总成本如表7 所列。

表7 侵权损害赔偿介入前的成本状况

根据表7 与图1,可知因A>0 且B>0,在a、b、c、d 中,社会总成本最低的方案仅可能存在于a、b、c 三种情形之中。

当环境侵权行为涉诉,并且在施工方与附近生产者的私益诉讼中要求施害方给予受害方填平性赔偿时,该环境侵权行为给利害相关的各方带来的成本及社会总成本如表8 所列。

表8 填平性赔偿下的双方预期成本

当法律出于社会成本完全内部化的考量,规定施工方还须付出填平性赔偿以外的惩罚性赔偿,且数额相当于其造成的除被救济人损失之外的额外社会成本时,各方成本预期转变如表9 所列。

表9 惩罚性赔偿下的双方预期成本

在表9 中,a 种情形存在两种预期成本的组合, 划分的依据是惩罚性赔偿金的分配方式。 目前司法实践和法学理论对于惩罚性赔偿金的归属有两种观点, 有学者主张 “环境侵权惩罚性赔偿本质上为私人执法, 应归属被侵权人所有, 在现有规范下尚不涉及作为公共款项专款专用的问题”[33];另有观点认为不应将所有的金额都给予受害人, 而是将一部分金额用于未来的生态修复并专款专用[1]。 笔者将两极分配方式都纳入考量,表中的第一种情况为将惩罚性赔偿金给予原告,第二种情况为将惩罚性赔偿金划入生态环境修复的专项基金。

根据图1 及表7、表8、表9,可做如下分析:

第一,当A>60 且B>50 时,社会总成本最低的方案为a; 此时虽然给社会带来了额外的生态成本,但附近生产者与施工方皆不采取降噪或抗噪措施,其行为组合依旧是有效率的。 此种情况下不应当规定惩罚性赔偿,以防止施工方过度谨慎,采取无效率的预防行为。 第二,当B<50 且A>10+B 时,社会总成本最低的方案为b,即施工方不采取措施而附近生产者采取措施。 为兼顾公平与效率,法律应当激励潜在的被侵权人通过与侵权人交易,并主动采取预防措施。 于附近生产者而言,当法律仅规定填平性损害赔偿时,其私人成本的预期状况为采取预防措施时为B,不采取预防措施时为0;当法律规定了惩罚性赔偿且将所有赔偿金归于原告时,附近生产者的私人成本预期转变为采取预防措施时为B,不采取时为-10;而当法律规定了惩罚性赔偿,但同时惩罚性赔偿金并不归属于原告时,附近生产者的私人成本预期转变为采取预防措施时为B,不采取措施时为0。 据此,为鼓励附近生产者主动采取降噪措施,应当避免做出支持惩罚性赔偿并将这一部分赔偿金给予被侵权人的规定,否则会指引理性的附近生产者为了可能的收益10 而拒绝采取降噪措施,从而做出降低其私人成本却增加社会总成本的决策。 第三,当A<60 且B>A-10 时,社会总成本最低的方案为c, 由施工方采取降噪措施,未给附近生产者或者社会第三方造成损失。 若方案c最优,侵权损害赔偿应当立足于激励施工方采取降噪措施。 于施工方来说,当法律仅规定填平性赔偿时,其对自身私人成本的预期状况为采取预防措施时为A,不采取措施时为50 或0(因为存在能够逃避责任的可能);当规定了惩罚性赔偿时,施工方的私人成本预期状况为采取预防措施时为A,不采取措施时为60 或0。

根据以上分析,当A<50 时,仅规定一般的填平性损害赔偿就能激励理性的施工方采取降噪措施。 当50<A<60 时,若仅规定一般的填平性赔偿,理性的施工方会在权衡后选择不采取降噪措施以降低自身的私人成本,此时可以对施工方施以金额为10 的惩罚性赔偿, 以激励其作出社会成本最小化的行为模式。

2. 第二种侵害类型和预防模式的组合

第一,假设施工方、附近生产者均为理性人;第二,假设施工方的噪声污染还会给社会带来额外的成本,成本的数额为10;第三,假设施工方与附近生产者双方皆采取措施方能避免噪声给附近生产者带来损失。

仍然根据图1 所列举的决策情形,此种假设下各方的成本状况改变如表10 所列。

表10 侵权损害赔偿介入前的成本状况

根据表10 可知, 因A>0 且B>0, 在a、b、c、d中,社会总成本最低的方案仅可能存在于a、c、d 三种情形之中。

当要求施工方给予附近生产者填平性赔偿时,各方的预期成本状况转变如表11 所列。

表11 填平性赔偿下的双方预期成本

当法律出于社会成本完全内部化的考量,规定施工方还须付出填平性赔偿以外的惩罚性赔偿,且数额相当于其造成的除被救济人损失之外的额外社会成本时,此时各方成本预期如表12 所列。

表12 惩罚性赔偿下的预期成本

在表12 中,a、b 种情形存在两种各方预期成本的组合, 划分的依据同样是惩罚性赔偿金的分配。 根据图1 及表10 至表12,做如下分析:

第一,当社会总成本最低的方案为a 时,附近生产者与施工方皆不采取降噪或抗噪措施,虽然侵权但依旧是有效率的行为组合,此种情况下不应当规定惩罚性赔偿,防止施工方因过度谨慎采取无效率的预防行为。 第二,当社会总成本最低的方案为c 时,此种方案下由施工方采取降噪措施而附近生产者不采取。侵权损害赔偿水平应当能够起到激励施工方采取降噪措施的作用。当法律仅规定填平性赔偿时, 在不知道附近生产者的决策的情况下,施工方对其私人成本的预期状况为采取预防措施时是A 或A+50,不采取时是50;当规定了惩罚性赔偿时,施工方的私人成本预期状况为采取预防措施时为A 或A+50,不采取措施时为60。 因此时社会总成本最低的方案为c,则50+A<60,即A<10,若仅规定一般的填平性赔偿,理性的施工方会在权衡后选择不采取降噪措施以降低自身的私人成本,故此种情况下可以对施工方施以数额为10 的惩罚性赔偿。 第三,当社会总成本最低的方案为d 时,此时A<60,B<50,A+B<60,代表施工方与附近生产者均采取降噪抗噪措施时能够实现社会成本最低。惩罚性赔偿虽然能够激励施工方采取降噪措施,但是却可能会阻止附近生产者采取降噪措施。故在此种情况下,可以对施工方施加惩罚性赔偿的要求,但是超出填平性赔偿的部分不能给予附近生产者,而是应该用于填补施工方造成的额外社会成本。这样既能够激励施工方采取措施,又能防止附近生产者因惩罚性赔偿可能带来的私人利益而拒绝采取预防措施,实现社会成本的最小化。

五、结 论

根据环境侵权案件中损害结果可预防主体的不同,可将环境侵权案件分为两类:一类是侵权行为的损害仅侵权人能够采取措施避免,而被侵权人完全被动的单边预防模式;另一类是被侵权人也可采取预防措施避免损害发生或扩大的双边预防模式。 在单方预防型环境侵权案件中,惩罚性赔偿立足于威慑策略性侵权。如果单一填平性损害赔偿金额低于侵权人从侵权行为中获得的收益,侵权人主观上具有故意或者重大过失(重大过失可依据侵权方的预防成本和汉德公式进行判断), 并且在私益诉讼中侵权行为造成了除原告损失之外的有害后果时,可以对侵权人施加惩罚性赔偿。 当侵权行为没有给被侵权人之外的第三人或社会利益造成损害时,填平性赔偿足以引导侵权人与被侵权人做出社会成本最小化的行为选择,再施以惩罚性赔偿反而会造成侵权人的过度预防和被侵权人的得利,导致双方选择社会总成本更高的行为模式组合而失去效率,此时即使满足《民法典》规定的适用要件,也不应适用惩罚性赔偿。

在双方预防型环境侵权案件中,如果侵权人没有造成被侵权人损害之外的额外社会成本,不应对其施加惩罚性赔偿。当侵权人造成除被侵权人损害之外的额外社会成本的情况时,由于个案中侵权行为造成的社会总成本、 侵权行为带来的产权总效用、侵权人采取避免措施的成本及被侵权人预防损害的成本存在着不同的数量关系,使得在不同案件中社会成本最小化的双边决策模式存在着仅侵权人采取避免措施、仅被侵权人采取预防措施、双方皆采取措施及双方皆不采取措施等四种可能,此时应当在科学评估个案中数量关系的基础上,判断社会成本最小化的行为组合模式。 具体而言,当实现社会成本最小化要求侵权人采取措施时,应当对其施以一定数额的惩罚性赔偿以激励其采取预防措施并将其造成的所有社会成本内部化;当由被侵权人采取措施反而更利于降低各方总成本时,应当避免被侵权人出于对惩罚性赔偿的期待而拒绝采取预防措施,拒绝与侵权人合作;当社会成本最小化的方案为双方皆不采取措施时,此时侵权人的侵权行为是有效率的,不应施加惩罚性赔偿;当社会成本最小化的方案是双方皆采取措施时,需要在惩罚性赔偿的金额水平和分配方式上更加慎重地综合考虑,可以施加惩罚性赔偿,但是超出填平性赔偿的部分不应给予被侵权方, 这样既能够威慑侵权方,又能防止被侵权方因惩罚性赔偿可能带来的私人利益而拒绝在未来采取预防措施、拒绝与侵权方合作。