中国文化走出去与去西方中心主义

——以中国文化经典《水浒传》赛珍珠英译本为案例的分析

任东升,曲 畅

作为一种跨文化的文化行为、文化造物、文化景观,中西方之间的文化接触、交流、传播与影响,其主渠道和主媒介无疑是翻译。近代以降,由于西方文化一直呈强态之势,西方中心主义不仅一直是西方译介传播主体影响中国文化的意识、理念和理论自觉,而且即使在中国对外译介传播主体自身,也不时地、程度不同地、不自觉地深受到西方中心主义的直接和间接影响。正是由于翻译看起来是两种语言、文本的译介主体与接受主体之间出于相互需要的平等、对等的语言—文本转换,人们往往被这一假象所迷惑,不易觉察、认知到这种译介转换背后意识形态操纵、政治权力和话语权力操纵的真相,因而难以意识到在“西学”强势之下,如此大量的西学汉译译介传播所造成的强势文化一方对弱势文化一方的文化侵蚀、文化侵略乃至文化殖民。对此,已有西方学者做了不少理论建构和事实论证,我国学界也对此开始了越来越多的反省,阐释论说不断,结合中外译介传播及其影响的历史与现实,寻求新时代的中国话语重建,不乏深刻、精辟之见。(1)王建华,张 茜:《中国优秀文化外译话语体系建构》,《中国人民大学学报》2021年第3期。随着中国文化走出去成为中国国家文化工作重要内涵、重要支点,去西方中心主义已成为中国文化外译传播主体的理论与意识、意志自觉。但如何“去”?问题的难点不在于对西方中心主义直接、明显的影响及其译介文本呈现的识别、去除、抵制和避免,而在于对西方中心主义间接、不自觉、潜移默化的影响及其在译介文本中的隐性呈现,如何高度自觉、警觉地识别、去除、抵制和避免。中国文化走出去,需将大量主流的、经典的中国文化名人名著译介出去,并在译介中避免受到西方中心主义的影响。

一、赛珍珠译《水浒传》:告诉西方一个“全汁原味”的中国故事

20世纪30年代中西方跨文化译介中的“赛珍珠现象”曾在中西方世界引起广泛、持久的轰动,至今影响还在,不少美国人至今仍然念念不忘自己是“读了赛珍珠的书才了解中国的”,至20世纪70年代,美国总统尼克松仍称颂赛珍珠为“沟通中西方文化的人桥”。赛珍珠(Pearl S.Buck,1892~1973)是出生于美国却成长在中国的著名女作家、翻译家,自襁褓之时就被传教士父母带到中国,自此一直生活在中国,在中国人的生活、中国人的文化熏陶和养育下长大成人,一直到1935年44岁时才离开中国回美国定居。她是在发自内心地对中国和中国文化的认同、喜爱甚至可以说是痴迷中开始其文学创作与翻译,并在中国创作、翻译出使她赢得世界声誉最主要、最著名的作品,凭此获得了诺贝尔文学奖。“第一语言为汉语”“以中国为故乡”“视中国如祖国”,一直“深爱着中国”,是“中国的女儿”等(有说赛珍珠在民国时期加入了中国国籍),是她一直对西方世界介绍自己时说过的话,这绝非言不由衷,而是她发自肺腑的真情表达。她在美国和西方人不真正了解中国、不了解中国历史、不看重中国文化而且还要改造中国文化的潮流中为中国打抱不平,她批评美国和西方人在中国的传教是“精神帝国主义”。她认为中国、中国人、中国文化同样很美、很伟大,只是和西方不同,各有各的美好、伟大而已,她要把中国描述给美国和西方人看,把中国的故事讲给美国和西方人听,于是她站在为中国人立传、为中国文化发声的主体立场上,一方面创作了描述中国社会、中国人生活的《大地三部曲》等长篇小说,一方面全本翻译了中国文学经典《水浒传》,由此在美国和西方世界很快形成了广泛、持久的“赛珍珠热”。

赛珍珠作为译介传播中国故事、中国形象的跨国跨文化作家/翻译家,她的创作、翻译在美国和西方曾引起广泛、持久的轰动,至今影响犹在。她的《水浒传》译本,是中国经典名著在西方世界读者面最广、影响持续时间最长的一个译本。她一再表示,她之所以选择翻译《水浒传》,就是为了告诉西方一个“全汁原味”、原原本本的中国故事。为此她采取了多种翻译界不常见甚至是自创的翻译方法,目的是“让西方人就像是在看一部中国古典小说原著”。赛珍珠的翻译目的、翻译努力、出版后很快在美国和西方引起轰动的翻译效果,验证了她翻译的成功。

但是,问题的另一面是,赛珍珠毕竟是生活在中国的“传教士的女儿”(鲁迅语),毕竟自觉不自觉地意识到自己的白皮肤、高鼻梁、深眼窝且来自美国,其后回到美国读大学,又回到中国担任教会的事工和教会学校金陵大学(后为东南大学、中央大学)的教职(从1921年到1935年)。(2)中央大学南京校友会,中央大学校友文选编纂委员会:《南雍骊珠 中央大学名师传略》,南京:南京大学出版社,2004年,第60~65页。基督教、传教士父母、自己的教会事工、自己的教会学校教职、当时的中美友好和中国国民党政府对美国的投靠和依赖、美国的西方中心主义和视为他者的东方主义,这一切,无论她如何站在中国的立场上与之疏离、排斥、批评、反对,仍会在其潜意识里形成不自觉的文化认同,并在其文学创作、翻译活动中得到或多或少的反映,在其文学作品、翻译文本中得到若隐若现的呈现——尽管大多是隐含的呈现。

西方中心主义在中国文化外译传播中的直接影响和呈现是显而易见的,因而“去”之不难,而间接的影响和呈现则为潜移默化,甚至以反西方中心主义为主张、相号召,不易被发现和识别,但已然深嵌其中。东方主义理论的阐释意义就在于此。那么,中西方跨文化译介传播中的西方中心主义与东方主义,在中国文化外译主体非有意为之,却在对外译本中是如何潜移默化地呈现的?其表现手段往往有哪些?其呈现的面目往往是怎样的?赛珍珠对《水浒传》这部著名中国文学经典的翻译及其已然成了汉译外译作经典的AllMenAreBrothers,可以成为一个可资参考的重要的文本分析案例。

二、跨文化翻译背后的权力话语构成与赛珍珠《水浒传》译本的呈现

对作为跨文化的中西文化译介传播中的西方中心主义与去西方中心主义,越来越多的中外学者给予了关注。然而,大多数学者仍然将西方中心主义简约化地视作一个与中国文化本体二元对立的、稳定不变的客观存在,一个为阐述中国文化本体模式而树立的靶子,并且是一种缺场的在场——几乎从不实际现身,却成为后殖民主义翻译研究叙事的语境和重要组成部分。但这忽视了二者是本身作为相互语境关系的产物,是被不断地擦抹与增补、建构与重构的——在后结构主义视阈下,它们各自既是主体,也是客体,它们各自的意义是随着知识话语和社会权利的变化而不断动态地相互作用的。因此,翻译中去西方中心主义的前提之一,便是对西方中心主义的内涵、外在表现及历史性,进行具体充分透彻的解析、解读。

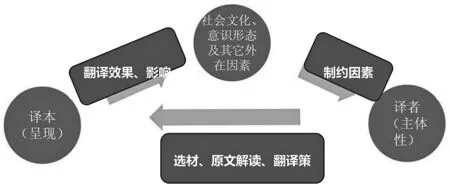

我们必须意识到,既然翻译不是在真空下进行的,翻译研究就不能将翻译主体、翻译活动和翻译文本孤立于其所处的社会文化语境之外,它们之间的关系更不能简化地理解为单向或者双向的线性关系(见图1)。

图1:权力与话语的建构——复杂的相互关系

与之相反,正如福柯所说,权力的形式是关系的网络,每个个体都在被权力支配的同时实施运用着权力。(3)[法]福柯:《必须保卫社会》,钱 翰译,上海:上海人民出版社,1999年,第28页。在权力关系的无限网格中,翻译主体、过程及文本是其中的一个个节点(简要示意见图2),而翻译研究需要做的,就是从文本中挖掘并阐明隐藏于其中的意识形态及权力关系。赛珍珠的《水浒传》译本所展示的,就是这样一个在跨文化翻译传播中,意识形态及权力关系如何运作,西方中心主义如何深嵌其中并得以呈现的典型文本案例。

图2:中西方权力话语结构

赛珍珠是第一位《水浒传》全本的英译者,她的AllMenAreBrothers影响之大,远远超过其他几位译者,(4)孙建成:《〈水浒传〉英译的语言与文化》,上海:复旦大学出版社,2008年,第70页。也是《水浒传》迄今一共四部英语全译本中唯一有意侧重于实行异化策略,并试图以此达到保留中国文化,将其原汁原味地传递给西方世界的一部。(5)唐艳芳:《赛珍珠〈水浒传〉翻译研究:后殖民理论的视角》,上海:复旦大学出版社,2010年,第7~8页。有意思的是,在后殖民主义视阈下的赛珍珠《水浒传》译本研究中,几乎都是对其采用异化(foreignization)策略凸显中国文化特质、以此打破西方文化翻译强势话语的尝试(6)曹灵美,唐艳芳:《典籍英译中的“中国话语”研究——以赛珍珠〈水浒传〉英译为例》,《外语教学》2017年第4期。进行肯定与称赞,将其视为超越西方中心主义,力图改变美国对中国刻板印象并彰显文化多元化与差异性的后殖民主义先锋;(7)参见李林波《对赛珍珠〈水浒传〉译本文化意义的再思》,《四川外语学院学报》2004年第6期;刘克强《后殖民主义视角下的赛珍珠〈水浒传〉译本研究》,《作家》2013年第22期;庄华萍《赛珍珠的〈水浒传〉翻译及其对西方的叛逆》,《浙江大学学报》(人文社会科学版)2010年第6期等。而对其自觉作为中国文化面对西方世界的代言人,作为中国文化对外(对西)译介传播主体身份的美国文化背景与“前置”在她译介传播中有无影响(必然是有的)、有何影响的审视,则一直是缺位的。

有鉴于此,基于后殖民主义和美国东方主义理论框架,不但需要通过对赛珍珠《水浒传》译文进行的文本分析,揭示赛珍珠本要原汁原味再现原著的翻译意图和策略的背后,所必然潜移默化、“潜底”存在的西方中心主义的意识形态,而且还需要基于对美国东方主义本是西方中心主义的重要表现方式和组成部分的认知,通过赛珍珠时期(赛珍珠生活与创作/翻译的时期)的美国东方主义具体包含哪些内涵和外在表现,对其如何影响了赛珍珠的翻译行为、译本呈现、翻译/译本在美国曁西方世界的传播,如何反映了那个时代美国—西方社会权力的哪些需要与诉求等问题,进行整个译介传播生态系统式的分析解读。赛译本《水浒传》究竟是彰显了中国文化主体的后殖民主义先锋,还是强化了霸权文化逻辑的东方主义同谋?由此而有可能得到的更为重要的学术发现在于,在后殖民主义情境下,面对西方文化霸权和不同语言之间的不平等关系,探讨中国文化的外译实践究竟应该怎样才能规避、超越西方“殖民主体”的那套知识话语、表述方式与权力策略,真正讲好中国故事,对于真正搞好中国文化的对外传播,促进中国文化走出去,走得好,无疑会具有着重要的启发与借鉴意义。

三、美国东方主义与赛珍珠《水浒传》译本的中国风情

萨义德的东方主义理论基于福柯的话语—知识—权力理论,是对西方文化霸权主义的批判,也是后殖民主义理论框架中重要的组成部分。萨义德认为,东方主义是一种思维方式,是西方对东方的投射,一种将东方(the Orient)建构成一个一成不变,与西方形成二元对峙而截然不同的本质论的他者,以此“做出与东方有关的陈述,对有关东方的观点进行权威裁断,对东方进行描述、教授、殖民、统治等方式用以控制、重建和君临东方的一种方式”。(8)[美]爱德华·W.萨义德:《东方学》,王宇根译,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第4页。东方存在的所有意义在于,为西方提供一个自我认知和自身合法化的途径。而与英法等欧洲殖民帝国的东方主义不同的是,美国作为第二次世界大战前后才逐渐开始掌控东方主义话语的新兴霸权国家,它的东方主义凝视并未着重于与欧洲有着世代纠葛的伊斯兰文明,而是更多地关注相较而言与其联系更为紧密的远东,如中国和日本。

在赛译《水浒传》孕育、诞生的20世纪二三十年代,美国处于经济大萧条时期,美国社会对当时的工业和城市发展模式产生了巨大的自我认同危机,冷酷又拜金的资本主义工业文明和迅猛又无情的城市扩张,带来了前所未有的精神荒芜和信仰危机,这就是卓别林《摩登时代》产生的时代背景。美国自杰斐逊时代就被极力推崇和美化的小农经济、农业田园,被喧嚣无情的工业化、机械化带来的社会危机粉碎,因而自梭罗、霍桑等开创,至马克·吐温等开始“生逢其时”地描写社会和人性阴暗面,体现机器与田园、自然的冲突与矛盾(9)可参见L.Marks,The Machine in the Garden:Technology and the Pastoral Ideal in America,Oxford:Oxford University Press,1967。的批判现实主义文学之风迅速流行起来。田园,于是被推崇和理想化为一个与现代化对立的更为纯粹的逝去的传统,一个乌托邦式的精神寄托。

赛珍珠自幼年便熟读杰斐逊的著作,并对其颇为敬仰,(10)张素菊,曲 鑫:《赛珍珠〈大地〉的跨文化民主思想溯源》,《学术交流》2012年第6期。对美国经济危机带来的社会问题、普通社会民众的心理需求、文学思潮等了如指掌,因而对她所身在、心在的尚处于自然、小农经济风情的中国社会“一往情深”。这就是其长篇小说《大地》三部曲生成的土壤。赛珍珠知道,仅仅凭她的艺术创作尚不足以展示、告诉美国—西方一个真实的中国及其形象,她还要在自小熟知的既有的中国古典文学名著中去找寻、选择、译介给同样是她的美国—西方。而《水浒传》既让赛珍珠在其中寻找到了杰斐逊理想中的乡土与自然,小农经济、集体主义与自由民主,朴实无华的生活方式与对美德的热爱,又弥漫着令人入迷的神秘、混乱、且夹杂着“迷信”的异国情调。由此,AllMenAreBrothers呈现了这个遥远的、前现代的中国,为对资本主义工业文明提出怀疑与不满的美国读者描绘出一个有着自身过去理想依据的乌托邦,树立一个与自身物质盛行、精神沦丧的现代性对立的理想的他者寄托。

不仅如此,与视中国为恐惧的时期所不同,20世纪20年代末30年代初的中国,正处于日本侵略加剧的动荡之中,引起了包括美国在内的国际社会广泛同情。《水浒传》中体现的“八方共域,异姓一家”“相貌语言,南北东西虽各别;心情肝胆,忠诚异姓并无差”“不分贵贱”的封建社会小生产者“均贫富,等贵贱”的社会理想,和“对政治、经济乃至人格身份的平等要求”(11)孙建成:《〈水浒传〉英译的语言与文化》,上海:复旦大学出版社,2008年,第35页。等等,为赛珍珠提供了一个向西方展示自然民主的异国图景(12)[美]赛珍珠:《中国传统文化中的民主元素》,姚 望译,《江苏大学学报》(社会科学版)2014年第4期。——一个中国自古就有的,以乡土和农民为中心的,更重要的是可以被美国近代民主思想、理想认同的乌托邦世界。与此同时,《水浒传》中的那些质朴、正义、追求平等的草根英雄们的遭遇与追求,不仅更容易激发西方读者的移情与怜悯,而且更能够满足西方基督教信徒们关于帮助、拯救东方的救世主的自我想象。这也就解释了为什么赛珍珠对《水浒传》70回本情有独钟(13)孙建成:《〈水浒传〉英译的语言与文化》,上海:复旦大学出版社,2008年,第70页。——因为70回本自始至终贯穿着造反的自然民主思想;而120回本则多是招安,多是对阶级与制度的投降与妥协。

四、赛珍珠翻译异化与归化并行不悖的表层与潜层呈现

斯皮瓦克(G.C.Spivak)在《翻译的政治》中指出,从后结构主义角度出发,如果语言是意义建构和身份认知的途径,而不是意义的透明载体,那么翻译所转换和传达的就绝不是传统翻译理论认知的所谓中性的内容,而极可能蕴含和隐藏着一种权力关系、一种静默的暴力——用译文读者更青睐的修辞去沉默那些隐含于原文的意义,那些他者的文化痕迹。(14)Spivak,Gayatri,Outside in the Teaching Machine,London:Routledge,1993,pp.179~200.在这里,所谓的政治,指的是对话语权力的追求、掌控和以此为目的话语权的运用;(15)费小平:《翻译的政治:翻译研究与文化研究》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第59页。而翻译的政治概括起来,研究的就是主体文化的所谓知识精英对客体文化采取的一系列摆布和操纵,它侧重的不是翻译的技术层面,而是从宏观上研究贯穿于翻译之中的权力问题。(16)费小平:《翻译的文化之维:“翻译的政治”问题研究》,《云南民族大学学报》(哲学社会科学版)2004年第2期。这无疑是在福柯话语的秩序理论关于权力制度和程序是如何通过排斥、限制和挪用等手段控制和冲淡话语的力量,构建唯一真相而使自己理性化和合法化(17)M.Foucault,“The Order of Discourse”,in Robert Young (ed.),Untying the Text:A Post-Structuralist Reader,Boston,London and Henley:Routledge & Kegan Paul,1981,pp.51~76.的基础上更近一步,阐释了“民族、人种、国家和性别之间相互颠覆又相互缠绕”(18)孙 歌:《语言与翻译的政治·前言》,北京:中央编译出版社,2001年,第17页。的复杂关系。

因此,译者必须带着爱意、不遗余力地完全帖服(surrender)于原文,回应其特有的呼唤。(19)Spivak,Gayatri,Outside in the Teaching Machine,London:Routledge,1993,p.183.后殖民主义翻译理论的核心在于彰显,甚至张扬差异。来自第三世界的文化外译应当是对帝国主义文化——那个将差异性进行抹杀,对他者进行消音,从而实现对企图进行控制与支配的文化的抗拒,而不是迎合——当译者迎合某一种语言—文化的时候,他认同的很可能即是那个话语体系既定的权力与秩序。为此,韦努蒂(Lawrence Venuti)指出,抵抗帝国主义文化的途径之一,就是在翻译时采用异化策略,即使不通顺,甚至是怪异,也因为保留了原文中与译入语文化相左的文学特色和意识形态,而彰显了译者和原文的文化身份。(20)Venuti,Lawrence,The Translator’s Invisibility:A History of Translation,London and New York:Routledge,1995,p.300.与之相对,总是将信、达、雅作为标准,而仅围绕在翻译的准确性这一技术层面进行对译本的探讨和评价,则“最大限度地抹掉了话语与翻译的政治性”。(21)孙 歌:《语言与翻译的政治·前言》,北京:中央编译出版社,2001年,第11页。

从这个角度出发,赛珍珠有意创造性地用中国式英语即China English进行硬译的策略,的确凸显了原语文化的主体性和特质,以及蕴藏在中国话语中的意识形态,这也更加切合了后来斯皮瓦克认定的“标准”。也正因如此,20世纪90年代后有学者肯定赛珍珠基于严格遵循自己通过直译再现原语文化的翻译策略。(22)王克友,任东升:《叙事方式的转换与小说翻译效果叙述方式的转换与小说翻译效果》,《外语教学》2005年第4期。无疑,翻译必然是异化和归化、杂合和共融的产物。只是,在后殖民主义语境下,第三世界的语言和文化不仅身处极度不平等的地位,甚至无时无刻被帝国主义试图消音和支配。赛珍珠采取的有意识的以异化为主的翻译理念,的确更有可能实现霍米巴巴(H.K.Bhabha)所说的,是弱势文化通过在殖民主义话语中掺入异质成分对其进行改写最终获得自身的合法性。(23)Bhabha,Homi K.,The Location of Culture,London and New York:Routledge,1994,p.9.在赛珍珠生活的时代,情形的确如此。

然而,不能回避的问题是,尽管赛珍珠的主观目的的确是出于爱意,是以向西方介绍中国、传递中国文化为己任而进行翻译的,赛译AllMenAreBrothers在美国取得的巨大成功也的确为中西文化的交流起到了重要的作用,在译介传播中的确成为了“中西文化的人桥”,但是,既然这座人桥是跨文化的,就必然有着所“跨”两种文化在她作为跨文化译介传播主体身上所起的“化学反应”。事实上,从这一理念和视角看《水浒传》的赛译,我们可以发现,赛译本的异化呈现在彰显中国文化主体性和中国文化特质的同时,也不无她有意无意地为了凸显对于美国—西方人来说那个弥漫着令人入迷的神秘、混乱且夹杂着迷信的中国风情——东方的异国情调,而将《水浒传》这一中国传统文化经典,译介为能够给美国—西方人提供东方主义想象的一个遥远的乌托邦,亦即美国—西方意识形态的他者。基于此情况,赛珍珠《水浒传》翻译所采取的翻译策略,主体上、明显的是异化;但间或地、隐含的则也有归化。这对于中国文化的跨文化传播具有怎样的启示?是值得我们清醒认识的。

第一,关于赛珍珠《水浒传》译本的书名。

作为中国古典小说四大名著之一的《水浒传》英译本,以赛珍珠的70回本AllMenAreBrothers(1933)、杰克逊的70回本WaterMargin(1937)、沙博理的100回本OutlawsoftheMarsh(1980)以及邓特杨父子的120回本TheMarshesofMountLiang(1994~2002)4个全译本最为著名。可以发现,这4个译本的英文书名都不同。也就是说,在英语世界里,人们读到的中国《水浒传》,在他们那里却是五花八门的中国小说。赛译《水浒传》被公认为是4部英语全译本中唯一有意实行所谓异化策略,并试图以此达到保留中国文化,并将其原汁原味地传递给西方的一部。然而,赛译本却在书名上,与原著《水浒传》之名、之意大异其趣。赛珍珠是“以汉语为基础”进行思维,“把自己的头脑变成中国人的头脑”的。(24)董 绣:《赛珍珠以汉语为基础的思维模式——谈赛译〈水浒传〉》,《中国翻译》2010年第2期。她懂得AllMenAreBrothers在中国的汉文化语境里就是《论语》里讲的“四海之内皆兄弟也”,而也正是这一句,又恰恰是基督教上帝的教喻,并成为基督教教徒们最重要性的宗教伦理之一。中西方文化竟然在这一点上找到了共同的理念与命义。这对于当时传教士世家的赛珍珠来说,自然深得壸奥。于是,中国《水浒传》的赛珍珠译本,就成为了AllMenAreBrothers。正如学者孙建成所强调的,仅是她对于《水浒传》书名的翻译——AllMenAreBrothers(四海皆兄弟),就体现了其在异化表象中的归化翻译的本质,反映出其在中西文化中的有所偏移。(25)孙建成:《〈水浒传〉英译的语言与文化》,上海:复旦大学出版社,2008年,第105页。

第二,关于AllMenAreBrothers的语言。

的确,《水浒传》赛译本AllMenAreBrothers的语言几乎是“完全按照中文逐字逐句地直译”,赛珍珠的本意是“使西方读者像是在读中文原著”(赛译序),但客观上来说,在英语世界的读者眼中,该译本又自始至终弥散着些许《圣经》语言的味道。

例:智深随即跟到里面,看时,见绿槐树下放着一条桌子,铺着些盘馔,三个盏子,三双箸子,当中坐着一个胖和尚,生的眉如漆刷,脸似墨装,肐瘩的一身横肉,胸脯下露出黑肚皮来。(第六回)(26)施耐庵,罗贯中:《水浒传》第1卷,上海:上海外语教育出版社,2016年,第164页。

赛译:Lu Chi Shen followed him through this and he looked ahead and saw a court and there under a green elm tree was a table set and spread with plates and with bowls of food,and there were three wine bowls and three pairs of chopsticks.In the midst sat a fat priest.His eyebrows were like paint brushes and his face was inky black,and his bare body bulged with rolls of flesh.Below his breasts his belly was black skinned.(27)Buck,Pearl S.,All Men Are Brothers,New York:The George Macy Companies,Inc.,1948,p.61.

在这里,赛珍珠连用了九个“and”,可以将其解读为有意保留原文句法中汉语特有的竹状结构,而不是像其他译本那样,如沙博理译本,将其改造成“顺”的英文的“树”状句式。然而正是赛译本平铺直叙、直截了当的文体,质朴无华、少事修饰、不抽象的语言,简单对称的句子结构,多用“and”联结前后的具体、连贯、从容不迫又使人感觉无穷无限的叙事,恰恰也正是《圣经》的语言风格:语句简单,口语性强,“and”满篇。

《圣经》因语句简单、口语化,适合传播,风格独特,被称之为“圣经体”。赛珍珠译《水浒》时已经30多岁,她的生活与工作圈子除了中国人社会、中国人生之外,《圣经》是须臾不离手、不离口的,因此,《圣经》这一被视为“天下第一畅销书”的语言(及其宗教意识),也就必然影响了她以美国—西方人为目标的受众译入语言的风格运用。尽管她“一心向着中国”“爱着中国”,要把中国故事转换为英语向她的美国—西方世界讲述,要她不使用圣经体英语并彻底摆脱圣经文化,是不客观不现实的。

第三,《水浒传》译本AllMenAreBrothers中对诸多不可译的转译。

跨文化译介传播中有许许多多不可译的现象。要硬译,就必然要对源文本内容“动手术”,因此削足适履、偷梁换柱、偷天换日、驴唇不对马嘴的现象时有发生,令人司空见惯。在转译中如何“转”?“转”到哪里去?《水浒传》之与AllMenAreBrothers,同样不可避免地遇到这样的问题,而且是大量、成堆的问题。我们难以一一列举,但也只能举例来看。例如,中国的和尚西方没有,如何译?大多采取常用的办法,即:如可在译文版本中植入汉字,就植入,然后注上拼音(近代来华传教士们创造的多种拼音法已经流行),不能植入汉字的,至少注音,然后再加解释。这类情况在赛译本中依然很多,但对和尚的翻译,赛珍珠没有这样做。她采取了用西方基督教神职人员置换的办法,将《水浒传》中所有的和尚都翻译成priest。西方人通过读AllMenAreBrothers而获得的东方知识,就必然是“哦,在中国,基督教及其priest等教职人员,早已有之”。

再如对“身后”的英译。已有学者指出,“在金圣叹自称的贯华堂所藏古本《水浒传》的前言中有曰:‘且未知吾之身后读之谓何’,就是这一‘身后’,在赛珍珠那里就变成了极富基督教义内涵的born into another incarnation,在此,自中国西周以降,一贯‘立足大地,着眼现实,在人民间满足自身的需要,实现自己的理想’的中华民族传统的现实人文价值观念,转瞬变成了西方基督教信仰的‘化身’”。(28)孙建成:《〈水浒传〉英译的语言与文化》,上海:复旦大学出版社,2008年,第10页。

再如,贯穿于《水浒传》中的“三十六元天罡星和七十二座地煞星”,随处可见的寺庙、真人、和尚等佛道色彩,以及“仁、义、礼、智、信、行、忠、良”儒家伦理基调——体现儒、道、佛多维思想信仰合一的中国文化元素,在赛译本AllMenAreBrothers中,就多被归化进了西方基督文化的话语框架中。(29)孙建成:《〈水浒传〉英译的语言与文化》,上海:复旦大学出版社,2008年,第34页。

所有这些,都不仅背离了《水浒传》文本的本质大义和内涵基调,也背离了赛珍珠自己为超越西方中心主义而成为将中国原汁原味介绍给西方的“人桥”的初衷。赛珍珠译本无论是就其将中国故事向西方原汁原味展示呈现的水平来看,还是就其取得的译介传播效果、在美英世界的影响来看,无疑是中国文学经典《水浒传》英译乃至整个西语译本的最高成就,即使从整个中国文学经典西译史上来看,也具有无以替代的重要、凸显地位。正因为如此,我们才不得不重视其仍然存在的自觉不自觉生成、在当时条件下仍然难以避免的隐含着的西方中心主义元素及其影响。

五、结 语

中华文化在世界文化体系中具有独特价值,向世界民族展示中华民族的文化成就和风采,使其他民族理解、认可、向往中华民族文化传统、价值观念,是确立我国国际地位、改善国际形象、提升国际话语权的有效途径。中国文化经典是中国文化的代表,如何做好中国文化经典的对外译介传播,中国文化走出去,彰显中华文化在世界文化体系中独特价值,改善中国的国际形象,提升中国的国际话语权和国际地位的重中之重。而中国文化经典对外译介传播亟须清醒的问题,是在注重去西方中心主义的同时,注重去西方的、以及在西方直接或间接、有意或无意间影响下的东方主义。由于后者往往以区别于、异质于西方、甚至反西方的面目呈现,所以容易被反西方中心主义、去西方中心主义者忽视、误识。一生都以中国的女儿为身份、有一颗中国心,深深地爱着中国、为向西方世界展示中国文化风景风采的赛珍珠及其经典名著《水浒传》赛译本,就是一个很好的案例。

翻译有很强的政治性,翻译就是政治。(30)参见孙 歌《语言与翻译的政治·前言》,北京:中央编译出版社,2001年,第1~30页;费小平《翻译的政治:翻译研究与文化研究》,北京:中国社会科学出版社,2005年,第52~59页。我们肯定赛译《水浒传》以异化为主以保留原语文化主体性的翻译策略,以及赛珍珠以向西方介绍和传播中国文化为己任,作为中西文化交流的“人桥”做出的卓越贡献的同时,必须意识到,她又无意中或多或少地成为了那个时代美国东方主义的同谋。反思中国文化外译的理论与实践,就四大名著之一《水浒传》的英译来说,无论是“说话、做事、吃饭都和中国人一个样,思想感情也与其息息相通”(31)Pearl S.Buck,My Several Worlds,New York:The John Day Company,1954.中文译本《我的中国世界》,尚营林等译,长沙:湖南文艺出版社,1991年,第9页。的诺贝尔文学奖得主赛珍珠,还是热爱中国与中国文化、为之甘愿放弃美国国籍而加入中国国籍的“体制内外来译家”沙博理,都没有真正达到不受西方中心主义影响的中国主体性外译要求。鲁迅就赛珍珠的《水浒传》翻译曾经说过,“中国的事情,总是中国人做来,才可以见真相”。(32)《鲁迅全集》第12卷,北京:人民文学出版社,1981年,第272页。这实质上指出了中国文化外译的译者主体性问题。今天的中国文化走出去工作,体现的是国家意志,中国翻译实践要讲好中国故事,讲述者亦即翻译者的中国主体性不能旁落,不能对外依赖,这是不言自明,更须坚持信守的。当然“外来译家”的作用不能忽视,而且我们已经有很好的基础、很好的条件做好中国文化走出去的中外译家合作。在发挥外来译家译入语为母语优势的同时,我们也需要警惕、力避对外依赖,反客为主,以及我们自身也难以察觉、难以避免的即使是无意识的西方中心主义。

要消解、消除西方文化霸权的影响,就必须反对将中国文学—文化的中文文本归化入西语即西方语言文化文本的惯性偏好,使对外翻译尽最大限度帖服原文,呈现蕴含于原文的文化意义。鉴于外译本(西译本)受众对中国文学、文化的已有的前置性观念及其大多“当然的”西方中心主义意识形态和西方权力话语,在中国文化走出去工作中建设中国自主自立、自觉自在的中国文化外译理论并付诸实践,真正向西方、向世界发出中国声音、讲好中国故事,已成为突围西方话语权困境、在世界上树立中国形象、中国文化形象的基本策略。(33)赵永华,刘 娟:《中国人权话语建构与国际传播》,《中国人民大学学报》2021年第5期。中国文化外译理论和实践必须跳脱出如何顺乎西方读者心理与接受愿意这一无解命题的制约与禁锢,而以充分的中国文化自信,尽最大可能将中国文化文本原汁原味地译介给西方,原原本本地彰显差异,彰显自己文化的特色与本位。这才是中国需要的中国文化走出去。