核心素养视域下的语用能力发展路径探究

江晓红

(肇庆学院 外国语学院,广东 肇庆 526061)

《普通高中英语课程标准》(2017年版)(以下简称《课标》)中新增的语篇和语用知识标准,凸显了对学生实际语言运用能力的重视。如何在教学过程中增加语用信息的输入,培养学习者的语用意识和语用能力,在外语基础教育阶段尚未引起足够的重视。学习者通常在使用熟悉的词汇或语法结构时,不能很好地把握它们的功能,缺乏在特定场合选择恰当语言形式和灵活处理话语的能力。英语教学既要注重语言形式的准确性,也要关注语言使用的得体性。英语学科素养中语言能力是关键,语言交流是文化品格与思维方式的体现。龚亚夫指出,英语作为基础教育的一门学科,不仅需要有明确的外在目标如语言运用,也要有清晰的内在目标如社会文化和思维认知目标[1]。我国英语基础阶段教学理念从关注知识,转向关注人、关注学生的发展,英语课程由学科本位转移到关注学生发展。本文拟在英语学科核心素养视域下,考察中学英语教学语用能力发展现状,梳理语用能力概念发展的渊源和本质内涵,探讨如何提升学生的英语语用能力,实现外语教学多元目标综合发展。

一、中学英语教学的语用考量

随着基础教育课程改革的不断深化,综合语言运用能力作为外语教学的目标已无法满足国家对人才培养的要求。《课标》的突破点在于提出由语言能力、思维品质、文化意识和学习能力构成的英语学科核心素养[2],以落实立德树人的根本任务。语用知识——即关于在特定语境中准确理解他人和得体表达自己的知识,首次在课程内容中明确提出。这就对广大中学英语教师提出了新的挑战——在教学过程中如何有意识地提升学生的语用意识和得体地使用英语的能力?

在外语教学环境中,教材是学生获取语言知识的重要来源。当前我国大多数外语教材都很重视交际能力的提升,教材中不同程度地呈现出一些目的语语用特征,如指示语、言语行为、语用含意、语用预设、话轮转换、面子与礼貌等语用关涉的内容。相关调查显示,我国中学英语教材尚未突显元语用知识的重要性,未能有效呈现语境与语言使用的动态关系。针对人教版、外研版和北师大版的高中英语教材研究发现,教材对间接言语行为的重视不够,教材中元言语行为信息出现的频率偏低,礼貌程度、施为力度和语境条件的分析文字尚不多见[3]。此外,现有教材中语言形式对应的语用功能还比较单一,难以让学生根据特定的语境条件从多种语言形式中做出恰当的选择。

外语教学要实现培养学生语用能力这一目标,除了通过教材提供必要的语用知识外,还应重视言语交际所依赖的环境。我国英语教学目前尚属于典型的外语教学(EFL)环境,大多数英语学习者很少有机会直接从环境中习得这门语言。在缺乏语言接触的环境中孤立操练语言和学习相关语言知识,难以在言语交际中付诸实际应用。因此,《课标》强调外语教学要注重语境创设,模拟真实语言环境营造课堂交际场景。语境化的外语教学有待在词汇、口语、阅读和写作教学中进行广泛的实践和探索,以培养学习者的语言运用能力。

我国初期高考英语试题常以语法的正误来确定考生英语水平的高低。很多考生虽然英语成绩很高,但在实际的英语交际过程中,却无法灵活选择合适的语言形式恰当地进行意义磋商。随着高考改革的深入,高考英语从测试语法和翻译到交际任务的完成,逐渐开始更多地考查学生理解语境并基于语境做出语言选择的能力。有学者提出进行基于语用能力的高考英语改革,着重考查英语学习者对社会语境的理解力、语境条件下对语言变体的选择能力、利用语言进行身份构建的能力以及显性语用推理能力[4]58。未来英语高考语用转向趋势符合《中国高考评价体系》中的基础性、综合性、应用性和创新性的考查要求。

综上所述,我国英语教育在中学阶段对语用能力的培养有待进一步加强。首先,部分教材的设计还局限于早期的交际法教学理念,话题语境主要用于呈现语言结构与功能,忽视真实语境条件下的语言使用是否得体与合理,不利于语用知识传授和语用能力培养。其次,在外语课堂教学环境下,通常在聚焦语法规则时脱离语言使用的语境、对在特定语境条件下的语言使用的功能重视还不够。此外,相关研究表明语用能力并不会随着语言能力的提高而自然提升,真实情境中的语言使用和跨文化交际能力将成为未来高考英语的重点,因此如何提高学生的语用能力是一个亟待研究的课题。目前,在中学英语教学研究和实践中,对语用能力的界定还没有一个统一的定义,存在语言能力、交际能力、语用能力混淆使用的现象。

二、语用能力概念的嬗变

(一)言语交际视域下的语用能力观

自从区分语言能力和语言使用这两个概念以来,对语言能力的研究一直非常活跃。乔姆斯基(A.N.Chomsky)最初认为语言能力是天生的,人类生来就具有理解和生成符合语法规则句子的能力。海姆斯(D.Hymes)将乔氏提出的仅限于语法知识的语言能力概念,扩展到包括语言使用的交际能力,强调对语言运用进行研究,重视语言使用的社会适切性。交际能力概念涉及形式是否可能、实施手段是否可行、语境是否适宜,以及语言在现实中的实施情况四个方面的因素[5]19。涵盖了乔姆斯基所说的语法能力和他后来补充提及的语用能力,分别体现为语言形式的准确性与语言运用的得体性[6]。

海姆斯主要是从社会语言学角度来看待交际能力的,其研究重点是交际能力的内涵和相关的社会因素,而不是关于学习者如何在社会交往中获得这种能力,并利用这种能力获得更多的语言知识[7]84。为了使交际能力理论能更好地应用于教学实践,卡纳莱(M.Canale)和斯温(M.Swain)进一步完善了交际能力理论模式,认为交际能力包括语法能力、社会语言能力、策略能力和话语能力[8],并将关于“使用规则”的语用能力纳入社会语言能力的一部份。在语言测试研究中,巴克曼(F.Bachman)将语言能力划分为组织能力和语用能力[9]87。其中,语用能力包括如何实施言语行为及其得体使用语言的社会语言能力。

以上研究表明,语用能力与交际能力相关,但又不同于交际能力和语言能力。从语用学研究的视角出发,托马斯(J.Thomas)将语用能力划分为语用语言能力和社交语用能力,将语用能力定义为有效地运用语用知识以达到特定的交际目的以及理解特定场景中话语的能力[10]92,涉及语言的理解和表达两个方面。语用语言能力以语法为基础,涉及在一定语境中正确使用语言形式以实施某一交际功能的能力,而社交语用能力则是遵循语言使用的社会规范进行得体交际的能力。张绍杰认为该语用能力界定忽视了交际中人们有效处理信息并识解交际意向的推理能力[11]。随着对语用能力研究的深入,语用能力的内涵不断扩大,其构成要素从语用语言能力和社交语用能力发展到认知语用能力。

(二)基于社会建构论的语用能力重构

现有语用能力研究大都是以语用学理论中一些带有本质主义色彩的交际观点为指导,对语用能力的界定基本上都是基于孤立的、单话轮的对话语料来加以阐述的[12]。随着话语语用学的兴起,人们更加关注自然发生的、互动中的言谈,聚焦完整交际实例。以整个交际事件而不是单个行为作为分析对象,考察互动交际中的言语行为,如话轮转换、相邻语对、预示语列和会话修正等言语和非言语交互策略。言语交流的过程是一个动态的过程,双方需要不断地做出选择和适应。建构主义突出言语交际发生的情境、交际双方的对话与协作、以及话语意义的动态建构过程[13],从社会建构主义的角度考察语用能力,注重对人际关系和交际场合保持敏感性,更为关注交际双方通过对话协商交际目标和意义,在动态交际过程中构建礼貌和身份关系的能力,建构主义的语用能力观是对现有语用能力研究模式的必要补充和完善。

英语发展成为国际通用语,对传统经典语用学理论提出了极大的挑战,其中最重要的问题就是语用规范的选择。在ELF 交际过程中,无论是遵循说话人各自的母语社会文化规约,还是遵循英语本族语者的文化价值规范,都应根据交际过程中的特定语境进行动态调整。多元文化背景下交际成功的关键,在于交际双方能否根据特定语境做出适当的语言选择,即语用能力具有临场性和建设性[14]。ELF语境中的言语交际打破了语言和文化之间的线性依赖关系,从这个意义上说,语用能力带有很强的建构主义色彩。

(三)外语教学环境下的语用能力特征

功能语言学家韩礼德(M.Halliday)认为,语言习得就是学习如何使用语言来表达意义,掌握语言的交际功能[15]。韩礼德的语言习得观主要是针对母语习得提出来的,然而外语学习者和母语说话人语用能力的形成和发展存在较大差异。在自然语境条件下,本族语者通过言语交际习得语言形式的同时,也习得了与其相匹配的语境知识,随后逐渐形成系统的母语语用知识。而外语学习主要是以课堂教学方式进行的,缺乏语言使用的真实语境,学习者主要接触的是语言形式,聚焦语言操练。外语学习与母语习得的一个关键区别在于:学外语之前我们大脑中已经存在一个母语的意义潜势体系,融入了母语语境和文化特征。由于语境与文化存在跨语言差异,外语学习者需要建立另一个意义潜势体系[16]。因此,学好一门外语需要在动态的表意过程中进行学习,培养外语语用能力就是要将静态语言结构与动态语境关联起来,最终达到准确而得体地使用目的语。

目前我国中学外语教学中通常使用的“语言能力”,更接近欧美语言学著作中的“交际能力”。新《课标》从语言教育的角度对语言能力进行了界定,认为语言能力就是语言运用能力,即在社会语境中理解和表达语言的能力,以及在其形成过程中发展的语言意识和语感。语言的运用性知识包括语篇知识和语用知识,其中,语用知识是关于“在特定语境中准确理解他人和得体表达自己的知识”,学习者只有掌握了相关的语用知识,在人际交流中才能做到言语表达的恰当和得体[17]50-54。《课标》中新增的语篇和语用知识标准,凸显了对学生实际语言运用能力的重视。2018年我国发布的《中国英语能力等级量表》,将“语用能力”(pragmatic ability)纳入了外语能力测评体系,即语言使用者(学习者)结合特定语境,运用各种知识和策略来理解和表达特定交际意图的能力。这一“窄式”语用能力界定,涵盖了语用能力的核心构念,因为准确解读话语意图是交际成功的基础[18]。

语用能力以语用语言和社交语用能力为核心不断拓展其边界,其内涵的不断丰富表明了语用能力的开放性和包容性。外语或二语语用能力研究横跨二语习得和语用学两个领域,关注在具体交际情景下外语学习者得体使用和准确理解话语的能力。现阶段我国中学英语教学对语用能力的培养关注不足,学生的英语语用能力发展不容乐观。全面了解语用能力的界定,有利于加强我国中学英语教学的语用意识,以满足新《课标》对语言能力发展提出的新要求。

三、核心素养下语用能力的培养路径

早在20世纪80年代,我国学者何自然指出外语教学应重视语用知识、培养语用能力[19]。相关研究表明,学习者在课堂环境中同样可习得语用能力[20]。卡斯珀(G.Kasper)和罗斯(K.Rose)系统介绍了二语语用能力习得的理论和方法,探讨了二语习得模式、学习环境与教学的作用等相关问题[21]。在全面分析语用能力内涵发展的基础上,本文以语用学的基本思想为指导,结合英语学科核心素养的要求,进一步探讨我国中学英语语用能力的发展路径。

(一)创设语境,提升语用语言能力

外语学习需聚焦语言形式,为传递和理解话语的功能以及动态内容储备语言资源。但言语交际总是发生在语境里,通过富含语境信息的语言操练,准确理解并得体表达特定语境下的交际意义。在外语教育环境下,语境通常是指使用语言的社会情境,包括真实和想象的社会情境以及语言学习中常见的语篇语境,后者常以语言或语言+其他模态形式来呈现[17]58。

外语课堂活动中教师要改变碎片化、脱离语境教语言知识的方式,注重语境创设,在真实的社会情境中呈现、学习和使用语言。帮助学习者将要学习的新知识与熟悉的经验联系起来,增强学习的生动性和趣味性,培养学习者有意识地根据交际场合、交际目的,有效实施请求、邀请、拒绝和道歉等言语行为。例如:

(1)A1: Would you mind opening the window,please?

A2:Open the window,will you?

以上例句具有同样的言语意义,都是表达请求开窗的行为,对听话人的强加程度不大,如果这两句话的说话人和听话人之间的权势基本相同,那么影响语言选择的变量就可能是距离因素,即说话人和听话人之间的社会距离。A1 通常用于社会距离比较大,并不是熟悉的人之间;而A2 可能用于朋友等比较亲密的关系,所以说话的态度比较随意。教师通过对比“请求”表达礼貌程度上的差异,引导学生分析交际双方的社会地位、亲疏程度、行为的强加级别,选择适当的语言表达形式。在具体情境中,说话者究竟能说什么、用什么样的方式来说,取决于情境语境中的语场、语旨和语式等因素,其中任何情境要素的变化,都会引起交际意义的变化。

语篇为语言学习提供主题、情境和内容,语言在语篇层次上学习实则是在语境中学习。在写作教学中,教师可通过布置真实语言交际任务,激发学生的学习兴趣,培养学生运用语言解决实际问题的能力。假定学生刚知道帮助他学习英语的一个外国朋友即将回国,打算写一封信给这个朋友,对其给予的帮助表达感谢和临别祝愿。教师可结合具体的信函内容,比较中西方语言和文化的差异,分析信函往来需遵循的得体、赞扬、谦逊和一致等礼貌原则,引导他们领悟语言文化并能根据特定语境做出适当的语言选择,有效而得体地完成交际任务。

外语课堂还可结合教学中呈现的语篇语境,帮助学生理解和掌握语言形式在特定语境下的语用功能。高中英语课文中有一段老板HX 与新员工ZY之间的对话,以高中英语教材人教版《英语·必修第五册》Unit4为例:

(2)ZY:Can I go out on a story immediately?

HX:(laughing) That’s admirable, but I’m afraid it would be unusual! Wait till you’re more experienced.First we’ll put you as an assistant to an experienced journalist.Later you can cover a story and submit the article yourself.

老板HX 面对新员工ZY 询问能否马上进行新闻报道时,HX的面部表情(laughing),似乎有些不置可否。但限制新员工ZY 想马上进行新闻报道会损伤新员工的工作积极性。为了减轻面子威胁,老板HX首先对新员工ZY强烈的工作热情表示认可(admirable),然后答应“等他工作经验再丰富些就可以进行新闻报道了”,这极大地维护了新员工的面子,同时也促进二者交谈能够顺利进行,利于营造良好的工作关系。

在进行文本分析时,教师要引导学生注重语言交际过程中的言外之意以及体态语言的细微变化,让学生在语境中体会说话的艺术并感受说话人语调以及句法的细微变化所传递的意义;同时在交际过程中学会尊重他人面子,和谐友善地进行沟通与交流。语篇是语言学习的载体,围绕语篇教学,可设计各种形式的学习活动,融合多项语言技能进行交际互动和意义协商,如角色扮演、人物讨论、读后续写、英语演讲或辩论、分享制作的小视频等,对提高学习者在特定语境中准确使用语言形式实施交际功能具有积极的促进作用。

(二)丰富文化内涵,提高社交语用能力

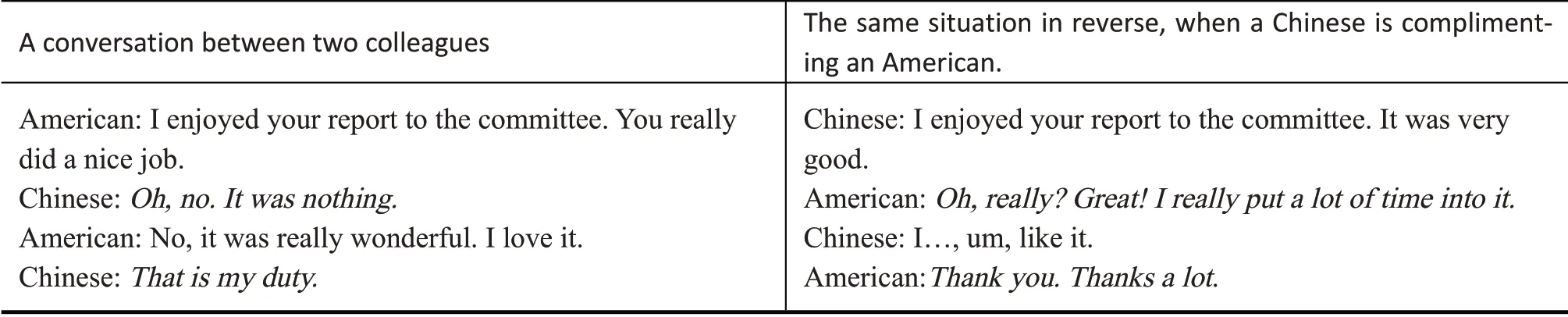

培养学生的语用能力不仅要提高语用语言能力,还要提高其社交语用能力。言语交际在传递各种信息的同时,也进行着各类文化的交流与传播。语言作为文化的载体,蕴含着丰富的人文内涵,为思想的浸润提供了鲜活、丰富的素材和知识。认知语境在很大程度上依赖于特定的文化背景知识的理解,例如,Midas touch, Achilles’heel, apple of discord等都是属于西方文化特有的表达式。外语教学要关注不同文化内涵差异,分析讲解影响语言使用的社会规约、人文因素和文化因素,系统介绍言语行为——称谓、问候、称赞、感谢、抱怨和告别等日常交流的话题——在特定社会文化背景下的使用规律和原则。例如,在跨文化交际中,观察中西方在回应他人称赞时的语用差异并分析其背后的文化观念。

以上两则对话表明,在回应他人称赞时中国人多采用谦逊的礼貌原则而西方人多遵循一致准则。对话中的中国同事使用“That is my duty”作为对美国同事赞扬的回应,就是一个语法正确,但在跨文化交际中并不恰当的例子,会给对方留下完成任务只是出于责任,自己或许并不乐意做此事的印象。此外,越来越多的英语学习者由于受西方文化的影响,也逐渐认同使用“Thank you”回应他人的称赞。

A conversation between two colleagues American:I enjoyed your report to the committee.You really did a nice job.Chinese:Oh,no.It was nothing.American:No,it was really wonderful.I love it.Chinese:That is my duty.The same situation in reverse,when a Chinese is complimenting an American.Chinese:I enjoyed your report to the committee.It was very good.American:Oh,really?Great!I really put a lot of time into it.Chinese:I…,um,like it.American:Thank you.Thanks a lot.

传统的跨文化语用意识强调对某种目的语文化知识的恰当运用,然而,在全球化和多元文化背景下,文化与语言之间的关系不再是一种线性依附关系,而是基于多元语境因素之间的临时建构和协同作用,语言的得体性与国别文化有千丝万缕的关系。强调培养学生的社交语用能力,就需明确交际是处在什么社会环境中,如果学习者在交流中没有敏锐地意识到或排斥双方文化价值观的差异,就很容易导致交流冲突。外语教学往往倾向于重视目的语文化学习而忽略把中国文化融入教学,导致在跨文化交际中因母语文化缺失而造成沟通障碍[22]。因此,外语课堂应注重中外文化知识的传授,帮助学生了解中外文化的特点及其蕴含的价值观,增强文化自信,尊重文化的多样性,提升正确的价值判断和选择能力,并能在交际过程中调整交际策略来达到有效而得体的沟通,实现外语教学的社会文化目标。

(三)借助语用推理,发展语用认知能力

推理是批判性思维的核心技能之一,语用推理作为人类认知过程的一种机制,在交际行为中起着不可或缺的作用。在言语交际中,误解的产生往往不是因为听者不理解话语的字面意思,而是因为没有完全理解说话者的意图或推断出话语在特定语境中的意思。对隐含信息和意图的理解是沟通成功的关键,否则会导致语用失误甚至交际失败。例如:

(3)Aunt: How did Jimmy do his history examination?

Mother: Oh, not at all well.They asked him things that happened before the poor boy was born.

在这段有关Jimmy 母亲与阿姨对话中,母亲回答“(Jimmy 这次历史考试成绩)不太好”,已经足以回答Aunt 的询问,而后的冗余信息,母亲违背了会话合作原则的量准则,进一步解释儿子考不好的原因而成为笑点:历史考题都是孩子出生前的问题。读者通过推理可知母亲的意图是想为儿子糟糕的历史考试成绩开脱。

英语听力对于许多学生来说是难点,有时人们使用的语言形式并非直接反映其传递的交际目的,而是常常通过委婉的方式来表达,因而准确推导话语的深层含义——会话含义对于提高听力水平有很大帮助。以2016年高考全国Ⅰ卷为例:

(4)Man:We need to have some fresh air.Do you mind my opening the window?

Woman: As a matter of fact, I’m feeling a bit cold.

在这段对话中,男士说房间需要些新鲜空气,询问女士是否介意打开窗户。女士没有正面回答,而是说自己有点冷。表面上是陈述她感觉冷的事实,实际上是委婉拒绝了男士开窗的请求。

语用推理作为语用学概念源于格莱斯(P.Grice)的会话含意学说,后经斯波伯(D.Sperber)和威尔逊(D.Wilson)发展为关联理论的“推理模式”。关联理论认为语言使用涉及信息发出者的明示表达和信息接收者根据明示信息进行推论的过程,这一过程受关联的认知原则和交际原则的制约,即人类认知倾向于最大程度地寻求关联,因而每个明示的交际行为都应设想为这个交际行为本身具备最佳关联性[23]。

有学者认为,关联理论有关交际的认知推理模式为外语教学提供认知理论依据[11]。英语学习活动以“引发认知语境-寻找关联信息-推断交际意义”交际推论模式为指引,就是遵循以主题为引领,语篇为依托,根据主题信息提示认知语境,引导学生在共享的知识背景下,通过词汇、语法等语言知识建立与主题的信息关联,进而推断文本的言外之意以及语篇的深层含义。以高中英语实验教科书人教版《英语·必修第一册》Unit 1 为例,Anne 写给她的好朋友Kitty的一封信里说:

(5)...I can well remember that there was a time when a deep blue sky, the song of the birds, moonlight and flowers could never have kept me spellbound.

从字面上看,Anne 描写了她回忆里窗外美丽的、充满生机的世界,但结合整封信的内容和Anne当时的写作背景,就能推断Anne言外之意其实想表达她十分渴望能走出阁楼,拥抱大自然。在英语阅读中,教师要引导和启示学生结合语境理解语篇的深层含义,同时分析作者的写作背景和所处的状态,以便更好地理解作者的意图。

语用教学认知观把语言教学过程看作是一个交际过程,其中将对语言知识的理解或对含义的推断视为认知加工的过程[11]。培养学生在动态语境中进行有效推理,就是培养学生在具体的语境中推断话语的施为用意,并能根据字面意思推导作者字里行间所表达的隐含意义。语用推理的过程是体验学习、主动构建意义的过程,有利于培养学生的批判性思维能力,发展语用认知能力。

(四)强化语用意识,促进外语教学多元目标综合发展

语言使用常表现为语用与音系、语用与句法、语用与语义的交互作用,表明语言使用是一个整体。语用综观[24]体现为融合不同层面的语言知识建构意义的语用视角和语用意识,对外语教学具有指导意义。高中英语课程的内容标准在语音、词汇和语法知识等方面特别突出语用要求[25]66。

外语教学要引导学生在真实的语境中学习和运用词汇,观察语言使用在不同文化语境下的差异。例如,在每年的圣诞节期间,许多商店都会张贴促销广告。中文的“打八折”“享受八折优惠”,其英文表述应为20%而不是80%discount,因为discount 在英文中是“折扣”的意思。语法教学要遵循语用关照下的语法知识与语义知识融合、“形式-意义-使用”统一的三维动态语法观。被动语态和主动语态的区别,不仅是形式上的变化,被动语态的信息强调功能决定了被动结构的选用不是任意的。例如,The car crashed into the tree/The tree is hit by the car 突显的信息不同,分别为“小车”和“大树”。语法教学可通过聚焦语言形式和结构,发现语言规律,进而在基于语法教学目标的学习任务链中,帮助学生在特定语境中运用语法知识理解和表达意义,不断强化语用意识。

基于语言使用的语用综观还体现于将语言教学融入语用与认知、语篇和语境的互动关系之中,围绕语篇赋予的话题内容和主题语境展开意义探究活动,挖掘语篇的育人价值。在教学过程中引导学生运用相关的语言知识和策略,分析语篇的语言特点、文体特征及其与主题的关联,选择得体的语言形式开展与语篇主题相关的讨论,发掘作者的写作意图和价值取向;进而在理解的基础上,概括和提炼语篇的主题意义,感悟并深化主题语篇所承载的深层文化内涵,提升思维能力和文化理解。在核心素养背景下,语用能力的发展需整合课程内容的各要素,从而实现语言、文化、思维的融合发展,为英语学科核心素养的培养提供依托和途径。

四、结语

在全球化和多元文化背景下,人们越来越需要在跨文化交际中使用日益复杂的语用能力进行沟通和交流。语用知识与外语教学密切相关,外语教学应重视语用知识的传授,拓宽和深化语用教学内容,构建外语语用能力的发展模式,减少跨文化交际中的语用失误。学习外语不仅仅是学习与人用外语交流,同时也是引导学生用另一种认知方式思维,培养健康的价值观[1]。因此,外语教学在构建学生语用能力发展时,应注重建立语言与文化、语言与社会、语言与思维交融的学科素养发展体系,实现外语教学的多元目标,促进人的全面发展。