中国传统音乐研究:双重格局与本体内核

——兼论建立“中国传统音乐理论体系”的意义

徐天祥

内容提要:探讨“音乐学目光投向何处”的前提,是准确理解郭乃安《音乐学,请把目光投向人》一文的原意。文章认为郭先生主张音乐本体研究与文化研究并存,并未倡导研究对象由音乐本体转向外部文化。在中国传统音乐研究领域,应建立以音乐本体研究为内核(开放式的本体研究),本体研究与文化研究并存的双重格局。文章同时探讨了建立“中国传统音乐理论体系”的意义,认为:音乐研究承担着支持音乐创作与音乐教育的社会责任;自由学术研究与国家迫切需求之间并不矛盾;中西方均有音乐理论体系建设成功的先例;中国传统音乐理论体系注定不全面,但并不影响建设中国传统音乐理论体系;认识到中国传统音乐的客观特点以及由此带来的理论体系建构上的困难。

本次研讨会的主题是“音乐学,应把目光投向何处”。我想主要立意是讨论在中国传统音乐研究中,究竟应侧重形态研究还是文化研究?会议题目则受到郭乃安先生《音乐学,请把目光投向人》一文(以下简称“郭文”)的启发。鉴于此,本文将首先解读郭乃安先生的观点,在此基础上提出笔者的见解:在中国传统音乐研究领域,建立以音乐本体研究为内核,本体研究与文化研究并存的双重格局。

一、再读原典:郭乃安先生主张音乐本体研究与文化研究并存,“投向人”不应被误解为研究对象由音乐本体转向外部文化

郭文是一篇闪耀着学术智慧的经典之作,自1991年发表后在音乐学领域产生了广泛影响。仅直接受其启发命名的学术论文就有《音乐学,请把目光投向音乐!》《音乐学,请把目光也投向表演》《民族音乐学家,请你也将目光投向城市》《客家研究:请把目光投向礼俗音乐》《音乐学,把目光投向何处?》《音乐学,请把目光面向谁?》《音乐学,请把目光投向他》《音乐研究怎样“把目光投向人”?》《音乐教育学,请把目光投向人》《音乐教育,更把目光投向人》《请把目光投向人:中国近现代音乐史学科建设发展的人本转向》《再把目光投向人》《民族音乐学为何要研究人》等。在一般印象中,郭文主张将研究对象投向“人”,既然不是投向音乐,那就是投向外部文化研究了。学界也因此产生音乐研究应将目光投向音乐还是外部文化的追问。

笔者认为:我们既然借郭文之题讨论“音乐学,应把目光投向何处”,首先应当准确地理解郭乃安先生的原意。再读原典可以发现,郭文并未主张研究对象由音乐本体转向外部文化。其值得重视的地方如下。

其一,倡导音乐本体研究与文化研究并存,这里的“人”不能等同为外部文化。

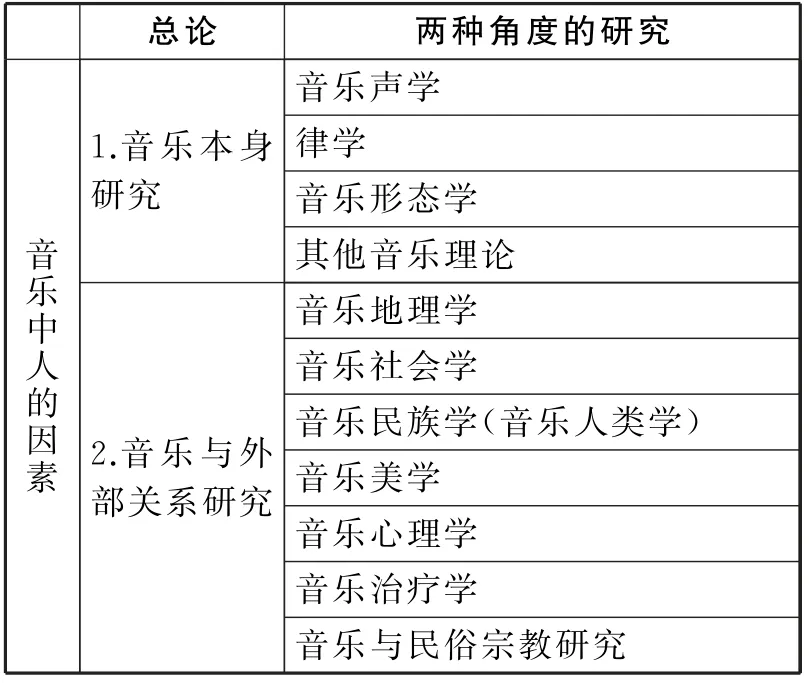

郭文引言(总论)将音乐研究分为两种类型:一是“音乐本身的研究”,如音乐声学、律学、民族音乐形态学、音乐理论等;二是“音乐与其外部诸条件的联系的研究”,如音乐地理学、音乐社会学、音乐民族学(音乐人类学)、音乐美学、音乐心理学、音乐治疗学等。其论文主体内容亦分两部分:前半部分论述声学、律学、形态学等如何渗透进人的因素;后半部分讨论音乐地理学、音乐与民俗宗教研究等怎样与人关联。音乐本体研究与外部文化研究在郭文中是并存的。

表1 郭文的音乐学术分类④

郭文提倡“音乐学,请把目光投向人”,但没有提倡“音乐学,请把目光投向外部文化”。这里的“人”不能理解为外部文化或人类学,而是强调音乐中存在人的因素,人的因素涵盖了音乐本体以及音乐与外部关系(外部文化)这两种类型的研究。在郭先生的分类中,外部关系研究仅是人对音乐影响的研究领域之一,音乐本体研究同样也体现了人对音乐的影响。他所主张的,是无论音乐内部本体还是外部文化,都深刻地烙印着人的因素,都不能忽略其间蕴含的人的意识、审美、思维等。只有关注音乐中人的因素,才能更好地认识音乐,把握音乐本体以及音乐与外部世界的关系,而并非主张由研究某一类型的音乐转向另一类型。因此也就不存在“请把目光投向人”是提倡研究对象由音乐本体转向外部文化的问题。

其二,认为民族音乐学为研究音乐与外部关系的众学科分支之一,而非全部。

其三,指出了学术研究中的“两张皮”问题。

民族音乐学研究中一个常见的问题,是在研究某种音乐时,先长篇介绍地理、历史、民族、经济、人文等各种背景,然后分析该音乐的特点,但背景与音乐之间未建立起有机的联系,因而常被批评为“两张皮”。郭先生早在1992年即指出这一问题(虽然未用“两张皮”的称呼),并给出了解决的“药方”——历史背景必然作用于人的思想、情绪、意志和愿望,进而影响人的音乐活动,只要把握住人的精神生活,也就有了连接二者的抓手。这与西方民族音乐学提倡的“概念、行为、产品(音乐)”的理念,亦有相通之处。不过先生对于这一问题的关注,倒不一定是受外来民族音乐学的影响,而更多是基于历史唯物主义之社会存在与社会意识、经济基础与上层建筑关系的透彻把握,以及对环境影响人、人影响音乐这一朴素道理的智慧开悟。

实际上,音乐与文化背景的关系是一个较为复杂的问题。它的有效解决,取决于主客观的双重因素。主观上,研究者应当努力开拓思路、苦练内功,探寻音乐与文化的内在有机联系。如关注郭文所述的音乐中人的因素,以及民族音乐学强调的通过研究表演解决音乐与文化的“两张皮”问题,“把音乐的构成看成是一种人类不同文化中行为的结果”,在对音乐文本作分析时“考虑到它的人类学的内涵”,等等。

客观上,还应当考虑到文化背景对于某一具体音乐研究对象的影响是否强烈。音乐存在于自然、社会体系中,文化背景或多或少对音乐有影响,有的影响是显性的,有的则是隐性的,或是不突出的。音乐自身规律与外在影响作为两条线索,有时交织在一起,有时相对分离。我们不能忽视文化背景与音乐的交互影响,也不能无视二者的相对分离(或自身规律)。否则音乐美学中的“自律论”为何没有完全被“他律论”代替?正如于会泳在《腔词关系研究》中总结的腔词关系那样,二者除“相顺”外,也都有各自的规律,唱腔有充分的自由,二者均应保持“自行规律的完美,而不得有所偏废”。对音乐有直接影响的唱词如此,文化背景更是如此。有的音乐与语境关系紧密(劳动号子、舞蹈音乐等),有的并不紧密,尤其是艺术化、专业化、高度精密发展的音乐,并非所有的音乐都适宜于用文化背景解释。不然重视外部关系研究的民族音乐学为何较少涉足西方古典音乐?其为何更易与中国少数民族音乐而非戏曲音乐结合?深层原因之一也正在于此。客观上,有些“两张皮”问题是可以努力解决的,有些“两张皮”是必然的——二者或许并不存在紧密的联系,应根据研究对象的特质区别对待。对于后者,应当大幅压缩文化背景的一般性介绍,而凸显音乐本身的研究体量。但无论如何,郭乃安先生提出了自己解决这一问题的思路,富有启发意义。

其四,“音乐学,请把目光投向人”呼吁产生的另一个深层因素,是改革开放、思想解放年代对人性、人文主义的关怀。

众所周知,在此前相当长的一段时间内,音乐史研究的主流思想是以阶级分析为纲,对音乐事项、历史事实、相关人物的分析臧否均以此为圭臬。从《中国近现代音乐史》等史著对音乐家的评价及历次修订中,均能发现这一主线的贯穿与消长。改革开放后随着国家“拨乱反正”,社会思想领域人道主义、异化等问题的争鸣,音乐界“回顾与反思”研讨的推进,学界逐渐能够宽和、客观地审视音乐家的艺术成就、历史贡献,对知识分子投以人文关怀。及至21世纪初,“以人为本”成为科学发展观的核心、整个社会的共识。郭乃安先生长期从事当代音乐、音乐理论的研究,是“马思聪演出曲目讨论”、《当代中国音乐》编纂等重要音乐史事的亲历者、参与者,又是当时发起诸多音乐思想争鸣的《中国音乐学》杂志的创刊主编,对于这一问题的体悟也自然更加深刻。郭文最后以嵇康和阮籍为例,讨论了阶级性与人的辩证关系问题。其论述虽未展开,行文也比较谨慎,却尽可能凸显人的作用和意义,强调音乐规律、突出人的精神世界与音乐之间的关联。因而郭先生提出“音乐学,请把目光投向人”,除了一般意义上强调关注人与音乐、与外部文化关系的学理因素外,也不能忽略在特定时期为音乐家争取人文关怀的深层动因。

二、中国传统音乐研究:双重格局与本体内核

受郭乃安先生启发,笔者就中国传统音乐研究的取向提出几项思考,以求教于方家。

(一)建立本体研究与文化研究并存的中国传统音乐研究双重格局

音乐学是研究音乐的学问,关于音乐的一切研究都应囊括在内,中国传统音乐也不例外。因为音乐既是声音的、形态的,也是社会文化生活中的事项,它承载了人类的精神、习俗、文化。就像一枚硬币的两面一样,二者缺一不可。任何取向的研究都只是认识音乐的一个角度,正如“盲人摸象”一般,只有各个角度的研究集合起来,才能帮助我们立体、完整地认识音乐这一综合事象。在音乐研究领域,一直存在本体与外部文化的两种研究视角,中外概莫例外。

早在1942年,中国传统音乐研究的开拓者吕骥就在《如何研究民间音乐(研究提纲)》中将民间音乐的研究内容设定为“一般问题”与“专门的技术问题”两类:前者为社会基础的影响、思想情感、与文学语言的关系、宗教风俗的影响、宫廷音乐与民间音乐关系、外族音乐与民间音乐关系、各地民间音乐关系与影响、分布现状与流传历史、利用改造问题等;后者包括节奏、曲调、形式、演唱技术、演奏技术、乐队组织、记录(记谱)等。前者多半为外部关系研究,后者为本体研究。吕骥并未受西方民族音乐学的影响,他作为中国传统音乐(民间音乐)研究的奠基者之一,同样提出了从近似内外两个角度研究民间音乐的建议。

美国民族音乐学家查尔斯·西格尔认为“音乐学的目标必须是‘对人类音乐的整体研究,包括音乐本身和音乐与外围关系的研究’”。查尔斯·西格尔的孙子、同为著名民族音乐学家的安东尼·西格尔,曾经用切香蕉比喻音乐可以从各种角度作研究。我们需要了解某根香蕉(音乐)本身,也应了解香蕉的历史、种子、生长条件,这根香蕉与其他香蕉(舞蹈、戏剧等)、与香蕉树(人类文化)的关系。只有“先找到树(文化),再看看一整串香蕉(多种艺术),最后观察这个香蕉(音乐),这样才能得到音乐的全貌”。菲律宾学者吕梅丝认为音乐研究就像一个伸缩镜,既可以把镜头拉近,聚焦音乐本体分析,也可以把镜头拉远,看到音乐的全面整体,做到二者兼顾。香港学者曹本冶提出研究音乐的“产品”(音乐,过程的结果)与“过程”(音乐的社会化过程)、“点—面—点”之关系等,实际上也是内外两种视角的另一种表述。

西方音乐研究者于润洋在对瓦格纳歌剧《特里斯坦与伊索尔德》的研究中,提出过“音乐学分析”的理论,其基本思路也是对研究对象做音乐本体艺术分析与音乐内涵社会历史分析两类考察。何乾三在为《音乐百科词典》撰写的条目中,认为音乐学“不仅要研究音乐作品本身,还要考察音乐与有关诸因素之间的相互关系”。上述几位学人从事专业、主要活动时间甚或国籍都不同,但对待这一问题的认识却颇为相近,这也说明从内外两种视角研究音乐是一种逻辑上的必然。二者切入点不同,但相互促进、相互补充,缺少任何一个都不能完整地认识客观对象。

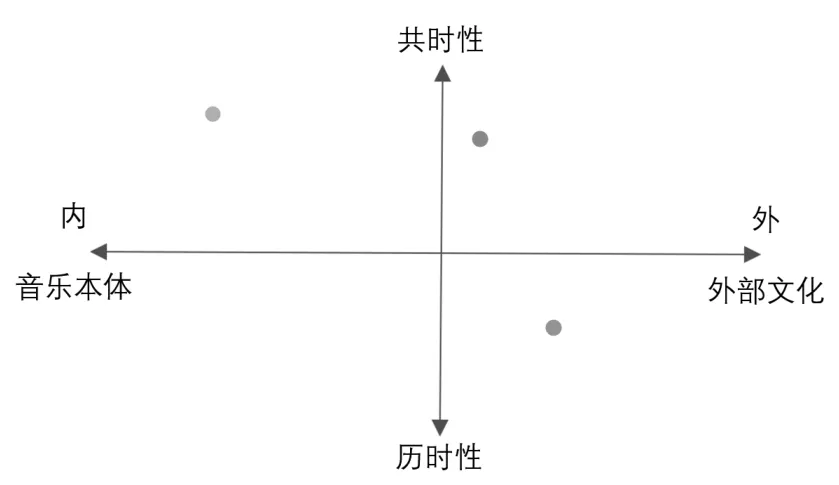

图1 中国传统音乐研究的张力场结构⑳(此外还有雅俗、政乐、中西等各种维度)

郭乃安先生在文中总结的对共时性/历时性的音乐作内/外两种视角的研究,实际上是为音乐研究提供了一个“张力场”结构,所有与音乐相关的研究都能够在其中找到自己的位置。既可以作纯本体研究,也可以作纯外部研究,二者也可以融合,而融合的比例又存在无限变量的可能。实际上,本体研究与文化研究并存的双重格局就是中国音乐/中国传统音乐研究真正的百花齐放。

在内外两级的张力场结构中如何选点,取决于主客观的双重因素:客观上,有的音乐性较强,如古琴音乐、木卡姆等,更适宜于音乐本体的研究;有的音乐性较弱或音乐本体较简单,但民俗文化信息丰富,如部分南方少数民族的吟唱史诗、节庆音乐活动等,其综合性较强,更适宜于外部的研究。主观上,不同学者有不同的出身与知识结构,美国民族音乐学(音乐人类学)专业有的设在综合大学的人类学或民俗学系部,这自然会影响研究者的学术风格;有的也是学者的个人兴趣使然,如薛艺兵、杨民康先生等是作曲出身,后来却转向仪式音乐、音乐民俗等人类学取向的音乐研究。

(二)双重格局以音乐本体研究为内核

学术研究作为个人取向,是自由的;作为整个学科的构成,在双重格局的前提下应以音乐本体研究为内核。主要原因有以下两点。

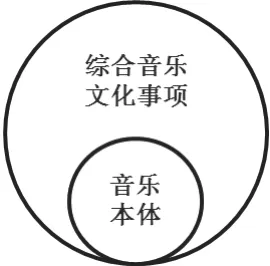

其一,对于任何文化事项而言,产品或文化事项本身都是第一位的,它是整个文化事项得以确立的前提。音乐以声音为表征,音乐本体是音乐得以呈现的手段,也是音乐内涵、文化意义的载体,是整个音乐文化事象的内核。所谓“皮之不存,毛将焉附”,没有音乐本体,音乐文化事象也就失去了依托的核心。因而在音乐研究中应当树立“音乐本体第一性”的原则,只有“知其然”,才能“知其所以然”。

诸如研究阿炳的音乐,《二泉映月》等作品本身、与当地民间音乐的渊源;研究古琴音乐,古琴音乐的作品、记谱方法、流派异同;研究鲁西南鼓吹,鼓吹乐的乐队组合、乐曲、即兴特征;研究杨荫浏,杨荫浏的音乐学术成果与贡献等,应成为整个研究的内核。正如研究红学,《红楼梦》作品本身;研究毕加索,毕加索画作的特点、风格、流变等;研究好莱坞电影,电影本身,应是整个研究的内核。目前学界常见的“民族音乐学”的一种写作思路——背景语境→历史演变→组织结构→表演活动→音乐本体分析→文化意义阐释,实际上也是用类似于“剥笋”的方式、一层层深入音乐内核,这个内核就是音乐本体以及依附于其上的音乐意义。

图2 音乐事项构成

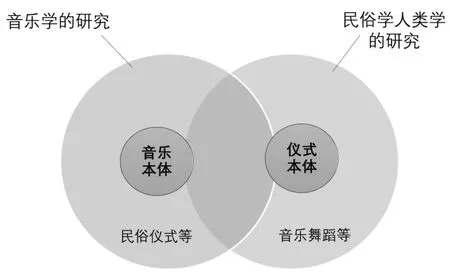

其二,音乐呈现为声音,音乐也是社会文化中的音乐,是一种综合性的文化现象。例如一场葬礼活动,就包含信仰、仪式、美术、音乐、舞蹈、语言文学、建筑等各类文化信息。从各个角度切入,均可研究这一现象,每个角度都代表了一个学科,各个学科都有自己的内核。对于音乐学者而言,音乐本体是内核,民俗仪式等是外围;对于民俗学人类学者而言,民俗仪式是内核,音乐舞蹈等又成了外围。所谓内核,实际上是专业不同而互为转换的。各研究都有价值,并无高下之分。各研究也是交融的,经常会连带其他学科的因素。我们既可以研究纯音乐本体,也可以研究纯仪式民俗,也可以二者结合。这实际上也是一个张力场结构,在各个层面结合与否都是可以的。

图3 互为内核

在这一前提下,我们也应当看到:毕竟音乐学家擅长的还是音乐研究,音乐是一种技术性很强的学科,很多人类学家无从入手,也未必特别在意。而综合文化研究相对障碍较少,不同专业的人士都可谈论,但功力最高的无疑是文化学者。如果从文化角度切入研究的话,音乐学者很难超越文化人类学家。因而就主体分工上而言,大部分音乐学家还是应当把重点放在音乐研究上,这是我们能在整个学科分工体系中作出独一无二贡献的部分,并在此基础上适当拓展外延。当然这一点也不绝对,也有少数音乐家在人类学文化研究上有所创见。例如杨沐关于海南性俗音乐活动、福州游神等研究。其虽未涉及音乐本体,甚至不以音乐为重点,但在文化阐释、人类学理论建构上也有着令人瞩目的成果。中西方国情存在差异,西方人类学家中有不少人对音乐感兴趣,而中国的人类学家较少关注音乐问题,这也为中国音乐界的人类学研究留下了一定空间。

(三)本体研究应是开放式的本体研究

需要注意的是,音乐本体研究固然重要,但不能保守、狭隘和故步自封,它应当是开放式的本体研究。

首先,音乐是人的产物,它既有自然科学的属性,又有人文学科的属性,是主客观的统一。我们在尊重自然属性的前提下,不能忽略其间的人文属性。郭乃安先生文中指出,纯粹的本体研究也蕴含着人的因素。例如十二平均律中的大三度和减四度音数相同,但听觉感受却大不相同,只有联系人的因素(而非纯粹依靠物理)才能合理解释。再如看似客观的调式音阶,实际上也是人对音乐感受的模式化体现。以往我们比较关注音乐与外部关系中人的因素,而忽略了纯粹的音乐形态同样体现出人的印记。音乐本体研究不能限于静态、片面、自闭的状态,而要全面、生动地理解音乐本体的内核与特质。

其次,音乐本体研究是一个异常丰富的领域,不能完全等同于音乐形态研究,尽管后者是前者的主体。郭乃安先生文中已提到音乐本身的研究包括音乐声学、律学、音乐形态学、其他音乐理论等。而音乐形态本身也是非常丰富的。例如,刘桂腾《鼓语》一书是关于萨满鼓的著作,这无疑是一个人类学色彩浓厚的选题。但萨满鼓本身即是乐器,属于音乐形态“律调谱器”中的“器”,从这一角度来看又属于典型的形态学研究了。

再次,以往音乐形态研究的主要做法是分析传统音乐的调式、旋律、节奏、结构、声部等,这一做法比较经典,但同时也应引入新的分析思路和方法,以使得二者形成互补,保持音乐本体研究鲜活的生命力。例如,传统音乐研究领域的“三声腔”“色彩区”“商音中心”理论、应用于中国传统音乐的申克分析、声学测量、“音乐形态分析的民族音乐语境”、传统“乐语”所代表的音乐形态发展手法等,均较有启发意义。此外,西方民族音乐学强调发散性思维,在音乐记谱与分析领域有不少新思路。例如比较音乐学先驱埃利斯的音分标记法,以及学科常用的规约性与描述性记谱、自动记谱仪、通用旋律动态模拟器、标图谱、巴托克的旋律分析、对音乐即兴变化手法的探究、对音乐思维的探索、音乐表演与形态的互动关系等。传统平面、静态的音乐分析应与新的分析思路方法结合,共同促进音乐本体研究的开展。

(四)以音乐本体为内核,也是认识中国传统音乐、总结中国传统音乐理论体系的迫切需求

中国传统音乐研究中的兴趣点和关注面可以有很多,当下最重要的任务是总结自身的音乐理论体系(见下文)。

三、建立“中国传统音乐理论体系”的意义

总结中国传统音乐理论体系的目的,是为了更好地认识研究对象(求知),也是为了助力音乐创作与音乐教育(应用)。应不应总结中国传统音乐理论体系,研究能否与创作发生关联,学术界尚有争议,应直面这一问题。

(一)音乐学是研究所有音乐的学问,研究对象包含音乐实践的研究

音乐是声音艺术,如果没有实践便无法存在,也就更不可能有音乐研究。音乐研究不能与音乐实践相脱节。作曲家的职责是创作,表演家的职责是表演,而音乐学家的职责是理论研究,这个理论研究当然包括分析音乐创作特点、总结音乐成败规律的研究。只是由于历史分工、专业侧重等原因,与理论体系相关的部分常被列入作曲技术理论范畴,音乐学专业另研究其他。但无论怎样分工,关注创作、总结音乐理论体系是广义音乐学(音乐研究)的题中之义。随着学术研究的拓展与深化,许多研究面对抽象的理论或音乐中的文化因素,而不一定直接面对鲜活的音乐实践。但即便再抽象的理论,其生发的原点仍是音乐本身,在研究抽象理论的同时不能排斥鲜活音乐实践的研究。

(二)中国传统音乐理论体系是当下中国音乐创作与音乐教育领域的迫切需求,音乐研究承担着支持音乐创作与音乐教育的社会责任

学术研究的主要目的是求知,除此之外也有现实的需求,二者并不矛盾。中国当下音乐创作尤其是专业音乐院校的音乐创作,面临两个突出问题。一是缺乏可听性,许多作曲家迷失于西方新潮音乐的实验与逻辑中难以自拔,既不了解世界各民族、各地区无限丰富的传统音乐思维与资源(不少人所谓的“世界”实质上指西方,即自我“想象中的世界”,并不是真正的世界),也放弃了音乐的人性、美感与基本功能,形成了自我固化的评价体系与利益圈子,垄断了高校的作曲导向。名曰“个性”“创新”,实则有“自说自话”“坐井观天”之嫌。大江东去浪淘沙,几代从事中国新潮音乐创作的作曲家,历经近四十年的探索(20世纪80年代至今),少有经典之作。专业音乐创作远离了经典,也远离了社会音乐生活。二是即便在比较传统的非现代音乐创作中,西化状态也十分严重。作曲家们也下民间采风,也使用民族乐器演奏,但音乐听起来就是不“中国”——因为其基本的音乐思维、发展手法都是西式的,从中能看到中国音乐素材,但仅是素材而已,很少听到中国音乐的发展思维。例如,很少有专业作曲家用“散、慢、中、快、散”的结构布局作品;中国音乐中常见的“催”与“撤”“鱼咬尾”“句句双”“连环扣”“展衍”“金橄榄”“螺蛳结顶”“五调朝元”等创作手法,更是鲜见使用。

究其原因,中国的专业音乐教育是在西方音乐教育体系基础上调整而成,其尽管进行了民族化改变,但音乐基础课程仍主要是西方音乐。如“四大件”的和声、曲式、复调、配器,以及作为基本乐科的视唱练耳、乐理,大部分人辅修的钢琴等,各科的音乐成分主要是西方作品,高校“所学内容的百分之八十是西方音乐”。学生的专业可能是二胡、琵琶,但训练音乐思维的音乐基础课程却主要是西方音乐,丰富多彩的中国传统音乐思维与高校课程体系基本是断裂的。这一体系培养出的专业作曲人才,创作音乐思维肯定是西式的。造成这一窘况的根本原因,是高校缺乏中国传统音乐理论体系。音乐理论家们没有总结出足够的中国传统音乐理论体系的成果与教材(当然有很多成果,仍需继续奋斗),高校教师即便想更多教授中国音乐理论体系的内容,也常常陷入“巧妇难为无米之炊”的境地。

瞿小松曾经反思过这一问题,但作曲界同人的反馈是:“你说我们现存的体系有问题,那你拿一个体系来看看!”“问得好!……可悲,我拿不出!可悲,我们拿不出!我们拿不出,正是真正的症结、真正的悲哀。为什么?因为‘我们’根本没有下过真功夫!”祖国的作曲实践迫切呼唤着传统音乐理论的支持,而当下很多音乐学家在这里是“失语”的。即便是为数不多的中国传统音乐理论体系著述,近半数也由作曲界人士完成,如黎英海《汉族调式及其和声》、李西安等《中国传统曲式学》、李吉提《中国音乐结构分析概论》、樊祖荫《中国多声部民歌研究》《中国五声性调式和声的理论与方法》、于苏贤《中国传统复调音乐》等。由于建设中国传统音乐理论体系的意识较为薄弱、该研究难度也确实较大,仅有少数有识之士耕耘于此,更多音乐学家则远离了这一研究。中国传统音乐理论体系及相关课程的匮乏,导致当前高校音乐创作普遍缺少中国音乐固有的思维与深层民族风格。在可以预见的将来,这一境况也不会得到根本改变。由于种种原因,中国专业音乐创作的整体走向或许很难被改变,不过中国传统音乐理论体系对专业音乐创作、音乐教育的影响即便很微弱,哪怕只有1%,这种努力也是非常有意义的。音乐研究者不能放弃这一领域的社会责任和现实责任。

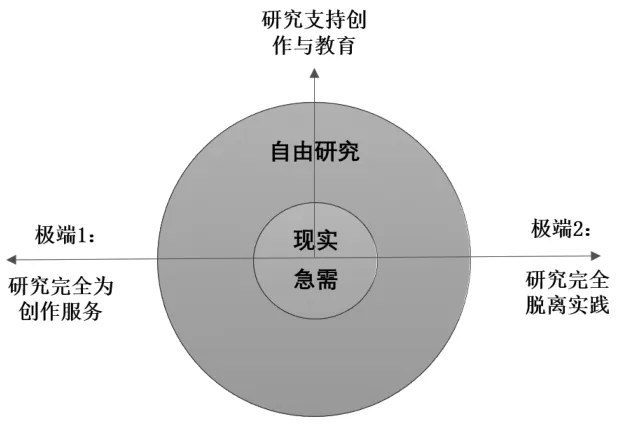

(三)应避免“研究完全服务创作”与“研究完全脱离实践”这两个极端,自由学术研究与国家迫切需求之间并不矛盾

在20世纪中前期,音乐研究为创作服务是一种主流观点,“我们音乐工作者研究民歌,不是为研究而研究,其目的还是创作”。音乐研究是认识、发现客观世界规律的学问,其源于人类认识世界、探索求知的内在需求。研究成果固然可以用于创作,创作所需也可以成为音乐研究发展的重要动力或目的之一,但创作不应成为音乐研究的唯一目的。因为这样会取消音乐学的独立性,无法对研究对象获得完整、客观的认识。上述较为偏狭的认识产生于特殊年代,其与观点持有者的作曲家身份等也有关。进入20世纪80年代后,音乐学获得了自身独立性,摒弃了仅仅“为创作而研究”的功利目的。与此同时,我们反对将服务创作作为研究的唯一目的,但也不能滑入另一个极端——研究完全脱离实践,对音乐实践漠不关心。为了创作而深入研究,怎么就不可以呢?(只要它不是学术研究的唯一或主要目的,而是目的之一,这一问题即可迎刃而解。)如果学术研究成果能够为创作所用,能够总结祖国音乐的规律为作曲家所了解,进而在某种程度上改变(或微调)音乐创作的发展,让新一代中国作曲家保持音乐创作的民族风格、延续传统音乐的思维,这不是一件很好的事情吗?这不正是“应用民族音乐学”提倡的“应用”吗?支持音乐创作与音乐教育应成为音乐学研究的诸种目的之一,这也是建设中国传统音乐理论体系的深层动力之一。

学术研究是自由的,每位学者都有自己感兴趣的领域,各项研究都有不可替代的价值,应尊重个体选择和兴趣,但国家迫切需要的研究则应重点投入。如同自然科学领域的探索很多、万事万物皆可研究,但5G、人工智能、芯片等起着“第四次科技革命”的引领作用,是国家之所急需,为民族复兴、时代发展之所系。5G等发展并不影响一般性的自然科学研究,而百花齐放的科学研究也不妨碍国家在5G等领域集中资源、重点投入。二者是一般与重点、全面研究与重点研究的辩证关系,并不矛盾。中国传统音乐理论体系之于整个中国传统音乐研究,同样如此。

图4 全面研究与重点研究的辩证关系

(四)中西方均有音乐理论体系建设的成功先例

中国传统音乐理论体系能否被建立起来,学界有不少质疑之声。实际上,中西方在音乐理论体系的建设方面均有成功经验。西方音乐早已建立起自己的理论体系。一方面是和声、曲式、复调、配器四大件,以及基本乐科之乐理、视唱练耳;另一方面是以传统分析、申克分析、音级集合理论为代表的音乐分析,以作曲与音乐学为两翼总结出自身的理论体系。无论是认知客观对象的纯学术研究,还是应用的作曲技术理论,都可以在此基础之上开展各式各样丰富的拓展研究。我们无法想象,如果西方人没有总结自己的音乐理论体系,我们该如何认识、透彻了解西方音乐。中国传统音乐理论体系的建设虽然薄弱,但也有成功案例。音乐学家于会泳总结传统音乐形态规律的《腔词关系研究》《民间曲调研究》不仅成为学科经典,而且在传统音乐改革方面经历了实践检验,具有理论指导实践的现实价值。因此建立中国传统音乐理论体系是切实可行的。在总结自身音乐理论体系上,历史悠久的西方音乐如是,中国传统音乐如是,印度音乐、印度尼西亚音乐等同样如是。

(五)中国传统音乐理论体系注定是不全面的,但并不影响建设中国传统音乐理论体系

中国传统音乐是多种体裁、类型、风格的集合体。各地音乐风格多样,很难用一个总体的理论框架涵盖所有传统音乐的特点,即便有也难免带“以偏概全”之嫌。这也是不少同人反对建立中国传统音乐理论体系的原因。实际上这仍是一个如何看待差异性与同一性、主要矛盾与次要矛盾、全面性与重点突出等辩证统一关系的问题。

任何概论性、宏大的研究,都很难涵盖所有事物的特点,这一点并非中国传统音乐理论体系独有。例如,在一般的《中国古代史》著作中,很难找到音乐的内容,而音乐无疑在历史上存在过。在《中国古代音乐史》《中国近现代音乐史》中,也较少见到少数民族音乐的叙事。《中国传统音乐概论》也并没有涵盖所有的传统音乐乐种。我们论及陕北民歌时常说徵调式与双四度框架,蒙古族民歌多为羽调式,实际上这些音乐的调式是非常丰富的,远非某个单一特点所能涵盖。但若因此不撰写《中国古代史》《中国古代音乐史》《中国近现代音乐史》,不撰写《中国传统音乐概论》,则是因噎废食。在纷繁复杂的音乐特征中,只要抓住主脉、涵盖大部分音乐事象,为人类认识对象提供一个主要框架或认知工具,这一理论体系便发挥了重大作用。理论体系永远穷尽不了现实,现实永远也不能缺少理论体系。赵宋光的《论五度相生调式体系》,于会泳的《腔词关系研究》,陈应时、杜亚雄、杨善武等人的传统乐理建设也很难全面,但其价值和意义有目共睹。西方和声体系以“Ⅰ—Ⅳ—Ⅴ—Ⅰ”功能进行为基本原则,但西方从古至今的音乐实践极其丰富,各类反功能进行、平行五八度屡见不鲜。反功能、平行五八度并不影响“Ⅰ—Ⅳ—Ⅴ—Ⅰ”的主要原则,丰富多彩和声手法也并不影响整个和声体系的建设。中国传统音乐理论体系同样如此。

(六)认识到中国传统音乐的客观特点,以及由此带来的理论体系建构上的困难

人类音乐并无先进落后之分,欧洲音乐、中国传统音乐、印度音乐、波斯-阿拉伯音乐、非洲的音乐等都是世界多元音乐中的“一元”。不过值得关注的是,数千年来以儒家为代表的中华文明统治力和融合力极强,无论多么强大的外来文明,最后都被中华文明所融合,匈奴文化、鲜卑文化等整体上趋于消失就是实例。但有着悠久历史与旺盛生命力的中华音乐文明,在面对20世纪西方音乐的时候非常脆弱,可以说几乎不堪一击。这种情况不独中国如是,周边日本、韩国、越南等国家,音乐同样普遍比较西化。反观印度曾被英国殖民数百年,连国语中都包括英语,殖民程度不可谓不深,但为何印度音乐没有被西方音乐同化?反而西方的小提琴、风琴、吉他等完全被印度音乐同化,不仔细听甚至察觉不出这是西方乐器(远较中国小提琴协奏曲《梁祝》的民族化程度深)。为何音乐曾经西化的北非国家突尼斯,经过数十年就建立起了自己的民族音乐教育体系,树立了本国传统音乐的主体地位?为何印度尼西亚的加美兰音乐难以被西方音乐同化?原因何在?笔者认为除信仰、从业群体的努力等外在原因外,另有两个中国传统音乐自身的因素需要重视:一是律制;二是音乐的体系性化程度是否集中凝练。

中国音乐多以五声为骨干,但有十二律;西方音乐以七声为主,同样有十二律,二者律数相同。中国音乐多采用五度相生律,西方音乐多采用十二平均律,五度相生律全音音分204、半音90、纯五度702;十二平均律全音音分200、半音100、纯五度700,除半音外,二者音高听觉上的差别并不大。这也是为何当下二胡等民乐器能够与钢琴伴奏兼容的原因之一。而加美兰音乐采用音分划分完全不同的五律或七律,其基本音高甚至无法对应上“Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si”。既然连基本的音级都无法大致对应,也就很难被外来音乐同化,因为它们缺乏“接轨”的基础。印度音乐将一个八度分为22个什鲁蒂,阿拉伯音乐普遍存在微分音,同样是这一道理。苏联为了国家安全,曾将广袤国土上的铁路设为宽轨,而不用周边国家普遍采用的标准轨和窄轨,其原理也是如此。

体系性上,中国传统音乐有中国乐系、欧洲乐系与波-阿乐系三种类型,以中国乐系为主。其有着自己的特征,例如采用五声音阶、乐音带腔、部分节奏灵活、注重横向旋律线条等。但五声音阶并不唯中国独有,世界五大洲都存在五声音阶(当然中国是五声音阶为主国家中最具代表性的)。音腔上,中国音乐直音、音腔均有,器乐音乐更以直音为多(印度音乐、阿拉伯音乐的音腔特征或许更加明显)。节拍节奏上,似乎非洲音乐的复杂节奏、波-阿乐系增盈节拍的特征更加突出。旋律上,中国音乐倒是以横向的旋律线条见长,但需要注意的:一是千百年来我国的主流音乐传统是“以文化乐”,戏曲等声乐作品较为成熟,而以器乐为代表的独立音乐思维则并不十分发达(相对意义上)。与之相比,中国古典文学的体系化程度就比较成熟,从文字到语法、音韵、格律、思维等,形成了融文学、书法、篆刻等为一体的古典文学体系。二是呈现出多元化的风格特点,其体系性特征不是特别集中。例如谈到印度音乐时,用“塔拉”和“拉格”就基本能将印度音乐的特点说清;谈到阿拉伯音乐时,用“木卡姆”概念也大致能将其主要特点揭示出来。但谈论中国音乐时,应用哪一个概念或类型将其解释清楚呢?据吴文光先生回忆,他早年在国外留学时,曾被国际会议的主持人要求简洁介绍一下中国传统音乐的主要特征,其“因缺乏国内对于中国传统音乐形态总体规律研究的成果,而难以作出令人信服的回答”。这一境况固然与学界的主观因素有关,但也应当看到,与印度音乐、阿拉伯音乐等相比,体系化程度并不十分集中凝练是中国传统音乐客观存在的特点。这样思考不是妄自菲薄(各美其美、多元平等是一个基本共识),而是作为中国传统音乐的研究者、热爱者,我们应认识到中国传统音乐体系的客观特点,以及由此带来的理论体系建构上的困难。但体系化程度并不十分集中凝练并不代表中国传统音乐没有自己的体系性特点,更不意味着放弃研究、建设这一理论体系。这一境况更要求今人加强中国传统音乐理论体系的研究,总结好历史与当下中国传统音乐的各项特征,为未来中国音乐的发展和建设提供源源不断的动力。

多媒体技术可以将声音和动态图像相结合,其生动形象的表现方式,在吸引学生注意与创设情境方面,具有其他教学手段不可比拟的优势。在数学课堂教学中,很多生活中的情景难以在课堂上展现,而多媒体能充分运用图像、声音、动画文字,使输出的信息更生动形象。通过创设情境,渲染气氛,激发了学生的学习兴趣,提高了教学质量。

结 语

“音乐学目光投向何处”是一个充满张力也容易引起争论的议题。很多观点各持一端,貌似完全不同,而它们合起来就是对这个无限丰富世界的完整认识。那些看似矛盾、充满活力的观点,也能够帮助我们更大限度地接近真理。笔者最后想说的是:我们应当善于倾听,善于从自己观点的对立面、反对派中学习。即便从自己观点的对立面,也能获得应有的理解和智慧!

①本文为作者2021年10月在浙江音乐学院举办的“音乐学,应把目光投向何处”学术研讨会上的发言。

②郭乃安:《音乐学,请把目光投向人》,载《中国音乐学》,1991年第2期。

③杜亚雄:《音乐学,请把目光投向音乐!》,载《音乐文化研究》,2019年第4期;秦序:《音乐学,请把目光也投向表演》,载《中国音乐学》,2019年第2期;杜亚雄:《民族音乐学家,请你也将目光投向城市》,载《中国音乐》,2011年第1期;肖艳平:《客家研究:请把目光投向礼俗音乐》,载《赣南师范学院学报》,2015年第1期;王雅蒙:《音乐学,把目光投向何处?》,载《参花(上)》,2021年第7期;杨柳风:《音乐学,请把目光面向谁?》,载《北方音乐》,2020年第24期;张振涛:《音乐学,请把目光投向他——怀念郭乃安先生》,载《人民音乐》,2016年第5期;杨民康:《音乐研究怎样“把目光投向人”?》,载《音乐研究》,2019年第1期;李小威:《音乐教育学,请把目光投向人》,载《赣南师范学院学报》,2017年第1期;刘昌伟:《音乐教育,更把目光投向人——师范音乐教育代表人物研究现状及反思》,载《大众文艺》,2020年第22期;程兴旺:《请把目光投向人:中国近现代音乐史学科建设发展的人本转向》,载冯长春主编:《交汇与交流——中国近现代音乐史学高层论坛文集》,上海音乐学院出版社,2021;项筱刚:《再把目光投向人——评〈音乐学百年文选导读〉》,载《人民音乐》,2020年第5期;赵书峰:《民族音乐学为何要研究人》,载《音乐与表演》,2020年第4期。

④本表由笔者据郭乃安先生《音乐学,请把目光投向人》一文相关论述制成。郭文总论与主体部分均有相关论述,本表进行了汇总。

⑤沈洽:《民族音乐学研究方法导论(上)》,载《中国音乐学》,1986年第1期。

⑥转引自曹本冶:《一统音乐学:中国视野中的“民族音乐学”》,载《大音·第二卷》,宗教文化出版社,2009,第25页。

⑦沈洽:《中国传统音乐的类型化处理暨汉族传统音乐的若干特点及有关术语学问题》,载萧梅主编:《大音》第13卷,文化艺术出版社,2017,第22页。

⑧引自赵塔里木2021年11月7日在第四届长安·音乐与舞蹈学博士论坛民族音乐学圆桌讨论上的发言。

⑨引自张伯瑜2021年11月7日在第四届长安·音乐与舞蹈学博士论坛民族音乐学圆桌讨论上的发言。

⑩褚历:《形态、文化、历史:音乐研究的三维模式及其多样组合》,载《天津音乐学院学报》,2018年第1期,第28页。

⑪于会泳:《腔词关系研究》,中央音乐学院出版社,2008,第14页。

⑫居其宏:《高山仰止大家风范 舐犊情深吾辈楷模——深切回忆我与郭乃安先生共事的几个断片》,载《中国音乐学》,2016年第2期,第5-11页。

⑬吕骥:《如何研究民间音乐(研究提纲)》,载《民间音乐研究》,1942年创刊号。

⑭同⑥。

⑮[美]安东尼·西格尔演讲,穆谦、徐天祥、刘艳花翻译整理:《音乐研究中音乐民族志的价值》,载《中国音乐》,2008年第4期。

⑯徐欣:《第二届“大音讲堂”圆桌会议综述》,载《大音》第3卷,文化艺术出版社,2010,第225页。

⑰曹本冶:《思想—行为:仪式中音声的研究》,上海音乐学院出版社,2008。

⑱于润洋:《歌剧〈特里斯坦与伊索尔德〉前奏曲与终曲的音乐学分析》,载《音乐研究》,1993年第1、2期。于润洋:《关于音乐学研究的若干问题思考》,载《人民音乐》,2009年第1期,第8页。

⑲缪天瑞主编:《音乐百科词典》,人民音乐出版社,1998,第731页。

⑳本表由笔者根据郭乃安先生《音乐学,请把目光投向人》一文中的相关论述制成。郭先生在总论与主体部分的论述,本表作了汇总。

㉑音乐的“张力场”概念由李西安先生提出,笔者将这一概念借用至中国传统音乐研究中。

㉒杨沐:《性爱音乐活动研究——以海南黎族为实例》,载《中央音乐学院学报》,2006年第3、4期;杨沐:《阐释人类学及论文写作——福州宗教音乐活动研究实例》,载《中央音乐学院学报》,2013年第3期;等等。

㉓同②。

㉔刘桂腾:《鼓语:中国萨满乐器图释》,上海音乐出版社,2018。

㉕伍国栋:《音乐形态分析的民族音乐语境》,载《黄钟》,2017年第1期。

㉖徐欣、萧梅:《记谱与分析》,载洛秦编:《音乐人类学的理论与方法导论》,上海音乐学院出版社,2011,第128-157页。

㉗[匈]贝拉·巴托克著,金经言译:《匈牙利民歌研究——试论匈牙利农民曲调的体系化》,中央音乐学院出版社,2004。

㉘中国西方音乐学会会长杨燕迪语,参见《杨燕迪:西方音乐及其研究在中国》,http://wen.org.cn/modules/article/view.article.php/978。

㉙瞿小松:《虚幻的“主流”》,载《中国音乐》,2011年第2期,第24页。

㉚也有部分音乐学者在这一领域耕耘,并取得了丰硕的成果,如于会泳的腔词关系研究;赵宋光的五度相生调式体系研究;王耀华、刘正维、褚历等的音乐结构研究;杜亚雄、杨善武的乐理研究;蒲亨建、童忠良、周勤如、李玫等的乐学研究等。

㉛冼星海:《民歌与中国新兴音乐》,载《新音乐》,1941年3卷1期。

㉜杜亚雄:《突尼斯的民族音乐教育及其作用》,载《中国音乐》,1986年第1期。

㉝关于这一点印度学界尚有不同观点,这里采用的是较为主流的说法之一。

㉞此为罗马尼亚音乐学家Brailoiu的观点,转引自[越南]陈文溪著、张东晓编译:《五声音阶是全球性的吗?——对五声音阶论的若干思考》,载《中国音乐》,1995年第2期,第48页。另外杜亚雄先生认为五声音阶分为四种类型(参见杜亚雄:《五声音阶的分类及其结构》,载《探索的脚步——中国民族音乐学文集》,上海音乐出版社,2004,第164-173页),但即便是其中的“全音五声音阶”,也是世界各大洲及国家的共有现象。美洲的印第安人,也采用五声音阶(参见李昕:《北美印第安民歌同我国阿尔泰语系若干民族民歌的共同音乐特征》,载《音乐研究》1987年第4期,第53-60页)。

㉟“以文化乐”一词为洛地先生语。

㊱戴嘉枋:《论于会泳的中国传统音乐理论研究》,载《音乐艺术》2008年第1期,第95页。