一个不是问题的问题

——兼谈黄翔鹏先生的学术特点

刘 勇

内容提要:郭乃安先生的《音乐学,请把目光投向人》和杜亚雄先生的《音乐学,请把目光投向音乐》两篇文章,单从题目看,好像针锋相对;但就内容看,其根本方向并无二致。音乐学当然要把目光投向音乐,而郭先生之所以说投向人,本义在于说明,要想更深入更全面地研究音乐,就不能忽视人这个重要因素。所以二人之间实际上并不存在重大理论分歧,而是基本呈互补关系,各自起到纠偏的作用,“投向哪里”的问题也就因此不是个问题。为了证明研究音乐问题时需要关注人的因素,文章对黄翔鹏先生的治学特点的几点认识,以求有助于对黄先生学术的理解。

本次会议的主题是“音乐学把目光投向何处”,我认为这本来不是个问题。而这个问题之所以成为问题,是因为两位大师写的两篇文章。30年前,郭乃安先生发表了《音乐学,请把目光投向人》一文;28年后的2019年,杜亚雄先生发表了《音乐学,请把目光投向音乐》一文,对郭先生的提法,连同美国的梅里亚姆和中国的某些理论搬运工们一起发起质疑。本人同意杜先生的观点,音乐学是以音乐研究为出发点和最终目的的。而且从中文文法规则方面讲,××学,就是研究××的学问,这是没有问题的。但是有一个问题,笔者与杜先生的理解有点差别,在这里提出来,供大家批评。

这个问题就是,郭先生提出的“把目光投向人”,意思好像并不是将人作为学科出发点和最终目的,而是想强调要想更深入更全面地研究音乐,就不能忽视人这个重要的因素。如果这样理解是对的,那么,这种观点和杜先生的观点,以及本人的观点都是一致的。杜先生在文中讲道:“音乐学以研究音乐为出发点和最终目的。它之所以研究人和文化,是为了使其对音乐的研究更深入,并非为了其他任何目的。”笔者完全同意这种观点。让我们再来看一下郭先生的话,他说:“人是音乐的出发点和归宿,因此我说,音乐学,请把目光投向人。把目光投向人,不仅意味着在音乐学的研究中关注人的音乐行为的动机、目的和方式等,还意味着在各种音乐事实中去发现人的内涵,或者说人的投影。”细读这句话,我觉得前半句的“不仅意味着”说的是最表层的意思,也是初涉民族音乐学的年轻学者们最容易接受的部分;而后半句的“还意味着”,才是郭先生说话的重点。其实,当我们在运用“不仅”“还”这种句式来说话的时候,重点都是放在后面的。我们再看一下郭先生在文中举出的例子,就可以更加明确这一点。

郭先生在文中共举出了多个实例。第一个说的是音乐声学的问题:说是标准音是440赫兹,如果另外一个音也是440赫兹,频率比1∶1,则二者完全协和;如果另一个音是439赫兹,理论上极不协和,但是人耳听起来却很协和。我觉得,这里虽然把目光投向了人,但是要研究的还是音乐问题,乃至是科学问题,而不是人文问题。

接下来讲大三度和减四度的协和问题。这两个音程在十二平均律中完全相等,但前者被认为协和,后者被认为不协和。郭先生说:“因为它们所处的‘语境’不同,即在音阶调式体系中的地位不同,给予人的实际感受也不同。就是说,单纯的物理量不能给这种现象以完满的解释,必须和人联系起来,才能理解它的本质。”显然,这里谈的也是音乐问题,只不过是要结合人的因素来理解问题而已。

后面的例子还有很多,谈到律学问题,口弦上泛音的选择问题,乐器制作与演奏的问题,甚至中西宗教音乐的比较问题,等等,大家可以自己看文章。我认为这些例子都是在谈音乐问题时,结合了人的因素或者文化的因素,而不是像某些文章那样,专门讲人讲文化而不谈音乐。总之,据笔者理解,郭先生的观点与杜先生以及本人的观点,并没有多少区别。

既然没有多大区别,为什么提法如此不同,貌似分庭抗礼?

其实看看二人的原话就知道,本来都不是大事,二人都是缘事而发,在不同的时空中,针对不同的现象,谈一些自己对学科发展中某些偏颇现象的意见而已。

郭先生说:“这论题,不是想构建什么体系或阐明什么原理,而是有感于音乐学研究中的某些现实。”“以上这些,都不过是一些感想,信手写来,颇不成体统。无非是想借以引起一些讨论而已。”郭先生那时担任《中国音乐学》主编,天天看稿子,遇到各种问题,自然会进行总结,然后通过刊物发表了自己的想法。

杜先生的矛头所指,固然牵涉郭先生,但他主要指向的是eth-no-musicology这种现象。这种现象起源于美国,起源于“把音乐作为文化加以研究”的音乐人类学理论。这个问题说来话长,此处不深究。不幸的是,这种风气由搬运工们搬到了中国。杜先生说:“在我国,属于‘民族-无音乐学’的文章也屡见不鲜。”可见,杜先生也是从现象出发溯源基本理论的。当然,要涉及人。

总之,二人的提法,基本呈互补关系,各自起到纠偏的作用。既不是要拉杆子,立山头,也不是要重塑音乐学学科,而是要克服偏颇,搞好学科建设和研究。

关于郭、杜二位先生的观点,就谈到这里。以下,我想把问题扩展一下,谈谈在研究某种音乐理论体系时所要考虑的人的要素。理论提出者的历史背景、学术背景、个人气质或性格、思维习惯等,都会体现在他的学术成果之中。例如刘再生先生在《横看成岭侧成峰,远近高低各不同》一文中,就对当时中国古代音乐史学界的几位领军人物黄翔鹏、冯文慈、李纯一的学术风格作了剖析。他称黄先生“富有创造性思维和开拓性研究精神”,有“融于一炉”的学术思想。并引用黄先生自己话,指出黄先生具有‘不安分’的学术性格和‘浪漫主义’精神;称冯先生“治学极为严谨”;称李先生“治学以考据审慎著称”。笔者认为,这些分析和评价都是对的,是符合实际的。这些认识,有些是来自对几位先生的学术成果的学习,有的则来自与先生们亲自接触获得的直接了解。两者互相印证,形成了对几位先生学术风格的准确评价,也有利于对他们的学术成果的学习和理解。

在三位大师中,我最熟悉的当然是冯文慈先生,因为他是我的导师;但是文章翻来覆去读的次数最多的,却是黄先生,因为他的文章难懂,而我又非得搞懂不可。另外,在音乐研究所以外的人当中,我与黄先生的交往也还算不少的。读研究生时加入了他的“中国乐律学史”课题组,多次听他讲课并有机会当面请教,并数次到家中拜访,所以对黄先生的人品、学品都是有亲身体会的。李纯一先生没有交往过,只听过讲座,读过文章,看过书。

由于对黄先生的文章和理论研究得多,所以对他的某些学术思维特征也有所认识。现在这里选几点谈一下,如果是对的,希望能够帮助到研究黄翔鹏的青年学者。如果不对,请大家批评,绝无对黄先生不敬之意。

1.强烈的固定调观念。从黄先生的履历可知,他原先是要学物理的,后来服从组织需要转学音乐。他少年时的启蒙乐器是钢琴,固定音高乐器,固定调的五线谱,很自然地把他引向了固定调视唱的路子。进了大学,学的又是理论作曲专业,固定调观念就更强了。在参加课题组活动时,笔者曾亲自听他用固定唱名演唱他译谱的一首古曲,名字记不得了,当时很佩服他用固定唱名唱得那么好。固定音高听觉、固定唱名是许多学音乐的青少年努力获得的一种能力,当然也是一种令人仰慕的能力。但是,如果把固定音高观念推及某些中国传统音乐的研究中,可能就不一定合适。而黄先生在这个问题上,似乎就做得不太恰当。他认为一首民歌的调高应该是固定的,一个民歌手在某次演唱中如果没有达到原调高,就会要求重新唱。这个例子,他在讲课时和文字中都提到过,笔者也亲自聆听过。更加明显的问题是,他在《传统音乐180调》一书中,为了使某首民歌符合某均某音阶,就把这首民歌的调高固定下来,使它只能在这一均中存在。笔者认为这些做法是不恰当的,但是,黄先生为什么会这样做呢?看看他的学习经历可知,他自小学的是西洋音乐,西洋的固定唱名观念已经牢固地扎根在他的意识中,以至于难以改变。黄先生在讲到自己早期的一些记谱时,也曾反思过由于固定调音感太强而记错了调式的问题。错误是令人惋惜的,我们只有把他的学习经历和他的做法联系起来看,才能知道他这样做的原因,并且给予他理解。

2.重视少数乃至极少数例证。黄先生的这种思维习惯也是比较明显的。多年来,笔者读黄先生的文章,发现对于很多问题,如果多数人认为答案应该选A,黄先生的答案则经常为B。这好像也说明不了什么,因为“真理有时在少数人手里”。但是,这也只是“有时”而已。以下举几个例子。

(1)九声音列问题。黄先生在研究左传中“为九歌、八风、七音、六律,以奉五声”一句时,认为九歌是一种九声音列,而且在夏代就有了。他在文献解释方面的问题,已由冯文慈先生撰文指出,此处不谈。笔者想说的是,如果那个九歌真是九声音列,是中国古代的传统音乐形态,也应该在后来的主流历史文献中留有痕迹,但事实是没有发现。于是黄先生就到传统音乐中去找。据他说,山西有位关庆顺同志声称晋中秧歌中有九声音乐,黄先生既没有听见,也没有看见谱例,就以这条传说为据,提出:“但我们既知秦、晋地方音乐自古本有血缘关系,自可从黄河西岸的陕西民歌中找到相同文化来源的曲调,并且研究它们与‘襄汾陶寺文化’或夏县‘东下冯遗址’的地缘关系间究竟有无夏文化的痕迹的问题。”另一个例子就是,黄先生找到了一首苗族民歌中有九声,并且是他亲自记谱的。就算是,这样一首谱例能说明夏代的音乐中就有九声音列吗?更令人难解的是,这首歌中有一句衬词“五七八九五”,黄先生据此认为,这就是“为九歌、八风、七音、六律,以奉五声”。其浪漫气质显露无遗。

(2)按照黄先生的理论,我国的音乐自古至今有三种音阶。其中有一种就是清商音阶。黄先生喜欢称俗乐音阶,就是降低第七级的那种。实际上,在文献记载中,就找不到这种音阶;在当下的音乐实践中,即使有也很少,只在某些地区存在。而黄先生特别钟爱这种音阶,经常以这种音阶为理论模型来讲解问题,并且认为唐宋二十八调就是按照俗乐音阶排列的,因为燕乐二十八调又称俗乐二十八调,所以应该是用俗乐音阶。

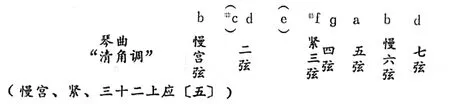

(3)为了证明荀勖笛上“清角之调”是清商音阶的商调式,黄先生从琴调中找到一个例子“清角调”来支持自己的观点。他先提供一个图示:

图1⑬

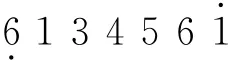

然后说:“七弦琴的正调是:c d f g a c d,把一、六弦调低半音(即所谓‘慢’。反之,向高半音调弦则称之为‘紧’。)三弦调高半音就成了‘清角调’。括号中的c、e是七弦琴定弦空弦音不能用七音的缘故。这种调弦法连绝对高度都和荀勖的‘清角之调’一致。”

还有一些零碎例子,虽然不是很重要的问题,但也反映出黄先生相同的思维习惯。在此就不一一列举了。

3.坚持己见,不从众。在某些重要问题的研究中,黄先生面对已有的多数人的不同意见,仍坚持自己的观点。这绝对不能说是缺点,甚至可以说表现了充分的自信。但是我们看看下面几个的问题,确实看出这种坚持有时是很危险的。

(1)二十八调四宫。其实大家都熟悉,唐代官方文献和民间记载的二十八调都是七宫四调,宋代的也是。数量不少,不一一列举。但是,黄先生却偏偏倾向于四宫七调。原因之一就是,《辽史》和《燕乐考源》都认为是四宫。笔者曾研究过这两部文献,《辽史》属于转抄错乱,均旦颠倒;而后者以前者为据,必错无疑。而黄先生居然不重视唐宋两代大量文献,特别是产生二十八调的唐代文献,而取《辽史》和《燕乐考源》,认为二十八调为四宫,并且写进了《中国音乐词典》。进了词典,就不仅是表达自己观点的问题,而是具有了“定义”的意义,使后学也循着这种思维去理解。

(2)《淮南子·天文训》中有一段话:“徵生宫,宫生商,商生羽,羽生角,角生姑洗,姑洗生应钟,比于正音,故为和;应钟生蕤宾,不比正音,故为缪。”这段话有两个谜团,一个是前面的“徵生宫,宫生商”;另一处是“角生姑洗”,这里只谈后一个。这个角生姑洗,很奇怪。黄翔鹏先生按照字面的意思,认为这里讲的是仲吕均。上海古籍出版社1989年9月出版的清代庄达吉校本、中华书局1989年5月出版的近人刘文典《淮南鸿烈集解》(以庄达吉校本为底本),都是较流行的版本,皆作“角生姑洗”。《淮南子》版本很多,此处是否全为“角生姑洗”,暂无条件一一查对。但也有不同的见解:清人王引之,认为“角生姑洗”应为“角主姑洗”,“生”为“主”之讹。此校精彩,吴钊、李玫等学者都是认可的。笔者也认为此校合理,因为在“角生姑洗”之前,一直在讲生律,已经连续用了15个“生”字,可能稍一疏忽,就连续下来了。丘琼荪先生疑“角生姑洗”当为“角为姑洗”,字形差距大了点,但是有道理。黄先生可能没有注意到前人的校注?以先生之文献功夫,可能性不大。但他在文章中列举了大量的旧注,确实没有这一条。不管怎样,他就是按照仲吕均理解的。笔者认为“角主姑洗”应该是对的,拿仲吕均作标准来讲基本理论的,还没见过。笔者在一篇文章中谈到,黄先生这样做,是为了和曾侯乙编钟的理论相联系,这是另外的话题,此处不谈。

例子暂时就举这些。

以上几点对黄先生的认识,是从阅读他的文章中与亲身和他的接触中获得的。讲这些问题并不是为了诋毁黄先生,而是为了更好地理解他的文章。如果了解了一个人的学术经历、学术风格和思维习惯,对理解他的学术肯定是有帮助的。他说对了,是为什么对的;错了,又错在哪里。这就回到了我们的主题,研究音乐,不要忘了关注人;研究音乐理论,也要对人加以关注。

①杜亚雄:《音乐学,请把目光投向音乐》,载《音乐文化研究》,2019年第4期,第62页。

②郭乃安:《音乐学,请把目光投向人》,载《中国音乐学》,1991年第2期,第16页。

③同②,第17页。

④同②,第16页。

⑤同②,第21页。

⑥同①,第65页。

⑦刘再生:《横看成岭侧成峰,远近高低各不同》,载《中国音乐学》,1999年第4期,第60页。

⑧同⑦。

⑨同⑦。

⑩同⑦。

⑪同⑦,第61页。

⑫黄翔鹏:《楚风苗歈和夏代“九歌”的音乐踪迹》,载《文艺研究》,1992年第2期,第126页。

⑬笔者注:括号中“紧”字后面的顿号应该在“三”后面,原版误。

⑭图表和引文来自广东省民间音乐研究室:《民族民间音乐》,1986年第4期,第9页。

⑮黄翔鹏:《曾侯乙编钟磬铭文乐学体系初探》附论《释“穆、和”》,载《音乐研究》,1981年第1期,第48页。

⑯刘文典:《淮南鸿烈集解》,中华书局,1989,第113页。

⑰吴钊:《“和”、“穆”辨》,载《中国音乐学》,1992年第4期,第121页。

⑱李玫:《淮南律数新解》,载《中国音乐学》,2010年第3期,第132页。

⑲丘琼荪:《历代乐志律志校释》第二分册,人民音乐出版社,1999,第102页。

⑳刘勇:《〈淮南子〉“和、缪”及相关问题再探》,载《中央音乐学院学报》,2021年第3期,第118-125页。