负性生活事件与应对方式对大学生生命意义感的影响

张 玲 玲

(江苏科技大学心理健康教育中心,镇江 212003)

近几年,大学生群体中时常发生伤害自己或伤害他人的事件,研究表明,青少年群体的第四大死亡原因即为自我伤害[1],自杀更成为非正常死亡大学生的第一死因[2],说明部分大学生在面对挫折或压力时,倾向于采取否定、逃避等消极应对方式,反映出他们对于生命的漠视和生命意义感的缺失。一项以自杀死亡大学生个案为对象的研究显示,79%的个案中自杀大学生曾在前3 个月内遭遇过负性生活事件,排名前3 位的负性生活事件是学业受挫、爱情受挫、严重家庭冲突。[3]有研究者发现,个体进行压力应对的重要资源之一是生命意义感,生命意义感能够有效调节压力引起的抑郁情绪,对自尊的提升起到促进作用,还能有效减少压力给个体身心健康带来的负性影响。[4]本研究考察负性生活事件和应对方式对大学生生命意义感的影响,探讨其中的作用机制,为促进大学生身心健康发展与优化高校心理健康教育工作提供实证支持。

1 研究对象与方法

本研究采用方便抽样法,抽样对象为某省属高校的大一学生。共发放问卷800 份,回收有效问卷757份,有效回收率为94.63%。其中,男生430 人(占56.80%),女生327 人(占43.20%);独生子女309 人(占40.82%),非独生子女448 人(占59.18%);城镇学生349 人(占46.10%),农村学生408 人(占53.90%)。

研究量表包括:① 青少年生活事件量表(Adolescent Self-Rating Life Events Check-list,ASLEC)。 该量表由刘贤臣等人编制,涵盖27 个条目,通过被试自我评价来考察事件带来的生理、心理反应,包括人际关系、学习压力、受惩罚、亲友与财产丧失、健康适应问题及其他6 个维度。[5]采用1~5 级评分,得分越高代表该项生活事件给青少年带来的应激影响越大。该量表在本研究中的内部一致性系数为0.96。②简易应对方式量表(Simplified Coping Style Questionnaire,SCSQ)。 该量表由解亚宁编制,共有20 个题项,涵盖积极应对和消极应对两个分量表,[6]本研究中积极应对和消极应对方式的内部一致性系数分别为0.89 和0.80。③ 生命意义感量表(The Meaning in Life Questionnaire,MLQ)。该量表由Steger 等人于2006 年编制,一共10 个题项,涵盖意义存在和意义追寻两个分量表。[7]每个题项采用7 级评分,评分越高代表个体的生命意义感越强烈。王孟成、戴晓阳[8]曾经以大学生为研究对象,检验生命意义感量表的适用度,结果显示该量表及2 个分量表的信度、效度都较好。生命意义感量表在本研究中的内部一致性系数为0.84。

采用SPSS26.0 对收集到的数据进行统计分析,采用AMOS24.0 进一步分析负性生活事件、应对方式和生命意义感之间的关系。

2 分析结果

2.1 共同方法偏差检验

对全部题项进行探索性因子分析,以检验本研究中的共同方法偏差。结果表明,第一公因子解释的变异量为23.38%,小于40%的临界标准。[9]说明本研究中的共同方法偏差未严重至影响研究结果,因此可以对数据进行分析。

2.2 负性生活事件、应对方式及生命意义感在性别及生源地区上的差异

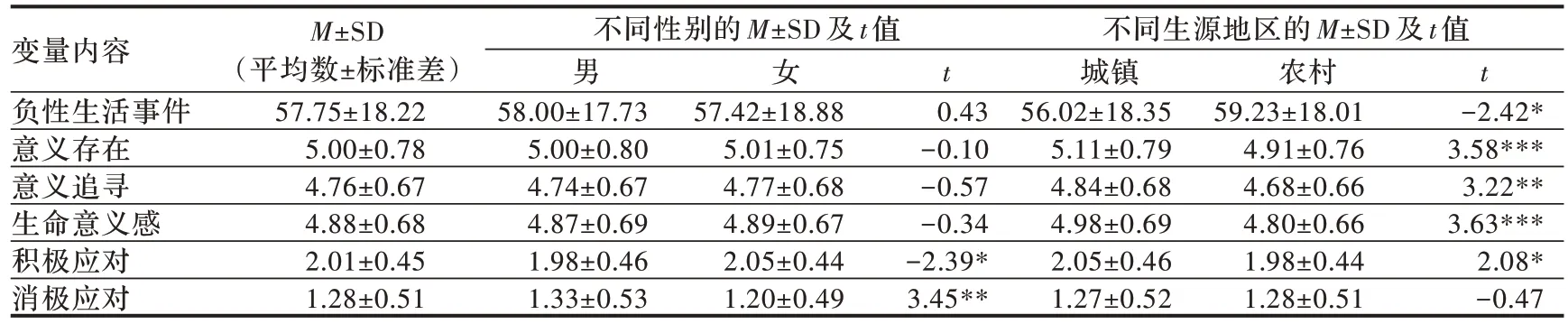

对大学生的负性生活事件、应对方式和生命意义感的各个维度及总分进行统计分析,同时分析性别、生源地区之间的差异,统计结果见表1。由表1 可知,男生在负性生活事件的其他维度及消极应对方式上M 值显著高于女生,除积极应对维度上女生的M 值显著高于男生以外,其他变量M 值均不存在显著的性别差异。农村学生在负性生活事件总分及受惩罚、亲友与财产丧失、健康适应、其他维度上M 值均显著高于城镇学生,城镇学生在生命意义感总分及各维度、积极应对方式上M 值均显著高于农村学生,其他维度上M 值无显著的城乡差异。

表1 各变量在性别及生源地区上的差异

2.3 负性生活事件、应对方式及生命意义感之间的相关分析

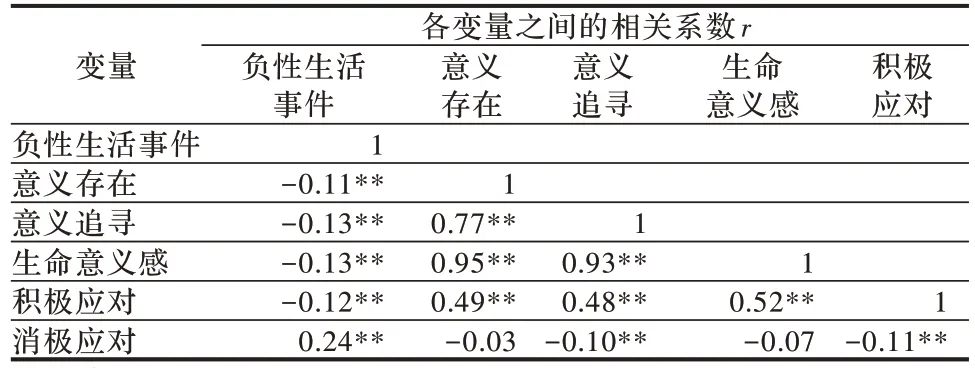

相关分析结果见表2,负性生活事件与生命意义感、积极应对方式之间均呈负相关,除与生命意义感总分、意义存在维度之间的差异不具有显著的统计学意义外,消极应对与负性生活事件呈正相关,与意义追寻维度呈负相关。

表2 各变量的相关分析

2.4 积极应对方式在负性生活事件与生命意义感之间的中介作用检验

由相关分析可知,生命意义感、意义存在与消极应对维度之间的相关性不具有显著的统计学意义(r =-0.07,r =-0.03,P>0.05),因此,本研究只分析积极应对方式与负性生活事件、生命意义感之间的关系。相关分析结果表明,负性生活事件各维度与积极应对、生命意义感各维度之间均为负相关,为进一步探讨变量之间的关系,以负性生活事件为自变量,生命意义感的意义存在、意义追寻维度为因变量,积极应对方式为中介变量,通过AMOS24.0 构建结构方程模型,检验积极应对方式在负性生活事件和生命意义感之间的中介作用。拟合度分析结果显示,模型拟合良好(2/df=2.92,NFI=0.93,CFI=0.91,IFI=0.94,TLI=0.91,GFI=0.94,RMSEA=0.03)。负性生活事件对积极应对的效应值为-0.24(P<0.001),积极应对方式对意义存在和意义追寻的效应值分别为 0.70、0.83(P<0.001),见图 1。结果表明,负性生活事件对生命意义感具有负向直接预测作用,对意义存在和意义追寻的直接效应值分别为-0.17、-0.21(P<0.01),合计为-0.38;负性生活事件通过积极应对方式对生命意义感产生作用,两条中介路径的效应值分别为-0.24×0.70=-0.17,-0.24×0.83=-0.20,合计效应值为-0.37;总效应值为-0.75,直接效应和中介效应占总效应的比值分别为50.67%、49.33%,表明积极应对方式在负性生活事件和生命意义感之间具有部分中介作用。

图1 积极应对在负性生活事件与生命意义感之间的中介作用模型

3 结果讨论

3.1 大学生负性生活事件、应对方式和生命意义感存在性别及城乡差异

本研究表明,女生在面临压力时常常使用积极的应对方式,而男生则常常使用消极的应对方式,这可能与性别刻板印象有关。男性在我国文化中经常被要求表现为坚强、隐忍、勇敢、默默承受,[10]而女性被认为善于社交、乐于分享交流以获取支持,更倾向于采用求助、解决问题等积极应对方式。[11]研究显示,农村学生比城镇学生遭遇的负性生活事件更多,且生命意义感更低,这与前人研究基本一致。[12]一般来说,农村大学生的家庭经济条件、父母受教育程度、可利用的社会资源等都低于城镇学生,部分学生还成长于留守家庭,在成长过程中来自环境、经济等方面的压力更大。城市学生由于生长环境、家庭背景、学校教育模式等方面的共同影响,具有更为丰富的可利用资源和支持力量,因而在生活中更能主动、积极地探索、感受生命的意义,从而感受到更多的意义感和价值感。[13]

3.2 负性生活事件对大学生生命意义感存在直接影响

研究发现,负性生活事件与生命意义感总分及意义存在、意义追寻维度之间均为负相关,这与以往研究结果稍有不同。在李旭对大学生负性生活事件与感恩、生命意义感的关系研究中,负性生活事件负向预测意义存在,但正向预测意义追寻。[14]这可能与当前的社会现状相关,在诸如新冠肺炎疫情、地震、洪水等重大社会公共突发事件的影响之下,个人受到直接的强烈应激,容易产生沮丧、挫败等消极体验,从而怀疑生命的意义,甚至对自身价值也产生消极感受,体验到无助和无意义,对生活的热情以及追求生命意义的动力有所减退。

3.3 积极应对方式在负性生活事件与生命意义感之间起部分中介作用

负性生活事件对生命意义感的影响已有相关研究加以证实,但对于两者之间影响机制的研究较少。本研究通过中介效应模型的建构考察负性生活事件、应对方式及生命意义感之间的关系,结果显示负性生活事件及应对方式均会对生命意义感产生显著影响,且负性生活事件还能通过积极应对方式对生命意义感产生间接影响,积极应对方式在负性生活事件和生命意义感之间起部分中介作用。

应对方式是负性生活事件影响大学生生命意义感的内因。大学生遭遇的负性生活事件越多,越倾向使用否认、逃避、压抑等消极的应对方式。[15]已有研究表明,应激源会通过个体的认知、评价、应对方式等因素的中介作用影响身心健康,[16]当个体采用积极的态度和方式去应对负性生活事件时,能够体验到更多对生活的控制感,从而促进自信心、自主性的提升,当需要采取行动解决问题的时候,更能够使用积极的应对方式,感受生命的价值和意义,也能展现自身对于生命意义的追寻过程,进一步强化生命意义感。

4 结语

根据研究结果,在实际工作中需注意以下几点:第一,学校、家庭及社会需重视负性生活事件对学生生命意义感的影响,在生活中要从关爱学生心理成长的角度出发,创设安全稳定的生命教育环境,真正将学生的心理需求和身心发展放在首位,站在关爱学生成长、成才的角度,用心呵护学生的心灵成长和人格发展;第二,重视积极应对方式对生命意义感的促进作用,鼓励大学生建立稳定、和谐的人际关系,在遇到困难的时候主动进行自助和求助,努力寻找积极、健康的问题解决办法,维护自身健康成长。