浅析我国奶酪行业的发展现状和标准体系

付云双,万鹏,温国艳,赵贞,李翠枝

(内蒙古伊利实业集团股份有限公司,呼和浩特 010110)

奶酪又名芝士、干酪,是一种在牛奶或羊奶中加入适量乳酸菌发酵剂和凝乳酶制剂,使奶中的蛋白质凝固,排除乳清,并经一定时间的成熟而制成的食品[1]。奶酪作为各类乳源浓缩的精华,被誉为乳制品中的“黄金”,具有极高的营养价值[2~4],其中钙含量在乳制品中最高,且更易于被人体吸收,同时还含有其他多种营养成分,如脂肪、蛋白质、碳水化合物、维生素A、烟酸、叶酸以及生物素等[5,6]。有研究表明食用奶酪对人体有多种益处,比如能够增强人体免疫力、维持肠道健康、预防心血管疾病以及预防龋齿等[7]。而且由于奶酪的生产过程中,大多数乳糖被排出、分解或转化成乳酸,因此奶酪是乳糖不耐症和糖尿病患者的理想营养食品[8]。

近些年,随着消费者的消费认知不断提升,对食品营养的需求越来越高,奶酪凭借其自身较高的营养价值,受到广大消费者的喜爱,这为奶酪生产企业提供了良好的商业机会和竞争环境,我国奶酪行业的相关标准也在逐步完善。本文分析总结了近几年国内奶酪行业的发展现状、我国的奶酪标准体系以及国内外奶酪微生物标准的差异,以期为促进我国奶酪行业发展提供一定的参考。

1 我国奶酪行业发展现状

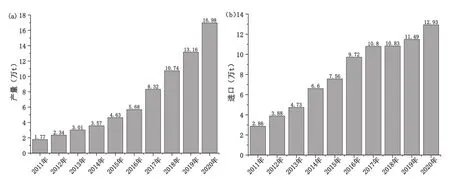

奶酪在中国有着悠久的历史,是蒙古族、哈萨克族、维吾尔族等游牧民族的传统食品[9]。当前,随着居民收入水平逐步提升及食品种类的不断丰富,居民的食品消费结构正在发生改变,奶酪已不再局限于少数人食用,而是被越来越多的大众所喜爱。根据行业研究数据[10]和中国海关的公开数据(图1),在2011-2020年的10年间,我国奶酪的生产数量和进口数量均呈现逐年增长的趋势,其中生产数量由2011年的1.77万t增长至2020年的16.98万t,共增长了8.6倍,进口数量由2011年的2.86万t增长到2020年的12.93万t,增长了3.5倍。

图1 我国奶酪产量(a)和进口量(b)变化趋势图

但现阶段国内奶酪产量仍不足以支撑日益增长的市场需求,奶酪进口依赖程度一直较高。以2017年为例,我国奶酪产量为8.32万t,几乎无对外出口,进口量为10.8万t,进口量占消费量比例为56.5%[11]。2018年国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》中[12],明确提出要“统筹发展液态乳制品和干乳制品,支持发展奶酪、乳清粉、黄油等干乳制品”。在乳制品消费提速和国家政策的推动下,国内企业纷纷对奶酪行业投入关注,积极开展奶酪业务。截至2019年,我国持有奶酪生产许可证的规模以上企业45家[13],主要包括伊利、蒙牛、三元、光明以及妙可蓝多等知名品牌,同时也出现了妙飞、熊猫等新兴品牌,主要生产的奶酪品种包括儿童奶酪棒、手撕奶酪、马苏里拉芝士碎以及芝士片等,更适合中国人的饮食习惯和口味,受到了广大消费者的欢迎,同时随着国内奶酪产量的不断升高,奶酪进口依赖程度也稍有缓解。

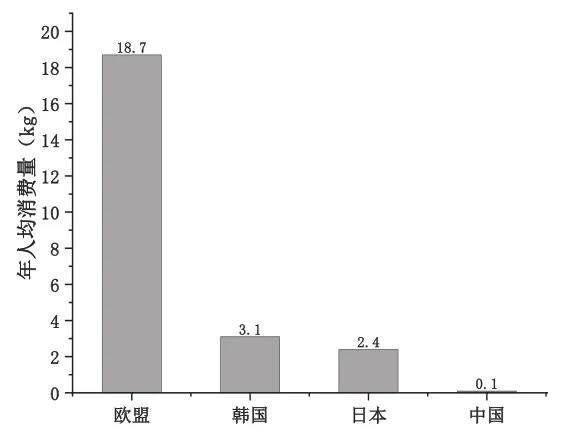

与其他国家和地区相比,我国的奶酪人均年消费量仍然很低。图2为部分国家和地区奶酪人均年消费量[13],其中欧盟的消费水平最高,人均年消费量达18.7kg,亚洲的韩国和日本人均年消费量分别为3.1kg和2.4kg,而我国的人均年消费量仅为0.1kg,远低于欧盟国家,与韩国和日本的消费量也存在着相当大的差距。由此可见,我国的奶酪市场仍然处于起步阶段,具有很大的发展前景和潜能。

图2 部分国家奶酪人均年消费量对比

2 国内外奶酪微生物限量标准的对比分析

为规范奶酪行业,促进行业良性发展,奶酪相关的标准应运而生。1981年,我国卫生部颁布了第一部奶酪相关标准——《硬质干酪卫生标准》(GBn 142-1981)[14],并于1982年6月1日起实施。该标准规范了硬质干酪的定义、感官指标、理化指标以及微生物指标,对我国奶酪行业的发展具有非常重要的意义。

随着我国乳制品行业的快速发展,GBn 142-1981已不能很好地适用于执法部门对产品的监督和监测的需求,同时也给生产企业带来诸多不便[15],因此我国对该奶酪标准进行了多次修订。2010年,国家卫生健康委员会发布了《干酪》(GB 5420-2010)[16]和《再制干酪》(GB 25192-2010)[17]两项标准,其中GB 5420-2010是在GBn 142-1981的基础上,经过多次修订而成,而GB 25192-2010是参考国际食品法典委员会和欧盟标准制定的,为首次发布[17]。两项标准分别规定了干酪和再制干酪的定义、原料要求、感官要求、污染物限量、真菌毒素限量、微生物限量以及食品添加剂和营养强化剂等方面的要求,内容更加充实完善。2021年2月22日,国家卫健委和市场监管总局联合发布GB 5420-2021[18],该标准与GB 5420-2010相比,主要修改了范围、术语和定义、感官要求以及微生物限量,并于2021年11月22日实施。表1为我国发布过的奶酪相关标准,这些标准的发布实施对规范我国奶酪市场,推进奶酪相关企业发展起到了非常积极的作用。

表1 我国发布的奶酪相关标准

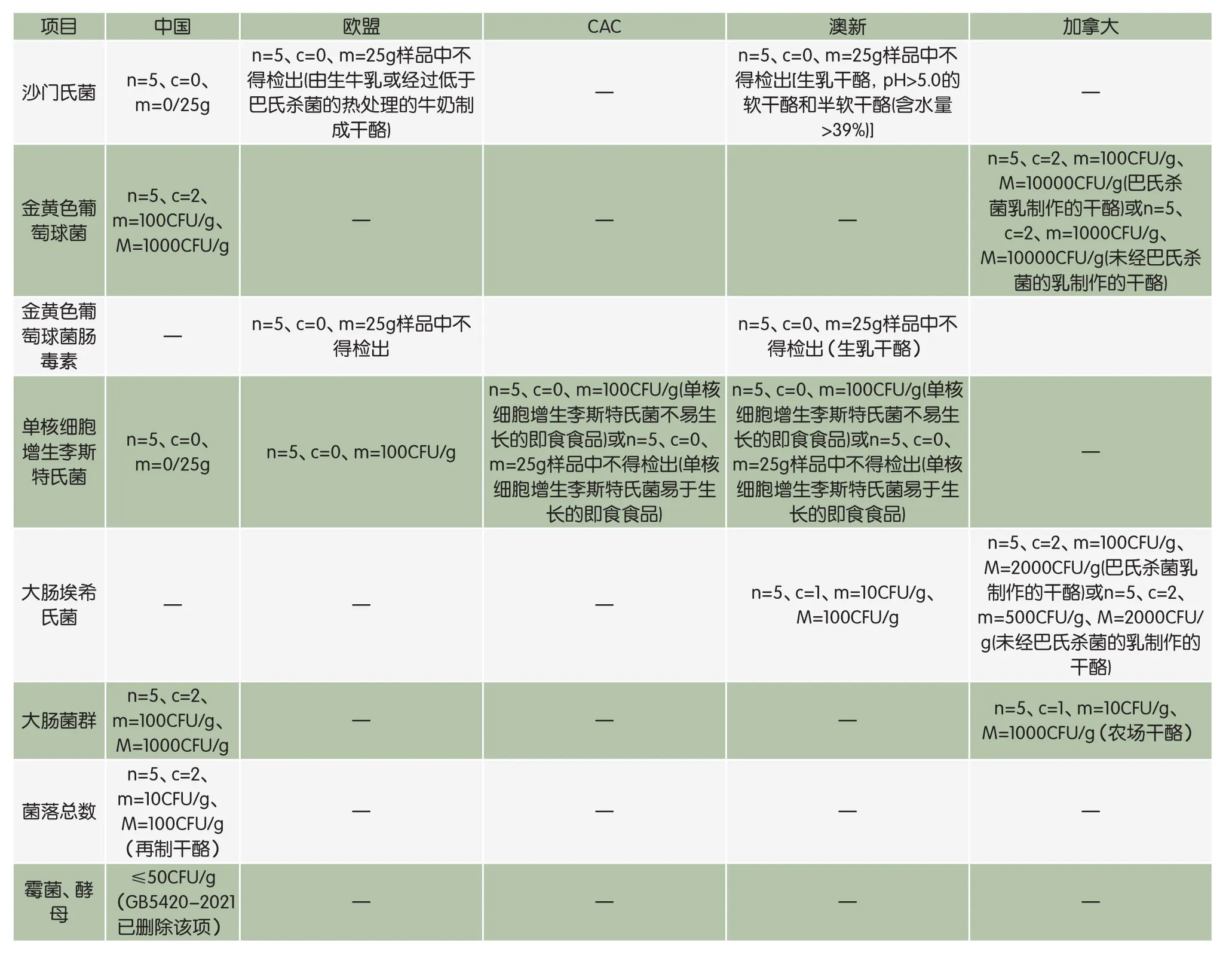

由于奶酪具有丰富的营养物质,是微生物生长的良好基质,同时奶酪生产工序较为复杂,因此在生产加工过程中容易受到微生物的污染,可能导致产品变质,严重时还会引发食品安全事件[23]。国际上,不同国家或组织对奶酪的微生物限量要求存在较大差异。本文对比分析了我国、欧盟、CAC(国际食品法典委员会)、澳新和加拿大的奶酪微生物限量标准[24~27],见表2。

表2 国内外奶酪微生物标准限量值对比

奶酪引发食品安全事件主要是由于受致病菌污染所导致。中国、欧盟和澳大利亚、新西兰(以下简称澳新)均对沙门氏菌、金黄色葡萄球菌及其肠毒素、单核细胞增生李斯特氏菌三种致病菌制定了限量要求,而加拿大仅对金黄色葡萄球菌制定了限量要求,CAC仅对单核细胞增生李斯特氏菌制定了限量要求。这主要是因为他们认为采用微生物学检验评估食品安全性的作用具有局限性,保证食品安全主要是通过原料控制、产品设计和加工过程的控制,并结合HACCP系统的实施在生产、加工(包括标识)、处理、运输、储存、销售、制备和食用过程中应用良好卫生规范得以实现,这种预防性的措施比微生物学检验能更好地实现控制[28]。

除上述的致病菌限量外,我国的干酪(GB 5420-2010)和再制干酪(GB 25192-2010)标准中还制定了大肠菌群、霉菌和酵母的限量要求,另外对再制干酪的菌落总数也有限量要求,而澳新和加拿大将大肠埃希氏菌作为限量指标。在2021年11月22日实施的GB 5420-2021中,删除了霉菌和酵母的限量要求,这主要是因为干酪是经微生物发酵制得的产品,这些微生物包括了细菌、霉菌、酵母,正是它们赋予了不同品种的干酪特有的滋味、气味、外观和组织结构,因此不应对霉菌和酵母进行限量要求[29]。目前欧盟、CAC、澳新和加拿大等国家也没有针对酵母、霉菌的限量指标。

3 总结

近十年来我国的奶酪产量和进口数量分别增长了8.6倍和3.5倍,但是我国的年人均消费量仍远低于其他国家,在消费环境和国家政策的推动下,我国的奶酪产业具有乐观的发展前景和巨大的发展潜力。

国外对奶酪微生物的控制以预防为主,注重过程控制,而我国则预防与检测并重,奶酪的微生物检测项目覆盖了致病菌和指示菌。与国外相比,我国奶酪行业虽然起步较晚,但是日趋增长的消费需求和日益完善的标准体系,定会持续促进奶酪行业健康快速发展。