多元表征理论下“逼近”内容的教材理解

【摘 要】以多元表征理论对教材中“逼近”的内容进行理解,教材在内容呈现时选取学生经验模型中已有经验进行表征联结,分析多元表征系统下教材如何实现“逼近”内容的数学抽象以及数形互译的双向表征。

【关键词】多元表征;逼近;教材理解

表征是在认知对象不在的情况下,替代这个认知对象的任何符号或符号集。数学多元表征是数学学习对象的多种表征形式(包括动作表征、形象表征和符号表征),即同一数学学习对象必须具有言语化、视觉化两种本质不同的表征。大量研究表明,直接学习抽象的数学概念有时比较困难,用数学概念的多元表征学习数学概念是一种有效的策略[1]。

“无限”是数学学科重要的研究对象,人们对“无限”的表征往往停留在对特定意象的感性认识,如古诗词“大漠孤烟直”中的“孤烟”,“唯见长江天际流”的“天际”等。在数学中,通常用“逼近”来表征“无限”,这样的表征是变化、抽象、理性的,如极限的定义。“逼近”是重要的思想方法,是未来学习微积分的重要基础,也是学生认知的难点。因此,正确表征“逼近”对培养学生思维水平,提升理性精神具有重要的意义。

一、经验模型的表征联结

布鲁纳认为通过动作表征、形象表征和符号表征,学习者可以从过去的经验中提取保留下来的经验模型,以此来认识当前的刺激或将当前的刺激收纳到过去的经验模型中。教材在处理学生表征有困难的内容时,往往从学生已有经验模型中调取具有表征联结的经验进行呈现,设置相关引导语,引导学生调取相关活动经验,以降低表征的难度。

比如,在学习无理数指数幂时,笔者发现很多学生出现了认知困难。2019年人教A版高中数学教材设置以下引导语:“在初中的学习中,我们通过有理数认识了一些无理数。类似地,也可以通过有理数指数幂来认识无理数指数幂。”这一引导语表明,初中学习无理数的经验对高中表征无理数指数幂具有借鉴作用。这里,不妨对比一下2012年人教版数学七年级下册教材对无理数“[2]”和2019年人教A版高中数学教材对无理数“5[2]”的表征过程。

不难看出,高中数学教材在表征“5[2]是一个确定的数”时完全借鉴初中的认知经验,在经验模型中进行同构的表征活动。用表格呈现数值变化,并在数轴上反映“点”的逐步逼近。通过数形结合,不仅有数值运算的量化感知,还有图形呈现的形象表征,这样的双向表征共同支撑了从有理数指数幂向无理数指数幂“逼近”的多元表征系统。

再如,在推导“球的体积”时,人教版高中数学教材也是先给出以下引导语:“在小学,我们学习了圆的面积公式,你还记得是如何求得的吗?类比这种方法,你能由球的表面积公式推导出球的体积公式吗?”该引导语旨在唤醒学生大脑中已有的“分割、求和、逼近”的经验模型,让其成为新的表征的先行组织者。借助经验进行操作表征,将一个球分割成许多顶点在球心,底面都在球面上的“小锥体”,这些“小锥体”的底面其实并不是真正的多边形,当分割的底面越小,这些“小锥体”的底面就越平,它们的高就越趋近于球半径。这样“小锥体”可近似地视为棱锥,从而它们的底面积之“和”趋近于球的面积,所有这些“小锥体”的体积之和趋近于球的体积,由此推出球的体积公式。

由此可知,教材在表征“逼近”内容时,设置引导语,搭好脚手架,试图从学生已有的经验模型中调取相关经验来回应当前的刺激,形成新的表征活动,且与之前经验模型中表征的方式保持一致,这样就解决了进行新表征时认知力不足的问题,减少了表征的盲目无向,也自然缩短了表征的时间,有利于学生准确理解“逼近”。

二、多元表征系统下的数学抽象

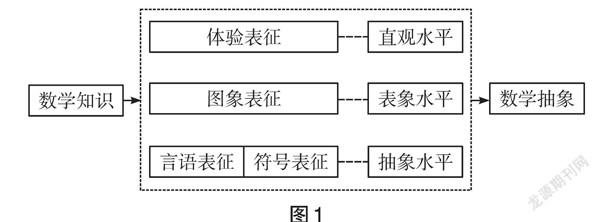

表征的主体是学生的思维,即用图形、符号、语言、操作等方式让学生的思维外显可视。抽象的主体是数学知识,是对知识本质属性的概括。从数学表征的本质来说,多元外在表征分为“数”(数学对象的言语化表征)和“形”(数学对象的视觉化表征)两类。从数学教学的角度来看,数学表征分为符号、言语、图象和体验四类表征。在学习比较抽象的知识时,可先通过视觉化表征的多元形式进行呈现,并配合具体的言语化表征适当启发和暗示,再运用抽象的言语化表征阐释,构成多元表征系统(如图1),这样更有利于学习者的数学理解,生成丰富的认知结构。

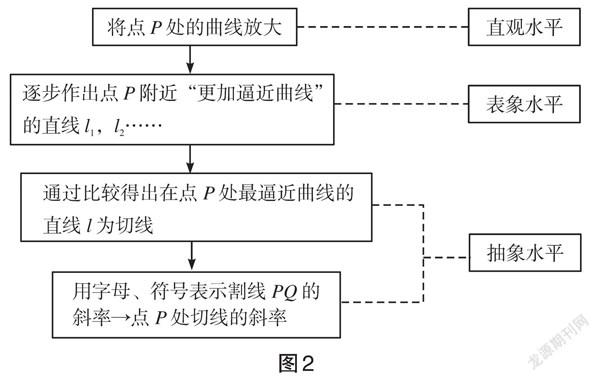

以苏教版高中数学新教材“曲线上一点处的切线”为例,教材是这样实现“以直代曲”的多元表征的(如图2)。

如图2可知,在整个表征系统中,先是通过“放大曲线”的操作直观感受“以直代曲”,在视觉化的表征过程中经历了“有点像—几乎—最逼近”的心理活动,这是表征系统中的操作模式与静态形象模式之间的互化与共存,处于直观水平阶段。进一步地,通过探究活动“作出点P附近‘更加逼近曲线的直线”让学生进入表征的表象水平阶段,引导学生观察点Q到点P逐渐“逼近”的过程,辅之已有的直观化表征,从而形成“随着点Q趋向于点P,割线趋向于切线”的抽象认识,再通过字母与符号的推演进行由形到数的抽象表达,至此完成“以直代曲”的完整表征,实现数学知识的抽象认知。

三、数形互译的双向表征

为了实现对“逼近”的多元表征,教材基本采用先以数值计算的方式来建立对“逼近”的数感,然后经历从数值到图象、从数值到符号之间的相互转换,以此帮助学生建立起深度理解“逼近”的表征系统。如人教版教材在处理“用二分法求方程的近似解”时,通过取区间中点的方式,逐步缩小零点所在的范围,先通过表格的方式(见表2)呈现数值的符号变化状态,然后将这一过程通过图象方式直观地呈现出来(如图3)。

在数值计算的操作表征时需要计算工具(软件)的辅助介入,借助计算工具(或软件)代替人工进行重复操作,主要指向是学习者通过数值的“逼近”形成“量变导致质变”的体验表征。不论选用哪种工具(软件),都应该达到对给定问题的输入数据和所需要的输出结果之间有明确的算法表达。“二分法”是求方程近似解的一种算法,因为它有序、有规律,能进行判断,能循环运算[2]。“二分法”如何通过数值计算实现“逼近”的呢?它的操作是通过迭代形成区间套(每次得到的区间都是上一步操作区间的子区间),将区间不断进行二分以缩小区间的长度,周而复始,使区间中点逐步逼近函数零点的精确值。从操作上看,运用“二分法求方程的近似解”并不难,难点是在学生已有的认知水平下,正确理解循环操作的算法思想以及理性认识两端夹逼的思想,这就需要借助直观的“形”来辅助理解,将抽象内容形象化。由于图象呈现具有直观、形象、易表征的特点,学生在进行图象表征时更能抽象出“二分法求近似解”的算法要领,理解也变得丰富生动。同样地,在表征5[2]是一个确定的数时,人教版教材也是先通过表格呈现数值的变化状态,然后在数轴上直观地呈现每个数值对应下的点如何“逼近”的过程;在用二分法求方程的近似解时,苏教版教材在旁白部分也是通过在数轴上体现区间不断“缩小”的过程。以上处理方式很容易让学生感觉到当区间缩小到趋近于貌似一个“点”时,便实现了足够的“逼近”。

由此可见,在进行多元表征时,只有实现“数”“形”之间的双向互译,才能使学生的理解更具体化、清晰化,通過建立“形”与“数”之间的联结,以及建立“形”的结构、内涵意义与运算关系之间的联结,增强多元表征转换与转译的发生。在这样双向表征过程中,学生对表征的信息进行多次的抽象、概括、精致、拓展、转换、转译等认知操作,最终累积形成对“逼近”的抽象认识。

值得说明的是,在“逼近”的多元表征学习时,不能仅仅依靠操作表征,或者依赖对操作后的数值观察,也不能单单依靠图象表征。教师需要引导学生对操作过程进行反思性思考,对操作与数值进行辨析与修正,将操作中的“形”与学习中的“数”进行联结、类比、互换互译、抽象概括,使抽象的内容越来越具体、清晰、丰满,这样才有利于学生的有意义建构。

参考文献:

[1]唐剑岚.概念多元表征的教学设计对概念学习的影响[J].数学教育学报,2010(2):28-33.

[2]张劲松,郭豫.高中数学课程中的二分法:对“用二分法求方程的近似解”一堂课的思考[J].中学数学教学参考(上半月),2008(4):3-6.

【作者简介】丁益民,高级教师,新青年数学教师工作室创始人之一,江苏省“333高层次人才培养工程”培养对象,江苏省教科研先进个人,苏州市学科带头人,主要研究方向为中学数学教材教法。

【基金项目】江苏省教育科学“十三五”规划课题“深度学习视域下高中数学单元教学设计与实践研究”(C-c/2020/02/50)A19BE8DE-B9A7-42F7-B088-9172A781F247