法藏敦煌写卷P.2681+2618《论语集解》研究

刘 婷

(国家图书馆 古籍馆, 北京 100081)

敦煌遗书作为二十世纪初中国文献的四大发现之一,在文化学术领域的价值不言而喻。儒学典籍是敦煌遗书的重要组成部分。其数量相比于浩如烟海的佛教典籍,可谓微不足道,但其内容不仅有助于研究者更加全面地了解当时的社会文化状况,还能对现存典籍校勘起到重要的印证作用。

一、《论语集解》及其版本发展

《论语》是儒家最重要的经典之一,为孔子弟子、再传弟子所记孔子及其弟子言行。战国初期编辑成书,共二十篇。汉代有三种本子:古文本《古论》二十一篇(鲁恭王刘余得于孔子旧宅壁中)、《齐论》二十二篇和今文本《鲁论》二十篇。西汉末,安昌侯张禹以《鲁论》为底本,参照《齐论》,采纳其中的优异之处融于一书,人称其为《张侯论》,在当时影响较大。东汉郑玄又依据《张侯论》,参照《齐论》和《古论》,作《论语注》,此本唐代以后不传。曹魏时何晏等人又以《论语注》为底本,集孔安国、包咸、马融、郑玄、陈群、周生烈等八家之说,成《论语集解》。至萧梁皇侃又集合魏晋数十家之说,为《论语集解》作疏,是为《论语疏》,又名《论语义疏》。在几部《论语》训释的专著中,《论语集解》占有非常重要的地位。

何晏(190-249),字平叔,南阳郡宛县(今河南省南阳市)人,东汉大将军何进之孙。何晏的父亲早逝,曹操纳其母尹氏为妾,他因而被收养,长于魏氏宫中。少年时他以才秀知名,后尚曹操之女金乡公主,曾任魏国驸马都尉、吏部尚书,典选举,封列侯,是魏晋时期著名的玄学家。著有《老子道德论》二卷、《官族传》十四卷,与他人合撰《论语集解》十卷、《孝经注》一卷、《老子杂论》一卷。何晏依据《鲁论》篇次,集合八家之说而成《论语集解》,其中有揉和齐鲁论语的今文经学,有以古论语为底本的古文经学,也有杂糅古今的郑学。他破除师法门户之见,对各家各派的训诂皆能依照己意作出公正客观的评判,并加以利用,使得《论语集解》成为两汉时期古今学之争后出现的第一部集解体训释专著。

关于《论语集解》的版本,最早记载见于《隋书·经籍志》:“论语集解十卷,何晏集解”。《论语集解》在唐初存有十卷本,在唐文宗大和七年(833)刊刻石经,于开成二年(837)刻成,即为“唐石经”,也称“开成石经”。唐石经所刊《论语》以何晏集解本为祖本,但为白文经,注未得同刊。至宋代,《郡斋读书志》《直斋书录解题》等私家目录中著录《论语集解》皆为十卷。至宋真宗咸平四年(1001),由崔颐正、孙奭、崔偓佺等人雠校、刊刻“二传”“三礼”等七部经书的注疏,这便是“宋监本”。另有岳珂刻《论语集解附音义》十卷(何晏集解,陆德明音义),廖莹中世綵堂刻《论语集解义疏》十卷(何晏集解,梁皇侃疏)等。明代流传至今的版本多为注疏本,如崇祯十年(1637)毛氏汲古阁刊本等。清代以来,《论语集解》多为皇侃疏、邢昺正义与朱熹集注本,此三家疏注也都是以何晏集解为底本,对《论语集解》的研究有重要的参考价值。此外,《论语集解》于中唐时期就已传入日本,在各种抄本、刻本中,最有代表性的为正平本,在此不多赘述。

二、敦煌写卷中的《论语集解》

现存最早的《论语集解》为敦煌吐鲁番写本。敦煌遗书中《论语》写卷共92号,可分为六类:白文本《论语》、郑玄《论语注》、何晏《论语集解》、皇侃《论语疏》、佚名《论语摘抄》、佚名《论语音》。[1]

法藏敦煌写卷P.2681、P.2618内容为何晏《论语集解》,两个卷子可前后缀合。P.2681写卷卷首题“论语卷弟一并序”,至“其为人也孝弟,而好犯上者”,包括何晏《论语集解序》和《论语·学而》篇前三行,共23行,末行字迹残存右半部分。此外,本卷卷首有摘抄王羲之《兰亭诗》等内容。

P.2618写卷起于“人不知而不愠,不亦君子乎”的“乎”,首行字迹缺损,余左半部,至《为政》篇结束,卷尾题“论语卷弟一”,共74行,尾题下方有“乾符三年学士张喜进念”等字,另有“沙州灵图寺上座随军弟子索庭珍写记”“沙敦煌县归义学士张喜进”两行。卷子背面有“节度押衙兼瓜州衙推梁某状”“瓜州判官某状”“瓜州衙推梁敬儒等及百姓上司空状稿”等。

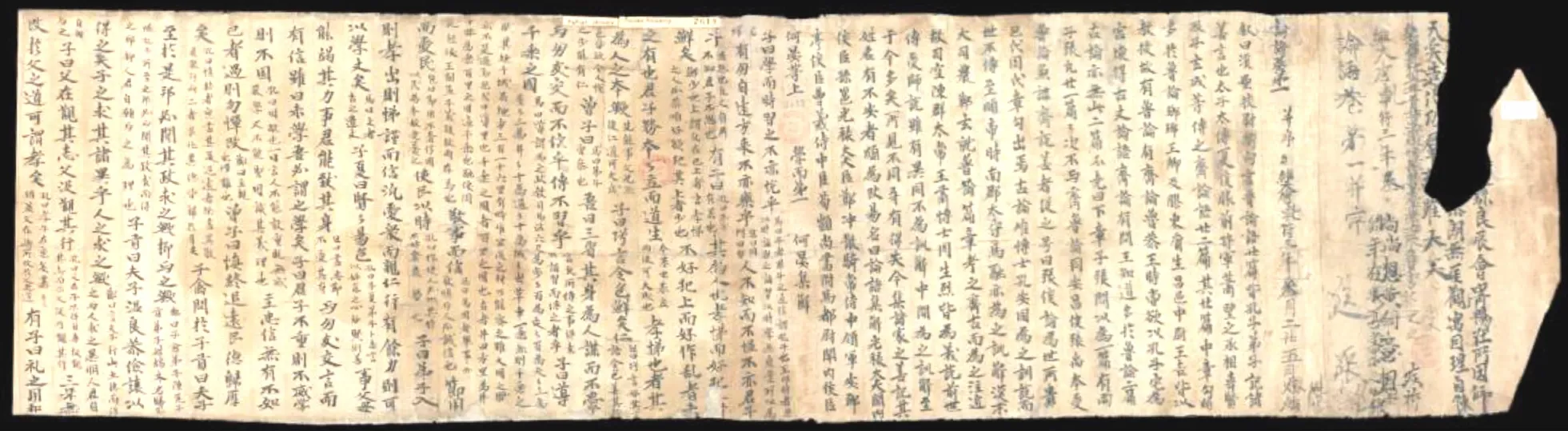

将两卷采用技术缀合成一卷后,全卷共有96行,为《论语集解》第一卷全部,主要包括何晏《论语集解序》《学而》《为政》等篇,经文大字,小注双行。笔者将P.2681与P.2618的第一拍缀合图后,效果如图1所示:

图1 P.2681+2618缀合图

P.2681卷首破损,王羲之《兰亭诗》开头两行上半部缺损,且中间也有缺句,后面诗句也略有改动。另有两行字为“维大唐乾符三年三月廿四日沙州敦煌县归义军学士张喜进书记之也”“维大唐乾符三年叁”。“叁”字下方有数行杂写,为“尚尚尚想黄绮意想疾于繇年在襄吾书比之钟张”,源出王羲之的《尚想黄绮帖》。此外,敦煌遗书中亦有数卷《尚想黄绮帖》习字残片,说明此帖在当时的敦煌地区颇受欢迎,也从侧面印证了当时社会人们对于书法的重视和崇尚。[2]

结合P.2681和P.2618两卷的缀合来看,P.2681卷首的《尚想黄绮帖》习字,据字迹判断,为张喜进所写。本卷卷首题记云“维大唐乾符三年(876)三月廿四日沙州敦煌县归义军学士张喜进书记之也”,P.2618后又题记“乾符三年学士张喜进念”,可得出结论张喜进为阅读写卷之人,《论语集解序》《学而》《为政》的抄写者应是灵图寺上座随军弟子索庭珍。索庭珍没有记录他的抄写时间,但在乾符三年(876)以前则是不会有问题的。

P.2681+2816两卷为《论语集解序》《学而》《为政》,序文中大概讲述了《论语集解》的成书过程,其后《学而》篇内容涉及诸多方面,其中重要内容有“吾日三省吾身”“节用而爱人,使民以时”“礼之用,和为贵”,以及仁、孝、信等道德范畴。《为政》篇内容则包括了孔子“为政以德”的思想,以及如何谋求官职和从政为官的一些基本原则,孔子本人学习和修养的过程及其学习方法等。

三、敦煌写卷中儒家典籍的价值

仅就数量来说,敦煌写卷中儒家典籍所占的比重并不大,但其意义却不容忽视。首先,由于敦煌地区特殊的地理位置,形成了其儒佛兼容的特殊的社会文化形态,通过对不同时期写卷的研究,可以更好的了解敦煌地区的文化、教育等状况,如P.2681+2618的年代为唐代归义军时期,结合同时期其他写卷可发现,在归义军时期《论语》类写卷普遍流行,尤其《论语集解》更是在前期占据主流。而归义军时期仍然保留着寺学教育,且这种形式在当时十分兴盛,《论语》类经典更是寺院学生学习的重要内容,这也表明了这一时期归义军对儒学的恢复与重视。[3]

姜亮夫先生曾在《敦煌经卷在中国文化学术上的价值》一文中提到,儒家典籍的发现在学术文化上的价值主要有两点,一为古本古注之发现,另外则是纠正今本的伪误。[4]

以《论语集解》为例,其作为我国古代儒家经典,流传之广,校勘之严,应是一字一句都不能修改。可纵观敦煌写卷,其中“唐写本有传世本所没有的注文,也就是说,传世本还有遗漏的注文,而唐写本与传世本注文歧异之处更是屡见不鲜。”[5]将两者相互对照,既可相互补充,又可考证传世本中之得失。

此外,敦煌写卷中存在大量俗字、俗语词、异文等,内容也存在不同程度的差异。

敦煌写卷中的俗字是从隶变的过程中衍生而来的,因此,往往会有一个字变为少则二、三个,多则十几甚至几十个俗字的情况。P.2681+2618两卷缀合后,其内容较同类写卷保存更为完整,字迹清晰,其中俗字、异文等情况更是不胜枚举。张涌泉先生在《敦煌经部文献合集》中对写卷中的俗字等有详细校记,在此只举例说明一下。

就俗字来说,P.2681+2618中,如:“汉中垒挍尉刘向言鲁论廿篇”,“挍”为“校”之俗字,“挍”“校”的偏旁不同,但形体相近,且两字同音,所以为俗字。“太子太傅夏侯”,“”为“胜”之俗字。“其廿篇中章勾颇多扵鲁论”,“勾”为“句”之俗字。“扵”为“於”之俗字。“勾”“句”便是改换了表意的偏旁。“号曰张侯论”,“号”为“號”之俗字,乃“號”的省形存声字,省略文字的某个部件,一定程度上也是为了方便书写。又如“而好作乱者”,“乱”为“亂”之俗字,则可能是“亂”的字形比较繁杂,因此左半部以“舌”代替。“有自远方来,不亦乐乎”,“”为“朋”之俗字。此处的“”是合并了相同的部分。

四、结语

总之,敦煌写卷中保存了大量的古注,与儒家经典的现行版本有着或多或少的出入,当中更是有着很多的俗字、异文,为近代汉字学的研究提供了丰富的资料,其“作为唐代前后流行的各种字体积存的大宝库,为我们提供了丰富的近代汉字字形资料,不但从客观上为近代汉字学的发展繁荣创造了条件,而且也为现代汉字的整理和规范,为大型字典的编纂,为古籍的整理和校勘,提供了许多有用的实证材料”[6]。敦煌写卷无论是对古代敦煌地区历史文化发展的研究,还是对儒家经典的整理和校勘都起了重要的作用,对儒学的发展也有着不可估量的意义。