1996-2019年我国飞行员的心理健康元分析

罗渝川,高婧蕾, 景朋,邓雪梅

(1.中国民用航空飞行学院 航空人因与工效学实验室,四川 广汉 618307;2.中国民用航空飞行学院 空中乘务学院客舱管理教研室,四川 广汉 618307 )

1 引言

飞行员作为航空器的直接操纵者,其心理健康水平对飞行安全有重要的影响[1]。有研究表明,低的心理健康水平会诱导不安全的驾驶行为,积极健康的心理则会促使安全的驾驶行为[2],近年的德国之翼及马航MH370事件愈发说明飞行员心理健康对安全飞行的作用重大[3-4]。我国也对此问题非常关注,在《飞行员心理健康指南》文件中指出飞行员的心理健康成为保障航空安全的关键因素之一[5]。

在飞行员心理健康问题上,综观已有文献,大多都是在某一时间段对飞行员心理状况进行调查。我国对于飞行员心理健康水平的研究晚于国外,且存在的主要问题是,持续对飞行员心理健康水平进行关注的研究较少。虽然许多学者围绕飞行员的心理健康问题做了一些研究,但随着时间的推进,我国经济、社会和文化等方面的发展迅速,飞行员近年来心理健康水平的变化趋势情况尚未可知。因此本研究拟采用元分析方法,综合国内近20余年的飞行员心理健康水平研究结果,通过对历史年代的横断面取样,分析近年来我国飞行员心理健康随年代变化趋势,对比我国不同飞行员群体心理健康的差异以及不同年代间飞行员的心理健康状况差异,以探讨我国飞行员近年来心理健康状况,为相关部门的策略制定提供依据。

2 研究方法

2.1 文献来源

选择中国知网数据库、维普数据库以及Web of Science Data base, Cochrane Libeary等数据作为数据源,以“飞行员心理”、“SCL-90”、“睡眠质量”、“应激”及SCL-90各维度等为题名、关键词检索公开发表的中英文期刊论文、学位论文和会议论文。对检索到的文献进行筛选,确保纳入分析中的文献质量和相关度符合此次研究的主题和元分析方法要求。本研究对文献按以下标准进行筛选:(1)必须采用定量的研究方法,以SCL-90为调查工具;(2)研究调查对象为中国飞行员,包括民航飞行员和军航飞行员;(3)文献中必须提供明确的民航飞行员和军航飞行员的独立样本统计数据以及样本量,若同一篇文章同时报告多个独立样本,则分别提取;(4)文献中必须报告9个因子的均值和标准差,或者报告可推算出相关因子均值和标准差的信息;(5)相同的作者基于同一种测量方法和数据发表的文章,只保留其中一篇有代表性的。采用上述流程检索发现英文文献并不符合要求,初步检索的文章共92篇,有47篇文献符合标准。

2.2 文献编码

原始文献的数据时间从1996-2019年,样本量总计为10 055人。编码范围包括受试特征、样本量、被试来源、出版年份、数据收集年份、出版类型、SCL-90因子的均值和标准差。本研究由三位接受过元分析培训的学者同时对纳入的文献进行编码以确保编码质量。对于没有汇报数据收集年限的文献,考虑国内文献发表与测试时间,对其时代变量值采取“出版年限-1”的方法进行编码。

2.3 数据提取

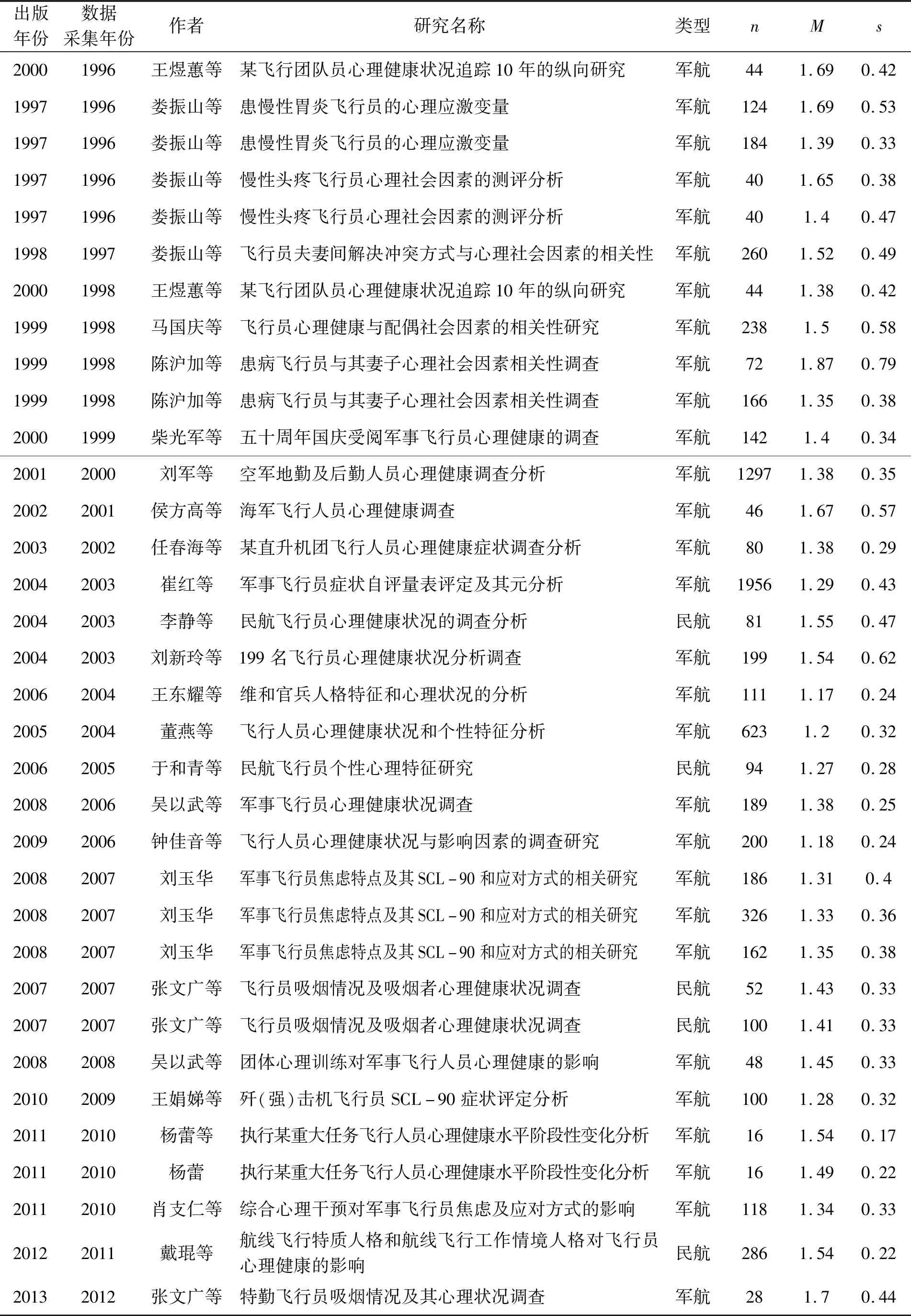

结合本研究目的,对1996-2019年搜集的民航飞行员以及军航飞行员心理健康文献进行汇总,将原始文献的数据出版时间、收集时间,研究对象,样本数量(n),均值(M)和标准差(S)等资料进行整合,见表1。

表1 纳入分析的47项原始数据

2.4 数据分析

本研究根据原始文献中报告的SCL-90因子均分和标准差进行整理,有些文献中的SCL-90各个因子均值标准差模糊的,采取平均值计算公式和标准差计算公式得出结果。运用CMA2.0进行出版偏倚及异质性检验,采用SPSS 22软件考察SCL-90各因子与年代的关系及军航飞行员与民航飞行员的差异性。

2.5 统计学处理

出版偏倚检查采用失安全系数方法检验。异质性检验通过查看I2,当I2值超过25%、50%、75%时,分别提示研究间具有低度、中度以及高度异质性,中高度异质时提示采用随机效应模型,反之采用固定效应模型[6]。将原始文献中的平均数和标准差转化成效应量,进一步处理分析数据。

3 结果

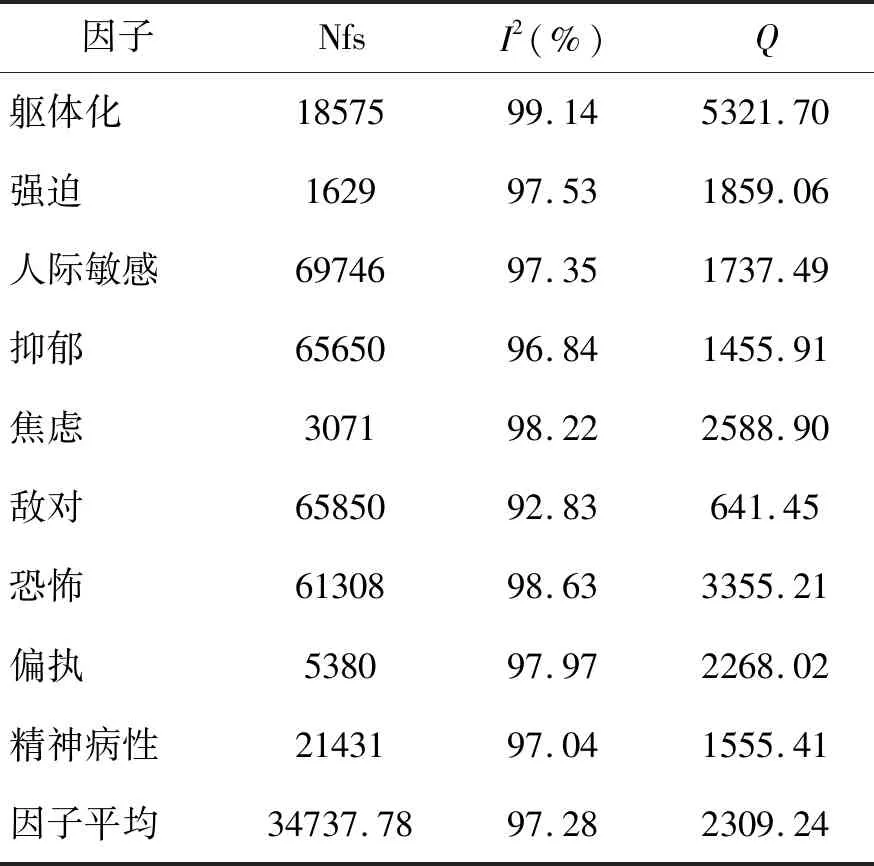

3.1 出版偏倚检查和异质性检验结果

文献出版偏倚及异质性检验结果见表2。出版偏倚结果显示SCL-90各因子的失安全系数(Nfs)均大于5k+10=5×47+10=245,表示不存在出版偏倚。本研究讨论的I2在CMA软件中的值为96.52%(P<0.05),表示研究间具有异质性;另外SCL-90各因子的Q值均在641.45以上,大于的临界值69.87[7]。因此本研究SCL-90的9个因子的效应量均是异质的,存在调节变量,差异具有统计学意义,需要进一步分析。

表2 出版偏倚和异质性检验结果

3.2 我国飞行员SCL-90各因子随年代变化分析

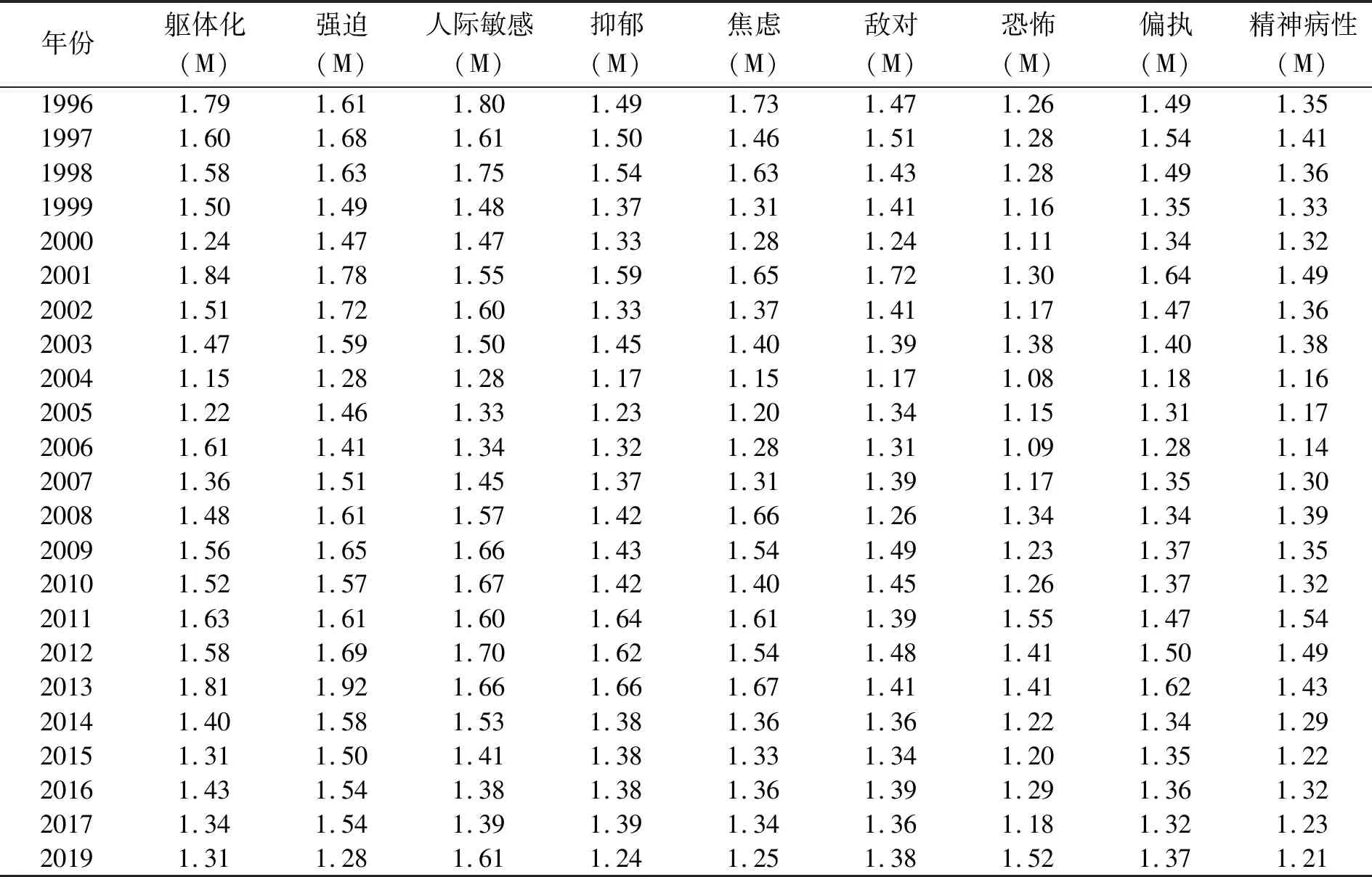

根据每篇文献SCL-90的原始数据,整合出我国飞行员SCL-90各因子在年代上的平均值,结果见表3。

表3 1996-2019年我国飞行员SCL-90各因子均值

为进一步展示我国飞行员SCL-90各因子的均值与年代变化情况,将表3数据绘制成折线图,结果见图1。折线图信息表明:(1)我国飞行员SCL-90各因子都有波动现象,1996-2013年间SCL-90各因子走向趋势呈“U”型,2014-2019年间因子均值有波动不定;(2)以2004年为界点,1996-2004年间各因子总体波动向下,2005-2013年间各因子总体波动向上,2014-2019年间各因子波动趋势不统一;(3)1996年到2019年飞行员强迫因子得分总体上最高,恐怖因子的得分总体上最低,9个因子的得分高低呈明显的交叉变化。

图1 SCL-90各因子均值随年代变化情况

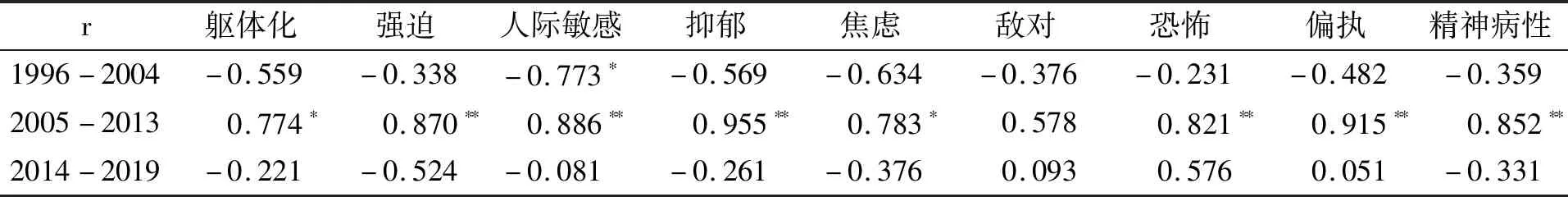

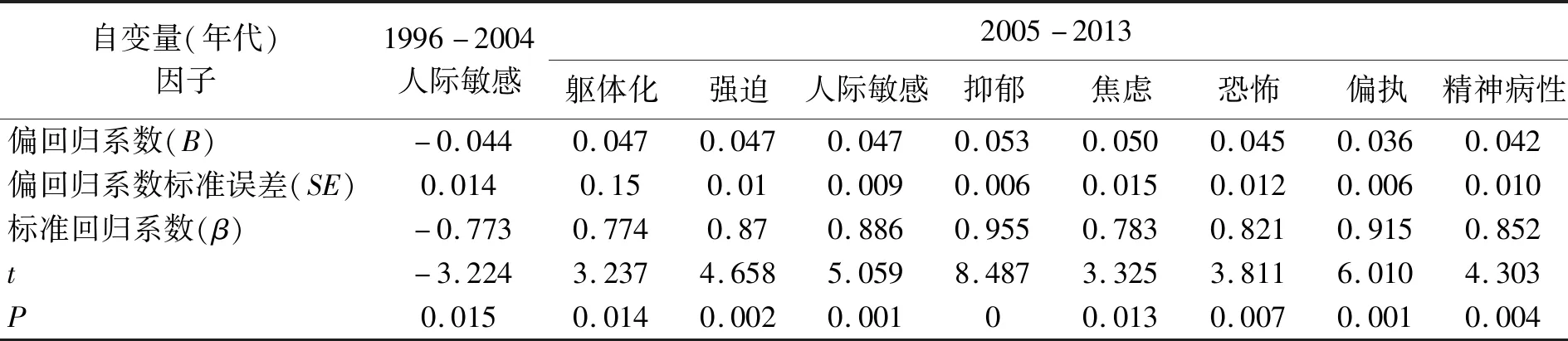

采用相关分析深入考察SCL-90各因子随年代变化状况,结果如表4所示:(1)1996-2004年间,人际敏感因子在均值上与年代呈显著的负相关(P<0.05),其余8个因子与年代相关性未达显著水平;(2)2005-2013年间躯体化、强迫、人际敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、精神病性8个因子和年代呈显著相关(P<0.05);(3)2014-2019年间SCL-90各因子均值与年代相关性未达显著水平。

表4 飞行员SCL-90各因子均值与年代的相关

为更准确量化SCL-90各因子与年代的关系,对SCL-90各因子进行逐步回归分析见表5。通过将年代作为自变量,SCL-90各因子作为因变量做逐步回归分析,1996-2004年只保留了人际敏感一个因子的回归模型,人际敏感的回归方程:y1=-0.044x1+89.56,2005-2013年保留躯体化、强迫、人际敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执、精神病性8个因子的回归模型,回归方程分别为躯体化:y2=0.047x2-93.897,强迫:y3=0.047x2-93.489,人际敏感:y4=0.047x2-92.2,抑郁:y5=0.053x2-104.351,焦虑:y6=0.05x2-98.982,恐怖:y7=0.045x2-88.445,偏执:y8=0.036x2-71.258,精神病性:y9=0.042x2-82.361,其中x为年代自变量,(P<0.05)表示回归方程有意义。

表5 对年代效应显著的因子逐步回归分析

3.3 平均效应量

在以上分析的基础上,进一步计算其效应量。将军航飞行员、1996-2005年间、1996-2005年间、2005-2013年间作为实验组,民航飞行员、2005-2013年间、2014-2019年间、2014-2019年间为对照组,进行效应量检验。

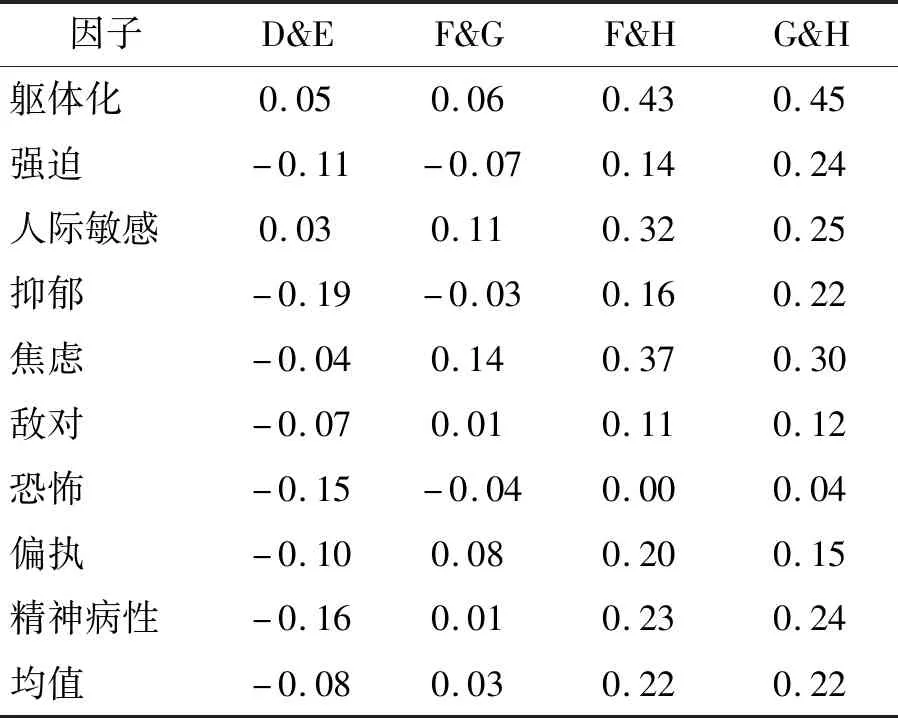

根据Cohen对效应量的划分[8],即小效应(∣d∣<0.2),中效应(0.2<∣d∣<0.7),大效应(∣d∣>0.8)。表6结果显示:军航飞行员与民航飞行员相比,“躯体化”、“人际敏感”2个因子为正值,说明在这2个因子上民航略好于军航飞行员,“强迫”、“抑郁”、“焦虑”、“敌对”、“恐怖”、“偏执”、“精神病性”7个因子为负值,表明军航飞行员在这7个因子上略优于民航飞行员,又因整体效应量均值属于小效应,则表示军航飞行员与民航飞行员的心理健康差异未达显著水平。

表6 军航和民航飞行员以及飞行员各年代间平均效应量对比

1996-2004年间与2005-2013年间相比,SCL-90各因子效应量的绝对值均小于小效应量的临界值,效应量均值(d=0.03)属于小效应,说明1996-2004年间和2005-2013年间我国飞行员心理健康差异未达显著水平;1996-2004年间与2014-2019年间相比整体效应量均值(d=0.22)以及2005-2013年间与2014-2019年间相比整体效应量均值(d=0.22)都在中效应区间,且各因子效应量均为正值,差异显著,说明2014-2019年间我国飞行员心理健康水平好于1996-2004年间和2005-2013年间。

4 讨论

4.1 我国飞行员心理健康状况

我国飞行员SCL-90各因子在1996-2013年间走向趋势呈“U”型,2014-2019年间因子均值有波动,23年间飞行员的强迫因子得分总体最高,恐怖因子的得分总体上最低。强迫指标主要指那些明知没有必要,但又无法摆脱的无意义的思想、冲动和行为等表现。近年来随着科技发展,飞行任务、飞机硬件、飞行环境等对飞行员提出了更高要求[9],使得飞行员面临更多的限制,因此加重了飞行员操作行为反复的表现,造成强迫因子的得分居高。恐怖指标中,恐惧的对象包括出门旅行,空旷场地,人群或公共场所和交通工具。在1996-2019年间,我国社会经济、人文文化等各方面都飞速发展,飞行员在薪资待遇、社会地位等方面逐渐提高[10],在此氛围下,飞行员有更高的信心与优越感参与到社会活动中去。

4.2 我国飞行员心理健康水平随年代变化情况

本研究综合国内近20余年的飞行员心理健康水平研究结果,发现1996-2004年间我国飞行员人际敏感因子在均值上与年代呈显著的负相关,其原因可能是在此年间,我国航空器大幅增多,飞行员数量增幅远不及航空器数量增长[11],这使得飞行员的重要性得以体现,社会的支持让飞行员自信心以及人际交往能力呈现积极性。在2005-2013年间各因子均值与年代呈正相关,我国飞行员的心理健康水平随年代在下降,在此年间飞机机型更新换代、性能不断提升,飞行员需要承担不均衡的工作负荷、昼夜节律扰乱以及飞行工作的枯燥性[12],在这些应激情况下导致飞行员的SCL-90各因子均分随年代升高,显著体现在躯体化、强迫,人际敏感、抑郁、焦虑、恐怖、偏执和精神病性因子,影响飞行安全。

根据效应量的结果表明,2014-2019年间我国飞行员心理健康水平好于1996-2013年间。2014-2019年间SCL-90的躯体化、强迫、人际敏感、抑郁、焦虑和精神病性6个因子与年代相关系数为负值,有心理健康状况调查表明,积极的应对措施与SCL-90因子呈负相关关系[13],因此可能与近年来我国出台相关政策重视飞行员心理健康状况有关[14]。

4.3 军航与民航飞行员差异

本研究结果显示,军航飞行员心理健康水平与民航飞行员心理健康水平无显著差异,其原因是飞行员作为特殊群体[15],不论民航飞行员还是军航飞行员都要面对工作压力、人际交往、家庭问题、个人问题等日常生活所产生的干扰[16]。

同时也需要注意的是由于飞行员自身工作性质不同,虽然军航飞行员和民航飞行员心理健康水平差异不显著,但所影响其心理健康的因素不同。近年来国内航空运输业步入了一个高速发展的黄金时代[17],工资待遇、物理环境和工作安排都对民航飞行员的心理健康水平产生影响[18]。军航飞行员心理健康所受的影响因素不同于民航飞行员,在和平时期的军航飞行员会面临恶劣的自然环境、复杂多变的军事任务、紧张的氛围,以及高强度的训练等,容易使生理、心理都处于应激状态,在一定程度上不可避免会产生一些心理问题[19],影响身心健康水平。

因此,飞行员心理问题作为影响飞行安全的隐患存在,需要相关部门的正确引导。军航飞行员和民航飞行员在心理健康上的差异始终是值得持续关注的问题。另外本研究的结果与所纳入文献的大部分结果基本一致,与部分结果有差异。这可能是样本环境和研究方法差异所致。

5 结论

本研究利用元分析方法将检索到的47篇原始文献进一步分析,探究我国飞行员心理健康状况,得出以下结论:(1)我国飞行员SCL-90的强迫因子得分总体最高,恐怖因子的得分总体上最低;(2)我国飞行员心理健康水平在1996-2004年间呈上升趋势,在2005-2013年间呈下降趋势,2014-2019年间波动不大;(3)军航和民航飞行员在心理健康水平上差异未达显著水平。因此后续可持续关注我国飞行员心理健康状况,保障飞行安全。