语言接触与城市语言生活变迁

——基于宁夏银川市的考察

陶 瑞

(1.北方民族大学 外国语学院,宁夏 银川 750021;2.阿伯丁大学 语言文学学院,苏格兰 AB24 3AA)

2021 年,第七次全国人口普查数据显示,全国流动人口达到3.76 亿人。中国式现代化逐步推进,随着新型工业化、信息化、农业现代化的深入发展和农业转移人口市民化政策落实落地,更多的农村人口将进入城市,不同群体的语言接触将更加频繁和深入,从而影响或塑造城市的语言生活。语言在城市现代化进程中发挥着重要作用,特别是国家通用语言文字的推广和普及对促进经济发展和人文交流尤显重要,是铸牢中华民族共同体意识、实现中华民族伟大复兴的必然要求。因此,对不同群体的语言接触和语言认同状况进行研究,不仅是我们全方位了解现代化进程中城市居民语言生活的一面镜子,也是语言接触研究的一个重要领域。本文拟以语言接触的相关理论为基础,基于宁夏银川市语言生活的调查,研究通用语——普通话和汉语方言接触中语言交际功能的变化轨迹,并阐释其变化的原因,希冀对城市语言规划、国家语言政策提供可资参考的实证研究材料和策略建议。

一、语言接触研究现状及问题

19世纪30年代,语言学家特鲁别茨科依对“谱系树”理论的同构和对应提出质疑,涉及“谱系树”理论的根本方法,语言接触研究开始受到关注。语言接触作为社会语言学的专门术语,是指“讲不同语言的人群由于交往所引起的语言在结构上和交际功能上的变化”[1](4)。语言接触既可以发生在两种或多种不同语言之间,也可以发生在同一语言变体的不同方言之间。语言接触主要关注两个方面的内容:一是语言接触引发的语言结构和交际功能的变化;二是引起语言变化的社会因素和语言内部因素[2](3ff)。语言接触引发的语言演变呈现出一个不断变化的连续体,即从语言结构的变化,包括语音、句法、形态、词汇和语义上的变化,到语言交际功能的变化,如语码转换、语言转用、语言兼用(双语、双言、多语)等[3](60)。国外对语言接触的研究可以追溯到19 世纪中叶,这一时期,学者们主要关注和研究语言接触形成的混合语,如克里奥耳语和皮钦语。历经两个世纪的语言接触研究,学界产出了丰硕成果,比如语言学家特鲁别茨柯依对巴尔干半岛上语言接触现象的研究[3](99ff)[4][5](215ff),语言接触引发的语音、词汇和句法等层面的变化和语言交际功能的变化等[6](239~247)。

国内的语言接触研究起步较晚,直到1981年“语言接触”一词才出现在学术专著里[7](49)。虽然起步较晚,但是方兴未艾,著述颇丰。计量可视化分析显示,1983~2019 年,国内语言接触研究成果逐年递增,在2015 年达到最高点。以中国知网数据库为例,截至2021 年12 月31 日,以“语言接触”为关键词的文章数量达1 761 篇之多,其中大部分是从中国语言文字和外国语言文字层面进行的研究;基金分布方面,数量最多的是国家社会科学基金。由此可见,语言接触研究日益成为一个研究热点。总体来看,现有研究内容主要涉及五个方面:一是汉语与外语之间的接触研究,如汉语与俄语、英语、日语、韩语等语言的接触研究;二是汉语与少数民族语言之间的接触研究,如汉语与蒙古语、藏语等语言之间的接触研究;三是汉语方言与少数民族语言之间的接触研究;四是汉语方言之间的接触研究;五是标准变体普通话与方言之间的接触研究。

普通话和方言之间的接触研究著述颇丰,研究角度也各有不同。总体而言,现有研究主要关注的是在和谐稳定的言语社区,普通话和方言在相互接触和发展中出现的变化。有的学者关注语言接触引发的语言结构层面的变化[8][9][10],有的学者关注语言接触引发的语言交际功能的变化[11],有的学者从历时角度阐述汉语方言的演变[12][13][14],有的则关注语言的经济效益[15](342~352)。研究发现,推广普通话的语言政策有助于提高流动人口特别是务工人员的语言能力,增加其就业机会和经济收入。目前,城市语言面貌呈现出向普通话趋同的态势,流动人口高度认同普通话。在不同的交际场合,人们会根据不同的交际对象在普通话和方言之间进行语码转换,语言能力进一步提高,人口流动还会对流入区域语言产生积极影响[16](104~109)。

上述研究为本文提供了有益的文献支撑和研究思路,但是关于现代化进程中宁夏的语言生活、语言接触以及语言接触引发语言演变的实证性研究相对较少。鉴于此,本文拟以宁夏银川市为调查区域,以城市居民的日常语言生活为研究对象,以田野调查为主要研究方法,运用语言接触理论,从共时角度研究标准变体普通话与方言之间的接触状况和接触引发的语言变异及相关影响因素。具体分析和探讨以下三个问题:一是城市化进程中城市居民在公共场域的语言使用模式和语用功能;二是语言使用模式的成因,其中会话情景、会话对象和话题是否为主要影响因素;三是日常的语言接触对不同的语言变体有哪些影响。

宁夏具有悠久的历史文化,早在3万年前的旧石器时代晚期就有人类活动的遗迹。银川自古以来就是一个多元、开放、包容的城市,人口迁徙古已有之。从较早的汉代和明朝的两次大规模移民,“迁徙五方之人实之”,“彬彬然有江左之风”[14](3~6),到20 世纪五六十年代大量的支宁建设者[13],再到20世纪80年代开始的生态移民[17],都在形塑和影响着一个地区、一个城市的语言文化变迁。人口的汇集带来了南腔北调的汉语方言的接触,语言就这样在人们的日常生活中逐渐发展,最终形成了以中原、兰银官话为主的宁夏方言[14],也使其成为一个天然的田野调查点。

二、城市日常语言生活分析与讨论

(一)公共场域中的语言使用模式和语用功能

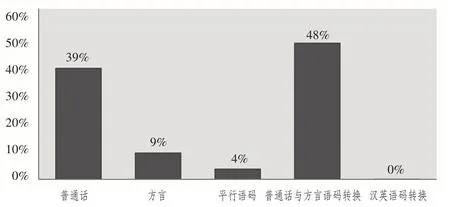

公共场域指除机关单位、政府机构、教育场所之外的其他公共服务场所。不包括这几个场域的原因是这几个场域中的日常用语以标准变体普通话为主。笔者在银川实地调研过程中采集到的149个有效数据样本显示,城市居民的日常语言使用模式主要有三种,分别是无语码转换模式,即只使用普通话或者只使用方言进行交流;平行语码模式,即一个说话人使用普通话,另一个说话人使用方言进行交流;语码转换模式,即普通话和方言在同一个会话中交替使用[18]。如图1所示,无语码转换模式、普通话与方言语码转换模式的使用频率最高,各占48%;无语码转换模式中,又以普通话为主,占39%,只讲方言占9%;平行语码模式占4%。汉英语码转换频次为1次,占0.007%,所以保留一位小数后,显示为0%。

图1:语言使用模式及其所占比例

由图1可见,城市化进程中银川居民在公共场域的语言使用模式以普通话为主。语码转换使用过程中,以普通话和方言的语码转换为主,偶尔也有汉语和英语的语码转换。深入分析发现,普通话、方言和英语在日常语言生活中有各自的语用功能。无语码转换模式中的普通话主要基于说话人之间有效交际的需要。普通话作为最有效的交际工具,可以打破方言的隔阂,实现顺利交流。无语码转换模式中的方言主要用于朋友和家人之间的交流,它更多的是一种情感纽带。平行语码的使用频次较少,但是偶尔也有,主要原因是说话人中的一方可能还未完全掌握普通话,或者普通话运用得还不够熟练,用普通话表达需要更多的认知加工,所以,选择相对比较熟练的方言进行交流。

汉语和英语的语码转换在公共场域中运用最少,其语用功能主要是促进英语学习,例如,将某个英语词汇嵌入到汉语句子中,以便促进英语词汇的学习和掌握;或者使用整句的语码转换,以促进英语听说学习为主。如下面两个例子所示:

会话场景1:

A:Alice,你想想用什么颜色好吗?

B:是用blue这个颜色吗?还是用其他颜色呢?比如purple呢?

上述例子包括两个话轮:在第一个话轮中,说话人A用普通话询问Alice;在第二个话轮中,说话人B继续询问,在询问的过程中使用了句内语码转换。第二个话轮中的第一个汉语句子使用了英语单词blue,第二个句子使用了英语单词purple。很显然,这样的汉英语码转换具有一定的语用功能,主要是帮助Alice学习英语中关于颜色的词汇。

会话场景2:

B:还是这本书有趣一些。

A:What is that?

B:It is a...

A:Bread?

B:No,it is a pie.

A:It is a pie.

会话场景2 包括六个话轮。第一个话轮中,说话人B 用汉语对一本书进行了简单评价;第二个话轮中,说话人A 用英语进行询问;第三个话轮中,说话人B 进行了话轮间的语码转换,从汉语转换成了英语,试图回答说话人A 的问题。后面的几个话轮均以英语为主要语码,并以英语结束。与会话场景1相似,在这个会话场景中,说话人A 的语码转换显然也有其语用功能,即帮助说话人B进行英语听说方面的练习。这种语码转化主要以促进英语学习为主,并不表达身份认同、社会认同等功能。

除了上面提到的语言接触引起的语言交际功能的变化外,汉语和英语的语言接触也会引起两种语言在结构层面的变化,最常见的是两种语言互相借用对方的词汇。比较有代表性的汉英词汇借用的例子是“枸杞”。枸杞以宁夏所产最负盛名,随着全球化和日益频繁的国际交流,枸杞逐渐走向世界,有了自己音译的专名“goji”,并在2002年正式成为借入英语的汉语词汇。此外,有些词汇也是辗转多次进入英语,比如,oolong(乌龙茶),dim sum(点心)通过粤语方言进入英语;汉语中的禅(chan),唐中叶东传日本,拟音为Zen,1727 年进入英语[7](127~141);silk 一词的借入过程则更加复杂,经历了汉语、希腊语、拉丁语、英语的借入过程[7](19~64)。除了汉英两种语言的词汇互借外,汉语和英语的接触也表现在语言结构层面的变化上。比如,偶尔会看到这样的表达方式——“期待ing”,这种语言现象属于个体的语言使用特点,并非整个言语社团的语言使用特点。在“期待ing”这个词中,英语的曲折语素-ing 现在分词被附着在汉语动词“期待”的后面,表示一种正在进行的动作或状态,类似于汉语中的“正在期待”的表达方式。其他的表达方式,比如“青春就这young”“2035是这young”,英语中的词汇young(年青的,年轻人)被借入到汉语句子中,取代了汉语词汇“样”。“样”和“young”发音相似,意思有细微的差别,可作为一种修辞手法来理解,表达了青春就应该是年青的、朝气蓬勃的、有活力的等意味。总之,在上述例子中,英语和汉语的语码转换和词汇借用主要表达这样的语用功能:或者是促进英语语言学习的一种方式,或者是为了达到某种修辞效果。

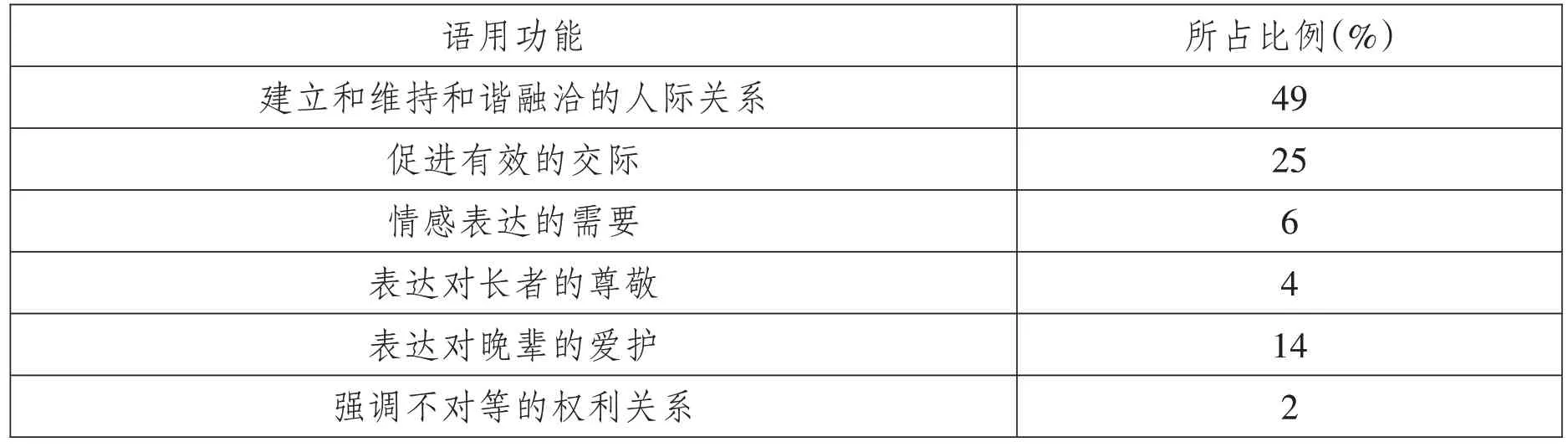

与上文提到的平行语码模式、无语码转换模式和汉英语码转换模式相比较,普通话和方言之间语码转换的语用功能更加丰富。在笔者收集到的149个有效样本中,语码转换主要表达了六个语用功能(如表1 所示)。其中,“建立和维持和谐融洽的人际关系”占49%,这体现着中国文化中一贯秉持的和谐文化。比如,在同一个会话中,会话双方都会向对方的语码转换和趋同,以维持一种和谐的人际关系。“促进有效的交际”占25%,比如,服务人员会根据顾客使用的语码进行相应的转换,顾客如果说方言,服务人员也会转向方言;顾客如果说普通话,服务人员也会讲普通话,以促进彼此的交流。“表达对长者的尊敬”占4%,“表达对晚辈的爱护”占14%,这从侧面反映着“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的文化观念。比如,在同一个会话中,三代人中的中年人会频繁地进行语码转换,与长者交流时讲方言,与孩子交流时讲普通话,以此照顾长者和孩子的语言能力及语言使用偏好。“强调不对等的权利关系”占2%。

尽管语码转换中普通话和方言的双向转换均有,但是主体仍然是方言向普通话靠拢和聚合。这与前人的研究结果是一致的,即在稳定和谐的言语社区,参与人的语码转换主要是为了促进有效的交际,并且以方言向普通话的语言聚合为主[11][16]。

表1:语码转换的主要功能及其所占比例

(二)会话情景、会话对象和话题

会话情景对语码转换有着重要的影响作用[19][20],说话人根据会话情景的不同使用不同的语码,在正式场合使用正式语码,在非正式场合使用非正式语码。这一点在银川居民的日常语言使用中也有所体现,即在正式场合使用普通话,而在非正式场合使用方言。但是会话情景并不是最主要的影响因素,会话对象的改变和话题的转变也会对语码的使用产生影响。在场域不变的情况下,说话人会根据不同的会话对象选择使用标准变体普通话或方言。比如,在比较正式的场合,说话人和朋友或家人使用方言,但是与服务人员对话时,会很自然地转换成普通话,以促进相互之间的交流。在非正式场合,说话人和家人使用方言,但是会和刚认识的朋友讲普通话。此外,谈论的话题也会影响说话人的语码选择,这一点在父母与孩子的对话中体现得最明显。在谈论与孩子教育相关的比较严肃的话题时,说话人会选择使用普通话,这是因为普通话在语言市场中扮演着重要的角色,是重要的教育媒介和语言;而在谈论非正式话题时,比如服装、一日三餐等话题时,说话人会选择使用方言,这与前人研究结论一致。

根据社会和语境因素,语码转换分为情景语码转换和隐喻语码转换。情景语码转换指由于情景因素改变而引起的语码转换,它与会话情景、会话参与人有着密切的关系;在隐喻语码转换中,语码的选择与话题以及说话人的意图有着明显的联系。在会话情景不变的情况下,说话人通过语码转换可以表达一定的交际意图[21]。甘柏兹在情景语码转换和隐喻语码转换的基础上进一步提出“会话中的语码转换还可以作为一种语境化线索,和语调、话语标记语一样,表达一定的语篇功能,比如会话中的引述和强调等”[22](75~81)。其他研究也发现:在会话中,说话人不仅用语码转换表达各种各样的语用功能,如促进彼此的有效交流[18],也会使用语码转换表达一定的语用功能,如用标准变体普通话表达直接引用或者强调某个重要信息,用方言表达非直接引用、语气的转换、批评的口吻等[23]。标准变体普通话和方言之间的语码转换还可用于情感的表达,如厌恶或喜欢[24]。说话人在进行语码转换时,有时候是有意识的,是一种主动的选择,有时候很可能是无意识的,特别是在情绪主导的情况下,说话人对语言的关注和管理相对减弱。

(三)语言接触引发的语言变异

普通话和方言的频繁接触和交流引起了两个变体在语言结构层面和交际功能层面的变化。首先,语言接触引发的语言交际功能的变化主要体现在语码转换的出现和使用上,并且普通话和方言在不同的会话情景中具有不同的语用功能;其次,语言结构的变化主要体现在语音和词汇层面。一方面,普通话不断地接纳和吸收方言词汇,比如东北方言中的“咋整”“忽悠”,粤语方言中的“打的”“炒鱿鱼”等。另一方面,方言也在不断向普通话靠拢和聚合。在这个过程中,方言的面貌也发生着明显的改变,如图2~图5 所示。为了清楚表达方言的变化过程,以下例子均用汉语拼音展示,其中斜体部分是方言,非斜体部分是普通话。

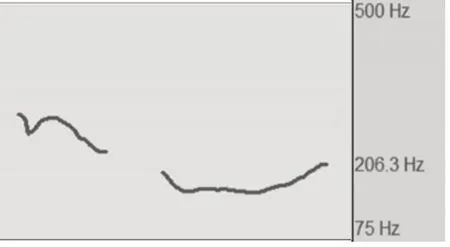

图 5:The pitch of“wei shenmo”of Putonghua speaker

例1:weisaganga nesa?

例2:sashihou...?

例3:taweishazhemo zuo ne?

例4:shaoshaya?

例5:shazuoye ya?

例6:wei shenmo buchi putao de ne?

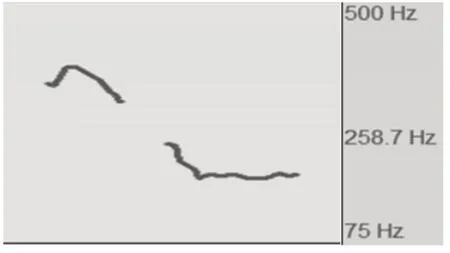

图2:The tone pitch of“sa shihou”

图3:The tone pitch of“sha zuoye ya”

图4:The tone pitch of“wei shenmo”by Dialect speaker

例1和例2中,出现了方言的发音“sa”,在例1中,“weisa”作为疑问词,提出一个问题;在例2中,“sa shihou”作为疑问词,继续用来提问,相当于“什么时候”,字调调类以去声为主,调值如图2所示,“sa”的调值最高,类似普通话中的去声调值[51]调。例3、例4 和例5 中,“sa”开始向普通话的发音靠拢和聚合,声母由s变成了sh,“sha”的字调调类也变成了阳平,调值如图3所示,与普通话的“shenmo”中的“shen”调类相同,调值相近。例6 中,方言的发音不再出现,而是变成了普通话中的“shenmo”,调值如图4、图5所示,图4表示方言者的疑问词“为什么”的调值,图5表示标准变体普通话中的疑问词“为什么”的调值,图中可见两者的“什”的调值趋于一致。方言者的“什”的调值比普通话者的“什”的调值稍低一些,这很可能是由方言本身的特点决定的,比如调值本身偏低,也可能是受到生理语音现象的影响。总之,上述例子显示,方言的语音变化呈现出一个连续的渐变过程,在与普通话的接触过程中,方言不断地向普通话靠拢和聚合,最终与普通话趋于一致。

三、结 语

2021 年8 月,住建部公布的数据显示,我国常住人口城市化率为63.9%,仍处在快速城市化阶段[25]。城市化带来人口的大规模流动,进而带来语言的频繁接触和交流。在这样的大背景下,探讨人口流动对语言演变的影响有着重要意义。首先,便于我们从微观角度掌握语言的演变过程和演变机制;其次,便于我们了解在和谐稳定的言语社团中,人们在日常生活中的语言资源使用特点,以及这种特点对普通话的推广和使用产生的影响;再次,可以帮助我们预测语言演变的大体趋势和方向。

本文选取宁夏银川市作为城市化进程中的一个田野调查点,从微观角度探讨城市化进程中人口流动对语言的影响。研究发现,城市化背景下居民在公共场域的语言使用模式以普通话为主,其次是普通话和方言交替使用的语码转换模式,但是在具体会话中,仍然以方言向普通话的聚合和靠拢为主。在和谐稳定的言语社区,语言主要作为一种交流媒介,不同的语言使用模式发挥着不同的语用功能。普通话作为通用语和官方用语,在公共事务中发挥着重要作用,在经济、文化建设中有着不可替代的作用,在促进不同地域人们交往交流交融方面发挥着重要作用,这也是普通话在各个场域被高频率使用的原因。方言作为一种情感纽带,主要在家人和朋友之间使用,其使用场域的规模相对较小。汉语和英语的语码转换偶尔有之,但主要以促进英语语言学习和掌握为主。从研究结果看,居民的语言使用模式主要受到会话情景、会话对象、话题和交际意图影响,说话人根据会话对象和话题的不同选择某种语码,语码的选择主要为交际意图服务。在稳定和谐的言语社区,普通话与方言的接触带来的影响是双向的:一方面,普通话不断地接纳和吸收各种方言词汇;另一方面,方言不断地向普通话聚合和靠拢,在这个过程中,具有明显地方口音和字调的发音逐渐向普通话趋同。由此可见,人口流动对人们使用普通话有着积极的影响,有利于推广国家通用语言文字,对铸牢中华民族共同体意识具有现实意义。

宏观的、自上而下的语言政策和宁夏银川市微观的、自下而上的语言使用,无论是书面语,还是日常生活用语,都是一致的。纵览银川市的语言面貌,从日常生活用语来看,呈现出普通话占绝对优势,普通话与汉语方言、汉语与英语语码转换为辅助的特点。“公共空间中标牌的语言形式,总体分布呈现出汉语占据绝对优势地位,英语为辅助语言的特点”[26](154)。这也符合汉语和英语两种语言在国际语言市场中的重要地位。城市的语言面貌反映着城市的经济和文化水平,也体现着城市的经济和文化建设状况。银川市的语言面貌也从一个侧面反映着其作为一个现代化都市的发展轨迹和趋势,银川的城市化和国际化过程还将与城市语言面貌续同步和持续发展,而良好的城市语言面貌也会在城市发展过程中继续发挥正向作用,为城市的发展贡献一份力量。