地理因素与民族互动:清水江流域分段的再认识

田 文,杨 蕤

(北方民族大学 民族学学院,宁夏 银川 750021)

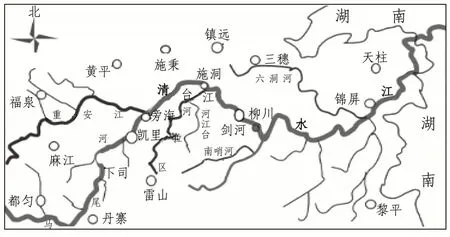

清水江流域因为清水江文书的发现、整理和研究而逐渐被学界所关注,成为历史学、民族学等学者研究的热点。《贵州省志·地理志》描述了清水江流域的地理范围:“都匀、丹寨、凯里、麻江、福泉、施秉、黄平、镇远、三穗、黎平、榕江、天柱、锦屏、雷山、台江、剑河等16县市的全部或一部。”[1](900)学者常以“上游”“中游”“下游”等字样指称清水江的不同分段,但并没有严格的界定,相对明晰的如叶成勇所述,“就清水江流域而言,根据历史文化特点、族群分布、河流环境,大致以清代镇远府清江厅治所(今剑河县柳川镇)为界,可分为上游与下游”,“清水江上游,核心区域为今贵州之镇远、三穗、剑河、台江、施秉诸县,也包括相邻的黄平、凯里、雷山的部分辖区,自来就是苗民聚居区域”[2]。这样的分段方法具有合理性,但仍有考虑不周之处。明确清水江分段是丰富“清水江学”内涵的需要,也是探讨区域民族互动的基础,对于解读清水江流域的历史文化具有重要意义。

一、清水江流域上、中、下游划定及存在的问题

雍正五年(1727年),清代镇远知府方显在《奏抚苗事宜折》中说:“得知黔省故多苗,自黎平府以西,都匀府以东,镇远府以南,皆生苗地,广袤二三千里,户口十余万,不隶版图。”[3](722)这片地区为“生苗区”,包括镇远府以南的广大地区,一直延伸到雷公山苗疆腹地。该区域是一个历史文化特征相对明显的地理单元,与现在清水江流域的镇远、三穗、台江、剑河、凯里等区域大致重合。显然,方显已经注意到了“生苗”的地域性问题,这为清水江流域的分段提供了历史借鉴。

《贵州省志·地理志》中将清水江流域划分为上、下两段,“流域地质绝大部分为江南古陆侵蚀区,仅在上游施洞以上段为华南沉积区……施洞以下主要为板溪群地层”[1](900)。将台江县的施洞作为划分上、下游的界点,是从地理学角度思考的结果。这样划分未能很好地反映区域人文风俗和历史文化特征,不便于相关学科开展研究。

叶成勇指出,“清水江上游,核心区域为今贵州之镇远、三穗、剑河、台江、施秉诸县,也包括相邻的黄平、凯里、雷山的部分辖区,自来就是苗民聚居区域,在明代被称为‘前江—洪江’苗区”[2]。该划分很有见地,但有将贵定、麻江、丹寨、福泉等地排除在清水江流域范畴之嫌,值得进一步商榷。笔者以为,研究河流,其源头应包括其中,而到下游出口处与其他河流汇合并被冠以其他名称后,该河流流域才可以做出区位划定。

姚人明指出,“所谓清水江上游,包括平(越)炉(山)黄(平)一带地方,在这一带的居民,苗胞约占十分之七”[4](187)。显然,这种划分是将清水江上游的范围收缩了,只是将福泉、凯里、黄平等地纳入。同样,麻江、贵定等地仍然有被排除在外的疑惑。

图1:清水江流域水系示意图

张应强对清水江下游的地理范围作了大致梳理和圈定,有将镇远、三穗等地纳入“广义的清水江下游”之意,而这几个地方是叶成勇划分的清水江上游。

张应强有“清水江中游的台拱一带”[5(]39)之表述,可知其具有划分清水江上、中、下游的意识。同时,他很明确地将今台江地(原台拱一带)划归清水江中游,但又未指明清水江中游的范围。王健、张应强认为,“尤其是在鄂尔泰、张广泗、方显开辟‘新疆’,疏浚清水江,于清水江中游设立台拱厅、清江厅(治所在今剑河柳川镇)和柳霁分县后,为清水江的木材市场提供了更好的政治、军事和交通保障,促进了不同族群的文化与经济的交流……柳霁位于清水江中游,在今剑河县南加镇”[6]。由此可知,两位学者所讲的清水江中游其核心区域在现在的台江、剑河等地。

李储林认为,“苗族主要居住在雷公山周围和月亮山北麓、清水江中上游,侗族主要居住在都柳江中游和清水江、阳河下游,汉族集中居住在城镇,广大乡村有散居”[7(]38)。清水江中、上游为苗族聚居地,下游为侗族聚居地。李储林虽然从民族人口分布的角度对清水江进行了空间划分,但并没有明确具体地域,只是笼统地将现台江、施洞等处划归清水江中游,明清时期以木材贸易为主、族际互动频繁的天柱、锦屏等地划归清水江下游[7(]92~93)。

张明等在文章中提到了“清水江下游”,并大致指出了以“当江”制度为中心区域的锦屏、天柱的“内三江”和“外三江”是清水江下游的主要区域,还提到“清水江中游的台拱(现台江县)”,“在清水江中上游地区设置塘汛、驿站,正式建立‘新疆六厅’”等[8]。显然,他将清水江流域划分为上、中、下游三段,但没有具体说明分段,只是以“新疆六厅”(古州厅、清江厅、台拱厅、丹江厅、八寨厅、都江厅)作为中、上游的主要地理范围,而“新疆六厅”分别对应今天的榕江县、剑河县、台江县、雷山县、丹寨县和三都县。

田阡认为,清水江“在贵州省内的总长为432公里,分为都匀至岔河上游段,岔河至锦屏中游段,锦屏至分水溪段,出贵州境入湖南沅江。与木材贸易和白银加工密切相关的清水江流域是苗岭山脉绵延的中游和下游”[10(]135~136)。这一划分相对合理,但是作者并未展开论述。

可见,关于清水江流域的分段问题,学者基于不同的研究需要,依据历史文化、民族人口、自然地理等因素作出了梳理,提出了不同的观点,对于清水江流域研究做出了不同领域的贡献,但是不同的划分方法难免会制造困惑甚至障碍。

二、清水江流域上、中、下游分段再认识

田阡曾说:“我们可以从流域生态环境的相关性、流域上下游的社会互动、流域不同区域的经济交换和社会网络的建立等多个方面切入流域研究。”[9](2)对于流域研究来说,明确的分段能够起到分门别类、条理清晰地分析各类文化事项的作用。

清水江流域是指以清水江为中心,通过河流而整合了地方社会资源的范围。笔者拟根据清水江流域的自然环境、民族分布、历史文化特点,将清水江划分为上、中、下三段,上游包括都匀市的大部分、麻江县、丹寨、凯里市的大部分、福泉、黄平等地;中游包括凯里市的部分地区、施秉县、台江县、剑河县、镇远县、三穗县、雷山县北部等地;下游主要包括锦屏、天柱等地。

(一)依据自然地理条件划分

清水江分为南源和北源两大源头,即剑江—马尾河—清水江干流的南源和经麻江、黄平的重安江而来的北源。在两源头汇聚之处的凯里桐木寨等地以西(上),河流水量较小,在很长的历史时期内,其水流量很难满足水运业的发展需求,更多的时候是一些小型船筏起到临时运输的作用。在两条主要的源流河上,还有大大小小几十条河流注入,形成了沟壑交错的地形地貌。两大源流在凯里的旁海岔河汇合后,形成了较大的水运码头,在明清时期处于其下方的台江巴拉河沿线的木材会运往旁海聚集。汇聚后的水流条件更加适合航运,特别是在清代雍正年间疏通清水江航道后,航运业随着商品经济的发展(包括木材贸易)呈现长期繁荣的景象。

“清水江至县城处陡折而南,萦回如剑,因而得名剑河。”[11](75)在疏通以前,从凯里旁海至剑河柳川的河段受到乱石嶙峋的环境影响,中间有很多小分段,需要用小木筏才能辅助完成航运。《剑河县志》有载:“雍正七年(1729年)张广泗第一次题请疏浚清水江,特别着重整治境内的几个险滩。至乾隆五十五年(1790年),境内设市场8个,真所谓‘水陆路开,商贩踵至’……清政府对新辟苗疆采取了让步政策……唯湳洞赤溪二司系黎平府拨入。”[11](494)雍正七年的清水江疏浚改变了河道环境,对于整条江的通航起到了至关重要的作用。

1938 年11 月,黄河水利委员会工务事务所设计测量队对清水江自重安江至洪江一段地形导航线断面进行测绘,对险滩、暗礁、急流都做了详细记载,其中就包括十里长滩、老虎跳滩、梢箕口滩[11](611)。1939 年,贵州省成立整治清水江河道委员会,当年完成自重安江至剑河一段的整治任务[11](612)。这些疏浚和整治措施也从另一个角度证明了原本重安江出口到剑河段的航运环境恶劣,影响着当地水运贸易的发展。

《台江县志》有载,清代及民国,木材外运全靠河流流放,民国十九年(1930年)前后,清水江多放条简木约1 500 根。1951 年至1956 年由施洞运枕木至茅坪改车运为扎排流放,年约2 000 立方米……至于各小河支流只能于春夏之交涨水季节单株流放。1956 年通车后,向中部南部林区修筑林区公路,先集材于公路边后,用汽车外运[3](415)。这样的运输方式是由两个因素决定的,一是顺水而下的河流环境不利于大规模木材外运,二是陆路交通的相对便利减少了水运的一些不必要的麻烦。就外运木材的规模来看,从以“根”为单位到以“立方米”为单位的转变,反映了运输规模的扩大。据此可知,清水江中游的木材外运对水运的依赖强度不及下游。

历史上形成的天然的河流条件使清水江中游的通航受到了严重影响,这种影响对于划分清水江中、下游起到了标识性的作用。出剑河柳川至天柱段为清水江下游,通航条件历来比中、上游好得多,明清时期清水江下游发达的木材贸易便是例证。

(二)依据民族分布状况划分

从民族分布上来说,现在的都匀往东,渐次呈现以苗族分布为主的居住格局。都匀地区民族人口众多,居住着彝族、白族、傣族、苗族、回族、布依族、侗族、水族等30多个少数民族。

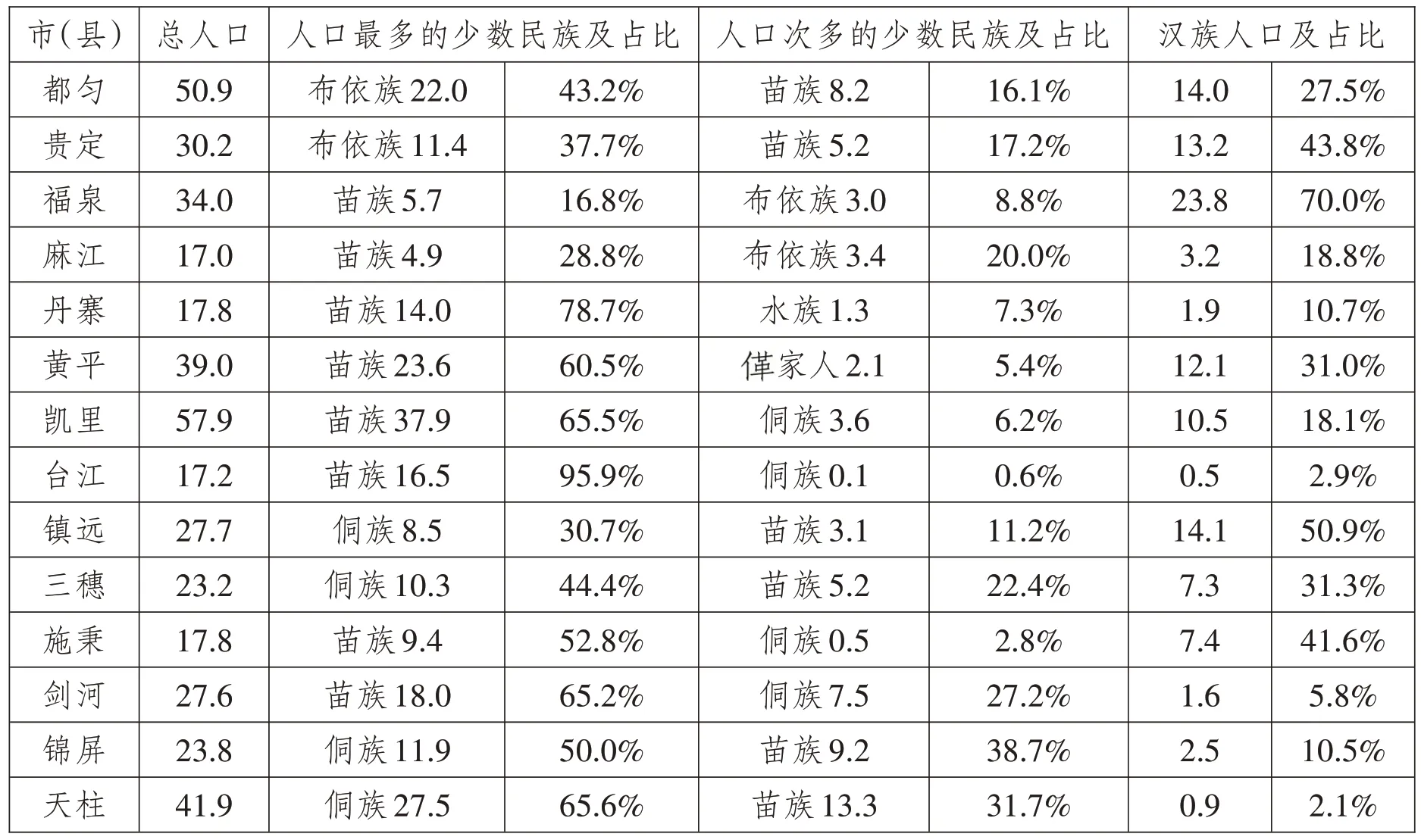

表1:清水江流域部分市县少数民族人口统计表 单位:万人

总的来说,从都匀往东顺江而下一直到天柱县出贵州省境,依次呈现以布依族为主、以苗族为主、以侗族为主的民族分布趋势。在清水江中游地区,主要以苗族为主,尤其是台江、施秉等地,苗族文化精彩纷呈,侗族、土家族、布依族等相对较少。在古代,这里是苗族居住和活动的核心区域,苗族为这片区域的开发作出了突出贡献。大概以阳河为一线,在镇远、施秉以南至清水江以北的凯里、台江、施秉等广大地区,在历史上都是苗族活动的范围。而镇远、三穗的侗族比苗族人口多,是因为这两地受到来自天柱等区域历史移民的影响。

在下游的锦屏、天柱等地,侗族人口相对集中,如锦屏县侗族占50.0%,苗族占38.7%,汉族占10.5%;天柱县少数民族人口将近41 万,占总人口的97%,以侗族、苗族为主,还有水族、布依族等民族。

当然,以民族人口的分布作为流域分段的标准会受到很大限制,因为民族人口的分布特点与河段的延伸并非完全重合,只能通过大概的民族人口分布格局来分析。正如上文所提及的,清水江上游地区也有大量苗族居住一样,民族人口的分布本身已经打破了自然地理环境的界限,呈现出民族人口大杂居的格局。

(三)依据历史文化特点划分

清水江中游在明清时期是中央王朝与当地少数民族进行“江内江外”或“江北江南”互动的核心区域。同时,由于清水江流域尤其是下游有大量优质木材,以水运为依托,当地被木材贸易拉入与王朝国家的频繁互动中。换言之,从清水江下游向上一直到中游的部分地区,顺着水流而产生的木材贸易促使当地社会在与王朝国家互动的过程中呈现出“东西向民族互动”的特征。可以说,清水江下游呈现“东西向民族互动”,中游是“东西向民族互动”与“南北向民族互动”的交汇之地,而上游的贵定、福泉等地则更多体现了王朝国家制辖下土司政治与族群历史的发展过程。

清水江上游的区位条件决定了其特殊的历史地位。《黔记》有载:“(宋理宗)戊子绍定元年夏五月甲辰,罗氏鬼国言元兵屯大理国,取道西南入边,诏思播结约罗鬼为援,予银万两。庚寅三年……冬十一月甲寅,筑黄平,赐名镇远州,镇远名始此。”[12](19)宋理宗时期(1224~1264 年)初期,处于清水江上游的黄平就被逐渐纳入“王化”的范围,成为中央王朝力量进入西南地区的前沿阵地,也是思州田氏和播州杨氏两大土司角逐的地方。中央王朝“筑黄平,赐名镇远州”的举措则直接将清水江上游拉入中央王朝与地方势力的博弈中。“(元世祖)庚辰十七年春三月甲辰思播侵镇远黄平界,命李德辉等往视之。十二月乙卯,罗氏鬼国入寇,阻思播路,发兵千人与洞蛮开道……先是以三千人戍八番,后征亦奚不薛,分析其半。”[12](20)特殊的地理位置决定了清水江上游区域在整个西南地区王朝与地方势力角逐过程中的重要地位。

贵定、福泉等地由于较为便利的陆路交通条件和所处的地理环境,与黔中地区紧密相连。在长期的土司政治影响下,以平伐土司为中心,在贵定等地形成了王朝国家、土司、地方“土民”的层层阶序结构[13](115),这种结构在当地历史变迁和社会转型过程中起到了关键作用。历史上的都匀、麻江地区直接受明清时期中央王朝设置的都匀府的制辖,也就是说,这些地区的历史更多地与都匀府相关。同时,诸如都柳江上游的清代烂土土司也是影响该区域社会发展的重要因素。“在明初开发西南的背景下,张氏烂土长官司政权在当地的建立,初步实现了中央王朝向贵州黔中交通线以南的溪谷山地的渗透”[14](254),这种“渗透”直接影响了清水江上游区域社会的历史进程。

清水江中游的施秉、台江、镇远、三穗、剑河等地在明清时期与镇远府存在隶属关系。嘉靖《贵州通志》对镇远府的疆界有载:

东抵沅州秋溪界一百二十里,西抵播州烂桥界一百二十里,南抵生苗三木孔界九十里,北抵石阡池龙受斗地界一百八十里,东南抵湖广靖州界四百二十里,东北抵石阡府界二百里,西南抵四川播州宣慰司界一百五十里,西北抵四川播州宣慰司界一百四十里。[15](243)

乾隆《镇远府志》对镇远府的疆界进行了细致描述:

今按由府至省四百八十里,东至思州青谿界三十里,西至府属施秉县七十里,由施秉抵平越府黄平州烂桥界三十五里,南至黎平府属界一百二十五里,北至石阡府界八十里东南至府属之邛水九十里又东南至府属天柱县一百八十里,由天柱底湖南靖州界一百里……西南至黄平州界七十里,西南至府属之台拱一百三十九里,由台拱南底都匀丹江所辖差提寨一百五十里,西南底黄平岩门司一百一十里,府西南至所属之清江一百九十里,由清江东抵黎平府。[16](33)

这两则材料对明清时期镇远府的大致疆界叙述得较为清晰,其大致范围包括镇远、邛水(今三穗)、施秉、天柱,到清代时,台拱(今台江)、清江(今剑河)被纳入镇远府的范畴。除了天柱在笔者的分段中被划为清水江下游外,上述区域即清水江中游范围。这个区域自明代以来受镇远府的制辖和影响,中央王朝在镇远府的施政过程亦即清水江中游区域逐步“王化”的过程。

对于下游的锦屏、天柱等地而言,明朝的新化府划归黎平府后,今锦屏铜鼓等地(原湖耳)也一并归入黎平府。天柱虽属于镇远府,但因其“一百八十里”的地理路程,对镇远府的依赖较弱,或者说镇远府对其制辖的控制力并不强。天柱的历史文化发展显然受到了湖广地区的影响。《天柱县志》载,“雍正四年(1726年)四月十六日,以天柱县与黎平府接壤而分属两省,不便治理,将天柱县由湖广靖州改隶贵州省黎平府。十二年(1734年)三月二十八日,天柱县改隶镇远府”[17](46)。

三、明清时期清水江中游民族互动方式

清水江中游因其“横贯中西”和“嫁接南北”的特殊地位,以此为空间载体的民族互动形式也就自然兼具上、下游互动的特征。下面就以两个例子来说明清水江中游区域社会在明清地方社会治理过程中的“东西向民族互动”和“南北向民族互动”问题。

(一)清水江中游的“东西向民族互动”

一是明代镇远“府卫同城分治”。明代镇远城既是镇远府的中心所在地,也是镇远卫城的所在地,处于“府卫同城”状态,但在行政隶属上出现了分治现象,即镇远府隶属于当时的贵州,而镇远卫隶属于当时的湖广。《明史·地理志》有载:“镇远府……(洪武)五年六月直隶湖广。永乐十一年二月置镇远府于州治,属贵州布政司……(镇远)西南有镇远卫,洪武二十二年七月置。俱属湖广都司,万历二十九年十一月俱改属贵州,三十一年十月还属湖广。”[18](1211~1212)实质上,“府卫分属”是中央王朝意在通过湖广地区对贵州进行制辖,一定程度上体现了“东西向民族互动”。明代镇远知府周瑛在《地方事宜疏》中讲到了“为何实行府卫分治”以及“合府卫以却蛮夷”的问题:

为以合府卫以却蛮夷事……正统十四年,本府地方苗贼生发,民兵不能独制,而四边卫以属湖广,非申报各上司不敢擅动,因阻隔江湖文书往返,动经数月,遂致贼势滋蔓,攻城陷堡……反劳朝廷,遣将调兵,始克平定……主将亦以湖广为碍,不敢轻动,湖广官司或又从中而牵制之,主将未免徘徊顾望……合府卫以归一省者,是名臂指相使……宜将平、清、偏、镇四边卫割属贵州,庶几父子兄弟相为一家,手足腹心相为一体,缓急调度不致掣肘,地方便益。[16](181~182)

“合府卫”的目的是“却苗蛮”,清初重新设置的平溪、清浪、偏桥、镇远“四边卫”,即是为了“控蛮夷以通西南道路”。设置“四边卫”是为了保证湖广至云南这一东西向通道的畅通。明正统十四年(1449年),“苗民起事”,“四边卫”准备镇压,但“非申报各上司不敢擅动”。因相去甚远,“文书往来,动经数月”,严重影响了调兵的效率,等从湖广将军队调到贵州,“攻城陷堡”的事实已经发生。

以清水江中游为中心的区域在行政和军事隶属上呈现东西互掣的状态,而当地“苗民起事”频繁,领兵主将受制于湖广又不敢轻易做出决定,只能观望。后来,“将平、清、偏、镇四边卫割属贵州……缓急调度不致掣肘,地方便益”。行政归属上的调整,使统筹调度和便益地方的作用得以顺利发挥。

二是偏沅巡抚的设置。《明史·列传》“李华龙”条记载:“(万历)帝以楚地辽阔,又擢江铎为佥都御史,巡抚偏、沅。湖广设偏沅巡抚,自铎始也。”[18](5985)《镇远府志》收录彭而述的《重开诸葛洞碑记》,对偏沅巡抚有载:“偏桥距沅州四百余里,中联三卫,为滇黔楚咽喉。沅居黔北,偏隶楚西,偏桥居黔南孔道,属黔而兼隶楚,故明偏沅抚军之设取名于此,以为滇蜀黔粤楚五省总枢。故抚军驻节两地,从中持缓急”[16](194)。处于“滇蜀黔粤楚五省总枢”之地的偏桥(现施秉地)——沅州成为明王朝依托湖广控扼滇黔的战略要地。

偏桥历来为湖南、贵州、云南三省交通要道的关键点,明王朝在夺取政权和守护西南的过程中也意识到了其重要性。偏沅巡抚依托清水江水运,有战事时驻偏桥,无战事时驻沅州,表明其设置的首要目的是战事。而就其两个驻地的方位而言,存在东西钳制的问题,即战事的实际指挥中心处于东边的湖广,战事具体实施则在西边的偏桥。

明朝万历年间的兵部尚书田乐在论及偏桥时说:“远驻偏桥鞭长不及马腹,况偏桥地僻城小,既驻总兵衙署,供亿力必不支,宜令抚臣移镇沅州而守……黔地界在楚、蜀之间,湖北、川东犬牙相错,抚臣建节偏沅,则湖省与川贵附近等处悉应分辖,庶面地而守,不致推诿误事。”[19](3)正是因为看到了偏桥连接湖广与贵州的纽带作用,田乐等高层官员才如此重视该地。无论是“令抚臣镇沅州而守”,还是在分辖方面达到“不致推诿误事”的目的,都体现了偏桥“连接东西”的重大作用,这一过程体现了“东西向民族互动”问题。

(二)清水江中游的“南北向民族互动”

一是施秉县地的明清历史地位问题。现在的施秉县城坐落于清水江北部的阳河上,而其原中心点在清水江北边的胜秉(老县),这涉及城址的变迁,据《黔史》载:“(明英宗正统)九年冬置施秉县于前江(即今施秉县东南约九十里处的胜秉村),改前江长官司为土县丞,世袭副之……洪武五年改前江为施秉长官司,仍属思州,至是设县”[20(]553)。

胜秉位于清水江边,因“征苗大胜”而得名,曾在中央王朝与地方势力的互动过程中占据重要地位。作为苗族和汉族的交错地带,其战略地位随着中央王朝与地方势力的力量对比以及不同势力群体的战略部署而变化,曾经是“土县丞,世袭副之”的战略要地,后来逐渐衰落,成为一个普通小村。当王朝中央需要依托清水江南北两岸对苗族进行管控时,胜秉的地位就会凸显,一旦王朝中央对“苗疆”的管控松弛,管控力会朝着王朝绝对管控区域的镇远府城收缩,胜秉的军事战略地位也就随之下降。这种变化体现着中央王朝在推进“王化”的过程中地方社会呈现的“南北向民族互动”趋势。

雍正六年(1728 年),鄂尔泰在《正疆界定流土疏》中讲道:“盖欲靖黎平,必以都匀为先声,欲靖镇远,必以黎平为前导,举重驭轻,则施秉不劳而自靖”[21(]264)。这说明黎平、镇远、施秉和都匀等地实际上在一条“东南—西北—西—西南”的战略防御线上,反映了都匀府、镇远府和黎平府三地的防御关系,而施秉正好是这一防御关系中的过渡点。尤其是清朝以军事手段开辟“苗疆”后,国家的政治、经济和文化等措施需要深入“苗疆”腹地的古州(今榕江)等处时,施秉作为王朝势力南移的桥梁作用就更加明显。

二是梁上的战略地位问题。清代镇远知府方显在《平苗纪略》中载:

(清江)北岸有地名梁上者,东北与内地邛水司连界,西南与挨磨、者磨等寨连界……遣通事人等前往其地谆切开导,苗愿输诚,已有成说……显亲率通事及效用人踰山越岭由梁上进,一路宣布皇仁谓圣天子恩……不忍弃置化外,特遣官慰谕……诸苗环立拱听,举欣欣然有喜色而相告曰我等苦强暴久矣……就抚者凡十六寨。显率邛水司副土司袁三奇赴挨磨、者磨等寨,彼见梁上归诚,莫不倾心向化,就抚者凡八寨,合榔如梁上而北岸之苗悉平……南岸苗寨稠密,较北岸尤多,苗性凶悍亦较北岸尤甚。七年二月,显会同副将张禹谟率兵赴北岸各寨查勘,宣谕兼体询南岸向背情形,遂由北岸进……盔甲收峙如山,分遣通事往南岸招安。[22(]4~7)

梁上位于清水江北岸,战略位置十分重要,被方显等地方官吏用作由北向南推进“王化”的跳板。该地东北与邛水司相连,因而中央王朝在推行“王化”政策的过程中,能够对以邛水司为中心的地区产生影响,同时又能对挨磨、者磨等苗族地区产生示范作用。在这则历史记载中,经过“通事人”的开导,苗族表达了“输诚”意愿。于是,方显带领地方官到梁上宣布“圣天子恩”,表达中央王朝“不忍弃置为化外”的意愿,苗族“环立拱听,欣欣然有喜色”,并诉说了“苦强暴久矣”的处境,纷纷就抚。在得到梁上苗族的承诺后,方显等人利用当地的风俗习惯,将实现归顺的事实付诸“款约”和“榔规”,形成具有法律效力的制度规范。也正是看到了梁上苗族归顺,挨磨、者磨等寨“莫不倾心向化”,于是出现了“北岸之苗悉平”的重大创举。鉴于“南岸苗寨稠密,较北岸尤多,苗性凶悍亦较北岸尤甚”的实际,方显等人以北岸为切入点,对各寨进行查勘,试探南岸苗族的“向背情形”。对北岸各寨进行开导,让他们主动上缴兵器和盔甲。以此为示范,南岸苗族也逐渐归顺。

清水江中游区域很好地展示了贵州乃至西南区域民族互动的社会历史,在一定程度上体现了西南区域社会从“化外”之地逐渐被纳入国家治理体系的过程,而其“东西向民族互动”和“南北向民族互动”则可以成为我们今后研究清水江流域民族互动的一个着力点。

四、结 语

清水江上、中、下游各段不同的地理环境影响了历史上该地域的民族分布格局,地理环境和民族分布格局又进一步成就了各区域社会的历史文化发展进程;历史文化特征反过来作用于地理环境,使不同的文化子系统在相对稳定的地理空间沉淀下来,形成了一定的人文地理特征。历史文化作用于民族分布因素,使得不同区域内的民族分布向纵深发展,影响了民族互动在文化子系统认同上的差异。当然,随着中华民族共同体意识在外来侵略和国家内部治理需要的双重因素的作用下形成,各民族对于各自文化子系统的认同又融入对中华民族的认同主流中。

总的来说,在对自然地理环境、民族分布及历史文化特征进行梳理后,我们得出了清水江流域可分为上、中、下三段的认识。以此认识为基础,我们认为清水江中游是一个多民族文化高度交融的地域。该地域作为明清中央王朝管理西南社会、向“苗疆”开拓的前沿,是苗汉民族文化的过渡地带,是“东西向民族互动”与“南北向民族互动”的交汇区域。