阮籍诗英译与隐含作者的语际转化

阮诗芸

引言

身处魏晋禅代乱世之际,士大夫文人阮籍的思想充满了矛盾。对此,学界大致有3种观点:一是认为阮籍内心真实思想仍属于儒家学派①如黄节、韩传达等学者,见萧涤非《读诗三札记·读阮嗣宗诗札记》,北京:作家出版社,1957 年,第15 页;韩传达《阮籍评传》,北京:北京大学出版社,1997 年,第28 页。;二是认为阮籍接受了道家思想的影响②如邱镇京、张瑞君,见邱镇京《阮籍〈咏怀〉诗研究》,台北:文集出版社,1980年,第69 页;张瑞君《庄子与阮籍的理想人格》,《山西师大学报》(社会科学版),1998 年第2 期,第62-65 页。;三是认为阮籍思想呈现出由儒道转玄的过程③如高晨阳、丁冠之等,见高晨阳《阮籍评传》,南京:南京大学出版社,1994年,第24页;丁冠之《阮籍思想辨析》,《中国哲学史研究》,1982 年第1 期,第11-18 页。对这三派思想的总结见贺雯婧《阮籍〈咏怀诗〉研究》,陕西师范大学博士学位论文,2013 年,第8 页。。这3种观点看似难以调和,但若从叙事学中“隐含作者”这一概念来解读或许能有所启示。隐含作者是作者的“第二自我”,对后者的了解往往有助于对前者的阐释(申丹,2000:13)。在进行文本分析的过程中构建出相对稳定的隐含作者和隐含读者、确立相对客观的文本规范与价值标准,对翻译批评至关重要(周晓梅、吕俊,2009:53)。英译阮籍作品的关键是把握其不同面向的思想情感,展现其矛盾冲突的内心。本文首先梳理阮籍作品在西方世界的翻译情况,并以阮籍《咏怀》八十二首为例,考察译诗对原诗不同隐含作者形象的呈现情况,从而揭示翻译过程中隐含作者的转化现象及其原因。

一、阮籍作品在西方世界的翻译

阮籍为竹林七贤的代表人物,其作品82 首咏怀诗被钟嵘列为“上品”,其中17 首收入《文选》。西方对阮籍作品的译介始于20 世纪中期,但目前国内学界鲜见相关介绍和评论。

1946 年,亚瑟·韦利英译的《咏怀》其六十一收入其中国诗集(Waley,1946)。德国汉学家查赫(Erwin Ritter von Zach,1872—1942)将《文选》所录的17 首咏怀诗译为德文,其《文选》译集于1958 年出版(von Zach,1958)。1960 年,加拿大华裔史学家陈志让(Jerome Ch’ên,1919—2019)和英国作家、翻译家麦克·布洛克(Michael Bullock,1918—2008)合作英译了15 首五言咏怀诗,刊载于《寂寥集》(Poems of Solitude)(Ch’ên & Bullock,1960)。

英国汉学家傅乐山①傅乐山出生于英国,毕业于剑桥大学,在澳大利亚国立大学完成关于谢灵运的博士论文,曾先后在伊拉克巴格达大学等6 所大学任教,通晓17 门语言,在中国古典学方面学术威望颇高。(J. D. Frodsham,1930—2016)与陈寅恪弟子程曦(Ch’eng Hsi,1920—1998)出版的《中国诗集:汉魏晋南北朝》(Frodsham &Hsi,1967)中包含21 首五言咏怀诗,其中16 首傅乐山已于1964 年在论文中发表过(Frodsham,1964)。

法国汉学家侯思孟(Albert Donald Holzman,1926— )在其阮籍研究专著《诗歌与政治:阮籍生平与著作》(Poetry and Politics: The Life and Works of Juan Chi, A. D. 210—263)(Holzman,1976)中英译了82 首五言咏怀诗、3 首四言咏怀诗。侯思孟在耶鲁大学印度和远东语言文学系完成了关于阮籍五言诗的博士论文《阮籍及其诗》(Yuan Chi and His Poetry)(Holzman,1953),之后在巴黎大学完成了《嵇康生平与思想》的博士论文(Holzman,1957),并曾发文探讨过竹林七贤及当时社会的思想问题(Holzman,1956)。对于侯思孟的这两部专著,已有学者在论文中加以概括并译为中文并加以讨论(何志娟,2007;钱南秀、钱林森,1994:242-284),但未聚焦其翻译问题。

此外,还有华兹生(Burton Watson,1925—2017)出版的《中国抒情诗风》(Chinese Lyricism)(Watson,1971),包含6 首五言咏怀诗。美国学者安妮·比勒尔(Anne Birrell)1982 年出版的《玉台新咏》英译(New Songs from a Jade Terrace:An Anthology of Early Chinese Love Poetry)(Birrell,1982)中收录了两首五言咏怀诗;美国学者梅维恒(Victor Mair,1943— )出版的《哥伦比亚古代中国文集》(The Columbia Anthology of Traditional Chinese Literature)(Mair,1994)中收录了其英译的7 首五言咏怀诗。

英国诗人格林鹿山(Graham Hartill)和中国学者吴伏生合作翻译了《咏怀》八十二首,并分别在国外和国内出版(Hartill & Wu,1987;阮籍,2006),国内版后入选《大中华文库》并增译《晋书·阮籍传》(阮籍,2006)。该版本是继侯思孟之后第二个《咏怀》八十二首的全译本,两位译者在“序”中称,该译文以黄节本为底本,参考了陈伯君的集校注和侯思孟的译文,“在忠实于原诗意义和含义的基础上”以诗译诗(阮籍,2006:21)。该译本分为今译和英译两部分,吴伏生今译,二人共同英译。

文赋方面,法国学者马丁·布拉(Martine Blum)在其博士论文(Blum,1970)中将《乐论》译为法语。侯思孟则英译了阮籍《首阳山》《鸠》《东平》《猕猴》《清思》等5 篇赋,还有《乐论》《答伏義书》《通易论》《达庄论》和《大人先生传》(Holzman,1976)。

阮籍是竹林七贤的代表人物,被钟嵘誉称“言在耳目之内,情寄八荒之表”(钟嵘,1998:133),对后世影响深远,但关于其作品的英译研究却较为罕见①目前学界对阮籍作品英译的探讨有赏析类研究(李传书、唐梅秀《隐约曲折的阮诗及其英译》,《衡阳师专学报(社会科学)》,1998 年第2 期,第99-101 页),有从语言学角度进行的分析(李妍颀《概念语法隐喻视域下的汉诗英译——以阮籍咏怀八十二首(其一)为例》,《品位·经典》,2021 年第10 期,第70-73 页),有对意象的转换进行的研究(晏阳红《吴伏生和格林鹿山合译本〈阮籍诗选〉中游仙诗英译的意象转换与重构》,西南交通大学硕士学位论文,2020 年)。,且缺乏从叙事学或隐含作者理论进行的探讨。下文以收录了阮籍全部五言咏怀的侯思孟(以下简称侯译)和吴伏生—格林鹿山译本(以下简称吴—格译)为例,并辅以傅乐山译文(以下简称傅译),对比分析古诗英译中“隐含作者”的相关问题。

二、从隐含作者理论视角分析阮诗英译的可行性

《咏怀》八十二首极可能是私密性的创作(钱志熙,2008),与《大人先生传》和《达庄论》等非个人性的作品中潇洒飘逸且自由超脱的理想境界相比,这些诗作揭露了阮籍矛盾冲突的内心,甚至有学者称其“人格分裂”(高晨阳,1994:201)。其实这种冲突和矛盾可以用不同的隐含作者(implied author)来加以解释。

“隐含作者”是叙事学的概念,由美国批评家布思(Wayne C. Booth,1921—2005)提出,指进入某种特殊的创作状态,以某种立场和方式来写作的人。“真实作者”则指处于创作过程之外、日常生活中的人(可通过传记、自传、信件等史料来了解)。读者通常通过隐含作者“创作选择的总和”来推导隐含作者的形象。同一个人在创作不同作品时,往往会采取不尽相同的立场。布思以信件为例,指出作者会根据与通信对象的不同关系和每封信的不同目的,按照具体作品的特定需要以不同的面貌出现(申丹、王丽亚,2010:69-73)。读者在阅读这些作品时,也会推导出不同的隐含作者形象。从阮籍的诗文中读者看到的就是由种种不同的、相互对照的隐含作者形象构成的作者形象。

但在实际阅读过程中,读者心目中通常仅有一个作者形象,容易忽略不同作品中各有偏重的不同隐含作者的立场,译者也是如此。把握在创作不同作品时持不尽相同、各有侧重的立场的隐含作者形象,对翻译阮诗、传达诗人情志至关重要。此外,由于英汉语言的特点不同,汉语中原本含糊的叙事指示——如人称、事物间逻辑和时空关系——在语言转化过程中往往会显化,译者需要添加阐释与补充,这往往会难以避免地导致译文隐含作者形象的转变。据笔者所知,诗歌翻译过程中隐含作者形象的变化尚未得到重视和研究,而译文隐含作者的形象又对目的语读者了解原作者、了解阮籍思想至关重要。在理论传统上,隐含作者往往用于小说研究,但如上所述,阮籍的抒情在很大程度上依靠叙事——对人物(包括非人生物)言行与环境的安排。虽然目前已有学者将隐含作者概念运用于以往被看作抒情体裁的中国古诗研究(董乃斌,2010)和诗歌英译研究(戴玉霞、侯爱华,2016),但大多数研究仅集中在人称和视角方面。对于阮籍作品的理解而言,不同隐含作者——也就是阮籍在不同作品中所表现出的矛盾形象——是了解这位名士激愤痛苦心理以及把握建安风骨余韵的关键。

三、从隐含作者看阮籍诗文英译

本文析取阮籍《咏怀》八十二首中所体现的不同隐含作者形象中的3个——推崇大人先生的玄学家、追求肉体自由的被迫遁世者和积极入世的儒者,并以诗例分析在英译过程中隐含作者形象的变化。这3 种隐含作者形象和立场之间存在矛盾:推崇精神自由的大人先生的隐含作者渴望超脱于时空的变化;追求肉体自由的隐士在痛苦中消极避世;积极立身的儒士渴望与仁人君子相与、感叹修名不立。需要指出的是,这3 种类别下所举的诗例,大多并非只体现某一种隐含作者立场。阮诗“归趣难求”(钟嵘,1998:140),因而笔者在归类时将这些诗归入最为显著的隐含作者类别下,并对可能存在的歧义加以说明。

1.推崇大人先生的玄学家

阮籍的部分咏怀诗显著地体现了其玄学思想,主要表现为对精神自由的大人先生的推崇。阮籍《大人先生传》中的大人先生是一位既不为名教束缚、又不执着于肉体隐逸的自然超脱之人,在咏怀诗中有时化身为具体的人物,如“奇士”(其七十三,按陈伯君《阮籍集校注》<2012>编序,后同),有时又以思辨的形式存在。

(1)作为“奇士”的大人先生

笔者认为,阮籍推崇大人先生,但他并非以大人先生自比,而是渴望、向往这个境界,这正是其情感痛苦的一大体现。若未能认识到这一点,在解读其七十三诗的英译时就容易对隐含作者形成误解。原诗利用“奇士”表现大人先生给翻译带来了难题:由于文中同时出现了“我”和“奇士”,因此诗中就有两种可能的隐含作者形象。

例(1)

原文:

横术有奇士,黄骏服其箱。朝起瀛洲野,日夕宿明光。再抚四海外,羽翼自飞扬。去置世上事,岂足愁我肠。一去长离绝,千岁复相望。

(阮籍,2012:298)

译文:

Yes, I will leave all the things of this world behind! /Why should I let all this trivia pester my heart?

(阮籍,2006:137)

He has put away the things of this world: How could he let them tear at his heart?

(Holzman,1976:36)

例(1)诗的主旨“盖有慕奇士”,其中的奇士并非一般的肉体隐逸者,而是《庄子》中精神的超脱者——“其疾俯仰之间,而再抚四海之外”(阮籍,1957:87)。和《大人先生传》一样,此诗表达的是对大人先生的追求和仰慕。其中的“去置世上事,岂足愁我肠”一句中的“我”如何理解和翻译,成为理解隐含作者形象的关键。这个“我”可以理解为第一人称的人物,也可理解为“奇士”。

吴—格将“我”译为“I”,对应了原文的形式,从而也保留了原诗的阐释歧义。读者可能认为这个“我”是第一人称的人物,在诗歌中通常直观地感受为诗人(隐含作者)本人;也可能认为是“奇士”,那么这两句就可看作不带引号的直接引语。因此,这首译诗的隐含作者形象就可以有两种解释:一为大人先生(奇士)的仰慕者,二为自比于大人先生的豁达者。

而侯译将第一人称“我”转为“他”,即选择将“我”明确化为“奇士”,虽没有在叙事形式上对应,但消除了隐含作者形象的歧义,体现了译者个人对阮籍思想的理解。这两种译法各有其优点和功能。笔者认为,侯译也许更符合阮籍对大人先生的一贯态度,即并非用来自比,而是表达追求和理想。

(2)作为“冥灵木”的大人先生

除了变身为“奇士”,大人先生也体现为人格化的生物,如其七十五中的“冥灵木”。叙事者对相关人物的态度决定了隐含作者的玄学立场。

例(2)

原文:

梁东有芳草,一朝再三荣。色容艳姿美,光华耀倾城。岂为明哲士,妖蛊谄媚生。轻薄在一时,安知百世名。路端便娟子,但恐日月倾。焉见冥灵木,悠悠竟无形。

(阮籍,2012:350)

译文:

But how can one be wise enough to protect himself, /when seduction and flattery rise up everywhere?

(阮籍,2006:151)

There is nothing in it[it 承上指芳草;笔者注]of a bright and wise man; /It is, rather, a seducer, a flatterer.

(Holzman,1976:30)

例(2)诗中悠悠无形的冥灵木不受时代更替、世事变化的影响,甚至没有具体形体,象征了精神自由的大人先生。该诗以“妖蛊”之辈为讥刺对象,推崇永世长存的“冥灵”。但诗中的“明哲士”指的是什么?黄侃将其与妖蛊并列,认为诗人“笑明哲之图名而自甘佚乐”,虽在世时得以保全,“其若终于灰灭何”(阮籍,2012:393)。但隐含作者对其究竟是褒是贬,译者有不同理解。

吴—格和侯译都将“明哲士”作为与“妖蛊”形成对比的、值得赞颂的形象,这违背了原诗隐含作者的立场。《尔雅·释言》曰:“哲,智也”(邵晋涵,2018:279)。扬雄《方言》曰:“哲,知也”(扬雄,2021:39)。《诗·大雅》曰:“既明且哲,以保其身。夙夜匪解,以事一人”(毛亨等,2018:108)。笔者认为,阮籍此诗之“明哲士”指的不是避世的隐士,而是指依靠通达智慧得以在仕途中暂时保全自身的人。但诗旨在赞颂百世之名、冥灵木之长寿,而非夸赞汲汲于一时之事者。况且对于“智”的批判,也是魏晋玄学的一贯传统。

例(2)中,由于两位译者理解不当,译诗隐含作者的形象出现了矛盾和冲突:译文隐含作者既支持聪明的自保之士,又赞扬冥灵那样“以二千岁为一年”的“物之大祖”(阮籍,1957:56),但后者能长保寿命、百世为人所知,其所倚仗的是自然之道,与明哲巧智截然相反。

(3)抽象化的大人先生

诗中除了以具体人物表现大人先生之外,有时虽未出现大人先生的形象,却通过评论儒道来侧面展现其玄学理想,如其六十。

例(3)

原文:

儒者通六艺,立志不可干。违礼不为动,非法不肯言。渴饮清泉流,饥食并一箪。岁时无以祀,衣服常苦寒。屣履咏南风,缊袍笑华轩。信道守诗书,义不受一餐。烈烈褒贬辞,老氏用长叹。

(阮籍,2012:248)

译文:

For this, they are both praised and vilified — /Laozi sighed…

(阮籍,2006:90)

With what burning enthusiasm men write words of praise and blame! /They make Lao-tzu heave a long sigh!

(Holzman,1976:110)

With what fine zeal he pours out blame and praise — No wonder Lao-tzu thought him a hopeless case!

(Frodsham & Hsi,1967:66)

例(3)原诗前12 句描绘了自古以来的儒士形象。理解隐含作者态度的关键在于“烈烈褒贬辞”一句:是“怀方执高之士,褒贬断然”还是儒者“待褒贬而无惭”(阮籍,2012:364),决定了阮籍在此诗中对待儒道的态度。该句若意指世人对儒士褒贬不一,老氏长叹就可能同时针对世人和儒士,隐含作者对儒家的态度就不是简单的否定,他同时也批判了当时的世人。若意指儒士自身褒贬是非,隐含作者则主要反对儒士定立是非标准。这两种解释是理解原诗隐含作者立场时可能产生歧义之处。

魏晋时期人多好老庄、贬斥名教,笔者认为,该诗其实更注重批评时人以不当的是非标准来评判儒家的现象。《大人先生传》中“若夫恶彼而好我,自是而非人……尚何显而获荣?”(阮籍,2012:38)即是此意。但“长叹”又体现了隐含作者的复杂态度——对儒家也并非完全赞同。那么译者又是如何理解的呢?

吴—格和侯译都将世人视作“褒贬”的主体,儒士视作客体。隐含作者对世人批判儒士的态度在译文中有所呈现,但是从两个译本在后半句的翻译来看,二者的隐含作者对儒士的态度有所不同。吴—格译只说“Laozi sighed…”(老子发出叹息),而未说明老子为何长叹,保留了原诗隐含作者对儒士和世人两者的复杂态度。侯译的处理则不同,“they made Lao-tzu heave a long sigh”说明是“they”(对应前句的“men”,即世人)使得老子不满。

侯思孟在译文后提到了对原诗的另一种解读,并表示这句话也可译为“With what burning enthusiasm he writes words of praise and blame”, 即 儒 士(he)发表褒贬之词。侯思孟认为两种解释都存在可能,但他更倾向于自己正式译文中表达的意思。他在“老氏用长叹”一句前明确地补充了原因,是世人(“they”)的褒贬使老氏长叹,这符合阮籍作为玄学家的立场,即反对刻意的隐逸,包括标榜隐士身份、褒扬隐逸、贬低入世等未能脱离名利荣辱束缚的行为。侯思孟倾向于认为此诗体现了阮籍视儒高于道(Holzman,1976:112),但译文的这一补充使得隐含作者对儒家的复杂批判态度消失了。

傅译则塑造了隐含作者的态度,认为是儒士在褒贬(而不是世人褒贬儒士),且老氏认为儒士的褒贬是错误的。傅在该诗注释中称,“道家向来不满儒家的专制与禁欲”(Frodsham & Hsi,1967:66)。这样一来,该诗隐含作者对于刻意反儒家的假隐士的辩证立场就被转换成了批评儒士设立标准的简单立场。

阮诗的玄学立场还体现在《咏怀》其二十二、四十六、六十七、五十八中,文义与上述几例相比较为明显,对翻译不造成过多困难,在此不再赘述。

2.追求肉体自由的压抑遁世者

阮籍诗中很大一部分隐含作者的形象是空怀志向却在矛盾痛苦中不得不远离世事的消极避世者,这其中的张力在翻译中需要特别注意。

(1)遁世前的挣扎

有时译者注意到隐含作者消极避世的一面,却忽略了其痛苦矛盾的心理。如例(4)所示。

例(4)

原文:

其二十一:于心怀寸阴,羲阳将欲冥。挥袂抚长剑,仰观浮云征。云间有玄鹤,抗志扬声哀。一飞冲青天,旷世不再鸣。岂与鹑鷃遊,连翩戏中庭。

(阮籍,2012:58)

译文:

Among them I see a black crane, /firm in its will, making its sad sounds. /Once it darts away, into the blue sky, /its cry will be gone forever.

(阮籍,2006:79)

There is a Black Crane among the clouds, /Who, with all his might, gives forth a wail of woe. /In one flight he reaches the blue heavens/And will never sing again until the end of time.

(Holzman,1976:179)

To strengthen its will, it scatters its mournful cry. /In a single bound it touches the azure heavens, /Throughout the world it gives no second call.

(Frodsham & Hsi,1967:62)

例(4)原诗首句感慨时日短暂、天光将暗。后4 句写诗人振袖抚剑,似心中有难言之情,但又暗自忍耐,只仰观浮云。云间有鹤,“抗志”哀鸣,这里的“志”,便如诗人被压抑的士人之心。玄鹤的满腔愤懑只能化作一声苦鸣,鹤鸟冲入云霄,不再回头,也不再发声,因为哀鸣无用,抱负无门。最后一句描述其心怀高志,无法与庸禽相伴。此诗三、四句突出了诗人压抑的心志与被迫无奈的遁世而去,是译者需要把握的关键。

吴—格将“旷世不再鸣”译为“its cry will be gone forever”(鸣声将永远离去/消逝),将原诗中鹤的主体性消解,读者可以解读为“因为鹤的远去,诗人因此听不见其鸣声”。因此,该译文未能传达诗人以鹤自况的不再发声、不再作为的避世者形象。黄节注引《史记·滑稽列传》:“此鸟不飞则已,一飞冲天;不鸣则已,一鸣惊人”(阮籍,2012:401),诗中的“扬声哀”当是压抑多时的一声哀鸣,而吴—格译为复数的“sad sounds”(数声哀鸣),结合后一句译文“鸣声的离去”,译文读者可能由此认为鹤在远去之后还继续哀鸣,只是诗人听不到了。此外,诗人的压抑和爆发以及爆发之后的失望、缄默与隐忍未能在译文中展现出来。

在这一层含义上,侯和傅译都基本保留了原义。然而傅译对“抗志”的理解略有偏差,译为“To strengthen its will, it scatters its mournful cry”(为了强化心中的志向而发出哀鸣),这使得诗人本是忍无可忍、无可再忍的爆发成为刻意的酝酿,降低了压抑的痛苦程度。

(2)挣扎后的遁世

有时译者虽表达出了挣扎和痛苦的情感,却没能准确把握“避世者”这一主要形象。

例(5)

原文:

其三十:驱车出门去,意欲远征行。征行安所如,背弃夸与名。夸名不在己,但愿适中情。单帷蔽皎日,高树隔微声。谗邪使交疏,浮云令昼冥。嬿婉同衣裳,一顾倾人城。

从容在一时,繁华不再荣。晨朝奄复暮,不见所欢形。黄鸟东南飞,寄言谢友生。

(阮籍,2012:89)

译文:

O yellow bird! Fly southeast/and carry these words to my friend.

(阮籍,2006:61)

A yellow bird is flying off to the southeast: I confide my words to it, bidding my friends adieu.

(Holzman,1976:128)

此诗表达诗人欲远离夸名与谗邪而远行隐去的心境,末句“谢”字的理解成为关键。侯思孟将其理解为“告别”,吴—格将其解读为“告诉”。既已“不见所欢形”,又为何要将“these words”(前述诗文内容)告诉友人?将末句诗文告诉友人有何意义?吴—格译文含糊不明,诗意略显不连贯。黄侃注“旦暮之间,所欢遽失。兴言及此,故不从黄鸟以高翔得乎”(阮籍,2012:414),甚为切当。因此要想将此诗中无奈的遁世者的作者形象传达出来,应将“谢”译为“告别”“辞别”。

(3)遁世后的遗恨

以上两例一是借“玄鹤”写遁世,一是作者写自己驱车远行,有时作者借写动植物表达遁世,究竟是用来自比还是对比,叙事者的评价态度往往决定隐含作者的立场,如例(6)所示。

例(6)

原文:

其七十九:林中有奇鸟,自言是凤凰。清朝饮醴泉,日夕栖山冈。高鸣彻九州,延颈望八荒。适逢商风起,羽翼自摧藏。一去昆仑西,何时复回翔。但恨处非位,怆悢使心伤。

(阮籍,2012:369)

译文:

But no, I am not like him. /My heart breaks.

(阮籍,2006:221)

But alas! that he must stay where he does not belong! /The utter sadness of it wrings my heart!

(Holzman,1976:184)

本该“鸣国家之盛”的凤凰(阮籍,2012:400)却由于“商风起”而飞去昆仑西,不知何时再回。凤凰空怀抱负,由于秋风肃杀不得不远遁,这一现实使隐含作者感到哀痛。“何时复回翔”句表达了隐含作者的遗憾。末两句的英译是展现隐含作者立场的关键。

吴伏生对这两句的今译是“遗憾的是我与它不同,这令我悲怆心伤”。英译也据此。“我”既然与“它”不同,那么“我”就成为一个在乱世苟且保身之徒。这一形象不是原诗隐含作者的形象,却符合阮籍的身世(出仕司马氏),即符合真实作者的形象。

原诗末句“但恨处非位”有两解,一是因处非位而远行,二是远行后处非位,各有依据(阮籍,1957:96)。侯译通过情态和动词的明晰化,确定了“处非位”与“远行”的先后:“he must stay”说明是远行后处于非位,表明隐含作者认为遁世的结果是痛苦地处于非位。

“但恨处非位,怆悢使心伤”的主语本应当是凤凰,是凤凰感到遗憾、伤心,但侯译前半句用感叹语“alas”,将其转化为叙事者的“恨”(遗憾);“怆悢使心伤”的译文又为“心”增添了所有者“我”,将原文凤凰的“心”转为叙事者的心。这样一来,原诗中凤凰这个人物的“恨”和“伤”就成了叙事者的干涉性评论。和原文的隐含作者相比,译文的隐含作者更加确切,明确哀悼乱世使有志者不得其位、不得不遁世,而不是借人物之口来表达观点。从结果看,译文基本符合原文的隐含作者形象。

体现这一矛盾避世者的隐含作者形象的咏怀诗还有其二十三、二十四、三十、三十二、五十九等。

3.渴望入世的儒者

阮籍家学从儒,心怀壮志。魏晋更替,名教被利用为乱纲悖常的工具,他一腔热血无处抛洒,只能在诗中隐现。阮籍诗中偶见对于立修名、成君子的渴望,不过,除其三十九和六十一外,这种儒士的隐含作者形象往往是压抑在消极忧郁的情绪下,因此难以被察觉,需要译者细心品味,例(7)为较为明显的诗例。

例(7)

原文:

其十八:悬车在西南,羲和将欲倾。流光耀四海,忽忽至夕冥。朝为咸池晖,濛汜受其荣。岂知穷达士,一死不再生。视彼桃李花,谁能久荧荧!君子在何许?叹息未合并。瞻仰景山松,可以慰吾情。

(阮籍,2012:39)

译文:

The noble man — where can he stand to be free from change?/What shame that he can’t become one with it all./I stand and admire the pines on the great mountains./They comfort my heart.

(阮籍,2006:37)

Where can I find a good man?/How I sigh never to have met him!/I lift up my eyes toward the pines of Mt Ching/To bring comfort to my feelings.

(Holzman,1976:211)

此诗前10 句借朝夕更替、桃李代谢表达生死倏忽无常,无论穷达,人皆难逃一死。但后两句情感一转,感叹不得与“君子”相从,唯有仰望矗立高山之巅的松树,聊以自慰。作者似欲从短暂的生死命运中奋力一挣。这“君子”或谓能拨乱反正的贤君(阮籍,2012:278),或谓殉国之人(阮籍,2012:278;阮籍,1957:25),而经霜不凋的“景山松”则指劲节不改的君子。因而后两句展现的隐含作者应该是一位内心隐忍、又渴望与入世君子携行的儒士形象。

吴—格译未遵从这一解释,使得原文儒士形象在译文中变为渴望获得长生、避世畏死者的形象,“景山松”也随之变为免于生死忧患的象征。不过“景山松”这一意象本身确实存在歧义,含有长生之意。此译文虽不符合原诗隐含作者形象,但符合阮诗基调,与其他一些作品的隐含作者形象相一致。

与之相较,侯译则保留了儒士形象。二译的差别在于吴—格对“叹息未合并”一句的解释,从吴伏生的白话今译可看出其理解——“可惜君子未能与造化合并”(what shame that he can’t become one with it all),但这样解释难以与“君子在何许”这一对仁人君子的探寻和渴望相贯通。为此吴—格还将这两句译为牵强的“君子在哪里能够(和自然合并从而)免于生死变化”(the noble man — where can he stand to be free from change)。

例(7)较为明显地展现了阮籍的儒家抱负,例(8)则隐藏较深,表达模棱两可,译者对句意解释的选择决定了隐含作者的形象。

例(8)

原文:

其七十一:木槿荣丘墓,煌煌有光色。白日颓林中,翩翩零路侧。蟋蟀吟户牖,蟪蛄鸣荆棘。蜉蝣玩三朝,采采修羽翼。衣裳为谁施,俛仰自收拭。生命几何时,慷慨各努力。

(阮籍,2012:288)

译文:

The Life of Man is also brief. /Our hearts know it. We should/try our best to live.

(阮籍,2006:143)

How long is their lifetime/That each, in his way, exerts himself with such passionate energy?

(Holzman,1976:148)

Just how long does a man’s life last? /Yet we’ll try hard to show some bravery.

(Frodsham & Hsi,1967:67)

前10 句写木槿之荣、蟋蟀之吟、蟪蛄之鸣、蜉蝣之修与其生命短暂之对比。末两句有学者认为不是美辞,“非劝其立修名也”,而另一种观点认为是感慨“冉冉将老,修名不立”(阮籍,2012:386)。对末两句的这两种解读对应着两种隐含作者的立场,而英译者不得不将其明晰化。

吴—格译和傅译将“生命”具体化为“the life of men”(人的生命),并将“慷慨各努力”译为“we should try our best to live”(我们应尽力而活)和“yet we’ll try hard to show some bravery”(但我们应该勇敢些),表达生命虽短、当立美名之意,描绘了积极立身的儒士形象。

而侯思孟将“生命”明晰化为木槿、蟋蟀、蟪蛄、蜉蝣的生命(their lifetime),并将“慷慨各努力”译为客观的陈述语态,描述这些生物的客观状态,但是两句诗合为整句又是疑问句,体现出略微讽刺的态度:这些生灵以各自的方式奋力,但其生命又有多长呢?(How long is their lifetime that each, in his way, exerts himself with such passionate energy?)这种翻译方法译出了“非美辞”的含义,体现的并非积极立业的儒者形象,而是忧生畏死的消极立场。

结语

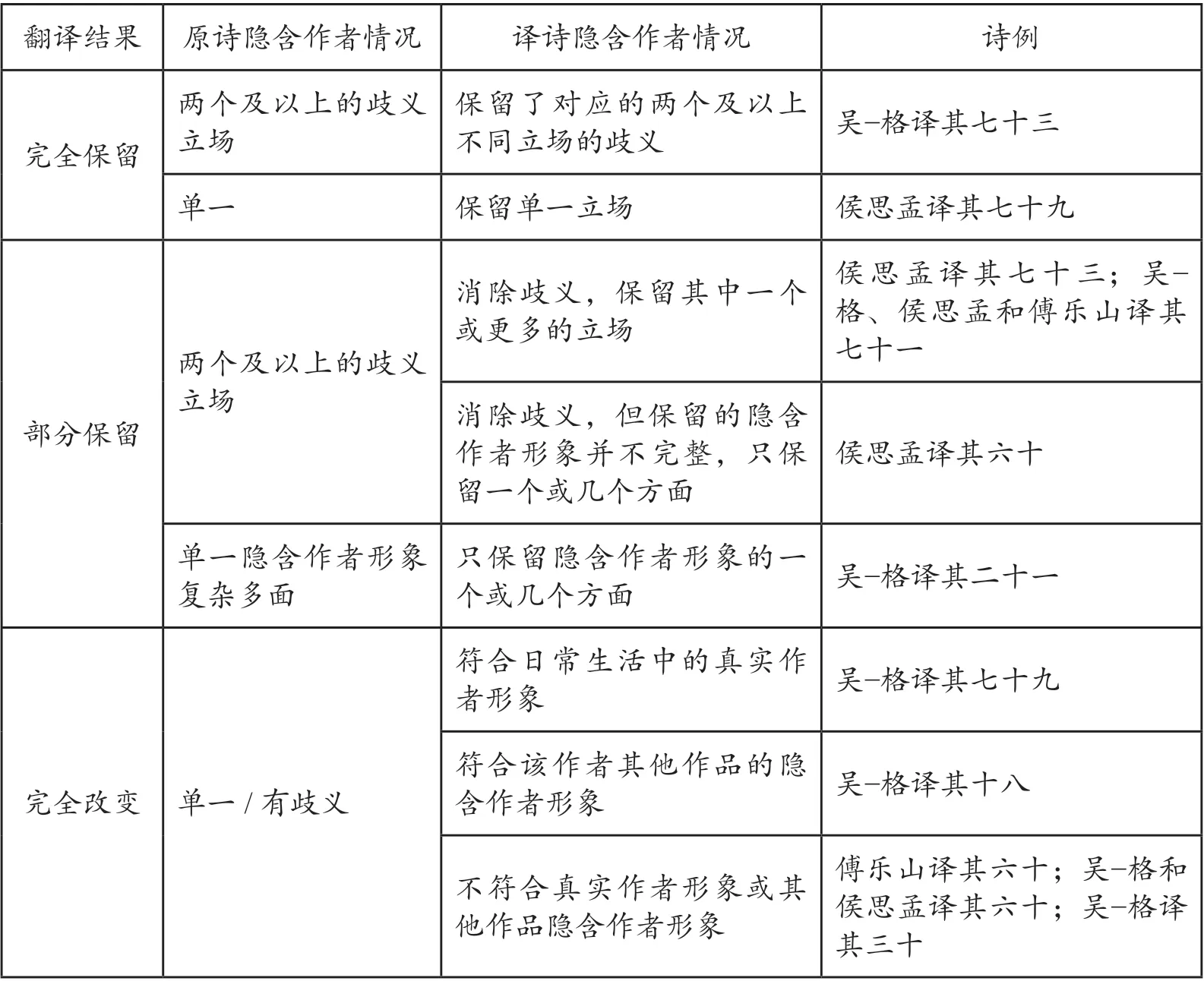

隐含作者理论可用来解释阮籍诗歌创作中思想情感的矛盾冲突。布思提出此理论时强调不同作品的目的和对象不同,会产生不同隐含作者(申丹,2000:7)。阮籍本人是一个情感思想充满冲突痛苦的矛盾体,因而矛盾冲突的阮籍形象可看作由不同情境下创作不同作品时、持不同创作立场的多个隐含作者的形象构成。这给译者的理解和表达带来了挑战。通过对阮籍咏怀诗英译的分析可知,单首诗的隐含作者形象在英译时呈现多种情况(见表1)。

表1 阮籍咏怀诗原诗与译诗隐含作者形象比较

本文所分析的3 个译本都可算作较为严谨的学术翻译,最理想的状态就是完全保留原诗的隐含作者形象。翻译时的难点在于在原诗隐含作者形象有歧义时保留歧义,对“归趣难求”的阮诗尤为如此。由于英汉语言特点不同,译诗的隐含作者往往只能部分保留原诗隐含作者形象,原文隐含的主语、所有格、时态等信息会在英语中显化,译者通常不得不作出明确的选择和阐释,消除歧义。有时原诗隐含作者形象甚至完全改变,其原因主要有二:其一,译者根据自身对作者其他作品或史料生平的了解,认为此诗也表达了同样的立场;其二,译者对原文产生了误读,译文的隐含作者很可能不符合原作隐含作者形象,也不符合作者其他作品中隐含作者形象。

本文首先以隐含作者理论解释阮籍作品中呈现出的思想矛盾性,之后通过文本比照分析系统归纳了隐含作者形象在诗歌英译过程中的传递情形,以期为诗歌翻译批评提供一个前人较少考虑的向度,使批评更加客观有据。笔者认为,译者在面对思想复杂的作者时,需注意以下几点:传记等生平资料不能完全代表作者在具体作品中的立场;不同作品的思想可能偏重不同的面向;原作隐含作者的立场有歧义时,应尽可能地模糊处理,保留多义,或注解说明。而保留歧义的译法也更能够激发读者进一步探究作者作品与思想的兴趣,否则原本复杂隐晦的心灵便被译成了一张白纸,仿佛是一览无余,却也索然无味了。

(致谢:本文受申丹老师悉心指点,谨致感谢!)