社会主义核心价值观海报中的多模态隐喻

赵秀凤

引言

社会主义核心价值观是新时代我国主流意识形态的核心内容和本质体现,由涵盖国家、社会、个人3 个层面的12 个核心价值构成。这些价值本身具有高度抽象性,如果仅靠说教,很难在人民中入脑入心。海报可以将抽象的社会主义核心价值观转化为具体形象,能够让人民更好地感知、领悟、内化、效法并践行(孙婷婷、骆郁廷,2017;郁有凯,2020)。因此,在街道、车站、公园、学校及官方媒体平台等公共场域,随处可见以“社会主义核心价值观”为主题的图文并茂的海报。同其他政治宣传海报一样,这类海报往往通过创设情境,充分调动受众的多模态感知体验,激活已有认知或记忆图式,产生观念性想象和理解(康丹丹、王明生,2018),并最终形成政治认同。在这一过程中,最重要的认知机制是多模态隐喻:通过将抽象的价值观念隐喻为民众熟悉的形象化场景,并配有充满号召力和激情的标题文字,激活和传递共享的价值、观念、态度、评价和偏好,以潜移默化的方式培育和践行社会主义核心价值观。

关于社会主义核心价值观的形象构建与传播,已有研究主要采用逻辑分析和理论推演路径,通常仅在宏观元理论层面上论述视觉元素在传播中的应用价值,侧重应然问题,而对于在真实的视觉传播实践中如何实现图文合作、其背后的认知机制是什么、是否或何以能达到效用等问题,缺乏基于认知理论和话语实践的深入探讨。

关于政治宣传海报的多模态隐喻研究,Feng(2019)以“中国梦”海报为例,整合批评隐喻分析(Charteris-Black,2004)、系统功能语言学和三维批评话语分析模型(Fairclough,1992),构建了多模态隐喻的社会—功能分析框架,对“中国梦”海报中的多模态隐喻类型与功能、语类表征形式变化的原因和效果进行了综合性分析。这一研究为后续研究提供了良好的借鉴。但是,Feng(2019)侧重于社会—功能分析模型的理论构建和新时期中国政治宣传海报的语类特征分析,对认知机制本身(如多模态隐喻、转喻及其协同构建的隐喻场景等)并没有展开论述。为此,本文将遵循多模态话语的社会认知研究路径,从话语交互、话语实现和话语功能3 个维度系统考察社会主义核心价值观海报的多模态隐喻表征,阐述此类海报的特征、功能和认知机理。

一、理论框架和语料选取

1. 理论和分析框架

在对多模态隐喻进行界定时,本文采用了广义定义,认为其是“由两种以上模态共同参与构建的隐喻”(赵秀凤,2011:2)。在多模态隐喻研究的理论基础方面,本文认同以下观点:第一,与语言隐喻相比,多模态隐喻具有某些与语类相关的区别性特征,如在广告语篇中,[具体A 是具体B]隐喻十分常见(Forceville,2009:28),源域和目标域都是可被感知的具体事物,因此,基于语类的多模态隐喻研究已经成为该领域的主流研究范式(赵秀凤,2011)。第二,转喻对多模态隐喻具有不可忽视的基础性作用,这是因为多模态呈现的可感知事物往往只是部分原型成员及其行为、原因、结果等,所以必须首先以转喻激活隐喻映射所需要的整个目标域或源域,然后再进行跨域映射(赵秀凤,2011/2013;赵秀凤、张卉,2013;赵秀凤、李晓巍,2014;冯德正、赵秀凤,2017;赵秀凤、谢宜霏,2020)。第三,多个隐喻可以以特定方式组织形成隐喻链或隐喻丛(metaphor cluster),构建出基于隐喻的微叙事场景,Musolff(2006)称之为“隐喻场景”(metaphor scenario)。隐喻场景可以将话语社区共享的价值、观念、态度、评价和偏好等植入场景中,以隐性方式塑造和构建政治和社会话题(Musolff,2006)。基于以上观点,本文在对多模态隐喻进行分析时将关注转喻表征、转喻和隐喻的互动以及多个隐喻形成的隐喻场景。

本文的研究问题包括:①社会主义核心价值观海报使用了哪些多模态隐喻?②这些隐喻呈现出怎样的规律性话语特征?③海报中的多模态隐喻实现了何种政治宣传功能?

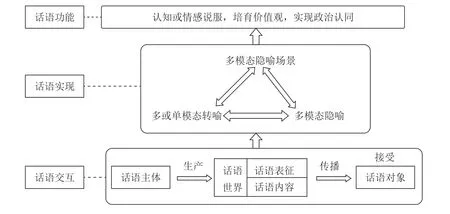

为了全面地回答以上问题,本文将从话语交互、话语实现和话语功能3 个维度构建分析框架。其中,在话语实现层面,我们将聚焦多模态隐喻、转喻以及隐喻场景之间的互动。为此,本文提出如图1 所示的多模态隐喻分析框架。

图1 社会主义核心价值观海报中多模态隐喻的分析框架

话语交互指话语生产主体与客体之间的互动,这一过程贯穿话语的生产、传播和接受,决定话语表达和内容的形态。我们将首先阐述政治宣传海报的性质、功能及其常规话语交互秩序,聚焦新时期社会主义核心价值观海报生产和传播的过程;之后重点分析话语的多模态隐喻实现:结合统计数据和语料实例,分析多模态隐喻的类型、分布特征以及转喻和隐喻场景之间的互动机制;最后概括总结话语特征,阐释多模态隐喻对实现海报政治宣传功能的重要意义和价值。

2.语料选取

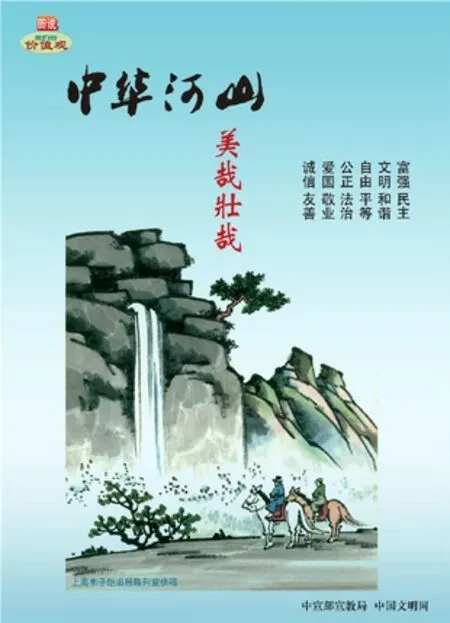

尽管在日常生活中,社会主义核心价值观海报遍布大街小巷,但是其原话语均以电子形式公布于中共中央宣传部官方网站中国文明网(http://www.wenming.cn/)。该网站提供了300 幅“图说我们的价值观”海报作品供全社会下载使用,这些海报构成了本文语料。我们将这些专题海报及其所配文字标题全部下载下来,构建了一个小型图文语料库。下载后我们发现,每张海报图片的文件名均包含图像内用大号字体醒目标识的文字,如下文图2 的标题中便有“中华河山 美哉壮哉”的字样。图像内全部文字(除标记创作者、发布机构等的文字外)合计9 350 字,除每幅海报中均包含的24 字社会主义核心价值观(共7 200 字)外,用于配合图像表征概念的文字共2 150 字。

二、社会主义核心价值观海报的话语交互

社会主义核心价值观海报是一种典型的政治宣传海报,话语的生产、传播和接受环节均体现了政治宣传海报的共有特征。

首先,从本质上来说,政治宣传海报是一种以宣传手段鼓动和制造社会舆论气氛的绘画形式,是传播官方意识形态的重要手段(全红,2019)。随着时代的变迁,我国的政治宣传海报从文艺性的政治图解转变为审美性的政治辅助手段,在生产、传播和表征风格等方面均发生了重大变化。但从政治传播角度来说,这些海报一直都是自上而下地传递我党理念或主流意识形态的宣传工具,是对抽象政治理念的具象化呈现,是国家宏大叙事的重要组成部分。

其次,就其功能而言,作为一种艺术形式,政治宣传海报是在特定的政治理念支配下对某种场景的想象性勾画(全红,2019:41),是一种“间离性”艺术形式,是艺术化的政治,是理解官方权力话语的窗口(姜兰花,2009:121)。通过创设情境,政治宣传海报能够调动受众的多模态感知觉体验,激活其已有认知或记忆图式,产生观念性想象和理解,从而使受众获得身临其境的心理体验和参与社会政治生活的满足感(康丹丹、王明生,2018)。

再次,就话语秩序而言,作为一种政治传播手段,政治宣传海报必须服务于主导性意识形态,从生产、传播到接受,遵从自上而下的话语秩序,是特定时期社会关系、权力结构及主流意识形态的产物。从某种意义上说,政治宣传海报是政治主体利用图像和文字两种符号资源创建的艺术形式,是对民众进行思想动员、行为规范和认同激发的权力场域。

最后,就话语交互的空间场域而言, 政治宣传海报往往以纸质或电子的形态,通过绘制、张贴或屏幕显示等方式,呈现于街道、车站、公园、商场等人群聚集的公共空间,构建特定时期内的政治景观。无论采取哪种形式,无论出现在哪类公共空间,同一主题的海报往往具有高度一致性或重复性,是以图像为中介的人们之间的社会关系,是已经物化了的世界观,是极具创造力的思想方法和手段(Debord,1967)。

社会主义核心价值观是对社会主义价值的本质和当代中国精神的凝练概括,其话语生产的主体是中国共产党领导下的国家权力机构,主要包括负责政治传播的中共中央宣传部及各级相关部门,如进入到公共空间的社会主义核心价值观海报都标有“中宣部”字样。与所有政治宣传海报一样,社会主义核心价值观海报的话语对象是广大人民群众。

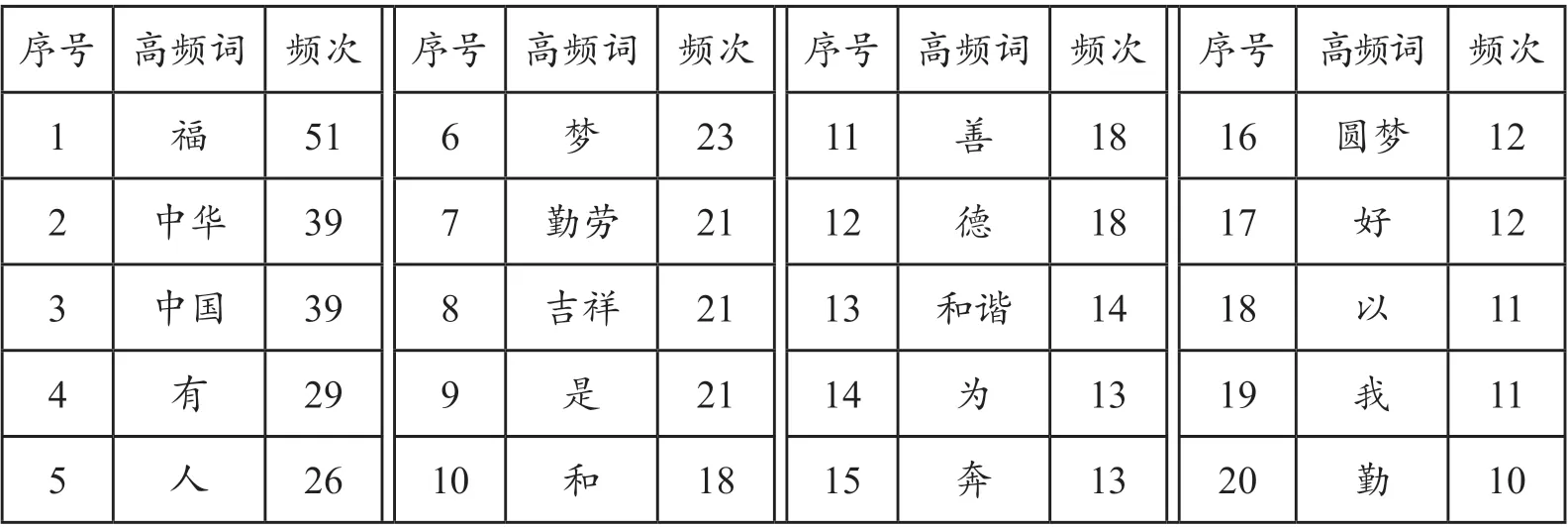

话语的内容和表征构成引发话语主体和话语对象之间互动的话语世界。在话语内容上,这些海报均指向对个人价值观的培育或道德教化。在概念层面上,社会主义核心价值观由24 个字构成,包含12 个观念,4 个一组。“富强、民主、文明、和谐”“自由、平等、公正、法治”“爱国、敬业、诚信、友善”,分别构成了国家、社会和个人3 个层面上的国家价值、社会理想和道德准则。尽管每幅海报都用文字列出了这12 个概念,但是单幅海报往往侧重表征某一特定的核心概念,通常由文件名的标题文字表征。我们用语料库检索软件AntConc 对标题文字进行了词频和检索行搜索,得出高频词列表。排名前20 的高频词如表1 所示。

表1 前20 个高频词统计

从表1 中可以发现,个人层面上的“敬业”和“友善”表征频次最高,其中表达“敬业”的文字包括“勤劳”(21 次)、“勤”(10 次),共31 次;表达“友善”的文字为“善”(18 次);此外,“德”(18 次),可以理解为同时指向“友善”“诚信”这两个中国传统道德准则。其次为国家层面上的“和谐”——“和”(18 次)、“和谐”(14 次),共32 次。从表面上看,这类海报构建的是国家层面上的“和谐”状态,事实上带有民众处世行为方式或心理调适的个体指向性,旨在激活国人集体记忆中的“和合”文化图式,培育民众的道德行为。由于中国传统文化中的“和合”思想已经深植于每个中国人的文化基因之中,“和谐”不但是国家层面上的理想图景,更是个人“安身立命”的行动旨归,同“与人为善”一样,“和气”“心和”也是个人的道德修养。可以说,“和谐”是联通国家、社会和个人的最重要的价值尺度,因此,在12 个核心价值中,被构建传播的频次最高。

在下一节中,我们将重点分析用话语表征维度的多模态隐喻。

三、话语实现——多模态隐喻分析

价值观本身的抽象性以及海报作为政治宣传工具的特殊属性,使得该类海报大量依赖转喻和隐喻,创新性地整合出虚拟叙事场景,运用隐喻叙事传达抽象的价值和观念,以便民众对抽象的观念进行形象化感知、体验、加工和存储。

1. 隐喻类型及分布

整体而言,社会主义核心价值观海报在文字上倾向于使用口号型的醒目标题,以激活宏大叙事图式,在图像上偏爱使用自然(以天空、山川、河流、树木、花朵等隐喻构建“国家”“民族”等政治概念,即[自然隐喻])、动物(符号)(以牛、马、龙等隐喻“人民”及其“精神”,即[动物隐喻])以及古典传统文化符号(隐喻“<理想>状态”,即[文化符号隐喻])。这3 种类型的隐喻可以概括为[实体隐喻],它们与转喻(链)相结合,组建成隐喻场景,形象化地构建抽象的价值观念和政治概念。此外,该类海报还频繁使用事件结构隐喻,利用[事件是运动]隐喻(Kövecses,2010)构建政治行为过程或价值目标。具体统计数据见表2。

表2 多模态隐喻类型统计

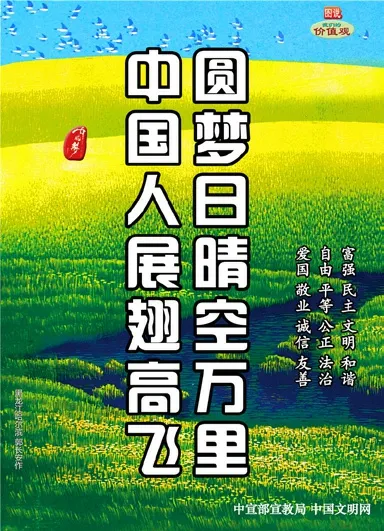

2. 自然隐喻

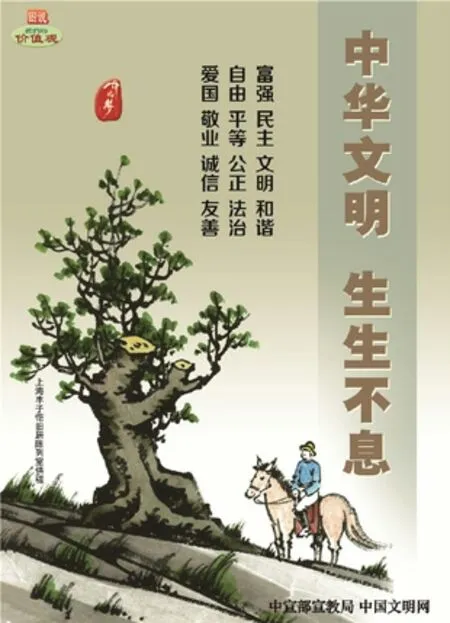

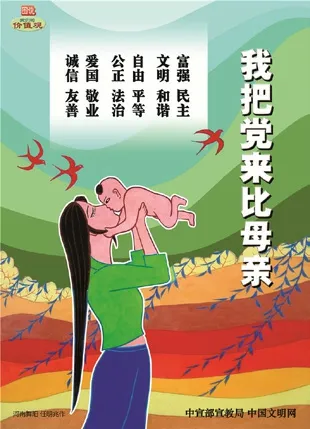

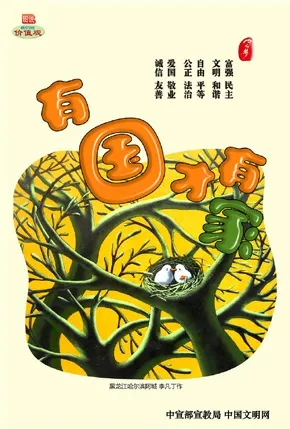

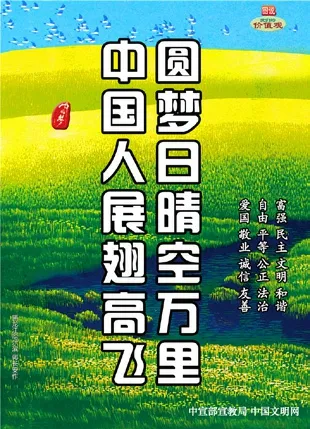

自然隐喻是使用频次最高的实体隐喻(占比28.47%)。在海报图像中,大量空间面积被用于表征自然,无论是图2 中雄伟壮丽的“河山”、图3 中“生生不息”的大树、图4 中孕育生机的山川田野、图5 中撑起鸟巢的枝干,还是图6 中“晴空万里”下的油菜花田,都在充当叙事场景的同时又隐喻了“国家”“文明”“民族”等抽象的政治概念。

图2

图3

图4

图5

图6

在表征上,这类自然隐喻主要依赖图像展演源域,利用文字如“中华”“文明”“国”“中国”以及“党”(党领导下的国家)等表征目标域,用自然之磅礴气势映射国家/民族/文明之无比强大的生命力。在这类隐喻图景中,话语生产者充分调用基础空间隐喻(自然的“大”“上”与人的“小”“下”形成空间对照,人是宏大自然内的渺小个体),旨在激活读者对人与国家的关系即为人与自然的关系的解读。

除自然隐喻外,其他政治主体如“政党”也在海报中得到了形象化的隐喻构建。例如,图4 中的图文相互印证,表征[党是母亲]隐喻:文字上,“我把党来比母亲”用第一人称“我”表征人民,用明喻“比母亲”构建母亲隐喻;图像上,母亲高大的形象以及孩子被高高举起的空间位置关系形象地构建了党的光辉形象及其与人民之间的亲密关系。该隐喻意义的构建在认知操作上充分调用了视角和焦点调节机制,图像中的母亲和孩子位于前景的中心位置,激活了一种亲近感。

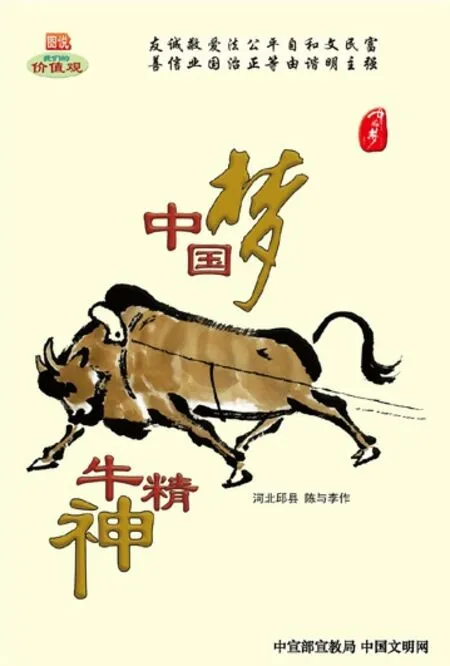

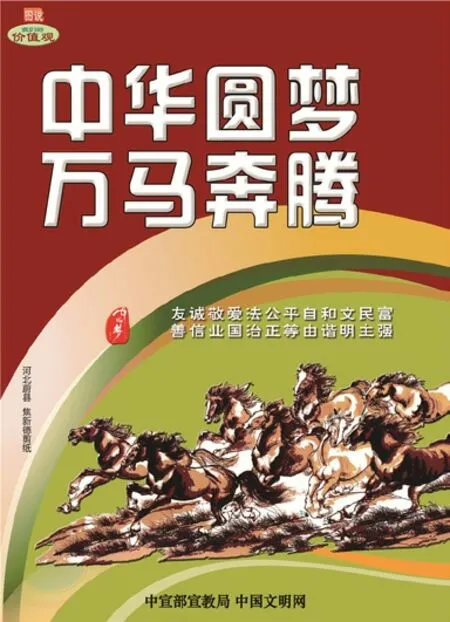

3. 动物隐喻

动物隐喻(占比12.50%)往往用于形象地构建“人民或民族精神”。该类隐喻主要基于文化隐喻传统,激活受众对特定动物原型的文化联想。例如,图7 中奋力拉车的“牛”可以激活民众关于“俯首甘为孺子牛”的联想,使坚韧不拔、勤劳勇敢的民族精神可见可感;图8 中奔腾的骏马以强大的力图式激活民众的主观认同;图9 中驾祥云腾飞的“神龙”以与集体文化记忆形象高度类似的方式,激活民众对国家和民族的具象化认知和情感化认同;图10 中展翅翱翔的飞鸟映射文字表征的目标域“中国人”。

图7

图8

图9

图10

从隐喻映射机制上来看,源域中的动物映射“中国人民”或“中华民族/文明”。在表征上,图像表征出源域正在进行的行为动作,以转喻的形式启用力图式,在静态画面中虚拟表征精神驱动下的运动过程或形态。在该类隐喻表征中,文字也发挥了重要作用:如果没有文字,图像所表征的意义就是开放的,民众可以产生多种理解,所配的文字明确锁定了图像所表征的源域特征,并将其用于映射目标域“国家精神维度上的政治价值观”。

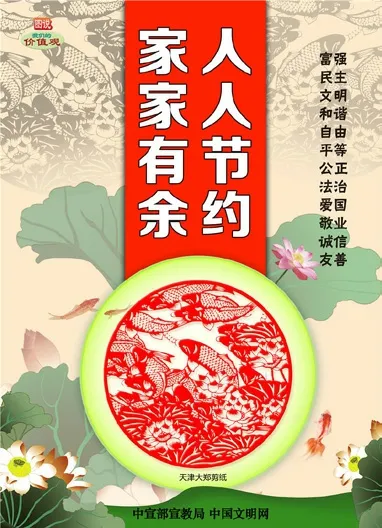

4. 文化符号隐喻

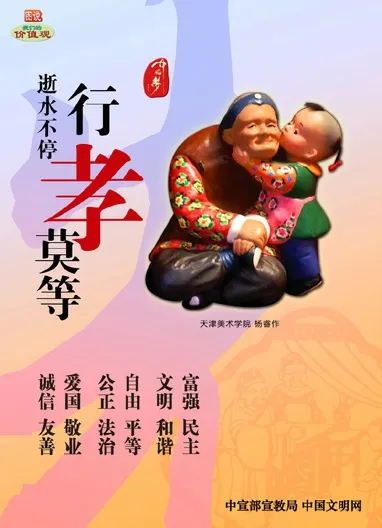

文化符号隐喻(占比26.04%)通过符号化图像如“剪纸”“泥娃娃”“年画”“京剧人物”等激活文化联想,其源域依赖图像表征,目标域则由文字表征,图像所表征的形态及其相关文化联想映射到目标域中。例如,图11 中剪纸“鱼”是前景化焦点,与圆形外背景中荷塘里游动的“鱼”相互映照,映射“富裕”,主要依赖谐音建立传统文化中的吉祥联想,建立源域与目标域之间的映射关系;同时,传统技艺“剪纸”本身也构建了该跨域映射的文化传承性和民族身份性,从而进一步强化集体记忆,有利于塑造当代民众的国家和文化认同。

图11

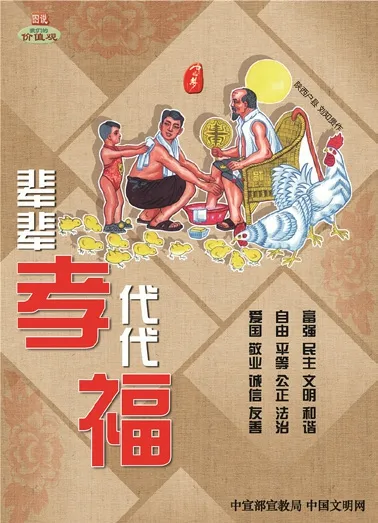

图12 中,倒立的“福”字和对联这两个文化符号也可以理解为转喻,是“符号 ICM”中的[符号代概念](刘银、杨文彬,2017),是利用民族记忆中长久沉淀的文化象征符号,激活关于家庭团圆、幸福、吉祥的丰富场景联想,借以形象地表征价值观所通达的祈福梦想。与此同时,无论是图13 中泥人刻画的“孝敬”行为,还是图14 中关公的京剧形象,都是用典型成员代整体范畴,以激活历史记忆和叙事思维。此外,在图14 中,除了“诚立身”这一醒目标题外,还配有“中国好戏 古城会”的文字以及《古城会》这一京剧经典剧目的故事梗概,更加丰富了历史联想:前景化的京剧人物以“戏剧ICM”中的[演员代人物品质]、飘扬的中国红旗帜以“符号 ICM”中的[符号代概念]、背景的兵马俑以“范畴—成员ICM”中的[典型成员代范畴],共同形象化地构建了“诚实”观的历史底蕴和文化传承,召唤现代人接续历史文化脉络,弘扬“诚信”美德。

图12

图13

图14

“古代仁义礼智信忠孝的图像原型,历经千年而不曾发生意义变迁的部分是传统价值观图像符号中的最有生命力的部分,是社会主义核心价值观视觉符号的生命源泉。”(郁有凯,2020:8)社会主义核心价值观海报依托文化符号转喻、隐喻和叙事手段,唤醒了民众的情感自觉和文化记忆,强化了民族文化认同。这些海报不仅对抽象的政治概念进行了图文视觉化再现表征,还通过激活与之匹配的集体记忆形象完成了视觉再认过程。“知觉对象必须较为清晰地把刺激客体呈现出来,同时又必须与某相应种类的记忆形象高度相似。”(鲁道夫·阿恩海姆,1986:119)社会主义核心价值观多模态隐喻构建与传播的过程就是再现与再认相结合,强化集体体认回路,创造无意识认同的过程。

5. 事件结构隐喻

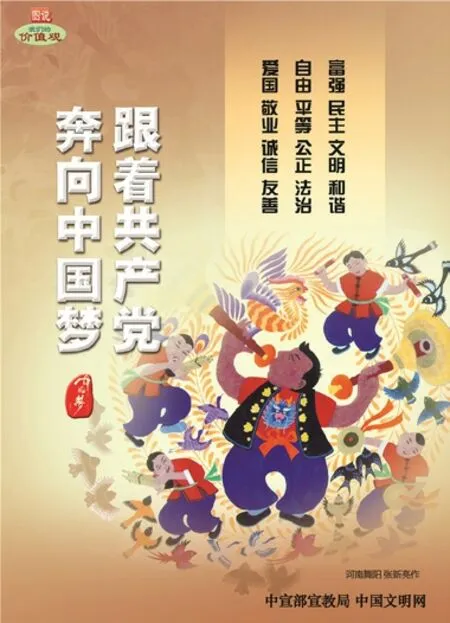

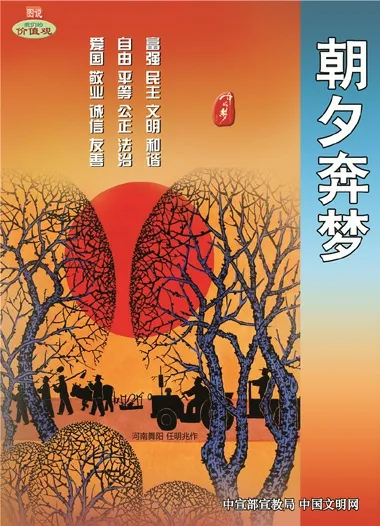

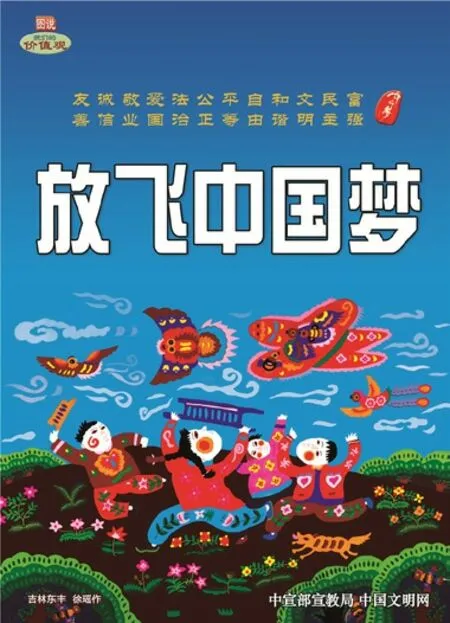

除上述实体隐喻外,该类海报也大量使用事件结构隐喻(占比32.99%),基于[事件是运动]构建政治行为过程或价值目标。如图15—18 所示,基于[长期/有目的的活动是旅行](Lakoff,1993)构建核心隐喻[追求中国梦是旅行],其中包含[状态的变化是空间位置的改变]、[中国梦的动因是力量]、[追梦是运动]、[追梦行动是自动推进的运动]、[中国梦是运动的目的地]、[运动是路径]、[共产党是运动的引领者]等基础隐喻。

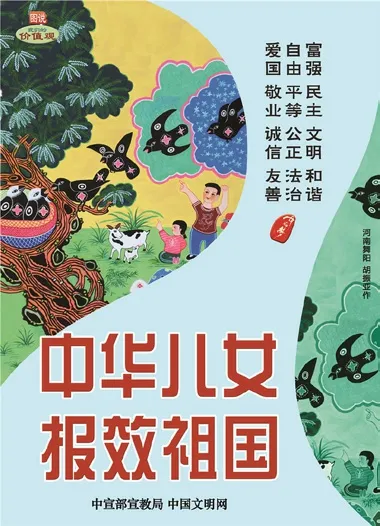

图15 中的事件结构隐喻十分丰富:在配文“跟着共产党 奔向中国梦”中,动词“奔”和方向介词“向”明确构建了旅程隐喻,蕴含[追求中国梦是旅行]、[共产党是引领者]、[百姓是跟随者]、[中国梦是旅程目的地]基础隐喻;而图像表征的却是协奏情景,图像隐喻包括[追求中国梦是合奏]、[共产党是领奏者]、[百姓是协奏者];图文分别构建了不同的隐喻。在该语境下,可以理解为图像隐喻构建了旅途中一个过程性场景,从而使图文隐喻协作整合成一个连贯的意义完整的事件结构。图18 则运用类比手法,通过刻画雏燕为老燕喂食的场景,隐喻中国儿女报效祖国,其中包含[祖国是老燕]、[中华儿女是雏燕]、[衔食物喂食是飞行的目的]、[报效是自动推进的飞行]等基础隐喻。

图15

图16

图17

图18

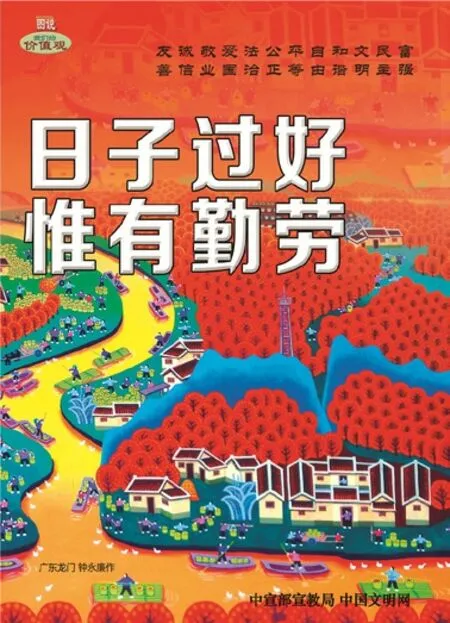

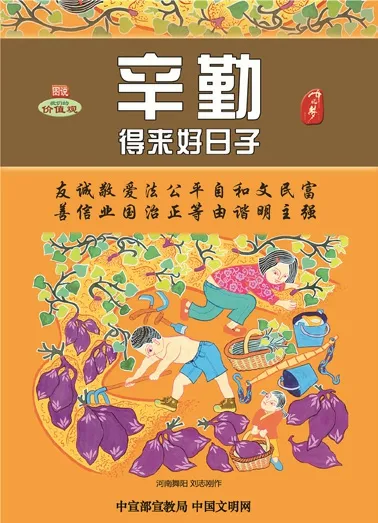

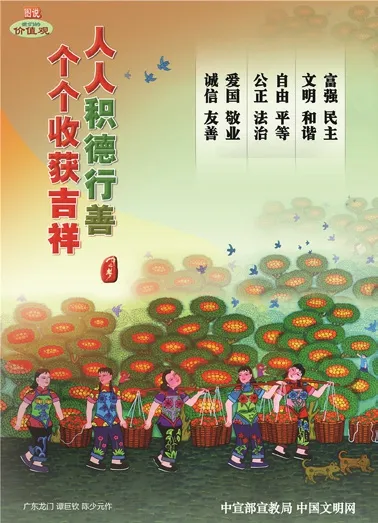

海报还通过定格表征动作行为瞬间,转喻激活“整体行为事件域”,继而以“行为范畴ICM”中的[典型行为代范畴行为],形成明晰的转喻链,构建抽象价值观的行为指向,体现鲜明的培育和动员旨归。这一点在个人层面“敬业”“友善”两个价值观的表征上体现得格外明显。作为抽象的德行品质,“勤劳”“友善”“孝敬”都被具象化为具体的动作行为。

如图19—22 所示,文字“勤劳”“辛勤”“行善”“孝”表征目标域的抽象价值概念,图像表征具体动作。如图19 中的收割、划船、搬运,图20 中的栽种、耙地,图21 中的肩挑、手抬,图22 中的搓背、洗脚等动作,都对“勤劳”“行善”“孝敬”这类抽象品质进行了形象的刻画,行为受价值观驱动,因此,也可以理解为一个隐喻链:[价值观是行为动因]、[践行价值观是行为过程]、[价值观持有者是行为主体]、[践行价值观的效果是行为的结果,是福、吉祥和好日子]。该类隐喻场景的平民化、日常化和乡土化增强了相关海报的大众化教育功能。

图19

图20

图21

图22

用这类事件结构或行为隐喻构建政治概念,具有普遍意义上的认知现实性。正如Lakoff & Johnson(1999:497)所论:“概念是通过身体、大脑和对世界的体验(embodiment)形成的;概念只有通过身体、大脑和对世界的体验才能被理解。概念是通过体验,特别是通过感知和肌肉运动功能得到的。”神经认知理论认为,只有当我们观察到或想象到一个与概念相关的动作时,我们才能够理解这一概念的意义。对某一概念的相关动作进行想象的能力就是一种心智模拟能力,一种在头脑中实施这一动作的能力。心智模拟能力是概念意义性基础(Bergen et al.,2005)。因此,以事件域认知模型为基础表征的行为动作可以激活神经镜像回路,从而使观者对抽象价值概念进行心智模拟。

四、话语特征与功能

综合以上话语交互和话语实现两个维度的分析,我们发现社会主义核心价值观海报的话语表现出如下特征与功能。

第一,倾向于使用文字表征多模态隐喻的目标域,这些文字合力构建国家宏大叙事。这一点体现为“中国”“中华”“祖国”等词的高频使用以及标题的政治口号式醒目表达,如“圆我中国梦 福到家家门”(图12)、“跟着共产党 奔向中国梦”(图15)等。国家宏大叙事的主要旨趣在于通过反复强调家国同构,激活集体心理图式,把泛化的个体纳入国家和民族认同的大体系中,与图像配合,将具象化认知、情感化认同和理性化思考等方面融为一体,培育宏大视角,厚植爱国情怀。

第二,多模态隐喻的源域往往由图像加以表征,这些图像整体而言又具有强烈的传统文化指向性。无论是转喻和隐喻的源域选择,还是隐喻场景的构建,在表征形态上都偏爱中国传统文化符号,特别是吉祥祈福类的文化符号。这一特征不但体现在图景中的装饰类符号上,还集中体现在人物的传统类型性泛化表征上。如海报中的人物大多数身穿乡土传统服饰,动作举止符合集体记忆中的乡土原型图式,与“天人合一”的乡土景象一起,协同构建传统文化的当代意义和价值。

第三,图文协同构建多模态隐喻及其场景,将抽象的价值观念、国家宏大叙事与个体生活化叙事融于一体,充分体现了新时期我国政治宣传的大众化特征。这既符合社会主义核心价值观作为国家主流意识形态的主旨定位,又展现出明显的大众化关怀。正如Feng(2019)所指出的,我国新时期的政治宣传海报在语旨和语式上都发生了重大变化,以讲故事的方式向民众娓娓道来,从而变得更加接近民众。

最后,从多模态隐喻的分布及其表征特征来看,社会主义核心价值观海报在源域选择和图像表征上,也呈现出人物形象刻板化、图景同质化的特点,尤其是在图景和人物设置上创新性和多样性不足,存在过度乡土田园化和简单化的倾向,与百姓的现代生活存在较大距离。

结语

本文从多模态话语的社会认知研究视角,系统分析了社会主义核心价值观海报中的多模态隐喻,得出以下结论:

首先,此类海报大量使用自然隐喻、动物隐喻、传统文化符号隐喻和事件结构隐喻,构建抽象的政治概念、价值观和行为准则,其中主要涉及“国家”“文明”“民族”等宏大政治概念、“幸福”“吉祥”“和谐”等社会理想以及“勤劳”“友善”“孝敬”等道德准则。就生成机制而言,多模态隐喻主要基于多类转喻(链)创造性地构建出隐喻叙事场景,通过三大概念隐喻——[抽象概念是实体]、[抽象价值是具象符号]、[抽象道德/精神/心理是运动行为],使作为国家意识形态的社会主义核心价值观具有了可见性和展演性,不再是抽象空洞的口号。可以说,多模态隐喻是政治思维具象化、外显化的有效手段,是主流意识形态进行政治传播、政治动员的有力武器。

其次,多模态隐喻为打造社会主义核心价值观海报的政治景观特征、实现政治传播功能提供了认知资源和路径,通过激活“无意识体验”完成政治使命:培育个人价值观,推动践行道德行为准则;延续国家宏大叙事,强化家国同构记忆,厚植爱国情怀;立足传统文化,构建未来想象。

最后,政治宣传海报可以充分利用民众的个体和集体认知图式,巧妙地运用图文符号,对抽象的政治理念进行具象化表征和传播。但是,社会主义核心价值观海报在构建与传播的过程中应注意避免极度同质化和过度简单化的倾向,倡导个性化、特色化和多元化,以进一步提升传播和培育社会主义核心价值观的效果。

(感谢本文匿名审稿专家的评审意见。感谢谭海革和王海娟同学在语料搜集和多模态隐喻的识别和阐释过程中所作出的贡献。)