超文化身份的多模态建构:以李子柒短视频为例

王伊蕾 邹甜甜

引言

在全球化背景下,文化的流动正以前所未有的规模发生在世界各国的现实与虚拟空间里。面对日益普遍的文化多元共生、互相渗透的现实,“超文化性”逐渐成为表征文化构成与文化关系较为准确的概念。和传统的多元文化主义(强调少数文化不断吸收、适应主流文化,是一种静态、消极的被动共存)不同,超文化主义关注的是多种文化之间的相互关系、相互作用,强调各种文化在社会中平等交流的动态过程(任裕海,2014)。

在文化的宏观表现层面上,不同国家、民族和社会群体密切接触、相互作用,超文化现象日益明显:多种文化之间的越界、杂糅和去地域化使得以往所谓的“异域文化”逐渐成为当地文化的内在构成;任何文化都逐渐失去其独立存在的辖域,具有多重性、流动性、混合性和不稳定性等特征。

在文化的微观表现层面上,超文化传播的影响体现在个人的超文化身份建构上。在全球化的背景下,个人成为文化的杂糅者、传播者,拥有选择文化构成和文化认同的自由与权利;普通公民在日常生活中吸收不同的文化,创建自己的超文化身份。

在跨文化交际研究中,越来越多的学者认为,我们应该将研究重点放到文化的实践性、情境性和策略性上来,探索世界公民如何在存在文化差异的情况下利用不同的话语协商策略,共同建构超文化身份(Canagarajah,2013)。在提高国家文化软实力、中国文化“走出去”的大背景下,研究融会中外的超文化身份策略对构建多模态中国话语体系、扩大中华文化影响力具有积极意义(王伊蕾、冯德正,待出版)。在将我国构建成更包容、更多元社会的进程中,如何运用新的媒体技术手段与平台,推出具有中国特色且为世界人民喜爱的文化内容、建构当代中国的超文化身份成为跨文化研究领域的重中之重。

随着经济、政治、文化的日益“符号化”(Aiello & Thurlow,2006),越来越多的研究者认为,超文化身份的建构是行为主体使用多种模态资源(如语言、服装、手势和行为),不断作出选择的过程。Aiello & Thurlow(2006)指出,在社交媒体时代,世界范围内的文化传播与交流越来越多地依靠象征符号、图片、音频、视频等多媒体资源。在此背景下,多模态分析能够为深入理解当代中国的超文化身份特征提供新的视角。然而,纵观国内外关于跨文化交际的研究,绝大部分仍是基于语言语篇的分析,对多模态语篇中的超文化探讨却寥寥无几。迄今为止,学界尚未介绍具有普遍意义的理论模型以阐释超文化语篇中的多模态分析。鉴于此,本文将介绍将多模态理论运用到超文化身份建构研究的路径,以YouTube 博主李子柒的短视频为例,介绍评价性语言和视频设计两种超文化身份建构资源,并为每种资源建立详细的选择系统。我们将通过实例分析阐释该理论模型在多模态视频话语分析中的应用。

一、超文化传播与超文化身份

超文化传播与超文化身份的建构改变了传统文化概念的固定范围和相异性前提,肯定了不同文化在深层结构上交流和互动的可能性。就超文化传播而言,除了多文化的成员相互交际外,它同时还具有包容文化差异性、建立理想多元文化交际的内涵(张德禄、郝兴刚,2019:58)。例如,Bhabha(1994)为了描述文化差异的再现与协商,提出了文化杂糅(hybridity)的概念。杂糅化策略有助于疏远权威、专制的文化符号,建立文化协商的“第三空间”;文化交流双方的权力虽可能仍不平等,但不再是简单的二元对立。而超文化身份的建构是超文化传播深入发展的结果,它是指不同社会文化背景下的交际者不再拘泥于自己的文化,能够理解并融合其他文化的交际和行为模式。刘立新、游晓晔(2018)指出,超文化身份这一概念强调在具体的语境下交际者之间的互动与语言规范的可协调性。作为一个动态的、持续性的过程,超文化身份的建构着重“观察并界定在目标情境下不同文化之间的互动”(Holliday,2010:

260)。

在全球化与新媒体时代,超文化研究对促进国际理解与合作有着重要意义。在经济领域,为了扩大全球影响力,许多跨国公司、国际企业都成功地建构了超文化品牌身份。正如 Robertson(2001:464)所指出的,“在全球范围内生产和推广商品和服务需要对当地环境中的文化差异保持密切、持续的敏感性”。通过树立“全球本土化”(glocalization)的情感战略,跨国公司(如可口可乐、迪士尼、麦当劳)保持高度的当地文化差异敏感性,以创新的沟通方式来满足本地消费者的偏好(Robertson,2001:464)。除了对于跨国公司的超文化品牌战略的关注之外,另一个研究方向是探索娱乐媒体领域如何在全球化的今天建构超文化身份。例如,Campaiola-Veen(2012)在研究法文版真人秀《流行偶像》时发现该节目表现出“全球本地化”的迹象:作为美国达人秀的衍生节目,虽然其在内容和形式上遵从美国版本的节目设定,但通过6 季的不断发展,法国版本的达人秀逐渐融入了法式幽默和审美,从而创建出自己的超文化身份(融合法国民族身份和世界公民身份)。

除了这些由西方主导、自上而下的超文化身份建构以外(Delanty,2001;Kamali,2007),近年来,文化逆向流动的趋势使得越来越多的非西方边缘文化活跃在大众视野,成为超文化传播、超文化身份建构的重要组成部分(Hawkin,2014;李朝渊、吴东英,2016)。各种形式的本土文化,如中国的美食纪录片与武侠电影(Kunze,2018;Hiramoto,2012)、日本漫画(Hernández-Pérez,et al.,2017)、韩国流行音乐和真人秀(Fuhr,2015;Keblinska,2017),都在努力将当地文化价值观、伦理和美学转化为全球观众所接受和欢迎的世界流行文化。例如,Wu & Chan(2007)在对武侠电影《卧虎藏龙》风靡全球的原因进行分析时发现,这部电影巧妙地将中国传统文化内核夹裹在了美国经典好莱坞式的电影叙事里。同样,Rao(2010)在探索宝莱坞电影时,找到了一个建构超文化身份的成功公式,即将“印度风情”(如传统音乐和家庭情感)与西方流行文化元素(如国际化都市背景和西式服装造型)相结合。这些研究试图消除 Dervin & Tournebise(2013)提出的“差异化偏见”(differentialist biases)概念,避免“全球”与“地方”、“我们”与“他们”之间的二元对立,从而为超文化身份的建构提供了新的解读。

然而,需要指出的是,这些对超文化身份建构的讨论总是将注意力集中在大文化层面上,即倾向于“将民族国家等同于文化,将其公民视为民族文化的产物”(Collins,2018:168),进而忽视了对“小文化形成”(small culture formation)层面上的超文化身份的讨论。Holliday(2016:321)指出,小文化是指普通人在生活方式、生存习惯方面存在的细微差异,它是构成“文化普遍性的核心要素”。Canagarajah(2013)认为,在小文化层面,文化更具有流动性、混合性和易变性,不同文化之间的界限更容易消融。通过接触、了解、利用在日常生活场景中的不同文化资源,普通公民可以轻松便捷地将文化具体化,创建个人的超文化身份(Holliday,2010)。近些年,研究人员一般会通过研究人们在日记、博客,在不同社交媒体上上传的文字、照片、视频,以及和其他网友的互动交际行为,进一步探索超文化身份在日常生活中的建构(Holliday,2016)。例如,Bhatia(2018)深入分析了一位居住在英国的印度视频博主如何通过在YouTube 化妆教程的视频中展示其特殊的超文化身份,发现该博主的超文化身份可以细分成两个话语身份,即“专业YouTuber”和“海外印度人”。然而,这项研究主要基于语言分析,没有深入研究超文化身份建构与其他符号资源(如视频、音频等)之间的相互作用。

随着交际方式的日益多模态化,无论是探讨文化差异、跨文化沟通,还是研究超文化身份的建构,都不能只关注语言,还要对非语言符号进行系统的分析。正如 Lyons(2016:269)指出的,文化交流与传播是基于交际者进行的意义建构,而意义建构是在交际中不断“选择”和“配置”不同模态资源的结果。鉴于多模态研究在语言语篇分析中的重要地位,下面我们将讨论如何具体地将多模态理论(Feng,2016)应用于超文化身份建构的研究。

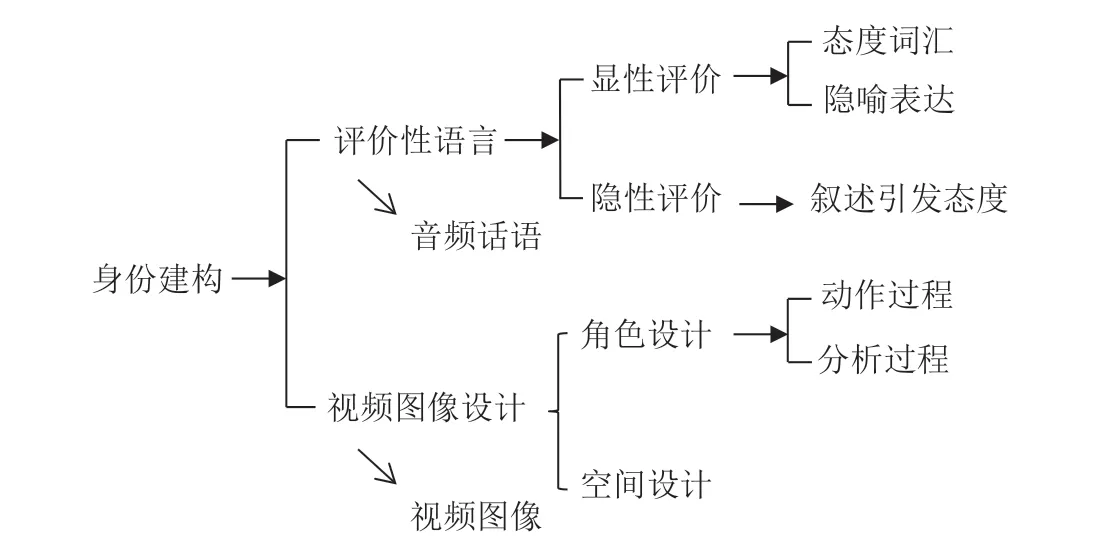

二、超文化身份的多模态建构

在社交媒体视频中,视频博主通过话语、手势、动作、服饰、场景设计等多模态资源建构复杂的身份。因此,阐释其身份建构的框架需要包括两方面内容,即“是什么身份”与“如何建构”。首先,我们基于Martin & White(2005)评价理论框架中的态度系统,提出将身份看成不同种类的态度意义(如善良、聪明等)。我们分析的第一个层面是标注视频博主的身份并将其分类。我们将在下文中分析视频博主李子柒如何在短视频平台上建构自己的超文化身份特征。其次,我们基于Feng(2016),提出用于阐释视频博主身份多模态建构的理论框架(如图1 所示),该框架最主要的特征是将身份建构分为通过评价性语言和通过视频图像设计这两种建构方式。评价性语言是指视频博主通过自己的话语建构身份,包括显性评价话语与隐性评价话语。显性评价主要通过态度词汇实现,如“善良”“可爱”“专业”“个性”“性感”“幽默”“搞笑”等;同时,显性评价也可以由隐喻实现(Feng,2016),如“像蜜蜂一样工作”表达勤劳,“像一本活字典”表示知识渊博等。这些隐喻表达通常具有约定俗成的评价意义,可以像态度词汇一样直接建构某一身份特征。显性评价是说话者明确“宣告”的身份,说话者具有最大的态度责任(attitudinal commitment)(Martin,2008)。与显性评价的主观性不同,隐性评价具有更高的客观性。隐性评价可以通过叙述引发态度这一方式实现。例如,“我设计的服装在国际设计大赛中获得了特等奖”可以显示个人的能力。在短视频中,为了表现自己的专业性,博主会有意无意插入一系列专业术语,如“植物染”“蜡染”“劈线”等,以表明自己的专业身份。需要指出的是,这些隐性评价在我们收集的数据中占很大比例,这是因为此类看似无意的表达能够使博主避免“自夸式”的身份建构。

图1 超文化身份的多模态建构

我们将视频设计资源分为角色设计与空间设计两类。角色设计包括博主在视频中的动作过程与分析过程(参见 Kress & van Leeuwen,2006)。动作过程是指博主在表演中的表情、动作、舞步等。这些动作行为是建构博主孝顺(如给老人做衣服)、传统(如在过年时贴春联、做年夜饭、糊灯笼)、专业(如制作蜀绣)等身份特征的重要资源。分析过程是指博主的外貌、发型、服饰、饰品等。这些具体的外部特征可以建构博主抽象的女性身份特征(如美丽、时尚、传统、高雅等)。视频设计的另一重要身份资源是空间设计,具体指视频拍摄的背景。Ledin & Machin(2017:325)指出,由于空间塑造了人们的“定位和互动方式”,空间设计除了满足人们的“功能性”(functionality)需求外,现在越来越充满了“情感色彩”(affect),具有“各种各样的象征意义”。例如,在视频背景的拍摄中博主对于绿色山水的强调可以看作是一种对“人与自然和谐共处”象征意义的追求。对于空间的设计,本文会特别关注博主在建构的空间中对于纹理和色彩符号资源的运用。Ledin & Machin(2017:327)认为,纹理和色彩的运用与“materiality”(物质性)这一概念息息相关,其具体特征可以使我们将“视觉与触觉相结合”。例如,Aiello & Dickinson(2014)在研究星巴克咖啡店空间设计时指出,其家具的风化饰面以及对大量棕木色的色彩运用隐含着对“originality”(原始性)、“authenticity”(真实性)等后现代象征意义的追求。

三、实例分析——李子柒视频分析

在上一节中,我们将音频话语和视频图像资源纳入统一的框架内,为分析多模态语篇中的身份建构提供了理论工具。本节将通过一个具有代表性的实例来证明该框架在分析多模态视频语篇中的可操作性,同时阐释视频博主复杂的超文化身份特征。我们选取的研究对象是李子柒,2019 年,她成为YouTube 平台上第一个粉丝破千万的中国博主(她在该平台上的“粉丝”数突破了1 000万,视频播放总量达到了13 亿)。在其上传的视频中,李子柒构建的中国田园牧歌式的生活方式圈粉无数,激发了不同国家的人们对中国文化的兴趣和热爱,甚至还引发了各国网友对文化输出的讨论(扶青,2019)。因此,本文将以2018 年以来李子柒在YouTube 平台上传的全部视频(共108 个)为例,分析其超文化身份的建构。

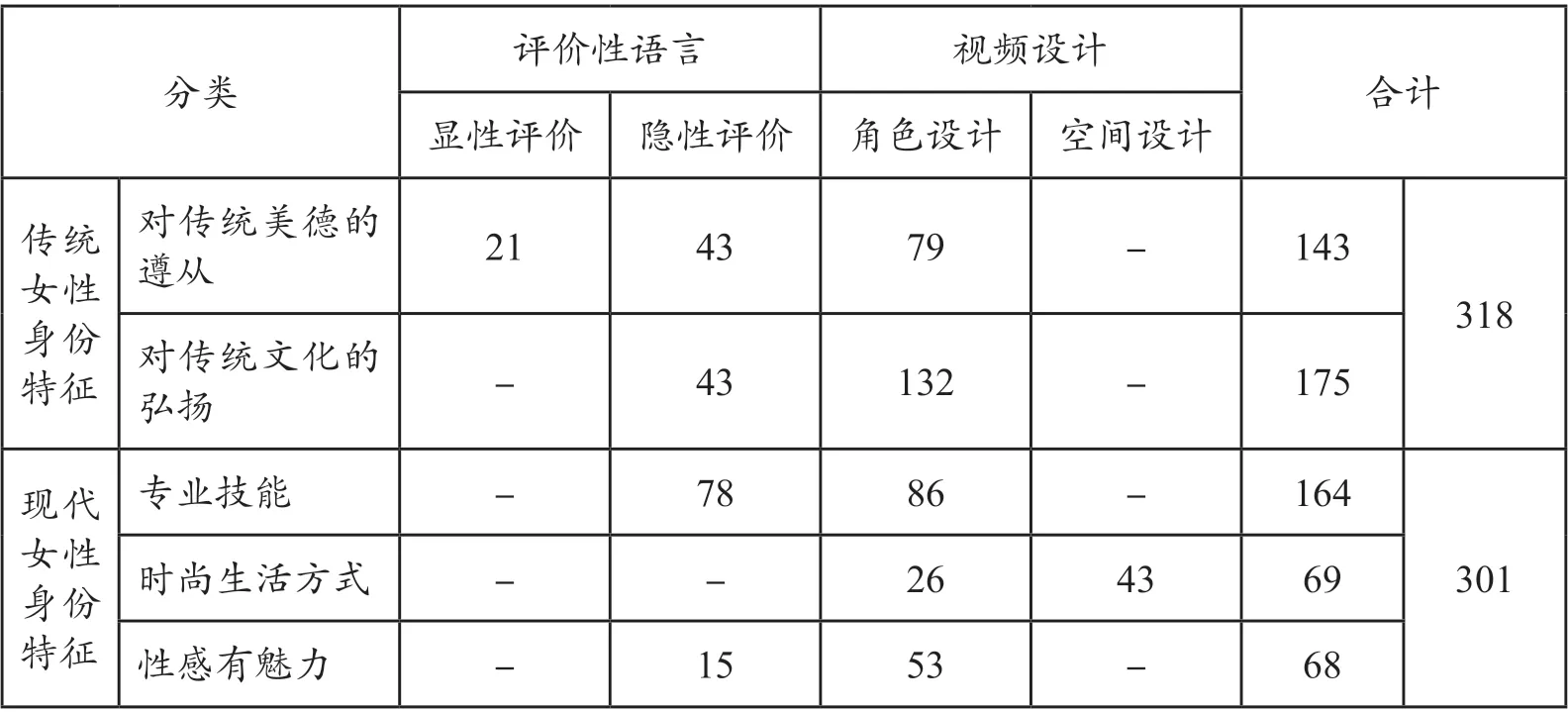

通过对视频进行语义标注,我们发现李子柒的身份特征可以分为两类:①传统女性身份特征,具体表现在女性对于传统美德的遵从、对传统文化的弘扬;②现代女性身份特征,具体表现在女性的专业技能、时尚生活方式、性感有魅力等方面。具体身份特征的分布与建构方式如表1 所示。从表1 中我们可以看出,一方面,李子柒在视频中建构出“传统中国女性”的身份特征:对长辈的“孝敬”和在农耕时展现出的“勤劳肯干”体现了对中国传统美德的遵从;对中国各地民俗的展示和还原是对中国传统文化的宣传和弘扬。另一方面,李子柒在视频中建构出的“现代女性”身份特征同样显而易见:作为一名专业的中国文化博主,她展示了在制作传统民俗工艺品和美食方面的专业知识,展示了如何利用中国传统文化和自然田野空间构建出一种现代化的时尚生活方式;她一直维系的古风“女神”形象也是构成“现代女性”身份特征的一个重要因素。总体而言,正是这种对“传统女性”和“现代女性”的混合话语建构出了李子柒的超文化身份,从而使得理想的中国式的“田园生活方式”在世界舞台上得以流行。

表1 两种身份特征的分布与建构方式

1.传统女性身份特征

传统女性身份特征具体表现在李子柒在一定程度上对中国传统美德的遵从和传统文化的弘扬。李子柒在视频中表现出的一个突出身份特点是对长辈的孝顺,这一传统美德是由隐性评价资源与视频设计资源共同建构的。其中,就隐性评价资源而言,对家庭思念主要是通过态度驱动的行为建构的。例如,李子柒有时会在视频中表达因为自己曾经身在异乡而不能孝敬长辈的愧疚之情(“我之前在外打工,离家很远,一年回家一次,还是短短几天,直到外婆重病,才决定回来好好照顾她!”)。除此之外,李子柒偶尔也会通过动作过程建构表达对长辈的尊敬和孝顺。例如,李子柒会通过给外婆做衣裳、洗脚、夹菜来表达对长辈的关爱和孝敬。

另一方面,勤劳勇敢、吃苦耐劳通常被视为中国传统女性的关键属性。与西方宣扬的享乐主义、物质主义不同,吃苦耐劳是中华民族弘扬的传统美德(Feng,2019)。李欣蔚(2017:156)指出,“中国传统女性具有温柔贤惠、吃苦耐劳、随顺丈夫、孝顺公婆的优良品质”。在YouTube 视频中,李子柒会通过角色设计与空间设计资源凸显自己吃苦耐劳的属性。例如,她会直接通过显性评价中的态度词汇来强调自己对于劳作的喜爱(如“农耕之乐,劳作之美,饮食之道”)。在角色设计资源方面,李子柒会通过动作过程建构出一个勤勤恳恳、吃苦耐劳的形象,向观众展示农耕文明里艰苦奋斗、勤俭节约的精神文化面貌,从而引发观众对这种淳朴乡土生活方式的欣赏。例如,李子柒会在视频中和当地的农民一起劳作,通过对她播种、耕地、收割等这些农耕动作的拍摄建构出其勤劳的身份特征。

李子柒建构的另一重要身份特征是对传统文化的弘扬。自从担任中国农民丰收节推广大使、全国青联委员以来,传播中国饮食文化、民俗文化逐渐成为李子柒在YouTube 视频中必不可少的元素。这种身份特征主要是通过隐性评价中由态度驱动的言语行为、角色设计中的动作过程来建构的。除了表达自己的态度与情感之外,李子柒通过隐性评价进一步表达了自己对传统文化的喜爱(“蓝底白花,一株蓝草染出传统中国色彩”“印染在画布上的靛蓝,铭刻在骨子里的传承”“秋梨枇杷膏,润养四季的中式甜点”“我们中国人的开门七件事,柴米油盐酱醋茶”)。除此之外,在角色设计资源方面,李子柒会在视频中表现自己积极参与各种各样的民俗活动(如通过具体的动作过程向观众展示如何制作中国传统的文房四宝——笔墨纸砚和如何制作柴米油盐酱醋茶等等)。

2.现代女性身份特征

我们将现代女性身份特征具体分为专业技能、时尚生活方式、性感有魅力这3 类。其中,专业技能是指李子柒对于自己“专业美食博主”身份的建构,主要是由隐性评价资源与视频角色设计共同建构的。在她的话语中,李子柒经常会穿插一些专业术语的表达来建构“专业博主”这一身份特征。而在视频图像资源中,李子柒经常通过动作过程来证明自己的“专业”水平。例如,李子柒会在视频中演示养蚕、缫丝、刺绣、竹艺、木工、造纸等各项传统工艺的制作步骤,从而展现出自己的专业技能。

时尚生活方式是指李子柒对于后现代化生活方式身份(lifestyle identity)的建构。这一身份特征主要是由空间设计资源建构的。为了建构一个理想的“田园生活”,李子柒设计自己的卧室、庭院、花园, 并为自己的“田园”打造了独一无二的古风家具、装饰。整体而言,视频中的空间设计风格简约且独特,体现出李子柒对“locality”(当地性)、“naturalism”(自然性)、“creativity”(创造性)等后现代象征意义的追求。很多家具的制作都是就地取材,其风化饰面脱离了工业化加工“标准”“刻板”的痕迹;家具的颜色以棕木色和竹青色为主,这样的色调搭配和庭院内外的景致遥相呼应,体现出对于“原始性”象征意义的追求。

性感有魅力是指李子柒对于自己外表容貌的高度关注及维护,这主要是由显性评价与视频角色设计资源中的动作过程共同建构的。在语言资源方面,李子柒会在意其苗条的身材(“最近农活比较多,婆婆,我又瘦了一些,不用刻意减肥了!”)和白皙的皮肤(“最近一直在田里,晒黑了许多, 得要快点白回来”)。并且,她非常喜欢主动询问周围人自己设计的衣服是否合身、好看(“这是用蚕丝纺做的花裙,婆婆,你看好看不?”)。而在视频的分析过程和动作过程中,李子柒设计的汉服,以及她的表情、眼神、动作(如拨弄头发、对着镜头化妆、穿上长裙转圈)都是为了维系她的荧幕“女神”形象。

从表1 的数据可以看出,在李子柒的超文化身份中很重要的一部分是对于现代女性身份特征的建构(体现现代女性特征的标注有301 处),这表明在后现代主义的影响下,中国当代年轻女博主对于专业能力、生活品质、高颜值的追求。而其余的318 处体现传统女性身份特征的标注在一定程度上既反映出传统思想在中国女性身份建构中的深远影响,同时又反映了中国传统文化在短视频平台传播的一种创新型尝试。年轻女博主勤劳勇敢、吃苦耐劳的身份形象契合了“中国梦”的时代精神,而这种对于博主守法重德的高标准要求反映出国家对中国传统美德、文化规范在网络媒体传播中的高度重视。

结语

本研究为分析网络媒体中超文化身份的多模态建构提供了系统的理论框架。以女博主的短视频为例,我们提出评价性语言和视频设计两种身份建构资源,并为每种资源建立了详细的选择系统。我们通过实例分析阐释该理论模型在YouTube 视频话语分析中的应用。根据对李子柒视频的分析,我们归纳出两种典型的中国女性身份特征:一方面,年轻女性以博主的身份,通过描述自己的生活经历,塑造出具有专业技能、现代时尚、性感有魅力的女性形象;另一方面,在国家重视传播社会主义核心价值观的背景下,中国传统美德的弘扬以及传统文化的发展成为年轻视频博主的重要身份特征,李子柒呈现出来的身份仍具有很多传统特征,如孝顺老人、吃苦耐劳、艰苦奋斗等。我们认为,在网络媒体时代考察身份建构不能只关注语言文本,而应该综合考虑包括文字、声音、视频图像在内的多模态资源。本文提出的框架将身份建构的资源扩展到了多模态语篇,可用于考察其他复杂语篇形式,尤其是新媒体语篇中的超文化身份建构。

除此之外,李子柒超文化身份的建构对于如何在当今社会向世界更好地展现中国文化、贡献中国智慧,具有重要的启示作用。在媒体传播环境巨变的背景下,短视频以前所未有的跨文化融合优势,大大降低了人们的理解门槛,让以李子柒为代表的草根博主收获不同文化背景的海外粉丝成为可能(扶青,2019)。相比传统的文化宣传视频、纪录片,草根博主的短视频更具有生动性和亲和力,因而更具有传播力。作为大众文化传播的一部分,年轻博主视频中展现的内容更能让外界产生兴趣,有利于破除外界对中国文化的刻板印象,成功地把具象文化向外传播。这种通过新的媒体技术手段与平台,推出具有中国特色且为世界人民喜爱的文化内容的方式,对建构当代中国的超文化身份、扩大中华文化影响力具有积极意义。