“抗疫精神”的多模态话语建构:以纪录片《中国战疫纪》为例

李 欣 邢靖坤

引言

2020 年年初,新冠肺炎疫情突如其来,并在全球肆虐。在两年多的时间里,全国人民响应党中央的统一部署,以各种不同的形式,不惜一切代价,团结一致抗疫,在全球范围内率先控制住疫情。2020 年,中国GDP 突破100 万亿元大关,稳居世界第二,是全球唯一实现经济正增长的主要经济体,我们在世界人口最多且稠密的国家里创造了几乎不可能的奇迹。然而,西方一部分势力别有用心,对我国诋毁、“污名化”的声音不绝于耳,妄图扭曲中国抗疫真相的言论甚嚣尘上(王擎、揭其涛,2021)。美国《华尔街日报》刊发《中国是真正的“亚洲病夫”》,便是借疫情来唱衰中国经济和社会发展前景的典型代表。事实证明我国的隔离措施非常有效,而美国《纽约时报》刊登的《史上最大规模隔离只会将事情变得更糟?——讲述隔离病患措施背后不为人知的黑历史》,却公然对其进行恶意黑化。德国《明镜》周刊2020 年第6 期封面报道的标题竟然是《新型冠状病毒——“中国制造”》。面对西方媒体的质疑、造谣和污蔑,我们亟需一个全面、真实的媒介形式,以完整呈现中国对抗疫作出的全部努力以及中国人民在此过程中展示的抗疫精神,因此,写实类纪录片的重要作用日益凸显。本文将重点研究如何发挥纪录片在叙事和传播方式方面的优势,构建对内、对外的话语治理体系,对内强化“戮力同心、众志成城”的家国统一体的认同感,对外以“抗疫”为契机,构建人类卫生健康命运共同体的话语体系,塑造“多维立体”的国家形象(王擎、揭其涛,2021:53)。

纪录片是描摹现实、反映自然、传播文化的独特媒介形式,是对外讲好中国故事、澄清事实真相、塑造中国形象的重要渠道、载体与符号(李忠,2021:111)。抗疫纪录片在构建国家形象和传播抗疫精神方面的独特优势和重要作用也备受学界关注。然而,目前该领域的研究还处于起步阶段,整体规模较小。以“抗疫纪录片”为关键词搜索中国知网(https://cnki.net/),截至2021 年8 月11 日,只有39 篇相关研究文献。这些研究主要从抗疫纪录片的叙事策略(如张瑞希、江作苏,2021)、国家话语建构(如唐伟哲、刘永宁,2021)、国家形象建构与(跨文化)传播(如许建华,2021;王擎、揭其涛,2021)等角度展开,整体上偏宏观概述,研究方法比较单一,大多属于传播学领域,而从话语分析视角进行的多模态语料的实证研究和跨学科研究几乎还是空白。

本研究以Martin & White(2005)提出的评价理论的态度子系统为理论基础,采用Feng(2016)提出的态度意义多模态实现框架,以中国环球电视网(China Global Television Network,CGTN)推出的英文纪录片《中国战疫纪》(China’s Fight against COVID-19)为语料,系统分析其态度意义的多模态建构和传播特点,旨在回答以下3 个主要问题,即纪录片表征了怎样的“抗疫精神”,“抗疫精神”是如何通过话语和多模态视频资源共同构建的,以及纪录片“抗疫精神”传播策略有哪些新的变化,以期能为我国未来构建有效的话语治理体系和传播良好的国家形象提供参考。

一、《中国战疫纪》整体叙事风格和表现形式

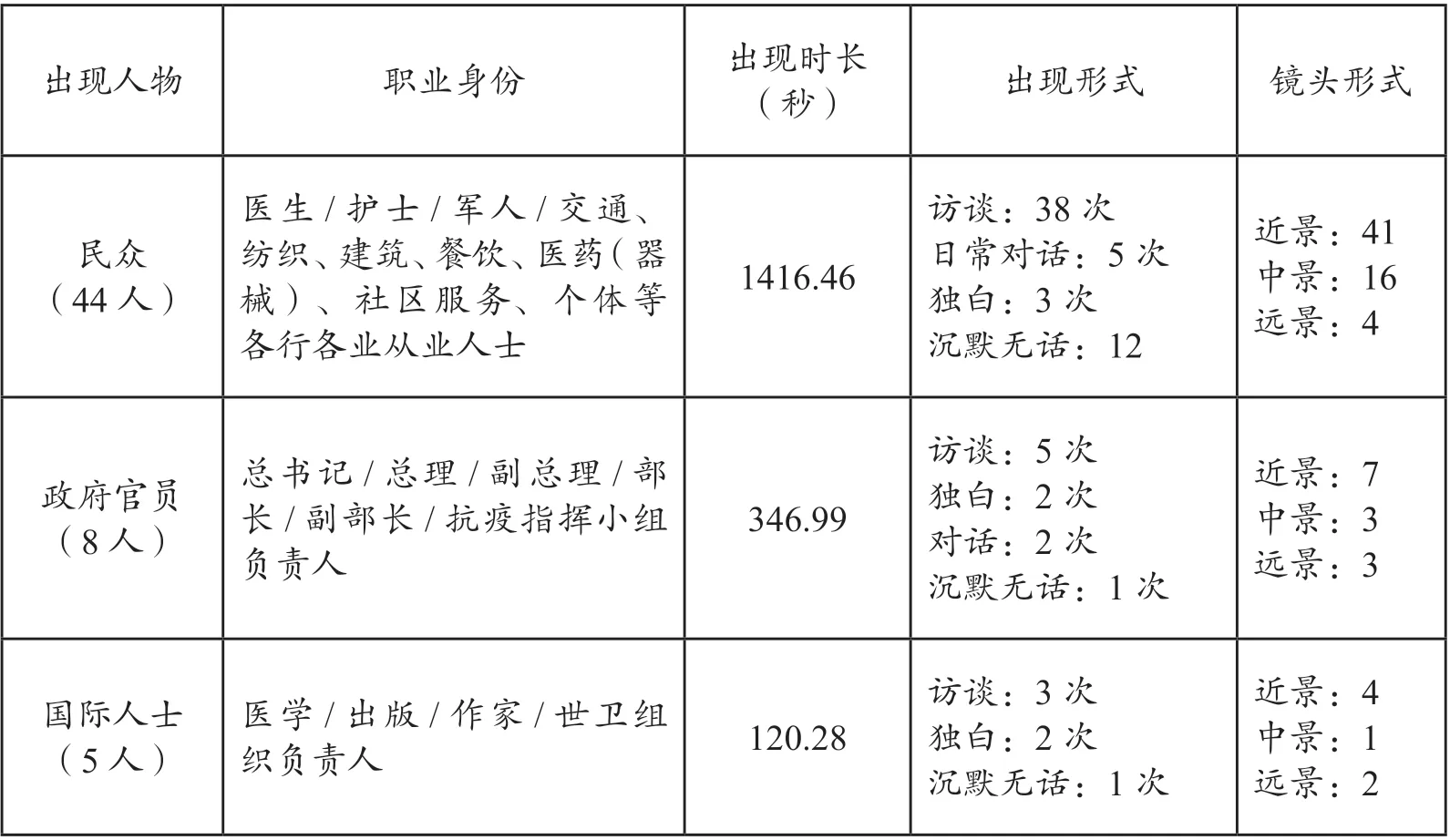

《中国战疫纪》由CGTN 于2020 年9 月12 日推出,分为上下两集,每集时长均为45 分钟左右,是CGTN 继英文纪录片《武汉战疫纪》(The Lockdown:One Month in Wuhan)后推出的第二部英文纪录片。截至2021 年8 月13 日,该片在视频网站YouTube 上的观看量已经超过83 万,中英文评论数已达3 000 余条。该片采取了“整体回顾式的倒叙嵌套抗疫过程的顺序”和“首尾呼应”的叙事结构,由采访留守办公室69 天的武汉市汉口医院吕清泉医生开始,以吕医生终于可以回家给妻儿做饭的温馨画面作结,中间部分按时间顺序完整呈现从武汉封城第1 天到第76 天的抗疫百态。该片主要有3 类出场人物:44 位普通民众、8 位国家领导人和政府官员以及5 位国际人士(见表1)。该片将大部分镜头留给了各行各业的普通民众,总时长达1 416.46 秒,出场人物都配有姓名及其职业或身份,这完全符合西方观众关注个体的受众需求和习惯。各级政府官员出现时长为346.99 秒,党和国家领导人习近平总书记、李克强总理和孙春兰副总理也亲历疫情最严重的武汉,代表中央政府掷地有声地鼓舞民心,表达了“人民至上,生命之上”的国家情怀。国际人士包括2 位世界卫生组织负责人和3 位长期旅居中国的外国友人,出现时长为120.28 秒,他们亲自讲述了中国抗疫的全过程,表达了对中国政府和人民抗疫精神的钦佩以及对构筑人类命运共同体的认同。

该片采用了英文旁白和字幕、中国民众中文讲述和国际友人英文发声的超语和超文化的创新手法,57 位出镜人物构成了抗疫的个体和群像勾画。如表1所示,从出现形式来看,3 类人物都以访谈形式为主,访谈共46 次,对话或独白14 次,沉默无话14 次。首先,人物的话语是构建和传达态度最直接的形式;其次,访谈是国际上纪录片的通用形式,可以增强画面的真实感,而对话或独白也可以通过语言的桥梁增强与观众的信息传递和互动;再次,在3 类人物的镜头形式中近景和中景都占了绝对优势,进一步凸显了该片与国内外受众充分互动、强化抗疫话语的亲和力和感染力的意旨。我们将在本文第三部分依托评价理论的态度意义多模态分析框架,对语料进行更小“颗粒”的系统分析,包括文字资源和多模态符号资源态度意义的建构。

表1 《中国战疫纪》出场人物和整体叙事形式

二、态度意义的多模态建构理论基础、分析框架与研究方法

1.理论基础和分析框架

Halliday(2014)提出了系统功能语法的3 种元语言功能,即概念功能、人际功能和语篇功能。其中,人际功能与说话者的态度有关,指讲话者可以在特定的语境中表达自己的态度和判断,并试图影响其他“话语事件”参与者的态度和行为(胡壮麟等,2017:110)。在此基础上,Martin 等人创立了评价理论(Martin & White,2005),推动并发展了系统功能语法。

本研究拟构建的分析框架首先依托于Martin & White(2005)提出的评价系统中的态度子系统。评价理论为话语语义的分析提供了词汇语法框架,评价系统包含态度(attitude)、介入(engagement)和级差(gradation)3 个子系统。态度一般指积极或消极的个人感受;介入指说话人在其言语中承认或挑战不同的观点,并试图影响会话的其他参与者;级差则是“一种分级现象,通过这种现象,人的感受会被放大,而感受的类别会变得模糊”(Martin & White,2005:35)。本研究主要关注评价体系下的态度意义。

态度系统又包括3 个子系统:情感(affect)、判断(judgment)及鉴赏(appreciation),分别对应情感、伦理和美学3 个语义区。情感资源大致可分为快乐或不快乐(±happiness)、安全或非安全(±security)、满意或不满意(±satisfaction)以及愿意或不愿意(±inclination)。判断可以分为社会认可(social sanction)和社会尊严(social esteem)两类,社会尊严又分为行为规范、做事才干和坚韧不拔,社会认可则更关注是否真实可靠、是否正当。鉴赏可以分为反应(reaction)、构成(composition)和价值(valuation)3 类,具体而言,反应关注“是否引起我们的关注;是否让我们感到愉快”;构成关注的是“平衡与复杂性”,而评估则关注“创新、真实、及时等方面”(Martin & White,2005)。

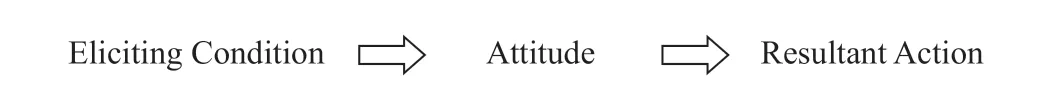

此后,Feng(2016)构建了态度意义多模态实现框架,用来分析中央电视台春节联欢晚会中社会主义核心价值观的多模态建构。Yu et al.(2020)又进一步将该框架应用于分析儿童生态动画片中环保价值观的建构。该框架首先将态度分为明确表达的态度和嵌入的态度,分别通过口头或书面语言以及多模态符号来实现,并指出“态度词汇是最直接的态度实现方式”,也可以通过隐喻来表达。在明确表达的态度中也存在不直接的态度资源,是通过诱发条件(Eliciting Condition)和态度表达来实现的。诱发条件是指“通过描绘具体事件引发态度”(Yu et al.,2020),而由态度又引起事件或所采取的行动(Resultant Action)(Feng,2016)(见图1)。

图1 态度图式(Feng,2016:92)

我们的分析框架同样也借鉴了Feng(2016)的态度意义多模态分析框架,并着眼于本研究拟分析的语料特征,将纪录片中的多模态资源分为文字资源和多模态资源两大类。文字明确表达的态度分为直接表达或者间接表达的态度,直接表达的态度是由字面含义或隐喻实现的,而间接表达的态度是通过陈述事实以及言语行为来实现的。多模态资源表达的态度可以通过人物设计和场景设计实现,其中,场景设计是根据本研究的语料特点增加的,纪录片中镜头变化、色调变化和背景音乐等都可以建构态度意义并实现态度表达(见图2)。

图2 抗疫纪录片中态度意义的多模态分析框架

2.研究方法

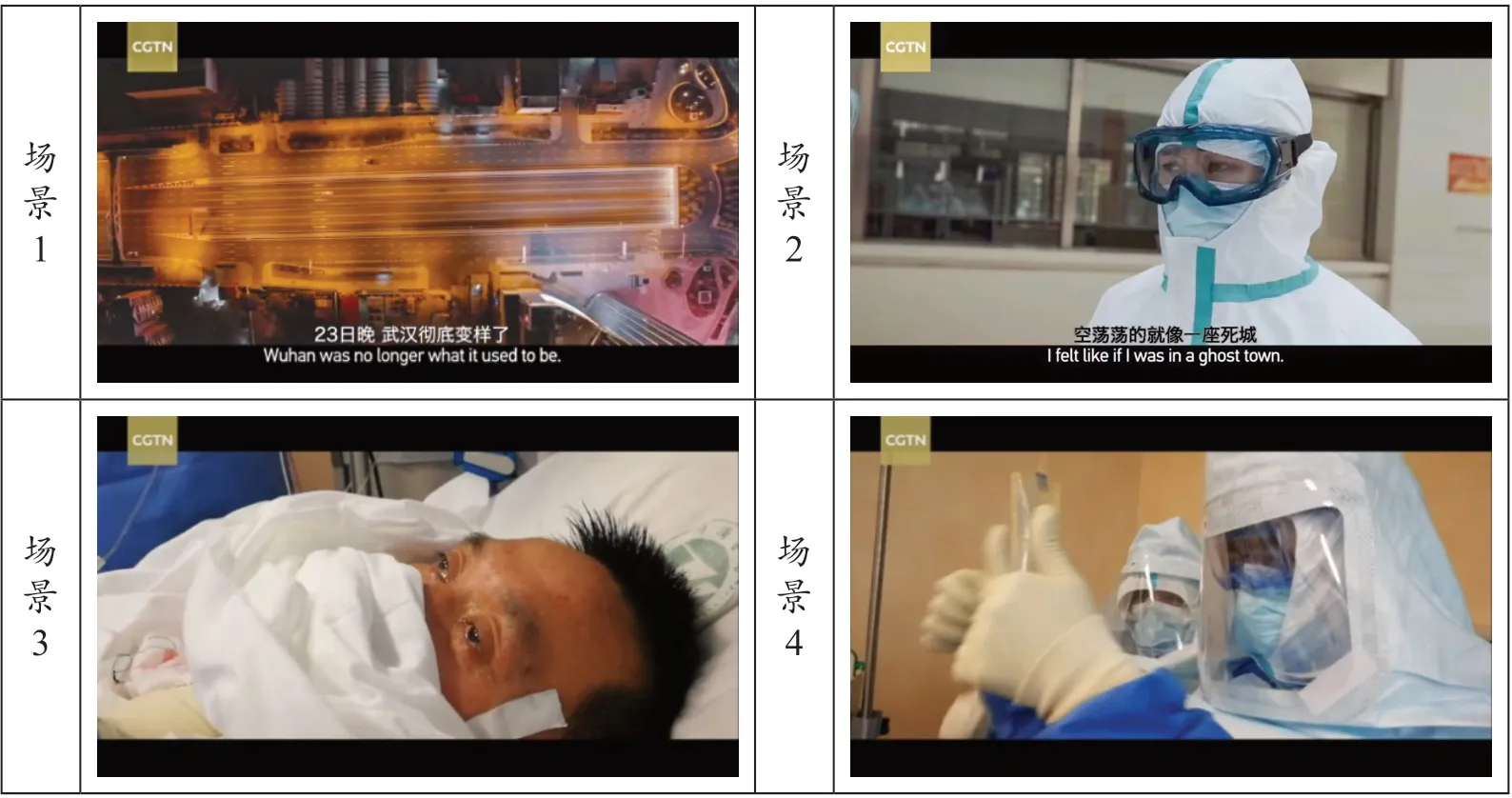

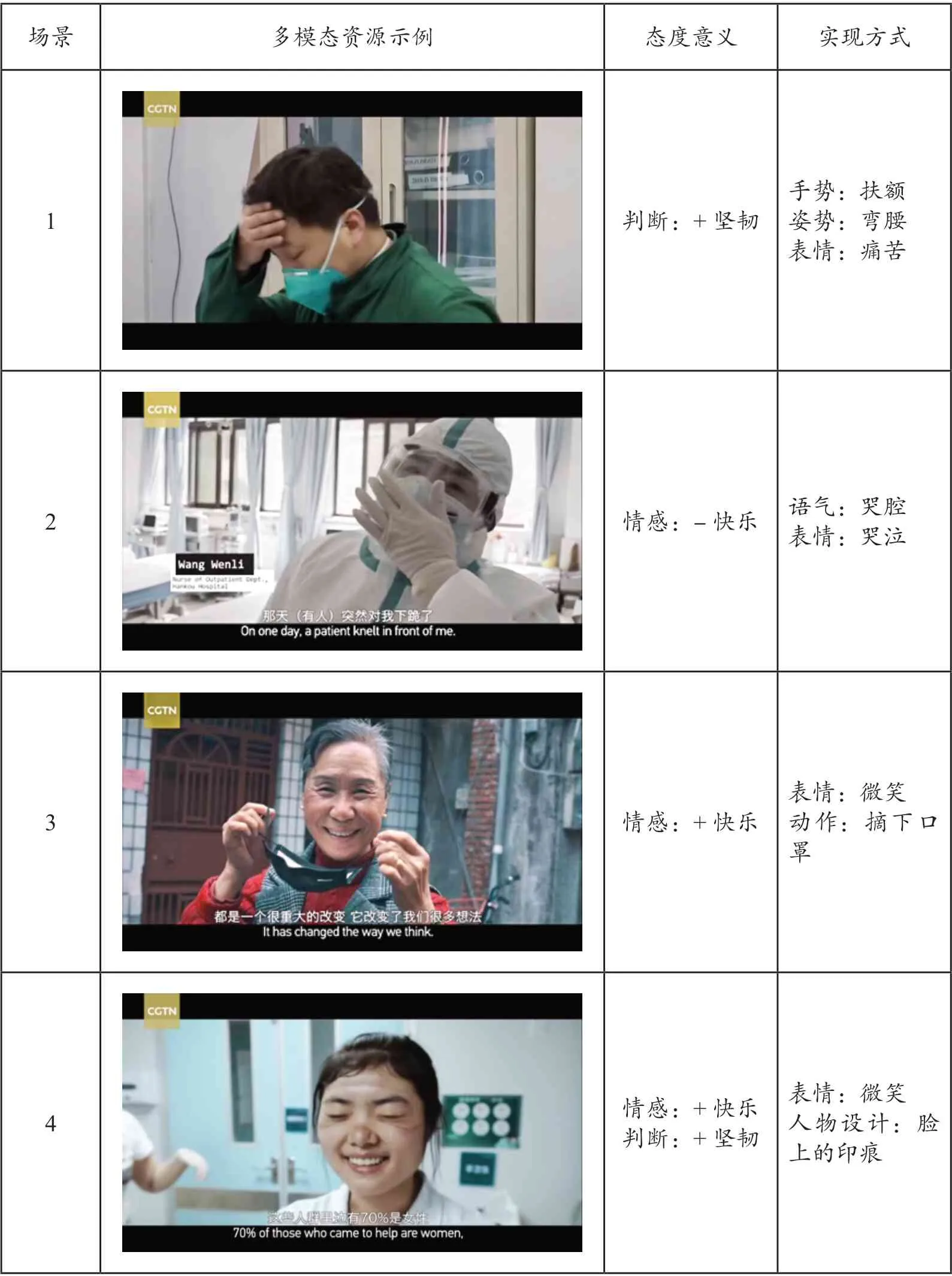

本研究首先将《中国战疫纪》中的文字资源进行手工转写,并且由本文的两位作者分别对其中的态度资源(情感、判断或鉴赏)进行识别、分类与标记,再将所标记的态度资源的分布频次进行统计。其次,对于纪录片中表示态度意义的多模态资源,如图像、声音等,通过多模态分析软件ELAN 6.1 进行标注,再对所标注的多模态态度资源进行手动复核。在对语料进行标注、识别文字资源中的态度意义类型时,采用的判别标准是Martin & White(2005)提出的评价理论态度子系统;识别多模态资源中的态度意义类型时,依据为Feng(2016)提出的基于诱发条件的态度意义系统(见表2)。

表2 《中国战疫纪》多模态资源的态度类型识别示例

在表2 中,场景1 和场景2 共同表征了场景中人物不快乐的情感:场景1为态度的诱发条件阶段,展现了武汉封城后街道上空无一人的景象;场景2 为态度表达阶段,通过人物的面部表情、语气等方式展现出人物的情感。场景3和场景4 共同表征了人物快乐的情感态度:场景3 中患者被救活这一事件为态度意义的诱发条件,场景4 中医护人员的手势和语气等是情感的态度表达。这4 个场景计数为4 个态度意义。本研究通过表2 所示的方法对纪录片《中国战疫纪》中多模态资源表征的态度进行识别、分类与统计。本文两位作者分别对文字部分和图像部分进行背对背标注,对于存在分歧的内容进行复核、协商,最终消除分歧,确保了语料分析的一致性和可靠性。

三、抗疫纪录片中态度意义的多模态建构分析

1. 文字资源的态度意义建构分析

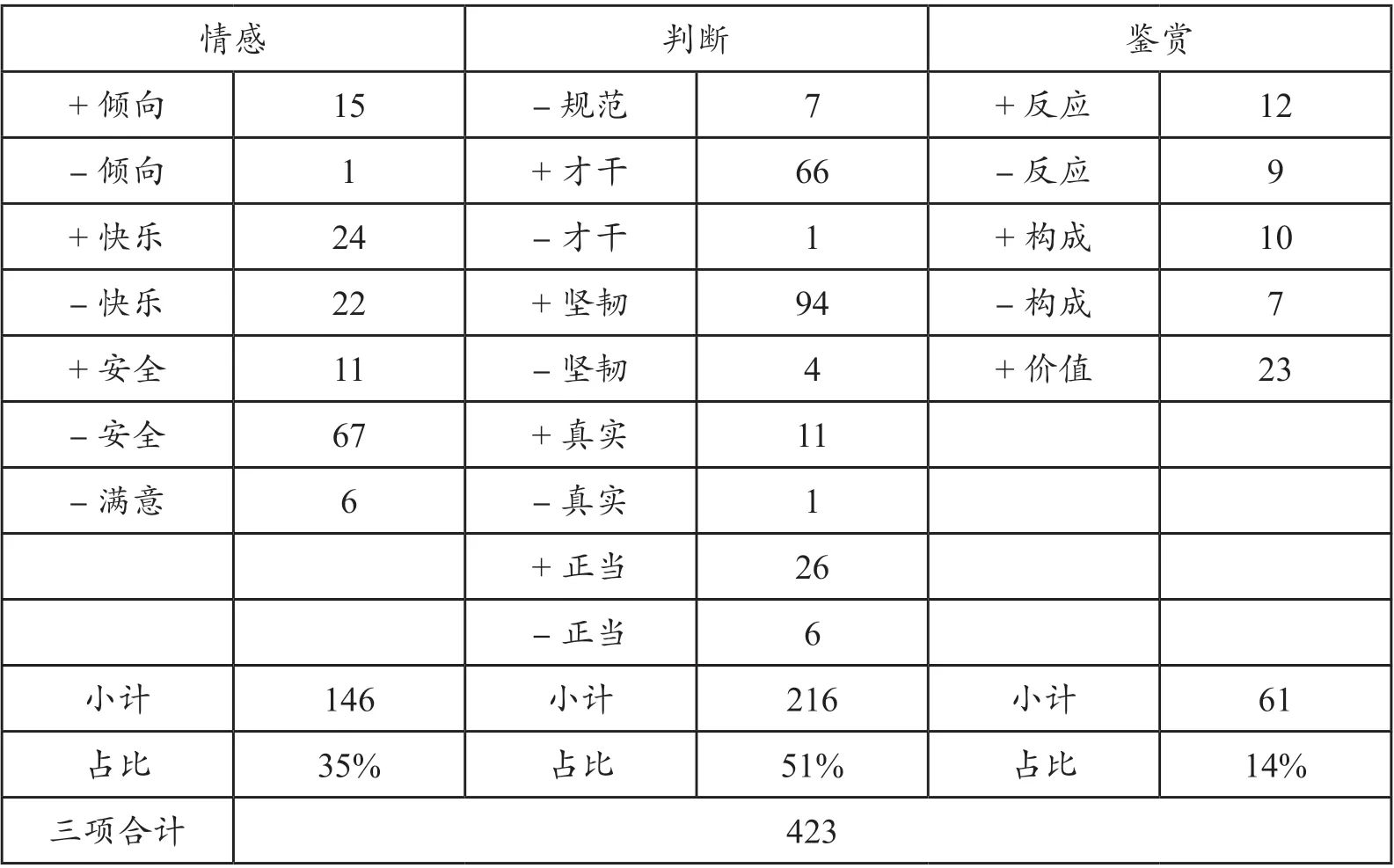

首先,我们对纪录片中文字资源的态度意义分布频次进行统计(结果见表3)。从中可以发现,情感、判断、鉴赏3 种态度在纪录片中的分布频次存在很大差异,其中判断的分布频次最高,共出现216 次,占比51%;情感次之,频次为146 次,占比35%;鉴赏出现61 次,占比为14%。

表3 文字资源中的态度意义分布频次

在情感子系统下,非安全(insecurity)出现的频次最高,共67 次,远高于其他情感。这一情感主要出现在疫情发生初期的叙事中,一般为人们对此次疫情传播速度之快、感染人数之多、情况之危急所表现出的不安和恐慌,例(1—2)便体现了这种非安全的情感。快乐(happy)/不快乐(unhappy)出现的频次也相对较高:快乐共出现24 次,一般为疫情期间武汉人民表现出的积极乐观的态度,以及战胜疫情后的开心喜悦,如例(3—4);不快乐共出现22次,主要是疫情期间医护人员以及普通市民们悲伤的情绪,如例(5—6)。倾向(inclination)也是较常出现的情感,通常为纪录片中的人物对战胜疫情的渴望,如例(7)。在纪录片的后部,武汉人民在战胜疫情后生活又恢复了常态,此时安全(security)这类情感出现的频次明显增多,如例(8)。此外,非满意(dissatisfaction)、非倾向(disinclination)两种情感也出现在该纪录片中。

例(1)I remember that at its peak, there were more than 3000 newly confirmed and suspected cases per day.(情感:-安全)

例(2)When I slept, my dreams were filled with the images of patients.(情感:-安全)

例(3)Can you see? You’re alive! You’re back!(情感:+快乐)

例(4)Your father is about to be discharged. I’m going to live stream it! Take a look. Check this out. Who’s this?(情感:+快乐)

例(5)She never woke up again after passing out.(情感:-快乐)

例(6)People in the city are stuck. People outside can’t enter. It annoys me quite a lot.(情感:-快乐)

例(7)I’ve been counting down every day, waiting for this day.(情感:+倾向)

例(8)On April 8th, after 76 days the lockdown on Wuhan was lifted.(情感:+安全)Streets are gradually returning to their normal scenes.(情感:+安全)Businesses started re-opening.(情感:+安全)

在判断子系统下,关于是否坚韧(tenacity)的正面判断出现的频次远超其他判断,共出现94 次,主要是为了赞扬医护人员的敬业、勇敢和坚韧不拔的牺牲精神,如例(9)。是否有才干(capacity)的正面判断出现的频次也非常高,仅次于坚韧的正面判断,共出现66 次,主要是对医护人员能力的肯定以及对国家在此次抗疫中总揽全局的重要作用的颂扬,如例(10)。关于社会约束的正面判断出现的频次也相对较高,其中正当(propriety)的判断共出现26 次,主要体现为国家对抗疫的态度和决策是符合道德准则以及人道主义精神的,如例(11);而真实可靠(veracity)的正面判断共出现11 次,我国政府的相关举措不论在国内还是在国际上都是符合诚信和道义原则的,是负责任、有担当的,如例(12)。在鉴赏子系统下,正面的价值(valuation)鉴赏出现频次最高,共出现23 次,体现了国家以及社会各界对此次疫情的高度重视、迅速反应和精准施策以及中国抗疫行动的重大国际意义,如例(13)。

例(9)But I personally felt it was our responsibility to keep working.(判断:+坚韧)It was our job to treat the ill, especially those in critical condition.(判断:+坚韧)

例(10)We quickly transformed the ward into an infectious disease ward.(判断:+才干)

例(11)President Xi Jinping: People first. Life first.(判断:+ 正当)We must protect the safety and health of the people at all costs.(判断:+正当)

例(12)We also require the Wuhan government to be open and transparent about the numbers.(判断:+真实)

例(13)This outbreak is about the fate of the entire country.(鉴赏:+价值)

总体来说,3 种态度意义中判断及情感占比较大,尤其以判断态度出现的频次最高。此外,如表3 所示,正面态度出现的频次要高于负面态度。

2. 多模态资源的态度意义建构分析

在纪录片《中国战疫纪》中,除文字资源之外,非文字的多模态符号资源,如图像、画面、声音、音乐、色彩等,同样能表达出各种态度意义。多模态资源所表达的态度意义一般是嵌入式的,制作者更倾向于通过人物设计,包括人物的声音以及肢体语言等来表达情感或者判断等态度意义。同时,制作者还注重通过场景设计,包括镜头、色调、背景音乐等来表达不同的情感意义。

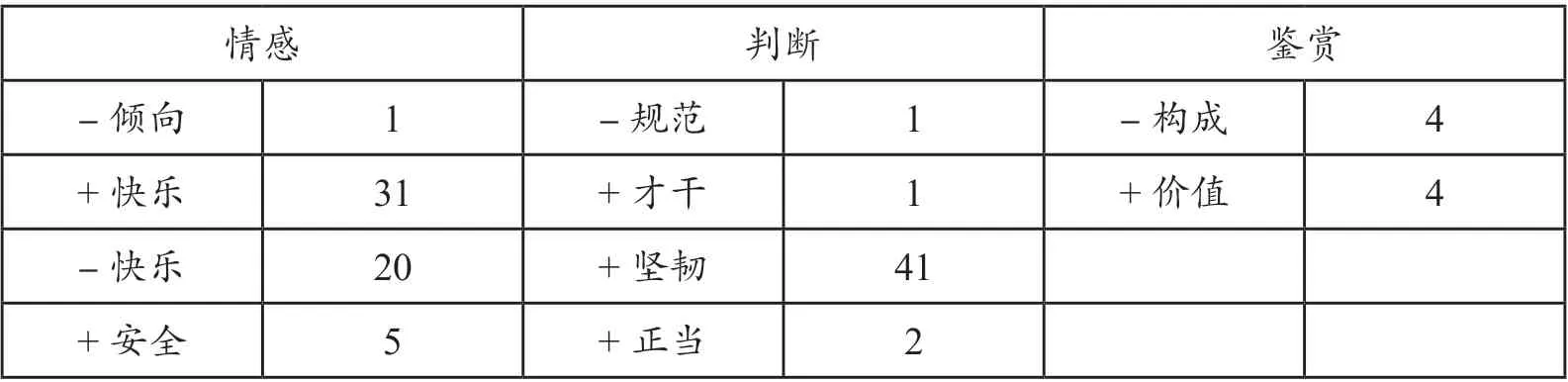

本研究通过ELAN 6.1 软件对多模态资源的态度意义的分布频次进行了统计。如表4 所示,在多模态资源所表征的态度中,情感态度分布的频次最高,共出现80 次,占比60%;判断态度占比次之,共出现45 次,占比34%;鉴赏态度占比最小,共出现8 次,占比6%。在情感子系统下,快乐、不快乐及非安全3 类情感分布频次最高;在判断子系统下,坚韧出现频次最高且远超其他类型的出现频次。在鉴赏子系统下,非构成以及价值两项均在纪录片中出现,且占比相同。

表4 多模态资源中的态度意义分布频次

续表

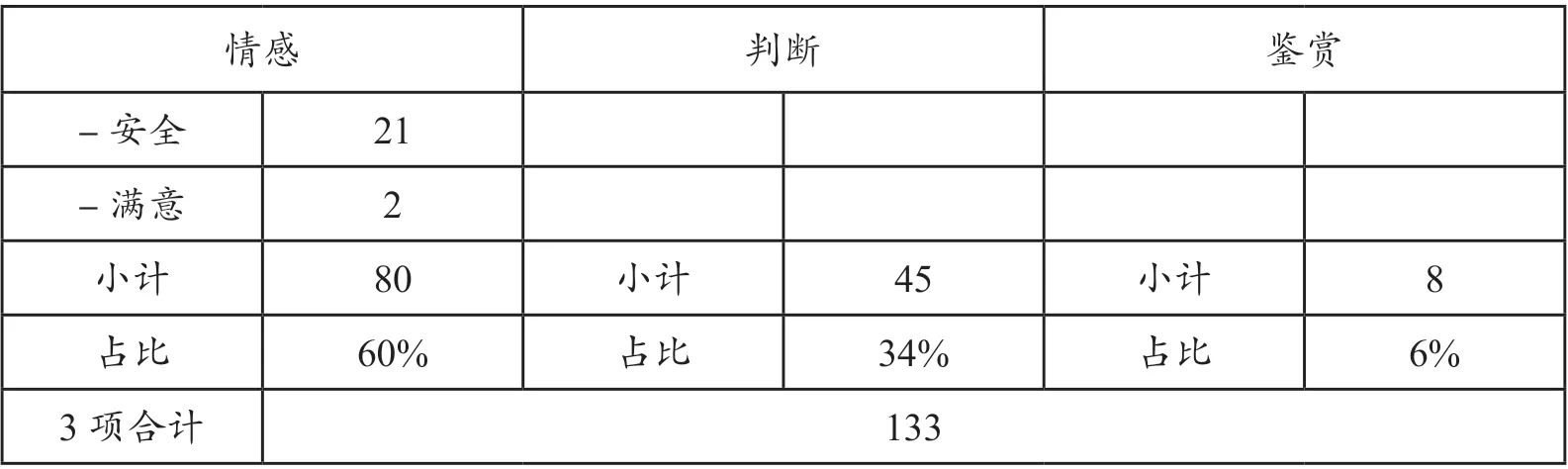

(1)人物设计

表5 展示了纪录片中非文字资源是如何通过人物设计实现不同的态度意义的。其中,场景1 所示态度为坚韧的正判断,其中的人物为检验科医生,由于夜以继日地高压式工作,他在采访时突然身体不适,影像中他痛苦的表情、扶额的手势以及弯腰缓解痛苦的姿势都表现出他的敬业、坚韧与牺牲精神。场景2 是对一位医护人员的特写,通过她带有哭腔的语气、悲伤的掩面而泣的动作来表征不快乐的情感。场景3 出现在片尾,图中这位市民做了摘下口罩的动作并向镜头露出了笑脸,很明显这里在表达“快乐”的情感。场景4 描述的是一位护士由于长时间佩戴口罩,她的脸上留下了深深的印痕,这个场景深深刻在每个国人心中,这是判断态度的多模态表征,体现出人物的坚韧;同时,护士摘下口罩后露出的微笑表征了她快乐的情感,体现了她的乐观主义精神。

表5 通过人物设计实现的态度意义建构

(2)场景设计

表6 体现了非文字的多模态资源是如何通过场景设计实现不同的态度意义的。《中国战疫纪》场景拍摄的突出特点是大量使用长镜头(连续10 分钟拍摄一个场景)和航拍影像,以完整记录每个抗疫故事和展现抗疫全貌;并且巧妙地运用色彩模态,通过纪录片由黑白到彩色、由暗到明的变化表征情感的变化过程。例如,表6 中的场景1 出现在疫情发生之初,偏暗的冷色调表达了一种非安全的情感。场景2 则出现在片尾,与场景1 一样都是城市一角的航拍画面,但两者不同的是,场景2 中制作者采用了明快温暖的色调,以此来表达一种“转危为安”的安全情感态度。场景3 展现了武汉解禁,人们在战胜疫情后重新走出家门享受生活的美好场景。在这一场景中,制作者采用了非常明亮的色调,以表达武汉人民战胜疫情后快乐的情感;同时,这一场景中人物的欢笑声、平缓的背景音乐以及生机盎然的公园远景同样表达了快乐、安全和满意的情感态度。场景4 同样采用了暖色调,并且场景中出现的美丽樱花为鉴赏态度中的反应变量,这个植物隐喻映射了武汉这座城市重新恢复原有的生机,突出了武汉人民向往美好生活的理想主义精神。

四、结果与讨论

通过以上对纪录片《中国战疫纪》态度意义的多模态话语分析,我们可以看到在文字资源中判断意义占比最高,超过50%,其中关于是否坚韧的正面判断出现的频次最多,主要颂扬医护人员敬业勇敢、坚韧不拔、舍生忘死的牺牲精神。关于才干的正面判断出现频次次之,主要是对国家在抗疫中总揽全局、迅速决策、力挽狂澜的治理能力和医护人员救死扶伤的精湛医术的褒奖。社会约束中的正当和真实可靠出现频次也较高,主要体现为国家对抗疫的态度及决策始终坚持“人民至上,生命至上”,免费救治所有病患;并且为全球其他国家提供人道主义援助,构筑人类卫生健康命运共同体,体现了我国负责任的态度和大国担当。文字资源中情感意义频次分布占第二位,非安全共出现66 次,远超其他意义,真实反映了这场疫情给人民生产、生活和心灵带来的巨大冲击。快乐/不快乐在情感态度意义中出现的频次也较高,可以看出,人们由疫情初期因没有足够病床收治病患的不快乐到武汉解禁、抗疫“阻击战”取得胜利后的积极乐观的态度、开心喜悦的情绪和向往美好生活的“理想主义”情感。在鉴赏子系统下,正面价值和反应的态度意义出现频次较高,主要体现在全国医务工作者“逆行”迅速驰援武汉、部队官兵第一时间增援武汉、社会各界积极努力抗疫以及中国抗疫行动具有重大国际意义等方面。

与文字相比,在多模态资源中情感意义出现的频次最高,判断态度次之,鉴赏态度占比最小。情感意义中快乐和非安全出现的频次最高,判断意义中坚韧出现的频次最高。由此可见,《中国战疫纪》作为一部写实纪录片发挥了道德价值的宣传教化和情感态度的激发共鸣的双重作用,同时也兼具影视作品的美学价值。文字以“说理”的判断态度意义为主,图像等可视资源以“动情”的情感态度意义为主,拍摄手法中的长镜头再现完整故事,近景突出抗疫个体、航拍影像展现城市全貌和抗疫全景,抖动的镜头和由暗至明的色彩等多模态手段相得益彰,互补强化,引起了中外观众强烈的情感共鸣和价值认同。

《中国战疫纪》建构的态度意义实质上就是在抗击疫情的过程中凝结成的“生命至上、戮力同心、舍生忘死、坚韧不拔、尊重科学、命运与共”的抗疫精神,体现了勇于牺牲、敢于胜利、崇尚生命、向往美好生活的英雄主义、乐观主义、集体主义和理想主义的美学精神,这种精神“同中华民族长期形成的特质禀赋和文化基因一脉相承,是爱国主义、集体主义、社会主义精神的传承和发展,是当下中国精神的真实写照”(唐伟哲、刘永宁,2021:85),与井冈山精神、长征精神、“两弹一星”精神、特区精神、抗洪抗震救灾精神等一同位列中华民族的优秀精神谱系。通过语料分析,我们可以看到多模态评价理论对纪录片这一典型的多模态话语的适用性和阐释力。

在抗疫精神的传播策略上,《中国战疫纪》呈现出“情感性”共情传播和“全媒体”精准传播两大特点。共情“是人与人之间情绪的感染和投射,即个体的情感状态引发另一个体相同或密切相关的情感状态,使之发生作用的是个体直接感染性的情绪刺激”(黎藜、吴嘉恩,2021:37)。《中国战疫纪》的“情感性”共情传播体现在“微叙事”与“宏大叙事”相结合、“访谈对话体”和“多语发声”3 个方面。而“全媒体”精准传播则是CGTN 通过与腾讯、抖音、微博、秒拍、哔哩哔哩、Facebook、YouTube、Twitter、Instagram、Tumblr、Pinterest 等10 余家国内外知名的播放平台及社交网站合作,同步推送节目,迅速抵达国内外受众,以“高流通”实现情感共鸣和价值认同的“高接受”(常宇峰,2020)。

从二十世纪五六十年代开始,我国主流媒体的纪录片都是以“宏大叙事”为主导,而抗疫纪录片将叙事视角下移,将英雄形象平民化、群像化,以小见大(张瑞希、江作苏,2021)。这些“微叙事”与全国医护人员驰援武汉、国家派部队支援武汉与最高领导人强有力的“人民至上、生命至上”“构建人类命运共同体”的“宏大叙事”相对接,形成了纪录片叙事视角、内容架构、人物刻画和对外传播的策略性转变。该片采用“访谈对话体”,所有57 位出镜人物中,超过90%以接受访谈、对话或者独白的形式表达态度心声,以第一人称亲述“我”的故事、“我”的经历,从而增强了抗疫故事的真实性、互动性、亲和力和感染力,产生了震颤心灵的效果。多语发声是该片的又一个亮点,即旁白解说和字幕均为英文,片中出现的国人以中文讲述,外国友人则以英文表达,这种“超语”“超文化”的创新手法营造了中国(人民)和世界(人民)“你中有我,我中有你”的融通感和亲切感。

这些传播策略的新变化主要有两个深层次的社会文化原因:一是在融媒体时代,技术的变革带来了个人领域与公共领域边界的消解,每个个体都可以同时成为话语的创作者、传播者和消费者;二是国家创新对外话语体系和加强国家话语治理的导向作用。党的十八大以来,“以习近平同志为核心的党中央高度重视对外话语体系和国家文化软实力建设”,反复倡导要围绕中国精神、中国价值、中国力量,进一步“讲好中国故事,传播好中国声音,展示真实、可爱、立体、全面的中国”(胡安江,2020:3)。主流媒体纪录片的创作一直承载着政治、社会和文化内涵,这种嬗变也恰恰折射出了国家话语表达的演变(唐伟哲、刘永宁,2021:84)。《中国战疫纪》传播抗疫精神,讲述抗疫故事,充分贯彻了习总书记“创新对外话语体系”的理念,用源于中国、属于世界的融通中外的话语来表述中国,用体现中国视角、对接世界认知的话语来讲述世界,实现国内外受众的价值认同。研究表明,新媒体时期的记忆更多地是一种情感记忆,受众在情感共享中获得力量,并在不断的情感消费行为中消解负面情绪(张瑞希、江作苏,2021:20),从而能够理性地科学防疫、不屈不挠地抗疫。个体情感记忆逐渐形成集体记忆,最终凝聚成“文化记忆”,而中华民族的民族品格和精神财富借由文化记忆永续传承,不断拓展和丰富中华民族的优秀文化。

结语

在本研究中,我们基于评价理论对纪录片《中国战疫纪》的多模态态度意义的建构和传播策略进行了剖析,将态度子系统解构为情感、判断和鉴赏3 个更次级系统,探讨文字资源如何通过直接表达策略(包括字面的和隐喻的)和间接表达策略(包括陈述事实和言语行为)建构态度意义,多模态资源如何通过人物设计和场景设计,调动声音、肢体语言、镜头、色调和音乐等各种符号建构和传达态度意义,以及两大符号系统之间的互补关系,从而更微观、更深入地解析了抗疫话语多模态建构和传播的过程,以期能为构建有效的国家话语治理体系探寻跨学科研究路径,为加强我国国际“话语权”(power of discourse,即就某一国际重大问题表达立场的发声权利)和“话语力”(即话语的感召力、公信力和渗透力)(江时学,2021)提供有益的参考。

有学者预言:“信息的视频化和内容视频化的趋势才刚刚开始,视听语言是未来的主流,视频社区也会是人们生活方式最主流的形态”(赵曦、毛鑫,2021:127)。同时,由于国际环境日趋复杂,新冠肺炎疫情出现后,我国85.5%的民众对主流媒体权威发布信息的需求意识提升(艾瑞咨询,2021)。主流媒体的抗疫纪录片以其真实全面、交流互动、构建认同的三维“软宣传”模式,必将迎来更大的发展空间(田维钢、温莫寒,2020)。在融媒体时代,当务之急是提高主流媒体内容生产和传播能力、产品技术研发能力、社会影响力、经营能力和商业化能力,在主流媒体纪录片的内容创作、叙事形式和传播模式等方面不断创新,推出更多优秀纪录片,为构建切实有效的国际话语治理体系提供更强有力的支持。因此,未来我国学界仍然需要加强这些领域的跨学科研究。