论更始帝历史的书写及其成因

范 鹏 伟

(陕西师范大学 历史文化学院,陕西 西安 710119)

东汉时期,对于有关更始帝刘玄的历史如何处理,存在两种不同的认识。一是贬抑,以《东观汉记》为代表。作为官修史书,《东观汉记》的撰写体现的是东汉的官方意志,因此对更始帝及其政权多刻意贬抑[1]203,[2]。《东观汉记》已亡佚,但南朝以来了解东汉历史的重要依据——袁宏《后汉纪》及范晔《后汉书》的史料均有本于《东观汉记》,因此《东观汉记》对于更始帝及其政权的书写被这两部书部分承袭。二是实录,以张衡为代表。东汉顺帝时期,张衡请职东观,参与国史《汉记》的编纂,对史书中的记载提出了不同意见。他认为,即位的更始帝在当时“无异望”,光武帝尚且为其将,所以在国史有关东汉肇建时期的历史叙述中,宜采用“更始之号”。这两种截然相反的观点反映出东汉史籍中更始帝的历史地位问题值得关注。通过对《东观汉记》等书中有关更始年号、立纪、建正等问题的对比分析,并结合有关更始帝形象的描写,可以更好地揭示官修史书在处理更始帝历史方面所下的功夫,为准确理解两汉之际的历史以及史学史中的历史书写问题增加新的例证。

一、更始帝的历史地位问题

(一)更始年号问题

早在东汉本朝时,张衡就曾对所见史书中更始帝的历史地位问题提出异议,虽然最终孤掌难鸣,却能反映出更始帝历史在东汉时已有刻意隐讳之处。以东汉时人的角度来说,东汉是承继西汉而起,因此,光武帝是西汉的直接继承人,本朝史理应自光武帝肇始[3]150-153,[4]。反映在史书的编撰中,光武帝在东汉历史中应是第一位。这一认识在东汉前期似乎并无异论。顺帝时期,张衡请职东观,参与国史《汉记》的编纂,却对史书的记载提出了不同意见。《后汉书·张衡传》载:

永初中……及为侍中,上疏请得专事东观,收捡遗文,毕力补缀。又条上司马迁、班固所叙与典籍不合者十余事。又以为王莽本传但应载篡事而已,至于编年月,纪灾祥,宜为元后本纪。又更始居位,人无异望,光武初为其将,然后即真,宜以更始之号建于光武之初。书数上,竟不听。[5]1940

据张衡本传记载,他对旧史多有批评,见解独到,有别他人。李贤注对“十余事”作有补充说明:“《衡集》其略曰:‘《易》称宓戏氏王天下,宓戏氏没,神农氏作,神农氏没,黄帝、尧、舜氏作。史迁独载五帝,不记三皇,今宜并录。’又一事曰:‘《帝系》,黄帝产青阳、昌意。《周书》曰:‘乃命少皞清。’清即青阳也,今宜实定之。’”[5]1940可以看出,张衡的议论主要是针对史书编撰中人物历史地位的处理方式而发。张衡认为,即位的更始帝在当时“无异望”,光武帝尚且为其将,所以在国史有关东汉肇建时期的历史叙述中,宜采用“更始之号”。

《东观汉记》原文散佚,今人辑本对更始帝即位等事均未有详细记载,仅就有限的几条记载来看,《东观汉记》并非全书不著更始之号。例如,《光武帝纪》载:“五月,齐武王拔宛城。六月,上破二公于昆阳。”[6]5均以汉历纪月,未著更始年号;但在传记部分,《阴皇后传》有“更始元年,遂纳后于宛”[6]188,《刘玄传》有“雒阳人韩鸿为谒者,更始二年,使持节降河北,拜除二千石”[6]262,《秦丰传》有“更始元年起兵,攻得邔、宜城、鄀、编、临沮、中庐、襄阳、邓、新野、穰、湖阳、蔡阳,兵合万人”[6]336。也就是说,《东观汉记》其实有更始之号。虽然如此,张衡所论却并非无的放矢。

张衡进入东观是在安帝时期,据《文苑传》刘珍死于永建元年,则张衡此论发于永建元年之后,当然,这一认识的形成可能会早一些。《汉记》一书专述东汉一朝史事,可目为东汉国史,其修撰更是纵贯东汉一朝。据载,明帝时期,班固等人奉命编修本朝历史。“与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异共成《世祖本纪》。迁为郎,典校秘书。固又撰功臣、平林、新市、公孙述事,作列传、载记二十八篇,奏之。”[5]1334东汉国史的编纂始于明帝时期,但此时尚处于初创时期,体例并不完备,仅有《世祖本纪》、列传、载记等大类见载。班固等人所著,也应当仅限于对光武朝历史的整理。安帝永宁中,邓太后召刘毅及騊駼入东观,与刘珍等著中兴以下名臣列士传等篇目。这时《汉记》的修撰应该才初步确定。其后,伏无忌、黄景等又有补撰,再后来,桓灵时期仍有增补。不过,刘珍之后所补者应是东汉中后期的历史,与早期历史尤其是更始帝历史关联不大。

由于《东观汉记》成书时间长,且成于众人之手,所以很多篇章都是后来者续修。张衡生活于安顺时期,他在东观所见到的,除了其他史书中的更始事外,属于《汉记》系列的,大概就是此前由班固等人修撰的《世祖本纪》、列传载记二十八篇,及刘珍等人所撰之部分。所以,张衡所见到的《汉记》,与今本《东观汉记》的篇目出入很大。造成这种出入的原因,一方面是今辑本残缺过多,无法详细核对,更主要的原因则是《东观汉记》当时尚处于草创阶段,张衡所见应为编写《东观汉记》的基础材料。由于纪传体史书的时间序列是以帝王世次为纲,而传记部分的取舍相对较为宽泛,所以在《东观汉记》还是雏形状态的情况下,张衡之论应是就光武纪部分而言。

“以更始之号建于光武之初”之具体形式为何,张衡本传并未详述。汉魏南北朝时期关于东汉之史书大多数亡佚,辑本所录文字只是只鳞片羽,无法确知。晋人袁宏《后汉纪》是两部保存较为完整的东汉史书之一。袁氏于《光武帝纪》中有更始年号,所以今人周天游校记说:“按《袁纪》有此纪年,则从平子之说者,非自范晔始明矣。”[7]13是将《光武帝纪》中随文所需以更始年号系事的形式看作“平子之说”。虽然似乎并无多少特殊之处,但结合辑本《东观汉记·光武帝纪》中未见更始年号,此或可作为一说。更为重要的是,无论张衡所指为何,张衡之论本身反映出当时的诸多资料中,未“以更始之号系于光武之初”乃普遍现象,这说明其时对更始帝历史已经存在一定的“禁区”。

(二)更始立纪问题

更始帝称帝近三年,《东观汉记》等诸家《后汉书》却均未给更始帝立纪。南朝时,范晔曾有为更始立纪的设想,反映出他对更始帝历史地位问题的不同思考。唐人刘知几《史通》载:

读班、谢两《汉》,便怪《前书》不应有《古今人表》,《后书》宜为更始立纪。当时闻者,共责以为童子何知,而敢轻议前哲。于是赧然自失,无辞以对。其后见张衡、范晔集,果以二史为非。[8]268

自班固以来,纪传体史书中“纪”成为皇帝、皇后的专利,东汉以前,仅“霸王”项羽和新朝王莽较为特殊。司马迁为项羽立“本纪”属于优待,班固将王莽从纪降为传则属于贬斥。可谓春秋笔法,杀伐由人。就更始帝而言,其即位称帝是无法抹杀的事实。所以唐人刘知几在《史通》中说道:“当汉氏之中兴也,更始升坛改元,寒暑三易。世祖称臣北面,诚节不亏。既而兵败长安,祚归高邑,兄亡弟及,历数相承。作者乃抑圣公于传内,登文叔于纪首,事等跻僖,位先不窟。夫《东观》秉笔,容或谄于当时,后来所修,理当刊革者也。”[8]95刘知几认为,《东观汉记》谄于本朝,不给更始帝立纪可以理解,后来作史者理当改正之。可实际上谢承、薛莹、司马彪、华峤、谢沈、张莹、袁山松、张璠、袁宏诸家《后汉书》均未见给更始帝立“纪”的痕迹。

《范晔集》今已佚失,《宋书·范晔传》中对给更始帝立纪的见解也未加记载。不过,《隋书·经籍志》著录有“《范晔集》十五卷,录一卷”[9]1072,则唐时确有《范晔集》一书,刘知几之言应当有所依据。遗憾的是,范晔《后汉书》并未为更始立纪,也就是说,虽然他曾发“为更始立纪”的高论,却最终未能践行该理念。其中原因或许可从两方面来寻觅:一方面,刘知几的话或多或少反映出了问题所在:第一,持“宜为更始立纪”观点者即使到唐代也为数不多。在强调正统的时代,这一观点颇有离经叛道的味道,从者鲜见,所以刘知几才会在见到前贤的论断后产生强烈的共鸣感;第二,前朝所著之史,后人颇为尊崇,思想独立、“轻议前哲”的行为并不为一般人所认可。所以,即便有刘知几之论,也会被责以“童子何知”,扼杀在摇篮之中。另一方面,诸家《后汉书》在更始立纪问题上几乎如出一辙的原因,恐怕主要与其史源有关,简言之,诸家《后汉书》不为更始立纪是因承袭官方史书《东观汉记》的缘故。此处需要关注的是,无论范晔言行不一的原因为何,透过这种言行不一的本身,已经可以反映出南北朝时期个别史家对更始帝历史地位重新进行思考。

(三)更始建正问题

正朔是王朝正统的体现。观察江山易代之际史书对各政权正朔的择舍,对理解其时正统所在颇有助益。《后汉书》在更始帝即位后立即改行寅正,反映出对更始政权合法性的认同。关于更始帝的即位时间,《后汉书·光武帝纪》载:“二月辛巳,立刘圣公为天子。”[5]4同书《刘玄传》也载:“二月辛巳,设坛场于淯水上沙中,陈兵大会。更始即帝位,南面立,朝群臣。”[5]469但是,在《汉书·王莽传》中却记为:“三月辛巳朔,平林、新市、下江兵将王常、朱鲔等共立圣公为帝,改年为更始元年,拜置百官。”[10]4180“二月”与“三月”差别的原因是什么呢?杨树达曾对这一问题做过判断:“莽改历,以建丑为正月,则莽之三月正汉之二月,前书据莽历言之,不为误也。”[11]83曾维华也就此问题进行过解释,并认为这“反映了我国古代史学家班固、范晔在修史过程中是尊重客观事实的”[12]。其实,如果将这一问题置于莽末的政治背景之下来看,就会发现,这与两《汉书》对当时正朔的认同密切相关。一字之差,内涵却大有不同。

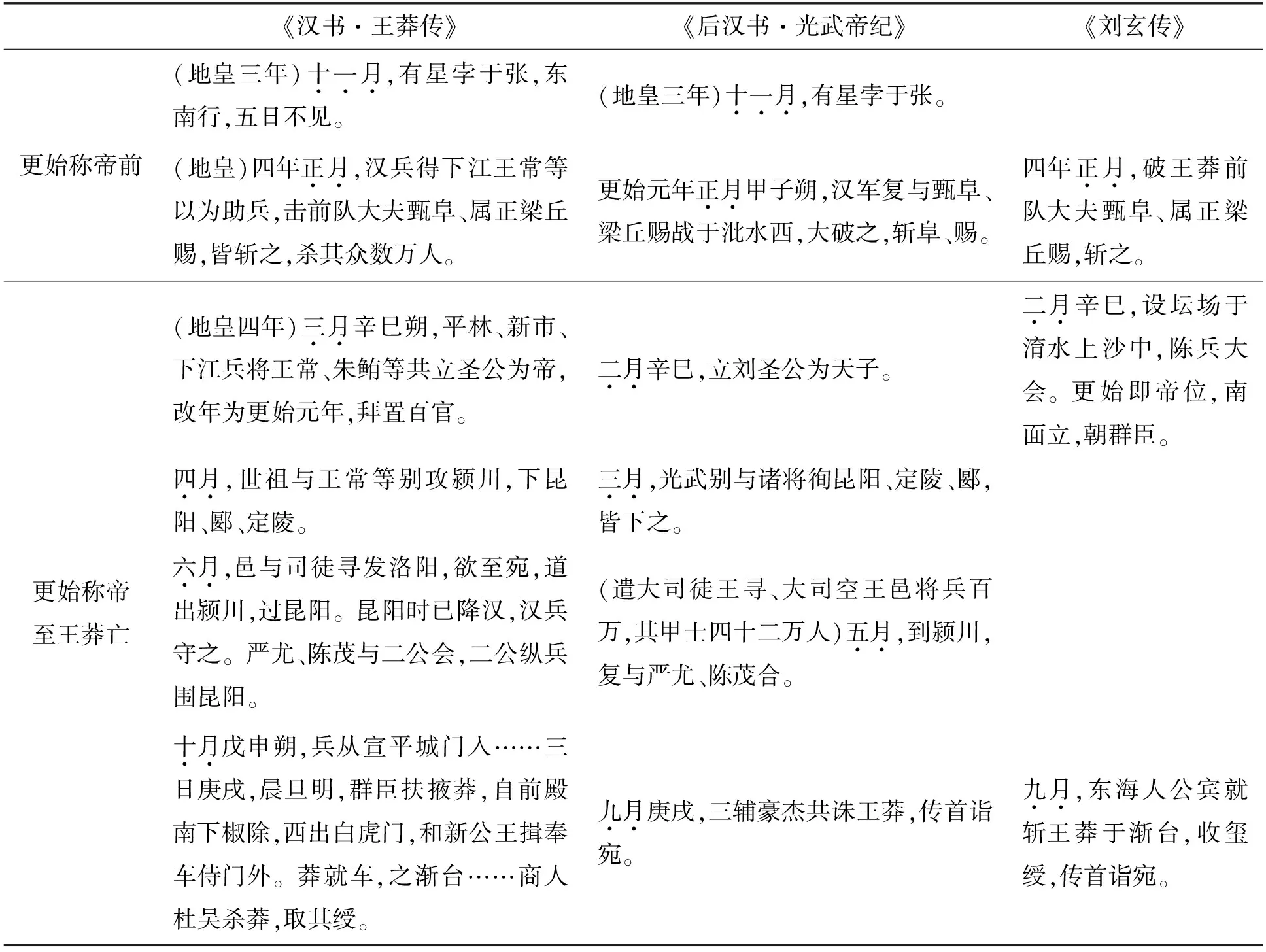

“正朔”本来是一个历法问题,由于古代历法多由中央王朝统一颁布,因此正朔便演变成为王朝正统所在的体现之一。当正朔问题与王朝更替联系在一起之后,“改正朔”就成为王朝标榜正统、革故鼎新的重要活动。史官著史,无不对此格外用心。两汉的建正曾有数次调整。高祖刘邦建立汉朝后,诸事草创,沿用秦朝的寅正,以十月为岁首。到了汉武帝太初元年,改正朔,虽承用寅正,但将秦及汉初的十月为岁首改以正月为岁首。王莽受汉禅让,建立新朝,志在开辟新气象,对名物制度多有更改。王莽于西汉居摄三年十二月受禅,当即以汉十二月为新朝正月,历用丑正。从“寅正”到“丑正”的这一变化反映在实际的月份安排中就是丑正较寅正月次提前一月。这样,就造成了《汉书·王莽传》与《后汉书·光武帝纪》《后汉书·刘玄传》的月份之差(参见表1)。

通过表1可以看出,班固、范晔对于建正问题十分重视,也规矩严明。王莽于十二月禅汉称帝,历用丑正,所以尽管《汉书》视王莽为篡逆,不为其立纪,但在历法上还是改用了新莽朝的丑正。王莽于地皇四年国破身亡,《汉书》即于此后复用寅正。更始称帝之前,实际正统在新,所以《汉书》《后汉书》都采用新莽丑正,两书月份记载相同。更始称帝之后,汉家光复,复汉寅正,《王莽传》因为是莽本传,且其时王莽未死,故仍用丑正,而《后汉书》就立即改用寅正了。

表1 更始称帝前后《汉书》《后汉书》月份对照

《后汉书》改行寅正并不是简单的历法沿革。前面已经说过,正朔是王朝正统所在的体现,由于“寅正”指代着“汉”,因此,《后汉书》改行寅正,可以反映出对更始政权合法性的承认。翻检莽末历史也可发现,虽然当时群雄并起,但多有奉更始正朔者。《后汉书·刘永传》载:“更始即位,永先诣洛阳,绍封为梁王,都睢阳。”[5]494《后汉书·隗嚣传》载,隗嚣得知更始称帝后不顾众人劝阻,一意孤行,入朝参见并任职于更始朝廷[5]520。河西窦氏集团也是如此,西北出土简牍文献中,就可见到以“更始”年号系年的简文[13]。可见,更始帝时期,其政权合法性确实取得过时人认可。

新莽末年群雄并起,且多以汉室后裔为标榜,史家在爬梳、记述这一混乱时期的史事时,对于诸政权态度如何,他们对这一时期正统所在的认识如何,由建正问题或可窥豹一斑。就《后汉书》的记载来看,其对纪年、建正的取舍正反映出这个时期正统在更始,寅正是汉家的寅正、更始的寅正。

二、更始帝的形象

如上所论,尽管更始政权在当时获得过认可,但在东汉以后的史书编纂中,更始帝历史地位却被隐讳处理。据《后汉书·刘玄传》的记载,恢复汉家天下的更始帝,形象并不甚佳:

更始即帝位,南面立,朝群臣。素懦弱,羞愧流汗,举手不能言。[5]469

更始既至,居长乐宫,升前殿,郎吏以次列庭中。更始羞怍,俯首刮席不敢视。诸将后至者,更始问虏掠得几何,左右侍官皆宫省久吏,各惊相视。[5]470

更始帝刘玄出自西汉宗室后裔,尽管南阳宗室此时已族远亲疏,但作为宗室支脉,在乡里之间尚有影响力。《刘玄传》所见其早期形象,亦颇具任侠之气:

弟为人所杀,圣公结客欲报之。客犯法,圣公避吏于平林。吏系圣公父子张。圣公诈死,使人持丧归舂陵,吏乃出子张,圣公因自逃匿。[5]467

这与其称帝时的表现差别巨大。一个混迹于平林兵中,且历经战阵,最终受众豪帅推举称帝者,“素懦弱”的概括使前后表现很是矛盾。刘知几就指出:“夫以圣公身在微贱,已能结客报仇,避难绿林,名为豪杰。安有贵为人主,而反至于斯者乎?”[8]183

无独有偶,《后汉书》在记录同样称帝的西汉宗室后裔刘盆子时也用了类似的描写,“盆子时年十五,被发徒跣,敝衣赭汗,见众拜,恐畏欲啼。”[5]480一个年龄仅十五岁的牧儿忽被推为皇帝,心情紧张或可理解,刘玄即位时业已成年,且流窜于平林兵中时间不短,其“羞愧流汗,举手不能言”就不好理解了。其实,即使关于刘盆子的记载,也存在不合理的地方:赤眉豪帅既然建坛立帝,皇帝候选人必然不会“被发徒跣,敝衣赭汗”般窘迫,这也应是诬蔑之词[1]204—205。可以看出,《后汉书》在叙写其他宗室称帝时,存在程式化曲笔的嫌疑。

再者,刘玄迁都长安是在更始二年二月,其时距更始即位已整整一年,即便宛及洛阳朝廷属于“临时政府”,体制可能并未完备,但更始已然贵为天子,朝会之事绝无可能没有经历,所以,即位一年仍然不能直视郎吏这种记载恐怕存在很大问题。一个最高统治者,其行为或许荒淫昏庸,但似不至于在朝见群臣之事上惊慌失措、目不能视,以至于有“俯首刮席”这样孩童般的小动作。《后汉书》对此的记载当源于《东观汉记》:“更始愧恧,俯刮席与小常侍语,郎吏怪之。”[6]261不过,袁宏《后汉纪》则不采“俯首刮席”一句,作:“更始居于东宫,郎吏以次侍,更始媿,不能视。诸将后至者,更始劳之曰:‘掠得几返?’左右大惊。”[14]23袁纪在前,范书在后,二书的差异反映出有关更始形象的描写有被人为择舍的情况存在。

《后汉书》对更始政局也有描述,但多以消极描写或评论出现,“更始政乱”的论断屡见于史家笔端。在更始迁都长安之前,还记录有一则灾异事件:

二年二月,更始自洛阳而西。初发,李松奉引,马惊奔,触北宫铁柱〔门〕,三马皆死。[5]470

此事是作为更始政权败亡预言出现的。李贤注引《续汉书》曰:“马祸也。时更始失道,将亡之征。”[5]470预言的作出与被记载,刻意贬抑更始的用意尽显:在更始政权还未完全建立情况下,《后汉书》就已经埋下了伏笔。但此时更始政权建立方一年,《续汉志》的解释及《后汉书》的预言无疑就显得有些超前了。这说明《后汉书》在写作时就已经接受了更始政乱的思维定式,所以处处加以强调、论证。

综合来看,刻意丑化更始帝及其政权形象,是《刘玄传》记载中的主旨,如果说只有范晔《后汉书》一家作如此记载,或许只能说明范晔拥有独家的史料或其对更始有偏见。可是,我们发现晋人袁宏《后汉纪》及其他诸家《后汉书》都有类似的记载,这就说明关于更始及其政权形象的描述并非缘于某一个独家史料或某一个史家的个人见解,而是这些史书都有一个共同的“祖本”。而这一“祖本”,应该就是《东观汉记》。

三、《东观汉记》的立场及光武帝与更始帝的关系

为什么诸家《后汉书》中对更始帝及其政权的描写有如此多的曲笔呢?其如出一辙的记载与《东观汉记》有关。

后来人修前朝史,所凭据的多是前朝所遗留之“国史”或其他档案资料。《东观汉记》一书作为东汉国史,是记录东汉历史的第一手资料。魏晋南北朝之际,作为后世修史的诸家《后汉书》,其所凭据的史料当中,以东汉人所作《东观汉记》最为重要。《东观汉记》是本朝人记本朝事,更始帝地位特殊,不得不有所隐讳。后来的谢承、薛莹、司马彪、华峤、谢沈、张莹、袁山松、张璠、袁宏、范晔等人没有“当朝”的压力,却难免限于史料丰歉程度,有因袭继承的缺陷。

史官所撰之书有公私之分。司马谈、司马迁父子所著《太史公书》即为私家撰述,由于是私家撰述,作者在著史时受到的束缚相对较少。所以,《太史公书》由于个人观念太强烈,到东汉末年甚至会被王允目为“谤书”。东汉时期,私家撰史依然常见。例如,马皇后编有《显宗起居注》一书,该书虽然为皇后所撰,且主要对象是明帝,但《显宗起居注》仍应视为一部私家撰述。到了班氏父子,他们的情况也与司马氏父子类似。所以尽管《汉书》被认为有浓厚的正统思想,但仍是班氏父子的私家撰述。据《班固传》载,《汉书》成书后,明帝颇为赞赏,于是令班固先后与前睢阳令陈宗、长陵令尹敏、司隶从事孟异等人共同撰述本朝史。此时,班固所著史书的性质便发生了变化。此前班固所撰乃父子二人的私人著作,现在奉命修史,便有了官修的味道。

经历几代人修撰与补续的《东观汉记》具有官修国史性质,其史识自然要遵循本朝的价值观。东汉政权以接续西汉自居,因此,先之而起的更始政权在东汉一朝存在一定的认同问题。这一认同问题产生的原因在于,继承汉正统的光武政权,实际上是脱胎于更始政权,这种曾经的隶属关系对于光武帝及其后继者来说略为尴尬。一方面,由于更始政权才是最早恢复汉家天下者,因此,要标榜光武,就存在障碍;另一方面,尽管更始政权并非亡于光武帝,但是作为臣下,刘秀在河北进行离心活动的事实不可改变。因此,当光武帝最终统一天下建立东汉政权后,对于此前一段历史的定位就变得十分微妙。如何处理更始政权及光武政权早期的关系,对于东汉的史臣来说必须慎之又慎。所以刘知几才会说:“夫《东观》秉笔,容或谄于当时。”[8]95

尽管《东观汉记》中有关光武帝及更始帝的史事是明帝及以后才由史官整理撰写而成,但对更始历史需谨慎对待的认知,在光武朝已经奠基,因此,有必要就光武帝对更始政权的态度稍作分析。

在宗室亲疏关系方面,刘縯、刘秀兄弟实不及刘玄。张盼盼认为:“拥立宗室直接排除了原有身份的尊卑关系,刘祉未成为候选人,刘縯、刘玄在这方面并无明显优劣。”[15]194—208其实不然,刘祉当时无势力背景,他被排除很容易理解。但既然围绕拥立宗室而争论,且就在刘縯、刘玄之间做选择,那么绿林将领应不会轻易抛弃血缘亲疏这张牌。新莽末年群雄并起,人心思汉的呼声相对较高,因此,各势力中多有以汉宗室为旗帜相号召者,而在拥立宗室时,群雄对其亲疏关系也比较重视。例如,赤眉豪帅在拥立宗室之时虽是以抓阄的形式决定人选,但此前的一步则是根据血缘关系寻觅宗室最亲者。因此,对比宗室的亲疏关系对于我们认识光武帝与更始帝的关系有一定的帮助。

《刘玄传》注引《帝王纪》曰:“舂陵戴侯熊渠生苍梧太守利,利生子张,纳平林何氏女,生更始。”[5]467《光武帝纪》载:“出自景帝生长沙定王发。发生舂陵节侯买,买生郁林太守外,外生钜鹿都尉回,回生南顿令钦,钦生光武。光武年九岁而孤,养于叔父良。”[5]1宗室的世系中,舂陵侯刘买一支以买—熊渠—仁为大宗,在南阳舂陵侯家族中,刘縯、刘秀一支属于旁支,其与大宗的亲缘关系不及刘玄一支密切(图1)。因此,在南阳宗室的拥立过程中,就各豪帅所举荐之人的亲缘而言,刘縯与刘玄相比已然落于下风。

图1 舂陵侯家族世系

(据宇都宫清吉《刘秀与南阳》附《南阳刘氏系图》改制[16]618—645,带□者为舂陵侯一系的大宗)

就双方背后的实力而言,刘縯、刘秀兄弟与刘玄的差距更大。南阳宗室是最早起兵的势力之一,在后来史书的叙述中,刘縯的声望似乎很高,但最终获立者却是更始帝刘玄。其中的原因,史书归因于诸豪强“惮伯升威明而贪圣公懦弱”[5]551。细究其时的形势,在众多起义兵中,新市、平林一支实力最强,反观刘縯一支,其起事所凭据的主要是“舂陵子弟,合七八千人”[5]549,人数不多。《后汉纪》“然汉兵以新市、平林为本”[14]6的记载很能说明问题。刘縯一支与新市、平林兵会师,在军事实力上显然不及后者。豪帅拥立皇帝,最终当然还是得靠实力说话,因此,新市、平林一支的发言权更大[14]194—208,而《刘縯传》所谓“豪杰咸归于伯升”[5]551则应是后来的附会。

此外,宗室的态度也值得注意。刘縯以舂陵子弟起兵之后,南阳舂陵侯一族多被裹挟。《赵王良传》载:“及光武起兵,以事告,良大怒,曰:‘汝与伯升志操不同,今家欲危亡,而反共谋如是!’既而不得已,从军至小长安。”[5]558可以反映出他们对刘縯、刘秀起兵的真实态度。在小长安之败后,宗室损失惨重。而刘玄称帝后,宗室幸存者则多蒙封赐,更始西迁,又从入长安,此时因更始地位的变化,宗室自然多转投于更始。在刘秀走向强大的过程中,宗室实际上未给予太多的支持,直至更始败亡,宗室方才转而归于光武帝。

亲缘关系、早期实力都不及刘玄,前期为宗室内部所忽视,后期又与更始政权关系微妙,因此,光武帝对曾经的更始帝的态度很值得玩味。对于仕宦二主的朝臣,光武帝心理相当敏感:

永行县到霸陵,路经更始墓,引车入陌,从事谏止之。永曰:“亲北面事人,宁有过墓不拜!虽以获罪,司隶所不避也。”遂下拜,哭尽哀而去。西至扶风,椎牛上苟谏冢。帝闻之,意不平,问公卿曰:“奉使如此何如?”太中大夫张湛对曰:“仁者行之宗,忠者义之主也。仁不遗旧,忠不忘君,行之高者也。”帝意乃释。[5]1020

从事能够谏止,说明其时更始帝刘玄已然成为政治敏感人物,以至于拜谒其墓会有获罪的风险。光武帝对此“意不平”即可反映出其对更始帝的忌讳。《王常传》也有类似的记载,注文的解释是“常乃久事更始,不早归朝,帝微以责之”[5]580。两相参照,光武帝的妒忌之情溢于言表。

可以看出,光武帝本人对更始政权存在一定的妒忌心理,而更为重要的则是政权的正统问题。新莽末年,“人心思汉”的呼声呈现出越来越高的态势,以至于在莽末的群雄争霸中,更始、赤眉、刘永、王朗等势力皆以汉宗室或伪冒汉宗室旗帜为依托。在这种情况之下,作为“正牌”汉宗室支脉的刘玄,既具名义上的号召力,又具相对较强的军事实力,因此,在纷争中最先崭露头角,获得攻破长安、灭亡新莽政权的首功。刘玄的即位,在当时受到普遍认可。光武帝刘秀本是更始帝刘玄的臣子,如果不承认更始政权,那么刘秀早期活动的正当性就要受到动摇,而如果承认更始政权,自己复兴汉室的伟业又要大打折扣,且其在河北的自立也就有悖逆的嫌疑。因此,对于短暂存在过的更始政权的合法性和正统性的认知问题,自光武帝时期就已产生。后来的东汉官修国史《东观汉记》也就不得不谨慎处理,于是,更始帝的历史地位和形象就在东汉的国史中被有意“书写”。其目的在于通过突出更始帝即位的不正当性、更始政权的不得人心,从而为光武帝脱离更始政权,重新恢复汉家作铺垫。

结 语

更始帝刘玄早于东汉的创立者光武帝刘秀登上历史舞台,成为“汉家”光复的早期标志,其即位称帝在当时“人无异望”。但脱胎于更始政权的刘秀最终在群雄逐鹿中胜出,建立东汉政权。由于有早期臣属于更始帝的经历,光武帝对更始帝颇为忌讳。自东汉建立时起,更始帝的历史就变得十分微妙,既不能全盘否定以致无法润饰光武帝早期的活动,又不能全面肯定以致削弱光武帝离心自立的合法性。所以,在东汉的官修史书《东观汉记》中,更始帝的历史地位和形象都有一定程度的刻意贬抑。此后的诸家《后汉书》,因基本史料源自《东观汉记》,又不同程度地承袭了《东观汉记》的这种“书写”。