全面抗战时期国民政府对战区流亡中小学教师救济研究

黄 伟

(安徽省社会科学院 历史研究所,合肥 230051)

全面抗战时期随着沦陷区面积不断扩大,失业教师逐渐增多,且不少已在日伪淫威之下“非遭利用、监禁、杀戮,亦多颠沛流离”[1]。有鉴于此,国民政府教育部对这些战区流亡中小学教师实行登记,然后分派到教师服务团或相关单位服务。随着日寇侵略中国的加剧,1938年11月,教育部又制定《战区退出之教育人员安插办法》,强调凡战区教师经登记合格由教育部分派后,应按照规定时间前往报到,各地教育部门奉到分发名册后“应即指定主管人员办理此项教职员及地方教育行政人员报到手续”,并须依资历经验加以询问,“确定其介绍及分配工作事宜”。此外,教育部要求在战区流亡中小学教师未分配工作前,各教育厅局应指定“相当公共场所为住宿之用”[2]。当然,也有不少沦陷区教师登记合格后根据志愿和兴趣,予以短期训练而派赴各行政机关工作。这些被救济的教师不管分派到何单位,都会得到相应的薪资,如广东省规定中等学校教员月支生活费国币30元到50元,小学教员月支20元到35元。如需培训则训练期间生活费酌给,“至派往各机关服务时其薪俸照各该机关规定薪额支给”[3]。1944年12月14日,朱家骅在重新就任教育部长时曾指出,抗战胜利在望,但是目前应以最大的努力集中力量,“先谋教育事业的安定,不独安定教职员及学生的生活为然,尤以安定教职员及学生的生活为始。”[4]170-171总的来看,目前学界关于抗战时期国民政府对战区学生救助的成果较多[5],而专题研究战区流亡中小学教师救济的成果极少,有些文章在论述战区教师服务团时对救济战区教师也有涉及。如申红利、侯爱萍(2019)指出,国民政府组织战区教师服务团,“救济源自战区或沦陷区的中小学教师,同时也为了利用其一技之长,使其在抗战后方从事以教育为主的工作”[6]。龙琛(2010)指出,抗战时期教育部组织由战区沦陷区退出的中小学教师及社教人员组成中小学教师服务团,分赴各地担任实施义务教育和社会教育,“为所在地区做出了积极成效”[7]。鉴于学界对此问题的研究尚不充分,本文拟就相关方面做进一步发掘与探讨。

一、国民政府对战区流亡中小学教师之登记

抗战以来沦陷区教育机关基本不能续存,原有教师亦多随战区扩大而失业或流亡。日伪在立足根基后积极推行奴化教育,这就需要大量的师资。为此,他们通过各种方法引诱教师,如伪维新政府教育部为“救济”失业小学教员起见,曾拟定登记办法,其中指出“失业小学教员之登记,由省市教育行政机关统筹规划,督促所属主管教育行政机关负责办理”,办理登记完成后“应即统计清楚,造具表册,并检同登记表,汇报省市教育行政机关备核”,同时伪政府还要求在办理教员登记时酌量举行口试,“藉作教育经验及思想信仰上之考查”。[8]面对战区教育的实际,后方各界开始声援流亡教师,“请设法将被困教师尽量运输后方,予以适当工作或就当地情形予以协助,其有格于情势不及运输者,亦乞设法令其参加抗敌工作之机会,以加强抗战力量,巩固国家基础。”[9]彼时,《申报》也发表评论指出,政府“必须同时注意培养大批适应抗战建国需要的新干部、新师资以外,对于救济战区、沦陷区及流亡海外的失业师资,亦当视为当前最重大的事业”[1]。作为回应,1939年第三次全国教育会议通过了救济战区教师决议,诚如教育部长陈立夫所言,“随着战事的发展,沦陷区逐渐扩大,导致大量师生被迫向大后方迁徙,由于失去经济来源,这些流亡师生急需救济以维持生活。”[10]242

追根溯源,全面抗战爆发不久教育部就开始在各临近战区的地方设立战区教师收容所,经过登记合格后分派至后方或派往国民政府游击区从事各种工作。除救济省市立中学教职员外,1938年初教育部还颁布县立及私立中小学教职员救济办法,要求凡战区各省市之县市立中小学教职员,因战事终止工作者,各省市须妥筹经费设法救济。各省市教育厅局在教育部指导之下,应联合分别指派专员在安全地点,“设立战区各省市县市立、私立中小学教职员及社教人员救济处,办理登记及救济事宜。”[11]教育部同时要求各地救济处就已登记之人员,按其能力及志趣分别实施救济,救济经费以自筹为原则,不足时由教育部补助10%~20%。

起初,教育部规定战区流亡中小学教师向登记处登记时只需提供最后的聘书,如聘书遗失则补缴证明书也可登记。但是冒名或者造假的事情经常发生,为此,1938年11月,教育部变更登记手续,规定登记的教职员须附缴正式学校毕业证书及学校聘书,“登记证件有疑问或由私人代为出具证明书者,均须加以考试。”[12]1941年,教育部又制定《战区中小学教员申请登记应加限制》,强调曾经登记人员于登记合格后,未依限报到及报到后不待分配工作即行他往或分配工作后离职者,无论何种原因均取消登记,不得重新登记或请求恢复登记资格或停薪留职。“请求登记之战区中小学教职员以新近来自战区者为限,除应缴验正式学校毕业证书及在战区服务学校聘书外,并须附缴最近来自战区保证书文件,如护照通行证及保证书等,保证书应由登记厅局函询证实。”[13]后来,教育部鉴于战区退出的中小学教员因遭日伪盘查过严或仓促,未将各种证件等带至后方,致登记时发生困难。于是,又通令相关战区教师服务团及云南、湖北、江西、河北、广西和福建省教育厅,要求除遵教育部颁战区中小学教师登记办法办理外,如确系最近自战区退出而证件不足之中小学教员,可由教育厅会同登记机关严加考试。思想纯正,成绩在60分以上者准予登记,并“应将自传暨试卷呈部核阅并由教育厅分配工作,生活费从登记之月起支,经费由部拨给”[14]。实事求是地说,全面抗战时期教育部要求各地救济处举行登记考试主要处于两方面考虑,即避免资格不正当者当教师,以及为教学质量的考量。登记的战区中小学教师学识渊博、经验丰富的当然很多,但冒牌或思想上有问题者也并非没有。如是,他们能否胜任这个伟大职业,那又是一个重要的问题。此外,举行登记考试还可以对部分日伪敌特分子进行甄别,从而有效阻止他们进入后方对我国抗战事业进行破坏。

根据当时教育部的安排,为救济战区流亡中小学教师而成立的战区教师服务团,也承担办理战区流亡中小学教师的登记工作。彼时,各教师服务团组设后,教育部要求各团成立教职员登记处,经登记审查合格之战区教师名册由各处汇总,并初步审查其资格、经历及证件,其不合格者予以剔除。刚开始时,各教师服务团一般定额为150人,但随着沦陷区面积不断扩大,1938年秋教育部要求尽量扩充规模至多不超过400人,并强调“登记人数经审查剔除后,当超过此限度时,即登报通告定期举行个别谈话,就其资格、经历、能力、志趣、体格详加审核,分别去取”。登记处在谈话时须察其是否能操普通语音,如绝对不能者“以不合格论”。战区中小学事务、书记各员,除为初中以上学校毕业,堪任中小教员外,“其余须加以笔试检定,而其录取数不得超过录取总数十分之一”[15]。具体以战区中小学教师四川服务团为例,考虑到内迁大后方尤其是赴四川的战区流亡中小学教师人数较多,因此,教育部指定重庆市教育局及成都的四川省教育厅分别举行登记。此后,鉴于两地相距遥远,教育部指令重庆市停止来渝教师的登记工作,改由设在重庆的四川教师服务团办理,于是,团部分设报到、登记两处。该团要求战区教师请求救济者,应在规定期限内来处登记,填写求职表并呈缴各种证明书,必要时举行口试、笔试。其中,口试时登记处会依照其实际学历经验情形,了解相关情况,如发现有假造虚称等问题,便会即时取消其登记资格。该团亦规定遇有相当机会并征得求人与求职者双方同意即行介绍,并特别强调凡经介绍成就者,“如因过失被辞退或无故离职”,[16]概不予以第二次介绍机会。

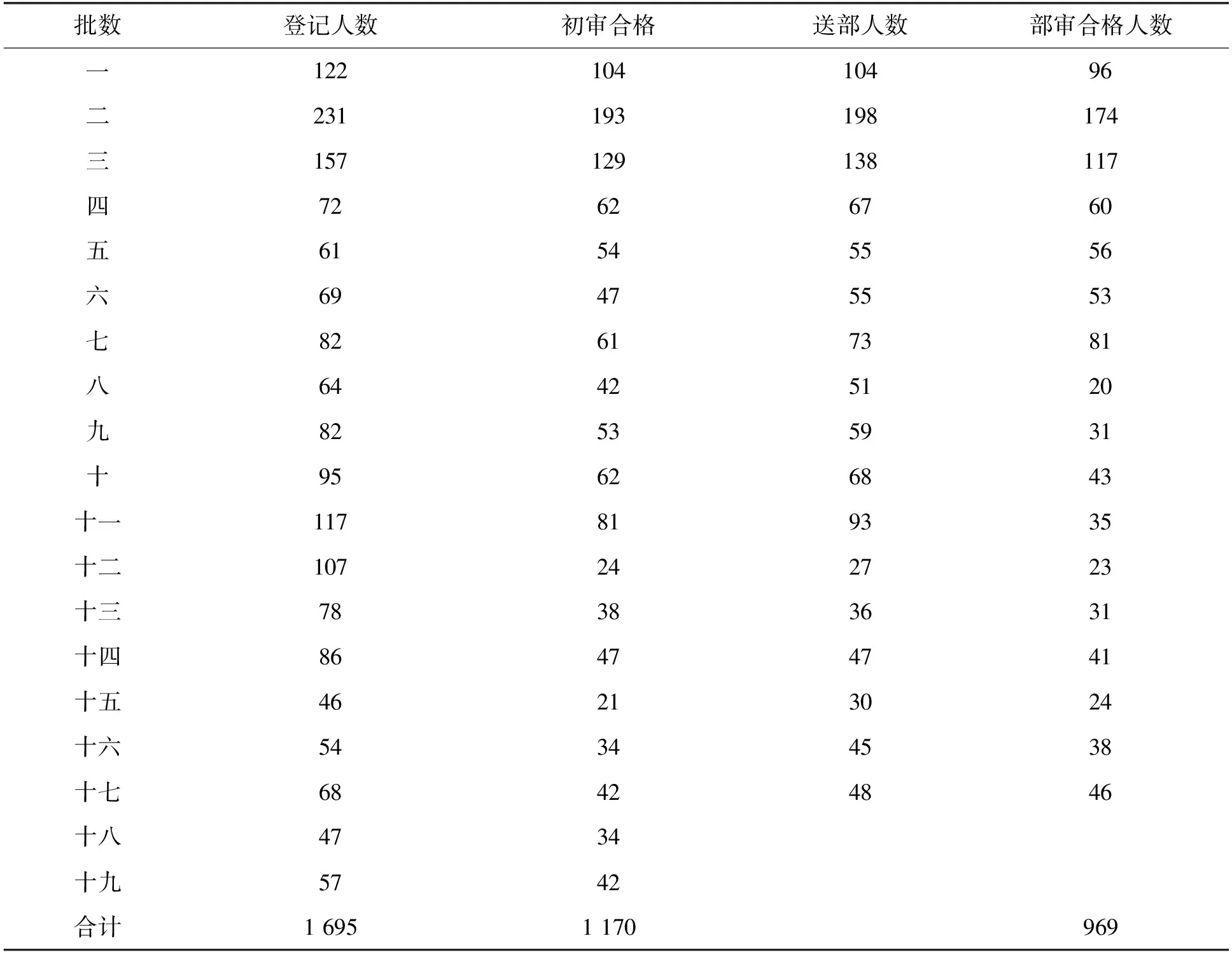

表1 1939年四川教师服务团小学教师登记统计

图1 1939年四川服务团各省登记合格教师人数比较

与此同时,在国民政府指令下,相对安全的省份也积极展开对战区流亡失业教师的登记工作。1938年1月,河南省奉教育部令办理北平、天津、河北和山西等省失业教职员登记,计合格之中小学教职员79人,4月该省又办理本省战区教育人员登记,计合格者135人,6月又续办教育人员登记,计合格者429人,所有登记人员皆“分别予以救济或安插”。[18]同样,广东省对本省由战区退出之教职员,自1938年11月开始指定未受战事影响各县及省立各校举行登记。后来鉴于战区退出教员留港澳者较多,为利便此等教员登记,又委托岭南大学、广州大学在香港及九龙举办登记。这些经登记合格的教职员,由省教育厅派定在“战区中小学教师服务团及各学校服务”[19]。1940年开始,广东省在曲江、高要、丰顺、惠阳、开平长沙、遂溪、九龙等地设立教师登记站,强调凡战区退出之各级教员“均得向登记站申请登记”,[20]并填交登记表3份、2寸半身相片3张、毕业证书,以及学校聘书或其他足资证明文件。如无证件交验者,中等学校教职员须提供足资证明文件,小学教职员则须由各该县市学校校长3人连同证明。按照规定,经登记合格之中小学教职员即由登记站依照定额发给旅费,其中曲江每人国币1元、高要28元、丰顺40元、开平长沙55元、遂溪60元、九龙区70元。广东省还规定中小学教员已登记合格或经指定工作后,如发觉资格系假冒或冒名假借别人证件者,“取消其资格并追缴其已领过之旅费及生活费”[3]。此后,广东省又颁布《战区退出教职员学生登记及办理登记应注意事项》,要求各站均应由厅发给钤记,同时提出应注意宣传并须与各机关、学校和社团密切联络,“以鼓励战区员生踊跃登记”。对于申请登记的教师给予明确答复,合格与否“应于登记表审查意见栏内注明”,并随时将证件发还,“但其资格或证件有疑问时,仍须呈由本厅核定。”凡登记合格教师“其登记表应先抽出一份,交由各该员携赴本厅报道,一份存站,一份缴厅转部,其不合教职员之登记表,除一份存站外,余二份缴厅分别存转”。登记合格后须随时公布及函知本人,每周应将合格名册“连同登记表呈厅一次”[21]。

1940年,教育部为救济上海沦陷区各校教职员,特订颁了《上海市各校教职员暂行救济办法》,其中指出凡各校教职员遵行下列各项者均由部予以救济:“表明奉行中央法令、抗建国策,服务蒋总裁之坚决立场者”“举发校长或其他教职员之失节及背谬行动,因而失业者”“出具正确立场之誓书者”“校长对教职员之变节份子解除其职务,因而使学校招受阻碍,不能继续办理者”。救济的主要方法包括:“组织教师服务团,撤退至后方继续服务,由部指导组织酌发旅费并指定工作地点;改变学校形式或教育方式,由部派员指导联络,按月发给生活津贴费;由部指导各校教职员回乡服务,并介绍工作;需要救济之教职员如人数不多,由部就地派充其他学校教职或他项工作。”[22]当然,汪伪对此举进行了讥讽,认为“重庆政府无聊至极”,自从战事发生上海沦陷以后就“置上海学校于不闻不问,并未有救济办法之颁布”,迨后,“汪精卫先生之和平运动,取得上海教育界多数竭诚拥护,和平运动进展一日千里”,至此,“重庆政府注意到了上海教育界了”。他们还对教育部驻沪专员蒋建白进行攻击,指其是“吃人不吐骨头”的人,“叫他办理救济,当然是他的发财机会,捏造一批失业教员名单及宣誓书呈部领取津贴费,而真正失业者反而不得丝毫救济。”[23]无独有偶,1942年教育部为救济浙赣战区的流亡中小学教员,曾要求福建省教育厅设置战区教师救济登记处,并强调凡必须转移西南后方者酌量发给旅费,其无移转必要者,以在当地收容,使之就业为原则,“庶免冒暑辗转迁徙,耗财费事有碍健康”[24]。于是,该省组织特别审查委员会,对申请登记之退出战区教员应否给资转移进行审查。此后省教育厅以战区退出小学教师抵达永安者较多,又饬令永安县对这些人员到达时立即查明登记,并指定场所供给膳食,所需款项由当地先行筹垫,造册呈请省府后核拨。不难看出,国民政府在极端困难的条件下,仍然对战区流亡教师进行救济,通过登记的办法对一些教师进行甄别,合格者安排膳宿,并为他们寻找就业的机会。如此一来,既在一定程度上安抚了人心,也使得国民政府在与日伪争夺沦陷区流亡教师方面处于有利地位,从而为实施战时教育奠定基石。

二、国民政府对战区流亡中小学教师之具体救济

根据1938年2月教育部制定的《处理由战区退出之各级学校教职员办法》,战区中等学校教员经登记合格后采取一定的方法救济,如由部派充各国立中学、各教师服务团、或由部指定参与研究及编译工作、抑或由部及各省市教育厅局介绍于其他服务机关;战区小学教员则由部调充各地教师服务团,分别担任指定义教、社教工作,或由各省市教育厅局“介绍至各地担任小学教师,或儿童教养团服务员,或其他适当工作”[25]。1941年,教育部要求各地救济处就已登记之人员,“按其性能及志趣,分别实施救济”[26],如辅导筹设私立联合中小学校、协助当地党政机关训练组织民众、指导农村事业,或由救济处介绍至各地方机关服务等。具体如战区教师四川服务团,自1938年8月27日至12月7日止,该团共登记中学教师371人,小学教师630人,有682名先期被派往工作。其中197名中学教师和324名小学教师被派往社会部,2名中学教师和21名小学教师被派往北碚,2名中学教师和12名小学教师被派往永川,11名中学教师和35名小学教师被派往民校,21名中学教师和10名小学教师在团留用,20名中学教师和24名小学教师被派至其他各处[27]。总的来说,战区流亡中小学教师经登记并审查合格后,为对他们进行有效的救济,一般会被派往以下机构服务。

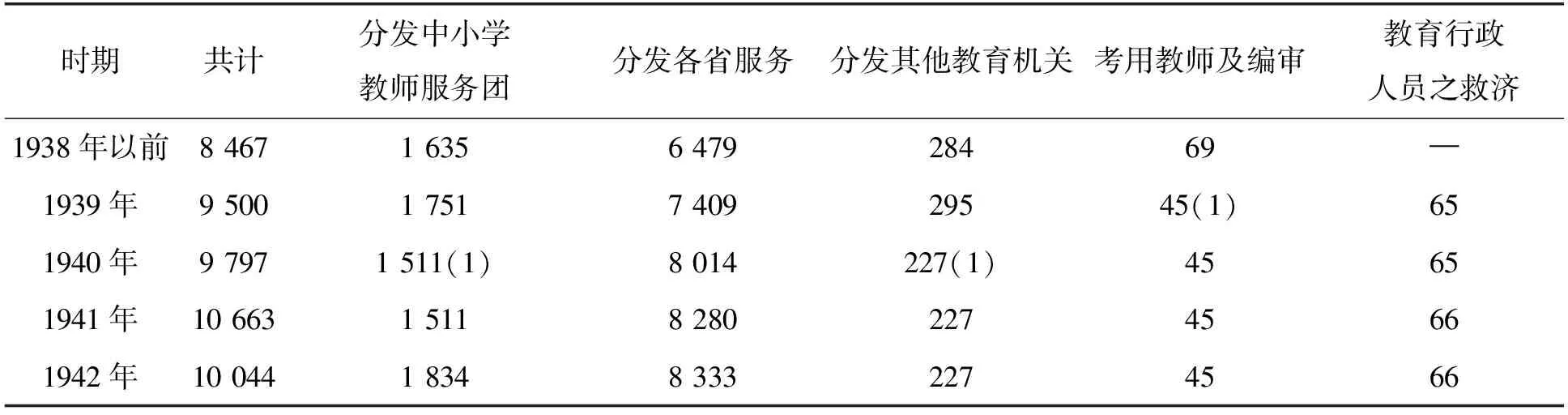

表2 对战区小学教职员及教育行政人员之救济

表3 对战区中学教职员之救济

首先,派往各战区教师服务团服务是救济流亡失业教师的基本手段。其实,早在“九一八”事变发生的时候,国民政府鉴于东北流亡教师较多,于是就在北平成立专门救济的机构以维续东北教育的发展。全面抗战爆发后,1937年11月,教育部在河南、湖北等地救济战区各地流亡的中小学教师。在这批教师中有短期内无法安排工作的,便被教育部派往战区中小学教师服务团,以“推进当地之义务教育与民众教育”[29]309。后来,随着战区面积扩大,内迁中小学教师数量不断增加。1938年3月,教育部发布收容由战区退出之中小学教职员办法大纲,并在汉口、宜昌、长沙、郑州、西安等地增设登记处,同时要求后方各省市教育厅局自行救济收容。由于战区流亡失业教师数量较多,仅当年3月教育部直接办理的各登记处总计收容2 600余人。这批流亡教师除部分由教育部分派至国立中学外,其余编入新的教师服务团。至1938年8月,教育部先后设立的战区中小学教师服务团已达9个。1939年5月,教育部以各服务团地点变动,以地区命名多有不便,于是以数字来命名,如四川服务团改名为战区中小学教师第三服务团,贵州团改为第四服务团,到1939年底派往教师服务团者2 739人。1941年,由于服务团人数众多,教育部无法承担巨额费用,于是将服务团由10个缩减为8个。1943年,教育部又将8个服务团全部取消,同时设立3个战区工作团和2个边疆教育工作团。一般来说,经战区教师服务团登记并初步审查合格的战区教师,服务团会将他们的名册汇总呈送教育部,教育部再经过最终审查后,合格者由部派往所在地省教育厅令分配于所属各级学校充任教员。当然,也有一部分被分到服务团留用。通常情况下,经登记审查合格由教育部分派各服务团者,须在规定日期内携带许可证到各团报到,并填写调查表格后方为团员。这些战区教师成为服务团团员后即遵照各团分派前往服务地点,如对于所派工作有意见或困难者,可向各团团务委员会申述理由,经核定后改派。以贵州教师服务团为例,1938年2月,该团200余教师由汉口出发绕道湖南、广西两省入贵州,4月到达贵阳,休整后该团立即开展各种教育活动。在中学教导方面,该团将团中之中学教师派往贵州各公立及私立之中学“充任教职员”[30]。

表4 战区中小学教师服务团概况一览表(截止1939年12月)[31]

表5 1940年度战区中小学教师服务团办理中等教育概况一览表[32]

其次,派往各国立中等学校服务是救济流亡失业教师的又一方式。抗战之初国民政府于1934年3月在北平建立国立东北中山中学,以收容进入关内的东北流亡学生,同时招收不少东北籍中学教师在该校任教。全面抗战爆发后战区大量学生失学,因而,从1937年开始教育部在各安全区建立多所临时中学,用于收容来自东部各地流亡的学生。然而,战区中等学校教师纷纷流亡后方,生活无着,亦须加以安置。最初,当局将此等教师组织若干教师服务团为战事服务,由教育部给予薪金。但一时救济,终非长久之计。因而,1938年2月,教育部将各临时中学的“临时”二字取消,并在陕西、山西、湖北、甘肃和安徽等地设立12 所国立中学,以收容沦陷区的流亡员生。具体如,1938年5月1日,国立甘肃中学暨战区中小学教师甘肃服务团成立。该团址初设在天水城关帝庙,后因地方狭小,不敷应用,又迁至泰山庙。12月后,团址租伏羲城大街48号民房。彼时,该团有团员242人,除国立甘肃中学留用部分外,其他教师多参加民众教育,分往礼县为第二分团。“他们不顾长途疲劳,徒步跋涉,六月初到达礼县。”[33]167随着日寇侵略的加深,国民政府根据抗战的需要,又陆续在一些相对安全的地区创办国立华侨中学、国立边疆学校和国立师范学校等,同时又将各类中等学校按照性质和培养目标的不同,分为师范学校、职业学校和普通中学三类型。截止到1939年12月,经教育部救济战区退出之中小学教员,派往国立中学服务者就有1 680人。据统计,抗战期间教育部共创办国立中学31所,国立华侨中学3所,国立师范学校13所,华侨师范学校2所,国立职业学校13所,共62所,“计收容学生约五万余人,安置战区中等学校教师亦有数千”[10]259。不难看出,此等国立中等学校不仅可供给战区流亡青年学生以就学机会,还在一定程度上缓解了“教师荒”和登记教师分派难的问题。更重要的是,因为各校教员大多来自沿海地区或其他省份成绩比较优良的学校,由他们办理国立中等学校,推动教育发展,对于后方省市可发挥示范作用,对于改进一般中等学校素质亦有意义。

表6 国立中等学校之概况一览表(截止1939年12月)[34]

再次,分派各省服务是救济流亡失业教师的重要方法。全面抗战初期,教育部将登记合格的战区教师分至大后方,当时后方各省普遍缺乏师资,因此,对于收容战区流亡教师的工作给予极大支持。1938年7月,湖南省教育厅强调凡教育部分派各县之战区小学教员,到达目的地后无须再填登记表。“该项小学教员于各该县报到后,各主管机关即将其姓名、履历等填入登记小学教员名册,并于备考栏内著名‘教部分发’”,该项教员“由各该主管机关依照其学历经验,分派工作,薪金由教育部发给”[35]。1938年9月,教育部有感云南等地教育落后,特别指派经登记合格的80名战区中学教师前往云南服务。此后,教育部又在宁夏、西康两省成立边疆教育工作团。1939年3月,教育部在湖北省共登记战区退出之中学教员120人、小学教员1 400人,湖北省在接获命令后将这些中学教员分派于新增学级或原有各校另行增设之学级,小学教员则分配于各县小学。后来,国民政府在游击区恢复和重建了各级学校,于是,教育部将更多战区中小学教师指定到这些区域,并规定分配原则。如1941年江西省为收容江西、江苏、安徽、浙江和福建等省因受战事影响的失学学生,特在玉山、浮梁两地各设省临时中学一所,除“自行登记战区失业教师外”,得到了教育部分派的部分教师,从而有效地解决了师资问题[36]。据统计,截止到1939年底,通过教育部分派各省服务的战区教师共10 706人,其中分配湖北4 672人、湖南1 387人、四川708人、重庆市及中央社会部2 299人、广西319人、广东6人、安徽175人、云南47人、江西228人、河南122人、陕西217人、浙江300人、贵州194人、甘肃34人。

最后,派往其他单位服务是救济流亡失业教师的主要补充。彼时,经教育部统筹救济的战区流亡中小学教师还按照志愿、兴趣和专长分派至其他机构服务。如1939年通过教育部分派相关机构服务者达303人,其中分配于卡片识字班97人、儿童保育会81人、儿童救济协会95人、西康教养院30人、考用教师及编审员131人、考用国语教师42人、考用编辑员27人、考用审查员16人、选派考取中学教师赴云南服务者16人。又如1939年,经四川服务团登记合格的战区教师就已派充小学教师之服务地点工作及人数来说:“该团18人,社会部308人,第二社教工作团4人,民校134人,永川16人,国立编译馆1人,江苏旅渝小学7人,教育部5人,中山班筹备员1人,保育院1人,复兴中学2人,附中事务员1人,江津鸡公山小学7人,北碚71人,基督教负伤将士协会1人,中央军校职工子弟学校1人,江北敏逊小学2人,松溉纺织试验区1人,市党部4人,中央党部组织部4人,南川1人,永川巡回施教队4人,小学教师共607人。”[17]当然,各省登记的战区中小学教师除自行分发至不同机构从事教育活动外,也有不少被分派到其他单位从事相关工作。

三、国民政府对战区流亡中小学教师救济之成效

全面抗战爆发后国民政府对战区流亡中小学教师进行登记,并提供食宿,经审查合格后尽可能地分派至教育机关从事工作。考虑到职位有限,部分教师被派往各省协助当地党政机关组织民众、推行义务教育和指导战时服务等。由于国民政府重视对战区教师的救济,使得其在与日伪争夺教育控制权上占得一定先机,从而保证中国教育命脉的延续。

(一)国民政府对战区流亡中小学教师救济之成绩

全面抗战时期国民政府对战区流亡中小学教师的救济,促进了我国教育的持续健康发展。彼时,国民政府通过各种措施对战区流亡教师进行救济,使得我国教育能够在短期内得到迅速恢复和发展。正是因为这些战区教师的存在,无论是在大后方、敌后国统区抑或日伪统治区,都有他们从事教育活动的身影。这些教师在各自区域内,通过不同方式继续从事教育工作,为国家和民族储备了大批人才。需要指出的是,战区流亡中小学教师特别是战区教师服务团的教师,在西部偏远地区从事教育活动,也在一定程度上改善了当地的教育面貌。如第六团工作区在陕西安康、第七团在甘肃天水、第九服务团在湖南湘西,他们的教学活动不但极大地促进了当地教育发展,而且对当地经济社会的变迁产生重要的影响。具体如战区教师四川务服团在抗战期间就取得骄人业绩,仅以小学方面而言:该团建立永川普教励行区,开办保校共20个余所;办理江北县大石乡国民教育实验区,建立中心学校1所,保国民小学2所,初级小学16个班,高小4个班;办理永川西乡国民教育实验区,建立西乡中心小学1所,保国民小学8所,初小13个班,高小2个班,成人补习班2个,妇女补习班4个;“办理重庆市石膏乡实验区,建立石膏乡中心小学1所,保国民小学3所,初中12个班、高小3个班等;又协助办理北碚庆新小学、青木关中心小学、江津务本小学、新华小学等50余所;并在重庆南岸龙门浩、北碚、江津、永川、白沙各设民众学校1所,学生1 000余人。”[37]975

就实事而言,对战区流亡中小学教师的救济也激发了他们自身爱国情怀。在日寇步步紧逼的情势下,国民政府并没有忘记战区流亡中小学教师,通过各种方式给予他们救助。由是,被救济的战区教师大多积极履职,如有派往边远落后山区的战区小学教师曾写下豪言:“抗战建国,没有前线与后方,献身教育也同战士在沙场,别了,好友。幸勿忘!争取民族的生存!”[38]与此同时,被救济的战区中小学教师除正常教学外还进行社教工作,他们为扩大抗敌宣传经常深入民众中。1938年7月29日,战区教师四川服务团部分教员在重庆公共体育场举行抗敌宣传歌咏大会,并由教师带领所属第六民校儿童参加歌咏,当时听众数千余人,“热烈悲壮激起民众热烈情绪”[16]。同样,山西服务团每逢纪念日,各团员均参加游行宣传,某次游行中有教师与小学生在街头演说控诉日军侵华暴行时,听众无不愤怒,当时还有学生边唱歌边表演,“虎头帽戴红缨,小小娃儿去当兵,顾不得厨顾不得尿,要当抗日小英雄。打回老家去,打回老家去,定把鬼子消灭净,消灭净!”所有这些行动都激发了民众抗日热情,“打倒日本帝国主义!”的声音不断响起[39]。除此外,战区中小学教师也响应政府号召参与其他抗日活动,如有流亡教师被救济后,仍愿意潜入日伪统治区去从事教育活动。1944年,国民政府征召知识青年从军,内迁到大后方的教育工作者在鼓励青年学生积极入伍报效国家的同时,还自愿报名从军。

(二)国民政府对战区流亡中小学教师救济之不足

不可否认,国民政府对战区流亡中小学教师的救济工作也存在诸多问题,特别是分发难的问题一直未能得到有效解决。实事求是地说,每一个被救济的战区教师,都不应该将这种救济作为一种谋生手段,而是将此视为报效国家的机会,在此基础上养成良好的奉献精神。但是,抗战时期社会动荡不安,来到大后方的战区中小学教师大多携有眷属,因此,从经济方面说大部分不愿暂时离开相对富饶的后方城市。而就工作机会而言,国民政府统治的安全区域尤其是大后方很难容纳大量人口,因此显现一种两难现象:大后方工作机会少而谋求人多,偏远各机关虽待遇从优而多不愿前往服务,很多战区教师甚至认为教育部的救济和分派工作是一种国家责任,因此不少人并不是积极去寻求自救而是消极等待。因而,从数字上说未派工作者甚多,其实他们大多数都有很多工作机会,但因不愿接受才造成失业局面。因此,教育部后来规定凡登记合格之教职员,已由相关机构支配工作者,不得任意要求改派,其有不愿下乡工作者应即不予登记,或取消其资格。具体如湖南省,自1938年2月奉令举办中小学教员登记以来,该省前后共登记战区中学教员309名,小学教员1 867名,其中或有不合格经教育部批驳者,或准予登记分派工作而未到职者,或中途自动离职者,因而到当年10月底,经登记在该省较为偏远地区服务者,“中等学校仅34名,在小学服务者93名”[40]。当然,为使被救济战区中小学教师能安心工作,教育部在薪酬问题上充分考虑了工作性质和地域的不同进行分类规定,如分至国立中学的教师月薪平均50元、职员30元;在教师服务团任教者原任中学教员者支45元、原任小学教员者支25元;分派至各省服务者,中学教员30~40元、小学教员15~25元[41]。但是,各教师服务团团员及登记合格分至各省市服务战区的中小学教职员,多有挂名领取生活费或兼职兼薪事情发生。1941年,教育部要求各服务团及各省教育机关,须随时严密调查各团员或登记合格战区中小学教职员,如有兼职兼薪或挂名领取生活费者即予开除团籍,取消登记资格。“各机关、学校请求派用团员或登记之战区中小学教职员,应由各服务团及各省市教育行政机关随时督促正式任用,已正式任用者停发生活费。”[42]

此外,救济经费短缺使流亡中小学教师基本生活得不到保障。尽管国民政府为救济战区教师推行诸多措施,也确实救济了不少人,但战争导致各级政府财政萎缩,以致救济成效被打折扣。如1940年5月,10个教师服务团的团长集体致函教育部,说明团员每月所领生活费数额不足以维持生活。8月14日,第八服务团更是向教育部求救指出百物昂贵,尤以日常生活必需之米麦等物价逐日飞涨,……生活不能安定工作势必松懈,按现实情况看,给予增加薪额亦不足以应逐日飞涨之物价,长此以往,则设团服务之初旨恐难收预期之目的。”[43]但是,教育部对于此种局面大多数时候表现无能为力。正因如此,时有登记合格人员未经报到即行他往,或仅暂时服务,一旦遇好机会就另谋他职,失职后又复请求登记或请复登记资格,或已有工作蒙请登记冀得兼领生活费。这种情况的发生不但虚糜国币,反足以养成贪得无厌之习性。1945年9月28日,教育部长朱家骅在教师节讲话时指出,抗战期间无数教育界人士万里播迁,颠沛流离,但是“仍能固守岗位,维持教学”,这种刻苦忍耐的精神“确实难得”。同时,他也指出因为事实上的各种困难,引起教师的情绪不安,遂致影响教学,影响个人研究,“使战时教育水准低落,这正是过去的缺点”[4]331。

国民政府在实施教育救济的过程中,也不断强化对战区教师的管理,如每个战区教师服务团规定团员编制,5人为1小队,3小队为1中队,2-4中队为1大队,每队各设队长1人,并在每工作区内又就团员人数20~80人,成立一分团并设负责人1人“主持分团事宜”[44]。彼时,除分至社会团体的教师由单位自行考核外,大量被分配在教育系统的战区教师都要接受国民政府各教育行政当局的监督,在战区服务团的教师每学期由团呈部考核,其他分至各省的教师则由当地的教育机关管控并报教育部审核,如湖北省教育厅要求战区退出经登记审核合格之教员,均应准时往教师服务团,“按实际人数分编若干队,遵照部颁服务团办法并斟酌本省实际情形办理”[45]。

结 语

综上所述,全面抗战时期,面对日寇对中国教育的摧残与破坏,国民政府在军事战场上开展同日寇争夺的时候,还注意在教育领域对敌斗争。毫无疑问,国民政府为救济战区中小学教师做了大量卓有成效的工作,这一点也是有目共睹的。据统计,自全面抗战爆发至战争结束,仅教育部就救济战区中学教师6 976人,小学教师11 631人,至于相关教育机构及社会各界的救济人数则更多。这些被救济的战区流亡中小学教师大多胸怀爱国之情,克服无数困难,在各行各业努力工作,作出了应有贡献。总之,抗战时期国民政府通过实施战区中小学教师救济政策,不仅为西部地区教育的快速发展准备了条件,而且为战区流亡青年学生的成长成才提供了师资保障,更为战后收复区教育的恢复保留了力量。诚然,抗战时期国民政府在救济战区流亡中小学教师的过程中存在不足,甚至带有政治色彩,但是这些教育救济措施从另一面也暴露了日寇对中国沦陷区奴役的残酷性。当然更重要的是,此救济手段为争取抗战胜利奠定了坚实的基础,更维护了中华民族的教育根基,因而它的历史作用不可低估。