“竹林七贤”砖画上的阮籍形象

范子烨

“竹林七贤”砖画于1960年在南京西善桥南朝大墓出土(参江苏省美术馆编《六朝艺术》,江苏美术出版社,1996,44—45页)。在罗宗真先生主持撰写的考古报告发表以后(南京博物院、南京文物管理委员会《南京西善桥南朝墓及其砖刻壁画》,《文物》1960年第8、9期合刊;罗宗真《南京西善桥油坊村南朝大墓的发掘》,《考古》1963年第6期),学术界对此充分的关注,但大都属于艺术考古和绘画史方面的研究。美国艺术史家奥德瑞·司伯乐(Audrey Spiro)教授甚至以此为研究课题撰写了一部学术专著《思接往古:中国早期肖像画中的美学与社会问题》(Contemplating the Ancients:Aesthetic and Social Issues in Early Chinese Portraiture,加州大学伯克利分校出版部,1990),其所发表的《气韵生动—五世纪中国南方的趣味与传统》(原载Oriental Art Magazine,1992)对此亦有深入的研究。而2013年,在南京栖霞镇狮子冲北象山南麓南朝大墓再次出土了“竹林七贤”砖画,由于特殊的原因,墓中的砖画虽然未能全部揭露,却显示了独特的文化价值。笔者有幸较早见到了这批图像清晰的数码照片,初看之时,深感惊异。这里仅就以上两次出土的“竹林七贤”砖画中的阮籍形象略陈管见,谨供音乐考古工作者和一般文史爱好者参考。

陈留阮氏是一个音乐世家。如阮籍之父阮瑀曾受业于著名音乐家蔡邕,与蔡文姬为师兄妹,阮籍的侄子阮咸以及阮咸之子阮瞻也都是著名的音乐家。而阮籍“嗜酒能啸,善弹琴”(《晋书·阮籍传》),并著有《乐论》一篇。《咏怀诗》其一载“夜中不能寐,起坐弹鸣琴”。也反映了他弹琴吟诗的生活常态以及良好的音乐艺术修养。这种情况在南京出土的“竹林七贤”砖画中也有充分的表现。

首先,我们看西善桥南朝大墓出土的“竹林七贤”砖画中的阮籍形象

(图1)。阮籍的姿态既非吹口哨,也不是《世说新语·栖逸》第一条记载的“声如数部鼓吹”式的呼麦歌唱,而是“啸指”。“啸指”,又称“指啸”,其本质是指笛,即以手指为核心的吹奏艺术,它是手指、口腔与气息相结合的音乐艺术,与声带无关;因此,它不是喉音艺术,也没有喉音的作用,在乐理上与基于喉音、一人多声的呼麦艺术有本质的区别。

指啸艺术很早就产生了,如佛典的记载:

或有扬声,大叫大唤,或复吹指,或弄衣掌。

或于口中,吹指造作,种种鸟声。

解夏小参,呼风啸指,傍若无人。(以上三条材料分别见隋天竺三藏阇那崛多译《佛本行集经》卷八《从园还城品》第七上;《大正新修大藏经》第3册,No.0190,0690c10,卷一六《耶输陀罗梦品下》,《大正新修大藏经》第3册,No.0190,0726b01以及参学道准禧会绍贤编《临安府净慈报恩光孝禅寺后录》,《虚堂和尚语录》,《大正新修大藏经》第47册,No.2000,1045a24)

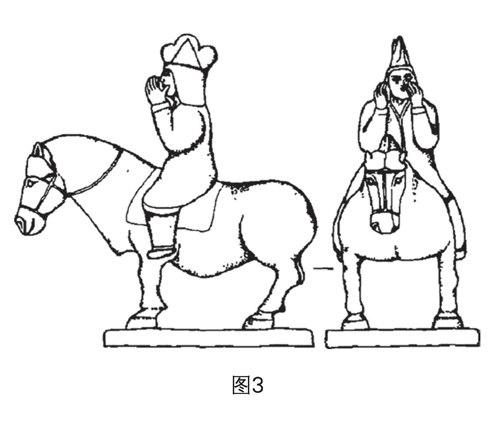

可见在佛陀时代啸指艺术就已经非常流行了。作为佛教音乐文化伎乐供养的组成部分之一,指啸造像以及指啸艺术的文化背景,尤其值得我们关注和研究。右图(图2)是太和元年(477)北魏宋绍祖墓石椁板内侧西壁的伎乐人图像(刘俊喜《大同雁北师院北魏墓群》,文物出版社,2008,130页),显而易见,就手形和指法而言,这位伎乐人与阮籍非常相似。此外,宋绍祖墓还出土了两件骑马的鸡冠帽武士俑(刘俊喜、张志忠、左雁《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年第7期),“武士两手横置于嘴前,作吹奏状”,一个是以拇指入口,一个是以小指入口,皆为指啸的形式(图3)。正如论者所言,“胡俑的出现反映了东西文化交流的现象。墓中出土了四个高鼻深目的胡俑,他们的服饰与众俑不同,尽管肢体残缺,但根据动作判断应为伎乐俑。史料记载,孝文帝太和元年,北魏宫廷内已有‘四夷歌舞之设,这说明西域音乐在北朝也占有非常重要的地位。”(同上)啸指武士俑为我们判断阮籍啸指提供了有益的参照。而单就此画的阮籍形象而言,可以命名为《阮籍啸指图》。

我们再看南京狮子冲南朝大墓出土的“竹林七贤”砖画中的阮籍形象。画中的阮籍手持一个香蕉状的东西,这实际是一个高音的小胡笳,古代称为吹鞭(图4)。在这幅画中,小胡笳被阮籍擎在手中,衔在嘴里。阮籍两腮鼓气,显然是用腮气吹奏,其气息必出丹田,发于两肋。宋陈旸《乐书》卷一三〇对这种乐器有如下记载(图5):

汉有吹鞭之号,笳之类也。其状大类鞭焉者。今牧童多卷芦叶吹之。昔《先蚕仪注》:“凡车驾所止,吹小箛,发大箛。其实胡笳也。古之人激南楚,吹胡笳,叩角动商,鸣羽发徵,风云为之摇动,星辰为之变度,况人乎?刘畴尝避乱坞壁,贾胡欲害之者百数,畴援而吹之,为出塞之声,动游客之思,群胡卒泣遁而去。刘越石为胡骑围之者数重,越石中夜奏之,群胡卒弃围而奔。由此观之,笳声之感人如此其深,施之于戎貉可也。晋之施于车驾仪注,不几乎变夏于夷邪?”

可见在晋代,胡笳已经成为皇家出行仪式音乐的一部分,陈旸对此竟然发出“变夏于夷”的慨叹。宋程大昌《演繁露》卷八“吹鞭条”:

马融《笛赋》云:“裁以当便易持。”李善注曰:“,马策也,裁笛以当马,故便易持。”沈括辨之曰:“潘岳《笙赋》‘修内辟,言此笛但裁一,五音皆具,故曰易持也。马安可为马策也?”予案《急就章》曰:“吹鞭、箛、篍,课后先。”《唐韵》曰:“箛,竹也。”《说文》曰:“篍,吹筒也。”《玉篇》亦曰:“篍,吹筒也,以竹为鞭,中空可吹,故曰吹鞭也。”即马策,可以策马,又可为笛,一物两用,军旅之便,故云易持也。今行陈间皆有笛,即古吹鞭之制也。括岂不见《急就章》书,而臆立此难也耶?

胡人的吹奏乐器,古人统称为胡笳,这种广义性的胡笳,主要流行于唐宋及以后的各个时代;如果专指无簧无哨片的吹管乐器,则是狭义性的胡笳,主要流行于汉魏晋南北朝时期。陈旸和程大昌将多种胡笳杂糅在一起进行讨论,是很不科学的,因为广狭意义的不同,胡笳在乐理上便产生了巨大的区别,而是否有簧片则是问题的关键。阮籍手执的吹鞭形制比较小,当然音就比较高,从其外形判断,它并非用动物的角制成,而是端口封闭的有簧类吹奏乐器,可能是木制的或者苇制的。其尖部朝上,吹管较短,应是插入的簧。阮籍右手五指置于乐器端口,从手指的形态看,这件乐器可能有按孔。画中的阮籍,一副胡人的面相。这幅砖画的发现,为中古音乐史提供了鲜活的材料,对古代乐器学的研究具有重要意义,可以命名为《阮籍吹笳图》。

由上述可知,南朝两座大墓出土的“竹林七贤”砖画,其对作为音乐家的阮籍形象的表现有很大的差异,即由啸指的形象转换为吹笳的形象,而这一切在古代文献中均无记载。这些砖画的创作实际是后人对阮籍音乐活动的一种文化想象,体现了南朝艺术家对这位魏晋名士的特殊理解。由此可知,所谓魏晋风度,实际与士人的艺术修养也是密不可分的,阮籍以长啸著名,嵇康以琴艺驰誉,阮咸以琵琶垂声,皆是人所习知的范例。琴属于中土固有的乐器,而外来的音乐艺术形式,无论是器乐(如胡笳、指啸),还是声乐(如长啸),在魏晋时代都是非常时髦的,就如同近现代以来很多国人崇拜西方音乐艺术一样。这一切都是魏晋风度的特殊的音乐符号,也是魏晋士人精神史上的一个亮点—一切音乐史都是精神史。

南朝艺术家对“竹林七贤”音乐人的形象重塑,并以摹印砖画的形式埋入墓中,与当时人的信仰有密切的关系。古人认为,在幽明的世界中,音乐有超度亡灵的功用,可以使亡灵随着音乐走向天国,在古人看来,这种超度和指引是艺术化的,也是令亡灵与生者无限愉悦的。但就音乐形式而言,无论是啸指,还是吹笳,均属于胡乐,即西北游牧民族的音乐艺术。“边风落寒草,鸣笳坠飞禽。越情结楚思,汉耳听胡音。”[(南朝宋)吴迈远《胡笳曲》]音乐对于人类纷纭复杂的意识形态具有超越性。因为音乐是文化的先行者,语言之隔阂与民族之争战,赖音乐之传播得以化解,而音乐之传播,乃是实现异域文化之总体输入的重要前提。在人类的所有艺术形式中,音乐是心灵化程度最高、距人类心灵最近的一种艺术形式,在沟通地域不同、种族不同、风俗不同、文化不同、信仰不同和语言不同的各种人类群体方面,音乐艺术占有特殊的优势,因为音乐常常能够超越这些差异,成为维系人心、建立人类心灵秩序的基石,由此而创造一个又一个人类文化的奇迹。

(作者单位:中国社会科学院文学研究所)