论初唐四杰骈文观念的嬗变与骈体革新

□王亚萍

(武汉轻工大学 人文与传媒学院,湖北 武汉 430048)

作为因骈文成就突出而名为“初唐四杰”的王杨卢骆,他们的具体情况差异很大,闻一多先生在《唐诗杂论》一书中专门论及初唐四杰,称四人“无论在人的方面,或诗的方面,都天然形成两组或两派”,并考证指出这四个人性格迥异:年龄稍长的卢照邻和骆宾王属于“浮躁浅露”型,年龄较小的王勃和杨炯则属于比较“沉静”的类型。性格的不同没有成为“四杰”并称的阻碍,我们试着从四杰的思想理路上寻找他们的相同点,发现入蜀之前四杰均表现出鲜明的儒家诗教观,入蜀之后的骈文创作表现出抒怀言志的文学观点。骈文观念的一致在他们并称的过程中起到重要作用,有学者称之为“卓越的一致性”。

一、前期:载道与风骨并重的骈体革新

初唐四杰的骈文观念渊源于汉代儒家诗教观,近承六朝以来刘勰、王通所倡导的“文以载道”观点,以颂圣为主。“文以载道”说的本质是儒家诗教观在六朝隋唐的变通说法,其实质如刘勰所言“道沿圣以垂文,圣因文而明道”,隋末唐初王通认为士人应“贯乎道”“济乎义”。南北朝和隋朝的儒学家在论述文学作品时几乎均以宗经述圣来阐释文章明道的本质。如南朝大儒裴子野在《雕虫论》中指责当时文风颓丧,“摈落六艺”“淫文破典”,不足取。颜之推指出:“夫文章者,原出《五经》”,李谔要求“择先王之令典,行大道于兹世”。

初唐四杰文以载道的骈文观念还与他们的家学、师承相关。四杰中年龄较长的卢照邻自称是姜尚、卢敖、卢植、卢谌之后。其中卢植刚毅有大节,常怀济世志,董卓议废立时,群僚不敢言,唯有卢植抗议,《后汉书》本传曰:“风霜以别草木之性,危乱而见贞良之节,则卢公之心可知矣。”他师事马融,通古今经学,学为儒宗,贞观二十一年(647)唐太宗诏令历代先贤配享孔子,其中就有卢植。卢照邻《释疾文·粤若》:“尚书抗节兮,属炎灵之道丧;中郎含章兮,遇金行之纲颓。彼圣贤之相续,信古往而今来。人何代而不贵,代何人而不才!……弥九叶而逮余兮,代增丽以光熙。”卢照邻受到家族奉儒的影响,始终保持着经世致用的儒学精神。后随曹宪、王义方学习《苍》《雅》及经史。王义方有忠义正直、骨鲠慷慨的品性,《旧唐书·忠义传》载其“博通《五经》,而謇傲独行”,这种性格影响了卢照邻。永徽二年(651)卢照邻随家迁居京城,因文学才华受到素有“忠鲠”之誉来济的奖掖;入襄州后因品性相投与“经纶謇谔”的张柬之交谊深厚。可见教育、交游经历使卢氏更具骨鲠简傲之气。

骆宾王虽为鹜州义乌人,却长期受到齐鲁儒学深厚的影响。《与博昌父老书》一文称其十岁时随父出任博昌县令,从学于张学士、辟闾公;其父去世后,家道中落,生计促迫,奉母移家瑕丘,依于县令韦某,继续学业:“从师负笈,私默识于书林。至于九流百氏,颇总缉其异端;万卷五车,亦研精其奥旨。”居齐十年,又得其母严加管教,“托根邹邑,时闻阙里之音;接闬雩津,屡听杏坛之说。加以承断织之慈训,得锐志于书林”,因而他颇得齐鲁儒学精髓:“淹中故俗,体朴厚之弘规;稷下遗甿,陶礼义之馀化”,表示自己要“思鲁国之执鞭,蹈孔圣之馀志”,骆宾王服膺齐鲁儒学,强调经世致用的人生追求。

王勃则受到家学影响,祖父王通所创立的河汾之学是隋末唐初北方儒学体系的一个重要分支。王勃继承了王通以礼乐教化为主的“文以载道”说:“遗风旧烈,尚存清白之基;祖德家声,代有纵横之目。”杨炯家居华阴,年十岁便应神童举,待诏弘文馆,所学是关陇儒学,后与王勃交往甚深,曾邀王勃一道去华阴老家小住,谈论诗文,那么他受到河汾之学影响是必然的。王勃、杨炯等指责“梁魏群材,周隋众制”,“未尽力于《丘》《坟》”,“不寻源于礼乐”,要求以“经籍为心”,大致本于王通的文学观。杨炯与王勃持有相同的文学思想,与此相类似的还有卢照邻,在当时以薛元超为中心形成了一个思想一致、互相鼓舞的文学圈子:

薛令公朝右文宗,托末契而推一变,卢照邻人间才杰,览清规而辍九攻。知音与之矣,知己从之矣。于是鼓舞其心,发泄其用。

王、杨、卢三人意见相似,虽未提及骆宾王的骈文观念,但骆宾王自谓“身负管乐之资,志怀周召之业”,其人生理想也表现出匡时济世的宏伟抱负:“上则执鞭为士,王庭希干禄之荣;次则捧檄入官,私室庶代耕之愿”。四人浓厚的儒家思想,使他们认同并接受了儒学诗教观和“文以载道”说,成为他们颂圣骈文观念的基础。

联系当时实际,四杰倡导颂圣的骈文观念与许敬宗宏博壮丽的骈文观念不谋而合。麟德元年(664)至总章二年(669),初唐四杰创作的大赋大颂及干谒书启表现出经世致用和急于干进的心态便与许氏文风的引导有关。乾封元年(666),王勃经刘祥道表荐应幽素科,先后向朝廷投献《宸游东岳颂》《乾元殿颂》文章,王勃表达出“攀翰苑而思齐,傃文风而立至”,并有“拾青紫于俯仰,取公卿于朝夕”的幻想以及“材足以动俗,智足以济时”的自负;杨炯呼无德才之官为“麒麟楦”,表现出欲有作为而不得的愤激心理;骆宾王尊儒重德,强调“道在则尊,德成而上”。贞观重臣是他们羡慕的人生标杆,卢照邻在《南阳公集序》中表达出对“虞李岑许之俦以文章进,王魏来褚之辈以才术显。咸能起自布衣,蔚为卿相”的羡慕,迫切希望自己也能“晨趋有暇,持彩笔于瑶轩;夕拜多闲,弄雕章于琴席”。他们深知若要实现政治抱负必然要走科举之路,多次干谒,也因此得官。乾封元年,骆宾王经刘祥道表荐应岳牧举及第,拜登奉礼郎,为东台祥正学士,以奉朝会、祭祀之礼;同年,王勃受到刘祥道推荐应幽素科及第,入沛王府为侍读,第二年便作《平台钞略》十篇,将前代藩王行事之优劣是非,汇编成集,加以论赞,以明鉴戒之意。从其仅存的《平台秘略赞》十首中可看出与魏徵《诸王善恶录》的主旨一脉相承,对当时王族的骄奢腐化及其根源提出严正的警告,继承了贞观之治匡时济世的理想。

因而可知,初唐四杰文以载道的骈文观念融合了对王朝的颂扬、对历史的反思和对理想政治的崇敬,这种复杂的情绪让四杰在创作时夹杂了时不我待、使命感强的意识,会不自觉地偏于风骨的特征。正如杨炯在《王勃集序》中所言:“龙朔初载,文场变体。争构纤微,竞为雕刻。糅之金玉龙凤,乱之朱紫青黄。影带以徇其功,假对以称其美。骨气都尽,刚健不闻。思革其弊,用光志业。”四杰所批判的是“纤微”“雕刻”“骨气都尽、刚健不闻”,他们从辞藻宏博、提倡刚健骨气两方面革新骈体。

首先,他们强调文辞宏博雅丽,以宏博来廓清绮碎的文风。具体方法是在文中大量堆砌日月星辰、乾坤宇宙等表现宏伟气象的辞藻,表现出视野广阔、气象博大的风格,歌颂皇家庆瑞、王化德泽。龙朔变体包括上官体和颂圣体,颂圣体镶金嵌玉、宏博壮丽,与上官体追求“纤微”恰好相反,因而以许敬宗为代表的颂圣体骈文自然成为初唐四杰变革文风所采取的文体形式。龙朔二年(662),年仅13岁的王勃在长安从曹元学医,他于此时极力反对上官体,并且受到薛元超、卢照邻的支持,声名大振。与此同时,许敬宗拜为右相,加光禄大夫。次年为太子少师,同东西台三品,依旧监修国史。位高权重的许敬宗,当时无出其右。两年后许敬宗诬陷上官仪,致其下狱而死。王勃选择在这个时候批判上官体,效仿以许敬宗为代表的颂圣体表现出急于功名的心态,此时他在《乾元殿颂序》中歌颂武则天“居龙幰而调元”的懿德,颂文大量使用天地、日月、时辰等词汇,表现了王勃投武后所好的心理,史书记载“‘天、地、日、月’等字皆则天能事”。由此可知,王勃于此时提出的文风变革紧密适应了武则天干政擅权、斥逐上官仪之党、贬逐贞观旧臣的政治形势,助长了以武后为中心的虚美浮夸的文风。自抨击上官体后王勃居长安为求仕做准备,并于麟德元年(664)上书右相刘祥道求表荐以应明年制举。王勃制举及第后,向朝廷投献《宸游东岳颂》《乾元殿颂》等大赋大颂,被沛王李贤征为侍读后,他又创作了《九成宫颂》《拜南郊颂表》。这些长篇赋颂都极力追求文辞宏博,杨炯评价王勃这类骈文“伟鉴”“雄伯”“壮而不虚”“刚而能润”,清人蒋士铨则评王勃这类骈文“奢而淫”(《评选四六法海》总论)。这些赋颂骈文的影响力很大,加之王勃干谒求官成功的经历,使那些“后进之士,翕然景慕”,文坛上很快形成了“词林增峻,反诸宏博”的文体文风,这种文风的弊端在于“别为纵诞,专求怪说,争发大言”,已然有落入虚妄文风的嫌疑。杨炯的骈文同样反映了颂圣的观念,《老人星赋》以“至德承天”歌颂了武则天的盛德,并表示“虽前皇之盛德,又何以加于此乎!”作为久居馆阁的文人,杨炯还创作了大量的宴集序文,如秋日与馆阁文臣于秘书省把酒言欢的《登秘书省阁诗序》,描写隐居生活的《群官寻杨隐居诗序》,与同侪欢宴饮酒的《崇文馆宴集诗序》等。这些骈体序文歌颂雍容和睦的馆阁集会,都是“心同匪石,达人千载之交;手握灵珠,文士一都之会”,杨炯大费笔墨描写这种“陶陶然乐在其中”的宴会也是对朝廷的颂扬。这些序文大多比较端雅,用语宏博雅丽,多用“浑金璞玉,凤戢龙蟠”“河图”等字眼。

卢照邻与骆宾王虽然对以文学求仕进不赞同,但他们对王勃的革新并不反对,杨炯在《王勃集序》中谈到“卢照邻人间才杰,览清规而辍九攻”,指出卢照邻受王勃影响而停止了对古今文士的各种攻击。卢照邻对王勃深加推许,认为王勃所作的大赋大颂符合“清规”。与王勃一样,卢照邻的人生理想也体现出对贞观重臣的羡慕:

含毫顾盼,汉家之城阙风烟;逸韵纵横,秦地之林泉鱼鸟。黄山羽猎,几奏琼篇;汾水楼船,参闻宝思。……雅颂不作,则后死者焉得而闻乎?

他于文中毫无掩饰地表达自己的真实愿望是陪同君王祭祀天地、羽猎林泉、奏献赋颂,在现实条件不允许的情况下,只有大力提倡雅颂之作才可以稍微实现自己心中的理想。骆宾王心性较为恬淡,并不意味着他没有修齐治平的人生理想,《自叙状》明言自己的理想是“谈社稷之务,立事寰中”。因此四杰对台阁宫廷、“蔚为卿相”充满希望,这样的心情与希望使他们无法摆脱宫廷文风的影响,尽管他们倡导雅乐雅音,批判以上官体为代表的纤微、绮碎、柔靡的文风,但是那些华丽的、壮阔的、宏大的辞藻仍旧是大赋大颂所无法扬弃的基本语汇,因而他们的作品本身就呈现出自相矛盾的状态,四杰所批判的“糅之金玉龙凤,乱之朱紫青黄”的辞藻在他们的大赋大颂中随处可见,因而四杰的骈文理论与骈文创作无法达到统一。

其次,四杰提倡骈文创作要有刚健骨气。四杰骈文重宏博辞藻与许氏之文相近,风骨却远远超过许氏的颂圣体骈文。王世贞评价四杰诗文“翩翩意象,老境超然”,就着眼于他们注重刚健骨气的骈文特征,而许敬宗文则以曲意奉承为主,史载许敬宗“顺风阿意,背直从曲”,文多“虚美隐恶”,四杰却总能在耻干谒的观念与行为之间找到平衡点,以“露才扬己”为主要的创作手段,他们的书、启、颂、表等骈文作品展现了空前的自信。四杰在向达官贵人干谒时总是自夸文思敏捷、品行高洁,是经邦济世之才。如王勃自称“大论古今之利害,高谈帝王之纲纪”,“识天人之幽致,明国家之大体”;甚至自夸儒学仅逊于孔子,文才可媲美曹植:“一谈经史,亚比孔先生;再读词章,何如曹子建。”杨炯夸耀自己智勇双全,堪比“臧武仲之智,卞庄子之勇”,连一向低调自谦的骆宾王也一度自夸“身负管乐之资,志怀周召之业”,“高谈王霸,衒才扬己”。如若才华不被认可,四杰又表现出不屈王侯、不流尘俗的人格:“其迹可摈,而道不可藏;其身可辱,而志不可夺”,为弘道扬志宁肯藏迹辱身。

当露才扬己成为干谒需要的时候,刚健有力、提倡风骨的文章就成为他们所推崇的范本,那些气势充足、文采壮丽的文章总能使自己在众人中脱颖而出:“雕虫壮思,则符彩惊人;非马高谈,则铿锵满听。”他们的书启骈文透露出遍谒王侯的勇气,更流露出骨鲠的浩然之气:“人贫材富,罔窥卿相之门;貌弱骨刚,岂入王侯之宅。”骆宾王无论在品行、文才上都被明代胡应麟大加赞赏,认为他不同于另外三杰的原因在于有志气高洁的“孤忠”和推心奉母的“至孝”,从而“壁立难攀”,骆宾王以孤忠和至孝为文学基点,他两次奋勇入幕,边塞杀敌,高言“但令一被君王知,谁惮三边征战苦”,又提倡士子修孝德。上元三年(676),裴行俭征他为掌书记,他以母老不堪远行为由作《上吏部裴侍郎书》,情致凄楚,辞旨真笃,字字滴泪。以忠孝为本,骆宾王的骈文充满刚健正直之气,从而“挺生于景龙、垂拱之辰,骤揭天宝、开元之轨。雕章绘句则雾卷霞舒;授简挥毫则星流电扫”。其《代李敬业传檄天下文》气盖万古,刚健凌厉:

公等或家传汉爵,或地协周亲,或膺重寄于爪牙,或受顾命于宣室。言犹在耳,忠岂忘心?一抔之土未干,六尺之孤安在?倘能转祸为福,送往事居,共立勤王之勋,无废旧君之命,凡诸爵赏,同指山河。若其眷恋穷城,徘徊歧路,坐昧先几之兆,必贻后至之诛。请看今日之域中,竟是谁家之天下!

公等或家传汉爵,或地协周亲,或膺重寄于爪牙,或受顾命于宣室。言犹在耳,忠岂忘心?一抔之土未干,六尺之孤安在?倘能转祸为福,送往事居,共立勤王之勋,无废旧君之命,凡诸爵赏,同指山河。若其眷恋穷城,徘徊歧路,坐昧先几之兆,必贻后至之诛。请看今日之域中,竟是谁家之天下!

这篇檄文极具煽动力,史载则天初读微哂,读到“一抔之土未干”惊其才而责备宰相错失人才,震撼女主的就是骆宾王忠君护主、忧国忧君的大义。他忠于李唐王朝,因先君尸骨未寒、新帝无端被黜而忧心忡忡,为则天血腥夺权、群臣重寄爪牙而愤怒至极,呼吁群臣认清则天本质,共立勤王勋业。檄文以强劲有力、气势雄阔的文辞组织全篇,包含着激发情感、催人奋起的力量,更有凛然正气充斥其中,忠直愤激之气让人肃然起敬。

细究四杰骈体革新的这两种方法是矛盾的,他们一方面倡言宏博壮丽、歌功颂德的骈文,一方面又提倡刚健骨气,文风的刚健与笔触的批判紧密相关,用颂美观念去创作有凌厉骨气的骈文似乎不大可能。四杰认为只有“玉帛讴歌”“衣冠礼乐”才可称“大雅”,而词旨华靡、怨刺上政的文章违背了述德颂圣的骈文观念,并将其题材源头指向屈宋、贾马、曹王,杨炯批评“贾马蔚兴,已亏于《雅》《颂》,曹王杰起,更失于《风》《骚》”;王勃在《上吏部裴侍郎启》中批判淫丽文风,不但将源头指向屈宋,而且痛斥淫丽之风败坏了“天下之文”,酿成了建安时期“中国衰”、南朝刘宋“江东乱”以及齐梁周陈“亡国之祸”;以此为标准,连持论较为公允的卢照邻、骆宾王也难免对屈宋加以挞伐,他们认为屈原宋玉的作品已经显示出“弄词人之柔翰”“已颠坠于斯文”的创作倾向,根本不符合儒家“礼乐之道”“雅颂之风”的诗教观,只有荀卿、孟子能做到“服儒者之褒衣”。符合儒家诗教观的骈文是他们所追求的理想文体:“虽形骸真性,得礼乐于身中;而宇宙神交,卷烟霞于物表。至若开辟翰苑,扫荡文场,得宫商之正律,受山川之杰气。”骆宾王《和道士闺情诗启》论述了自己将文以载道作为诗文改革的出发点:

弘兹雅奏,抑彼淫哇。澄五际之源,救四始之弊。固可以用之邦国,厚此人伦。俯屈高调,聊同下里;思沿态巧,文随手变。

四杰赞美那些贯道济义的文章,稍微涉及“淫哇”则会排除在外,遑论刚健骨气。这样的要求很难实现,实践证明这条路是行不通的,连他们自己都无法完全遵循。四杰的骈文有承齐梁词旨华靡之处,入蜀之后骈文的主题转向抒情述怀,四杰在仕途偃蹇时创作的骈文透露出淡淡的悲伤,近承建安文人所抒发的“忧来无方,人莫之知”的哀伤情绪,远承屈宋楚骚之哀怨。更重要的是他们的作品反映现实生活,他们将文章“从皇宫殿苑移向了市井,由台阁移向了江山塞漠”,这些作品与颂声载道的骈文观念相去甚远。

由此看来,四杰文以载道的骈文观念与创作实际多有不合。他们一方面批判屈宋、曹王那些怨刺上政的作品,另一方面又以宏博廓清六朝以来的绮碎,全面继承了建安风骨,提倡刚健骨气,可是在实际创作中他们并没有很好地将二者统一起来,造成四杰既批评建安风骨而实质上又全面继承了建安风骨的矛盾现象。造成这种现象的原因在于四杰并未从根本上认知建安风骨的内涵,正如葛晓音先生所言:“王杨一方面提倡刚健的骨气,一方面又批判屈宋、曹王,这说明他们在理论上也处于自相矛盾的状态。四杰尚未意识到他们自己诗歌创作‘骨气翩翩,意象老境’的特点实际上与屈宋、曹王的精神是一致的。”理论上对建安风骨的批判并没有阻止实际创作中对其全面借鉴与吸收。这是因为,在思想层面上初唐四杰深受儒学影响,敏感的才思与理性的思辨糅合在一起促成了四杰骈文超越外在的景物和感性的人事变迁而上升到对宇宙、历史、人生奥妙的深刻探寻之中;在创作层面上四杰的骈文于不自觉中继承了建安风骨刚健有力的风格,他们傲视权贵的骨鲠性格使其在干谒王侯时能够保持文人的独立,作品呈现出高谈王霸思想的清刚劲健风格,而无路请缨的无奈又使他们的骈文呈现出悲剧色彩,因而四杰骈文在初唐颂美雅正骈文观念的发展脉络中,又保持着与其若即若离的关系,其实质就在于四杰骈文对建安风骨的全面继承。然而,在理论上他们并没有清楚地意识到这一点,风骨与颂圣的观念尚未在四杰的理论中得到统一便是明证。

二、后期:述怀与哲理交融的骈体革新

四杰才高位卑,后来又都离京入蜀,这段共同的经历对他们的生活道路、文学创作产生很大影响,也是他们人生境遇高度相似、甚至是四杰徽号得来的契机。入蜀之后四杰的骈文观念与骈体革新表现出与之前不同的特征:一是文体创新,大量创作抒发情志的赠序、宴序、游序等新体序文;二是内涵创新,用骈文表达“时、才、命”的哲学内涵。

1.新体序文

序,指序文,也称“叙”。明代文学理论家吴讷释“序”意:“其言次第有序,故谓之序也。”徐师曾释为:“亦作叙,言其善叙事理次每有序若丝之绪也。”叙为叙述,序也有叙述的意思。序文初指著作完成后,次第叙述写作缘由、内容、体例、过程等。南北朝时期已经出现序体骈文,如徐陵的《玉台新咏序》、庾信的《赵国公集序》等;也有如颜延之、王融的《三月三日曲水诗序》等少数的诗序,但多为描摹之篇,而非抒情之作。初唐四杰的序文促进序体文学大盛,不仅使传统的集序、诗序得到发扬光大,还创作了大量的赠序、宴序、游序,丰富了骈文文体。

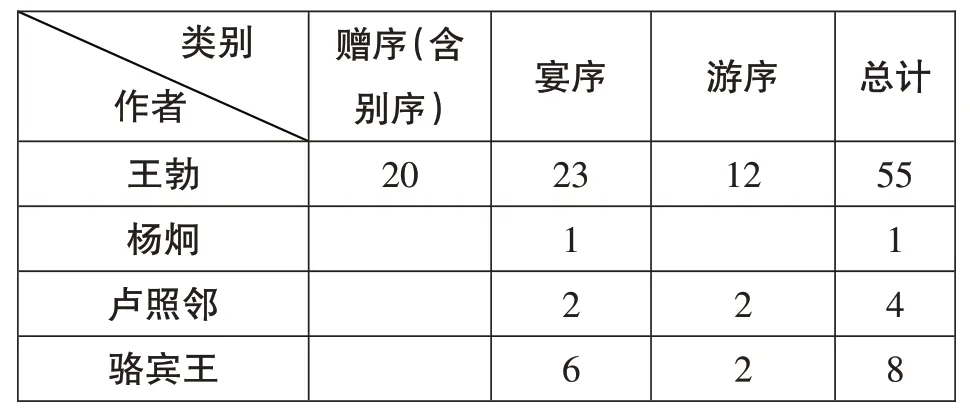

初唐四杰的序文大体可以分为传统序文和新体序文两类,传统序文以书序及各类文体的序文为主,诗序、书序、赋序、铭序、赞序等,其中诗序一体在六朝时已有较大发展,四杰创作尤多;新体序文则以赠序、宴序、游序为主。现将传统序文与新体序文的数量分列如下(见表1,表2):

表1 :传统序文

表2 :新体序文

由以上两表可知,初唐四杰序文最多的是王勃76篇,其次骆宾王20篇,卢照邻19篇,杨炯13篇。这些序文中佳作颇多,如卢照邻的《南阳公集序》《附马都尉乔君集序》和《乐府杂诗序》,杨炯的《王勃集序》等。这些序文除了抒发四杰骈文革新的观念外,还突出序文重视情志的特征。

首先,初唐四杰的序文表现出浓郁的抒情特征。序文在创作之初与抒情无关,后来演变为“序作者之意”,即作者的创作意图,序文可以自如地抒发作者的情志。四杰深受儒家思想濡染,积极进取,希冀建功立业、施展自己的才华,他们在序文中表达经世致用的抱负。王勃曾言“三尺微命,一介书生,无路请缨,等终军之弱冠;有怀投笔,慕宗悫之长风”,尽管自己地位卑微,但是他表明自己要像终军、宗悫一样请缨杀敌,建功立业,随时做好投笔从戎的准备。与好友相别本是伤感之事,但王勃将戚伤之情隐含在四方之志中:“丈夫四海,交颐非赠别之资”,从侧面表现出王勃建功立业的豪情壮志。王勃被逐出沛王府后,他在序文中酣畅淋漓地宣泄心中的愤懑不平之气,但绝无低落之情,反而认为只有江山、琴酒才可以宣泄他的“放旷寥廓之心”和“负郁不平之思”。他对无辜遭遣愤愤不平,于文中表达对盛世明君的怀疑:“顿忘山丘,坎坷于唐尧之朝;傲想烟霞,憔悴于圣明之代。”可见他的愤懑不平在于圣明之世竟遭遇如此坎坷,怀才不遇,身心交瘁。有志无时、生不逢时的感慨让王勃陷入深深的悲剧气氛中,“穷路之嗟”与“后时之叹”是其反复吟唱的悲剧主题,有志无时的悲痛对于他来说更是无法释怀的无奈。

骆宾王同样渴望实现人生抱负,他在文章中曾不止一次地表达自己“仰长安而就日,赴帝乡以望云”的人生理想,他“读书颇存涉猎,学剑不待穷工”,夜以继日,可现实往往不顺遂,惨淡的人生境遇成为他的生活常态,“进不有矫翰龙云,退不能栖神豹霞”,越去追求反而落得“君门隔于九重,中堂远于千里”的结果,这不免引起他的感伤。高宗仪凤三年(678),骆宾王因上疏言事,触怒武后而下狱,创作《在狱咏蝉》,序文成为其壮志难酬的最好诠释。作者在序文中多处化用典故以明自己的高洁之志,以晋代殷仲文官场不得志来比喻自己有志难酬的处境,又以西周召公断案明察秋毫的典故传达出自己无罪下狱的痛苦心情,更表达了希望有像召公那样的明君为自己沉冤得雪的心愿。秋夜狱中难眠,窗外寒蝉哀鸣仿佛为自己诉说心中强烈的悲伤情绪。作者借高洁品性的寒蝉宕开一笔,使文章以双线展开,明写寒蝉,实写自己,两条线索的交织点便是寒蝉高洁的品性与自己秉持的高尚人格相通,他们都有固守清节、与世无争的品格。最后,作者抒发自己多年来的艰难处境:“仆失路艰虞,遭时徽缠”,处境艰难更增加了自己的不安情绪,“闻蟪蛄之流声,悟平反之已奏;见螳螂之抱影,怯危机之未安”,整篇序文表达出作者惴惴不安、惶惑未定的心情,同时也流露出作者时运不济的哀怨。

同样为了完成济世的梦想,卢照邻在学业完成之后为谋取功名向长安的当权者递交干谒书启并拜访了著名学士来济。命运不济,卢氏余生都被病痛折磨,他在《病梨树赋》的序文中描写自己壮年困于病痛、多次求医都无法治愈的凄惨景况:

余独卧病兹邑,阒寂无人,伏枕十旬,闭 门三月。庭无众木,惟有病梨一树……花实 憔悴,似不任乎岁寒;枝叶零丁,才有意乎朝 暮。

这篇序文的创作时间大致是诗人为求访名医孙思邈而离开蜀地回到京城,恰逢孙氏伴随圣驾离京避暑,他孤身一人病卧小院,惟病梨相伴,梨树枝叶已经渐渐稀疏凋零,引发作者同病相怜的人生感怀,作者借梨树表达自己的哀伤情绪,托物比兴,悲不自胜。相较而言,现存杨炯的序文中没有谈及功名的说辞,但不能说他无心于功名,面对多年的仕途窘境,杨炯无可奈何、悲伤不已。少年成名,却等到二十七岁才补了一名校书郎,他也曾对此颇为不满,诗句“宁为百夫长,胜作一书生”便是其心情的写照。四杰用序文表达自己郁郁不得志的窘境,使序文由应用文转变为述怀言志的抒情文,这是他们的文体创新。

其次,四杰序文表达出朋友分别的愁绪和感伤。王勃在他的赠序中表达了对朋友的深情厚谊,离别的感伤与人生的感慨同样也是其序文的主题内容,如《越州永兴李明府宅送萧三还齐州序》一文就以友情与离别的伤感为主要内容,序文采取总—分—总的写作方法,于文章起首叙写与萧三分别的伤感:“不涉河梁者,岂识离别之恨”,渲染了悲伤的情绪,中间以游吴越、观禹穴、饮酒赏乐几件事叙写作者与萧三深厚的友谊,他们意气相投,为分别时的悲伤作铺垫。作者的悲伤情绪无法释怀,文末感怀“他乡岂是送归之地”,他乡送别更让人伤怀!这不仅引发作者羁旅他乡的感慨,而且让愁绪进一步蔓延。王勃旅居蜀地,于赠序文中多处写漂泊,如他称自己是“东西南北人”,常年“流离岁月,羁旅山川”,零落他乡,“天门大道,子则翻飞而赴帝乡;地泉下流,余乃漂泊而沉水国”。骆宾王更为巧妙地将离别之情融入景色描写,运用拟人、通感的手法托物传情:“于时晚吹吟桐,疑奏别离之曲;轻秋入麦,似惊摇落之情。”“疑”“似”分别描写了桐树摇动、小麦起伏的姿态,这些都能使作者联想到别离之曲,情绪似乎还不那么低落,可是当他念及“歧路是他乡之恨,沟水非明日之欢”时便将整篇文章的感伤愁绪推向高潮,他乡遇故知本是人生幸事,短暂的相聚又加深了离别的愁绪:“夫人生百龄,促膝是忘言之契;丈夫四海,交颐非赠别之资。然乃想山川之遽遥,送归将远;惜岁华之不待,行乐无时”,将年华流逝、相见无期的感伤融入全文,令人凄恻。

四杰有些序文还流露出闲适之情。骆宾王曾居于扬州,他在《扬州看竞渡序》一文中描写了夏日江干竞渡的热闹情景:“桂舟始泛,兰棹初游,鼓吹沸于江山,绮罗蔽于云日。便娟舞袖,飘飏歌声,得清风而更远。”序文生动形象地描写江上竞渡的热闹非凡:先写比赛开始时舟桨始发的紧张画面,接着描写了万艘小船争渡的沸腾场面,锣鼓喧天,彩旗飘扬。岸边歌声、笑声此起彼伏。诗人从河中、岸边的景色切入,将竞渡时的热闹氛围只言片语地勾勒出来,伴随着视觉、听觉的不断切换,使我们应接不暇,仿佛自己置身于这热闹非凡的赛舟盛况之中。

2.“时、才、命”哲学内涵的思索

初唐四杰入蜀后的骈文创作中呈现出对“时、才、命”主题的哲学思考,体现出对楚辞的继承,在文体上也多采用骚体的写法。

四杰骈文中对“时、才、命”主题的思考建立在叙述宏大的历史背景和宇宙难测的基础之上,表达了他们处于盛世而无法实现理想抱负的怅惘情绪。这一主题在他们的颂圣类骈文中已经出现:以歌功颂德起笔,归落于有时无命的愤激和对盛世炎凉的无奈。王勃骈文常用贾谊不遇以抒发自己才高位卑的不平之气:“贾生、晁错,复流涕而言矣”,“有时无主,贾生献流涕之书”。卢照邻在《南阳公集序》中从周礼开始,历数楚汉相争、萧曹辅汉、袁曹相争等历史事件,接着表达了对贞观君臣的艳羡,最后借庄周悼惠子之痛和向秀悲嵇康之伤传达出盈虚有数的感慨:“辍斤之恸,何独庄周;闻笛而悲,宁惟向秀!徒勤观海,未知渤瀚之倪;永好谈天,莫究氤氲之数。”《宴梓州南亭诗序》更是在叙完宴会之欢会惬意后流露出欢乐不常的惆怅:“百年之欢不再,千里之会何常。”骆宾王《答员半千书》:“杨朱徘徊于岐路,阮籍怵惕于穷途。嗟乎!霜往露来,岁华不待;山高河广,离会无时。桂树寒花,公子去而忘返;松岩春草,王孙游以不归。”此前员半千致书劝其急切干进,骆宾王的答书却不以为然,固然是其守孝居乡、淡泊明志的反映,却也流露出盈虚有数、人生骤变的隐忧。

时命观在四杰身处穷厄时所产生的后果是双重的,一方面四杰从历史兴衰中寻找穷而终通的典型,以积极的心态看待困境,消忧释愁,相信天道循环,否极泰来,坚定人生抱负必将实现的信心;另一方面四杰遭受着持续不断的打击,又使他们对天道产生了怀疑,转向宇宙难测的哀叹,由坚定儒家“知其不可为而为之”转而遵从道家“知其无可奈何而安之若命”,四杰在人生最后都不约而同地选择了道家思想,并在其骈文中表现这一转化过程。

王勃因檄鸡文事件被逐出沛王府后赴蜀,第二年作《为人与蜀城父老书》,虽名“为人”向蜀中人士求周济提携,其实全是自己思想感情的流露,篇首“盖闻天地作极,不能迁否泰之期;川岳荐灵,不能改穷通之数。岂非圣贤同业,存乎我者所谓才;荣辱异流,牵乎彼者所谓命。”流露出隐忧茫然的情绪。咸亨二年(671)重入长安参选,在他的干谒书启中多处表现对“时命”的思考,透露出无奈之后的达观心态:“时非我与,雄略顿于穷途;道不吾行,高材屈于卑势。”咸亨四年(673)的曹奴事件比檄鸡文事件对王勃的打击要严重得多,他在此之后所作的骈文表达出对穷通有命更为深刻的思考。上元二年(675),南行交趾,八月中旬到楚州作《秋日楚州郝司户宅饯崔使君序》:“此欢难再,殷勤北海之樽;相见何时,惆怅南溟之路。”悲伤之语有如谶言。《过淮阴谒汉祖庙祭文》对时命观的思考转向老庄哲学的纯任自然:“伊微生之谅直,委大运之行藏。”又作《采莲赋》将纯任自然的道家哲学思考进一步具化为高蹈避世的行为:“誓将刬迹颍上,栖影渭阳”,“餐素实兮吸绛芳,荷为衣兮芰为裳”;本年九月到达洪州,作《秋日登洪府滕王阁饯别序》将对宇宙和历史的思考推向了极致。这篇骈文之所以成为千古名作,不仅在于它把骈文的体制与形式推向空前精致的程度,更在于它于整炼精工的文体形式内曲尽作者对宇宙、历史、人生思索的复杂情绪,透露着对时、才、命难以俱全的无奈与感伤,尤其是“天高地迥,觉宇宙之无穷;兴尽悲来,识盈虚之有数”以下一段,呈现出作者深感天道盈虚有数的不可违,对历史人物遭际的深切共鸣,对达观知命的奉行与自觉砥砺品行的认同,诸种复杂幽微的情绪,充分利用骈文的诸多句式表现出来,层层展开,文字胜处,兼兴之动人。

卢照邻晚年所作的《五悲文》与《释疾文》同样探索了“时、才、命”的主题。这几篇骈文多化用骚体句式,更添伤感之情。《五悲文》作于调露二年(680),此时卢照邻居东龙门山,病情渐重,愁苦益深。五篇文章的结构环环相扣,先以《悲才难》抒发有才难合于时,“方圆异用,遭遇殊时。故才高而位下,咸默默以迟迟”,像贾谊、崔骃之辈尚且数奇、不遇,只能安慰自己与时进退,做到“变化与屈伸交逐,穷达与存亡并驱”;《悲穷通》慨叹自己出身燕地高门,有“立身则淹中不足言其礼,挥翰则江左莫敢论其诗”的才华,生逢明时,也难逃“昆山玉石忽摧颓”的厄运;《悲昔游》叙写自己年轻时游览天下的意气风发与现今的“孤猿哀怨,独鹤惊鸣”之叹;《悲今日》感叹时事变迁,相知已没,生活困窘,世风日下,“虽有群书万卷,不及囊中一钱”;《悲人生》将思索上升至哲学高度,以佛教调和儒道二家,“丘晚闻道,聃今已老”,以佛教的翻覆如掌、生死若轮来宽慰自己,对前四篇文章揭示的时、才、命的矛盾与困惑以佛教的“死生有命,富贵在天”一语解释,他向往的境界是“三界九地,往返周旋;四生六道,出没牵联”。第二年卢照邻病情更重,由东龙门山移居具茨山,作绝笔之辞《释疾文》,则将宗佛思想转向宗道,也更为深刻地思索“时、才、命”的主题。此文仿《离骚》而作,第一部分《粤若》采用《离骚》的行文笔法,由祖上荣光写到自己德才兼备,再写自身的经历,以“时、命”为核心,要么“有才无时”,要么“有时无命”,最后发出“天问”式的悲愤呐喊,抒发“时、才、命”无法兼具的痛苦。第二部分《悲夫》,反复抒写古往今来“听天命者,饮泪含声而就死”,“麟兮凤兮,自古吞恨无已”的悲痛,不断提醒自己认清“时、命”的主宰作用,“岁去忧来兮东流水,地久天长兮人共死”。第三部分《命曰》又仿《离骚》周流上下而求索的写法,对“天道何从”产生怀疑,自誓“终不改乎此度”,他像屈原一样不断求索,找巫阳占卜指点,求问东皇太乙。最后经太上老君指点迷津,以道家思想解决问题:“生死不能为其寿夭,变化适足寄其腾迁。化而为鱼也,则跃龙门而横碣石;化而为鸟也,则陪羊角而负青天。为社也,则长无斧斤之患;为瓠也,则泛乎泱漭之川。物无可而不可,何必守固以拳拳。”其中对儒、释、道三家的思考是和“时、才、命”联系在一起的,从思想上看是《五悲文》的延续,表现他转而宗道的精神状态。无论宗佛宗道,“解脱”都只是暂时的麻醉,最终仍然抵消不了社会现实的矛盾与自身遭际的痛苦加于心灵的重负。不久之后,苦难的文人以令人无限同情的方式结束了生命。

初唐四杰人生经历的跌宕起伏影响了他们骈文观念由颂圣到抒怀的转变,前期的颂美以及由此而创作的大赋大颂既是四杰变革文风的努力,又是他们汲汲功名的展露,然而无法实现人生抱负的命运与入蜀的经历又促使他们转向述怀言志的骈文观念,四杰创造性地发展了序文文体抒情言志的功能,不仅进行文体创新,创制了赠序、宴序、游序等新体序文,又继承了楚辞体对“时、才、命”哲学问题思考的传统,使骈文内涵更加丰富、深刻。

三、结语

综上可知,初唐四杰在述德颂圣骈文观念的引导下革新龙朔文场中上官体等人偏于“纤微”风格的骈文,而追求铺陈扬厉、堆砌辞藻、宏丽壮大的颂圣体骈文,在一定程度上与许氏文风相合。同时四杰弘扬壮大的情思,提倡以宏博来廓清绮碎,以刚健骨气来提高骈文气势,又显示出四杰对建安风骨的继承与吸收。然而他们在理论上又认为建安时期的文风与儒家诗教观的要求不相符,形成了颂圣与风骨相抵牾、观念与实践相矛盾的骈体革新现象。再者初唐四杰在述德颂圣骈文观念影响下所进行的骈体改革与许敬宗所倡导的文风不尽相同,根本原因在于四杰受到来自家学与师承的儒家思想影响,并坚守了这一信念,使他们最终无法成为许敬宗、李义府之流的谄媚人物。当他们离京入蜀之后,“达则兼济天下,穷则独善其身”的儒家思想又促使他们的骈文观念转向了述怀言志。四杰入蜀后大量创作新体序文以抒发情怀,探索骈体的艺术本质,在某种程度上回归到上官仪探索骈文艺术的道路中,但因为他们提倡刚健骨气使这些抒怀言志的骈体序文在风格上远远超过上官体骈文,加之对道家思想的研习,初唐四杰的骈体革新对建安风骨的继承和对“时、才、命”主题的思考对于扭转六朝以来骈文绮靡风气的影响较大,融合了因循与创变的因素,促进了初盛唐之交骈文风格的转变。初唐四杰骈文观念由述德颂圣到抒怀言志的嬗变成为他们骈体革新内涵丰富、复杂的主要原因,在初唐骈文发展史上具有重要意义。