商标侵权惩罚性赔偿制度的困境与出路

江凯帆

(华南师范大学 法学院,广东 广州 510006)

引言

2013年,我国在第三次修正《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)时引入了惩罚性赔偿制度。然而就颁布后九年的实际情况来看,该制度在司法实践中的运用可谓极其“惨淡”:据相关研究,直至2019年3月,以“侵害商标权纠纷”为案由的50697份判决书中,仅有33份判决明确表示适用惩罚性赔偿制度。①广东省深圳市福田区人民法院课题组、王欣美:《商标侵权惩罚性赔偿的制度构建》,《知识产权》2020年第5期,第41页。基于此,立法机关于2019年修改《商标法》,提高了惩罚性赔偿的倍数上限;最高人民法院也于近两年发布《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《审理商标民事案件的解释》)和颁布《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》(以下简称《适用惩罚性赔偿的解释》),并推出相关典型案例。

然而司法实践中的情况仍然不容乐观。笔者使用“小包公”法律实证分析平台进行检索,设定时间范围为2014年5月1日(《商标法》惩罚性赔偿制度生效之日)至2021年11月7日,“本院认为”为“惩罚性赔偿”,案由为“侵害商标权纠纷”,依上述条件检索得出的民事判决书共有756件。通过逐一检查文书的具体内容,发现适用惩罚性赔偿的案件只有40件。再做细看可知,有17件都是关于烟台张某葡萄酿酒公司与各类商铺之间的侵权纠纷。①长治市城区宏某烟酒店与烟台张某葡萄酿酒股份有限公司侵害商标权纠纷案,见(2020)晋民终17号民事判决书;另可参见长某与烟台张某葡萄酿酒股份有限公司侵害商标权纠纷案,见(2020)晋民终16号民事判决书。细看该批案件的裁判文书,除列举的法条之外,其完全未提及“恶意”和“情节严重”要件,故实为对“惩罚性赔偿”一词的误用而无太大的研究价值。而余下的个别案件虽然适用的是法定赔偿,但由于法院基本按照了惩罚性赔偿的构成要件和计算公式进行判决,故其亦具有惩罚性而具备一定的研究意义。②当然,根据惩罚性赔偿的请求权性质,日后仍应遵循“不告不理”原则,即禁止法院以套用法定赔偿的方式主动适用该制度。对此,新近颁布的《适用惩罚性赔偿的解释》第一条第一款也已作明确规定。因此,真正值得研究的商标侵权惩罚性赔偿案件只有寥寥23件③由于“小包公”法律实证分析平台的数据并不一定全面,以及可能存在法院上传案例滞后等问题,上述统计结果未必百分百完整,故下文也会对其他重要案例予以分析。,可见该制度虽肩负着立法、司法机关之重望,目前却几乎处于“沉睡”状态。

一、商标惩罚性赔偿的实践困境

较低的适用率仅能证明存有问题,但仍需洞察该制度为何“沉睡”。笔者通过对上述23件案例以及其他典型案例予以分析,并研究相关规范与司法解释后发现,商标侵权惩罚性赔偿的适用存在相关概念混乱、适用要件的内涵不明以及倍数的确定过于随意等困境。

(一)基数计算的相关概念紊乱

商标权惩罚性赔偿的适用前提是基数的确定,然而计算基数所必备的某些重要概念却相当紊乱。首先是“利润率”。按照《商标法》第六十三条第一款的规定,权利人可以按照其自身所受损失、侵权人因侵权所获利益(下文亦称“前两条路径”)进行基数计算。当上述两条路径难以确定时,法院可参照该商标许可使用费的倍数合理确定。按照上述规范,绝大部分权利人都需选择前两条路径予以举证,实践中的绝大多数案例也是如此。前述路径的公式为“权利人所受损失/侵权人所获利益=(所损失的产品销售量/或侵权产品销售量)*产品单价*利润率”,因此依前两条路径计算基数必须要确定利润率。然而就规范和实践层面来看,利润率的概念可谓是“五花八门”:《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十四条与第十五条皆称之为“单位利润”,这并未明确其内涵;实践中许多案例使用了“毛利润”一词,④在最高人民法院2021年3月颁布的6个商标权惩罚性赔偿的典型案例中,有4个案件都明示或实质性地采用了“毛利润”概念。此外,众多影响力较大的知名案例如“FILA”案〔(2017)京73民终1991号民事判决书〕等都采用了“毛利润”概念。但也有法院认为无法以毛利润确定权利人损失或侵权人获益。⑤广东坚某五金制品股份有限公司与徐某侵害商标权纠纷案,见(2019)浙03民终4327号民事判决书。毛利润(即销售利润)是指产品销售收入减去相应的销售成本(包括制造成本和销售费用)、产品销售税金及附加费用后的利润,⑥张鹏:《商标侵权损害赔偿数额计算的现状与展望》,《知识产权》2021年第5期,第19页。其并未减去管理、财务等费用和增值税,故采取毛利润计算可能使得基数数值虚高。还有某些案例使用了“营业利润”进行计算。⑦浙江华某工业有限公司与雅某哈发动机株式会社商标侵权纠纷案,见最高人民法院民事判决书(2006)民三终字第1号民事判决书。利润率的模糊性会影响基数计算的准确性,从而波及整个惩罚性赔偿制度的适用。

“难以确定”的具体含义也不甚明确。所谓的“难以确定”存于《商标法》第六十三条中,其具体规定为:当前两条路径“难以确定”基数时,可以参照该商标许可使用费的倍数合理确定。在性质上而言,如认为“难以确定”是权利人适用“商标许可使用费”路径的实体要件,则其选择适用该路径时必须先举证前两条路径在事实上难以确定,即权利人对此负有举证义务。学界对此讨论甚少,但对其性质的判定会影响当事人的路径选择和举证难度,故笔者认为确有研究之必要。而“难以确定”的标准在实务中也忽高忽低:在都市某某案①广东都市某某实业有限公司与张某某侵害商标权纠纷案,见(2020)粤民终888号民事判决书。中,原告已经举证被告线上销售平台的侵权商品销售金额与所在行业的普遍利润率,但二审法院仍判定其基数难以确定。在阿迪某斯案②阿迪某斯有限公司与阮某某等侵害商标权纠纷案,见(2020)浙03民终161号民事判决书。中,一审法院认为权利人被侵权的商品单价并不明确,因此难以确定权利人的实际损失;二审法院则采用了对阿迪某斯公司最为不利的正品鞋单价作为计算依据,从而确定了权利人的实际损失并推翻一审判决——这显然把难以确定的标准抬高了。由此看来,“难以确定”的标准对能否适用惩罚性赔偿影响重大,但却未有明确的统一性标准。

(二)实体适用要件含义不明

所谓的实体适用要件是指“恶意”和“情节严重”,这是在基数确定的基础上适用惩罚性赔偿所必须具备的两大要件。然而对上述要件的具体含义仍尚存疑惑。首先是关于“恶意”的争议。自该制度被引入《商标法》之后,学界便争论不休:诸多学者认为“恶意”与“故意”不同,其主观恶性应在“故意”之上;也有学者认为二者皆为“明知故犯”之意,③王利明:《论我国民法典中侵害知识产权惩罚性赔偿的规则》,《政治与法律》2019年第8期,第100页。并且作为《商标法》上位法的民法典只有“故意”而无“恶意”,因此依文义解释与体系解释应判定“故意”等同于“恶意”。《适用惩罚性赔偿的解释》第一条第二款也采取了等同说,然而“司法解释在效力位阶上要低于法律,现有的分歧虽有所缓解,但还未彻底解决”④徐俊、叶明鑫:《商标惩罚性赔偿法律适用要件的类型化研究》,《知识产权》2021年第4期,第82页。。实践中的法院裁判理由也夹杂着两种标准:在巴某克木业案⑤巴某克木业(中山)有限公司与浙江生活家巴某克地板有限公司侵害商标权纠纷案,见(2016)苏05民初41号民事判决书。中,法院认定原告与被告曾存在多年的OEM(定点生产)代工合同关系,故认为被告对原告的商标知晓并了解,由此判定原告具有“恶意”。但是仅仅以二者曾经存在代工合同关系而判定的“恶意”与侵权法上的“故意”类似;而在某米科技诉中山奔某案⑥中山奔某公司与某米科技公司侵害商标权纠纷案,见(2019)苏民终1316号民事判决书。中,法院认定的“恶意”为:被告摹仿原告注册商标申请注册多个类似商标,使用与原告宣传语近似或基本相同的宣传语、配色,申请近似的域名……并且直到二审期间,被告仍在持续宣传、销售被控侵权商品。上述事实的过错程度似乎远超“故意”。

对“情节严重”的适用与判断也存有疑问。首先观察司法适用方面,在上文所述之具有研究价值的23个案件中,在“本院认为”部分完全没有阐释“情节严重”要件的案件有7个,占比约为30.4%。由此证明,相关法院对该制度的构成要件并无基本性理解。其次,《适用惩罚性赔偿的解释》第四条规定要对“情节严重”予以综合性判断,判断要素包括侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等,但并未明确综合判断的侧重点和具体方法。该条规定还列举了七项情节严重的具体类型,然而何为具体类型之“以侵害知识产权为业”?兜底条款中的“其他可以认定为情节严重的情形”又应如何解释?如不解答以上问题,“情节严重”仍是一个过度抽象化的词语,上述款项也难以被直接适用。

(三)倍数的裁量较为随意

倍数的确定是得出基数之后、计算具体赔偿数额之前的最后一个环节,也是体现该制度惩罚性功能的一环。2019年《商标法》将倍数上限从三倍提升至五倍,这更是彰显出立法者保护知识产权的决心。然而就实践中的案例来看,倍数的裁量却较为随意。在上文所述的23个案件中,完全没有明示倍数大小的案件有6件,占适用案件总数的26.1%。如在东莞糖酒集团案①东莞市糖酒集团美某佳便利店有限公司与李某某侵害商标权纠纷案,见(2014)东二法知民初字第356号民事判决书。中,裁判文书仅言“本院依法对其适用惩罚性赔偿”,而并未说明具体倍数;再如在艾维某某案②艾维某某销售有限公司(Envitech Distribution LTD)与大连义某进出口代理有限公司等侵害商标权纠纷案,见(2016)京0107民初16771号民事判决书。中,法院认为“应当适用惩罚性赔偿予以惩戒”,但只字未提倍数为何,更不存在对于倍数大小的判决说理。

哪怕是在明示倍数的案件中,法院对该部分的说理也相当含糊。如在广州尚某服饰有限公司案③广州尚某服饰有限公司与彭某娥侵害商标权纠纷案,见(2020)粤0111民初5194号民事判决书。中,法院仅以侵权人存在主观恶意便确定了2倍的赔偿倍数,并未考虑其他因素。在创某公司案④创某集团有限公司与潍坊鹏某电子配件有限公司、肖某某侵害商标权纠纷案,见(2020)鲁07民初1261号民事判决书。中则更为笼统:法院只是在公式的计算过程中提及性地以2倍倍数得出最后数额,完全未言明根据何种因素来确定该倍数。就此看来,法官更像是以某种“法感”或“前理解”来得出具体倍数,其并未履行穷尽说理的义务,更未以科学的倍数考量方式进行判决。

此外,在明确表明倍数的17个案件中,判决倍数为2倍及以下的案件为10个,占23个适用案件总数的43.5%;判决倍数超过2倍的案件为7个,占适用案件总数的30.4%。就上述数据来看,判决的倍数总体较为保守,并且绝大多数案件在最后判决赔偿金时并未把惩罚性赔偿与补偿性赔偿(基数)的数值进行相加,而是直接以前者为赔偿金额,这无疑是把惩罚性赔偿的倍数间接性地拉低了50%。⑤最高人民法院于2021年4月颁布的《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》中明确指出:“填平性赔偿数额即基数和惩罚性赔偿数额应当分别单独计算。”“日后各级法院应严格按照上述规则进行审判。”最高人民法院网:《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297121.html,访问日期:2021年11月15日。对本就偏向保守的判决倍数再行压低,惩罚性赔偿似乎也不具有所谓“惩罚性”,该制度的根本目的也就无从彰显了。

二、商标惩罚性赔偿的困境成因

(一)商标侵权惩罚性赔偿适用原则的缺失

宏观性的基本原则对具体规则的形成和司法实践都影响重大。拉伦茨认为,原则与下位原则(以及进一步推导出来的具体规则)之间是双向运作的:原则通过它(具体规则)的被具体化才能被澄清,而具体化的原则又只有在与原则的意义关联中才能进行。⑥卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,黄家镇译,商务印书馆,2020,第595页。纵观商标侵权的惩罚性赔偿适用现状可知,实务中并未明确相关的司法适用原则。例如,“便利”和“精确”有时是一对存有冲突的价值性原则。在基数的计算方法设计上,若完全顾及精确度则可能会削减部分便利性,从而降低效率,因为过分精确的计算方式会增加一定的烦琐性和复杂性,由此也提高了权利人的计算难度和举证成本。基数的计算必须要确定利润率。以财会制度的三个利润率概念来看,最精确的概念似乎是净利润,因为其计算的方法为产品利润总额减去所得税;而较为便利的概念应该是毛利润,因为其仅仅是产品销售收入减去销售成本,计算起来最为简便。如何抉择上述概念很大程度上受原则中的价值衡量之影响,因此利润率概念的不确定可能正源于适用原则的不明晰。

实践中的倍数衡量也和司法适用原则密切相关,因此司法实践中倍数选择的随意性也凸显出相关原则的缺失。根据现行《商标法》第六十三条的规定,惩罚性赔偿的倍数范围为1—5倍,即法官对最后算得的具体赔偿数额享有极大的自由裁量权。基于此,约束法官的司法适用原则将影响其自由裁量的价值取向,进而影响倍数的大小:如采取谨慎适用的司法原则,那么其选择的倍数将相对保守;而若是需要突出惩罚性赔偿的惩罚功能以遏制相应的恶性行为,则将向高倍数甚至顶格倍数靠拢。上文所述的倍数随意裁量之现状,或许恰恰源于司法适用原则的缺失。

(二)相关规范的用语过于抽象

法律规范作为一种由文字组成的文本,其中的组成词语之选择尤为重要。尽管法律规范必定需要具有一定抽象性以防止僵化,但是过度抽象化可能会引起规范与具象社会事实的距离过远,从而导致难以适用。规范中的词语应该尽量选择内涵确定、外延明确的用语。纵观商标权惩罚性赔偿的诸多问题,其实不少疑惑都根源于用语的过度抽象化。就“恶意”和“情节严重”两大要件而言,前者并非我国侵权法领域的通用术语,其内涵与外延远远没有“故意”明晰;而后者在刑法领域适用较多,其含义在民事领域并非十分明确。此外,“难以确定”与“利润率”也存在一定的抽象性,对其具体含义也需再行解释,否则会造成难以涵摄或是过度涵摄的情况。

《适用惩罚性赔偿的解释》第三条、第四条是典型的类型化条款,而这种规范对词语抽象性的适中程度则要求更高。考夫曼认为类型是抽象法律理念与具体生活事实的中间点,①亚图·考夫曼:《类推与“事物本质”——兼论类型理论》,吴从周译,颜厥安校,学林文化事业有限公司,1999,第111页。因此类型化条款需要中间层次的用语。特别是作为司法解释而言,其本身就是为了缓解法律规范的过度抽象性而存在,故其文本用语更是需要“多接地气”。就第四条中的“以侵害知识产权为业”而言,其虽是从司法实践中的典型案例总结而得,②在“小包公”法律实证分析平台上以“以侵权为业”为关键词进行搜索,最早的案例为雅某哈发动机株式会社与浙江华某工业有限公司、台州华某摩托车销售有限公司等商标侵权纠纷案,见最高人民法院(2006)民三终字第1号民事判决书。而近年来典型的“以侵权为业”的商标权惩罚性赔偿案例为五某液公司与徐某某等侵害商标权纠纷案,见(2019)浙8601民初1364号民事判决书,见(2020)浙01民终5872号民事判决书。但该用语的含义相当空洞且外延并不明晰。所谓“为业”的判断标准究竟为何,理论界几乎未做讨论。不仅理论上存有缺失,实践中的各方也是一头雾水:如在伊某特案③新疆伊某特实业股份有限公司与徐某某、裴某某侵害商标权纠纷案,见(2021)新23知民初18号民事判决书。中,权利人欲举同一份证据证明“以侵权为业”“恶意侵权”“侵权情节严重”等多个要件,然而权利人自身也不太清楚何为“以侵权为业”。就连裁判者也对该用语采取“逃避说理”的态度:如在小某通讯案④小某通讯技术有限公司、小某科技有限责任公司侵害商标权纠纷案,见(2020)浙民终264号民事判决书。中,法院直接言明两上诉人显然不属于以侵权为业的情形;而在宁夏正某案①宁夏正某物产进出口有限公司与宁夏福某蔬菜脱水集团有限公司侵犯商业秘密纠纷案,见(2007)民三终字第1号民事判决书。中,最高院认为福民公司并不是完全以侵权为业的公司。当事人举证思路混乱、审判者未做说理而含糊判决,即规范用语过度抽象的危害显露无疑。

(三)“综合考虑”型条款存在缺陷

由于商标侵权的实务情况较为复杂,因此立法者和司法者都倾向于制定“综合考虑”型条款:《适用惩罚性赔偿的解释》第三、四、六条分别规定对故意(恶意)、情节严重和倍数的认定要从各方面综合考虑。“综合考虑”一词赋予规范以开放性和弹性,因此该用语并无太大问题甚至值得赞许。但是何以综合考虑?对此需要的是一个较为明晰的考虑标准,即何为主要考虑因素、次要考虑因素等。此时“综合考虑”型条款中所列举的考虑因素就很要紧了。回看上述解释,第四条规定,对于情节严重的认定应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。通常认为,人类在构造性无知的现实处境中奉行有限理性的行为模式,②谢晓尧:《法律文本组织技术的方法危机——反思“互联网专条”》,《交大法学》2021年第3期,第9页。只能考虑具有主导作用且数量有限的变量或因素。③赫伯特·西蒙:《人类活动中的理性》,胡怀国、冯科译,广西师范大学出版社,2016,第24页。该规范的因素列举太多且无主次之分,其违背了人类的有限理性法则,从而导致法官在裁判时难以参考此条文。第六条则问题更大,其规定道:“人民法院依法确定惩罚性赔偿的倍数时,应当综合考虑被告主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素。”其实,所有法官在考量倍数时都应该考虑“恶意”与“情节严重”两大实体适用要件,因此该条所列举的考虑要素并无太大的实践指导意义,甚至等于把问题抛向了法官。此外,此款也未有主次因素之分等细致规定,其总体上缺陷较大。

“综合考虑”型条款的上述不足,一方面源于法律文本组织技术上的不成熟,另一方面则在于缺失了对事物本质的把握。规则通常是对背后正当化依据的简单重述。④弗雷德里克·肖尔:《像法律人那样思考:法律推理新论》,雷磊译,中国法制出版社,2016,第16页。考虑因素的过多列举、主次因素的缺失——这一切都根源于立法者对事物本质的不明晰。如果能把握“恶意”“情节严重”等事物的本质,在此基础上再加强法律文本的构造技术,上述条款的实用性将大为增加。

三、商标惩罚性赔偿制度的完善

该制度“沉睡”的背后,是其司法适用原则的缺失、规范术语的模糊以及对事物本质的不明晰。面对上述困境,应从抽象化的制度性原则出发,在其指引下给予相应原则和规则以具体化的完善建议,以期提高商标惩罚性赔偿制度的合理性与可适用性。

(一)确立商标惩罚性赔偿制度的原则

1.便利原则

便利性与精确度之间的取舍,取决于目前的司法现状。就该制度极低的实际适用率来看,立法与司法机关应多为权利人减轻举证负担,从而优先保证制度的“落地”与实效。便利性也与效率呈正相关作用,即提升便利性也有利于提高制度的运用效率,从而加快保护知识产权的进程。其实司法机关早有此方面的适用倾向:《审理商标民事案件的解释》第十四条规定,在计算侵权所获利益时,当侵权商品的单位利润无法查明,可按照注册商标商品的单位利润计算。第十五条更是规定:“因被侵权所受到的损失,可以根据权利人因侵权所造成商品销售减少量或者侵权商品销售量与该注册商标商品的单位利润乘积计算。”第十四条中的侵权商品单位利润和权利人的注册商标商品单位利润在司法实践中绝非等同概念,因为前者是“侵权人所获利益”路径的计算要素,而后者则是“权利人所受损失”路径的计算要素,其规定二者在计算基数时可以互用,显然是出于便利性的考虑;而第十五条允许以侵权商品销售量代替因侵权所造成商品销售减少量来计算权利人所受损失,实际上就是放弃了部分精确性而提高了便利性:因为就实际情况来看,权利人因被侵权所受的损失往往不止侵权人销售侵权商品的所得部分,还包括因价格腐蚀而损失的利润、未来损失的销售利润等其他部分。①在巴某克木业案中,原告选择按“权利人因被侵权所受的损失”路径予以计算,其损失构成为“因销售流失而损失的利润+因价格腐蚀而损失的利润+未来损失的销售利润+商誉的损害”。详情见巴某克木业(中山)有限公司与浙江生活家巴某克地板有限公司等侵害商标权纠纷案,(2016)苏05民初41号民事判决书。

需要说明的是,便利原则可能会削弱一定的精确性,但并不意味着失真。就上述例子来看,第十五条的规定可能会导致权利人计算的因被侵权所受的损失之数值较小,但是该基数数值并非虚假,而仅仅是因为计算范围缩小而对权利人自身略有不利。并且就规范的性质而言,上述司法解释系属选择性适用规范,权利人自有其是否适用的选择与考量。简而言之,便利原则只是为权利人打造多一条“便利性通道”,并没有剥夺其以最精确公式计算的权利。

2.利益评估原则

商品侵权惩罚性赔偿的数额需要综合评估各种利益,具体要义有三。第一,扩大利益评估的范围。惩罚性赔偿含有社会性补偿(Societal Damages)的性质,其中的数额包含了公众所受损之利益,②Catherine M.Sharkey,“Punitive Damages as Societal Damages,”Yale Law Journal,Vol.113(2003):347—453.此为加倍惩罚之法理所在。因此必须对“侵权所导致的利益损失”作扩大性估算,即评估范围不仅为权利人的收入损失,还要包括其他公民受损的某些反射利益(或间接利益)以及社会的公共利益等。第二,合理估算商标的市场价值。商标作为一种无形性利益,其市场价值具有不确定性,因此必须准确评价不同知识产权的不同竞争地位和不同独占利益所形成的资产变量。③吴汉东:《知识产权惩罚性赔偿的私法基础与司法适用》,《法学评论》2021年第3期,第29页。具体而言,主要的评估因素包括被侵权商标的知名度、商誉以及商标许可使用合同的金额等,必要时还可以引入权威的第三方机构予以价值评估。第三,准确计算侵权人的成本与收益。从经济学原理来看,人作为一种“理性人”必定会趋利避害,即从事任何活动时都会计算相应的成本及收益。因此,准确计算侵权人的行为成本及其收益有利于司法机关判决合适的惩罚数额,从而提高侵权人的侵权成本并促使其理性地放弃侵权行为。

3.谨慎重罚原则

惩罚性赔偿虽然必具“惩罚性”,但基于我国国情,本土化的商标侵权惩罚性赔偿应恪守谨慎重罚原则。首先,就惩罚性赔偿的原理而言,惩罚性赔偿兼具公、私法的性质,更有国外学者评价其系一种模糊公、私法边界的不合理产物。④Kenneth Mann,“Punitive Civil Sanctions:The Middleground Between Criminal and Civil Law,”Yale Law Journal,Vol.101(1992):1795—1873.谨慎重罚有利于维护部门法之间的角色分工,即把重罚权交由行政、刑事机关行使,而民事领域的惩罚性赔偿只需发挥一种“克制性惩罚”的功能即可。其次,商标惩罚性赔偿与一般的民事惩罚性赔偿有所不同。在其他规定了惩罚性赔偿的私法规范(如旅游法、劳动合同法、消费者权益保护法等)中,被违约方或被侵权人处于弱势地位,其规定惩罚性赔偿的目的在于加强对弱者的保护,因此重罚有其合理性;而在商标侵权的惩罚性赔偿案件中,权利人一般系著名商标的所有权人(如上市公司、大型企业等),其经济地位相对侵权人而言为强势方,故应对处罚的轻重多加斟酌。此外,惩罚性赔偿的处罚程度还要兼顾民众的可接受度与实际的可执行度。赔偿额不能与社会一般人的观念差距太远,否则将脱离国情,难以被普通民众所接受,而且如果行为人支付不起,也会使判决难以执行。①张新宝、李倩:《惩罚性赔偿的立法选择》,《清华法学》2009年第4期,第20页。

(二)细化基数的计算规则

上文所述的原则具有宏观指导作用,而对具体的规则仍需细化与完善。关于基数的确定部分,一方面需明确何为“利润率”。利润率是单个产品利润与单个产品销售收入(即售价)之比。售价仅为客观事实而无争辩之处,故确定利润率主要在于如何定义“利润”。在财会制度的三种利润概念之中,毛利润是单个产品销售收入减去单个产品销售成本,其数值最大;营业利润则是毛利润再减去管理、财务等费用后的利润,其数值比毛利润要小;而净利润则还要在营业利润的基础上减去相关税费,其数值最小。笔者认为应采用毛利润进行计算。首先,就举证成本而言,权利人只需证明产品销售收入与相应成本即可,而无需再举证营业所需费用与相关税费,这在一定程度上减轻了权利人的举证负担并降低了法院的查明难度,其价值取向也与上述的便利原则不谋而合。其次,由于某些大型企业的管理、财务等费用较高,因此若采取营业利润或净利润计算基数可能会导致数额较小。纵观惩罚性赔偿金的整个计算流程,目前法院在倍数的确定上往往过于保守,因此只有保证基数的微高才能计算出具有“惩罚性”的赔偿金,从而抵消掉倍数过小所带来的负作用。此外,确定利润的概念为“毛利润”之后尚存一问:应以哪一主体的利润或利润率进行计算?在实践中,当不能确定商标商品或侵权商品的利润率时,可以参照同行业的平均利润率或行业巨头(上市公司)的利润率予以计算。②在兰西佳联迪某案中,原告主张以涉案商品(润滑油)的全行业利润率予以计算并获得法院支持,详情见兰西佳联迪某油脂化工有限公司、约翰迪某(丹东)石油化工有限公司等与约翰迪某(中国)投资有限公司、迪某公司侵害商标权纠纷案,(2017)京民终413号民事判决书。在某米科技与中山奔某案中,原告主张以涉案商品行业的两大上市公司毛利润率中位数进行利润率的计算,法院对此也予以支持。详情见某米科技公司等与中山奔某公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案,(2019)苏民终1316号民事判决书。这一做法既具备客观性又降低了权利人的举证难度,对此应予认可。

另一方面,需明晰何为“难以确定”。就其性质而言,“难以确定”应定性为权利人选择商标许可使用费进行计算时的前置性实体义务。首先,以商标许可使用费的合理倍数计算基数其实并不精准,因为法院对“合理倍数”往往难以拿捏。并且就目前的立法论而言,以商标许可使用费之合理倍数计算基数的方式已具备惩罚性质,故不应提倡以此基数再作惩罚性赔偿,③杨涛:《知识产权许可费赔偿方法的功能、价值准则与体系重构》,《中国法学》2021年第5期,第249页。因此还是督促权利人以前两条路径计算为佳。其次,“难以确定”作为实体义务也不会强人所难,而是存有其他制度予以配合。我国《商标法》第六十三条第二款规定了证据披露制度,即在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,法院可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿或资料。在该制度下,举证的责任并非由权利人全部承担:因为法院在相关情况下也会责令侵权人交出证据。①在欧某公司案中,法院认为由于权利人、已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握,经法院责令侵权人提交相关证据,其仅提供了其京东“欧某特官方旗舰店”的销售收入记录,未向法院提交其他平台的销售数据,故法院依法参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。根据现有证据,权利人的损失或者侵权人获得的利益均难以确定,故法院准许了权利人主张以涉案商标许可使用费的合理倍数来确定本案赔偿数额。欧某照明股份有限公司与广州市华某塑料制品有限公司侵害商标权纠纷案,见(2019)粤民再147号民事判决书。

“难以确定”的标准也应作明确。笔者认为,应尽量提高“难以确定”的认定标准。因为若以商标许可使用费的合理倍数计算的话,必须有客观存在的商标许可使用合同,而在商标领域中该类合同数量较少,因此实际上权利人根本没有机会采取“商标许可使用费的倍数”这一路径来计算基数。司法实况便是如此,即多数适用惩罚性赔偿的商标侵权案件都采用了前两条路径,如在上述的23个案件中,适用前两条路径计算的案件有20件,占比约为87%。故欲适用该制度就必须尽量得出基数,而非认定为“难以确定”。具体而言,应参照阿迪某斯二审案②阿迪某斯公司与阮某某等侵害商标权纠纷案,见(2020)浙03民终161号民事判决书。中的认定方案,即坚持优势证据标准,并且哪怕所采用的数额最不利于当事人(如法院在阿迪某斯二审案中参照了最低售价的正品鞋型价格),也应尽量得出惩罚性赔偿的基数而非轻易认定“难以确定”。此外,因侵权人销售商品的行为往往较为隐蔽,具体的销售商品数量时常难以明确,③张红:《恶意侵犯商标权之惩罚性赔偿》,《法商研究》2019年第4期,第166页。从而导致法官据此判定基数“难以确定”。对此,立法者可划定一个最低的基数数值,如以被查获商品的单价乘以某一具体倍数来确定损害金额。如我国台湾地区商标有关规定指出,商标权人可就查获侵害商标权商品之零售单价一千五百倍以下之金额请求损害赔偿,从而防止此类情形落入“难以确定”的范围。

(三)明确抽象性用语的具体含义

规范用语的过度抽象化导致其难以被适用,因此要对相关用语的具体含义予以明晰。笔者在此明确的第一个观点是:在我国实证法语境中的“恶意”应等同于“故意”,即采用等同说。首先,等同说符合了私法的体系化需要。传统侵权法一直以“故意”作为主观认定的术语之一,其具有相当成熟的认定标准和明晰的内涵与外延。而“恶意”的含义十分模糊,就观察使用该词的源头国家即美国的实际情况而言,“恶意”都具有willful(有意)、malice(恶意)等多种语义,更不必言说其在我国的含义模糊之实况了。其次,等同说迎合了“省力性”法则。当下商标惩罚性赔偿的“沉睡”或许就是因为认知规则的学习成本、适用规则的错误成本过于高昂。此时,拒绝适用规则是法官的一种智识回应,也是理性决策的较佳选择。④谢晓尧:《法律文本组织技术的方法危机——反思“互联网专条”》,《交大法学》2021年第3期,第9页。将“故意”认定为“恶意”的等同说减少了法官的学习成本并迎合了“省力性”法则,使得作为“理性人”的法官在衡量相关成本后,仍倾向于适用该制度,从而有利于提高其实际适用率。最后,等同说符合我国本土化的立法情况。美国的部分州立法和判例以恶意(malice)作为适用惩罚性赔偿的主观要件,⑤王利明:《美国惩罚性赔偿制度研究》,《比较法研究》2003年第5期,第8页。但某些情况下,其“恶意”已包含了我国实证法上的“故意”与“情节严重”两大要件。例如,在弗吉尼亚州,州最高法院通过Swengler v.ITTCorporation案⑥Swengler v.ITT Corp.Electro-Optical Prods.Div.,993 F.2d 1063(4th Cir.1993).确立了如下规则,即只有被告的行为具备实质性恶意(actual malice)时,本州法院才能判决惩罚性赔偿。基于此,在Carl v.Bernardjcarl.com案①Carl v.Bernardjcarl.com,U.S.Dist.LEXIS 132697(E.D.Va.2009).中,原告Carl以被告的域名Bernardjcarl.com会与原告所提供的服务造成混淆为由,向法院要求判决惩罚性赔偿。但法院根据现有证据认为,被告至多具有普通法上的恶意(common law malice)而无实际性恶意,从而驳回了原告的诉讼请求。以我国实证法来看此案,被告实施的混淆行为明显具有“故意”,但法院却认定其未达到“恶意”,就是因为其不具有应受谴责的严重情节。因此,如果把我国实证法规范中的“恶意”等同于美国部分州立法中的“恶意”或“实际性恶意”,就会出现重复评价的情况:我国《商标法》已明确规定“情节严重”要件,就不应在“恶意”中再去评价情节轻重的情况了。剥离了情节轻重评价的“恶意”,其实质等同于“故意”。此外,新近颁布的《适用惩罚性赔偿的解释》也持等同说之立场,笔者对此深表赞同。

其次,应把握相关规范用语的本质。就《适用惩罚性赔偿的解释》第三条的“故意”类型来看,各种类型实质上都证明了侵权人接触过、了解过被害人的商标。因此“接触”与“了解”是判定故意的较为本质之标准,并可据此审视其他情形是否属于“故意”。而就第四条的“情节严重”类型来看,无外乎为以下两类:一是侵权行为本身具有恶性(如伪造、毁坏或者隐匿侵权证据、拒不履行保全裁定等),二是侵权后果具有严重性(如受损巨大、危害公共利益或人身安全等)。因此对于“其他情节严重的情形”的判断应从“行为—后果”两端入手,必要时还可参照已列举类型进行类比。通过把握本质,类型化条款便可以发挥其适度的弹性以审视新出现的类型:如侵权人在与权利人达成和解后再次持续性侵权,其与已列举的侵权行为明显具有类似程度的严重性,故可增加“达成和解后再次持续侵权”这一情形作为“情节严重”要件的类型之一。当然,基于兜底条款的存在,在未及时修法时也可将新类型归入其中。

最后,应对“以侵权为业”进行再解释。从文义解释来看,“以……为业”意为以某项商业活动作为主要事业或主要产业,因此若某企业或商铺的主要营利为侵权所得的收入,即可判断其为“以侵权为业”。但是采用该判断标准的缺陷在于主要营利的份额界定,即究竟达成多少百分比才算是“主要营利”,对此存在一定的边界模糊性。笔者在此提供解释论之外的另一思路——立法论上的修改建议,即以“持续性的侵权行为”一词作为替代性用语。因为大部分以侵权为业的行为都蕴含着持续性侵权,因此该词语的外延与“以侵权为业”一词的外延大致相近。而且使用该词语的判断重心在于侵权行为的时间持续性,而无需进行营利份额的判断,由此克服了上述解释论之缺陷。至于“时间持续性”的认定问题,根据实际案件来看,一般而言若持续性侵权的时间长达半年及以上,则可认定为具有“持续性”。此外,类型化条款要求所列举类型之间是相对互斥的,而选用该词也与《适用惩罚性赔偿的解释》第四条所列举的其他类型保持互斥,故符合类型化条款的构造原理。

(四)建构科学的倍数考量体系

1.细化考量倍数的具体范围

考量倍数首先需明确其考量范围。2019年《商标法》把惩罚性赔偿的倍数范围扩充至1—5倍,司法机关对此拥有较大的自由裁量权的同时也加剧了其肆意裁量之风险。科学的倍数考量需要对如此宽泛的裁量空间予以细化,因此笔者认为可借鉴行政法上的裁量基准理论。在行政法理论中,裁量基准是行政机关在行政裁量的空间中设置的若干梯格,其作为行政机关对法规范的细化,旨在缩小行政机关在个案处理中的裁量空间。①章剑生:《现代行政法总论(第2版)》,法律出版社,2019,第104页。法院作为行使审判权的国家公权力机关,行政法裁量基准理论对其具有相当程度的吸引力和可借鉴性。事实上,该理论在其他非行政法领域中(如刑事审判领域)早已被广泛运用。②李艳玲:《量刑方法论研究》,中国人民公安大学出版社,2007,第123页。

在具体的技术构造上,裁量基准可分为经验评估模式、寻找基础值模式和数学模式。③周佑勇:《裁量基准的技术构造》,《中外法学》2014年第5期,第1153页。经验评估模式其实相当模糊且近乎“没有标准”,其不利于纠正当下的倍数肆意裁量之现状。而数学模式虽可得出精准的数值但考虑的变量较少,而商标侵权的惩罚性赔偿需要考虑的各种因素较多,因此采用该模式极有可能遗漏许多重要因素。基于此,应以寻找基础值模式进行构造。所谓基础值是指行政机关在进行效果格化时根据裁量情节的实际情况,习惯性地或潜意识地估量出授权规范内的一个基准点。④同前引③,周佑勇文,第1154页。使用该模式必须先确定基础值。基础值的确定存有两种方法:中间线法与固定值法。若采用中间线法,则商标惩罚性赔偿的倍数便分为了“1—2.5”倍与“2.5—5”倍两个区间。虽然近来最高人民法院已明确“倍数可以不是整数”⑤最高人民法院网:《〈关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释〉的理解和适用》,http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-297121.html,访问时间:2021年11月15日。,但其只是针对个案灵活处理的规定,而并非为中间线法作注脚。就实践情况来看,以整数作为基础值是一种不成文的惯例,且此举并不影响非整数倍数在个案中的灵活适用。因此商标惩罚性赔偿的倍数裁量基准不应以中间线法来确定基础值。

由此看来,应以固定值法确定基础值。笔者认为,此处的固定值应选择为3倍,即将倍数的考量分为“1—3倍”与“3—5倍”两个区间。一方面,以3倍作为基础值进行界分符合现有民事规范的立法惯例——消费者权益保护法、旅游法、食品安全法等法律中的惩罚性赔偿倍数之上限均为3倍。另一方面,此举也与立法机关的修法用意暗中契合:2019年《商标法》把惩罚性赔偿的倍数上限从3倍改为5倍,实质上立法机关即认为3—5倍是一种更为严重的惩罚性倍数,因此以3倍作为基础值也具有实质上的合理性。但基于谨慎重罚原则、公众的可接受度和实际可执行性等原因,司法机关应主要在1—3倍的范围内进行裁量。若不对3—5倍区间加以严格性限制适用,则一个激励性的制度将演化为谋取他人正当利益的手段。⑥冯术杰、夏晔:《警惕惩罚性赔偿在知识产权法领域的泛用——以商标法及其实践为例》,《知识产权》2018年第2期,第48页。惩罚性赔偿应以实际损失为基础,限制在2至3倍较为合适。如中国人民大学的《中国民法典学者建议稿及立法理由》第1955条规定了2倍赔偿,中国社会科学院法学研究所的《中国民法典草案建议稿》第1633条规定了不超过3倍的惩罚性赔偿金。⑦张新宝、李倩:《惩罚性赔偿的立法选择》,《清华法学》2009年第4期,第20页。作为知识产权制度最完备的国家之一,美国商标法(即《兰哈姆法》,Lanham Act)第1117条(b)款也明确了对使用仿冒商标的损害赔偿上限为3倍。此与国内学界的主流观点不谋而合。

2.明确考量倍数的主要因素

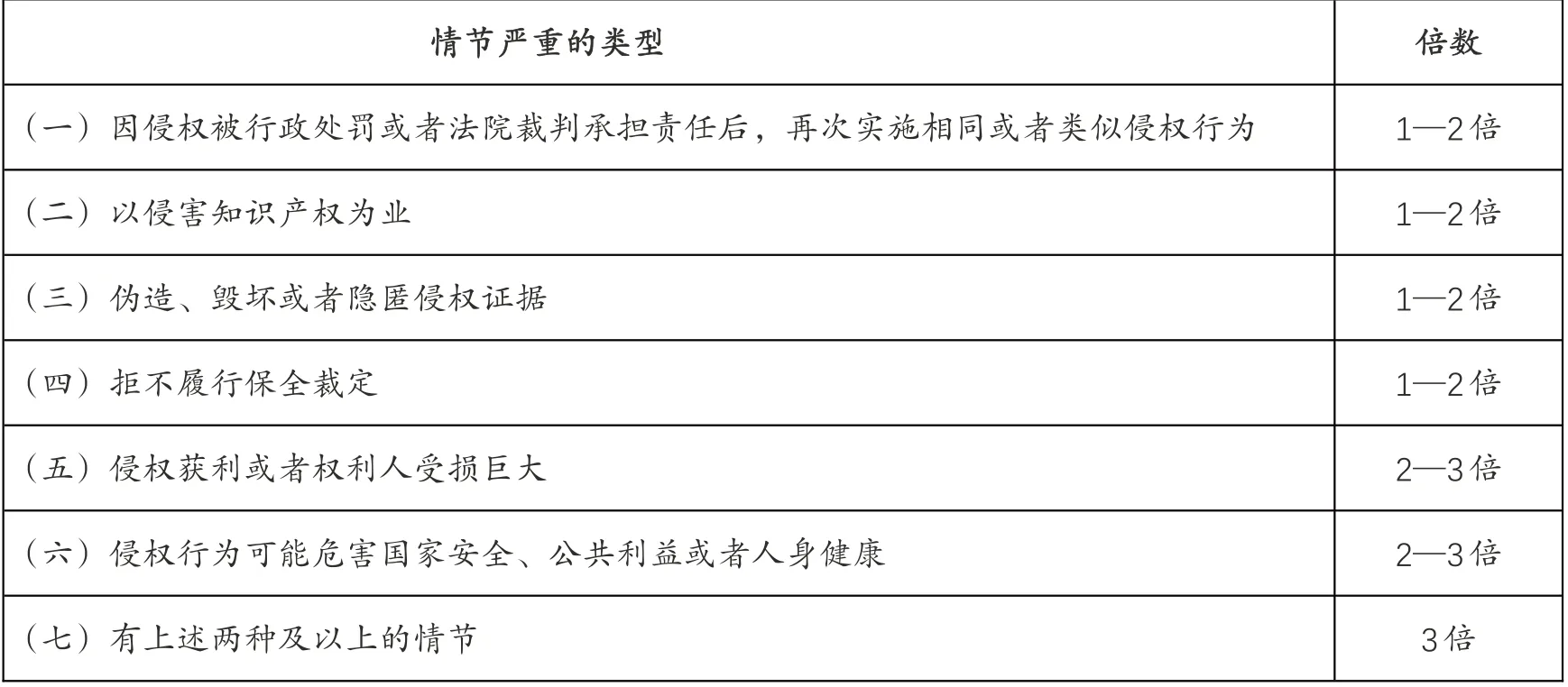

倍数的考量因素众多,应明确主要的考量因素。惩罚性赔偿的倍数主要彰显的是惩罚性,而案件的恶劣程度越高,所应受的惩罚就越大。所谓的恶劣程度不应该基于“恶意”的大小,而应主要考量“情节严重”要件。上文已述,“恶意”即等同为“故意”,而就司法解释所列举的类型以及其本质来看,判定是否构成“恶意”的标准并不高。恶劣程度和主观恶性的大小主要在于情节轻重的判定,因此“情节严重”要件是考量倍数体系中的主要因素。因此在倍数考量这一环节上,“恶意”系一种前提性要件,而倍数的大小在于判定“恶意”之后的具体“情节严重”类型。故笔者以《适用惩罚性赔偿的解释》第四条所列举的“情节严重”类型为例,列出以下1—3倍区间的倍数参考表:

表1 1—3倍区间的倍数参考表

就第(一)至第(四)项而言,其行为所造成的结果并非极其严重,并且如毁坏证据、拒不履行保全裁定等行为极有可能构成相关刑事犯罪,因此由公权力机关予以制裁是比较合适的,故在民事领域的惩罚性赔偿中仅以1—2倍判决即可;而第(五)、第(六)项均为结果极为严重的类型。就制度起源来看,惩罚性赔偿的出现就是为了弥补补偿性赔偿的不足,后者的严重局限性之一在于对获利较多的行为缺乏制约。①陈年冰:《中国惩罚性赔偿制度研究》,北京大学出版社,2016,第83页。因此法院在考虑惩罚性赔偿的倍数时应重点关注侵权人的获利情况或权利人的受损情况,故应对第(五)项予以重罚;而基于上文所述的利益评估原则,危害国家、公共利益或人身健康的行为会严重损害其他公民的间接利益与社会总体利益,并且绝大多数案件难以恢复原状,故对第(六)项应作重罚。构成两种及以上情节的案件一般影响极为恶劣,对此应处以顶格倍数即3倍。

上文已述,基于谨慎重罚原则、商标侵权人的弱势地位以及我国侵权人的财产状况等原因,在商标侵权领域中裁判者应谨慎适用高倍数的惩罚性赔偿,即应谨慎适用3—5倍区间。但谨慎适用绝非意同为“永不适用”。在某些情况下,倍数发挥着一定的调解作用。即当上述所算之基数过小时,高倍数并非属于重罚,而是中和了因基数畸低而导致的总数过小之弊端——此时高倍数发挥的是一般性惩罚而非重罚。如在某宝电气案②某宝电气(深圳)有限公司与深圳市正某信科技发展有限公司侵害商标权纠纷案,见(2020)粤0304民初34009号民事判决书。中,权利人所主张的侵权商品销售量为10单,但基于证据不足而仅能证明其中的1单,故由此算得的基数与实际情况可能相距甚远。在本案中法院虽判决了最高的5倍倍数,但因计算的基数畸低,故其最后计算得出的数额并不具有过重的惩罚性。此外,如案件的侵权行为具有波及全国或影响国际形象等特别情形,也可考虑适用3-5倍区间,但总体上仍应谨慎适用。

3.明确考量倍数的次要因素

次要因素作为辅助性因素,其也对倍数考量发挥着相应的作用。首先,必须考虑前置(行政或刑事)处罚的执行情况。《适用惩罚性赔偿的解释》第六条第二款规定:“因同一侵权行为已经被处以行政罚款或者刑事罚金且执行完毕,被告主张减免惩罚性赔偿责任的,人民法院不予支持,但在确定前款所称倍数时可以综合考虑。”故在倍数考量中,前置处罚的执行情况是需要被考虑的法定因素。倘若被告人已被判处行政或刑事责任并执行罚金完毕,就应该在上文表格所示的倍数基础上予以减少。当然,该规则仍存有疑惑:若侵权人执行了部分罚款或罚金,其可否被考虑减免惩罚性赔偿责任?对此情形应予以二分。一是侵权人执行了部分罚款或罚金且正在积极地准备剩余款项,即其未执行全部款项只是基于时间的问题,此时仍可考虑酌情减免惩罚性赔偿的倍数。二是侵权人给予部分款项后已处于消极懈怠之情境,即其并不打算再行给付,此时不应将之作为倍数减免的因素。此外,被告是否态度良好、有无采取补救措施等也应作为其他辅助性因素予以综合考量。

结语

通过对现有案例的梳理以及对新颁布之相关规定的分析,商标侵权惩罚性赔偿的现存困境及其成因显露无疑。具体而言,制度困境包括基数计算的相关概念紊乱、实体适用要件含义不明以及倍数裁量的随意性。造成困境的原因一方面是抽象原则的缺失,另一方面是源于具体规范以及用语的模糊性以及“综合考虑”型条款的缺陷。基于此,应树立便利、利益评估与谨慎重罚三大原则,以此统率整个商标惩罚性赔偿制度的价值观。在具体用语上,应明晰“利润率”“恶意”“情节严重”“难以确定”等术语的含义,并以科学考量体系考虑惩罚性赔偿的倍数。总言之,应从“抽象—具象”两端入手提出完善建议,并考虑相关的法政策以及我国国情,从而推进商标惩罚性赔偿的本土化适用及其制度建构。毋庸讳言,上述部分观点只是研究的开端,故亦期待其他学者对此再作讨论。

——以《民法典》第1182条前半段规定为分析对象