例析画图分析法在初中化学教学中的运用

陈冰

初中生的认知处于由直观到抽象的发展时期,他们的思维往往需要直观的感性经验支持,而初中化学是九年级新开的一门学科,较多的化学知识对学生来说是比较抽象的。教师如何实现让抽象、复杂的知识形象化、直观化、简明化地展示给学生呢?多年的初中化学教学实践表明,利用画图分析法开展教学能直观传递教学信息,有效激发学生思维。下面,笔者通过一些例子谈谈画图分析法在初中化学教学中的有效运用。

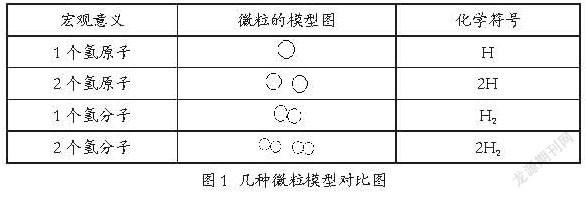

一、画微粒模型图理解化学符号意义

初中较多学生对微观知识的学习感到困难,因为微观世界是看不到、也摸不到的。但通过画图能把抽象知识形象化,有效帮助学生理解并牢固记忆。

例如,教学人教版义务教育九年级上册化学符号的意义时,对符号H、2H、H2和2H2各具有什么意义?中等级以下学生总是分不清、难以理解的,而且每届都有较多学生对2个独立的氢原子(2H)和两个氢原子构成的氢分子(H2)符号意义容易混淆的。但是,若教师利用画微粒模型图(见图1)开展教学,就能实现微观形状的再现,不但能帮助学生区分独立原子和构成分子的原子,而且能帮助学生很好地理清宏观—微观—符号表征三者之间的联系。

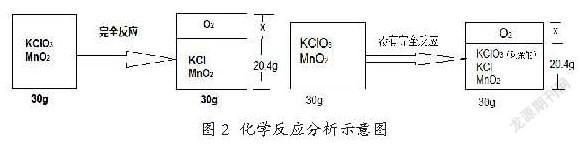

二、画图分析法在计算题中的运用

图形具有直观、简洁、形象、具体等特点,通过图形的变化趋势,能够启发学生发现问题、引发学生提出问题、引领学生分析和解决问题。初三学生虽然具有一定的逻辑思维能力,但对一些化学知识的理解经常会存在障碍,所以,较多学生在遇到稍微复杂的计算题时就容易产生畏惧感,甚至是直接放弃不做。然而,通过画简明的图形示意分析解题思路,并辅以简要的文字设计原理说明,能启发学生思考,降低学习难度。

例如,在讲解有关化学方程式的计算:将30g的氯酸钾和二氧化锰的混合固体加热一段时间,发现剩余固体的质量是20.4g,求参加反应的氯酸钾的质量。可画如图2所示分析,教师可指导学生根据密闭装置中进行的化学反应前后容器里装的各物质质量总和相等作图分析。这样就可以直观清晰地呈现信息间的关系,层次分明,从而有效促进学生加深对化学反应过程的认识。由于该计算题给出的信息中提到只是加热了一段时间,所以教师引导学生分析时应将氯酸钾反应分为完全反应和没有完全反应两种情况作思路分析图。但是,无论哪种情况,只要把思路分析图画出来,学生就很容易明白加热一段时间后所得氧气的质量=30g-20.4g=9.6g,然后根据化学反应方程式计算,已知氧气质量,通过列比例式就容易求出参加反应的氯酸钾质量了。

又如,在学习人教版义务教育九年级下册第九单元课题3《溶液的浓度》时,其有个例题:化学实验室现有质量分数为98%的浓硫酸,但在实验室中常需要用较稀的硫酸,要把50g上述浓硫酸稀释为质量分数为20%的硫酸,需水的质量是多少?对于这个题目,每届都有相当一部分学生很难理解“需水的质量=稀溶液的质量-浓溶液的质量”这一结论。那么,在新授课时,教师可以抓住稀释前后“溶液质量”和“溶质质量分数”进行作图分析(见图3)。这样就能直观再现动态的实验过程,启发学生的思维,从而有效帮助学生理解该题目并得出结论(需要加水质量=稀溶液质量x-浓溶液质量50g),而利用溶液稀释前后,溶质质量不变列式子50g×98%=x·20%求出x。

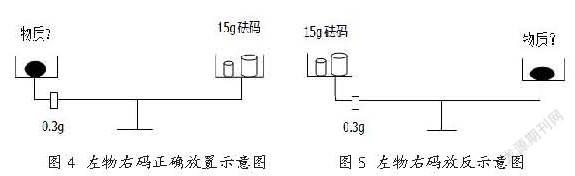

再如,在讲解关于“托盘天平左物右码放反了怎么算出物质的质量”时,很多学生都只会算正确操作是“左物右码”时的正确读数是:物质的质量(M物质)=砝码的质量(M砝码)+游码的质量(M游码)。但是,在遇到“要算出托盘天平左物右码放反时物质的实际质量”这类计算时,较多学生都感到束手无策,主要原因是不懂得托盘天平(是一种等臂杠杆)是依据杠杆原理制成的。因此,教师在教学时应告诉学生这原理,让学生知道无论是哪种操作时,托盘天平的读数都会遵循“左盘的质量(M左)=右盘的质量(M右)+游碼的质量(M游码)”这原则。如,题目:某学生用托盘天平称量食盐时,错误地将食盐放在右盘里,砝码放在左盘里,称得食盐质量为15.3g(1g以下用游码),若按正确的方法称量,食盐的质量应是多少?

对此,教师可以引导学生根据该题目的实际情景分别画出托盘天平左物右码放置正确示意图(见图4)和左物右码放反的错误操作示意图(见图5)。那么,学生根据示意图就可以轻松列出解题关系式:M砝码=M物质+M游码,代入数据得到式子15g=M物质+0.3g,从而算出M物质=14.7g。

三、画流程图分析法在文字推断题中的运用

初中化学文字推断题一般都是文字量多、信息量大的综合题,主要考查学生的审题能力、提取信息进行分析、整合归纳及对知识的综合运用等能力。然而,农村学校有较多学生在遇到大量枯燥的文字和抽象的化学综合题时,往往会表现出畏惧、退缩等心理。教师在教学中可通过画流程分析图来分析解题思路,引导学生依据真实的情境将信息量大且枯燥的文字叙述转化为清晰可见的流程示意图,化无形思维为有形情境,化无序思维为有序思维,从而有效启发学生思维。学生依据流程图就很容易理解题意,推理并得出正确答案,提高学习兴趣。

例如,有一包白色固体样品,可能含有 NaOH,Na2CO3,K2SO4,BaCl2中的一种或几种,为确定其组成,进行如下实验:

步骤 I:取少量样品于烧杯中,加足量水,充分搅拌,静置,有固体 A 剩余。取步骤I所得的上层清液,将其分为两份,分别用于步骤II和步骤III中。

步骤 II:取步骤I所得的上层清液于试管,滴入几滴 BaCl2 溶液,产生白色沉淀。

步骤 III:另取步骤I所得的上层清液于试管,滴入几滴酚酞溶液,溶液变红色。

步骤IV:取步骤I剩余的固体 A,加入足量的稀盐酸,固体部分溶解。

根据上述实验,回答下列问题:

(1)步骤I中,固体A的成分为_______。

(2)根据上述实验推断该混合物的成分,肯定含有的是_______,可能含有的是_______。

(3)若要进一步确定样品的组成,还需进行的实验操作是_______。

对这道文字推断题,教师可引导学生画如图6所示的流程分析图,一目了然,不仅能展示对这道题目的思维过程,还能降低因题目文字量多而造成学生阅读到后面内容就忘记前面内容的阅读障碍,从而降低学习思考的难度。

总之,化学知识的学习过程就是知识的理解与应用相结合的过程。用画图来表述或分析化学知识是一种直观、简洁、有效的方法。学生通过画图法分析,不仅能展示思维过程、揭示学习的思路,还能使看不见的思维可视化,从而促进学生学习兴趣和抽象思维能力的提高。

参考文献:

[1]教育部.义务教育教科书九年级下册[M].人民教育出版社,2012.

[3]王荣桥.画图:学生思维可视化的有效策略[J].中学化学教学参考,2021(4):32-33.

责任编辑 罗燕燕