从“顺朱”到“描朱”看学童习字方法的演进

——以习字蒙书《上大人》为中心

任占鹏

近世学童初学习字时,在一种印有红色楷字的习字纸上摹写,这种方法叫做“描朱”或“描红”①参见汉语大词典编辑委员会汉语大词典编纂处编纂:《汉语大词典》第6卷,汉语大词典出版社1990年版,第640页。。明清时期,学童习字最常用的描朱教材就是《上大人》。现在学者们在敦煌文献中发现了一类唐五代时期的学童习字写本,有朱字,形式为反复临习,完全不同于“描朱”,这种习字方法应该是“顺朱”。海野洋平先生依据南宋守坚集《云门匡真禅师广录》中关于“顺朱”的记载,结合敦煌写本P.4900(2)《上大夫》、BD12160+BD12162《千字文》等,认为“顺”与“描”突显的是习字方式的区别,“顺朱”应该是在上端写有朱笔(或者墨笔)范本的纸上进行习字,有时老师会根据情况在适宜主要是习字一行半的地方进行指导的习字方法,与在朱字上用薄纸影写的习字方法“描朱”不同①海野洋平:《童蒙教材としての王羲之〈书论〉(〈尚想黄绮〉帖)—敦煌写本·羽664ノ二Rに见るプレ〈千字文〉课本の顺朱—》,《杏雨》第20号,2017年。。本文将以习字蒙书《上大人》为中心,在海野先生研究基础上,对“顺朱”和“描朱”的特点与区别展开讨论,以期对学童习字方法及其演变有进一步的认识。

一、唐五代“顺朱”的特点及其传播

有关“顺朱”一词的史料记载可以追溯到宋代。据宋守坚集《云门匡真禅师广录·垂士代语》载:“师因摘茶云:‘摘茶辛苦,置将一问来。’无对。又云:‘尔若道不得,且念《上大人》。更不相当,且顺朱。’”②释守坚集:《云门匡真禅师广录》卷中《垂士代语》,《大正新修大藏经》第47册,第1988号,大藏出版1924—1934年版,第562页a。又宋赜藏主编集《古尊宿语录·智门(光)祚禅师语录》载:“问:‘如何是祖师禅?’师云:‘上大人。’又云:‘会么?’僧云:‘不会。’师云:‘不会且顺朱。’”③赜藏主编集,萧萐父、吕有祥点校:《古尊宿语录》卷39《智门(光)祚禅师语录》,中华书局1994年版,第732页。这两条资料中,禅师们分别面对弟子的无问、无知,用《上大人》为“禅语”作解,让弟子去“顺朱”。《上大人》是学童习字入门的蒙书,“顺朱”一词又与“描朱”类似,应该是一种习字方法。从禅师与弟子的对话当中,我们可以把《上大人》和“顺朱”视为入门知识和过程,禅师所表之意应该是让弟子从初级知识学起。那么这里的“顺朱”究竟是一种什么样的习字方法?

首先来看今人对“顺朱”一词的认识。《佛光大辞典》载:“顺朱,又作述朱。朱,朱墨;将先人之言教、行履,以朱墨记录于簿本。顺朱,谓仿照先人之言教而行。”④释慈怡主编:《佛光大辞典》第6册,佛光出版社1988年版,第5354页。并举《古尊宿语录·智门(光)祚禅师语录》为例。《汉语大词典·写顺朱儿》解释:“初学儿童在印好的红色楷字上描摹习字,谓之‘写顺朱儿’。又称描红。”⑤《汉语大词典》第3卷,汉语大词典出版社1989年版,第1626页。日本《禅学大辞典》亦有解释,翻译如下:“顺是遵从,朱是朱墨,用朱墨在写好的范字上描摹,记忆文字。或者是遵从先人的言教。也作述朱。”⑥驹泽大学内禅学大辞典编纂所编《禅学大辞典》的原文是:“顺はしたがう。朱は朱墨。朱墨で记された手本の上をなぞって、文字を觉えること。先人の教え·行履そのままにしたがうこと。述朱。”(大修馆书店1985年版,第519页)另外日本《禅语辞典》对“顺朱”解释作:“小孩子习字的时候,用朱笔写范字,让他们在范字上面描摹。按照所教进行学习,遵守规范。”⑦入失义高监修、古贺英彦编著《禅语辞典》的原文是:“子供に习字をならわせるとき、朱で手本の字を书いて与え、その上をなぞらせること(《葛藤语笺》三)。教えられたとおりに习う、规范を遵守する。”(思文阁1991年版,第207页)综合这四本辞典的解释,“顺朱”基本上包括两层含义:其一,是“述朱”,即把先人言行用朱墨记录,进而遵从之;其二,学童在写好的朱笔范字上进行描摹习字,等同于“描朱”。清代德玉曾书《梵网经顺朱》《禅林宝训顺朱》《道德经顺朱》,从其序文可知,德玉为了潜心修行,遂用朱墨抄写这三本经书。这里的“顺朱”即“述朱”,使用的是上述辞典中的第一层含义。《禅宗颂古联珠通集》载:“雄镇南阳传祖令,清风凛凛动寰区。老来偏爱晚生子,把手时时教顺朱(佛心才)。”⑧释法应集,释普会续集:《禅宗颂古联珠通集》卷8《祖师机缘·东土旁出诸祖》,《卍续藏经》第115册,新文丰出版公司1993年版,第89页。此中“顺朱”表示学童习字,自是使用的上述辞典中“顺朱”的第二层含义。前引《云门匡真禅师广录》和《智门(光)祚禅师语录》中关于用《上大人》进行“顺朱”的记载,自然也是使用的“顺朱”的第二层含义。然而“顺朱”是否等同于“描朱”,笔者认为还值得商榷。海野洋平先生认为把“顺朱”和后世的“描朱”等同而视的话是有问题的,《云门匡真禅师广录》中的“云门匡真禅师”是晚唐五代名僧文偃,他生活在9、10世纪,而从这一时期的敦煌纸张来看,当时的纸张不适合影写,又敦煌本P.4900(2)《上大夫》是咸通十年(869)写本①敦煌写本《上大夫》全文为:“上大夫,丘乙己,化三千,七十士,尔小生,八九子。”该书在宋代以后变成了《上大人》,全文为:“上大人,丘乙己,化三千,七十士,尔小生,八九子,佳作仁,可知礼也。”关于《上大夫》的编撰年代及变化过程,详见任占鹏:《论唐代敦煌蒙书〈上大夫〉与后世〈上大人〉的关系》,《浙江师范大学学报(社会科学版)》2021年第3期。,其中行头为朱笔范字,下面为习字,因此这件写本应当是文偃所说的《上大人》“顺朱”的真实样本。海野先生进而主张“顺朱”应该是在上端写有朱笔(或者墨笔)范本的纸上进行习字的方法②海野洋平:《童蒙教材としての王羲之〈书论〉(〈尚想黄绮〉帖)—敦煌写本·羽664ノ二Rに见るプレ〈千字文〉课本の顺朱—》,《杏雨》第20号,2017年。。笔者以为此说较有说服力。下面具体来看敦煌写本P.4900(2)《上大夫》的书写状态与内容。

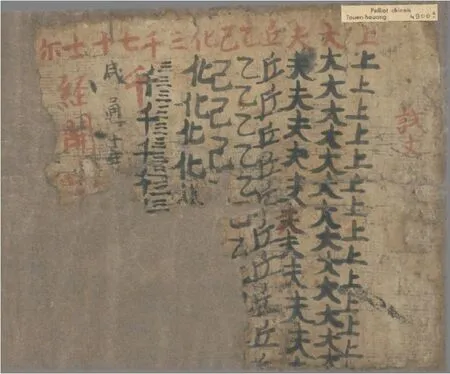

敦煌写本P.4900(2)(图1),卷子本,本是P.4900(1)《尚书序》背面的衬纸③参见海野洋平《童蒙教材〈上大人〉の顺朱をめぐって—敦煌写本P.4900(2)·P.3369Vに见る〈上大人〉黎明期の诸问题—》,《历史》第117号,2011年。,首全尾残,共14行,从第6行起写本下残。写本右侧首题朱笔“试文”,每行首字为朱笔,顶格书,从右向左为“上大夫,丘乙己,化三千,七十士,尔”14字。朱字下面是墨笔习字,每字习写1行,每行11到15字不等。从笔迹来看,行首朱笔略好于墨笔习字,应该是教授者所写。学童墨笔习字止于“千”字行。朱字“七”“十”下有墨笔“咸通十年”(后缺),该纪年的书法明显比前边习字好,应该是教授者所写的习字日期。“士尔”下有朱笔“经开□”(后缺)等字,可能是教授者对学童习字的评语或者鼓励的话语。墨笔习字有大有小,笔迹稚嫩,说明该学童应该是入门不久。值得注意的是,“夫”行和“乙”行第7字、“己”行约第6字,“千”行第2字有朱笔痕迹,应该是教授者对学童书写不规范的矫正行为。

图1 P.4900(2)《上大夫》(IDP)

关于该写本首行中的“试文”,应该是一种考试。《新唐书·柳璨传》:“或荐璨才高,试文,帝称善,擢翰林学士。”④欧阳修、宋祁:《新唐书》卷223下《奸臣传下·柳璨传》,中华书局1975年版,第6359页。《旧唐书·李揆传》:“开元末,举进士,补陈留尉,献书阙下,诏中书试文章,擢拜右拾遗。”⑤刘昫等:《旧唐书》卷126《李揆传》,中华书局1975年版,第3559页。从这两条资料来看,“试文”应该是一种文学考试,也可以作“试文章”。结合P.4900(2)内容和书写情况来看,显然不是文章,而是习字。“试文”还见于敦煌写本P.3738p1和P.3738p3V。前者首题墨笔“试文”,其下写《宣宗皇帝御制劝百寮》和社司转帖⑥上海古籍出版社、法国国家图书馆编:《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第27册,上海古籍出版社2002年版,第198页。。后者首题墨笔“试文”,其下是人名、姓氏习字,后题“辛酉年岁十一月燉煌郡金光明寺学”(后缺)①《法国国家图书馆藏敦煌西域文献》第27册,第199页。。从这3件写本的内容和书写情况来看,它们应该是在教授者指导下完成的考试写本,而习字蒙书、德行蒙书、日用文书、人名、姓氏都是考试的内容。因此,笔者推测P.4900(2)是教授者用《上大夫》对学童进行的一次习字考试。

对于P.4900(2)中反映的习字方法,笔者以为该写本中范字在行首,学童习字紧接在范字之下,从习字方法上来说,学童是在临写,而非摹写。古人对临与摹有明确区分。宋代桑世昌《兰亭考·临摹》载:“黄伯思云:‘世人多不晓临摹之别。临谓以纸在古帖旁,观其形势而学之,若临渊之临,故谓之临。摹谓以薄纸覆古帖上,随其细大而搨之,若摹画之摹,故谓之摹。又有以厚纸覆帖上就明牖,景而摹之,谓之响搨焉。临之与摹,二者迥殊,不可乱也。’”②桑世昌集:《兰亭考》卷5《临摹》,王云五主编:《丛书集成初编》第1598册,中华书局1985年版,第46页。可见宋人对于“临”与“摹”的概念是有明确区分的。“描朱”注重的是“摹”,而非“临”,所以把P.4900(2)中的方法称之为“描朱”是不准确的。该写本中,学童的习字在朱笔范字的下面,可以说是顺着范字临写,当如海野先生所言,此法实为“顺朱”。

这类“顺朱”写本在敦煌文献中有不少,海野先生举出了19件③根据海野先生《童蒙教材としての王羲之〈书论〉(〈尚想黄绮〉帖)—敦煌写本·羽664ノ二Rに见るプレ〈千字文〉课本の顺朱—》(《杏雨》第20号,2017年)一文中对“顺朱”写本的判别,可知他的判别依据主要有二:一是写本行首有明显范字者为“顺朱”;二是写本行首残缺的情况下,行中有矫正痕迹者亦为“顺朱”。笔者赞同这一判定标准。海野先生文中所举敦煌“顺朱”写本,除了《上大夫》(P.4900(2)),还有《千字文》写本12件(S.2703、P.3114、S.4852、S.5723、S.5657V、S.5787、S.12372、BD9326、BD9350、BD9328+BD9354、BD12160+BD12162、BD13210F+BD13210D)、《尚想黄绮帖》写本 6 件(羽 664ノ2、P.3194p3、P.3643p14、P.3349p4+P.3368p7+P.4019p4+P.4019F16a+P.4019F16b+P.4019F16c+P.4019F16d+P.4019F16e+P.4019F16f+P.4019F22+P.4019F27+P.4019F35、S.12372、BD13210F+BD13210D)、《兰亭序》写本2件(S.1619V、羽664ノ2V)、《兰亭诗》1件(P.3305p5V)。由于羽664ノ2中同时出现了《尚想黄绮帖》和《兰亭序》,BD13210F+BD13210D和S.12372中都同时出现了《千字文》和《尚想黄绮帖》,所以海野先生文章中所提到的“顺朱”写本数量实际为19件。而且,S.12372的4块碎片中,由于残缺,行首部分不存,行内亦未发现矫正痕迹,海野先生推测该写本可能是“顺朱”,笔者以为该写本暂不能视为“顺朱”。,笔者在海野先生的基础上统计为34件写本,其中《千字文》18件④敦煌《千字文》“顺朱”写本 18 件,为 S.2703、S.4852、S.5657V、S.5723、S.5787、S.12144A、P.3114、P.3849p、P.4019F19+P.4019F20+P.4019F21+P.4019F23+P.4019F26+P.4019F28+P.4019F31+P.4019F32+P.4019F33+P.4019F36a+P.4019F36b+P.4019F39+P.4019p2b(写本缀合参张新朋《敦煌写本〈开蒙要训〉研究》,中国社会科学出版社,2013年,第149-150 页)、BD9326、BD9328+BD9354、BD9350、BD9353+BD9327(写本缀合参张新朋《敦煌蒙书残片考》,《文献》2013年第5期)、BD12162+BD13204+BD11187A(1)+BD13157(44)+BD12190A+BD9941(3)V+BD9941(2)(写本缀合参张新朋《敦煌蒙书残片考》,《文献》2013年第5期)、BD13185BV+BD13187+Д.1495+BD13185AV+BD13185CV(写本缀合参张新朋《敦煌蒙书残片考》,《文献》2013年第5期)、BD13210F+BD13210D(写本缀合参张新朋《敦煌文献王羲之〈尚想黄绮帖〉拾遗》,《敦煌研究》2018年第 6期)、BD16038B+BD16038A、Д.2201+Д.2204+Д.2482+Д.2507+Д.3095A+Д.3095B+Д.5169+Д.5171(写本缀合参张新朋《敦煌写本〈开蒙要训〉研究》,第151-152页)。,《尚想黄绮帖》5件⑤敦煌《尚想黄绮帖》“顺朱”写本5件,为P.3194p3、P.3643p14、P.3349p4+P.3368p7+P.4019p4+P.4019F16a+P.4019F16b+P.4019F16c+P.4019F16d+P.4019F16e+P.4019F16f+P.4019F22+P.4019F27+P.4019F35(写本缀合参海野洋平《敦煌写本P.4019pièce4·P.3349pièce4·P.3368pièce7の缀合·复原—童蒙教材としての王羲之〈书论〉(〈尚想黄绮〉帖)—》,《集刊东洋学》第116号,2017年;张新朋:《敦煌文献王羲之〈尚想黄绮帖〉拾遗》,《敦煌研究》2018年第6期)、羽 664ノ2、BD13210F+BD13210D。,《兰亭序》4件⑥敦煌《兰亭序》“顺朱”写本 4件,为 S.1619V、S.11344B、BD10451+BD12045+BD10358、羽 664ノ2V。,杂字、姓氏、不知名文献各2件⑦敦煌杂字“顺朱”写本为S.11969B、S.12458CV,姓氏“顺朱”写本为BD16181V、P.3738p3,不知名“顺朱”写本为P.3305p5、BD13188。,《上大夫》、《兰亭诗》、数字、契约各1件⑧敦煌《兰亭诗》“顺朱”写本为P.3305p5V,契约“顺朱”写本为S.1478V,数字“顺朱”写本为Д.18938。。根据统计结果,可知《千字文》《尚想黄绮帖》《兰亭序》这3本与王羲之有关的书帖是当时“顺朱”的主要教材。34件“顺朱”写本中,除了P.3194p3、P.3643p14、S.11344B、BD9353+BD9327、BD10451+BD12045+BD10358这 5件写本由于行首缺失,范字不可见以外,其余的29件写本中的范字有朱笔与墨笔的区别。其中朱笔范字写本仅有3个卷号,为P.4900(2)《上大夫》、BD12160和BD12162《千字文》①张新朋《敦煌蒙书残片考》(《文献》2013年第 5期)一文指出 BD11145、BD12163、BD12160、BD12161、BD11187A(6)、BD11187A(3)、BD11187A(4)、BD11187A(2)、BD10103、BD12190B、BD12190C、BD9941(1)等碎片在书风、字体等方面,与BD12162、BD13204等7则残片颇为一致,疑出自同一写本。,后两个卷号的形式和笔迹一致,当出自同一写本,那么朱笔范字写本实为2件,而墨笔范字写本的数量达到了27件,不过二者除了范字颜色不同,在习字过程中并无区别,只是说明当时墨笔范字的情况更为常见。

综合34件敦煌“顺朱”写本来看,唐五代时期的“顺朱”主要有以下两个特征:其一,由教授者书写范字(朱笔或墨笔),学童顺着范字由上而下进行反复临习,每字至少1行;其二,教授者在学童临习的过程中进行指导,现在可知的指导行为是教授者会选择学童的某一字进行写法的矫正,学童在接受矫正指导后继续练习②从34件敦煌“顺朱”写本来看,并不是所有写本都有矫正行为,说明随着学童习字能力的提升,教授者的矫正行为会减少,直至不再矫正。,而矫正行为多发生在每字第2行行中,所以海野先生称之为“‘一行半’での指导”③海野洋平:《敦煌写本 P.4019pièce4·P.3349pièce4·P.3368pièce7の缀合·复原—童蒙教材としての王羲之〈书论〉(〈尚想黄绮〉帖)—》,《集刊东洋学》第116号,2017年。。在充分认识了这些“顺朱”写本的情况之后,笔者认为“顺朱”即顺着教授者书的范字(朱笔或墨笔)进行反复临写的习字方法。

另外,“顺朱”写本不限于敦煌文献中,在吐鲁番、和田出土文献中亦有不少发现。依照判定敦煌“顺朱”写本的两个基本条件,经过笔者统计,吐鲁番、和田文献中共有18件“顺朱”,其中《千字文》8件④吐鲁番《千字文》“顺朱”写本7件,为72TAM209:85(b)、TAM240:1/1-1(b)+TAM240:1/1-2(b)+TAM240:1/1-3(b)+TAM240:1/2-1(b)+TAM240:1/2-2(b)+TAM240:1/3(b)+TAM240:1/4+TAM240:1/6、72TAM518:2/1、大谷5378(B)+大谷5418(B)、Ch3004、Ch1234+Ch3457、Or.8212.625V。写本缀合,参张新朋《吐鲁番出土〈千字文〉残片考》,《文献》2009年第4期;张新朋《吐鲁番、黑水城出土〈急就篇〉〈千字文〉残片考辨》,《寻根》2015年第6期;张新朋《吐鲁番出土〈千字文〉叙录——中国、德国、英国收藏篇》,金滢坤主编《童蒙文化研究》第2卷,人民出版社2017年版,第55-72页。和田《千字文》“顺朱”写本仅1件,为GXW0450(该写本的情况,详见陈丽芳《唐代于阗的童蒙教育——以中国人民大学博物馆藏和田习字文书为中心》,《西域研究》2014年第1期)。,《尚想黄绮帖》2件⑤和田《尚想黄绮帖》“顺朱”写本2件,为M.T.095、GXW0125:047a+GXW0125:047b+GXW0125:047c+GXW0125:047d+GXW0125:047e(该写本的情况,详见陈丽芳《唐代于阗的童蒙教育——以中国人民大学博物馆藏和田习字文书为中心》,《西域研究》2014年第1期)。,《孔子庙堂碑》1件⑥吐鲁番《孔子庙堂碑》“顺朱”写本1件,为72TAM157:10/1(b)(该写本的定名,参见李红扬《吐鲁番所见“〈孔子庙堂碑〉习字”残片考释》,《吐鲁番学研究》2019年第2期)。,不知名文献7件⑦吐鲁番不知名“顺朱”写本2件,为72TAM157:10/2、72TAM157:10/4。李红扬指出72TAM157:10/2中“西奴轻汉”“将自此而”8字,应该与《宋书·衡阳文王义季传》中“且匈奴轻汉,将自此而始”一段有关(参见李红扬《吐鲁番所见“〈孔子庙堂碑〉习字”残片考释》,《吐鲁番学研究》2019年第2期)。和田不知名“顺朱”写本 5件,为 GXW0171、GXW0172、GXW0191、GXW0118+GXW0119+GXW0120+GXW0121+GXW0122、GXW0126:048d+GXW0126:048e+GXW0126:048f+GXW0126:048g+GXW0126:048h(这5件写本的情况,详见陈丽芳《唐代于阗的童蒙教育——以中国人民大学博物馆藏和田习字文书为中心》,《西域研究》2014年第1期)。。这些“顺朱”写本中,吐鲁番出土者皆为墨笔范字,其中德国藏吐鲁番写本Ch3004《千字文》中有朱笔矫正的痕迹。而现藏于中国人民大学博物馆的相关和田写本的图片尚未完全公布,陈丽芳《唐代于阗的童蒙教育——以中国人民大学博物馆藏和田习字文书为中心》一文对相关写本进行过介绍。但是关于教授者所书范字的顔色,陈文中没有说明,兹据其文末所提供的3件写本的黑白图片可知,GXW0171和GXW0125中当为墨笔范字,而GXW0450中首字“欣”墨色较淡,疑为朱笔。从吐鲁番、和田“顺朱”写本的书写状况来看,形式与敦煌“顺朱”基本一致。据陈丽芳的推断,这些和田习字写本的书写时间应该在8世纪后半叶⑧陈丽芳:《唐代于阗的童蒙教育——以中国人民大学博物馆藏和田习字文书为中心》,《西域研究》2014年第1期。,时代基本早于敦煌“顺朱”写本。吐鲁番“顺朱”写本中,72TAM209:85(b)《千字文》习字内容中存“神龙二年七月日交河县学生刘虔寿放书”字样,得证该写本的书写时间在唐中宗神龙二年(706),而这一时间不仅早于敦煌、和田“顺朱”写本的书写时间,更是现在已知的吐鲁番“顺朱”写本中书写时间最早者。此外,吐鲁番出土72TAM179:18《尚想黄绮帖》,每字练习2行,由于写本被剪为鞋子状,各行首缺失,亦未发现矫正痕迹,所以暂不定为“顺朱”。写本题记“三月十七日令狐慈敏放书”中的“月”字、“三月十九日生令”中的“月”“日”2字为武周新字,福田哲之推断该写本的书写时间在7世纪末8世纪初①福田哲之:《吐鲁番出土文书に见られる王羲之习书—阿斯塔那一七九号墓文书〈72TAM179:18〉を中心に—》,《书学书道史研究》第8号,1998年。,荣新江认为是武周时期②荣新江:《〈兰亭序〉与〈尚想黄绮帖〉在西域的流传》,故宫博物院编《二零一一年兰亭国际学术研讨会论文集》,故宫出版社2014年版,第31页。。关于武周新字“月”“日”的出现时间,《新唐书·则天武皇后传》记载为“载初中”③《新唐书》卷76《后妃传上·则天武皇后传》,第3481页。,今研究者认为具体时间应该是载初元年(689)正月④参见施安昌:《武周新字“圀”制定的时间——兼谈新字通行时的例外》,《故宫博物院院刊》1991年第1期。。该写本虽然暂时不能判定为“顺朱”,但是其形式与“顺朱”非常相似,因此我们可以断定至迟在武周时期“顺朱”这一习字方法已经在西州普遍使用。

至于当时普遍采用“顺朱”的原因,海野洋平先生认为“描朱”是在朱字上用薄纸影写的习字方法,而9、10世纪敦煌地区的纸太厚而不能影写,更早的唐麻纸也是如此,因此采用“顺朱”⑤海野洋平:《童蒙教材としての王羲之〈书论〉(〈尚想黄绮〉帖)—敦煌写本·羽664ノ二Rに见るプレ〈千字文〉课本の顺朱—》,《杏雨》第20号,2017年。。笔者以为此说有一定道理,然而不够全面。“描朱”其实是在朱字上直接摹写。德国藏吐鲁番写本Ch1986R“习字”中“自然成”“无等伦”6字即是先朱笔,后墨笔⑥参见荣新江主编:《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》,武汉大学出版社2007年版,第164页。,墨笔覆盖在朱笔之上,虽然并非反复习字,但是呈现出“描朱”的形式,说明唐代已有类似于“描朱”的书写方法。而不普遍使用“描朱”的原因,其一,当如海野先生所说,当时使用的纸张普遍是麻纸、楮纸⑦参见石塚晴通著,唐炜译:《从纸材看敦煌文献的特征》,《敦煌研究》2014年第3期。,纸张太厚,不适于影写;其二,应该与当时“描朱”成本过高有关。“描朱”需要在朱字上直接摹写,然而印刷术尚未普及,朱笔范字需要教授者一一书写,这样的话,教授者的工作量大大增加,一旦学童较多,这样的习字方法就不太现实了。所以当时采用“顺朱”,仅用1行范字,学童便可以反复临写。这样看来,“顺朱”应该是当时技术条件下的最好选择。

二、宋以后“描朱”的出现与发展

宋代明确出现了摹写朱笔范字的习字方法“描朱”,也叫“摹朱”“描红”。明代画家仇英《临宋人画册》之《村童闹学图》这一画作中便保存了宋代学童用《上大人》进行“描朱”的情形(图2)⑧黄小峰《孔夫子的乡下门生:解读〈村童闹学图〉》(《中华遗产》2010年第9期)一文指出:“在仇英的画中,这位模范生身穿红衫,手拿毛笔,不以为然地扭头看着闹学的同学,桌上的描红本上端端正正写着一行字‘上大人孔乙己’,这是唐代以来开始盛行的童蒙读物的起始句。”,成为宋代已用《上大人》“描朱”的珍贵例证。

图2 明代仇英《临宋人画册》之《村童闹学图》

该《村童闹学图》描绘的是宋代一个学堂里村童闹学的场景。画中老师书桌右侧坐着一位红衣学童,面前的书桌上依次摆放书、白纸和砚台,该学童右手握笔,左手压白纸,似乎在写着什么。如果仔细观察的话,就会发现这其实是一张描朱纸,共5行,每行3字。第1行写的是墨笔“上大人”3字,第2行写的是墨笔“丘乙”2字,“乙”字下隐约可见朱笔“己”字,第3行隐约可见朱笔“化”字,第4行隐约可见朱笔“十士”2字,第5行较为清晰,是朱笔“尔小生”3字。由此可见,这个学童正在用《上大人》进行“描朱”,已经摹写了“上大人,丘乙”5字。这张描朱纸上的朱字,究竟是印刷字还是老师所写,难以判定。这幅画展示了宋代学童用《上大人》进行“描朱”的具体形态:一张描朱纸上字不宜多,3字1行,与《上大人》3字句的形式契合,学童可在写完1行后让手腕得以休息;范字较大,正合宋人王虚中《速成门·小儿写字法》中所云:“写字不得惜纸,须令大写,长后写得大字。”①陈元靓:《事林广记》丁集卷上,长泽规矩也编:《和刻本类书集成》第1辑,上海古籍出版社1990年版,第253页。另外,从画中可知,老师就在旁边,案头右上角的砚台中有朱色和黑色墨水,可以随时对学童习字进行矫正和批阅。

宋以后的文献中出现了很多“摹朱”“描朱”的说法,表明“描朱”成为了主流的习字方法。如南宋晁补之《胡戢秀才效欧阳公集古作琬琰堂》:“长年囊楮况易掷,儿作摹朱妇遮壁。”②陈焯编:《宋元诗会》卷27,《景印文渊阁四库全书》第1463册,第408页。元代蒲道源《闲居丛稿·赠写字张童子序并诗》:“夫儿童七八岁入小学,执笔摹朱始能成字,唇吻襟袖皆黑,古今天下皆然也。”③蒲道源:《闲居丛稿》卷18,《景印文渊阁四库全书》第1210册,第708页。这两条资料中的“摹朱”,即同“描朱”,强调了摹写。元代马致远《荐福碑》第一折载:“么篇:则这寒儒,则索村居,教伴哥读书,牛表描朱,为什么怕去长安应举。”④马致远:《荐福碑》,臧晋叔编:《元曲选》(二),文学古籍刊行社1955年版,第579页。元代王伯成《贬夜郎》第二折载:“怕我连真带草,一划数黑论黄,写仿描朱。从头至尾,依本画葫芦。”⑤王伯成:《贬夜郎》,徐沁君校点:《新校元刊杂剧三十种》,中华书局1980年版,第448页。清人张照、梁诗正等《石渠宝笈》载:“否则用墨不精,如小儿学描朱耳。”⑥张照、梁诗正等奉敕撰:《石渠宝笈》卷10,《景印文渊阁四库全书》第824册,第286页。这些资料说明了“描朱”已经成为宋以后学童习字的重要方法。而《上大人》更是成为了通行全国的“描朱”教材。明人叶盛《水东日记·描朱》载:

“上大人丘乙己化三千七十士尔小生八九子佳作仁可知礼也。尚仕由山水,中人坐竹林。王生自有性,平子本留心。王子去求仙,丹成入九天。山中方七日,世上已千年。”已上数语,凡乡学小童,临仿字书,皆昉于此,谓之描朱。尔传我习,几遍海内,然皆莫知所谓。⑦叶盛撰,魏中平点校:《水东日记》卷10《描朱》,中华书局1980年版,第105-106页。

据此可知,明代《上大人》和《尚仕由山水》、《王子去求仙》组成了当时学童“描朱”的主要教材,“尔传我习,几遍海内”,即便是乡学村童,亦常用之。

“描朱”在宋以后开始普及的原因,当与印刷术和造纸术的进步有关。宋代雕版印刷术开始普及,不断发展的印刷业不仅需要大量纸张而且对纸张的质量提出了新的要求,进一步刺激了造纸业的发展,“这一时期所造的纸品质优秀,洁白光滑,吸墨良好,最适合书法绘画”①钱存训:《纸和印刷》,李约瑟主编:《中国科学技术史》第5卷“化学及相关技术”第1分册,科学出版社、上海古籍出版社1990年版,第43页。。于是,习字教育也开始利用印刷术,把范字刻在印版上,随用随印,或者直接印刷成册,既可直接摹写,即描朱,也可用白纸覆在上面摹写,即仿影,使用起来非常便利。明代姚旅《露书·迹篇》载:“莆陈山头一神宫,因就颓更作,于梁上得宋时历日及童子仿纸一本,仿书即‘上大人孔乙己’诗。”②姚旅著,刘彦捷点校:《露书》卷7《迹篇》,福建人民出版社2008年版,第176页。此中的“仿纸”应该就是印好的描朱纸,证明宋代习字教育中已经使用印刷好的《上大人》作“描朱”用。清代黄宗羲《明儒学案·东廓论学书》云:“有疑圣人之功异于始学者,曰:‘王逸少所写《上大人》,与初填朱模者,一点一直,不能一毫加损。’”③黄宗羲著,沈芝盈点校:《明儒学案》卷16《江右王门学案一·东廓论学书》,中华书局1986年版,第338页。王逸少即王羲之,但他是不可能写《上大人》的,这条资料中所载显然是传言,但反应出时人对于《上大人》习字的重视。这里的“朱模”就是印好的描朱纸,“填朱模”即“描朱”。

印刷本之外,老师手写朱字《上大人》的情况亦较为常见。清人张尔岐《蒿庵闲话》载:“近日吾乡蒙师,为童子描《上大人》,常倒书‘尔小生,八九子’二句,不知其为韵语也。”④张尔岐:《蒿庵闲话》卷2,《笔记小说大观》第16册,江苏广陵古籍刻印社1983年版,第286页。这里的蒙师便是手写朱字,让学童摹写。“倒书‘尔小生,八九子’”是说先写“八九子”,再写“尔小生”,这可能是因为乡间蒙师不解《上大人》文义,以致书写颠倒。清人范寅《越谚》载:“‘上大人,化三千’,童子初就传,师写朱书,抱童加膝,把述以墨,此最古。”⑤范寅:《越谚》卷中,娄子匡主编:《国立北京大学中国民俗学会民俗丛书》第4辑第73册,东方文化供应社1970年版。这里老师是写好朱字《上大人》后,由于学童年龄小,要把他抱在膝上,手把手教他摹写。又俞樾《补自述诗》云:“娇小曾孙爱似珍,怜他涂抹未停匀。晨窗日日磨丹矸,描纸亲书《上大人》。”俞樾自注曰:“小儿初学字,以朱字令其以墨笔描写,谓之描纸。上大人孔一己等二十五字,宋时已有此语,不知所自始。僧宝虽未能书,性喜涂抹,每日为书一纸,令其描写。”⑥俞樾:《补自述诗》,《清代诗文集汇编》编纂委员会编:《清代诗文集汇编》第685册,上海古籍出版社2010年版,第149页。俞樾是晚清著名学者,他的曾孙僧宝便是红学家、诗人俞平伯先生。俞樾也是书法家,因疼爱曾孙,竟亲自磨墨,每天写《上大人》“描纸”一张,令幼时俞平伯描写。

民国时期《上大人》“描朱”依旧流行,不过多称为“描红”。鲁迅《孔乙己》一文中的主人公的绰号,就出自《上大人》描红纸。其文曰:“因为他姓孔,别人便从描红纸上的‘上大人孔乙己’这半懂不懂的话里,替他取下一个绰号,叫做孔乙己。”⑦鲁迅:《鲁迅全集》第1卷《呐喊》,人民文学出版社2005年版,第458页。这当中的描红纸应该是印好的习字纸,而鼎鼎有名的“孔乙己”,正是从描红纸上诞生的。

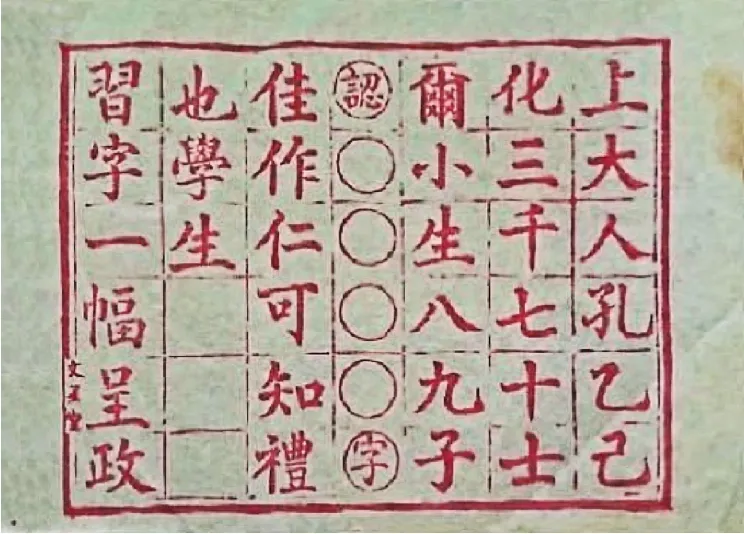

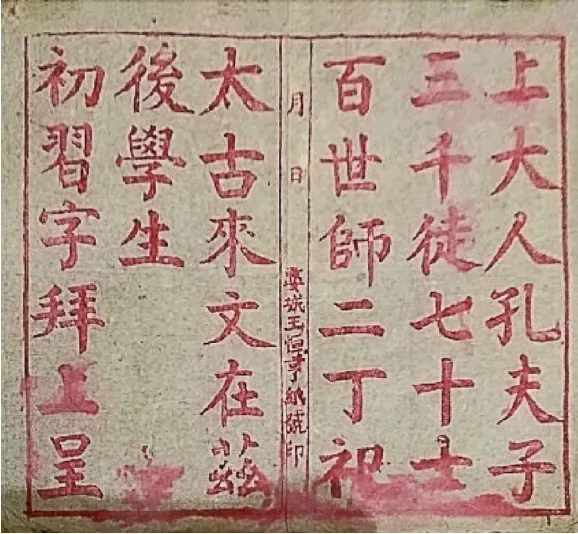

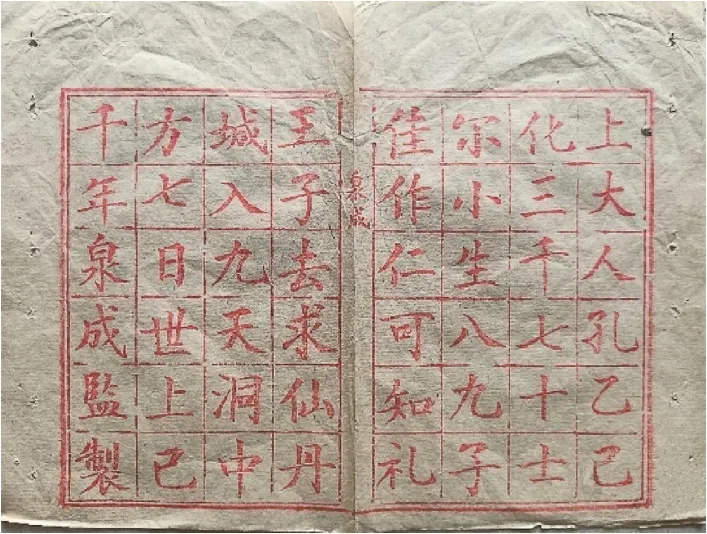

民国时期《上大人》的描红纸和习字簿现在还有不少留存,内容和形制各有千秋,足见这类描红纸在当时非常普遍。描红纸中有传统25字的《上大人》(图3),也有一些改编版。如图4描红纸的内容是“上大人,孔夫子,三千徒,七十士,百世师,二丁祀,太古来,文在兹。后学生□□□初习字拜上呈”。朱其华《是“孔乙己”,还是“孔乙已”》一文中提到一种描红纸内容是“上古大人,孔氏一已,化及三千,七十二氏”⑧朱其华:《是“孔乙己”,还是“孔乙已”》,《语文教学通讯》1993年第11期。。这两种内容都是基于传统《上大人》文本的改编。还有在《上大人》之后接《王子去求仙》的描红纸(图5),说明明代已有的习字教育传统一直影响到了民国(以下4张图片源自孔夫子旧书网)。

图3 《上大人》描红纸一

图4 《上大人》描红纸二

图5 《上大人》描红纸三

图6 《上大人》描红习字簿

这类描红纸的印版现在还有留存,成为民国时期《上大人》“描红”的真实存证。朱凤玉先生《敦煌写本蒙书〈上大夫〉研究》一文中介绍了作者在黄山屯溪老街所购得的一块《上大人》印版和彰化鹿港民俗博物馆收藏的印版①朱凤玉:《敦煌写本蒙书〈上大夫〉研究》,《第五届唐代文化学术研讨会论文集》,丽文文化事业股份有限公司2001年版,第95页。。张新朋先生《〈上大人〉与民间戏曲》一文中亦介绍了作者收藏的两块《上大人》印版②张新朋:《〈上大人〉与民间戏曲》,《寻根》2019年第4期。。两文中皆提供了印版的图片,可供参考。

民国时期流行一种发蒙仪式,其主要内容就是用《上大人》进行“描红”开笔。当代作家饶平如老先生在《平如美棠——我俩的故事》一书中记录了自己幼时的发蒙经历:“我的完整记忆起始于八岁那年,家里为我举行发蒙的仪式。既然是仪式,首先要拣一个好日子。发蒙那天,凌晨三点左右,佣人就来喊我起床。梳洗好到了厅堂,见那里早已经布置好,正面供奉着孔子牌位,父亲和发蒙先生端立在前……书桌上的文房四宝,全都换成簇簇新的。发蒙先生……捉着我的手在书桌前描红,写的是‘上大人孔夫子化三千七十士……’我的手被先生攥得很痛,却在这场面下不敢出声。按照规矩,发蒙时用的笔和刚刚写下的字立刻被母亲小心地收藏起来。礼毕,客厅的一旁早已备下酒水肴馔……大约过了个把月,大哥便带着我到离家很近的珠市街小学去报名上课了。”③饶平如:《平如美棠——我俩的故事》,广西师范大学出版社2014年版,第2-4页。可见当时富人之家,要在学童正式入学前郑重举行发蒙仪式,在孔子牌位前,由发蒙先生手把手带领学童进行一次《上大人》的“描红”,代表学童正式拜入孔子门下,之后便可入学。

《上大人》“描朱”在中华人民共和国成立后依然存在。雷实先生《“上大人”描红本的历史探寻》一文中载:“1949年前后,一些学校仍然用这样的描红本,笔者1950年开始描红,写的就是这‘上大人孔乙己’。后来这种描红本就很快地从现代学校中消失了。但是,我国的澳门,直至上世纪70年代有的学校仍然使用‘上大人’,到了2015年澳门的商店里还有‘上大人’描红本出售,一般是家长买来让孩子在家里习字。”①雷实:《“上大人”描红本的历史探寻》,《基础教育课程》2015年第11期。可见现在基本不再用这样的描红纸,《上大人》也随之淡出了人们的视野。但是,《上大人》作为我国优秀传统文化的一部分,历史悠久,在今天看来依旧拥有不错的习字和文化价值,不应该就此埋没。2015年,雷实先生编著《新撰上大人描红本》②雷实编著:《新撰上大人描红本》,河北美术出版社2015年版。,将《上大人》重新拉回了习字教育的舞台。笔者以为《上大人》的价值还有待于进一步挖掘。

结 论

本文以蒙书《上大人》为中心,探究了唐五代习字方法“顺朱”的特点及其传播,宋以后“描朱”的特点与发展,以及从“顺朱”发展到“描朱”的原因。笔者在海野洋平先生的基础上,以敦煌写本P.4900(2)《上大夫》为中心展开,认为“顺朱”是唐五代时期学童顺着范字(朱笔或墨笔)进行反复临写的习字方法,重在临写,为“观其形势而学之”。习字时,先由教授者书写范字,学童顺着临习,根据学童的能力,每字1行到7行不等,临习过程中,教授者会选择部分习字进行矫正说明,然后再让学童继续练习。笔者统计了敦煌、吐鲁番、和田出土写本中的“顺朱”,暂得写本总数为52件,说明唐五代习字教育普遍采用“顺朱”,而且影响远及西域地区。根据吐鲁番写本72TAM179:18《尚想黄绮帖》习字,可推知早在武周时期的西州地区已经采用“顺朱”。唐五代普遍采用“顺朱”,应该与当时纸张较厚,雕版印刷术不普及,不利于“描朱”有关。宋以后,出现了薄且白的纸张,印刷术开始普及,习字可以在印刷好的描朱纸上覆盖白纸影写,或者直接在描朱纸上摹写,更为便利,所以“描朱”逐渐取代“顺朱”成为了主要的习字方法。《上大人》一直到民国时期还被用于“描红”,当时的各类描红纸和印版到现在还有留存,甚至民国时期还流行一种发蒙仪式,用《上大人》“描红”作为仪式的主要环节,足见这一蒙书及其“描红”的深远影响。