让图像说话:刍论图像的教育与教育学意义

伍红林

当下是一个图像喷涌的时代,“我们发现,21世纪的问题是形象的问题。我们生活在由图像、视觉类像、脸谱、幻觉、拷贝、复制、模仿和幻想所控制的文化当中”①W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社2006年版,序言。。对此有两种截然不同的态度:乐观主义者认为图像“构成了迥异于印刷的一种媒体,一种以不同方式传播、以不同方式达到完美的媒体”②Lynne V.Cheney,Humanities in America:A Report to the President,the Congress,and the American People.Washington,DC:National Endowment for the Humanties,1988,p.22.;悲观主义者则认为图像改变了公众话语的内容和意义,政治、宗教、体育、商业等都以娱乐方式出现并成为一种文化精神,而人类无声无息地成为附庸甚至娱乐至死③尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,章艳译,中信集团出版社2015年版,扉页。。可以说,图像以前所未有之势正在改变人类生活、文化等各个领域和层面,无论喜欢或不喜欢我们都要学会适应甚至主动参与这场转变。

一、从形象诠释到研究方法论——图像的学术转向

当代文化哲学家理查德·罗蒂(Richard Rorty)曾经指出,“哲学史上有一些具有意义的转向(turn),这些转向引发许多哲学表述和研究的相关议题,同时也会让其他议题随之消逝无踪”①Richard Rorty,Philosophy and the Mirror of Nature.Princeton:Princeton University Press,1979,p.263.。这种说法与库恩(Thomas Kuhn)对范式(paradigm)和常态科学(normal science)的说法异曲同工。按照罗蒂的说法,古代和中世纪哲学关心的核心事物是物(thing),17世纪到19世纪哲学侧重的是观念(idea),而当代启蒙哲学所关心的重点则在于文字言词(word),就是人们常说的“语言转向”(linguistic turn),它已深深渗透在各种人文社会学科研究之中。随着图像技术的崛起,当下又一次关系复杂的转变正在人文社会科学和公共文化的领域中发生。

从思想本质来说,图像优先其实就是针对西方世界将语言和文字作为一切思想起点的批判。因为自希腊、罗马以降的西方思想家,一向以语言、文字和理性主义作为评断思想真伪优劣的标准,以逻各斯或者言说作为基本的思维方式和各学科知识生产的源泉、动力和基础。与此同时,西方也有着悠久的图像传统,如柏拉图的洞穴隐喻、中世纪基督教圣像学与纹章学、文艺复兴时期艺术史研究中的图像学等,但这些研究长期局限于将图像作为形象作品的诠释,即象征意义的建构上。一直到20世纪30年代,帕诺夫斯基(Erwin Panofsky)对传统图像诠释方法进行系统改造,建立现代图像学,构建了图像的现象意义、内容意义与文献意义及与之相应的描述、分析和解释“三层次区分”方法论②陈怀恩:《图像学:视觉艺术的意义与阐释》,河北美术出版社2011年版,第244页。。至此,图像摆脱具体形象的限制,作为一种卡西尔符号哲学意义上的新型符号与语言、文字并立,使图像从现象层面拓展到社会、文化、历史层面。20世纪四五十年代以后,随着印刷、摄影、电影、网络、数字技术的快速发展,图像日益成为新型思维工具,人们开始重估图像与语言的真理性格,将其与哲学、社会学、人类学、心理学、脑科学、传播学等整合,尝试建立新的图像研究范式。在英美,这种转变可以追溯到查尔斯·皮尔斯(Charles Sanders Peirce)的符号学以及纳尔森·古德曼(Nalson Goodman)的“艺术的语言”,二者都探讨作为非语言象征系统之基础的习俗和代码。在欧洲,人们把这看作现象学对想象和视觉经验的探讨,如雅克·德里达(Jacques Derrida)的“文字学”力图破除“语音为中心”的语言模式,把注意力转向可视物质的文字踪迹;再如法兰克福学派对现代性、大众文化和视觉媒体的研究;米歇尔·福柯(Michel Foucault)也努力揭示话语与“可视”之间、可见与可说之间的分裂,认为这是现代性“景观”的一条重要路线。为此,美国著名图像学家米歇尔(W.J.T.Michel)把上述学术现象总称为“图像转向”③W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社2006年版,第3页。,将其与维特根斯坦的“图像论”(picture theory)联系在一起。因为维氏宣称图像在语言之前就已经成形,语言只是图像的重复而已。实际上,尼采(Friedrich Wilhelm Nietzsche)的“视野主义”(perspectivism)、海德格尔(Martin Heidegger)的“世界图像”(welbild)、狄波德(Gruy Debord)的“视域”(spectacle)、福柯的“监看”(surveillance)等都与“图像”有关。在这一意义上,“图像”已经具备了库恩的范式意义,正改变传统思维和表达习惯。对此,米歇尔指出:“不管图像转向是什么,应该清楚的是,它不是回归到天真的模仿、拷贝或再现的对应理论,也不是更新的图像‘在场’的形而上学,它反倒是对图像的一种后语言学的、后符号学的重新发现,将其看作是视觉、机器、制度、话语、身体和比喻之间复杂的互动。它认识到观看(看、凝视、扫视、观察实践、监督以及视觉快感)可能是与各种阅读形式(破译、解码、阐释等)同样深刻的一个问题,视觉经验或‘视觉读写’可能不能完全用文本的模式来解释”④W.J.T.米歇尔:《图像理论》,陈永国、胡文征译,北京大学出版社2006年版,第7页。。这鲜明地揭示出,“图像”在人文社会科学中不仅仅是被研究的对象,更是全新的研究方法。

如今,对图像的研究及图像学本身已发展成为一场跨学科的学术潮流,哲学、文学、艺术学、历史学、美学、传媒学、语言学、符号学等各学科均积极参与。教育和教育学近几年亦开始涉足,不过成果较少:在中国期刊网上,首先以“图像”、“视频”或“影像”为关键词查询,然后在结果中再分别以“教育”或“学校”进行二次查询,所得相关论文仅三十余篇。由此可见,在这场正在进行的“图像转向”中,教育和教育学的反应明显滞后。实际上,当以“图像”的眼光观照时,我们会看到不一样的教育和教育学世界。

二、从外在到内在——图像的教育意义

在教育领域提及图像,人们主要关注近年由技术进步所引发的慕课、微课、翻转课堂、智慧校园(教室)、电子书包、泛在学习等教学手段的更新和变革。这是教育领域的一场“视觉转向”,凸显了教育教学的可视化变革,如吉莉恩·萝丝(Gillian Rose)所言:“人们常认为意义乃由视觉图像传递。当然,我们被各种视觉技术(摄影、电影、录像带、数字图像、电视等)以及它们展现的影像所围绕,种种不同的技术和影像,提供我们看世界的视野;他人用视觉语言转述世界。”①吉莉恩·萝丝:《视觉研究导论——影像的思考》,王国强译,新北:群学出版有限公司2006年版,第7页。为此,不断有人惊呼“读图时代”的来临,将其与“印刷时代”对应,称“90后”“00后”等新生代为“数字”或“图像”的“原住民”,将图像作为突破教育教学文字霸权并实现跨界整合和深度学习的重要手段。人们发现在人类历史长河中,图像远比文字悠久。“人之初,便有图”,而非“人之初,便有文”。早在线性书写之前,是图像带人们走入了宇宙、社会及人类自我的象征性对应系统之中,历时数千年。在无人会“读和写”之前,旧石器时代的图画是人们认知和表达周围世界的关键方式,甚至象形文字也自图像而来。因此,在思考图像与教育的关系时,需要有更宽阔、深邃的历史视野。

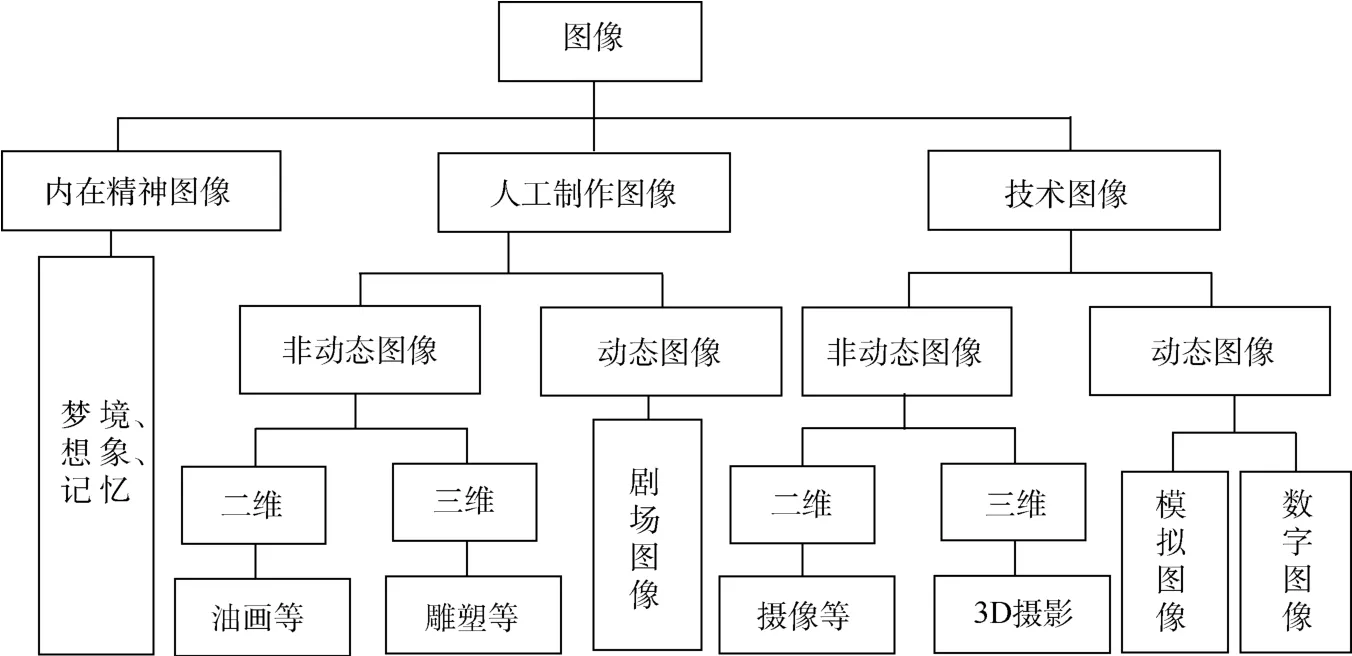

“图像转向”意义上的“图像”并非只是“可视化”或“视觉中心”。1994年米歇尔曾提出“什么是图像”的问题,并提出了图像的分类,即图片式图像、视觉性图像、知觉性图像、内在精神图像和文字/言语性图像②W.J.T.米歇尔:《图像学:形象/文本/意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第7页。。当时新媒体的影响还不如现在深远,数字化图像未被关注。后来又有学者对米歇尔的分类进行修改,使其兼顾新媒体图像的特征,更加符合当前图像世界中图像的各种形式和发展趋向(如图1所示③克里斯托夫·武尔夫:《人的图像:想象、表演与文化》,陈红燕译,华东师范大学出版社2018年版,第27页。)。

图1

由图1可知,图像有内在与外在两个维度。内在精神图像是由大脑忆起、显现的图像,是被唤醒的当前并不在场的图像。外在图像大致又可分为两类:由视觉感知的二维或三维图片与影像等;由身体及各种感官直接参与的实践行动,即剧场图像。对于教育来说,这几类图像都具有重要意义。

首先,二维或三维的图片与影像具有重要的教育功能。在文字和书写没有普及的年代,图像很大程度上就是教育的载体,在一定意义上二者甚至具有同一性。阿尔维托·曼谷埃尔(Alberto Mangue)在《阅读地图》中讲述了一位圣像开拓人——圣·尼靳斯在其主持的修道院墙壁上画上圣经故事,这些画“就像是给没受过教育的信徒念的书,教导他们《圣经》经文的历史,让他们明白上帝的慈悲”①阿尔维托·曼谷埃尔:《阅读地图》,吴昌杰译,台湾商务印书馆1999年版,第154页。。为了给未受过文字教育的人或非基督信仰的人以教诲,罗马的圣沙比纳(St.Sabina)教堂入口的两扇大门的镶板上分别刻有《旧约》和《新约》的对应图像场景供人们同时阅读;当时还有图画版《穷人的圣经》,在不识字的信徒中广为传播。这些图像将教义传给了不识字的群体,他们不需要解读圣像的代码就能理解下跪、上十字架和三位一体中的从属意义和象征意义。对此,著名传播学者麦克卢汉(Marshall Mcluhan)指出:“古老的版画与木刻画,就像现代报刊上的连环漫画与漫画书一样,对其人、事物的时空背景资料甚少明说。结果,观众或读者就被迫靠其中跳跃的字句所提供的少数暗示来完成和解释其意义。”②韩丛耀:《图像:一种后符号学的再发现》,南京大学出版社2008年版,第37页。此种情形在中国同样存在,如在汉代有关绘画中蕴含了丰富的教育信息,其中有庄重有序的官学活动、自然自在的私学活动、日常生活中的礼仪教化等等③赵国权:《图像史料:教育活动场景的别样诠释——以两汉图像为例》,《河南大学学报(社会科学版)》2016年第5期。。丁钢曾指出一些古代绘画比文本史料记载更“逼近教育的实相”,为此只有“发现美术图像所呈现出来的教育历史,进而揭示教育风俗图像所具有‘成教化,助人伦’的视觉教育特质,及其‘明劝诫,著升沉’或‘善以示后’的视觉教育功能……逼近教育实相的目的,便成为可能”④丁钢:《村童与塾师:一种风俗画的教育诠释》,《社会科学战线》2015年第2期。。在文字出现和印刷术流行后,图像常常以插图形式出现;电视技术发展之后,图像由二维转变为三维,依然发挥教育作用;当下流行的绘本教学中,教师要引导学生读图、读文、读留白和读意,各种思维导图、视频影像也在教学中得到应用。

其次,内在精神图像直接深度参与各类学习,是生命成长的重要环节。实际上,人的学习与发展从认识外部图像开始,而后通过语言、命题等实现外在文化世界与内在精神世界的相互转化。可以说,观视图像是人进入世界、理解世界和与世界沟通的基本方式,我们自身也以图像的方式向世界敞开。约瑟夫·特拉普(Joseph Trapp)在《诗论》中指出:“思是物之形象,而词即思;而我们都知道形象和图画只有在真的再现人和物时才是真实的。”⑤Scott Elledge,Eighteenth Century Critical Essays(Vol.2),Ithaca,N.Y.:Cornell University Press,1961,pp.230-231.可见,人之成长与教育过程的展开是通过“世界转化为图像”,然后“内化为精神图像”来完成的,是图像与图像之间的联结以及这些联结的累积。图像获得是个体与外部世界知觉式交互的结果。对此米歇尔强调:“仅就语言的书写而言,它必然密切相关于物质的、逼真的形象和图画,这些形象和图画以各种方式删减和浓缩,构成字母表似的书面文字。但书写的形象和图画的形象从一开始就是与语言修辞,即说话的方式分不开。”⑥W.J.T.米歇尔:《图像学:形象/文本/意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第30页。这一过程体现了内部图像与外部图像的互动:“内部图像驾驭着感知,并且决定人们看到了什么、忽视了什么、记忆了什么以及忘记了什么。内部的图像流不仅取决于外部世界的何人何物通过注意力进入了图像,也取决于哪些图像侵入了人的注意层面,从而‘驻扎’下来。……所有的图像都有一个共同点,那就是人们能透过它体验自身,透过它认识和明确自身。”⑦克里斯托夫·武尔夫:《人的图像:想象、表演与文化》,陈红燕译,华东师范大学出版社2018年版,第151页。教育的本质就在于外部图像世界与内在精神图像的相互转化上,其中蕴含了个体对外部世界个性化、创生性占有过程的全部秘密。这也是教育学研究的主要方面。

此外,在各类社会实践行动构成的剧场图像中人不断“趋像”外部世界。剧场图像的重要特征是实践性、表演性和身体参与性。通过参与,图像得以身体化,进而使身体也图像化。这是一个经由模仿而不断“趋像”的过程。人的“观看”体验以及由此而生成的图像,将对视觉化地“看”待和理解世界具有不可替代的重要意义。“对社会实践行动的‘观看’式领会和理解,往往是在个体经验所表达出的历史文化图式以及具体的感知形成的内在精神图像中产生和形成的。我们‘观看’到这些社会行动,从而将自身置身于其中,获得某种关系性。这样社会行动才会对个体产生意义。……我们的行动并非基于相似性,而更多地基于生成性的、相切性的模仿而开展的。”①克里斯托夫·武尔夫:《人的图像:想象、表演与文化》,陈红燕译,华东师范大学出版社2018年版,第9页。图像是个腹语者,在向人们示意,它所说的语言就是其观者的语言。只观不解是不可能的,眼光不可能纯看而将意义归于零。为此,“借助于人的想象力,对象世界、实践活动和他人世界得以想象式地构建,进而成为集体或个体想象世界的一部分。这一过程常常是模仿性的过程,是一个不断地指向他人世界、周遭世界、各种观念和图像的‘趋像’过程,即使自己不断趋像于这个世界。在这一模仿过程中,外部世界转化为充满图像的‘内部世界’和不断身体化。而这一充满想象图像的‘内部世界’又参与了外部世界的共同构建。由于这些‘图像’具有表演性,因此促进了实践活动的发生,且有助于自我与他人、自我与周遭世界关系的处理与表达”②克里斯托夫·武尔夫:《人的图像:想象、表演与文化》,陈红燕译,华东师范大学出版社2018年版,第3页。。这种“置身”是对人感官的解放,即摆脱视觉中心的束缚,使视觉、听觉、味觉、触觉、嗅觉等全方位参与图像世界的体验之中,世界由此向我们敞开,从而实现个性社会化和社会个性化。这是图像引发的“整体知觉”觉醒,也意味着受教育者在教育过程中的解放。人对世界的“观看史”和“整体知觉史”,就是人自身的成长史。

由此可见,图像与教育有着密切的内在关系并在人一生的成长中发挥着重要作用。然而,图像在当前学校教育中并没有得到应有的重视,人们常常忽略视觉化教育、知觉-感性教育及与此相关的情感教育。为此,我们至少需要在以下方面进行改进:(1)建立图像的筛选机制。既然图像对人成长具有重要影响,鉴于在智能手机、网络及电视等新媒体环境下的图像泛滥,社会、学校及政府就有必要达成共识,加强对图像的分类分级管理,避免儿童无遮挡地沉溺在图像海洋之中。(2)充分挖掘图像的多元育人价值。图像作为一种符号,具有表现、认知、象征、比较、审美、暗示等功能,既可以作为促进认知的方法和手段,还可以作为意义揭示的重要媒介。图像背后的“无言之义”和“不可视”内容对学生具有唤醒、想象、生成和创造的多种可能。(3)加强图像与语言、文本的整合。语言、文本无法取代图像,图像也无法取代语言、文本。两者的融通整合,对于受教育者外部世界与内部世界的相互转化具有重要意义。(4)创建丰富的校园生活。校园生活作为一种实践行动(如社团活动、节庆仪式、综合实践、互动表演等),其实质是通过孩子身体的参与,将世界作为图像在其面前展开。通过实践参与及由此带来的“图像感”,会让孩子深入体验实践行动背后的“不可见世界”,进而实现对外部世界个性化、创生性的占有,不断丰富其内部世界。(5)加强师生“图像能力”的培养。这些能力具体包括:图像自觉、图像敏感、图像捕捉、图像鉴别、图像归类、图像重组、图像批判、图像整合、图像转化、图像学习、图像审美等。这是由图像意义的断裂性、隐匿性所决定的。

三、从图像教育学到教育图像学——图像的教育学意义

关于图像的教育研究近年来开始兴起,大致有以下几大类:(1)图像的教育史研究:通过教育影像呈现的教育现场来拓展教育历史叙事③毛毅静、丁钢:《别样的历史叙事:作为一个研究领域的教育影像》,《教育研究》2013年第1期。,通过图像史料寻找历史中的教育真相④赵国权:《图像史料:教育活动场景的别样诠释——以两汉图像为例》,《河南大学学报(社会科学版)》2016年第5期。等。(2)图像时代的教育变革研究:将培养学生的“视频图像学习力”、教师的“图像教学力”、学校管理者的“视频图像领导力”作为未来学校发展的新方向和新目标⑤李政涛、文娟:《走向视频与图像时代的学校管理》,《中小学管理》2018年第6期。,基于图像的思想政治教育变革⑥周琪:《思想政治教育的图像化转向》,《思想理论教育》2017年第1期。,各层各类学校基于图像(慕课、微课、视频等)开展的相关改革等。(3)将教育视频作为研究方法的教育现象学和教育人类学研究:对图像的现象学描述方法论研究①布因克曼、勒德尔:《教育视频的现象学分析:课堂中的指示、注意和交互关注》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。,基于视频分析的学校仪式研究②陈红燕:《基于文献阐释法的视频分析理论及其在学校仪式研究中的运用》,《教育学术月刊》2014年第5期。、课堂观察③Erickson,F.,“Uses of Video in Social Research:A Brief History,”International Journal of Social Research Methodology,vol.14,no.3,2011,pp.179-189.和课堂话语分析④Lampert,M.,&Ball,D.,Teaching,Multimedia and Mathematics:Investigations of Real Practice.NY:Teachers College Press,1998.等。(4)基于教育视频与图像的教育研究的研究:强调突破视频图像分析的工具、应用、方法、手段局限,挖掘教育视频图像分析的理论创生价值及其对于教育理论生产的独特价值,从而推进当代教育研究的“视频图像转向”⑤李政涛:《当代教育研究的视频与图像转向——兼论视频图像时代的教育理论生产》,《华东师范大学学报(教育科学版)》2017年第5期。。

这些研究带来了许多启示。我们认为图像与教育学的关系有两种,即从教育学立场研究图像而形成的教育图像学和从图像视角研究教育学而形成的图像教育学。教育图像学以教育学的眼光审视图像(并不限于教育类图像),聚焦于挖掘图像背后的教育蕴含、真相、价值;图像教育学则将图像学作为研究方法论,以此审视教育所形成的基于图像学的教育知识。总的来看,这两类学科研究对于研究教育和教育学都具有重要的理论意义。实际上,从词源学来看,图像与理论本为一体。任何理论均离不开“思”,而“思”源自希腊语动词“看”(),与“可见的形象”(eidolon)的观念相关联⑥W.J.T.米歇尔:《图像学:形象/文本/意识形态》,陈永国译,北京大学出版社2012年版,第6页。。在古希腊,理论(theoria)的意思也是“观看”,观看者作为一个“旁观者”来观看,“理论”这一词语就来自希腊语的“旁观者”(theatai),“如果物体和人的存在不以一个旁观者为先决条件,那么在这个世界上就不存在物体和人。换句话说,在显现的时候,任何东西都不是单独显现的,任何存在的东西都必然是被某人感知”⑦汉娜·阿伦特:《精神生活·思维》,姜志辉译,江苏教育出版社2006年版,第19页。。可见,对图像的观看即为理论生成的原初形态。

具体到教育学科,从发生学来看,图像开辟了教育学研究的新领域。尼尔·波兹曼曾从电视图像的视角入手,探讨“童年”概念的发明与消逝过程⑧尼尔·波兹曼:《童年的消逝》,吴燕莛译,中信出版集团2015年版,扉页。,形成了传媒学研究的新视界,也打开了教育学研究学校、学生的图像之门。对于教育学来说,当前的困境在于如何以学科的方式把握教育实践的丰富复杂和多层次的多元互动,以及如何实现从教育实践形态向教育学理论形态的转化。图像视角的引入,有利于拓展教育研究的维度(如日常生活、游戏、仪式、表演等),尤其是深化对受教育者生命成长的内外部世界转化层次和机制的认识,使我们对教育过程的内在过程与逻辑有新的把握,从而获得教育学对教育本身作为一种特殊人类活动之特殊性的学科意义上的新认识。这些研究的推进,必将促进系列新教育学概念和理论体系的建构。

从方法论来看,图像是重要的教育学理论生成方式。长期以来,教育学研究存在着为理论而理论的“概念繁殖”和为方法而方法的“唯方法论主义”现象⑨皮埃尔·布迪厄、华康德:《实践与反思:反思社会学导引》,李猛、李康译,中央编译出版社2006年版,第31-33页。,这些“学院习气”的文字与方法游戏对教育学理论产生了消极影响,使教育学严重脱离教育实践,成为无根之学。叶澜教授曾指出:“在教育学研究中,就是要回到作为学科思想源头的人类独特‘实践’的教育之中。到教育之中认识教育,发现与非教育的不同,从教育丰富的具体发展中,去把握教育内在的‘共有’和不同于其他领域的‘独有’。”⑩叶澜:《“生命·实践”教育学引论(下)——关于以“生命·实践”作为教育学当代重建基因式内核及其命脉的论述》,参见叶澜:《“生命·实践”教育学论丛:命脉》,广西师范大学出版社2009年版,第13页。图像视角的引入,将使教育学的生产方式发生转变:其一,图像成为教育学者理论生成的实践根源。教育学研究者深入甚至深度介入实践现场,将教育学研究转化为教育学研究者的社会实践行动。他们在实践现场所见、所感及与实践者的合作互动过程,即是教育图像世界展现及其内化的过程。研究者由此而获得对教育的“实践感”及理论创作中的“现场感”,其实质就是对教育“内在精神图像”的形成过程和教育学理论的生成过程。其二,图像成为教育实践智慧向理论转化的重要通道。视频图像作为对教育实践的新型理解方式,往往超越语言文字和文本内容本身,更适合挖掘、展现和表达内隐知识与缄默知识。教育实践现场或者在现场录制的视频影像,在呈现教育实景图像的同时,也给人们“置身”现场提供了可能,这种“置身”为研究者从多个维度认识这一图像并挖掘图像背后的多种可能提供了契机。在这一意义上,教育视频具有极强的开放性,对其开展的系列观摩、分析、比较,既是教育实践者实现自身发展的重要方式,更是实践智慧、缄默知识得以留存、碰撞、溢出和显性化的重要途径,进而实现实践逻辑向理论逻辑的转换。

从传播学来看,图像将成为教育学的新型存在和传播方式。目前,教育学的存在与传播主要依靠书籍阅读和师生面授。书籍阅读存在信息衰减或增生,以致误读;师生互动存在规模局限性。它们还极不利于教育学的国内争鸣和国际化理解。现代图像媒介及其与文本的互融将成为教育学的主要存在与传播方式,呈现新时代教育学的图像特征,借助图像的置身性、开放性特征,实现教育学形态的新转换:其一是以自拍或他拍等“随手拍”方式使个人图像教育学快速发展,使民间教育智慧得以充分展现,经过网络传播大浪淘沙般产生内蕴实践智慧的个性化图像教育学;其二是名家或学派化图像教育学流行,并与文本化教育学相互补充,构建出新型教育学学术版图,使教育学的理论智慧得以广泛传播。这些变化也将极大地转变教育学存在与传播的阅读方式,即以观视并置身式参与的图像阅读代替传统的语言文字阅读。

结 语

图像一直作为理解方式、表达方式及生存方式与人类生命、生活融合在一起。从不同学科立场和视角对此可以有不同认知。当以教育学眼光视之,图像是作为教育资源、教育形式、教育途径与人的生命成长融通。这启示我们对教育场域中不可避免的图像现象(如手机等)不可简单一禁了之,而要学会与之共生共存,深度挖掘图像蕴含的教育价值,让学生在与图像的日常交往中实现成长。对于教育学而言,图像可能是当代教育学重建的新契机和新的生长点。这意味着,图像应当进入教育学的理论视野并成为研究者的学术自觉。在新的时代因为有了图像渗入,教育学将会有新的生命力。

——《教育学原理研究》评介