小学生数学“量感”及其培养策略

陈银萍 刘世清 张 娟

(湖州师范学院教师教育学院,浙江 湖州 313000)

教育部《义务教育数学课程标准(2011年版)》中没有对“数感”与“量感”进行区分,但在小学数学教学中,“量感”和“数感”却是两个既有联系又有区别的概念。许多专家、学者对“数感”已经进行了不同层面的解读,而对“量感”的研究略显单薄。培养学生的“量感”既能帮助学生区分数与量的概念,又能提高学生的估测能力,还能有利于学生发展其他方面的数学核心素养,如空间观念、几何直观、符号意识等。因此有必要对“量感”这一概念进行更为深入的探讨,发现并分析目前小学生“量感”培养在实践中存在的问题,并在梳理分析“量感”的内涵及其具体体现的基础上提出相应的教学策略。

一、“量感”的含义

有许多学者认为,“‘量感’指的是学生在实际情境中主动地、自觉地理解和运用‘量’的态度和意识。它是一种对‘量’的直觉、对‘量’的敏感性、对‘量’的直接反映,是指不使用测量工具对某个量的大小进行推断,或推断用某个单位表示的量与哪个实际物体的大小相吻合的一种感觉。”[1]还有一些学者认为,“量感是一种对于多少、大小的感觉,这种感觉是通过实践活动经验积累的。”因此,我们可以认为“量感”是一种对于物体各种量的感性认识,例如大小、快慢、长短、轻重等,“量感”需要在实践活动中不断提升。

在现实教学中,小学生“量感”的培养可以渗透在“度量单位”的教学中。对于“度量单位”,我们有必要知道它不仅包括抽象得到的(如分数单位、数位等),也包括借助工具或公式人为规定的(如长度单位、面积单位等)。抽象得到的度量单位倾向于表示数的大小关系,借助工具或公式人为规定的度量单位则表示量的长短、快慢等物理属性。在小学数学中,“量感”一般包括“对量的区分(或量的辨别)”和“对量的推断”。第一,“对量的辨别”是指区分不同度量单位表示的量与生活中的哪个量相吻合,这又分为两种情况:一种情况是区分同一类型中不同的度量单位表示的量与生活中的哪个量相吻合,例如区分长度单位中的1 dm和1 m分别表示多少长度;另一种情况是区分不同类型度量单位表示的量与生活中的哪个量相吻合,例如区分1 cm2与1 m2分别表示“边长为1 cm的正方形的面积”“边长为1 m的正方形的面积”。第二,“对量的推断”是指学生在不借助测量工具或计算公式的情况下能够选择合适的度量单位对某个量进行推断。例如,分别选择“1 cm”和“1 m”作为度量单位对铅笔长度和教室宽度进行估测。

二、小学数学教材中“度量知识”内容分析

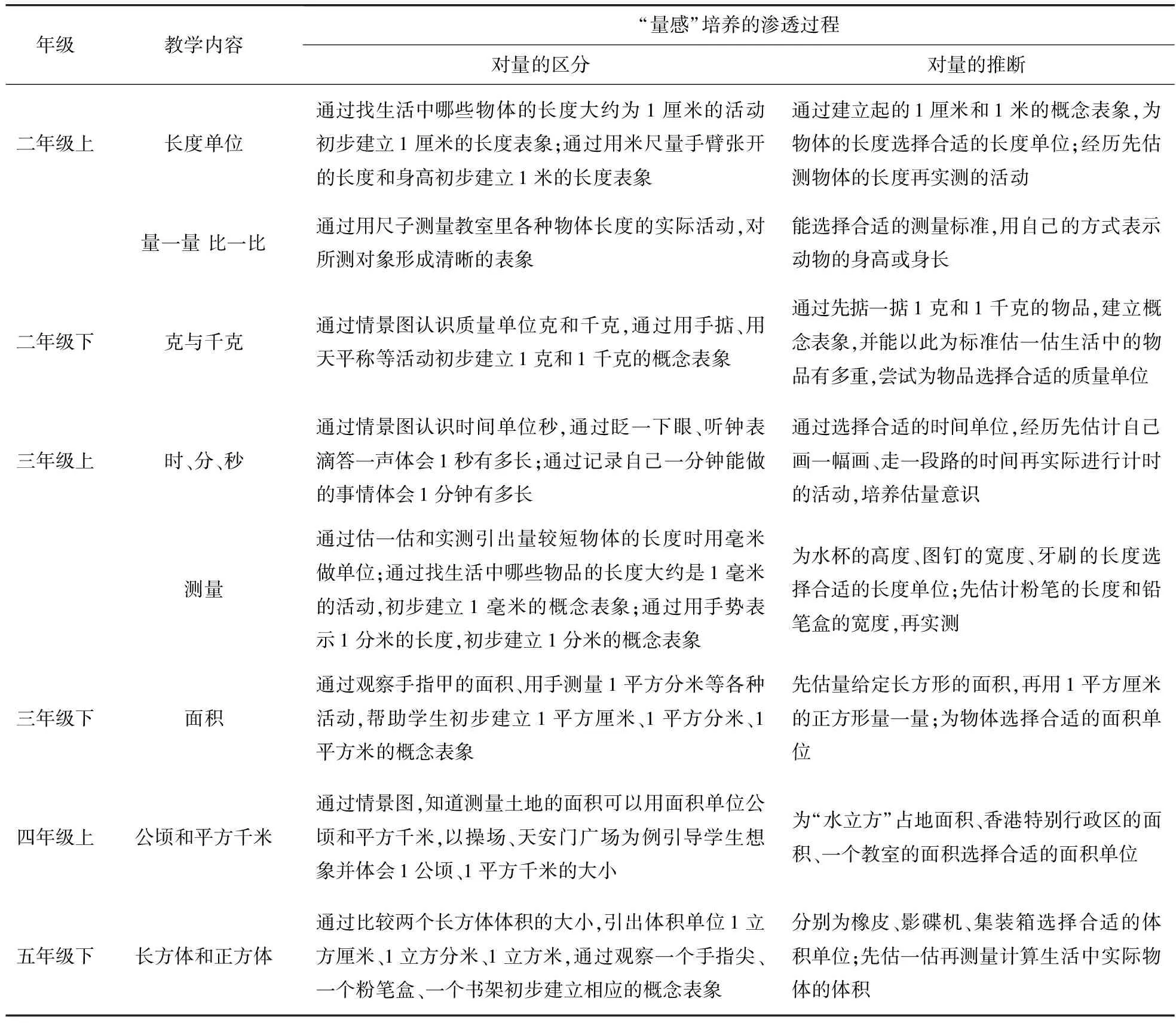

目前有关小学生“量感”的研究尚处于起步阶段,但现行小学数学教材和教师教学用书中均有体现对小学生“量感”的培养。由上文可知,“量感”分为“对量的区分”和“对量的推断”,其中,学生建立度量单位表象的过程即“对量的区分”,不借助测量工具或计算公式而是通过建立起表象对生活中的某个实际量进行估测的过程即“对量的推断”。本文主要探讨人教版小学数学教科书和教师教学用书中蕴含的“量感”(详见表1),为当下小学数学教师培养学生的“量感”提供帮助。

表1 人教版小学数学教材和教师教学用书中的“量感”

从表1可以看出,虽然小学数学教材和教师教学用书中尚未明确提出“量感”的概念,提及较多的是“操作技能”“解决问题能力”以及“良好习惯”的养成。但是从教材编排和教师教学用书对教材编写意图的解读中,可以看出“量感”涉及的内容还是不少的,范围也很广。例如:二年级下册第八单元“克与千克”,教材先通过情境引导学生认识质量单位克和千克,再通过各种动手操作活动帮助学生初步建立1克和1千克的观念,并引导学生在质量单位表象建立的基础上估量物体的质量。二年级上册第一单元“长度单位”和三年级上册第三单元“测量”,教材均有编排各种活动来帮助学生建立长度单位的概念表象,并安排了相应的练习题来引导学生在建立概念表象的基础上选择合适的长度单位估测物体的长度。三年级上册第一单元“时、分、秒”,由于时间不像质量、长度等概念那样直观,它看不见摸不着,比较抽象,因此教材在让学生感知“1秒”“1分”这两个时间单位的长度时,通过听滴答声、眨眼、拍手等多种形式的活动,调动学生的多种感官,帮助学生将抽象的时间转化为具体的表象和行为,帮助学生对标准的时间单位建立清晰、准确的感知。三年级下册第五单元“面积”和五年级下册第三单元“长方体和正方体”,教材从统一的长度单位引入统一的面积单位和体积单位,并给出相应的实物图片,帮助学生建立相应面积单位和体积单位的概念表象。此外教材还安排了一些帮助学生加深对面积单位和体积单位认识的活动和练习题,例如,让学生找出面积、体积分别是1平方米和1立方米的物体,为物体选择合适的面积单位、体积单位等。

综上,在小学数学中均涉及了“量感”的两种表现形式,即“对量的辨别(或量的区分)”和“对量的推断”。“量感”培养几乎贯穿整个小学数学学习阶段,由易到难,符合小学生的思维能力发展。小学阶段是培养学生“量感”的起始阶段,教师应在“度量知识”教学过程中全方位、多角度思考,以促进学生养成较为精准的“量感”。

三、“量感”培养的困境

首先,教材编排方面。由于小学数学教材不仅要基于小学生的认知发展水平循序渐进地编写教学内容,还要兼顾不同领域数学知识的交替学习,学科知识分散于各个年级、学期和单元。例如,一年级下册,教材安排在学生学习完1厘米后直接学习1米而不先学1分米,是因为生活中比较容易找到1厘米和1米长的物体,而且将1毫米和1分米放在分数前学习有助于学生理解分数。但是由于这样散点化的编排,使得“度量单位”相关知识在实际教学中出现断裂和跳跃等问题。加上许多教师意识不到分布零散的度量知识间的内在联系,在教学中便不会着力揭示度量知识之间的区别与联系,学生自身也难以发现和建构度量单位的结构体系。然而,帮助学生建构度量单位的逻辑结构体系是学生发展自身量感的重要过程。学生可以根据头脑中或感知记忆中已经建立起的小单位的量感,结合进率关系,逐步迁移,形成对大数量的感知。例如,学生可以先对1平方厘米建立概念表象,在学习1平方米的时候就可以想象由100个1平方厘米正方形所铺砌的正方形的面积。这样的过程不仅锻炼了学生对量的感知,还能培养学生的空间想象能力。教师在实际教学中可以合理调整教学内容来弥补这一来自教材编写的“先天”缺陷。

其次,教学设计和教学方法选择方面。在“度量单位”的日常教学中,一些教师希望通过在课件中展示丰富的图像以支撑概念表象的建构,而欣赏得来的表象对学生“量感”培养的作用有限。例如,在帮助学生建立长度单位“厘米”和“米”的概念表象时,教师用PPT出示许多生活中的物品,教师通过讲授法告诉学生哪些常见物体的长度大约为1厘米、哪些物体的长度大约为1米。殊不知学生其实难以通过PPT中已经放大的实物图来准确建立相应长度单位的概念表象,如果教师将实物的比例弄错,还有可能导致学生出现“长颈鹿的身高约为6厘米”的错误。由于学生没有充分经历度量单位形成的体验过程,使得学生缺乏对量的感觉,从而无法让学生真正获得对度量单位内涵及量值大小的真正感悟。此外,对于度量单位的表述,也需要教师在日常教学中注意,应该在单位名称前面加上“1”,原因有两点:其一,无论度量单位的称谓如何,人们都是用“1”来表示一个度量单位[2];其二,帮助学生更好地理解度量单位表示的是一个量,而不仅仅是几个中文或英文。例如,将长度单位“厘米”改为“1厘米”,将面积单位“平方米”改为“1平方米”;或者教师可以告诉学生,在表述“度量单位”时可以将“1”省略。

最后,理想与现实的差距。虽然许多一线教师已经意识到“量感”培养的重要性,在教学目标中也体现了对学生“量感”的培养。但由于“空间图形度量单位”方面的知识在小学数学中占比不大,考试中所占分值不多,安排的课时量也较少,而教师在实际课堂教学中要完成的教学目标又不少,包括认识度量的含义、体会统一度量单位的必要性、知道度量单位的作用;在动手操作中认识度量单位、建立起度量单位的概念表象[3];学会用合适的度量单位和工具进行度量,培养学生的估测能力,会利用进率进行单位换算[4]。因此,在课时量有限而要完成的教学目标又较多的情况下,为了让学生在考试中获得较好的成绩,很多教师在实际课堂教学中比较重视技能训练,而忽视对学生量感的培养。

四、小学生“量感”培养的教学策略

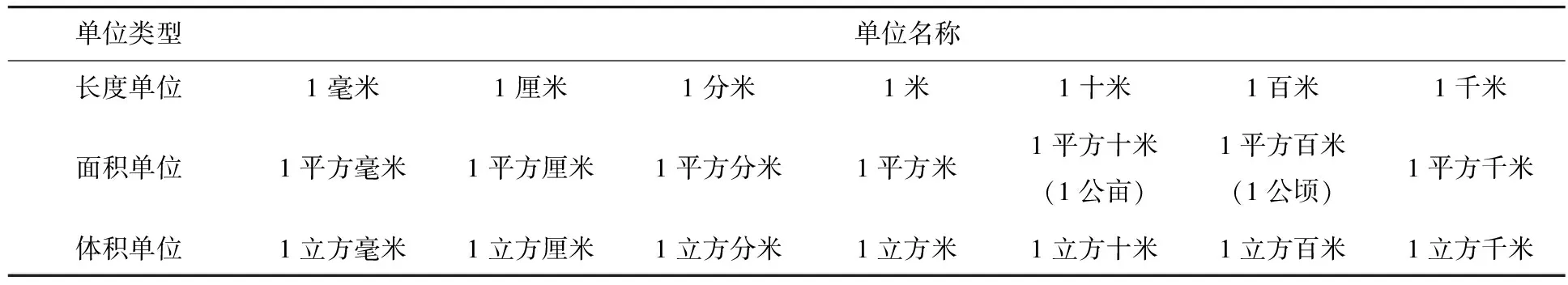

1.度量知识类比迁移

针对实际教学中出现的知识散点化和断裂现象,教师在教学内容的安排上,要运用度量知识类比迁移的教学策略,以更好地将知识的结构性育人价值在量感培养上落实。下面以“长度单位”的教学内容为例,梳理小学数学中可能会涉及的单位(如表2所示)。

表2 小学数学中可能涉及的单位

表2罗列的单位中,一些长度单位在教材中没有提及,一些单位的教学顺序不太符合小学生的认知规律。例如,在教学“1公顷”时让学生直接想象边长为100米的正方形有点困难,教师可以先帮助学生想象1平方百米的大小。再如,学生在学习“1厘米”后引入“1米”,而数100个1厘米比较烦琐,因此教师可以在学生建立起1厘米的表象后,让学生感受 1—10个 1 厘米的长度,初步建立起1分米的概念,并以此为支架搭建起1米的概念。如此顺应了长度单位的产生过程,符合学生认识事物的特点。此外,教师要引导学生在一维度量单位的基础上构建二维乃至三维度量单位的概念,形成空间图形度量单位的概念体系,并在这个过程中明确度量的本质是通过数度量单位的个数来人为规定量的大小以及度量单位的本质是人为规定的某个固定的标准量。

2.具身体验学习过程

从度量知识的形成进程来看,度量起源于人自身的实践活动。教师在实际教学中引导学生用自己的身体部位进行度量活动,体验度量单位和工具产生的过程,以获取对各种量的亲身体验。例如,用手和脚来度量生活中物体的长度,源于感觉运动系统的独特体验,有利于学生建立清晰的量感。此外让学生在经历度量单位标准化和度量工具公式优化选择的过程中加强对度量单位的感知。需要注意的是,教学中以度量单位的实际量为标准,忌用课件中放大的度量单位,避免体验活动浅表化,教学过程要有逻辑性、层层递进。

3.“估测+实测”积累经验

前文提到,对量的区分指学生能表达出度量单位表示的实际量,例如1平方厘米为边长1厘米正方形的面积大小;对量的推断指学生能选择合适的度量单位对量进行估测,例如在估测讲台高度时选择1分米为度量单位进行估测。在实际学习活动中,引导学生先依靠已建立起的度量单位的表象选择合适的度量单位,对生活学习中的量进行估测,再借助度量工具进行精确实测或用度量公式进行准确计算。例如,学生先不借助尺剪出一张面积约为4平方厘米的纸片,再利用尺子剪出一张标准的纸片进行对比,引导学生在不断估测和实测的过程中形成较为精确的量感。但需要注意的是,教师要把握让学生进行“估测”的时机,因为学生在未具备一定经验的情况下进行“估测”,有大概率会出现随口“乱猜”的现象,因此,要避免在未考虑学生实际的情况下一味地让学生先估测再实测。