优质提问原点:历史课堂文化的消解与重构

徐 峥

(杭州市采荷中学,浙江 杭州 310000)

问题在一定程度上是学生理解的基础,优秀的思维品质亦包含在问题的产生和解决过程中。沃尔什和萨特斯认为问题与思维发展间的关系是“通过提问和理解促进学习和思考”[1],并结合当前课堂提问与回答的现状开展了“优质提问教学法”的命题研究。当前的历史课堂教学中亦存在学生回答的积极性不高、回答的覆盖面不广、回答反映的认知水平有限等诸多问题。究其原因,与优质提问的原点(即固有的历史课堂文化)有莫大的关联。因此,关注历史课堂文化的应然状态,通过历史课堂文化的重构,对于实现历史课堂的“优质提问”、促进学生的思维发展是颇有裨益的。

一、消解:厌倦回答与主动回答

《优质提问教学法:让每个学生都参与其中》一书中对于学生为何参与课堂回答抱“厌倦”态度有这样一段叙述:这种厌倦的原因与日常教学实践有关。课堂上教师的讲话时间超过70%,让学生——即使是二年级学生——被动地听。教师讲话的比例在低成绩学生的课堂上比较高,他们在这种课堂上获利最多(Hattie,2012)。超过2 500个五年级学生的课堂用90%的时间“听老师讲解或做练习”;他们喜欢社会化学习,主动参与学习,解决真实世界的问题以及给出他们自己解决问题的方法。[2]学生为何对参与课堂回答持“厌倦”态度,从以上文字中看出主要是受到教学中师生讲话的比例、学生参与课堂的方式的影响,同时也为学生期待的课堂建构作出有益提示。弗雷德里克斯曾对学生参与校内学习和校外学习的不同态度作了比较研究,她发现学生在校内外的表现是不一致的,而这与校内外环境中问题与提问的不同存在很大关系。上述研究折射出学生厌倦回答的学习方式,探索了有利于促进学生主动回答的影响要素,笔者将上述研究成果与历史学习特点作相关融合,认为影响学生在历史课堂中厌倦回答和主动回答的主要因素如表1所示。

表1 历史课堂教学中学生厌倦回答与主动回答的影响因素

“厌倦回答”的影响因素以各种形式影响着师生的信念与行为,这亦成为学生参与历史课堂的文化壁垒。有益的历史课堂文化重构,应建立在传统历史课堂文化消解的基础之上,注重在课堂中引入“积极回答”影响因素,探索建构适宜于优质提问实现的历史课堂文化。

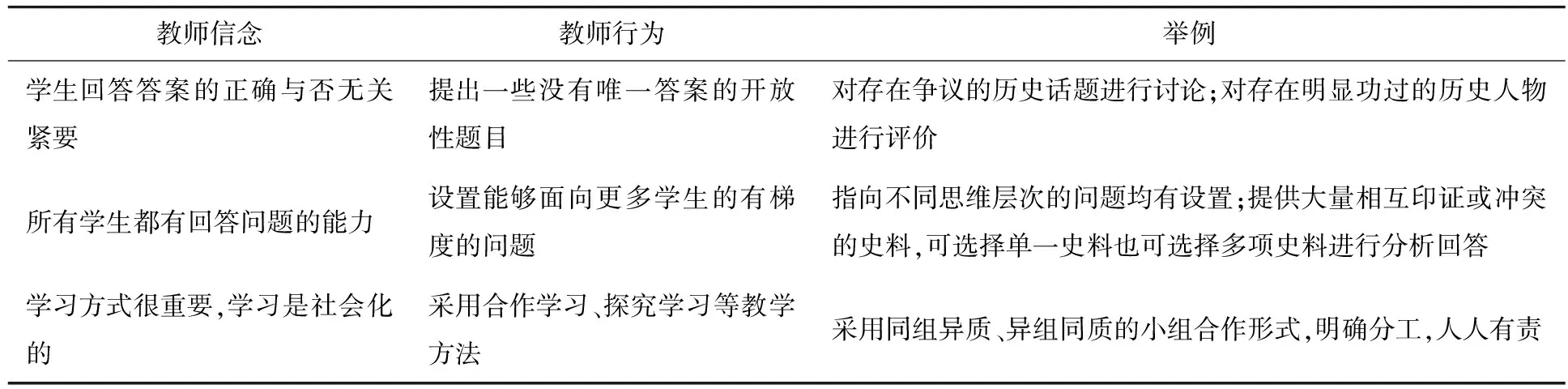

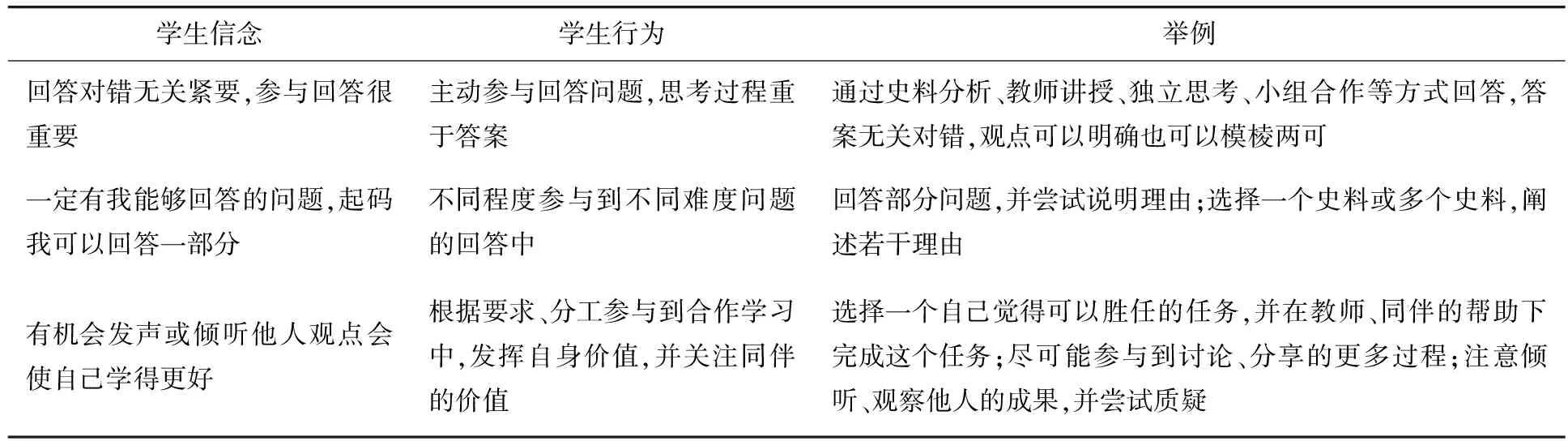

二、关系:课堂文化与优质提问

课堂上优质提问的产生、运行、影响是需要一定动力机制的,该动力机制需要所有课堂的参与者相互协同,并形成大家共识的课堂文化。课堂文化是优质提问的原点,主要指在课堂当中教师和学生所共享的信念、行为模式、价值观、思维方式等的总和[3],其中大多数课堂文化是通过课堂参与者的习惯和惯例显现出来。课堂文化与优质提问之间的实质关系即教育信念与教育行为之间的关系,例如教师认为“能够回答出正确答案是最重要的”“成绩好的学生能够回答出正确答案的可能性更大”,于是让成绩好的学生回答就成了最佳选择。在这样的教育信念影响下,成绩较差的学生就会潜移默化形成这样的认识“老师最想听到的是正确答案”“成绩好的学生能够回答正确答案”,于是成绩较差的学生会认为,甚至相信自己是不会被教师点到的,因此不会主动参与回答问题,甚至对问题回答产生厌倦感。可见,教师的信念不仅影响了自己的行为,还会影响到学生的信念,并转化为学生的行为,这便是课堂文化对优质提问的作用路径。因此,课堂优质提问实现的原点是重构有益的课堂文化,通过教师、学生共识信念的转变,从而形成“教师行为”与“学生信念”、“学生行为”与“教师信念”趋于一致的状态。这种状态,久而久之会发展成为课堂的行为准则,这便是形成课堂文化的基石。沃尔什和萨特斯认为“对待学生错误回答的态度”“如何学习的方式”“所有学生完成回答的可能”是影响师生行为的三个核心信念。笔者以此为基础,结合历史学习的实际认为影响教师和学生在历史课堂中的核心信念和行为如表2、表3所示。

表2 历史课堂教学中教师的核心信念与行为

表3 历史课堂教学中学生的核心信念与行为

三、实践:历史课堂文化的重构

“成绩好的学生与成绩不好的学生回答问题的频率比较”是研究有益课堂文化是否完成重构的重要指征。沃尔什和萨特斯曾对数百位教师进行过一个问题的调查:“你认为为什么会有这么少的学生参与回答问题?”结果显示,高频回答主要是“学生担心犯错”“学生缺乏自信和安全感”“教师喜欢找比较聪明的学生回答问题,以致所有的学生能听到正确答案”“教学时间有限,必须尽快得出正确答案”“成绩不好的学生不可能回答或是他们没有在认真听课”“习惯于叫特定的学生回答”,针对以上研究沃尔什和萨特斯对创造有利于优质提问实施的课堂文化提出了一些观点。笔者针对历史教学的特征以及课堂教学的实际,认为重构有利于优质提问的历史课堂文化应关注以下几个方面。

1.富有安全感的历史课堂

课堂环境对于引导和干预师生的课堂行为具有重要的影响,其主要与教师领导力、学生间交流、学生凝聚力、教师支持、教师放权[4]等诸多要素相关。在课堂中,教师要尊重每一名学生的回答与表达,对于作出回答尤其是错误回答的学生进行积极评价和鼓励,而不是简单给予评判。例如西周早期的青铜器“何尊”是学习“早期国家”常被引用的素材,尊底122字的铭文便有“文章”可作。教师可以出示铭文影印图片,在“中国”二字上标注符号,并以“猜测”的方式导入课堂。面对铭文,学生大都表现为一时语塞……此时,细小的声音传出或是手臂迟疑地举了起来,往往一个错误答案就表达出来。此时教师应及时回应:“虽然这名同学猜错了,但是他刚刚做了一件非常伟大的事情。因为读出一个古文字,就犹如发现一片新大陆,没有尝试的勇气,哪里有收获成功的可能?刚刚那名同学的回答,至少给我们排除了一个错误可能,让我们离正确答案又近了一步!”此时课堂传来一阵“哄笑”,学生们的“猜测”热情被点燃,然后在教师的提示下,该课的主题“中国”闪现而出。该案例中教师的“回应”给学生传递了两层意思:一是参与回答的过程是非常重要的;二是即使是错误的回答也是有价值的。这便是这名教师给这堂历史课定下的基调。经过一定时间积淀,学生相信自己的回答会受到教师和同伴的尊重,即使是错误的回答也可以给教师的教和同伴的学带来积极影响,于是课堂中的安全感就形成了。一个有安全感的历史课堂,可以为学生创设一个“面对面讲话”的机会,让学生在“思考、结对、分享”的模式中尽享回答问题的价值感,这为激发学生回答问题的积极性,尤其是吸引“性格内向”“羞于表达”的学生深度加入课堂提供了契机。

2.饱含人情味的历史课堂

历史研究是一种具有主体性的研究,需要人对历史的理解以及人对历史进行解释[5]。首先,在课堂中学习历史是师生协同的过程,积极的师生关系和生生关系是吸引更多学生参与课堂提问的关键[2]。作为教师应主动发展与学生的良好关系,因为对于学生的充分了解是设计适合于学生提出问题的前提。笔者曾对七年级学生进行商朝历史教学时做过如下尝试,给学生提供大量的关乎“汤”“盘庚”“纣”的史料,并设置任务:根据史料,采用小组合作的方式绘制一幅表示“商朝国运兴衰”的折线图。任务开始后,学生们有点茫然,无从下手,这无疑是一个新颖且富有挑战的任务。在教室中听课的同行也觉得,对于初一的学生而言该任务的难度偏大。讨论的“音量”相较于过往显得热闹,之后的展示环节也出现了学生间的质疑与碰撞。该环节结束后,笔者向学生们发问:这是不是一个富有挑战性的任务啊?学生们大都点点头,或是作出肯定回答。笔者追问:“可以分享一下你们参与的感受吗?”学生的分享表达的主要意思是“这是一个有趣的过程”“有点难,但很有意思”“以后可以多设置一些这样的任务”。在历史学习当中关注学生的感受,这是鲜见的做法。但笔者认为既然学生已经在活动的过程中有所感受,那么利用“分享”可以将这种感受强化为一种“共识”,并使得这种共识成为班级学生共享的历史学习“价值观”。这个过程反映的是对课堂全部参与者的尊重,有益的课堂文化也是在这样的“师生互动”“生生互动”中发生的。

再者,应引导学生从人性的角度来理解历史。实现“历史认知”的绝对“客观”是很难达成的,绝大多数时间“历史认知”都是主观的,因此,历史的作用是通过人类对过去的主观认知建立起与未来的联系。所以能够直达学生心灵的历史,应是站在人性角度来理解的历史,应是可以与学生的主观世界建立起紧密联系的历史。如汉初的休养生息政策与“文景之治”教学中,教师惯用的是秦朝与汉初政策的比较,以两个时期政治、经济、社会方面发生的变化来反映文景时期的“治世”现象;同时,由于这是中国古代史中“治世”学习的首现,“文景之治”的理解已成为判断“治世”的范式,但学生对于该范式的理解程度是不深的。俞航君老师是这样处理的,在获取西汉初年的政治、历史、社会状况的基础上,向学生发问:如果你是当时的百姓,你会有怎样的感受?学生的回答是:“面对安定的局面,就拥有了安全感”“经济飞速发展,我觉得有成就感”“政治清明,我对这样的政府有认同感”“各方面都很好,生活在这里会收获幸福感”。当学生能够从主观感受来描述对历史的理解时,就是以自己的“主观世界”在审思历史,这对历史的理解度无疑是加深的,且可以在之后的历史学习中被重复。历史不是由冷冰冰的史实堆砌的,历史的“温度”应该与人性的“温度”相匹配。有人情味的历史课堂赋予的是彰显人性光芒的历史课堂文化,精彩的回答、跃动的思维亦会在这样的课堂中萌发。

3.间或生成性的历史课堂

历史活动是由有思维的人的活动构成的,表现出强烈的个别性、偶然性[6]。历史学家一直追求的是历史事件间能够被普遍使用的那种确定性的关系,但长时间的实践证明,历史无法真正脱胎换骨成为像自然科学那样的客观学科[7]。如上文所述,教师追求正确答案的信念是致使学生有“厌倦回答”行为的诱因之一,因此有利于优质提问的课堂文化需要改变教师的信念,并体现在教师的课堂行为当中。通常而言,教师的课堂行为是通过教学设计的预设来引导和干预学生的课堂行为。如果教师的课堂预设不是指向于正确答案,而是以学生的回应作为课堂实施的依据,即秉持“再好的预设都是为了生成”的信念,那么实现学生的“主动回答”才变成可能。笔者曾将历史的“确定与不确定性”蕴含在“西藏和平解放”教学中,做了如下尝试:出示大量的关于新中国成立前西藏地区政治、经济、宗教、自然方面的史料,并设问“解放西藏需要克服哪些困难?”学生归纳得出可能面临农奴主的反抗、帝国主义势力的干涉、民族与宗教的差异、恶劣的自然条件等因素。教师再追问:那么解放西藏采取怎样的方式比较恰当?生1回答:单纯用军事手段是不行的。生2回答:最好用和平的手段,实在不行只能用军事手段。教师在该环节化身为“倾听者”,没有对学生的回答进行评价,只说道:那实际上到底是怎样的呢?我再来考考大家!接下来,教师出示了一根标注着关键时间点的时间轴和一些被打乱次序的重要史实(①中央人民政府谈判代表格达活佛被杀害;②解放军在昌都战役中消灭藏军反动势力;③西藏代表在北京与中央人民政府谈判;④双方签订《十七条协议》宣告西藏和平解放),并设置任务:将上述史实进行排序,并结合时间轴上的关键时间点讲述西藏的解放过程。学生3回道:应该是先礼后兵,所以最先应该是派代表谈判,但是代表被杀害,所以只得进行昌都战役消灭藏军反动势力,然后继续谈判解放西藏。班级同学纷纷表示赞同,教师也给予肯定的评价。此时生4举手质疑:既然是和平解放西藏,为什么还要采取军事手段呢?生5主动回答:因为谈判代表被杀害了,触犯了底线,所以要采取军事手段。生6继续发问:既然昌都战役都取胜了,为何不一鼓作气解放西藏呢?生7回答:之前已经讲了,西藏是一个涉及政治、民族、宗教等因素的地区,尽可能还是要采用和平的手段。在上述的“生生互动”中,教师扮演了倾听者和引导者的角色。在小结环节,教师点评:同学们能够审时度势,很好地分析了“军事手段”和“和平手段”在解决西藏问题中的作用,非常精彩!这个教学片段所反映的“优质提问和回答”是基于良好的“师生关系”“生生关系”而产生的。教师并没有以追求正确答案和尽快完成教学任务为信念,而是通过创设情境、提供素材,做好“预设”,通过倾听和引导让学生感到充分的安全感、信任感,这是课堂预设完成到课堂生成转变的关键。课堂生成是“师生”“生生”思维碰撞的闪现,是教学价值的掇菁撷华之处,是有益于优质提问的历史课堂文化形成的关键性标志。

4.彰显平等性的历史课堂

优质提问需要有开放性的课堂,这种开放应是可以看到所有或尽可能多的学生来表达自己的想法。这里需要考虑的限制学生回答的因素有两方面:一是问题的难度或是价值与学生自身不符。问题难度太大,学生不具备回答的能力;问题难度太小,回答学生的价值感难以获得。二是回答问题的限制性条件过多。例如“教师允许学生通过举手来回答问题,实际上会使得学生成绩的差距变大,因为参加的学生会变得聪明,避免参加的学生则失去提升的机会”[2]。因此,课堂中应创设尽可能适合于更多人的问题以及减少回答问题的限制性条件,应使用面向全员的公平回应策略,同时在学生回答时,课堂上的所有成员都要郑重地倾听别人的回答,进而创设一种彰显平等性的课堂。笔者曾在“抗美援朝战争背景”的教学中做过如下尝试。教师提供大量关于抗美援朝战争爆发前的背景材料:中国边境被轰炸、美军入侵台湾海峡的历史图片;体现我国东北地区战略地位、中美军力对比、解决台湾问题所做准备、两极格局的文字资料。设置活动任务:设置辩题“中国该不该出兵朝鲜”。学生根据抽签,加入一方观点队伍。参与要求:不需要举手,站立即可回答;双方交替发言,不得连续发言;对方回答时,不可打断,要耐心倾听。该环节的设计首先体现了面向全体学生的理念。学生对某个问题或某个任务给出的理解和反应,是学生根据已有的学习方面特征,遵循从具体到抽象、单维到多维、无序到有序的动态认知过程[8]。班级内的学生认知水平是有较大差异的,这就决定了问题本身与学生匹配的程度不一。该环节提供了角度不同、抽象程度不同的素材,“单点联系”“多点联系”史料均可以得出关乎该话题的结论,这就为尽可能多的学生参与回答提供了可能,彰显了全体学生课堂参与的机会平等。再者,该环节的设计弱化了回答的限制性条件。无需举手即可回答问题,减少了因教师的主观因素而带来的有所侧重的回应,这在客观上实现了教师回应策略的公平。交替回答,注重倾听,这体现了课堂参与者对回答者的尊重,这是一种对学生主动回答行为有较强正向影响的行为,并且这种行为有可能引导学生形成主动回答的“信念”,这一定程度上彰显了历史课堂文化中的平等精神。

综上所述,历史课堂的优质提问是实现深度历史理解、培育历史思维的基础和关键。作为历史课堂优质提问实现原点的历史课堂文化,是师生信念、师生行为的动力源、聚合体。关注学生参与课堂回答的影响性因素是消解历史课堂固有文化壁垒的进路,厘清课堂文化与优质提问间的关系是重构历史课堂应然文化的关键。有安全感、有人情味、有生成性、有平等性的历史课堂文化将为优质历史课堂提问的实现固本清源,注入具有持续性的运行动力。