新疆“胡麻”名实问题研究

——兼谈“胡麻索”

刘 妍 武海龙 蒋洪恩

(1.中国科学院古脊椎动物与古人类研究所/脊椎动物演化与人类起源重点实验室,北京 100044;2.中国科学院大学人文学院考古学与人类学系,北京 100049; 3.吐鲁番学研究院,吐鲁番 838000)

新疆吐鲁番位于亚欧大陆腹地,自古以来即为多民族聚居之所。得天独厚的地理位置使其成为古代陆上丝绸之路的中道要冲,为不同人群与区域间的交流往来创造了条件,促进着不同文化间的传播、交流与融合。更为重要的是,该地区极其干燥的气候条件使先民进行各种社会活动遗留的文字资料——吐鲁番文书,得到了很好的保存[1]。上千件东晋至唐中期的文书资料种类繁杂,内容丰富,既可为史籍作证,又可补史籍之疏漏。

吐鲁番文书中所涉及的农作物,如粟、麦、麻、糜及桃、梨、枣等,已有学者进行过相关研究[2—6],但多以文献梳理为主,且部分植物的名实问题未得到重视。近年来,吐鲁番出土的植物遗存得到了较为系统的研究[6—9]。结合考古发现的植物遗存,是我们重新审视文书内容,开展植物名实问题研究的新途径。笔者查阅文书发现,在籍账、契约及官府文书等类目中皆提及“胡麻”一词。通过对吐鲁番出土文献的回顾,发现与“胡麻”相关的信息分别为“胡麻索”“胡麻子”“胡麻泉”“胡麻泉烽”“胡麻井”及“胡麻井渠”,侧面反映了“胡麻”在社会生产与生活中的重要地位。然而,“胡麻”一词自古存在同名异物现象:一说为芝麻(Sesamumindicum),一说为亚麻(Linumusitatissimum)。不同学者见仁见智,均提出过自己的观点([5,10—14];[15],页123—127)。吐鲁番出土文献中的“胡麻”指的是哪种植物?不同语境下的“胡麻”又如何解读?本文拟就以上问题,综合历史文献学、考古学与植物学等证据,提出相应的见解。

1 传世典籍与出土汉简中“胡麻”的名实考证

植物学研究表明,芝麻起源于非洲[16]。我国曾有浙江钱山漾、卞家山等良诸文化遗址出土芝麻的报道,但争议较大[17]。后经植物考古学者深入研究,发现其为甜瓜的种子[18,19]。然而前期以讹传讹引起的结果,尚需一段时间来澄清[11,12,20]。“胡麻”一词用以区别原生于我国的“麻”,即大麻(Cannabissativa)。“胡麻”最早见于西汉农学著作《氾胜之书》。万国鼎先生与石声汉先生均认为,该书中所提及的胡麻应为芝麻([21];[22],页52)。此书中有“胡麻相去一尺”的记录。芝麻植株较高且粗壮,在农田栽植时虽未必严格地“相去一尺”,但株间距确实较大;同有胡麻之称的亚麻植株纤细矮小,若稀植则产生较多分枝从而影响麻的质量与产量,因此一般采用密植方式。东汉崔寔《四民月令》中,也有关于胡麻的记录。缪启愉先生认为,此胡麻亦指芝麻([23],页33)。

除文献证据外,“胡麻”一词亦存在于汉代考古实物中。在20世纪初发掘所获的居延汉简中有以下记载:

儋胡麻会甲寅旦毋留如律令/尉史常富(编号312.25)[24]

□卒艾胡麻□□视老母书(编号123.63)[25]

劳干先生认为,居延汉简中的“胡麻即巨胜,抱朴子称可延年,小说中所谓神仙胡麻饭者。沈括笔谈以为张骞得自西域。今名芝麻,用以做油”[26]。该学说得到部分学者支持([27],页168;[28])。然而,杨希义先生则认为此胡麻当为亚麻,理由是出土居延汉简的额济纳河流域“位于我国西北,其自然条件很适合亚麻生长,至今仍是当地的主要油料作物”[11]。吴征镒先生等学者也支持上述观点[14]。不过,亚麻是如今当地的主要油料作物,并不代表古代亦如此;当地的自然条件确实适合亚麻生长,但并不代表不适宜其他油料作物生长。同有“胡麻”之称的芝麻耐旱不耐涝,也适于在西北干旱区生长[29]。因此,仅凭作物的生长习性及当代栽培情况难以推断汉简中“胡麻”的具体所指。

20世纪末在肩水金关(1)同为居延遗址群的一部分。和与之相去不远的居延查科尔贴烽燧遗址分别出土了与胡麻有关的汉简:

卒为部伐胡麻取(编号73EJT28∶114)[30]

(前略)服持枲以用白枲一斤,杂胡麻得卅张,以尽今未能有

□有北书复传枲厚,因白殊无弓刀□□还宜(编号 72ECC∶1B+2B)[31]

大麻为雌雄异株植物。综合《氾胜之书》与《四民月令》可知,大麻雌株古称“麻”或“苴”,而用以收获纤维的雄株为“枲”([22],页25—27;[23],页25])。在上述简文中,麻的量词为“张”,义应同于“条”[32]。植物纤维来源除“枲”外,还杂以“胡麻”。由此可见,二者均可提供纤维,但并非同种植物。尽管大麻为古代“五谷”之一,但“麻”或“苴”二字在额济纳河与疏勒河流域出土的数万枚汉简中却绝少提及,更不是当时的军粮。相反,在居延汉简中,曾反复出现“枲弦”“枲长弦”“枲索”“枲肥”“枲履”等词汇([27],页194—195)。由此可知,大麻纤维是重要的战略和生活物资。另外,尽管上述汉简内对源于匈奴一带的人和物有“胡虏”“胡卒”“胡骑”等说法,但源于“胡地”的大麻纤维被称为“胡枲”而非“胡麻”[33]。因此,上述汉简内的“胡麻”极有可能指亚麻,以区分源于内地,同样可提供纤维和油脂的大麻。

综上所述,居延汉简内所提及的胡麻应指亚麻,而《氾胜之书》和《四民月令》中的胡麻则为芝麻。也就是说,胡麻的同名异物问题在汉代即已出现。成书于东汉至南北朝间的《神农本草经》中指出“胡麻,一名巨胜……叶名青襄……久服耳目聪明,不饥,不老,增寿……”[34]时至今日,我国北方农民常常有打芝麻叶吃食的习惯[35]。南朝梁陶弘景《本草经集注》中有了进一步说明:“胡麻……一名狗虱,一名方茎,一名鸿藏,一名巨胜。”并指出“八谷之中,惟此为良。淳黑者为巨胜……本生大宛,故名胡麻;又茎方名巨胜,茎圆为胡麻”[36]。唐苏敬等所著《新修本草》中有“此麻以角作八棱者为巨胜,四棱者为胡麻,都以乌者良,白者劣尔”[37]。唐陈藏器《本草拾遗》有“(胡麻)叶,沐头长发”的语句[38],至今山西一带居民仍有用芝麻叶洗头的习惯,而此举在亚麻产区并未发现[14]。综上来看,巨胜与胡麻显然被混为一谈。除陶弘景尚对胡麻及巨胜的名实存在疑问,且能使用外观迥异的“茎圆”与“茎方”来对二者进行区分外,其他人均认为二者是芝麻或芝麻的不同品种。因此,《神农本草经》《新修本草》《本草拾遗》中所指胡麻应特指芝麻而非亚麻。

在成书于北魏的农学著作《齐民要术》中,贾思勰对胡麻收获过程的描述与芝麻几无二致[39]。在胡麻一节的起始,作者指出“今世有白胡麻”,暗示着前世的胡麻可能主要为黑色。芝麻有白、黑、黄、褐等颜色,而亚麻则一般为棕色而未见黑色者。二者的形态及颜色皆存在较大差异。宋、元直至明李时珍的《本草纲目》及清吴其濬的《植物名实图考》,与之前的文献皆一脉相承,均称(黑)芝麻为胡麻。星川清亲认为芝麻在太平时代(538年)经由朝鲜半岛,与佛教一起传入日本[40]。时至今日,芝麻在日本仍被称作“胡麻”[41],而日本的汉方医界,仍将芝麻当作胡麻仁应用[42]。其日语发音为“Goma”,在蒙古语中也常被称为“Khuma”([43],页121),与胡麻的发音相似。

与胡麻不同的是,我国宋代才出现“亚麻”一词。苏颂所著《图经本草》中有“亚麻子,出兖州威胜军。味甘、微温、无毒……又名鸦麻,治大风疾”[44]。从所附图版来看,其并非真正的亚麻而可能为茺蔚子(红花益母草,为益母草的异名)([15],页126)。从考古材料来看,甘肃张掖武周时期的吐谷浑慕容智(公元649—691)墓中陪葬的谷物中已有亚麻(2)据笔者与兰州大学董广辉教授于2020年的个人通信。;笔者所研究的新疆尉犁克亚克库都克烽燧遗址(公元7至8世纪)内出土的谷物中也发现亚麻(资料待发表)。上述事实证明,亚麻至迟在唐代已传播至我国,而汉代是否已有亚麻传入仍有待更多实物证据的发现。

2 论吐鲁番出土文献中的“胡麻”为芝麻

吐鲁番出土文献中的《高昌乙酉、丙戍岁某寺条列月用斛斗帐历》记有“买胡麻子伍斛,供佛明”。该文书内容记载了公元六二六年农历十一月寺院购买胡麻子榨油,以供佛前长明灯的情况。杨希义先生认为“吐鲁番地区气候温和,雨量稀少,其自然条件适宜亚麻生长,不宜种植芝麻。故文书中所说‘胡麻’当指亚麻”[11]。实际上,芝麻耐旱不耐涝。吐鲁番气候炎热干燥,是新疆芝麻的主产区,多年来芝麻生产在社会经济中占重要地位[45—46]。吴震先生认为,此处胡麻为芝麻,而非同名异物的亚麻([47],页57—58)。根据佛家经典所记,胡麻是佛教必不可少的物品之一,主要有三种用途。

第一,胡麻油可供佛前长明灯点用。胡麻油即芝麻油,为芝麻在高温下炒熟、压榨并浸提后的产生物,俗称香油。在经高温焙炒时,芝麻中的芝麻素会分解为芝麻酚和其他芳香类物质,具有浓郁的香气,是用来点长明灯的绝佳选择[48]。吴震先生曾提到当代我国湖北某地的善男信女曾用芝麻油供佛的情况([47],页86),而在我国山西等地亦多有使用芝麻油供佛的现象[49,50]。

佛教教义认为:“胡麻油、甘蔗汁、奶油等精髓是由于众生所尽有的福报力……”[51]黑水城遗址出土的《佛说圣大乘三归依经》收录了芝麻油供佛的内容:“于彼四大海内,满入上妙芝麻之油,量如须弥,而作灯炷。燃彼其灯,光明不绝,经于旷劫,而作供养。”[52,53]在佛教盛行的印度,巨胜(即芝麻)所榨取的油常用于点灯([43],页116)。除文献记载外,芝麻油用于燃灯的实物证据亦曾被考古学者发现。吐鲁番阿斯塔那古墓群相继出土了八盏灯具,年代为公元六至八世纪。所有灯具的内表面都有烧焦的黄褐色或黑色有机沉积物,除六号灯芯外皆保存完好。研究人员通过鉴定生物特异性蛋白质确定其来源,最终蛋白质组学证据证实了残留物中保留有芝麻油的成分,表明其在唐代曾作为一种燃料出现在古代新疆地区[54]。

然而,同有胡麻之称的亚麻所产之油却并不适于用作燃料。元代贾铭《饮食须知》提到“亚麻味甘性微温,即壁虱胡麻也,其实亦可榨油点灯,但气恶不可食”[55]。《本草纲目》记有:“……今陕西人亦种之,即壁虱胡麻也,其实亦可炸油点灯,气恶不堪食……”[56]明代宋应星《天工开物》中亦详细记载了不同油品的用途:“凡油供馔食用者,胡麻一名脂麻、莱菔子、黄豆、菘菜子一名白菜为上……燃灯则桕仁内水油为上,芸苔次之,亚麻子陕西所种,俗名壁虱脂麻,气恶不堪食次之,棉花子次之,胡麻次之燃灯最易竭”[57]。清代沈涛《瑟榭从谈》中记载的胡麻(此处指亚麻,笔者按)“盖关外烹饪,多用胡麻油,过庭所产,气味恶劣,不可饗尔。其茎纤直而短,花开顶上作蓝色,与内地脂麻花白而茎分四棱六棱者,形质全别,不得误为一也”[58]。亚麻中的亚麻酸易发生自动氧化与热聚合,而亚油酸对氧气十分敏感,在短时间内易产生油漆般的腐败气味;亚麻油的油温亦不宜高于45℃,否则会产生鱼腥气味[59—61]。因此,亚麻油不是佛教圣地燃灯用油的良好选择。实际上利用芝麻油做长明灯燃料在我国古今生活中比比皆是,但未检索到利用亚麻油做长明灯燃料的记录。

第二,胡麻(此处指芝麻)还常用于祝祷仪式。佛教密宗使用五种谷物进行修法,因祈祷的目标不同,具体使用的谷物有所差异。《建立曼荼罗护摩仪轨》中记,道宣植物分类中的五谷为房谷、散谷、角谷、芒谷、舆谷,包括“大麦、小麦、稻谷、小豆、胡麻(Sesamumindicum)等”[62]。《四分律》卷二十五“乞生五谷戒”记“时六群比丘尼乞求生谷、胡麻、米、若大小豆、大小麦”[63];《十诵律》卷二十六“七法中医药法第六”记“阿难受敕,即入舍卫城,乞胡麻、粳米、摩沙豆、小豆,合煮和三辛,以粥上佛”[64]。

除上述两种用途外,胡麻(此处为芝麻)作为谷物,在日常饮食中亦占有重要地位。《百喻经·种熬胡麻子喻》记“昔有愚人,生食胡麻子以为不美,熬而食之为美”[65]。另有直岁利用职权苛剥僧众,侵用寺财,慈恩寺僧玄辩“曾为众差充,同州庄直岁私用众胡麻三十硕,大豆二十硕”[66]。唐宋时期,胡麻饭十分盛行。《王右丞集》卷八《送孙秀才》中有:“山中无鲁酒,松下饭胡麻”;同样,苏轼《服胡麻赋》有云:“则胡麻之为脂麻,信矣。”[67]正是由于芝麻的引入及广泛栽培,才使得作为“五谷”之一的大麻的食用及油用价值日渐式微,而仅仅保留其纤维价值。除用做胡麻饭外,芝麻既可生食,亦可炒熟后单独食用。至清代《植物名实图考》中,胡麻(芝麻)仍被列为谷物之首。

经有关学者考证,自唐始,芝麻除被称作“胡麻”外,亦被称为“油麻”或“乌麻”。有时不同名称专指不同颜色的芝麻:“油麻”一般指出油较多的白芝麻,而“乌麻”或“胡麻”指黑芝麻[14]。在于阗某寺出土的唐代文书中,亦有“十一月一日,出钱貮阡壹伯陆拾文,籴油麻两硕肆斗,斗别九十文”的记录[68—70]。芝麻属素食,在佛教寺院及居士生活中被广泛应用;用其制成的香油亦被奉为贡品[71]。另从文献证据来看,吐鲁番文书中涉及“胡麻井”及“胡麻井渠”,当为其周边(曾)多种植胡麻而得名。相似命名的还有“胡麻泉烽”,属唐西州时期蒲昌府所辖烽燧[72]。由此可知,芝麻在高昌国及唐西州时期均得到广泛的栽培与应用,以供人们食用或寺院日常供奉。因此,芝麻的生产与利用很可能在民间及寺院经济中均占有重要地位。

唐西州之后的高昌回鹘时期,吐鲁番种植与使用芝麻的历史亦从未间断。芝麻的回鹘文为“Kuncit”,系来源于波斯名称“Kunjut”[73]。在回鹘文书中,芝麻借贷的文书常有发现。例如《苏里亚西里借芝麻契》中有:“鸡年二月初七,我苏里亚西进里,因需要芝麻,便从凯依姆杜法师那里借了一斗芝麻。秋初时节我将如实地还他二斗芝麻……”[74]上件文书中阐述的是借贷人向僧侣借芝麻的协议,显示出芝麻在寺院僧侣的日常生活中扮演着重要角色。

杨富学先生曾对吐鲁番地区出土的一件回鹘文《佛教寺院免税书》进行过研究。其中第四十至四十二行(列)翻译如下:“……此外,对一些大宗的税收,如亚麻布、芝麻、棉花、葡萄酒和兽毛等,也一样不得摊派捐税,不得征发劳役……”其中,杨先生将第四十一行的“qoqbu-si”译为亚麻布,并认为该布产自南疆(吐鲁番、哈密)地区[75]。该文书被部分学者引用,认为是当地栽培亚麻的证据[76]。然而上述论点值得商榷,因为其并没有提供更多的证据来支撑。正如杨先生所言“qoqbu”,茨默作“quanpo”,认为它当系汉语“官布”的借词”[77]。该词在黄文弼先生发现的回鹘文摩尼教文书中的第三十五、三十九及四十行亦有出现[78]。最初耿世民先生将其转译为“qoqpu”,并汉译为“课布”[79];在《耿世民新疆文史论集》中,则统一改为“官布”([80],页357、362)。其后,杨富学先生亦开始力主此“官布”为棉布之一种[81]。因此,将转为拉丁文的“qoqpu”“qoqbu”“qunbu”“quanbu”等认为是敦煌出土文献中“官布”的音译,已在学界达成较为一致的意见。该文书中依附于摩尼教寺院的附属农户所需要交纳的植物有小麦、芝麻、豆子、小米等,另外还要交纳棉花、苇子、甜瓜等物([80],页497—516),但唯独没有亚麻。

3 新疆地区芝麻栽培与利用的考古学证据

除文献证据外,吐鲁番晋唐时期亦有栽培利用芝麻的实物证据。吐鲁番阿斯塔那唐墓出土芝麻小馕(编号73TAM191∶71(3)标本收藏于新疆维吾尔自治区博物馆,编号系鲁礼鹏研究员告知。)[82,83]及其蒴果皮壳[84,85]。另外,该墓地出土的植物遗存中发现有芝麻种子以及榨油后的种皮残渣(资料待发表)。本文作者之一蒋洪恩在阿斯塔那墓地亦发现一袋谷物标本(编号已佚,做采集品),包含粟(Setariaitalica)、黍(Panicummiliaceum)、青稞(Hordeumvulgarevar.coeleste)、普通小麦(Triticumaestivum)、芝麻(Sesamumindicum),可视为先民用于陪葬的“五谷”。经碳十四年代测定,该标本所在时代为公元689—876年,处于唐代中后期(资料待发表)。

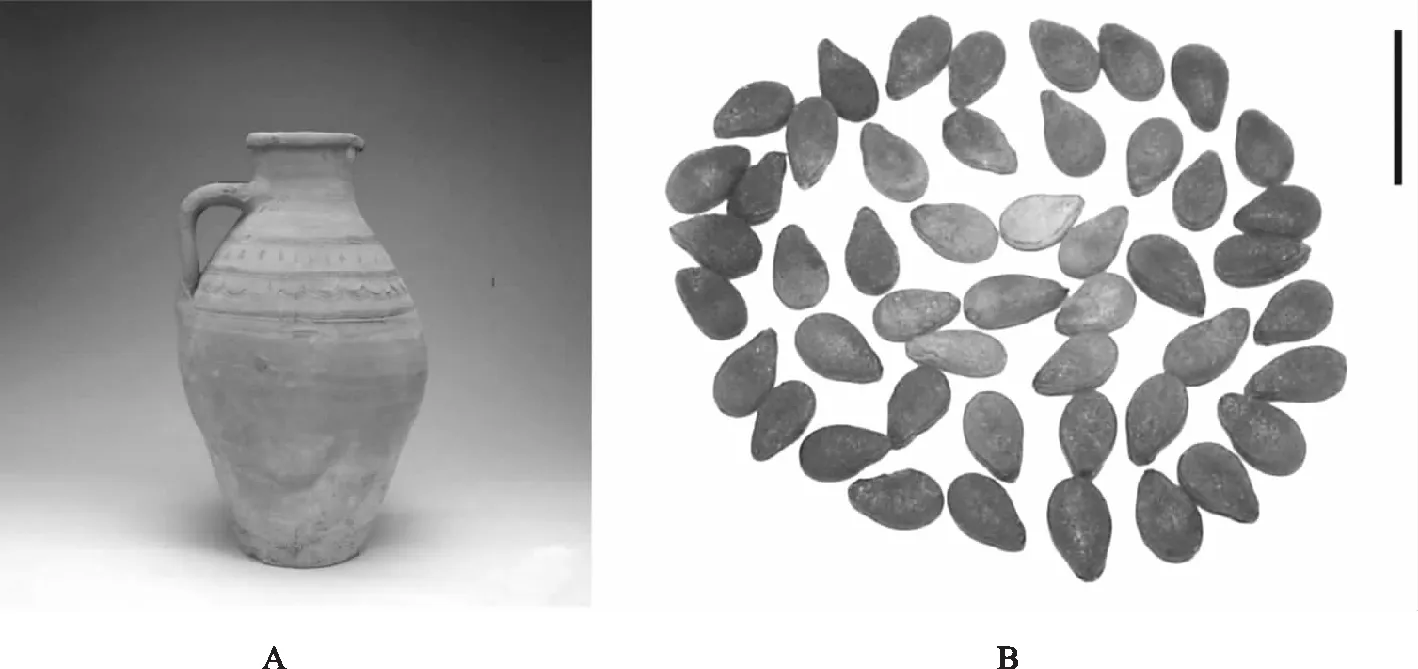

同样,位于火焰山木头沟北端的柏孜克里克千佛洞中,考古学者发现一个单耳带流陶罐(编号80TBI1∶5)中装满芝麻。这些芝麻保存完好,重达5kg[86](图1)。根据考古类型学推断,该陶罐为元朝时期的产物,碳十四年代学测定这些芝麻所在年代为公元1290—1400年。芝麻在佛寺内的大量发现说明其应为当地主要的油料及谷物来源,可认为是栽培与利用芝麻的确凿证据,甚至在丰富先民的饮食结构中扮演重要角色[87]。除芝麻外,植物考古工作者在柏孜克里克千佛洞遗址中还发现了水稻、黍、青稞、小麦等[88,89],但未发现亚麻种子。因此,吐鲁番地区自晋唐至高昌回鹘期间一直有栽培芝麻的传统,但未发现种植亚麻的证据。

图1 吐鲁番柏孜克里克石窟寺遗址出土的芝麻[A:盛放芝麻的陶罐;B:贮存的芝麻(部分);标尺=5mm]

此外,新疆曾一度有出土“胡麻”的报道。新疆文物考古研究所王炳华先生曾报道于吐鲁番盆地西缘的阿拉沟墓地(晚期青铜至早期铁器时代,属于战国至西汉时期)发现“胡麻”遗存。王先生曾做过如下描述:“胡麻至今仍是新疆地区普遍栽培油料作物之一。在天山阿拉沟墓地内曾发现胡麻籽,籽粒卵园形而稍扁,暗褐色,表面光泽。出土后曾请新疆农科院进行鉴定……”[90]由于缺乏拉丁学名,该标本的鉴定结果并不明确。当代新疆一般称亚麻亦为胡麻,描述中的“籽粒卵园形而稍扁,暗褐色,表面光泽”与亚麻种子的外观特征也部分吻合。由于未见实物证据,该标本曾被一些学者认为可能是亚麻[87,91]。另外,亦有研究者根据描述特征,将上述标本认定为芝麻[85]。

2018年6月,本文作者之一蒋洪恩访问新疆文物考古研究所,并对标本进行重新鉴定(图2)。经过观察,发现该标本呈卵圆形,稍扁,顶端有小尖头,基部圆钝,边缘各有一条明显的脊。部分果实表面呈褐色,有不规则网纹,部分已炭化为黑色,有光泽。果脐位于果实基部,圆形,通常内陷。上述特征与大麻(Cannabissativa)瘦果的形态特征完全吻合(4)该标本经碳十四年代学测定,所在时代为唐代,而非阿拉沟墓地(约700BC—200BC)出土物。后于2020年经王炳华先生面告,该标本编号已佚,来源及考古背景已不清楚。。因此,吐鲁番地区史前至元朝时期的遗址中均未发现亚麻实物遗存。

图2 “胡麻”遗存[实为大麻(Cannabis sativa);标尺=5mm]

4 论“胡麻索”释义

吐鲁番阿斯塔那墓葬中曾发现两件与“胡麻索”相关的文书[92]。其中《高昌诸臣条列得破被氈、破褐囊、绝便索、绝胡麻索头数奏一》中,有“绝胡麻索肆”“赵举子胡麻索拾张”“绝胡麻索陆张”“绝胡麻索壹佰叁拾张”等;在《高昌诸臣条列得破被氈、破褐囊、绝便索、绝胡麻索头数奏二》中,也有“绝胡麻索陆拾壹张”“绝胡麻索拾陆张”等字样。以上文书反映了高昌国后期军队中对报废旧物的收缴情况[93,94]。对“胡麻索”的解释,有学者认为是芝麻茎秆(纤维)制作的绳索[5,95,96]。然而,芝麻茎秆韧性极差,其韧皮部所含韧皮纤维极少,无法制作绳索。如果将“胡麻索”解释为亚麻制成的绳索亦不可行,因为当地并未发现栽培亚麻的证据。一般而言,同一地区植物(尤其是农作物)可能一物多名,却鲜有一名多物现象。同样,若胡麻在晋唐时期的吐鲁番既表示亚麻,又表示芝麻,显然极易引起混乱。

“胡”一般是对古代北方及西域少数民族的泛称。有学者认为吐鲁番文书中涉及高昌地区的胡人主要指昭武九姓、吐火罗,以及天山南麓的焉耆、龟兹等国人[97,98]。“麻索”通常指用麻类作物编织的绳索,有时可省略“麻”字单用,今亦存在“索”之名。楼兰出土简牍中曾发现有关“胡索”的记载[99]:

从胡当散供三斛 新褐囊一枚 胡索一张(编号L.A.II.ii.—孔木21)

(前略)赤韦囊一枚 白布囊一枚 胡布三丈(后略)(编号L.A.II.ii.—孔木22)

此处除“胡索”外,亦存在“胡布”一词。后者一般泛指我国古代北方边地及西域少数民族纺织的布匹,此处指汉人对当地所织之布的俗称[100],皆为同样定名方法——“胡+物品名称”。《新唐书》记载:“胜州榆林郡……土贡:胡布、青他鹿角……”[101]这里的“土贡”即各地方政府向中央定期无偿进献当地的土特产品,说明胡布为当地所产的土布,恰可佐证上述胡(麻)索的说法。因此,“胡麻索”或可释为高昌地区汉人对辖地以外的其他民族所产麻绳的称谓——“胡麻索”相当于“胡索”,而非使用所谓“胡麻”(即芝麻)茎秆上的韧皮纤维编织成的绳索。此“胡地”之“麻索”可能包含不同种类的麻纤维,既可能涉及大麻纤维,也并不排除源于其他麻类作物(如亚麻)的纤维。例如,吐鲁番阿斯塔那墓地出土的麻纤维曾用于制作马俑的尾部。综合红外光谱、纤维旋转及显微形态特征分析,这些纤维部分为大麻纤维[102],而部分则与亚麻纤维最为接近[103]。此外,该墓地出土仕女所用的巾帻中,经鉴定有类似亚麻的纤维存在[104]。那么,这些纤维又从何而来?如要解决该问题,尚需更多的考古学与文献学证据。

5 结论

基于古代文献资料与植物考古证据,本文认为亚麻与芝麻可能在汉代均已传入我国,但同被冠以“胡麻”之名称。尽管陶弘景在《本草经集注》中曾提出过不同意见,但唐代及之前的农学及本草学文献,连同晋唐时期吐鲁番出土文献中所提及的“胡麻”一词均专指芝麻,而居延汉简中的“胡麻”则专指亚麻。另外,吐鲁番出土文献中出现的“胡麻索”应为高昌地区汉人对辖区以外的其他民族所产麻绳的统称;构成“胡麻索”的纤维可能源于一种或多种麻类作物而非芝麻。

——基于CMS 模型的实证分析