民族扎染技术在国潮文创设计中的物感探索

孙虎 徐慧 苏晓慧 钟钰莉

(西华大学美术与设计学院,四川 成都 610039)

2018年,一场刷新潮流定义以“中国原创”为口号的大秀,让国潮真正走入大众视野。自此,国潮元年正式拉开序幕。一些博物馆、旅游景点的文创产品因融入中国元素而成为爆款,从而迸发出新生机。这意味着传统文创正发生变化,具有中国民族文化底蕴的国潮文创赢得更多人的尊重和认可。

现在,国潮文化迎来新的发展机遇,扎染作为中国的优秀文化亟需传承。在国潮元素与民族扎染相互融合的行为背景下,人们对扎染的认知处于感性与理性交替中。鉴于人们在日常生活中更加追求产品的内在品质,所以用一种物和感之间的表达方式——“物感”来传递客观外物与主观心情的情感,即文创与人之间的心物感应。

因此,国潮文创以物体感性探索为核心,以IP文化符号为载体,摆脱传统附加意义,重获产品自身“物感”,使产品功能性与艺术性直呈,使设计真正富有文化价值。总之,用“物感”感知文化符号的递进,文创产品逐渐与国潮元素碰撞拼色后完成创新升级,最终实现国潮文创产品认识过去、认识自我、重返设计的本源,彰显传统民族文化的现代美。

1 基于“物感”的现代设计概述

“物感”说是中国古代文艺理论中的一个重要命题,涉及文艺发生、文艺活动的心理动机以及创作与鉴赏过程中的主客体关系[1]。设计现代性核心是“物的解放”,即以删除繁复装饰和象征意义的直接物感为标志的设计感。“物感”产品不仅摆脱外在装饰约束,同时也摆脱历史赋予的外在社会性含义约束。由是,物得到凸显,因物生情,因物感应,不再作为符号象征,而是物理现场的直感、情绪效力,把人与世界、人与自然相互连接,使人认识自己,与外界开始沟通,形成独特哲学感。

“物感”美集中体现在功能、物感、意义中。物在被大众观赏中具有现代视觉冲击力,现代简约“物感”拥有材质质感、空间感等,既超越自然形态,又去除多余装饰,直接开启感性力量,调动人的感觉器官,挖掘人的感知能力和专注力,实现自身物感价值。功能构造上,去除巴洛克、洛可可时期冗杂的装饰和复杂化形体,用几何构型替换,具有流畅线条感。材质方面,故意暴露材质、纹理凸显造型肌理美和现代科技感,成为视觉现代性特征[2]。“物感”实现的意义就是在传递信息基础上发挥传统物质载体特性、情绪效力、艺术感染力,提高人类对原始信息接收能力,增强艺术感知力;保持和延展传统物生命力,提升艺术性和信息传达力。

2 产品“物感”研究现状与应用

2.1 “物感”研究现状

“物感”最早追溯到《礼记·乐记》,从音乐领域逐渐受到文学、艺术的重视,被人们认识到个体情感和个性的重要性从而丰富发展起来。目前具有现代设计物的审美符号意义就表现为“物感”,是产品本身物理性质中具有的情绪直感效力。现代设计代表人包豪斯奠定现代设计观和体系原则,其设计风格逐渐被理性和科技统治,“物感”变得僵化和空洞,而中式“物感”现代探索则为设计的未来发展提供重要参考。

目前“物感”的研究相对较深,在文学、艺术、农机、博物馆数字媒体、生物医学领域应用广泛。以许燎源、吴兴明、邱晓林为代表,针对艺术创作中“物感”彰显,联合发出物感主致,通过凸显物性产生纯粹美,获得物义宣言,提出是物感而不是功能力量在物与人的自由嬉戏中持续开新、保持出场[2]。张瀚文[3]提到当艺术设计物去除所有形象再现、文本意义和符号因素,只留下物本身,物的感性直呈变成“对世界的去形式化”,“物感”便得以凸显,这就是视觉现代性的生成基础。同时王丽梅[4]提出实现“物感”的必要性是发挥物质载体物性,提高消费者接收能力,增强艺术感知力。对此,关于“物感”设计表现产品飘动感可创新材质,提高视觉冲击力,如挖掘材料感性力量、强化物质触觉等。总之,物感文学领域使用广,文创领域少,研究复杂,但是以物传形,就可以发掘艺术无限可能。

2.2 “物感”在产品中的表现

设计领域后现代时期的“物感”表现:①实在物与艺术边界消失。追求实物的同时融入艺术,给物以视觉感性冲击,营造氛围美,或是塑造品牌形象、打造艺术文化形象,艺术和设计互相共生、互为彼此。②艺术与生活交融,多元化发展。如时装、名牌、奢侈品消费、新媒体等引领时代潮流,改变生活风貌。③后现代艺术与设计交融,现代审美与商业化挂钩,出现消费社会审美标准。如个性化设计、简约设计、夸张设计。④设计呈现视觉感性创作价值,视觉“物感”被通用到产品、平面、服饰、室内空间等领域;扎哈·哈迪德对有机形态的演绎沿用到汽车、家具、花瓶等物件上[5];许燎源酒器的肌理质感在家具、公共设施上也同样适用。

2.3 “物感”的应用

“物感”的应用表现主要体现在材质、造型、纹理方面。

(1)“物感”从创造角度而言,就是打开材质蕴含的感性力量。如图1、图2所示,物感主义艺术流派代表人物许燎源的《泛雕塑家具系列》用感性语言将艺术融入产品,提出“物感主义”主张,使作品拥有实用功能。新表现有概念灯系列,藤编入灯,形制颠覆又合情合理,藤编和不锈钢材质对比,灯光从藤编缝隙中洒出,传递温暖静谧氛围。他的编织、釉下彩陶器等泛雕塑设计,材料形体和质地肌理满是雕塑语言的妙用,中断形体运行的时间性,打通形体间的封闭性,用感性解构建构雕塑语言于设计中[6],表现手法抽象但流动性强。时而运用动感线条左右缠绕使分割处呈现破碎感和杂乱感,让感性侵入空间,造成你中有我、我中有你的形象,曲铁如丝来改变节奏制造惊喜,使材料和意象对抗瞬间和谐,造成分割变化中的奇趣,呈现前所未有的“物感”。此外,开启人与物在功能性关系之外的另一种“物感”,如:音乐中心灵与旋律之间的律动关系,在山水画中人与物的融入关系等。

图1 《泛雕塑家具系列》

图2 许燎源博物馆“物感”探索

(2)图3是现代雕塑先驱布朗库西的《吻》,用石灰石质粗糙表面纹理表现“物感”,整体用直角模糊轮廓,直线与曲线线条分明,色调淡雅沉静,方块造型与体量感塑造男女相拥的人体基本形态,使观者对雕塑物的感性力量有进一步的接触,展现淳朴永恒爱情,雕塑也因此呈现出私密、独立、安静气质。

图3 《吻》

(3)图4为木枝灯罩,水平放置变为木枝灯,极具国潮风,利用木纹追寻材料“物感和质感”,而不再是木材染色与加工。

图4 木枝灯罩

综上,“物感”是感性价值的自主构成,国潮文创逐渐现代化。图案提取使产品具有历史革新意义,材料更换符合现代科技发展和绿色环保主题,易于融入居家环境。当下,国潮风设计兴起对于灯具来讲,“物感”创新是保持自身生命力和竞争力的有效方式之一,既直观看出原材料与功能,又能自如调节光线,保持自身属性,营造氛围,带动观者情绪,黑暗中坚持传递信息,光亮中展示艺术价值。

3 国潮文创与“物感”融合探索

国潮与物感的融合,首先是将扎染技艺运用到文创产品设计中;其次探索创新方式,从传统文化与扎染技艺融合、国潮与IP文化结合2个角度,阐述灯具产品在材料、颜色等“物感”呈现手段,分析扎染灯具在现代化背景下的创新形式及获得消费者欢迎的原因所在;最后将“物感美”充分展现在灯具设计中,传递国潮文化。

3.1 国潮文创及文化内涵

国潮产品是带有中国文化元素、结合潮流款式外形设计的产品。国潮代表中国特色文化,潮是将优秀文化用新潮方式表现,新与旧的碰撞就是国潮魅力所在。国潮包含民族情结,强调中国元素,代表文化缩影,国风要素让传统经典与时尚碰撞。凭借个性粗犷字体、高饱和度配色锻造出极高识别度,缓解审美疲劳,潮出当下年轻人的审美追求。国潮需符合时代前沿技术。国潮拥有世界视野,展现中国自信。从博物馆联名到经典IP复出,从国潮复兴到国漫崛起……IP产业影响到的不仅是自身,还由此催生系列设计,呈现跨界联名,为品牌带来契机,传承中国文化,展示中国精神,传递中国力量[7]。

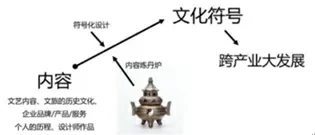

3.2 国潮“物感”美探索

3.2.1 传统文化与扎染技艺融合 扎染是用植物染料通过扎结、夹板、画蜡、漏印等防染手法将图案染于布面,由不同线条、色彩、排列组合而形成不同图案,使织物形成天然而独特的纹样与色彩晕染,这记载的不仅仅是布料图案的历史,更是悠悠五千年历史文化。后来研究者倾向于民族图案及纹样研究,结合市场需求,不断将传统文化与扎染协调融合,色彩丰富性和视觉效果带给人耳目一新的感觉,既有古朴淡雅的色彩搭配,又有冲突性较大的色块组合,都融合于服饰图案中。扎染设计在国潮推动下创新,选材实用,既保留原有的民族元素,如图腾、花卉、动物样式,又将图案不断拆解、打散、变形或用夸张手法凸显民族文化个性,不仅装饰美化,还传情达意、审美愉悦,彰显民族元素内涵的同时显露国潮价值,与民族服装、配件一起相映成趣。因此,产品“物感”探索有:①设计师看待材料视角多元化。从提出材料的可替代性到挖掘传统技艺文化与情感意义,从结合化学手段为材料增加新的属性到运用物理知识让材料自如展示,设计师对材料创新与实践为未来设计发展提供新思路。②颜色方面,芭芭拉·切莉西基于植物语言和沟通问题提出“植物产生的色彩是否能成为向人与设计师传播信息的媒介”,图5是她所设置的色谱数据库Grass Map中的一个Nature Commands Color(NCC)工具。植物通过产生色素改变自身颜色来对环境作出反应,选择合适的扎染颜色就可渲染产品材质,将颜色变化进行存档、研究、理解,整合为创意产业的灵感工具。③扎染方式呈现物感美。织物在染色前部分结扎,使之不能着色而形成独特的视觉审美风格。传承扎染文化与民间技艺,推陈出新,折射民情风俗与审美情趣,与工艺手段一起构成织染文化。3.2.2国潮与IP文化结合IP丰富又极具人性,是吸引游客的核心元素和国潮品牌形象认知的产物。它有人类文明积淀、最接近潜意识情感的想象文化和多类型文化,有数千年历史文化和人物故事的总集合,而新符号的打造都是国潮文化的创造者。国潮角色和元素能否具有符号性、辨识度、可拓展性,是IP能否升级转化为文化符号的通行证,使国潮既承载经典文化,又有新时代的价值观,同时还代表最基本、底层化的潜意识化情感。因此只有提取关键性元素或角色,成为一个地方强共识的文化符号,才能让国潮风跨产业大成。文化内容注入IP,就像炼丹炉,能否取得成功,取决于成丹率,这个“丹”,就是文化符号,见图6。

图5 Grass Map工具

图6 IP文化符号转换示意图

4 基于“物感”的国潮文创产品设计实践

国潮文创是有价值的艺术语言,其中对材料、造型、颜色、纹样进行“物感”探索,就创造出一套新颖的视觉语言,打造成最具代表性的文化符号。“物感”与IP文化融合,最终国潮文创产品更富艺术特色。

4.1 文创产品的设计思路

首先,IP文化选择具有代表性质的西岭雪山、有全球影响力和强辨识度的特色地标、还有全球知名的熊猫保护研究机构,见图7,都采用熊猫为主题设计。其次,探索主题为“飘”,抽取、归类、筛选不同IP目标对象,定义飘感来创新材料“物感”,再分析符合不同地域元素的形态、色彩、结构、材料呈现方式,最后设计方案并进行实物制作,由此构想灯具设计灵感,使之升华。

图7 IP文化选择

4.2 调研分析与设计

4.2.1 扎染材料与技艺

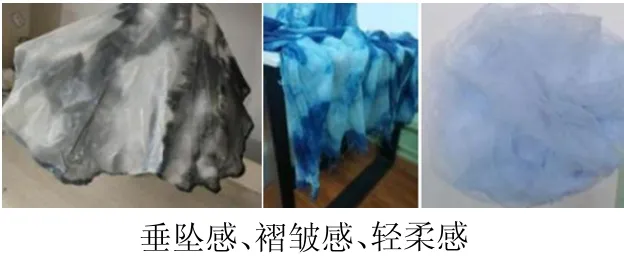

(1)装饰材料。布料在装饰陈列中常是表达“物感”的主要力量。运用布料包括化纤地毯、无纺壁布、亚麻布、尼龙布、彩色胶布、法兰绒等进行修饰、隔断、背景处理,形成良好展示风格。通过实地调研,以棉布为基础材料展开实验,加入一定比例的染色剂、盐(固化作用)和开水进行染色,再衍生设计,如图8—图11。

图8 扎染展示

图11 染色后布料

(2)扎染技艺。扎和染工艺流程中,手脑并用,一针一线,又撮又结,注意扎结力度变化,再用板蓝根染料给布料染色,调色、浸湿、染色,整理后使装饰功能在设计中得以发挥,最后解开扎结部分,漂洗晒干后的布料给人以朴实清新感,见图12—图14。

图12 扎结体验

图14 染色体验

4.2.2 布料硬化的创新方法及“物感”表达 运用扎染寻找原创艺术概念,并用现代工艺激发创作,主打以当地文化、手工艺、材料美学为主题的设计观。将布料硬化,去除模型骨架结构,使物呈现自身“物感”。水泥是粉状水硬性无机胶凝材料,加水搅拌后成浆体,在空气或水中硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。环氧树脂是一种热固性塑料,与固化剂发生交联反应形成不熔的高聚物,具有较好绝缘性、力学性能及稳定性,用于黏合剂、涂料等领域。涂抹在布料上形成细丝或颗粒状,提供着色和独特纹理的视觉效果;功能上影响材料环境和物理性能,融合其他化学成分对布料材质进行更新,既可用于前期纹理表面处理,又可使布料达到硬化目的,从而为布料材质的发展开辟新表现力。

图9 布料调研

图10 染色实验

4.2.3 制作流程 灯具设计从材质、颜色、骨架结构方面着手,如图15—图17。首先利用泡沫裁剪相应形状,用水泥做出灯具骨架支撑结构模型,再将扎染后的布平铺于相应模型上,对布褶皱纹路走势设计,再将硬化布料的环氧树脂均匀涂抹于布料,最后去除支架,完善造型结构,晾晒硬化。

图17 雪山主题灯具结构设计

4.3 “物感”设计定位与分析

(1)“雪染西岭”以雪、熊猫林、自然风景为主。特点为:布料褶皱显露山势起伏,布料垂坠抒写跌宕不平气势,扎染纹样体现山峰立体感和阴阳面,用星星点点的灯展示月夜雪山朦胧感。用褶皱纱的轻柔感再现云和月,共同结合,营造山中飘雪和云月飘“物感”。

(2)以IP符号视觉化转译的“IFS”灯具以大楼、熊猫为主。特点是打破传统配色单一化,用扎染深浅不一的色彩展现IFS大楼,熊猫趴在楼顶,脚踩在凹凸不平的布上营造出飘感,用灯光表现客流量的真实写照。

(3)熊猫基地的灯具特点:长短不一的布料为游乐设施,熊猫随意攀爬玩耍,凹凸不平、一深一浅相交错的褶皱表达熊猫游玩动态感,灯光汇集为生态乐园中心,向光明靠近,让人们注意环境保护,人与动物和平相处,给熊猫更多自由空间。

灯具“物感”设计作品如图18。灯具“物感”美表现有:①质朴造型。布艺灯具造型结构与IP形象自身文化相仿,用布艺质感表达出传统文化的质朴美。西岭雪山有雪山的动态美感;IFS大楼带给人独特的温暖感受;熊猫乐园有自然的纯真感。②简约设计。硬化后的布料显示出布料垂坠感,除去骨架硬挺感。西岭雪山布料的褶皱体现雪山起伏感,纺纱褶皱表达雪山夜晚星空月亮的美感与柔感;IFS建筑的褶皱突出高楼主体,笔直矗立;熊猫乐园褶皱体现热闹场景,熊猫踩到下垂布上呈现动态效果。布料硬化后凸显特性的细节见图19。③光影控制由不同颜色光相互交错,营造不同氛围,灯密集程度显示光线强弱,零星的灯光若有若无,有的则聚集在同一中心,见图20。

图18 设计作品

图19 布料硬化后凸显特性

图20 雪山灯具、IFS灯具、熊猫主题乐园灯具

硬化处理后的布料自由设计造型及纹路,扎染布料褶皱展现飘感,延续“物感”运动,手工制作的语言述说灯具本体文化,使人造物实现意义整合。基于物感的灯具设计展板如图21,展示出以熊猫为主体的3种不同文化符号,灯具主色调以蓝、黑、白为主,图案纹样结合色彩的渐变风格和褶皱物感装饰,表现民族力量与一往无前的勇气,同时扎染技艺蕴含先辈智慧与心血,象征着未来道路成熟顺畅。面料以棉布为主,朴素细腻的织布硬化后辅以轻柔纱织面料,形成色彩差异和肌理对比效果,凸显国潮个性特征。工艺特色方面,扎染技艺蕴含着人情温度,不同扎结方式形成独特图案造型,既展示出布简单自由风格,又用布料硬化特性展示无骨架的立体“物感美”和“飘动感”,使图案纹样能跳出布匹本身升华为有情感、有温度的艺术过程,结合灯具光和影简约化布置,探索出扎染布艺灯具的国潮形象。

图13 夹板体验

图16 IFS灯具结构设计

图21 展板设计

5 结语

“物感”探索不同变量展现不同感受,灯具创新不再止步于造型色彩。人造物活动的推陈出新使得材料创新得以突破,拥有无限生命周期,出于新目的的重复使用、改造或设计,扎染“物感”设计提供无限可能,开拓布料硬化的创新潜力与产品结构相统一。同时,国潮风使之增大空间,不再简单挪用传统文化元素、照搬灯具传统制作手法,而以新表意方式——布艺纹样触觉物感、扎染国潮图案视觉化呈现和无具体支撑结构来增加产品实用符号价值和审美价值,使产品重焕光彩,实现文创产品社会、经济、环境创新意义,引领国潮,呈现物感美,彰显民族文化现代美,更为国潮文化和中华民族传统文化传承添砖加瓦。

扎染蕴藏丰富的民族文化内涵,于它而言,唯有走进生活、适应当下,才能获得更为长久的生存。同时,扎染推动国潮文创与IP文化结合设计成为可能,文创设计不断创新超越,未来要更加符合时代语境要求,运用现代设计方法和创新技术,使视觉语言“物感”成为人与物沟通的桥梁,受到消费者的认可,达到用物感美来传播国潮文化的目的。