消费公益诉讼惩罚性赔偿解释论

杜乐其

(江苏大学 法学院, 江苏 镇江 212013)

一、问题的提出

2017年3月,广东省消费者委员会提起全国首例惩罚性赔偿消费公益诉讼——“毒猪肉案”(1)参见“广东省消费者委员会与李华文等消费民事公益诉讼纠纷案”,《广东省深圳市中级人民法院(2017)粤03民初547号民事判决书》。;同年10月,其再次提起4例惩罚性赔偿消费公益诉讼——“假盐系列案”(2)参见“广东省消费者委员会与彭开胜、邓启辉、史伟清、钟槛锋等消费民事公益诉讼纠纷案”,《广东省广州市中级人民法院(2017)粤01民初384、385、386、387号民事判决书》。。尽管二者在侵害消费公共利益的规范与事实层面具有高度相似性,但就原告主张的惩罚性赔偿诉讼请求而言,法院却坚持不同的裁判立场。在“毒猪肉案”中,深圳市中级人民法院经过对《中华人民共和国食品安全法》(以下简称《食品安全法》)第148条第2款、《最高人民法院关于审理消费民事公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《消费民事公益诉讼解释》)第13条第1款的解释,认定原告既非《食品安全法》第148条中的“消费者”,也不可依据《消费民事公益诉讼解释》第13条第1款要求被告承担惩罚性赔偿责任,最终驳回其惩罚性赔偿诉求;在“假盐系列案”中,广州市中级人民法院则在拼接《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称《民事诉讼法》)第55条第2款和《食品安全法》第148条第2款及相关司法解释的基础上,认定原告享有惩罚性赔偿请求权,并支持其惩罚性赔偿诉求。由此可见,在案情事实、适用法律及侵害法益等要素高度近似的情形下,冲突裁判生成的根源在于法官对法律规则解释上的差异。个案裁判的冲突,在激发人们思考“同案不同判”背后缘由的同时,更是提出了一个值得省思的规范性问题:消费公益诉讼原告能否主张惩罚性赔偿责任?

或许,在对司法案例和研究成果予以全景式概览后,前述问题的真实性和价值性不免令人生疑。既有消费公益诉讼实践表明,“假盐系列案”的裁判立场并非特例。笔者以消费公益诉讼相关条文为依据且以“惩罚性赔偿”为检索词,在剔除重复及无关联性的裁判文书后,共获取270份文书样本。其中,与“假盐系列案”裁判结果一致的案件为264例。与主流裁判立场相呼应,学术界观点也较为一致,即消费公益诉讼原告可以请求被告承担惩罚性赔偿责任。(3)笔者先以“消费公益诉讼”为检索词进行“篇名”检索,之后以“惩罚性赔偿”展开二次检索,共收集到14篇高度相关学术论文。其中仅有1篇论文认为消费公益诉讼原告不能提起惩罚性赔偿请求,且该文发表于惩罚性赔偿消费公益诉讼案件出现之前。然而,这是否意味着,司法实践与学术研究领域中的“少数派”的法律解释逻辑、观点和立场(4)学术观点参见王政勇:《消费公益诉讼的司法理念及特殊审判规则的构建》,《法律适用》2014年第11期;司法案例详见后文。,必然就是错误的呢?在笔者看来,显然不能简单地依据量化对比做出判断。民法解释学认为,法律都要进行解释,法律不经解释不能适用。法官处理法律问题,可以归结为法律解释,法律问题说穿了是一个解释问题。(5)参见梁慧星:《裁判的方法》,北京:法律出版社,2017年,第75、77页。但是,法律解释毕竟是一个受多种因素影响的主观能动作业过程。因此,在回答“消费公益诉讼原告能否主张惩罚性赔偿责任”这一问题时,既要对类案样本中的解释逻辑与方法进行细致分析和评价,也要对相关研究成果中的学理解释与论证逻辑予以全面检视。总体而言,持肯定态度的主流学术观点与裁判立场主要经由两种解释路径生成:一是以制度文本为素材的文义解释;二是以制度功能为对象的目的解释。基于此,本文研究内容与思路为:以司法案例及研究文献为素材,在对文义解释和目的解释之内在逻辑与解释结论予以全面分析与检视的基础上,对本文问题做出回答;同时,基于前述问题的答案,尝试对“消费公益诉讼”与“惩罚性赔偿”两种制度的关系予以调适和安排。

二、请求权基础的识别与解构:从文义解释展开

(一)请求权基础的规范要素识别

所谓请求权基础,是指支持一方当事人向他方当事人有所主张的法律规范。(6)参见王泽鉴:《民法思维:请求权基础理论体系》,北京:北京大学出版社,2009年,第46页。据此可知,消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础,是指消费公益诉讼原告向被告主张惩罚性赔偿责任的法律规范。在个案当中,明确的请求权基础,对于原告顺利启动诉讼程序、法官公正裁判案件及学者客观研判个案,均具有基础性价值和意义。因此,在回答“消费公益诉讼原告能否主张惩罚性赔偿责任”这一问题时,首要工作便是搜寻并识别与之相匹配的法律规范。从逻辑结构来看,民法规范可分为完全规范和不完全规范;其中,欠缺构成要件或法律效果的规范为不完全规范,可细分为说明性规范、限制型规范和参引性规范三类。(7)参见朱庆育:《民法总论》,北京:北京大学出版社,2016年,第46-47页。在检索有关消费公益诉讼惩罚性赔偿相关制度文本后可发现:在法律层面,作为请求权基础的完全规范与不完全规范均不存在;在司法解释层面,仅有个别参引性规范或“开放性规范”可供间接适用。申言之,消费公益诉讼原告无法在作为法源的相关法律中找到主张惩罚性赔偿的直接规范依据,而法院也无法依据直接法律规范进行裁判。然而,与直接请求权基础缺失形成反差的是,消费公益诉讼原告却并未因此而停止主张惩罚性赔偿责任的诉讼实践,法院也并未因此而拒绝裁判或驳回原告的诉讼请求。实际上,自首例惩罚性赔偿消费公益诉讼即“毒猪肉案”以来,原告们就已在“制度解构→制度融合”的路径下构造相应的请求权基础,其构造过程主要包括两个步骤:首先,将惩罚性赔偿消费公益诉讼拆解为两个部分,即惩罚性赔偿+消费公益诉讼,在此基础上,原告根据其主体性质及被告侵权行为所涉领域,选择相应的公益诉讼起诉资格规范与惩罚性赔偿规范。其次,经由法律解释技术建立两种规范相互勾连的管道,最终使其融合为一体化的请求权基础。

由此可见,与私益诉讼惩罚性赔偿请求权基础相比,消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础并非以单一完全规范结构形式呈现,毋宁是在与个案事实相匹配的消费公益诉讼与惩罚性赔偿规范之间排列组合的基础上,形成的复合性规范结构。因作为排列组合要素的两类规范均分布于多部法律或司法解释的条文中,故而在对请求权基础的妥当性从文义解释视角加以解构和评估之前,有必要对构成请求权基础的规范要素予以识别。梳理既有规范体系可以发现,消费公益诉讼起诉资格规范与惩罚性赔偿请求权规范分别经由“一般法+特别法”的结构呈现。就消费公益诉讼起诉资格规范而言,居于一般法地位的《民事诉讼法》第55条赋予了消费者协会和检察院的消费民事公益诉讼起诉资格,而《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消费者权益保护法》)第47条、《最高人民法院、最高人民检察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《检察公益诉讼解释》)第13第2款和第20条第1款则以特别法方式分别对消费者协会和检察院提起消费公益诉讼的主体级别、具体领域及次序等事项予以细化。就惩罚性赔偿请求权规范而言,《消费者权益保护法》第55条确立了一般性商品或服务欺诈性交易中的惩罚性赔偿请求权基础,而《食品安全法》第148条第2款、《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《食品药品纠纷案件规定》)第15条则对食品安全领域惩罚性赔偿的计算依据与系数予以特别规定。

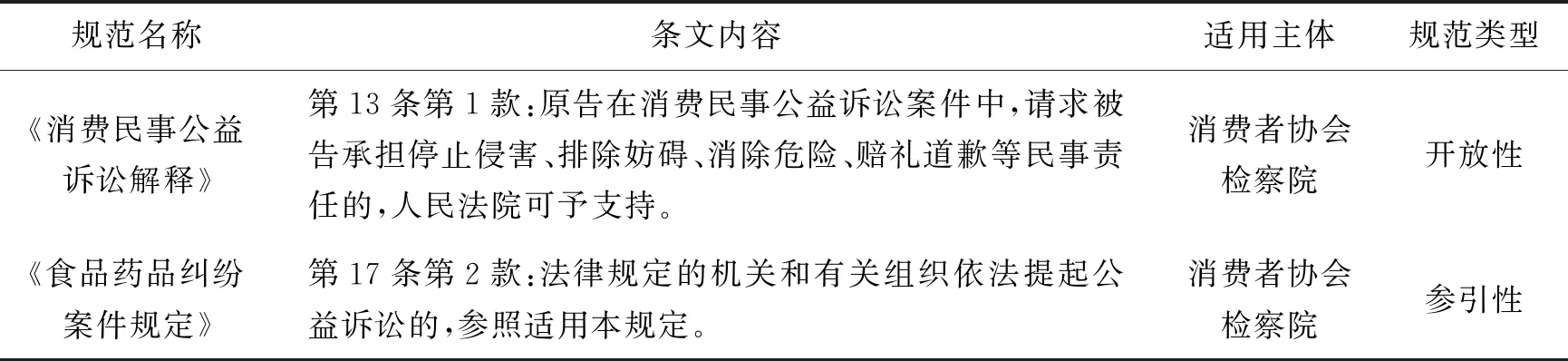

除依据消费公益诉讼起诉资格与惩罚性赔偿请求权的规范组合构建消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础外,消费公益诉讼原告亦尝试在个案中寻找新的规范类型,并将其与前述两种规范再次组合,形成新的请求权基础。从规范要素上看,此类规范与前述两类规范存在显性或隐性的关联,并藉此成为两类规范相互联结的纽带。因此,本文将其称作“联结性规范”,其具体内容详见表1。

表1 联结性规范

(二)请求权基础的类型化及其文义解释

在消费公益诉讼司法实践中,根据前文所梳理的相关规范的性质与内容,构成请求权基础的规范组合主要分为两类:一是由消费公益诉讼起诉资格规范与惩罚性赔偿规范组合而成的“二要素”请求权基础;二是由前述两类规范与表1中的联结性规范组合而成的“三要素”请求权基础。

1.“二要素”请求权基础

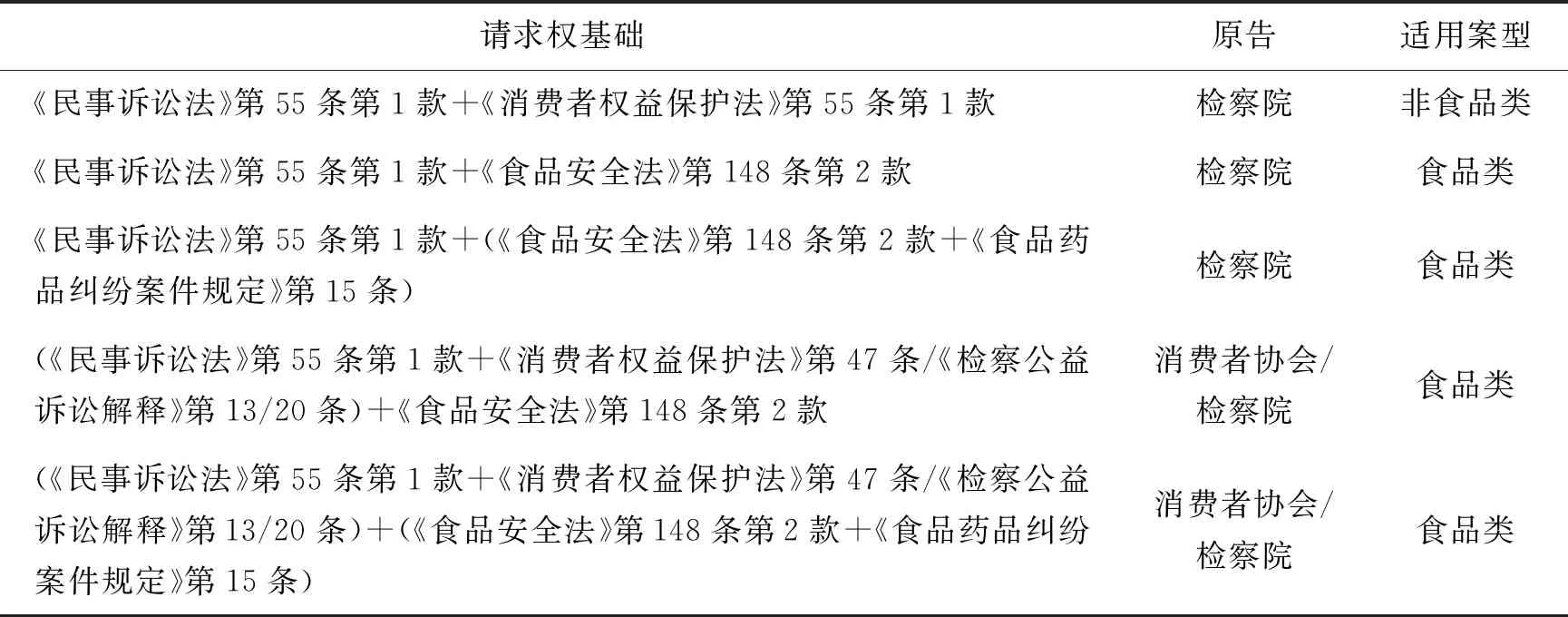

在具体类型上,“二要素”请求权基础可因原告根据案情选择消费公益诉讼起诉资格与惩罚性赔偿规范体系中的具体规范要素而呈现多种形式,但是,这并不意味着原告可随意组合两类规范。就消费公益诉讼起诉资格而言,当消费者协会作为原告时,其既可选择《民事诉讼法》55条第1款或《消费者权益保护法》第47条作为起诉依据,也可一并选择二者作为其享有原告资格的规范依据;当检察院作为原告时,其既可选择《民事诉讼法》第55条第2款,也可将前者分别与《检察公益诉讼解释》第13第2款、20条第1款分别结合,并据此提起消费公益诉讼或刑事附带民事消费公益诉讼。就惩罚性赔偿请求权规范而言,原告主要依据案件所涉领域选择不同规范组合:若消费公益诉讼涉及食品领域,则原告可选择《食品安全法》第148条第2款,或者在前款基础上附加《食品药品纠纷案件规定》第15条;若消费公益诉讼涉及非食品领域,则原告一般基于《消费者权益保护法》第55条第1款主张惩罚性赔偿请求。从笔者收集的消费公益诉讼惩罚性赔偿案例来看,此类消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础的具体类型,大致可归纳如下(见表2):

表2 “消费公益诉讼起诉资格+惩罚性赔偿”规范组合

不难发现,此类请求权基础内在逻辑结构较为简单。尽管表2中的内容表明,在消费公益诉讼个案中,原告可选择不同规范组合提起惩罚性赔偿诉求,但从规范类别来看,此类请求权基础就是在拼接既有法律或司法解释中的“公益诉讼起诉资格规范”和“惩罚性赔偿请求权规范”的基础上生成的。鉴于其简单明了的逻辑结构,此类请求权基础也是适用频率和数量最高的规范组合。本文收集的270份案例,或以表2中规范组合之一作为请求权基础,或将其作为请求权基础的规范要素之一,且绝大多数惩罚性赔偿请求都获得法院支持,这在一定程度上为证明此类请求权基础的妥当性提供了实证注脚,也更进一步固化了后续案件对此类请求权基础的路径依赖倾向。然而,这一请求权基础果真具有合法性依据吗?在笔者看来未必如此。

笔者揣测,在消费公益诉讼惩罚性赔偿法律文本缺失的背景下,此种拼接式请求权基础之所以能够被广泛适用和认可,是因为在原告和绝大部分法官看来,两类规范之间至少隐含着这样一种逻辑关联:经营者侵害消费者合法权益的行为,若能够被《消费者权益保护法》第55条第1款或《食品安全法》第148条第2款所涵摄的,则受害消费者有权向经营者主张惩罚性赔偿责任;同时,针对经营者侵害众多不特定消费者合法权益的行为,消费者协会或检察院可提起公益诉讼。在此情形下,当众多不特定消费者未能通过诉讼向被告主张惩罚性赔偿时,以保护消费公共利益为己任的公益诉讼原告自然可以代为主张。对此,有学者认为,受害消费者提起的惩罚性赔偿私益诉讼,在本质上也属于旨在削弱乃至消除经营者继续违法经营的经济动机的消费公益诉讼,这也就意味着,当经营者存在《消费者权益保护法》第55 条、《食品安全法》第148 条第2 款规定行为的,消费者协会可以提起旨在保护不特定第三人合法权益的惩罚性赔偿消费公益诉讼,检察机关也可以在消费者协会不起诉的情形下提起惩罚性赔偿消费公益诉讼。(8)参见黄忠顺:《惩罚性赔偿消费公益诉讼研究》,《中国法学》2020年第1期。

前述逻辑推理的实质,在于默认消费私益诉讼原告(受害消费者)与消费公益诉讼原告(消费者协会或检察院)之间具有互换性和替代性。从实现民事责任的角度来看,前述逻辑似乎也颇具合理性。例如,在支持原告惩罚性赔偿诉求的部分案件中,法院在对惩罚性赔偿责任进行说理时就指出,即使没有消费者起诉两被告,依法也不能免除其犯罪行为所应承担的民事侵权责任。消费民事公益诉讼具有替代性和补充性,是为了保护众多不特定消费者的合法权益,同时避免消费侵权者的民事侵权责任落空。(9)参见“广东省消费者委员会与彭开胜、邓启辉、史伟清、钟槛锋等消费民事公益诉讼纠纷案”,《广东省广州市中级人民法院(2017)粤01民初383、384、385、386、387号民事判决书》;“重庆市人民检察院第五分院与文廷云、文廷忠产品责任纠纷案”,《重庆市第五中级人民法院(2018)渝05民初4013号民事判决书》;“开化县人民检察院与程慧芳、操春晖侵害消费者权益公益诉讼案”,《浙江省衢州市中级人民法院(2019)浙08民初549号民事判决书》。但是,从解释论角度来看,若消费公益诉讼原告欲基于现有规范主张惩罚性赔偿责任,则其应能被“消费者”文义射程所覆盖。而在对前述条文中的“消费者”范畴进行框定时,必须恪守这样的原则:法律解释必先由文义解释入手,且所作解释不能超过可能的文义。(10)参见梁慧星:《民法解释学》,北京:法律出版社,2015年,第216页。在现行惩罚性赔偿规范体系下,无论是在食品抑或非食品安全领域,在案件事实均能被惩罚性赔偿规范所涵摄的前提下,唯有费者才可主张惩罚性赔偿。根据《消费者权益保护法》第2条规定,消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护。据此,能够进行生活消费的只能是自然人而非经由法律拟制而获得“人格”的社会组织和单位。(11)参见王利明:《消费者的概念及消费者权益保护法的调整范围》,《政治与法律》2002 年第2期。由此可见,作为消费公益诉讼原告的消费者协会和检察院,显然不在“消费者”文义射程之内。或许原告或法院基于其他解释方法或法政策考量,而认可“公益诉讼起诉资格+惩罚性赔偿”请求权基础的妥当性,但这一思维不仅面临解释学基本教义的诘难,而且与惩罚性赔偿“法定主义原则”相抵牾。《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)第179条第2款规定:法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定。这表明惩罚性赔偿责任具有鲜明的“法定主义原则”品格;换言之,只有法律明确规定者,才可予以适用(12)参见郭明瑞、张平华:《侵权责任法中的惩罚性赔偿问题》,《中国人民大学学报》2009年第3期。,而权利主体法定自不待言。故而,当经营者存在《消费者权益保护法》第55条和《食品安全法》第148条第2款规定的行为时,只有消费者才有权主张惩罚性赔偿责任。在消费公益诉讼司法实践中,部分法院也正是基于惩罚性赔偿的“法定主义原则”而对表2中规范组合给予否定性评价,并据此驳回原告惩罚性赔偿请求。在“淮南市谢家集区人民检察院诉罗秀英等生产、销售有毒、有害食品案”中,一审和二审法院均以公益诉讼起诉人并非消费者为由,认定其不具有主张十倍惩罚性赔偿金的主体资格,最终驳回其诉讼请求。(13)参见“淮南市谢家集区人民检察院与罗秀英等生产、销售有毒、有害食品案”,《安徽省淮南市谢家集区人民法院(2019)皖0404民初861号民事判决书》《安徽省淮南市中级人民法院(2019)皖04民终1553号民事判决书》。

基于前述分析可知,在缺乏制度文本或有效融通管道的情形下,生硬地将“消费公益诉讼起诉资格规范”与“惩罚性赔偿请求权规范”组合在一起,并不能创设妥当的请求权基础。正因如此,在司法实践中,原告也在尝试在此类请求权基础上,继续增加其他新的规范要素,以增强此类请求权基础的说服力。

2. “三要素”请求权基础

所谓“三要素”请求权基础,是指在“二要素”规范组合基础上,加入表1中的“联结性规范”后形成的复合性规范依据。顾名思义,联结性规范的功能,在于有效勾连消费公益诉讼起诉资格规范与惩罚性赔偿规范。或许,从原告或法官的视角来看,联结性规范的加入,会产生这样的效果,即使得消费公益诉讼起诉资格规范与惩罚性赔偿规范之间的组合,在外观结构上的罅隙得以些许弥合,在内在逻辑上的裂痕得以略微修复。但是,“三要素”请求权基础是否足以支撑原告惩罚性赔偿请求,还需结合具体规范组合类型加以考查和判断。基于表1中联结性规范的具体类型及消费公益诉讼司法实践可知,“三要素”请求权基础可经由三种规范组合而呈现:“二要素”请求权基础+开放性规范(《消费公益诉讼司法解释》第13条第1款)、“二要素”请求权基础+参引性规范(《食品药品纠纷案件规定》第17条第2款)以及“二要素”请求权基础+开放性规范+参引性规范。鉴于最后一类规范组合乃是在合并开放性规范和参引性规范基础上形成的,故不对其予以单独研究。

(1)“二要素”请求权基础+开放性规范

该类规范组合的争议焦点在于:消费公益诉讼原告能否基于《消费公益诉讼司法解释》第13条第1款这一“开放性规范”主张惩罚性赔偿?之所以将其称作“开放性规范”,是因为该条在未明确规定原告可请求被告承担“赔偿损失”民事责任的同时,又以“等”字结尾。从文义上看,当作助词使用时,“等”字至少有两种相关意涵:一是表示列举未穷尽(可以叠用);二是列举后煞尾。(14)参见中国社会科学院语言研究所词典编辑室编:《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,2019年,第275页。因而,若第13条第1款中的“等”字表示列举未穷尽,则“赔偿损失”或可位列其中,原告尚具有主张惩罚性赔偿的可能;反之,若“等”字表示列举煞尾即穷尽列举,则原告无法据此主张惩罚性赔偿请求。在笔者看来,《消费公益诉讼司法解释》第13条第1款中的“等”字,使用的应是未穷尽列举之意涵。从历史解释角度观之,最高人民法院在制定《消费公益诉讼司法解释》时,并未明确将“赔偿损失”排除于消费公益诉讼民事责任体系之外。最高人民法院的法官们曾在不同时间和场合,对该条文中的“等”字予以相同的阐释,即“在明确列举请求权类型后面加一个‘等’字作为保留,为将来法律修改及司法实践进一步发展后,消费民事公益诉讼的请求权类型扩展预留空间”(15)参见杜万华主编:《最高人民法院消费民事公益诉讼司法解释理解与适用》,北京:人民法院出版社,2016年,第33页;程新文、冯小光、关丽、李琪:《我国消费民事公益诉讼制度的新发展》,《法律适用》2016年第7期。。毫无疑问,在已明确规定停止侵害、排除妨碍、消除危险和赔礼道歉等民事责任后,若法律修改及司法实践进一步发展,则原告请求权将自然而然地扩展至“赔偿损失”。只是在制定司法解释之时,面对缺乏法律依据和司法实践经验的现实,最高人民法院无法在短时间内设计出完善的制度,以解决引入赔偿损失责任所衍生的“举证复杂、操作困难、赔偿金的计算和分配”等难题(16)参见杜万华主编:《最高人民法院消费民事公益诉讼司法解释理解与适用》,第247页。,最终不得不藉由开放性条文结构,保留赔偿损失进入司法实践的通道。

接下来的问题便是,若“赔偿损失”可经由《消费公益诉讼司法解释》第13条中的“等”字的解释而显现,那么,原告或法院是否可据此主张或者支持惩罚性赔偿责任呢?简言之,第13条中的“赔偿损失”是否包含“惩罚性赔偿”?有学者认为,由于“赔偿损失”在基本含义与类型上本身就包括了补偿性赔偿与惩罚性赔偿,因此,从文意与逻辑的角度上看,不能人为地把对于这里所谓“赔偿损失”的理解仅仅局限在补偿性赔偿的范围以内。(17)参见廖中洪、颜卉:《消费公益诉讼中的惩罚赔偿问题研究》,《学术探索》2019年第1期。同时,在消费公益诉讼个案中,法官已认为司法解释虽未明确列举“损失赔偿”“惩罚性赔偿”,但并不意味着禁止公益诉讼原告提出“损失赔偿”“惩罚性赔偿”的请求。(18)“杭州市拱墅区人民检察院与李正声、刘凤丽侵害消费者合法权益互联网民事公益诉讼案”,《杭州互联网法院(2019)浙0192民初5464号民事判决书》。但在笔者看来,即便司法解释相关条文中隐含着“赔偿损失”民事责任,也无法从中进一步解释出“惩罚性赔偿”,具体原因如下:

首先,从规范体系结构来看,“赔偿损失”并不包括“惩罚性赔偿”。《民法典》第179条第1款将“赔偿损失”规定为民事责任的主要方式之一,第2款则特别强调,法律规定惩罚性赔偿的,依照其规定;同时,惩罚性赔偿特别法中相关条文的行文结构,更加明确地区分了两种责任类型。例如,《食品安全法》第148条第2款和《食品药品纠纷案件规定》第15条规定,生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金。由此可见,尽管同属于民事责任体系构成部分,但赔偿损失并非惩罚性赔偿的上位概念,二者毋宁是相互平行的民事责任类型,且在缺乏法律明确规定的情形下,适用惩罚性赔偿并无合法性依据。有鉴于此,尽管学界认为深圳市中级人民法院在“毒猪肉案”中不支持原告惩罚性赔偿的判决“不合理”(19)参见刘水林:《消费者公益诉讼中的惩罚性赔偿问题》,《法学》2019年第8期。,且体现出消极立场(20)参见张旭东、郑烽:《消费民事公益诉讼中惩罚性赔偿的规范化适用研究》,《学术探索》2019年第11期。,但在笔者看来,法官对《消费公益诉讼司法解释》第13条的解释无疑是正确的——该条并未明确规定可适用惩罚性赔偿,因此原告依据该条主张惩罚性赔偿,依据不足。(21)参见“广东省消费者委员会与李华文等消费民事公益诉讼纠纷案”,《广东省深圳市中级人民法院(2017)粤03民初547号民事判决书》。

其次,从规范意旨来看,“赔偿损失”也无法包容“惩罚性赔偿”。基于二者在民事责任规范体系中位置可知,赔偿损失属于传统民事责任类型,即学理分类中的补偿性赔偿,其功能在于填平受害人的实际损失;反之,作为传统民事责任的“例外”(22)参见 Catherine M. Sharkey, “The Future of Classwide Punitive Damages,”University of Michigan Journal of Law Reform,46(4), 2013, p.1128.,惩罚性赔偿功能与前者迥异。尽管有学者主张惩罚性赔偿也具有补偿功能(23)参见王利明:《惩罚性赔偿研究》,《中国社会科学》2000年第4期;王利明:《美国惩罚性赔偿制度研究》,《比较法研究》2003年第5期。,且其补偿对象乃是补偿性赔偿所不能及的、无形的“精神损害”(24)参见Sharon G. Burrows, “Apportioning a Piece of a Punitive Damage Award to the State: Can State Extraction Statutes Be Reconciled with Punitive Damage Goals and the Takings Clause?”University of Miami Law Review,47(2), 1992, p.447; Richard L. Abel, “The Real Tort Crisis—Too Few Claims,” Ohio State Law Journal, 48(2), 1987, p.456; 张保红:《论惩罚性赔偿制度与我国侵权法的融合》,《法律科学》2015年第2期。和“社会整体利益损害”(25)参见马新彦、邓冰宁:《论惩罚性赔偿的损害填补功能》,《吉林大学社会科学学报》2012年第3期;Catherine M. Sharkey, “Punitive Damages as Societal Damages,”Yale Law Journal,113(2), 2003, p.391.,但这一功能无法撼动甚至超越作为其典型功能面向的惩罚和威慑。事实上,在中国法语境下,单维度的制度功能预设使得惩罚性赔偿与赔偿损失之间的区隔更加明晰。诚如有学者提出,在我国,建立惩罚性赔偿不是(也不可能是)理论自觉的产物,而是改革开放中期用立法惩治扰乱市场秩序行为的实用主义做法,这一思维导向也预示着,惩罚性赔偿从其产生之初就与传统赔偿损失责任保持相对独立性。中国法上惩罚性赔偿的制度机能着眼于对市场欺诈行为的惩处,在最初的规则设计上与受害人的损失、行为人的恶意程度完全脱钩,是一种事先定值(pre-estimate)的处罚,名为“ 赔偿金”,实为“制裁金”,与古典民法上的损害赔偿原则没有关联。(26)参见税兵:《惩罚性赔偿的规范构造》,《法学》2015年第4期。

以上分析表明,即便藉由“开放性规范”的“等”字能够解释出“赔偿损失”民事责任,但也不能进一步从中演绎出“惩罚性赔偿”责任形态,故其亦无法扮演勾连“二要素”规范的角色,“‘二要素’请求权基础+开放性规范”的规范组合自然也不宜作为消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础。

(2) “二要素”请求权基础+参引性规范

某些规范未包含实质性的构成要件或法律效果方面的内容,而是指示适用其他法律规范,此之谓参引性规范。(27)参见朱庆育:《民法总论》,第47页。在制度文本中,参引性规范的表述形式之一,即“参照适用……规定”,表1中《食品药品纠纷案件规定》第17条第2款即属于参引性规范。与“开放性规范”的联结机理相异,“参引性规范”则是通过其特有的参照或引致机能,在个案与被准用规范之间建立关联。因此,在消费公益诉讼个案中,原告若以此类规范组合作为惩罚性赔偿请求权基础,则其诉讼策略在于通过“参引性规范”这一纽带联结既有惩罚性赔偿请求权规范与消费公益诉讼资格规范。一般而言,消费公益诉讼原告在适用“‘二要素’请求权基础+参引性规范”的过程中,除根据案情选择具体的“二要素”请求权基础外,尚需经历两个步骤:第一,找寻适宜的被参引规范,即根据参引性规范指示,在被援引的规范体系中寻找能够支持惩罚性赔偿请求的具体规范;第二,判断案件事实与规范事实间的相似性,即将案件事实与参引性规范和被参引性规范中的事实要素进行比较,以判断三者之间是否具有相似性。于是,在评价基于该类请求权基础主张惩罚性赔偿的妥当性时,也应从前述两个步骤的具体过程展开。

就第一个步骤而言,从消费公益诉讼原告角度来看,找寻被参引规范并非难事,毕竟在检索《食品药品纠纷案件规定》条文后,唯有第15条与其惩罚性赔偿诉求相关。但可能存有疑问的是,从参照范围明确程度来看,第17条第2款属于典型的概括参照性规范,此类规范对于参照的范围仅做出了概括性的指引,并没有明确指出可以直接参照的规范对象。(28)参见张弓长:《〈民法典〉中的“参照适用”》,《清华法学》2020年第4期。在此情形下,第15条是否在被参照规范体系之内,并无明确答案。从文义上来看,第17条中的后半句即“参照适用本规定”,应是指法定机关或组织在提起消费公益诉讼时,可适用规定中的任一条款,第15条当然也包括其中;此外,在《食品药品纠纷案件规定》答记者问中,最高人民法院也并未明确表明,消费公益诉讼不能主张惩罚性赔偿。(29)参见张先明:《“不给制售有毒有害食品和假冒伪劣药品的人以可乘之机”——最高人民法院民一庭负责人答记者问》,《人民法院报》2014年1月10日。或许,与采用“开放性规范”技术的《消费公益诉讼解释》第13条之初衷相似,最高人民法院在消费公益诉讼制度生成之初,就试图通过《食品药品纠纷案件规定》第17条第2款建立消费公益诉讼惩罚性赔偿的实验和形塑路径。诚然,这一做法同样也有可能面临惩罚性赔偿“法定主义原则”的诘问。但是,与前文提及的请求权基础不同,参引性规范的加入,能够有效缓解“‘二要素’请求权基础+参引性规范”与惩罚性赔偿“法定主义原则”之间的张力。

在确定参引性规范所指示的具体规则后,接下来需要进行第二个步骤即相似性判断。根据前文所述,相似性判断主要在待决案件、参引性规范和被参引性规范之间展开,三者之间相似性程度将决定参引性规范和被准用规范能否适用于待决案件,而比较的参数则是包含构成案件与规范事实在内的构成要件。一般而言,构成要件在内容上可以包括规则的主体、行为、情景条件,可以指涉行为或者事件,可以指涉一般的事实类型或者特殊的事实,即涉及规则的事实。(30)参见雷磊:《法律规则的逻辑结构》,《法学研究》2013年第1期。因此,在进行相似性判断的过程中,应将待决案件事实要素与规范事实要素予以比对,以确定其相似性。若待决案件属于参引性规范调整案型,同时与被参引规范要素具有相似性,则可准用被参引性规范并获得相应法律效果。对此,有学者将参引性规范的适用过程归纳如下(31)参见张弓长:《〈民法典〉中的“参照适用”》,《清华法学》2020年第4期。:

X2—Y

X1参照适用Y

若X3≈X2且属于X1的类型,则X3—Y(32)需要说明的是:X1为参引性规范法律事实;X2为被参引规范法律事实;X3为待决案件事实;Y为法律效果。

这一参引性规范适用过程,为 “‘二要素’请求权基础+参引性规范”适用于消费公益诉讼个案的妥当性提供了有效检验工具。在该类请求权基础中,《食品药品纠纷案件规定》第17条第2款为参引性规范,第15条为被参引规范,则二者的构成要素或事实可在规范解构的基础上予以提炼,具体内容详见表3。根据参引性规范适用过程及表3中的规范要素或事实,在判断待决消费公益诉讼案件原告提起的惩罚性赔偿请求是否应予支持时,一方面应考察待决案件X3是否与表3中的X2类似,另一方面应考察待决案件X3是否属于表3中X1案件类型。唯有当二者答案同时为肯定时,惩罚性赔偿请求方可获得支持。在笔者收集的案例中,共有7例采用“‘二要素’请求权基础+参引性规范”作为法律依据。就案件事实方面而言,7例案件中的被告均从事生产不符合安全标准的食品或销售明知是不符合安全标准的食品的违法行为,对众多不特定消费者合法权益造成损害。因此,除起诉主体外,7例案件事实均与被参引规范事实(X2)高度一致,满足X3≈X2。但是,在判断待决案件X3是否属于X1案型时,应对参引性规范(X1)要素变化前后的案件区别对待。2020年12月,最高人民法院将《食品药品纠纷案件规定》第17条第2款中的“消费者协会”修改为“法律规定的机关和有关组织”(33)参见《最高人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕17号)。。这意味着,今后由检察机关提起的食品药品消费民事公益惩罚性赔偿诉讼案件,将因原告能够为“法律规定的机关和有关组织”的主体要素所涵摄,而天然归入X1案型之中;反之,检察机关依据修改前第17条第2款提起的同类案件,因无法被彼时规范中的“消费者协会”所辐射,故而亦不属于彼时参引性规范所规定的案型。但令人遗憾的是,此前案件中的原告或法院对此并未充分认知。在7例案件中,由检察院提起惩罚性赔偿请求的为5例,其中,4例获得支持,1例被驳回。在诉讼请求获得支持的案件中,法院在忽略“原告诉讼请求逸脱参引性规范可适用案型”这一事实的基础上,或是积极论证此类请求权基础的妥当性(34)参见“杭州市拱墅区人民检察院与李正声、刘凤丽侵害消费者合法权益互联网民事公益诉讼案”,《杭州互联网法院(2019)浙0192民初5464号民事判决书》;另见“莆田市人民检察院与被告刘某侵害消费者权益公益诉讼纠纷案”,《福建省莆田市中级人民法院(2019)闽03民初983号民事判决书》。,或是在未经解释与评价基础上默认其妥当性(35)参见“贵州省都匀市人民检察院与郭某犯生产、销售有毒、有害食品罪案”,《贵州省都匀市人民法院(2018)黔2701刑初273号刑事判决书》;“岳池县人民检察院与陈万等生产、销售有毒、有害食品罪案”,《四川省岳池县人民法院(2019)川1621刑初45号刑事判决书。》;而在诉讼请求被驳回的案件中,法院尽管对原告援引第17条第2款的妥当性予以否定性评价,但并未以参引性规范适用过程为分析工具。(36)参见“淮南市谢家集区人民检察院与罗秀英等生产、销售有毒、有害食品案”,《安徽省淮南市中级人民法院(2019)皖04民终1553号民事判决书》。前述司法实践表明,法官对于修订前参引性规范的说理解释过于粗浅或认知错误,对于其在消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础中的功能和适用逻辑,未能给予足够重视和充分理解。诚然,此类请求权基础的妥当性问题亦随着司法解释的修改而消除,但其适用范围也仅限于食品药品公益诉讼案件。

表3 参引与被参引规范要素与事实

基于文义解释进路的消费公益诉讼惩罚性赔偿请求权基础研究结论表明:在单一、直接的请求权基础缺失的制度背景下,虽然消费公益诉讼原告在组合现有消费公益诉讼和惩罚性赔偿规范的基础上,创设出“二要素”和“三要素”请求权基础体系,但仅有个别规范组合可适用于单一类型消费公益诉讼案件中。因此,整体而言,消费公益诉讼原告因缺乏请求权基础而不能提起惩罚性赔偿请求。毋庸置疑,文义解释的结论与主流学术观点和裁判立场的确相悖。但在笔者看来,正因为禁锢于消费公益诉讼原告当然可基于现有制度规范主张惩罚性赔偿的思维定式,所以,学界才普遍认为有关“消费公益诉讼原告能否主张惩罚性赔偿”问题的理论证成没有必要(37)参见刘水林:《消费者公益诉讼中的惩罚性赔偿问题》,《法学》2019年第8期。,法官也极少对原告援引的请求权基础予以充分解释和审查。于是,在这种定式思维的指引下,学术界和实务界就会自觉逸脱“解释法律必须由文义解释入手”(38)参见梁慧星:《裁判的方法》,第118页。这一民法解释学规则,进而直接滑入理论解释的场域,以寻求超越文义层面的理论依据。其中,目的解释即为当前学理界和实务界所青睐的解释路径。然而,目的解释的结论能否为消费公益诉讼原告主张惩罚性赔偿请求提供正当性依据,则需进一步检视。

三、通过制度功能的规范融合:基于目的解释的检视

目的解释的基本要义在于,所做出的解释意见不能违背其立法目的,当出现两种相反的解释意见时,应当采纳其中符合立法目的的那一种解释意见。(39)参见梁慧星:《裁判的方法》,第184页。因而,针对消费公益诉讼原告是否可主张惩罚性赔偿这一问题,当基于现有规范体系而得出截然相反的解释结论时,规范目的应成为判断和选择的准则。但是,在对前述问题持肯定观点学者看来,目的解释的功能则异化为支撑其观点的法理素材,这一认知显然与目的解释的作用机理相悖。基于此,本部分拟在梳理、检视现有目的解释结论妥当性基础上,继续探寻本文开篇所提出的问题的答案。

(一)制度功能视角下规范融合的图景呈现:基于既有研究的勾勒

在目的解释作业过程中,学者大多从消费公益诉讼和惩罚性赔偿制度功能角度论证二者融合的合目的性。从语词内涵上看,目的体现为法律所追求的目标,而功能体现为设定目的所要达到的效果。(40)参见朱岩:《论侵权责任法的目的与功能》,《私法研究》2010年第2期。但在本文研究问题场域内,目的和功能之间的内在关联度显然超越语词内涵上的区隔,且具有替代性。因此,后文对基于目的解释的观点梳理与检视,主要以制度功能为主线。从制度功能结构来看,惩罚性赔偿和消费公益诉讼均包含多个功能因子,但被学者视为规范融合基础的,则是二者共有的威慑功能。纵观既有基于目的解释的研究图景,基于威慑功能融合惩罚性赔偿和消费公益诉讼规范的解释范式,主要可概括为以下类型:

第一,基于消费公益诉讼威慑功能的预设,实现消费公益诉讼与惩罚性赔偿的制度对接。若要在消费公益诉讼中引入惩罚性赔偿,则消费公益诉讼本身也应具有威慑功能因子,如此才能具备二者融合的基础。需要说明的是,尽管学界在预设消费公益诉讼的威慑功能时,并未对此加以论证,但其的确隐含于其中。事实上,在最高人民法院法官们看来,相较于分散、个别的消费者私益诉讼而言,消费公益诉讼在应然层面具备有效遏制经营者的不当行为、防止经营者再犯的目的和功能(41)参见杜万华主编:《最高人民法院消费民事公益诉讼司法解释理解与适用》,第238-239页。;同时法官们又从“制止和预防”经营者违法行为效率的角度出发,强调消费民事公益诉讼的目的之一乃是“快速及时地制止经营者的不正当经营行为”(42)参见程新文、冯小光、关丽、李琪:《我国消费民事公益诉讼制度的新发展》,《法律适用》2016年第7期。。由此可见,威慑乃是消费公益诉讼制度功能因子之一,且客观上为规范的融合奠定了基础;但是,最高人民法院创设的旨在实现威慑功能的“不作为之诉”,在备受学界质疑和批评的同时,也成为学界将惩罚性赔偿引入消费公益诉讼的直接动因。例如,有学者认为,在小额和分散性的现代消费侵权案件中,消费民事公益诉讼的提起,能够惩戒和威慑违法经营者和预防未来不法行为发生的作用,但是如果消费公益诉讼仅仅限定于“不作为之诉“,那么消费民事公益诉讼的功能将不能得到完全发挥,而彰显威慑功能的惩罚性赔偿的引入,可以弥补这一不足。(43)参见章海珠:《检察机关提起惩罚性消费民事公益诉讼之探讨》,《社会科学家》2019年第7期。

第二,借助消费公益诉讼程序机制,消解惩罚性赔偿私益诉讼威慑不足的困境。与前述威慑功能在规范融合中发挥的作用不同,此种规范融合的范式,虽是建立在消费公益诉讼实现威慑功能方面的比较优势基础之上,但在客观上助推了两类规范的融合。例如,有学者认为,在小额分散性损害案件中,基于多数受害者难以知晓其受害或即便知晓也因损害较小且诉讼成本高昂的现实,往往只有少数受害者提起诉讼。此时,即便违法经营者承担多倍赔偿这种“所谓的”惩罚性赔偿责任,当赔偿倍数低于胜诉概率的倒数时,违法者仍有利可图。因而,私人惩罚性赔偿难以威慑遏制这类违法行为。反之,只有公益惩罚性赔偿,才具有真正的惩罚功能,可用于威慑遏制此类违法行为的发生,才能真正实现预防其发生之目的。因此,对消费者公益诉讼提起惩罚性赔偿请求予以支持是可欲的。(44)参见刘水林:《消费者公益诉讼中的惩罚性赔偿问题》,《法学》2019年第8期。此外,从私人起诉成本的影响因素来看,信息不对等、诉讼能力悬殊和证据分布不均衡均会削弱甚至阻滞消费者维权动力或能力,进而使得经营者在侥幸心理的驱动下继续实施侵害消费者合法权益行为,并可能逃避赔偿责任。然而,倘若允许受害消费者将其损害赔偿请求权或者其所对应的诉讼实施权转让给具备提起消费公益诉讼资格的消费者协会,那么惩罚性赔偿请求权的集合行使将给生产经营不符合安全标准食品者以类似集团诉讼的严厉打击。(45)参见黄忠顺:《食品安全私人执法研究——以惩罚性赔偿型消费公益诉讼为中心》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2015年第4期。

尽管前述解释路径相异,但就通过规范融合进而实现威慑目的而言,可谓殊途同归。毕竟,在肯认消费公益诉讼制度威慑功能面向的同时,无法期待通过“不作为之诉”有效实现对(潜在)违法经营者的有效威慑。而最有力的威慑莫过于这样一种确定性,即经营者违法行为必将被发现并受到惩罚,且其不能从不法行为中获得收益;换言之,违法经营者必须承担损害赔偿责任以交出其不法收益。若将经营者违法行为视为一种风险,那么损害赔偿责任显然是一种高效的风险控制工具;因忌惮于此种风险控制工具经由外部成本内部化的方式所产生的威慑效果,且为了实现个人收益最大化,行为人在成本—收益分析时会将风险行为可能给他人造成的预期损害也考虑进去。(46)参见宋亚辉:《风险控制的部门法思路及其超越》,《中国社会科学》2017年第10期。如此,一旦经营者将损害赔偿责任纳入其违法成本考量因素体系之中,并据此选择其行为方式时,威慑功能的规制效应也就得以显现。

(二)融合抑或分立:基于最优威慑功能的规范结构选择

虽然威慑功能的有效实现以违法经营者承担损害赔偿责任为必要条件,但这是否意味着,在消费公益诉讼中,被告必须承担惩罚性赔偿责任呢?在笔者看来,前述问题的答案需要在解构、对比两类制度功能内在逻辑机理的基础上求解。

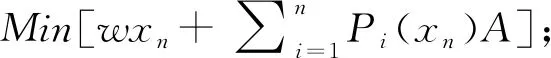

1.最优威慑功能的法经济学表达

从法经济学角度来看,虽然惩罚性赔偿和消费公益诉讼制度内容差异较大,但在实现威慑功能的内在机理上却具有高度相似性。就此而言,美国学者有关惩罚性赔偿和集团诉讼之最优威慑功能的法经济学分析框架(47)参见Francesco Parisi,Marta Silvia Cenini, “Punitive damages and class actions,”Jürgen G. Backhaus, Alberto Cassone & Giovanni B. Ramello, The Law and Economics of Class Actions in Europe: Lessons from America,Northampton: Edward Elgar Publishing, 2012. pp.131-134.,为惩罚性赔偿与消费公益诉讼威慑功能内在机理的解构提供了有益的工具。在损害事件中,若设潜在侵权人采取的预防水平为x,其对应的成本为w,p表示产生损失A的事故的发生概率,且p为x的函数,当损害事故发生时,侵权人的责任为L。那么,惩罚性赔偿和集团诉讼最优威慑功能的生成机理及其相互关系,可在比较社会成本与私人成本最小化条件的过程中显现。

第一,惩罚性赔偿最优威慑功能生成机理。在潜在事故情形i下,社会目标乃是最小化社会成本函数,其中,社会成本为预防成本与预期事故成本之和,其函数可表达为Min[wxi+pi(xi)A];当w=-p′iA,即事故预防的社会边际成本等于社会边际收益时,社会注意水平达致最优。而从侵权人角度来看,其目标在于最小化其私人成本函数,与社会成本的构成不同,私人成本则由预防成本与预期责任成本构成,其函数可表达为Min[wxi+pi(xi)L]。然而,在现实生活中,当侵权行为发生后,侵权人实际承担责任L与损失A之间并非始终一致。一旦出现受害人不知损害发生原因和加害人,抑或即便知晓前述事项却仍放弃起诉等情形(48)参见A. Mitchell Polinsky, Steven Shavell, “Punitive Damages: An Economic Analysis,”Harvard Law Review,111(4), 1998, pp.888-890.,侵权责任法的“实施误差”(enforcementerror)(49)参见Robert Cooter, Thomas Ulen,Law and Economics,Boston: Pearson Education, 2011,p.260.在该著作的中译本中,译者将其译作“履行差错”,但就enforcement一词的法律含义而言,笔者认为将enforcement error译为“实施误差”更为适宜。参见罗伯特·考特、托马斯·尤伦:《法和经济学》,上海:格致出版社,2012年,第250页。便产生。此时,侵权人实际承担的补偿性赔偿责任将远低于其造成的损失,这也将诱导侵权人在事故预防和注意水平的投入上偏离最优状态。若以e表示“实施误差”,则侵权人实际承担的损害赔偿责任为L=Ae,其私人成本函数可改写为Min[wxi+pi(xi)Ae],此时,唯有当w=-p′iAe,即事故预防的私人边际成本等于社会边际收益时,私人最优注意水平才能实现。比较社会最优注意水平和私人最优注意水平实现条件可以发现,两者的分歧在于“实施误差”e的存在,这一误差使得私人侵权行为所产生的社会成本无法内部化,侵权人必然选择较低水平的预防和注意义务,最优威慑自然也就无法实现。此时,为了抵消“实施误差”所衍生的威慑淡化效应,可将侵权人实际承担的责任乘以一个倍数m,即L=Aem。当m=1/e时,L=A,即侵权人实际承担责任L等于其行为所造成的损失A(50)参见 Robert Cooter, Thomas Ulen,Law and Economics,p.261.,这使得侵权行为社会成本完全内部化,侵权责任法“实施误差”所带来的威慑不足得到弥补,最优威慑功能即可实现。而加了倍数之后的损害赔偿金,即转变为惩罚性赔偿金。由此可见,惩罚性赔偿金之所以能够实现最优威慑,是因为恪守并兑现了这样的原则——“即损害赔偿之最高指导原则在于赔偿被害人所受之损害, 俾于赔偿之结果,有如损害事故未曾发生者然”(51)曾世雄:《损害赔偿法原理》,北京:中国政法大学出版社,2001年,第16页。。申言之,在小额大规模侵权案件中,若每一个受害人的补偿性赔偿请求均能被主张且实现,那么最优威慑也可当然实现,惩罚性赔偿也就没有适用的空间。

当进一步比较惩罚性赔偿和集团诉讼实现最优威慑功能的条件后,便可洞察两者内在关联性。如前文所述,惩罚性赔偿实现最优威慑功能的条件为w=-p′iAe,集团诉讼实现最优威慑功能之条件为w=-αnp′iL;只有当e=α=1时,二者才可使得侵权人实际承担的损害赔偿责任等于损失。在实现最优威慑路径上,惩罚性赔偿是通过引入惩罚性赔偿倍数,并对其赋值为“实施误差”的倒数,以便将未被主张的损害囊括进来,进而抵消“实施误差”所产生的威慑淡化效应;集团诉讼则凭借其程序优势,将全部小额损害聚合为单一诉讼请求,以矫正私人起诉激励不足而带来的威慑不足弊端。由此可推知,在小额大规模侵权案件中,若惩罚性赔偿与集团诉讼均可适用,基于集团诉讼为众多受害人提供了获得司法救济的渠道,且因为此种救济机制可将受害人的损害合并,那么,不仅作为惩罚性赔偿适用逻辑起点与归宿的“实施误差”可通过集团诉讼予以克服,且其所欲实现的威慑效果同样也可经由集团诉讼实现。于是,当集团诉讼的目的和效应似乎复制了惩罚性赔偿之时,惩罚性赔偿就显得不必要了。(53)参见 Mark Donald Peters, “Punitive Damages, the Common Question Class Action, and the Concept of Overkill,”Pacific Law Journal,13(4), 1982, p.1279.在此情形下,若仍在集团诉讼中继续主张惩罚性赔偿请求,则侵权人将面临重复追责的局面,过度威慑由此产生。诚如弗里德曼教授所言,在集团诉讼判决中,若惩罚性或三倍赔偿包含于其中,则被告内部化的成本将远超过社会成本。(54)参见Myriam Gilles,Gary B. Friedman, “Exploding the Class Action Agency Costs Myth: The Social Utility of Entrepreneurial Lawyers,”University Of Pennsylvania Law Review,155(1), 2006, p.156.

2.最优威慑功能下的规范结构安排

在应然层面上,如果消费公益诉讼亦如集团诉讼一般,能够将经营者违法行为造成的全部损害聚合至单一损害赔偿请求之中,那么也可满足前文所述最优威慑条件,即经营者承担的损害赔偿责任等于损害。事实上,尽管消费集团诉讼与消费公益诉讼分属不同法系,且程序运行存在差异,但在实现威慑功能的路径上仍存在共通性。在私人起诉激励不足情形下,集团诉讼通过赋予单个受害消费者原告资格,并由其代表众多受害消费者,在将众多小额损害聚合为单一诉讼请求基础上,向被告主张损害赔偿责任,进而实现对违法经营者的有效威慑;在我国消费公益诉讼中,虽然原告由法定消费者组织或机关担任,但其所保护和救济的利益仍然是众多不特定消费者的利益,因此,当其主张损害赔偿责任时,仍以众多不特定消费者遭受损害为计算依据。只是因找寻、识别和证明单个受害消费者及其具体损失的高昂成本,故通常以被告销售金额或违法所得作为计算损失的替代性依据。相较于集团诉讼而言,消费公益诉讼中用于计算损失的替代性方法的成本更低,且更容易满足集团诉讼最优威慑功能实现条件。因为在集团诉讼中,只有当每一个受害人能够被找到且其同意成为集团诉讼一员,a=1的条件才有可能达到,但我国消费公益诉讼在计算消费者损失时,却并不需要经历这一复杂的过程。由此可见,结合前文有关最优威慑功能的法经济学分析结论,在侵害众多不特定消费者合法权益案件中,既然消费公益诉讼在应然层面亦能够使得被告承担的损害赔偿责任等于损失,那么原告也就无须继续向被告主张惩罚性赔偿责任。基于此,笔者认为,在规范结构上,惩罚性赔偿与消费公益诉讼之间并无融合的必要,保持两者相互独立的规范品格,不仅无碍于威慑功能的实现,且有利于既有法律体系的稳定。

然而,前述结论仍有可能面临这样的拷问:若消费公益诉讼原告主张的补偿性赔偿数额,低于众多不特定消费者的损失之和,则被告行为产生的社会成本仍然无法完全内部化,最优威慑最终无法实现。例如,在“广州市人民检察院诉刘邦亮生产、销售假盐案”中,原告依据刑事判决书认定的被告销售假盐数量为100吨,这一数量低于被告从别处购买的工业盐数量,以最低数100吨计算的销售数额,可能远低于被告实际销售金额。(55)参见“广州市人民检察院与刘邦亮生产、销售假盐案”,《广东省广州市中级人民法院(2017)粤01民初383号民事判决书》。对此,有学者认为,依据刑事判决书认定的违法犯罪事实,估算被告最低限度的销售金额,在客观上限制了惩罚性赔偿消费公益诉讼对于违法经营者的威慑功能(56)参见黄忠顺:《惩罚性赔偿消费公益诉讼研究》,《中国法学》2020年第1期。,毋宁说据此计算的补偿性赔偿的威慑功能了。但在笔者看来,即便出现损害赔偿责任低于损害的情形,最优威慑也未必无法实现。事实上,从威慑功能体系化视角来看,因违法经营者的损害赔偿责任低于损失所减损的威慑效应,也可以通过其他威慑工具补足。从功能主义视角来看,侵权责任、刑罚、行政处罚和行政管制均可视为风险控制工具;这也意味着,分属不同部门法的损害赔偿、惩罚性赔偿、罚款、罚金、没收财产、拘留和自由刑所固有的威慑力量之间,在应然层面应该形成一个层层递进、相互补充乃至替代的体系化威慑功能结构。在这一结构的实际运行中,当作为一般威慑机制的损害赔偿责任,因实施障碍或难以将风险行为造成的所有损害都考虑进去而出现威慑不足时,即可通过惩罚性赔偿、罚款、罚金、没收财产、拘留和自由刑等方式来增加威慑。在数额上,刑罚和行政处罚的额度应当弥补损害赔偿责任所遗漏的那部分额外社会成本。(57)参见宋亚辉:《风险控制的部门法思路及其超越》,《中国社会科学》2017年第10期。因而,即便消费公益诉讼被告承担的赔偿责任低于全部损失,但其同时承担的惩罚性赔偿(受害消费者主张)、行政罚款和刑事罚金等责任,足以弥补威慑不足。事实上,在笔者收集的270份案例中,几乎所有案件中的被告在被判决承担惩罚性赔偿责任之前,均已被科以刑事罚金或行政罚款。因此,即便仅赋予消费公益诉讼原告补偿性赔偿请求权,对违法经营者的最优威慑,也可经由“公益诉讼补偿性赔偿+私益诉讼惩罚性赔偿+刑事罚金+行政罚款”的规制体系实现。

相反,若赋予消费公益诉讼原告惩罚性赔偿请求权,则不仅存在威慑过度的风险,而且还可能削弱规制体系的威慑效果和权威。最优威慑的法经济学分析表明,当立法规定的预期法律责任超过事故损失时,其会对行为人产生过度威慑,在此情形下,行为人将会投入更多的资源用于事故的预防和注意措施,即便这一预防和注意义务水准已经偏离最优标准。此时,资源配置是不合理的。在缺乏完整协调机制的情形下,对于分属于不同部门法的损害赔偿、惩罚性赔偿、罚款、罚金和没收财产等规制工具所产生的威慑效果予以简单加总,极易导致威慑过度;这对于具有双面性的公共风险而言,威慑过度甚至比威慑不足更危险,因为其可能使人类无法享受工业文明带来的福利。(58)参见宋亚辉:《风险控制的部门法思路及其超越》,《中国社会科学》2017年第10期。此外,如果一味强调对违法经营者的绝对威慑,规制工具自身的威慑效果与权威也可能被淡化。虽然当侵害行为带来的经济损害如此巨大时,威慑效应也应与其相匹配,而损害赔偿金数额则是体现威慑效应的最佳指数(59)参见Kenneth W. Dam, “Class Actions: Efficiency, Compensation, Deterrence, and Conflict of Interest,”The Journal of Legal Studies,4(1), 1975, p.56.,但是,这并不意味着损害赔偿金数额越大,威慑效果越佳。事实上,每一个违法行为均有其自身的“威慑曲线”(deterrence curve),且其并非总是保持同一斜率与形状(60)参见Lawrence M. Friedman, THE LEGALl SYSTEM: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, p.75.;换言之,威慑效应与行为变化之间并非线性关系,当威慑效应随着责任数额的增加而超过报酬递增点时,就会产生过度杀伤力,此时,继续增加法律责任将是无效用的。(61)参见Lawrence M. Friedman, “Dead Hands: Past and Present in Criminal Justice Policy,”Cumberland Law Review,27(1), 1997, p.922.简言之,作为衡量威慑效应指数的损害赔偿金数额,唯有在与违法者经济承受能力相匹配时,才与威慑效应呈正相关。基于制度功能的目的解释结论表明,赋予消费公益诉讼原告惩罚性赔偿请求权,并非实现威慑功能的必要条件,而且还可能产生过度威慑和淡化规制工具威慑效果与权威的不良后果。因此,继续维持私人启动惩罚性赔偿之诉的制度现状,并经由解释论赋予消费公益诉讼原告补偿性赔偿请求权,则是较为合理的规范结构安排。

四、解释论下消费公益诉讼与惩罚性赔偿的制度互动

(一)解释论下制度互动的必要性阐释

文义解释和目的解释的结论均表明,在消费公益诉讼中引入惩罚性赔偿,既缺乏合法的请求权基础,又不具备合目的性的理论和价值基础。因而,二者仍应保持相对独立的规范结构安排。但是,这并不意味着二者之间“老死不相往来”,恰恰相反,威慑功能的实现,需要二者的互动与配合。

在应然层面,当修复原告损失的补偿性赔偿金数额足够大,以致其恰巧达到威慑被告的合适程度,那么补偿性赔偿即可充分实现阻却被告违法行为的功能,此时,惩罚性赔偿金则非必要。(62)参见Clarence Morris, “Punitive Damages in Tort Cases,”Harvard Law Review,44(8), 1931, p.1184.因而,当消费公益诉讼原告所主张的补偿性赔偿与消费者损失完全相等时,其也可替代惩罚性赔偿实现威慑功能。但是,由于在小额大规模侵害事件中,找寻与识别众多不特定消费者及计算损失的高昂成本,使得直接基于单个受害者损失的加总计算不具有可行性;同时,囿于违法经营者交易记录不全或策略行为,依据替代性计算方法得出的损害赔偿额也时常无法完全与损失的真实图景相互映射。在此情形下,因补偿性赔偿低于损失部分所造成的威慑不足,就需要通过其他规制工具予以弥补。虽然分属不同部门法的惩罚性赔偿、刑事罚金和行政罚款,均可起到弥补前述威慑不足的功效,但在具体适用过程中,仍然应根据不同威慑工具的实施成本进行选择。在风险控制工具体系中,侵权法中的损害赔偿责任属一般威慑,而惩罚性赔偿、刑事罚金和行政罚款等则属威慑补充;与一般威慑相比,因威慑补充机制中的刑事罚金和行政罚款由政府启动,并需要政府来判定风险行为的成本—收益结构,这将增加法律实施成本,故而一般威慑应优先适用。同时,由于惩罚性赔偿责任的实施依附于一般威慑机制,故在适用威慑补充责任机制时,惩罚性赔偿应优先于其他威慑补充机制。(63)参见宋亚辉:《风险控制的部门法思路及其超越》,《中国社会科学》2017年第10期。由此可见,从补充消费公益诉讼威慑不足的角度来看,私人提起的惩罚性赔偿之诉仍然扮演着不可或缺的角色。从制度互动视角来看,消费公益诉讼所要面对的问题是,如何通过合理的制度设计,更为有效地激励私人提起惩罚性赔偿之诉。

(二)制度互动的具体路径构建

基于理性经济人假设,原告是否提起私人诉讼是以其私人成本和收益为衡量标准的。当起诉成本小于来自诉讼的预期收益时,原告会提起诉讼。(64)参见斯蒂文·萨维尔:《法律的经济分析》,北京:中国政法大学出版社,2009年,第112页。在小额大规模侵权案件中,受害消费者起诉的程序成本,主要表现在侵权人和侵权行为的识别成本与侵权事实和因果关系的证明成本两个方面。显然,消费公益诉讼可在降低私人惩罚性赔偿诉讼程序成本方面贡献制度力量。

1.消费公益诉讼请求类型的扩充

事实上,在降低受害消费者惩罚性赔偿举证责任成本方面,除了《消费公益诉讼司法解释》第16条规定外(65)根据《消费公益诉讼司法解释》第16条的规定,消费者在提起私益诉讼时,可直接援引消费公益诉讼生效判决确认的事实和经营者的不法行为。,消费公益诉讼还可针对私益惩罚性赔偿请求获得支持的关键要件,创设新型诉讼请求,以此降低私人证明惩罚性赔偿请求实体要件的责任和成本。对此,消费公益诉讼原告除可提起损害赔偿或禁止之诉等给付之诉外,还可尝试“确认型消费公益诉讼”。当然,“确认型消费公益诉讼”并不属于以原被告之间是否存在某种法律关系为对象的确认之诉的范畴或变种,而是指消费公益诉讼原告提起的旨在确认惩罚性赔偿请求权特定构成要件成立的消费公益诉讼。(66)参见黄忠顺:《惩罚性赔偿消费公益诉讼研究》,《中国法学》2020年第1期。需要说明的是,在该文作者界定的概念中,此类诉讼确认的对象还包括“既有或潜在的涉案消费者对经营者享有惩罚性赔偿请求权”,但在笔者看来,消费者是否享有惩罚性赔偿请求权显然无须也无法通过消费公益诉讼予以判定。虽然此类诉讼的目的及其胜诉结果并不在于对被告的实体权利义务产生直接规制效果,但只要其诉讼请求获得法院支持,受害消费者在主张惩罚性赔偿请求时即可直接加以援引,从而降低关键要件的证明责任和成本。

众所周知,惩罚性赔偿请求能否获得支持的关键要件之一,在于被告是否存在“欺诈”的主观状态。对此,消费公益诉讼原告已经在此方面进行了积极的尝试。例如,在“雷沃重工案”中,原告提起的诉讼请求之一即为“确认被告违法、违规生产和销售的行为对众多不特定消费者构成了《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条规定的‘欺诈行为’”;最终在法院的调解下,被告承认故意生产销售了不符合强制性国家标准的超长车辆,并出具与车辆实际尺寸不符的虚假车辆合格证,故意隐瞒事实。(67)参见“中国消费者协会与雷沃重工产品责任纠纷消费民事公益诉讼案”,《北京市第四中级人民法院(2016)京04民初94号民事调解书》。在此情形下,若购买该车辆的消费者提起惩罚性赔偿诉讼,则无须再行搜集证据证明被告存在欺诈,这一诉讼请求也首开我国消费公益诉讼确认型诉讼先河。然而,梳理此案历时过程可以发现,此种新型诉求实属无奈之举。早在2016年7月中消协提起诉讼之时,其最先诉讼请求是要求被告直接承担惩罚性赔偿责任,但双方对于惩罚性赔偿责任始终存在较大分歧;此后,中消协不得不对其诉讼请求予以变更。(68)参见喻山澜:《中消协公布诉雷沃案进展情况》,《中国工商报》2017年3月22日。而在笔者看来,中消协诉讼请求的变更,客观上验证了解释论下的规范结构安排的妥当性,即维持私人惩罚性赔偿与消费公益诉讼规范间的独立性。

2.消费公益诉讼调解结案方式的探索

作为我国民事诉讼基本原则之一,调解以其解决纠纷的彻底性(69)参见李荣棣、唐德华:《试论我国民事诉讼中的调解》,《法学研究》1981年第5期。、高效率和低成本等优点(70)参见毕玉谦:《对我国民事诉讼中审判与调解同质化现象的反思与检讨》,《法律适用》2019年第23期。而备受理论和实务界推崇。在消费公益诉讼司法实践中,也不乏以调解方式结案的案例,上文提及的“雷沃重工案”就是一个适宜的样本。调解的目的在于促使当事人自愿达成协议并主动履行,最终解决纠纷。因此,如果被告在调解协议中承诺接受害消费者惩罚性赔偿诉求,那么消费者甚至可以跨过诉讼程序而直接向被告主张惩罚性赔偿,此举将显著降低受害消费者维权成本。在“雷沃重工案”中,被告雷沃公司在承认其欺诈行为的同时,亦明确表示将依法处理包括惩罚性赔偿费用在内的消费者众多诉求,这不仅降低受害消费者主张惩罚性赔偿的程序成本,且可激励更多沉默消费者主张惩罚性赔偿。无独有偶,在“广东消委会诉深圳某餐饮公司食品安全消费公益案”中,在法院调解下,被告也承诺对涉案有毒有害商品消费者承担赔偿责任;尤为值得注意的是,被告还自愿提供与原告主张的惩罚性赔偿金等额的检测试剂,用于深圳市海鲜市场中有关海鲜产品中氯霉素指标的检测。(71)参见肖波:《将惩罚性赔偿金换为等额检测试剂》,《人民法院报》2020年3月15日。尽管这一做法是对消费公益诉讼原告惩罚性赔偿请求的回应,但客观而言,假若立法者未来通过修法赋予消费公益诉讼原告惩罚性赔偿请求权,这无疑为突破现有上缴国库之惩罚性赔偿金分配方法予以了有益的尝试。

3.消费公益诉讼案件胜诉裁判信息传递机制的改造

相较于法律的公共实施而言,私人实施通常被视作更为有效的规制路径。毕竟,与公共实施机构相比,私人实施中的诉讼当事人往往更接近信息源(72)参见宋亚辉:《社会性规制的路径选择》,北京:法律出版社,2017年,第158页。,其发现信息的成本和收集信息的费用低,且时间更为快捷。(73)参见谢晓尧:《惩罚性赔偿:一个激励的观点》,《学术研究》2004年第6期。循此逻辑,在应然层面上,惩罚性赔偿责任要比刑事和行政责任更加容易实现,因为广大消费者直接与经营者进行交易, 更容易掌握经营者欺诈行为的信息,因而拥有权利行使的信息前提。(74)参见应飞虎:《知假买假行为适用惩罚性赔偿的思考》,《中国法学》2004年第6期。然而,在侵害众多不特定消费者利益的小额大规模侵权案件中,前述论证逻辑与结论恐将无法被现实所印证。首先,损害的隐蔽性与微弱性降低了消费者对侵权信息的感知度。在消费公益诉讼案件中,被告侵权行为对消费者造成的损害,往往具有潜伏性与隐蔽性,甚至处于损害危险状态,这使得消费者很难快速获取损害信息。其次,损害生成机理的专业性增加了消费者获取信息的难度。因同一损害的诱发因素具有多样性,故而即便损害发生,普通消费者也很难判断其损害与涉案产品之间是否存在关联。在“假盐系列案”中,即便是诉讼能力较为强大的广东消委会,也需借助权威检测机构的检验报告认定假盐中的碘含量低于国家标准,同时依据卫生行政部门的专业意见认定假盐将会对消费者人身健康造成损害或有损害危险,毋宁说缺乏专业知识的消费者。由此可见,若消费公益诉讼案件胜诉裁判信息能够及时被涉案消费者获取,则妨碍消费者启动惩罚性赔偿诉讼程序的信息不对称问题或可得到有效解决。从制度反哺与互动角度来看,构建以受害消费者为受众的消费公益诉讼信息传递机制,实属必要。

首先,在传递路径方面,应致力于提高受害消费者的信息可获得性。在小额大规模侵害案件中,受害消费者能否及时获得公益诉讼案件裁判信息,关键因素之一在于信息传递路径是否具有针对性。诚然,消费公益诉讼案件裁判文书固然可以通过裁判文书网等官方网络平台传递,但此种程式化信息传递途径显然无法有效触及或渗透至“沉默”或特殊受害消费者群体。例如,在“常州市人民检察院诉常州强盛生物科技有限公司等消费民事公益诉讼纠纷案”中,受害人大多为购买假药的老年消费者。(75)参见“常州市人民检察院与常州强盛生物科技有限公司等消费民事公益诉讼纠纷案”,《江苏省常州市中级人民法院(2019)苏04民初373号民事判决书》。由于老年人通过互联网寻找信息、使用数字化政府服务的能力整体偏弱(76)参见中国社会科学院社会学研究所、腾讯社会研究中心、中国社会科学院国情调查与大数据研究中心:《中老年互联网生活研究报告》,2018年3月。,故其在便捷获取消费公益诉讼案信息方面存在障碍。对此,在保持和强化既有网络平台传递路径的同时,可作如下拓展:第一,根据受害消费者的地理分布情况,充分利用地方媒体如本地主流网络论坛、电视、广播和报纸以及手机短信等方式扩散消费公益诉讼胜诉裁判信息;第二,针对老年人等特殊受害消费者群体,可通过所在区域社区服务中心、老年大学及老年人相关社会组织分享消费公益诉讼胜诉裁判信息。

其次,在传递内容方面,应致力于提升受害消费者的信息理解度。信息可理解,意味着信息受众能够准确理解信息所传达的意思。对于信息受众而言,其越容易理解相关信息,就越容易认可信息的可靠性,就倾向于以此信息为基础去采取行动。(77)参见安永康:《作为风险规制工具的行政执法信息公开——以食品安全领域为例》,《南大法学》2020年第3期。对于受害消费者而言,如果其能够准确理解并迅速获取裁判文书中有利于惩罚性赔偿诉求的证明信息,则可有效消解惩罚性赔偿诉讼败诉的隐忧,启动诉讼程序的概率自然也将增加。在笔者看来,裁判信息内容及其话语表达体系,是影响受害消费者信息理解度的两个基本因子。在内容方面,无须将裁判流程或文书全部信息均传递给受害消费者。相关研究表明,在内容上,若向公众传递的信息量较大、细节过多,公众就容易忽视信息中的重点内容,进而无法获取对其有用的信息。(78)参见 Ernest Gellhorn, “Adverse Publicity by Administrative Agencies,”Harvard Law Review,86(8), 1973, pp.1426-1427.一般而言,被告主体、裁判文书认定的经营者违法事实与行为、行为与损害之间的因果关系等信息,均应向受害消费者传递;此外,裁判文书中有关涉案商品或服务对消费者群体可能产生的人身健康损害风险等专业信息,也应一并向消费者传递,以提高消费者防范和应对风险的注意水平。在话语表达形式上,可采用与普通消费者智识水准相匹配的话语结构进行表达。如可将法言法语转换为生活化用语,将司法表达逻辑结构转化为生活化叙事结构;同时,还可对专业性和技术性较强的语词或内容附加进一步的解释。

最后,在传递主体方面,应充分发挥消费公益诉讼原告的主体优势。在向受害消费者传递裁判信息过程中,应强化消费公益诉讼原告的角色。目前,我国消费公益诉讼原告主要由消费者协会和检察机关担任。但在笔者看来,消费者协会主体优势更为显著,从主体性质和职责来看,向受害消费者传递裁判信息自不待言。根据《消费者权益保护法》第36、37条规定,消费者协会是对商品和服务进行社会监督的保护消费者合法权益的公益性组织。对损害消费者合法权益的行为,其不仅可以提起公益诉讼,还可支持消费者提起私益诉讼;从原告身份来看,消费者协会因直接参与诉讼整个过程,故能更为准确地理解和阐释案件事实、违法行为、因果关系、损害机理等对于促进受害消费者提起惩罚性赔偿诉讼富有价值的裁判信息;同时,其还可通过位于受害消费者分布区域的消费者协会,将其信息传递过程与前文提及的传递路径有机融合,增加信息传递针对性。

五、结 语

至此,本文开篇问题已经有了明确的答案:消费公益诉讼原告不可也无须向被告主张惩罚性赔偿责任。这一结论显然与理论界的主流观点和实务界的主流裁判立场相悖。为了证成消费公益诉讼惩罚性赔偿,理论界和实务界竭力从文义解释角度构造请求权基础、从目的解释角度挖掘规范融合的功能基础。但是,其解释作业过程中的瑕疵甚至对基本解释规则的背离,致使解释结论不具有说服力。就文义解释而言,在现行规范体系中,在经由不同规范要素排列组合而生成的“复合型请求权基础”体系中,仅有零星规范组合尚可适用于特定类型案件中,其余均无法作为惩罚性赔偿规范依据;就目的解释而言,虽然两种规范均具有威慑功能,但若以最优威慑功能为标准,规范融合后的威慑显然偏离最优水准。因此,在既有规范制度体系下,应继续保持两类规范相互独立的现状,并尝试建立制度互动的路径,激发受害消费者在消费公益诉讼后提起惩罚性赔偿诉讼的兴趣。诚然,解释论的研究结论,可轻而易举地被立法论所推翻,因为请求权基础可经由法律的修改而创设;但是,横亘于修法之路上的问题与困境,立法者和研究者必须予以考量和回应,而这已超出本文的研究旨趣。或许,立法论下的问题与困境将会开发出更多值得研究的理论议题。