中国应采取何种社会政策来实现共同富裕

——全球视野下社会政策比较制度优势的分析与启示

蒙 克

(清华大学 公共管理学院, 北京 100087)

为实现共同富裕的重要目标,中国社会政策应该扮演怎样的角色?什么样的制度安排能够推动社会政策在促进共同富裕上更好地起到的作用?在这些方面,历史和当代的全球实践能提供什么样的经验和教训?本文基于社会政策和福利国家研究的经典文献和前沿进展,在全球视野下对上述三个问题进行回答。本文按照如下思路展开:首先,通过回顾“共同富裕”理念在学术和政治上的观念史,揭示这一理念虽早已存在,但将其系统性地作为强调分配公平(即“共同”)和经济增长(即“富裕”)统筹兼顾的目标首次提出的则是当代中国。也就是说,“共同富裕”作为我国当下独特的问题意识,是对全球思想和政策界,尤其是社会政策学科提出的新问题。其次,通过回顾现有社会政策和福利国家研究的主导范式,指出虽然当前文献在“分配”和“生产”两个方面的研究上存在互相割裂的局面,但近年来兴起的“福利—生产体制”理论能够较好地弥合这种分裂,进而帮助我们回应“共同富裕”的新课题。基于此,本文将利用“福利—生产体制”理论,基于世界主要国家的政策实践,对社会政策如何促进共同富裕以及这一促进作用所依赖的制度基础进行分析,从而为我国社会政策学科的发展以及相关公共政策的制定提供参考。

一、共同富裕:古老的理想、全新的问题

共同富裕是人类的理想,尤其是在现代性展开、人类历史出现与传统的断裂以及社会撕裂之后,它更加成为令人向往的愿景。公元1500年常被视为现代世界的起点,而共同富裕思想正可以追溯至16世纪中期涌现的空想社会主义思潮。从那时开始,直至19世纪,诸如托马斯·莫尔、托马斯·康帕内拉、欧文、魏特林等空想社会主义者的理论建构都蕴含着关于共同富裕的主张。例如,托马斯·莫尔早在1516年的《乌托邦》一书中便畅想道:“乌托邦人的制度是贤明神圣的,他们中间法令极少,却治理得宜,分配平均,人人物资充裕,这在常人看来就是奇迹。”(1)莫尔:《乌托邦》,北京:北京出版社,2007年,第41页。类似这样的空想社会主义理念启发了之后的科学社会主义对于共同富裕思想的发展。

在科学社会主义时期,马克思在对空想社会主义进行批判继承的基础上,推动共同富裕思想从空想走向科学。在马克思的著作中,共同富裕是一个内涵不断发展的历史概念。在共产主义社会第一阶段(即社会主义社会),共同富裕是指“建立在生产资料社会所有制基础之上劳动者通过按劳分配实现的消费品平等占有状态”。在这一阶段,社会生产力尚未足够发达,劳动的性质仍然停留在作为人们的谋生手段,因此在公有制基础上实行的分配方式是按劳分配。而在共产主义社会高级阶段,共同富裕是指“建立在生产资料社会所有制基础之上通过按需分配实现的个人的自由发展”(2)赵学清:《马克思共同富裕思想探讨》,《中国特色社会主义研究》2014年第4期。。在这一阶段,社会生产力高度发达,劳动已经超越谋生手段而成为个人的发展需要,因此在公有制的基础上采取的分配方式是按需分配,从而实现充分的共同富裕。可见,在科学社会主义思想中,“共同”意味着分配公平,即消除社会成员间的分配差距;“富裕”则强调经济增长,即社会生产力发展、社会整体富裕水平的提高是公平分配的物质前提。

虽然作为理想的共同富裕早已被近代以来的欧洲主要思想家广泛讨论,但“共同富裕”作为一个概念被明确提出则是在20世纪的中华人民共和国。1953年12月,《中国共产党中央委员会关于发展农业生产合作社的决议》提出,要“逐步克服工业和农业这两个经济部门发展不相适应的矛盾,并使农民能够逐步完全摆脱贫困的状况而取得共同富裕和普遍繁荣的生活”(3)《中国共产党中央委员会关于发展农业生产合作社的决议》,《建国以来重要文献选编》第4册,北京:中央文献出版社,1993年,第662页。。在这一认识的基础上,邓小平结合中国社会主义的发展进程,进一步发展了共同富裕概念。1984年11月,邓小平在会见意大利来宾时指出:“我们党已经决定国家和先进地区共同帮助落后地区。在社会主义制度下,可以让一部分地区先富裕起来,然后带动其他地区共同富裕。”(4)中共中央文献研究室编:《邓小平思想年编:1975~1997》,北京:中央文献出版社,2011年,第523页。在1992年南方谈话中,邓小平进一步指出,“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕”(5)《邓小平文选》第3卷,北京:人民出版社,1993年,第373页。,从而将共同富裕纳入社会主义本质范畴。

在邓小平之后,江泽民、胡锦涛等同志也对共同富裕思想进行了探索。随着中国特色社会主义进入新时代,“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”(6)习近平:《决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》,北京:人民出版社,2017年,第29页。,对实现共同富裕提出了新的要求。党的十八大以来,习近平总书记多次就共同富裕问题作出重要论述。2012年11月15日,习近平总书记在十八届中央政治局常委同中外记者见面时指出:“我们的责任,就是要团结带领全党全国各族人民,继续解放思想,坚持改革开放,不断解放和发展社会生产力,努力解决群众的生产生活困难,坚定不移走共同富裕的道路。”(7)《习近平谈治国理政》第1卷,北京:人民出版社,2018年,第4页。2021年8月17日,习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上,进一步明确:“共同富裕是全体人民共同富裕,是人民群众物质生活和精神生活都富裕,不是少数人的富裕,也不是整齐划一的平均主义,要深入研究不同阶段的目标,分阶段促进共同富裕。”(8)习近平:《扎实推动共同富裕》,《求是》2021年第20期。不难看出,在中国领导人的定义中,共同富裕意味着对经济发展和分配公平的统筹兼顾,其内涵与科学社会主义思想相一致。

“共同富裕”在人类思想史中有着深厚基础,同时也深深植根于中国政治和社会发展实践,具有很强的本土问题意识。对于这一点,通过对比“共同富裕”与通常对这一概念的英文翻译,我们就能看得更清楚。在向国外译介“共同富裕”时,学者们通常将其翻译为“shared prosperity”或“common prosperity”。经梳理可知,“shared prosperity”和“common prosperity”这两个概念的含义与“共同富裕”存在较大区别。一方面,“shared prosperity”一词最早由世界银行行长金墉(Jim Yong Kim)于2013年4月提出,其关注各国最贫穷的40%的人口在经济增长中的参与和获益程度(9)World Bank,A Measured Approach to Ending Poverty and Boosting Shared Prosperity: Concepts, Data, and the Twin Goals,Washington DC: The World Bank, 2014.。于是,各国这部分人口的家庭人均收入或消费的平均年增长率便被世界银行用为这一概念的衡量指标(10)World Bank,Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune,Washington DC: The World Bank, 2020.。可见,与强调国内层面经济增长与分配公平并举的“共同富裕”概念相比,“shared prosperity”在国际社会发展意义上主要关注一个国家内部较为弱势的社会群体分享经济发展成就的程度,其并未强调增长。另一方面,最早将“common prosperity”作为一个概念提出的,是韩国的李明博政府,其对朝鲜政策被称为“Mutual Benefits and Common Prosperity”。在这项政策中,“Common Prosperity”特指通过调整韩国与朝鲜之间的关系,实现朝鲜半岛共同的经济繁荣(11)Suh Jae Jean,The Lee Myung-bak Government’s North Korea Policy: A Study on Its Historical and Theoretical Foundation,Seoul: Korea Institute for National Unification, 2009.。可见,即便在引申意义上,“common prosperity”一词也是在国际关系领域被使用,特指国家与国家之间通过合作等方式实现互利共赢、共同繁荣,与强调国家内部各阶层之间在经济增长基础之上分配公平的“共同富裕”理念非常不同。

总而言之,作为一种理想,“共同富裕”有着古老的思想基础,但作为一个具体的理论概念和发展目标,则是当今中国向世界提出的崭新课题,当前英文世界中最接近于它、从而也被最常用于翻译它的两个概念——“shared prosperity”与“common prosperity”,其实都无法完全表达出它的本质意涵。对于这个既古老又崭新的课题,社会政策和福利国家研究的相关文献,能够提供什么样的回应呢?

二、增长还是分配:福利国家研究中的理论鸿沟

“共同富裕”所强调的经济增长和分配公平,在社会政策和福利国家经典文献中都是传统的关注重点。然而,正如下文将要揭示的,这些文献虽然对社会政策在分配正义和经济增长上所起的作用进行了详尽研究,但对这两者的分析,至今仍处于一种割裂状态。这种理论鸿沟再次表明:我国当下“共同富裕”的问题意识,是对主流社会政策和福利国家研究提出的新课题。对于这一点,我们可以通过对福利国家主流文献的学术史梳理来进行说明。

(一)工业主义逻辑

“工业主义逻辑”(Logic of Industrialism)是第二次世界大战后出现的第一代解释社会政策制定和福利国家发展的范式,其希望解释为何国家会从19世纪的“守夜人国家”(the night watchman state)转变成为20世纪以社会福利作为政府主要职能的福利国家(12)Philips Cutright, “Political Structure, Economic Development, and National Social Security Programs,”American Journal of Sociology,70 (5), 1965.。在这一理论中,社会政策和福利国家是因变量,而工业化则是核心的自变量:一方面,工业化造成了一系列社会问题,如失业、工伤、贫困等,同时还瓦解了原来能够应对这些问题的传统社会结构,如大家庭、农村社区、宗教互助团体等(13)Clark Kerr et al.,Industrialism and Industrial Man,Cambridge: Harvard University Press, 1960.。由于市场机制在解决市场失灵问题方面的无力,因此工业经济中社会问题的解决,就需要国家的干预。另一方面,工业化产生的巨大社会财富,又使得国家能够有足够的财政和物质资源来进行这种干预。总而言之,工业化通过必要性和可能性两个机制,推动了福利国家的扩张和发展(14)Harold L. Wilensky,The Welfare State and Equality: Structural and Ideological Roots of Public Expenditures,Berkeley: University of California Press, 1975.。不难看出,由于社会政策在该理论中是被解释的对象,因此工业主义逻辑实质上并没有将其作为解释项,用以分析它对分配公平或经济增长的影响。

(二)权力资源论

继“工业主义逻辑”之后,在20世纪80年代兴起的第二代社会政策研究的理论范式是“权力资源论”(power resources theory)。该理论认为,资方对生产资料的占有赋予其对劳动者的支配地位,使其能将后者作为后备的劳动力大军任意解雇和雇佣。在资本这种结构性权力的支配之下,劳动者被彻底“商品化”(commodification),成为必须出卖自身劳动力才能在资本主义社会生存下去的原子化个体。为了摆脱这种被支配的地位,工人唯有组织起来,运用政治手段动员其自身的权力资源——人数和选票,从而实现“去商品化”(decommodification)(15)Gøsta Esping-Andersen,Politics against Markets: The Social Democratic Road to Power,Princeton: Princeton University Press, 1985.。社会政策和福利国家就是能够实现去商品化的重要政策手段和制度保障,因为其能够在劳动者无法参与劳动力市场时(如遭遇工伤、疾病、生育、失业、年老等情况),向劳动者提供“收入支持”(income maintenance),使其生存不必然地依赖于自己出卖劳动力的能力,从而降低他们对资方的依赖。

因此,一个社会的工人阶级的组织能力,将塑造其“社会政策决策、社会保障支出发展、社会问题定义”的制度安排——“福利国家体制”(welfare-state regime)(16)Gøsta Esping-Andersen,The Three Worlds of Welfare Capitalism,Princeton: Princeton University Press, 1990, p.80.。例如,在工人运动组成全国性工会、左翼的社会民主党多年执政的瑞典,基于“社会公民权”(social citizenship)的“社会民主型福利国家体制”(social-democratic welfare-state regime)得以建立,实现最高的去商品化程度。而在“工人团结”被多种族冲淡、工人组织程度较低的美国,欧洲大陆式的强福利国家难觅踪影,取而代之的则是以市场原则为主组织起来的、去商品化程度最低的“自由主义型福利国家体制”(liberal welfare-state regime)。至于在上述两个极端之间,工人运动按照产业和行业组织起来的德国,出现了致力于用社会保险保证“地位维持”(status maintenance),从而实现中等去商品化程度的“保守主义福利体制”(conservative welfare-state regime)。

由此可见,多样的福利国家体制,由于其不同程度的去商品化水平(即社会福利的慷慨程度),以及由此塑造的“社会分层”(social stratification)结构,本质上回应的是工人阶级在经济发展蛋糕分配中所占有的份额——分配公平的议题。在这种理论视野之下,社会政策的本质便是劳资双方在这种“民主阶级斗争”(democratic class struggle)中用以分蛋糕的工具(17)Walter Korpi,The Democratic Class Struggle,London: Routledge, 1983.。换言之,权力资源论忽视了社会政策在做大经济蛋糕过程中所能起到的作用。

(三) 技能专有论

权力资源论的这一缺憾在21世纪出现的第三代社会政策理论范式——“技能专有论”中得到了一定程度的纠正。这一范式的核心是劳动者的技能。具体而言,该范式借用加里·贝克尔(Gary Becker)的人力资本理论,将劳动者技能区分为通用型和专用型(18)Gary S. Becker,Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis With Special Reference to Education,Chicago: University of Chicago Press, 1964.。前者在不同行业和产业能够“迁移运用”(transferable),实现相似的劳动生产率,从而带给劳动者相似的收入水平;后者则在不同行业和产业间“难以迁移”(non-transferable),只能运用于有限的生产场景,若离开这些特定场域,这类技能就难以产生相似的生产率,从而使技能拥有者收入降低,严重时则会难以再就业。

不同的技能带来了不同的社会保障需求。专用型技能工人尤为担心失业,因为其技能极为有限的可迁移性使其一旦失业就难以(在原有收入水平上)重新就业,从而更容易陷入长期失业之中。而通用型技能工人则不会有这种焦虑,因为其技能的可迁移性能够允许其较快地在另外的行业和产业中(在类似原有收入的水平上)重新就业。因此,由于面临的失业风险更加严重,专用型技能工人更需要社会保障(19)Margarita, Estevez-Abe et al., “Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State,”Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage,Oxford: Oxford University Press.。通用型技能工人对社会保障的需求则不会这么强烈,因为其技能的可迁移性本来就在功能上等价于一种保障或曰“保险”(20)蒙克:《技能专有性、福利国家和欧洲一体化:脱欧的政治经济学》,《世界经济与政治》2016年第9期。。

上述理论分析揭示了社会政策对于经济发展的重要意义:当社会保障不健全时,任何理性的劳动者都没有动力去学习专用型技能,因为这无异于会将其“套牢”(held-up)在某个领域,从而将其置于高风险境地(21)Michael H. Riordan & Eaton O. Williamson, “Asset Specificity and Economic Organization,” International Journal of Industrial Organization,3(4), 1985.。社会政策正是通过减少劳动者的这种顾虑,去激励其习得专精的高水平技能,从而为企业的技术升级以及经济体的高质量发展奠定坚实的微观基础。

于是,建立在这种以企业生产为核心的微观基础之上,技能专有论提出了所谓“生产体制”(production regime)的概念,它指的是“塑造企业、消费者、雇员、投资人等一系列经济的微观行为者之间互动关系的制度安排”(22)David Soskice, “Divergent Production Regimes: Coordinated and Uncoordinated Market Economies in the 1980s and 1990s,”H. Kitschelt, P. Lange, G. Marks, & J. D. Stephen,Continuity and Change in Contemporary Capitalism,New York: Cambridge University Press, p.101.。具体而言,技能专有论认为这些微观经济行为者之间的互动发生在五个领域,分别是公司治理、劳资关系、职业培训、企业间关系以及公司内部结构。不同的经济体,依据其用以解决这五个领域内各方主体协作问题的制度手段,被分为两类生产体制:以短期内自由波动的价格信号为手段的“自由型市场经济”(liberal market economy,简称LME)和以长期累积微调的战略互动为途径的“协调型市场经济”(coordinated market economy,简称CME)。前者以英美等盎格鲁-撒克逊经济体为代表,后者以瑞典、德国、日本等强调劳资双方进行“共识决策”(consensus decision-making)的经济体为代表。

不难想象,由于其对劳资关系和职业培训等领域的重要影响,使社会政策和福利国家实质上成为生产体制中的关键制度组成部分。然而,由于技能专有论以企业生产和经济绩效为主要关注点,对于分配议题的分析便不如权力资源论那般透彻,于是它也就没有全面地论述如何统筹增长和分配这两大议题。换言之,技能专有论对于经济增长议题的强调,反而凸显了社会政策文献中这两大研究议题之间的分裂。

(四)反思:主流社会政策和福利国家文献的理论鸿沟

从对主流社会政策和福利国家文献的学术史梳理中不难看出,这一文献历来关注社会政策与政治、经济等结构性因素间的互动——正是在这样的互动中,社会政策和福利国家的本质得以揭示。虽然这一文献在第二次世界大战后半个世纪的发展中取得了丰硕的学术成果,但对于理解今天我国“共同富裕”的问题意识,还是存在一定的不足。这是因为该文献对于“共同富裕”两大并行的核心关切——分配公平和经济增长,多是割裂地进行分析,较少有将二者统筹结合起来进行研究的尝试。事实上,对于这种研究上的分裂,福利国家的主要研究者早有意识,并呼吁解决之。例如,艾斯平-安德森早在1990年就在其名著《福利资本主义的三个世界》中提示到:生产体制和福利国家体制虽然在文献中被分开研究,但二者在实践中其实“倾向于重合”(23)Gøsta Esping-Andersen,The Three Worlds of Welfare Capitalism,Princeton: Princeton University Press, 1990, p.159.。然而,即便这两者在事实上是相互嵌入的,但直到21世纪初,“不管是福利国家的学者,还是政治经济学的学者,都未能将福利国家视为国民经济体的内在组成部分”(24)Paul Pierson, “Three Worlds of Welfare State Research,”Comparative Political Studies,33(6/7), 2000, pp.791-821.。因此,由于其在聚焦经济增长的生产体制和注重分配公平的福利体制之间的研究分割,让现有社会政策和福利国家文献在把握同时强调增长和公平的问题意识(即“共同富裕”)时存在较大缺憾。换言之,要真正回答如何实现“共同富裕”这一重大问题,我们必须在社会政策研究中弥合分配(福利体制)和增长(生产体制)分析之间所存在的理论鸿沟。

三、弥合鸿沟:福利—生产体制理论

21世纪以来,弥合上述理论鸿沟的重要尝试之一,就是“福利—生产体制”(welfare production regime)理论的提出。所谓福利—生产体制,指的是“企业的产品市场战略(product market strategies)、劳动力技能发展路径(employee skill trajectories),以及对其提供支撑的一系列社会、经济和政治制度”(25)Margarita, Estevez-Abe et al., “Social Protection and the Formation of Skills: A Reinterpretation of the Welfare State,”Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage,Oxford: Oxford University Press, p.146.。这一定义揭示了福利—生产体制概念的三个层次:(1)对于一个经济体而言,其生产的基本单位是企业,而企业要实现生产效率,需要采取适于它的产品市场战略——是采取大规模批量生产的福特主义式战略,还是针对特定细分市场采取精益化生产战略,等等;(2)企业在生产中雇佣的劳动力,是经济收入分配和社会福利供给的基本对象,而劳动者在这一过程中所能分享到的经济增长成就的份额,则取决于其劳动技能对经济生产所做出的贡献,尤其是这种贡献的不可替代程度,这便是为什么在分配公平的意义上,劳动力的技能发展和成长至关重要;(3)劳动力的技能程度和类型与企业的产品市场战略的匹配,需要合适的公共政策环境(如社会保障政策、劳动力市场规制、教育培训政策,等等),而这种政策环境的构建,则是一系列社会、经济乃至政治制度支撑和运行的结果。

可见,“福利—生产体制”理论用于联结生产体制和福利国家体制的核心概念是“技能”(skills):一方面,劳动力技能是企业竞争力和经济体生产效率的根本来源,即便是人工智能和工业机器人的时代,也不是淘汰了劳动者的技能,而是对其与“新技术的适配性”(skill-technology complementarity)提出了更高的要求。另一方面,技能也是在经济发展蛋糕的分配中劳动者“议价能力”(bargaining power)的重要基础,只有当技能在经济增长过程中扮演了极为重要且不可取代的角色时,劳动者才能凭借更大的议价权以各种形式(如更高的工资和更好的福利待遇)收获经济发展成果中的更多份额。因此,“技能”既是促进经济增长的基础,又是实现分配公平的保证。正是在共同促进生产体制和福利国家体制各自目标的意义上,“技能”是两种体制的重要联结,从而构成了福利—生产体制的核心基础。如果技能是福利—生产体制的核心,那么培育不同种类技能的“技能形成系统”(skill formation system)(26)Marius R. Busemeyer & Christine Trampusch,The Political Economy of Collective Skill Formation, Oxford: Oxford University Press, 2012.,以及让这些技能与不同企业产品市场战略相匹配的制度安排,就通过一系列的制度耦合与互补,形成了不同类型的福利—生产体制。如技能专有论所述,要鼓励劳动者去习得专有型技能,需要打消其对于被此种技能“套牢”的后顾之忧,而这就需要较完善的社会保障体系。三种福利国家体制中的保守主义福利国家和社会民主主义福利国家,由于其较高的去商品化水平,正可以作为支撑这种专有型技能形成的社会保障体系,这就是为何这两类福利国家的“职业教育和培训体系”(vocational education and training,VET)都较为发达(27)当然,由于各自不同的福利供给模式——保守主义福利国家采用基于企业和产业的社会保险模式,而社会民主主义福利国家则采用普遍主义的福利供给模式,二者职业教育体系的制度安排不同:保守主义福利国家推行的是以企业协会为主体的“集体主义式技能形成系统”(collective skill formation system),而社会民主主义福利国家建立的则是“国家主义式技能形成系统”(Statist skill formation system)。。有了具备专有型技能的劳动者,企业便能采取一种专注于“细分市场”(niche market),从而进行精细化生产的产品市场战略。这种深耕于某方面专精市场领域的生产战略,又要求企业与投资人、工会、上下游供货商等市场行为主体形成一种长期而固定的合作关系,而这只有在公司治理、劳资关系、企业间关系等领域的“协调问题”(coordination)是通过“战略互动”(strategic interaction)的方式来解决的制度环境中才能实现,而这种环境在协调型市场经济(CME)的生产体制中更容易实现。于是,福利国家体制中的保守主义福利国家和社会民主主义福利国家,便更可能与协调型市场经济的生产体制构成制度上的互补关系,从而形成“保守主义福利—生产体制”(conservative welfare production regime)和“社会民主主义福利—生产体制”(social democratic welfare production regime)。

与专有型技能要求福利国家体制具有较高去商品化水平恰恰相反,当福利国家体制的去商品化水平较低时,劳动者才会更有动力去习得通用型技能,这是因为通用型技能的可迁移性此时能够作为一种“保险”,来帮助劳动者抵御社会风险。于是,在去商品化水平较低的自由主义式福利国家体制之下,便形成了一种强调学术教育而非职业教育的“自由主义式技能形成系统”(liberal skill formation system),从事通用型技能的培育。依赖于劳动者的这种可迁移性强、标准化程度高的技能,企业便能采取一种标准化、大批量生产的产品市场战略(如福特主义式生产),从而在迎合甚至引领消费者快速的需求变化上形成竞争优势。这种不要求在细分领域内深耕而追求产品快速升级迭代,甚至在多个产品赛道间频繁切换的市场战略,自然要求企业在公司治理、劳资关系、企业间关系等领域能够灵活寻找和改换合作对象,这种灵活性自然不可能来自于协调型市场经济中所强调的长期而耐心的战略互动,它只能依赖于快速变动的市场价格信号,而高效地生成和传递这样的信号,正是自由型市场经济(LME)的生产体制所擅长的。因此,与自由主义式福利国家体制形成制度互补的,正是自由型市场经济的生产体制,二者的结合构成了“自由主义福利—生产体制”(liberal welfare production regime)。

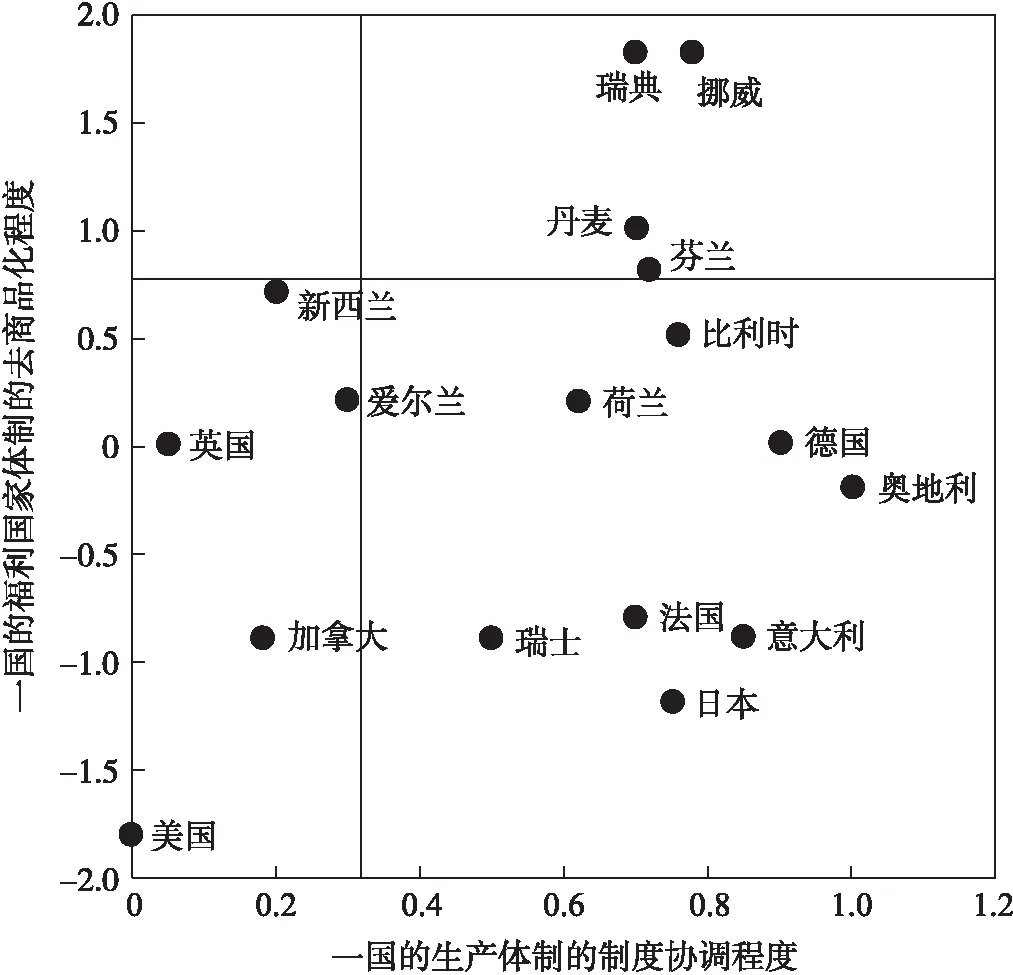

如果上述关于福利国家体制和生产体制之间通过制度耦合而形成福利—生产体制的理论分析是正确的,那么我们应该看到分属于不同福利国家体制和生产体制的具体国家之间会出现如该理论所预期的聚类现象。刻画一个国家属于何种福利国家体制的重要变量是去商品化程度;而描绘其属于哪种生产体制的变量则是其经济生产的“制度性协调程度”(coordination degree)。对于前者,我们可以选择希克斯和肯沃西提出的“福利社会主义”(welfare socialism)指标(28)Alexander Hicks and Lane Kenworthy, “Varieties of Welfare Capitalism,”Socio-Economic Review,1, 2003, p.33.,其对于原初的艾斯平-安德森在《福利资本主义的三个世界》中所采用的指标进行了较大改进;至于生产的协调程度,本文选择霍尔和金格里奇提出的“经济协调程度”(economic coordination)指标(29)Peter Hall and Daniel W. Gingerich, “Varieties of Capitalism and Institutional Complementarities in the Macroeconomy: An Empirical Analysis,”British Journal of Political Science,39(3),2009, p.14.,将这两个指标分别置于纵轴和横轴,基于数据可得的主要OECD国家的情况,我们可以得到图1。

图1 OECD主要国家在去商品化程度和经济协调程度上的聚类情况

由图1可见,当代主要发达国家在福利国家体制的去商品化程度和生产体制的经济协调程度两个维度上聚类出现了三个群体,分别是:高去商品化程度(基于全体国民的社会公民权)和高经济协调程度相匹配的瑞典、挪威、丹麦、芬兰等北欧国家,中等去商品化程度(基于产业或职业等群体)和高经济协调程度相补充的德国、比利时、奥地利等欧洲大陆国家(30)事实上,当前文献往往也将日本归为此类福利生产体制,这契合将日本福利国家视为“生产主义福利体制”的主流社会政策理论,参见林闽钢、吴小芳:《代际分化视角下的东亚福利体制》,《中国社会科学》2010年第5期。,较低的去商品化程度和较低的经济协调程度相伴随的美国、英国、爱尔兰等盎格鲁—撒克逊国家。不难看出,虽然现实中的国家可能处于不同聚类之间的灰色地带,但在整体态势上三种聚类基本支持了前文理论分析所论述的三种福利—生产体制的理想类型,我们将其总结为表1。

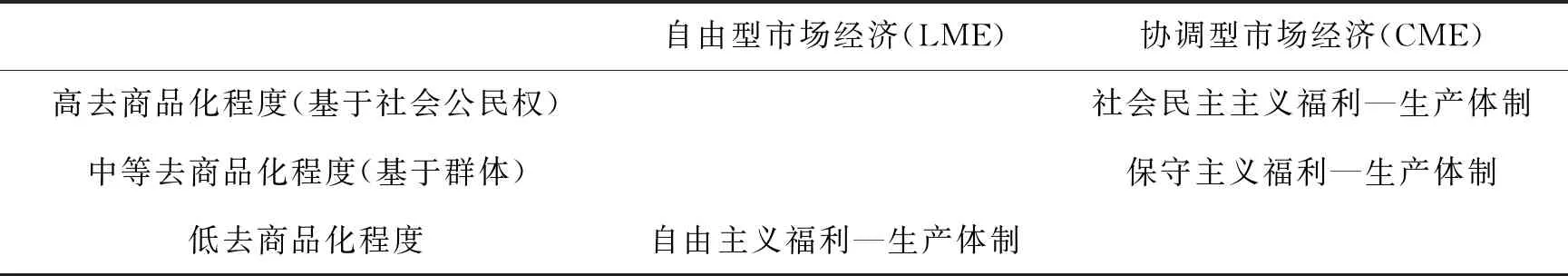

表1 福利—生产体制的三种理想类型

四、三种分配与共同富裕的社会政策基础

福利—生产体制理论的主要意义之一,就是其从统筹经济增长和分配公平的角度,对社会政策的本质进行了重新阐释,从而改变了对这一本质的传统认知。通常认为,社会政策在实质上是“组织化的权力被有意识地用于以政治和行政的渠道来对市场力量运行的纠正”(31)Asa Briggs, “The Welfare State in Historical Perspective,”European Journal of Sociology / Archives Européennes de Sociologie / Europäisches Archiv Für Soziologie,2(2), Cambridge: Cambridge University Press, 1961.。在这种传统认知之下,社会政策便难以与依赖市场经济的现代经济增长模式相统一,从而要兼顾经济增长和分配公平的“共同富裕”便成为一个具有内在矛盾的理念。然而,在福利—生产体制的理论视野下,社会政策便不再只是政治力量对经济发展蛋糕进行划分的工具;事实上,正因为在福利分配和经济生产上存在着政策环境和制度支撑之间的耦合,社会政策与经济政策等其他公共政策门类之间便变得不再截然可分,它们之间其实在“功能等价”(functional equivalence)的意义上存在一种辩证关系。所谓“功能等价”,指的是一些传统的社会政策,由于其可能间接地服务于经济增长,因此在实现类似的促进经济发展功能的意义上,这些社会政策可被视为经济政策;反过来,对于一些经济政策,由于其与社会政策之间的制度耦合,它们也能推动收入分配的公平和社会福利的提供等重要功能的实现。因此,基于这种政策之间可能相互转换的辩证视角,我们便能告别对社会政策本质的狭隘理解,从而对其有一个更广义的诠释。于是,在这种诠释之下,社会政策具体可以分为三类:“显性社会政策”(Explicit Social Policy)、“隐性社会政策”(Implicit Social Policy)以及“私营部门社会政策”(Private Social Policy)。通过分析这三类社会政策,尤其是它们与三种分配的紧密联系,我们就能揭示广义理解的社会政策如何促进共同富裕。

所谓“三种分配”,指的是初次分配(第一次分配)、再分配(第二次分配)与三次分配(第三次分配)。这套概念最早由厉以宁于1994年提出。他在《股份制与现代市场经济》一书中指出:“通过市场实现的收入分配是‘第一次分配’;通过政府调节而进行的分配是‘第二次分配’;个人出于自愿在习惯与道德的影响下把可支配收入的一部分或大部分捐赠出去是‘第三次分配’。”(32)张乐:《厉以宁教授关于“三次分配”的论述》,《中国经济评论》2021年第9期。在1997年6月发表的《关于经济伦理的几个问题》一文中,厉以宁对初次分配、再分配与三次分配这三个概念进行了进一步阐释:“当我们谈到市场经济中的收入分配的时候,往往把人们向市场提供生产要素所取得的收入称为第一次分配。政府再把人们从市场取得的收入,用税收政策或扶贫政策进行再分配,这就是第二次分配……在市场分配和政府分配之后,第三次分配是存在的,这就是在道德力量影响下的收入分配。第三次分配是指人们完全出于自愿的、相互之间的捐赠和转移收入,比如说对公益事业的捐献,这既不属于市场的分配,也不属于政府的分配,而是出于道德力量的分配。”(33)厉以宁:《关于经济伦理的几个问题》,《哲学研究》1997年第6期。

前述福利—生产体制理论视角下的三种社会政策,除了能以各种形式服务于经济增长目标外,还能促进不同类型的分配的公平性。

首先,所谓显性社会政策,指的是在养老、医疗、工伤、失业、生育等传统领域的社会福利政策,其本质是当公民年老、生病、受伤、下岗或生育子女后“劳动力市场参与中断”(labour market disruption)时政府对公民提供的“收入支持”。不难看出,显性社会政策一方面能够有效地帮助公民应对各种社会风险所导致的就业中断,从而给予其进行技能投资的激励;另一方面,不管显性社会政策采取的形式是“选择主义福利”(Selectivism)——政府向符合财产调查要求的低收入群体或弱势群体提供现金补贴、物资援助或服务救济,还是“普惠主义福利”(Universalism)——政府向全体公民提供同等水平的福利资金或服务,其都能在一定程度上提高第二次分配的程度。这是因为这两类福利通常不需要公民缴费,所需资金一般来自政府税收。尽管当前世界各国采用的具体税收规则不同,但各国税收体制的设计基本上都是使公民的税收负担与收入能力呈正比,即高收入群体需要缴纳更多的税款。对于选择主义福利而言,政府从高收入群体那里多征收来的税款被定向转移给低收入群体或弱势群体。对于普惠主义福利而言,尽管全体社会成员获得的福利是相等的,但高收入群体缴纳的税款更多,这实际上也缩小了高收入群体与低收入群体之间的收入差距。因此,显性社会政策总体上都会对再分配的公平性起到促进作用。当然,由于“再分配悖论”(paradox of redistribution)的存在,与将福利瞄准低收入群体或弱势群体的选择主义福利相比,给予全体公民平等福利待遇的普惠主义福利的再分配效果更好(34)这是因为在实施选择主义福利时,社会中的高收入群体只有缴费的义务而没有获得相应福利待遇的权利。这会打击高收入群体认真工作的积极性,使他们参与公共福利体系的动力不足,从而制约社会救助政策具有的再分配功能的发挥。而普遍主义福利则通过将全体公民纳入潜在福利接受者的范畴,能够有效地动员起包括高收入群体在内的各阶层积极参与福利体系资金的筹集和发放。参见Walter Korpi and Joakim Palme, “The Paradox of Redistribution and Strategies of Equality: Welfare State Institutions, Inequality, and Poverty in the Western Countries,”American Sociological Review,1998, pp.661-687.。

其次,所谓隐性社会政策,指的是在传统社会福利领域之外的其他能够间接影响公民福利的公共政策,如打击产品市场资方垄断的竞争政策、减轻国内产业所遭受的国际竞争压力的贸易保护政策、防止国内劳动力市场受外国工人冲击的移民管制政策,等等(35)蒙克:《从福利国家到福利体系:对中国社会政策创新的启示》,《广东社会科学》2018年第4期。。对于这些不同形式的隐性社会政策,现有文献已经进行了相应研究,本文不展开,只重点讨论其中的职业教育和培训政策以及财税福利政策。

职业教育和培训政策是构成一国技能形成系统的最基本政策环境,通过影响劳动力的技能发展路径来影响经济增长表现,尤其是以知识/技能密集为特征的当代经济的发展绩效。另外 ,它还能通过影响劳动者的市场议价能力,塑造初次分配的公平性。如前所述,初次分配是指在市场规律的作用下,每一个参与市场经济的个体根据其贡献的生产要素来获得相应的报酬,这种报酬便形成各要素提供者的初次分配收入。由于有的个体付出的生产要素多,有的个体付出的生产要素少,有的个体付出的生产要素更稀缺,有的个体付出的生产要素更充裕,因此,初次分配的结果将自然地在要素提供者之间形成收入差距。初次分配虽然无法实现结果公平,但若能严格遵循市场规律进行报酬分配,这种收入差距依然能够被控制在合理的范围内(36)雷根强、蔡翔:《初次分配扭曲、财政支出城市偏向与城乡收入差距——来自中国省级面板数据的经验证据》,《数量经济技术经济研究》2012年第3期。。但在现实中初次分配往往会出现明显的扭曲,这是由于劳动要素在市场中的议价能力要弱于资本要素,使得后者能够尽可能地剥削前者以攫取剩余价值,采取的手段之一便是尽量压低支付给劳动者的工资和福利,这一现象在低技能劳动者和灵活就业人员等群体身上更为明显(37)李福安:《论社会主义市场经济条件下政府调节初次分配的理论依据与路径》,《当代经济研究》2010年第8期。。为解决这一问题,提高初次分配的公平性,就需要提高劳动者的议价能力,而要实现这一点,除了加强工会组织对企业决策的参与以及促进工资集体协商之外,还可以通过提高和塑造劳动力技能的途径——如果劳动者拥有的是高水平技能,或是资方生产所不得不依赖的专有型技能,那么劳动者就不能被资方轻易替换,从而也就能在初次分配过程中具有更高的议价能力。因此,隐性社会政策,尤其是作为其主要体现的职业教育和培训政策,能够对初次分配的公平性起到促进作用。

另一种重要的隐性社会政策——财税福利,该概念来自于理查德·蒂特马斯(Richard Titmuss)对“公共福利”(public welfare)、“职业福利”(occupational welfare)和“财税福利”(fiscal welfare)做出的区分(38)David Reisman,Richard Titmuss: Welfare and Society,London: Palgrave Macmillan, 2001.。所谓“财税福利”,指的是政府制定的具有隐含社会福利效果的财税政策。例如,针对特定人群的税收减免,作为一种隐性的再分配手段,能够起到提升其社会福利水平的作用。而针对公益性捐赠的税收减免能够促进第三次分配,是出于如下机制。首先,对于捐赠者而言,只要他们捐赠出去的金额少于不捐赠时他们须按税率缴纳的税款,捐赠者就会被激励捐出这部分财富。而由于高收入群体面对的税率更高,因此基于公益性捐赠的税收减免对高收入群体参与公益捐赠的激励更强,这有利于调节高收入群体的收入。其次,对于受捐赠者而言,由于募集到的公益捐款通常用于为低收入群体或弱势群体提供救助,因此公益性捐赠有利于提高低收入群体或弱势群体的收入水平。最后,对于政府而言,虽然在对公益性捐赠进行税收减免的期间,政府损失了一笔可观的税收收入,但由于公益慈善事业的发展,许多原本应当由政府承担的公共产品和公共服务供给让渡给公益组织承担,这就为政府节省了一笔公共支出。因此,只要政府损失的税收收入少于节省的公共支出,政府便会被激励实施针对公益性捐赠的税收减免政策。综上,面向公益性捐赠的税收减免通过塑造包括捐赠者、受捐赠者、政府等利益相关主体的参与动机,有利于缩小高、低收入群体之间的收入差距,从而促进共同富裕目标的实现(39)叶姗:《社会财富第三次分配的法律促进——基于公益性捐赠税前扣除限额的分析》,《当代法学》2012年第6期。。

最后,所谓私营部门社会政策,指的是由非公共部门(如公司)提供的能够改善企业员工福利的措施,如企业年金、企业健康保险、企业培训,等等,其类似于蒂特马斯所说的职业福利。不难看出,企业之所以愿意提供这样的员工福利,一个重要考虑就是降低员工流动性,让员工长期留在该企业,专心钻研企业的生产战略所需要的技术,从而形成“产业专用型”(industry-specific)甚至“企业专用型”技能(firm-specific)。拥有如此专业程度技能的劳动者,一方面当然是强大企业竞争力和良好经济增长表现的基础,另一方面也是难以被取代、从而拥有极高议价能力的市场主体,这让其能在初次分配中获得较大份额。然而不能忽视的是,这样建立在私营部门社会政策基础之上的企业培训体系,本质上是一种“分裂式的技能形成系统”(segmentalist skill formation system),其在能够享受企业福利从而专注于提高专有型技能的正式工人,与无法享受这种待遇从而流动性强的低技能非正式工人之间造成了一道难以逾越的鸿沟。这种技能形成系统,在提高前者那样的“劳动力市场内部人”(labor market insider)在初次分配中的所占份额的同时,可能会恶化以后者为代表的“劳动力市场外部人”(labor market outsider)的收入和福利待遇。因此,私营部门社会政策,由于其定义就决定了它不可能具有很强的公共性,它对于整体的初次分配的效果如何还要具体分析。

总而言之,福利—生产体制理论所理解的广义社会政策,包括显性社会政策、隐性社会政策以及私营部门社会政策三类。这三类社会政策,或是通过作用于技能形成系统促进经济发展,或是通过其他途径影响经济增长。同时,它们也通过各自不同的方式,作用于三种分配,影响着经济蛋糕分配的公平性。因此,共同富裕目标的实现,离不开有效的社会政策,这便是共同富裕的社会政策基础。

五、实现共同富裕的比较制度优势

虽然上述三类社会政策都能促进实现共同富裕,但它们各自所需要的配套制度却并不相同——甚至有的时候,适合于某种社会政策的制度安排,反而会不利于另一类社会政策的推行。因此,在现实中,不同的福利—生产体制,由于其各自的制度安排不同,它们所擅长的社会政策类型便会有差异。也就是说,某种福利—生产体制,更擅长于用某个类型的社会政策来兼顾经济增长和分配公平。这就是实现共同富裕的比较制度优势。以下本文将结合相关理论和西方主要国家的经验事实,对这一概念进行阐释。

“比较制度优势”源于经济学中的经典概念——“比较优势”(Comparative Advantage)。所谓“比较优势”,描述的是由于各自相对的资源禀赋不同,一个经济行为者(个人、企业、国家等)能够以低于另一个行为者机会成本的方式进行某项行为的现象。例如,即便生产者甲对于两种商品的制造都要比生产者乙有优势,但由于甲的资源有限,它就应该专注于生产那种相较于乙优势更大的商品,而不应分散资源、四面出击。同样的逻辑,所谓“比较制度优势”(Comparative Institutional Advantage),描述的是“一个政治经济体的制度结构赋予其从事某种特定活动的(相对)优势”的情况(40)Peter A. Hall and David Soskice (eds.), Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage,Oxford: Oxford University Press, p.37.。也就是说,一个国家的制度安排,就像其资源禀赋一样,给予了它不同的可支配资源;这些制度所赋予的政治和行政资源,让这个国家能以较低的机会成本推行特定种类的政策。因此,一个国家由于资源有限,为实现某个目标,应该理性地选择推行其机会成本更低的政策措施,而不应处处用力。否则,即便能实现政策目标,所产生的政治和社会成本也可能过大,使得引发的问题比解决的问题更多。

对于“共同富裕”目标的追求也同样如此。的确,尽管三类社会政策都在理论上可以帮助兼顾经济增长和分配公平,但正如不同福利—生产体制在现实中的政策实践所将要揭示的,主要国家并不是采取“三箭齐发”的方式,而都是专注于自身较有制度优势的那类社会政策来实现增长和分配之间的统筹兼顾。

首先,对于社会民主主义福利—生产体制,由于其历史悠久的“统合主义”(corporatism)的制度安排,在全国层面组织起来的工会在与资方的谈判中具有强大的议价权。于是,基于这种组织性的工人力量,再加上该力量所支持的社会民主党的长期执政,社会民主主义福利—生产体制所擅长的是一系列以国家力量组织的显性社会政策(以及部分隐性社会政策),包括以社会公民权为核心的社会福利政策、层级较高的工资集体协商政策、国家主义的技能形成政策,等等。经由这样的社会政策,社会民主主义福利—生产体制能够改善初次分配和再分配领域的公平性。然而,也正是由于国家在福利供给领域的政策干预,导致了国家对社会的“挤出”:国家所提供的高福利以及为支撑这一公共福利水平而征收的高税收,让社会组织没有必要、没有财政实力、甚至没有意愿来进行大规模的慈善活动。换言之,社会民主主义福利—生产体制之下的第三次分配并不发达。

瑞典便是这种主要依靠显性社会政策提高再分配环节公平性的社会民主主义福利—生产体制的典型例子。20世纪40年代以来,瑞典的福利体系在瑞典社会民主工人党(Sweden Social Democratic Party,SAP,以下简称瑞典社民党)的指导下逐步建立。瑞典社民党的核心理念之一是追求平等,这种平等便体现在瑞典的高税收和全民福利体系之中。瑞典的企业和个人需要上缴的税款要高于其他许多资本主义国家,一度被列为西方国家之最。高税收是瑞典用来合理调节高收入群体收入的有效手段。此外,二战后,瑞典逐步建立起公民人人有份的全民就业、全民养老金、全民医疗保险、全民免费教育等制度。瑞典公民无论从事何种职业,无论生活在哪一地区,都可以享受到水平大体相同的福利待遇。瑞典税收制度和全民福利体系作为再分配的有效手段,有力地缩小了瑞典国内的收入分配差距。研究表明,2003年,税收使得瑞典初次分配后的基尼系数下降了7.5%,社会转移政策则使基尼系数进一步下降了15%(41)Joakim Palme, “Income distribution in Sweden,”The Japanese Journal of Social Security Policy,5(1), 2006, pp.16-26.。在2004至2012年,由于瑞典税收制度向低税负模式转型,加上瑞典全民福利体系的普惠性减弱,瑞典的社会转移政策对于减贫的作用呈现出弱化的趋势。但在这一时期,瑞典的贫困发生率始终因社会转移政策的实施而得到降低(42)Joakim Palme and Axel Cronert, “Trends in the Swedish Social Investment Welfare State: ‘The Enlightened Path’ or ‘The Third Way’ for ‘the Lions’,”Herman Deleeck Centre for Social Policy,University of Antwerp, 2015.。

其次,对于保守主义福利—生产体制,其基于产业或行业的社会保险模式将劳动者的收入和社会保障给付紧密挂钩,这种致力于对地位维持的实现给予了工人参与职业教育和公司培训从而习得专有型技能的动力,这类技能提高了同样利用此种技能进行生产的企业对这类工人的依赖,加强了后者的议价能力,从而促进了初次分配的公平性。然而,俾斯麦式的社会保险在本质上是一种面临类似社会风险的特定人群所享有的俱乐部品,而非基于社会公民权原则在各阶层人民之间进行分配的公共品,因此其再分配的程度较低。而且,这样有限的再分配程度也被劳动力市场内部两类人群之间的鸿沟——享受公司福利和内部职业培训的劳动力市场内部人和无法享受如此待遇的外部人之间的鸿沟——所加剧。因此,保守主义福利—生产体制所擅长的社会政策,是推动初次分配公平性的隐性社会政策(如职业教育)和私营部门社会政策(如公司提供的福利和职业培训)。

在这些方面,保守主义福利—生产体制的典型代表是德国。德国素来以工匠精神闻名于世,这与德国一直高度重视职业教育密不可分。德国的职业教育主要服务于两个目标:一是为年轻人的职业发展奠定基础;二是为德国经济的发展提供人才保障。为此,德国建立了“双轨制”(dual-track)职业教育体系。所谓“双轨制”职业教育,是指接受培训的人员不仅需要作为学生前往职业学校上课,通过课程学习提高理论知识素养,还需要作为实习生在企业或者中小企业联合培训中心接受培训,通过实践操作提升专业技能水平。“双轨制”职业教育由职业学校教学和企业实习培训两部分组成,这两种教育形式相互配合、相互促进,有效提升了德国劳动力的知识和技能水平,为在初次分配阶段纠正收入分配扭曲奠定了基础。除了职业教育这样的隐性社会政策,作为私营部门社会政策的重要体现,德国主要企业所提供的公司内部职业培训也是改善初次分配公平性的重要手段。例如,德国宝马公司(BMW)就十分重视为员工,尤其是其技术工人提供入职后的继续教育和培训。这些继续教育的目的是为了实现员工的知识更新和个人的持续发展,帮助员工改善自身的工作表现,从而提高工作报酬,因此继续教育的效果在一定程度上表现在员工的收入提升上。这有利于在初次分配阶段缩小劳动要素与资本要素之间的收入差距,修正初次分配结果的扭曲。

最后,对于自由主义福利—生产体制,其原子化的劳动力市场使其缺少有组织的工人力量,这种政治力量的缺失使得面向普通劳动者的福利再分配难以获得必要的政治支持。没有帮助工人抵御社会风险的显性社会政策,劳动者便没有动力去习得专有型技能,而是更愿意去学习通用型技能。这样的通用型技能,如果处于技能阶梯的高端——如金融、咨询等“高级通用型技能”(high-general skills),那么就能给技能的所有者带来高工资等形式的回报;但如果其处于技能阶梯的低端——如低端服务业岗位的“低级通用型技能”(low-general skills),那么相关工人的可替代性就很强,从而议价能力就会很低。换言之,在以通用型技能为主的劳动力市场环境,初次分配结果的不平等程度将会较高。同时,由于劳动者能够凭借自己的通用型技能实现快速流动,企业也就没有动力对其提供职业福利并对其进行职业培训。可见,旨在促进初次分配和再分配环节公平性的社会政策,并非自由主义福利—生产体制的专长。然而,由于这一体制可以保证企业经营和市场运作的灵活性,国家干预的程度较低。于是,在自由主义福利—生产体制之下,并不存在另外两种体制所面临的国家挤出社会的问题,社会团体仍然保持着参与捐赠和慈善活动的动力和活力。因此,在这种社会活力的基础之上,自由主义福利—生产体制所推行的通过减税鼓励慈善捐赠的财税政策将获得更好的效果。换言之,通过类似的隐性社会政策来促进第三次分配,才是自由主义福利—生产体制的比较制度优势。

美国就是依赖财税政策推动第三次分配的自由主义福利—生产体制的主要例子。虽然以公益慈善、志愿服务等形式进行的第三次分配具有非强制性、民间性、主体多元性等特点,其实现受到社会成员自身的高层次需求(如道德力量、精神力量、文化因素、价值追求等)的影响(43)王名、蓝煜昕、王玉宝等:《第三次分配:理论、实践与政策建议》,《中国行政管理》2020年第3期。,但政府公共政策和制度设计在这方面对社会成员参与三次分配的巨大引导作用也不应忽视。在后一方面的探索,有助于我们解释一个在对美国与其他欧洲福利国家的比较中常常出现的让人困惑的现象:美国的正式福利支出远低于欧洲传统福利国家,但美国的社会福利水平却并没有落后欧洲国家很多。为解释这一现象,克里斯托弗·霍华德(Christopher Howard)提出了“隐形福利国家”(hidden welfare state)的概念(44)Christopher Howard, “The Hidden Side of the American Welfare State,”Political Science Quarterly,108(3), 1993, pp.403-436.。这个概念与前文所述的隐性社会政策概念异曲同工:美国正是推行了一系列“看不见”的社会政策措施,才使得它在政府福利支出远少于欧洲福利国家的情况下依然保持不低的社会福利水平。这些措施中的重要一项,便是“慈善捐款扣除”(charitable-contribution deduction)制度。作为隐性的财税福利的重要代表,美国的慈善捐款扣除制度建立于1917年。根据有关规定,公民参与慈善捐赠的部分可以免除所得税、资本利得税和遗产税(45)Nicolas J. Duquette, “Founders’Fortunes and Philanthropy: A History of the US Charitable-contribution Deduction,”Business History Review,93(3), 2019, pp.553-584.。例如,美国的遗产税税率约为45%(华盛顿州额外征收20%的州遗产税),资产增值税则在15%~35%。若公民选择将财产捐赠给慈善基金会,则不需要缴纳上述两种税款。而慈善基金会每年只需要将总资产的5%用于捐赠,就可以使整个基金会获得税收减免的好处。基金会剩余95%的资产可以用来投资,使慈善本金不断放大,从而滚动增值,继续用于慈善事业。美国的慈善捐款扣除制度鼓励了美国公民(特别是许多顶级富豪)参与公益慈善事业。而美国的慈善基金会通常将募得的捐赠资金用于多种用途,改善低收入群体或弱势群体的收入状况是其中的重要议题之一。可见,美国的慈善捐款扣除制度通过合理调节高收入群体收入,同时提高低收入群体的收入水平,能够在不加重政府公共支出压力的前提下,在第三次分配的环节帮助优化美国的收入分配结构,缩小收入分配差距。

六、结论:对中国的启示

我国应采取何种社会政策来促进共同富裕的实现?要回答这一问题,我们需要明确社会政策在统筹经济增长和分配公平上所起到的作用,并且分析这一作用的发挥需要以何种制度安排为前提。基于福利—生产理论对社会政策的广义理解,本文发现:显性社会政策、隐性社会政策和私人部门社会政策能够以不同方式在促进经济增长的同时,优化在初次分配、再分配、三次分配等环节上的分配结构,从而实现经济增长和分配公平的统筹协调发展。然而,在不同福利—生产体制的互不相同的制度语境下,这三类社会政策的推行将带来不同的成本。这意味着一个国家在三类社会政策上平均用力并非明智之举,而应选择符合其比较制度优势的社会政策,从而最有效地在该国推动共同富裕目标的实现。

因此,要回答中国需要何种社会政策来实现共同富裕,本质上是要回答中国究竟是一种什么样的福利—生产体制,由此我们才能推导出最适合于在我国促进共同富裕目标实现的社会政策。对中国的福利—生产体制的探讨,需要专文进行,但本文作者之前在比较视角下对中国政治经济模式进行的研究,可以作为这一探索的起点(46)蒙克:《主题与变奏:比较视野下的中国模式》,《开放时代》2021年第4期。。该研究结合格申克龙的后发展理论和资本主义多样性理论,认为一个经济体在工业化初期时的资本充裕程度,塑造了它赖以推动工业化的主导经济制度:资本充裕的经济体将依赖自由市场,从而形成自由型市场经济;资本中度稀缺的经济体将依赖指导性较强的产业银行和组织性较高的劳资群体,从而形成协调型市场经济;资本极度稀缺的经济体将依赖国家干预,从而形成一套“政府主导发展”的经济制度。很明显,在20世纪才开始工业化赶超的诸多后发经济体,如苏联和中华人民共和国,就属于第三类。但中国由于不同于苏联的独特的历史进程——尤其是强调地方自主性和激进主义传统的共产主义革命,它所形成的是一种以地方政府竞争驱动的、强调中央引导下的地方试验的“国家主义”(Statist)政治经济模式。

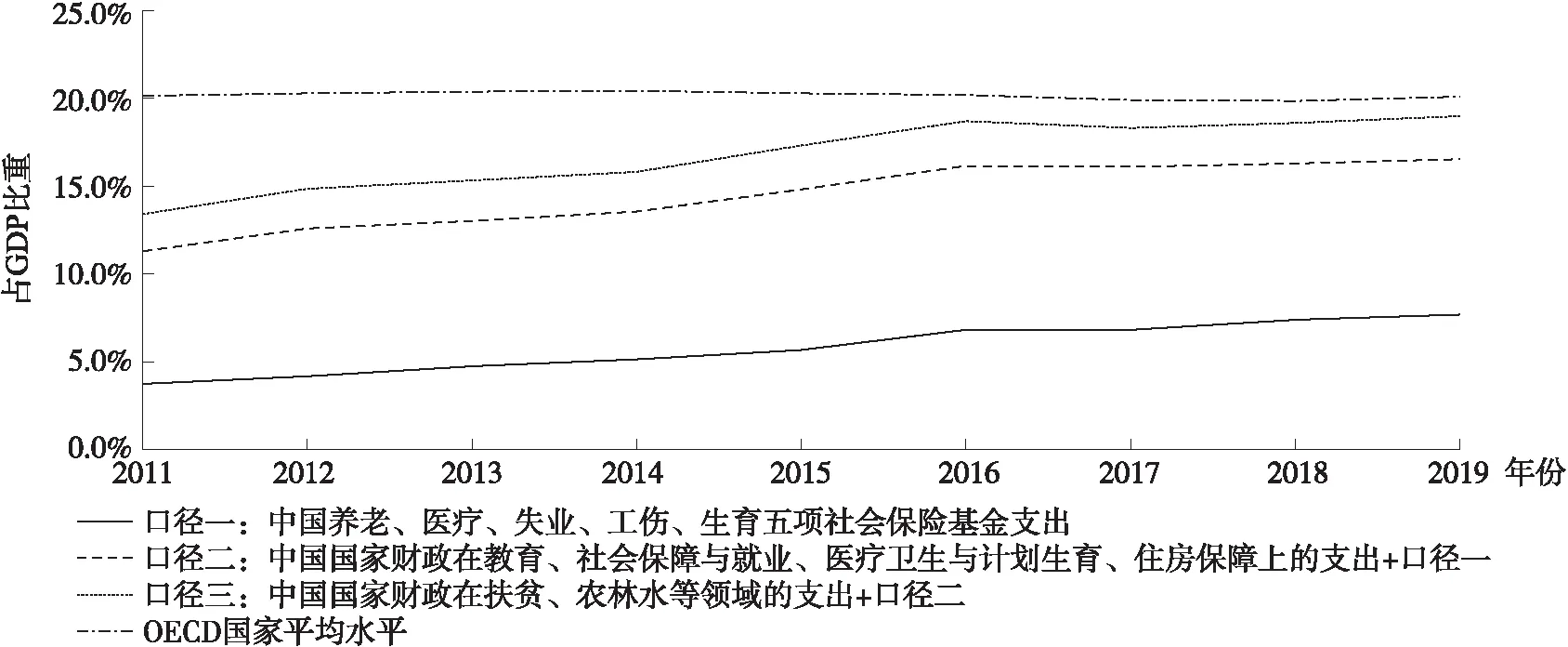

如果这是中国当前主导的政治经济模式,那么其福利—生产体制必然也会带有这种模式的国家主义特质。这样的福利—生产体制,在推动实现“共同富裕”的目标时,所擅长的更可能是显性社会政策。正如在社会民主主义福利—生产体制中我们所看到的,显性社会政策的推行需要国家具有较强的国家能力和较高的政治合法性,而这两者都是中国所具备的。这也解释了中国近年来在各项显性社会政策领域政府支出的增多。的确,如下页图2所示,如果以社会政策支出的全口径来衡量,中国今天的社会政策相关政府支出占国民生产总值的比重,已经可以比肩OECD国家的平均水平。

图2 中国社会政策公共支出占GDP比重及国际比较(2011—2019年)数据来源:《中国统计年鉴》(2012-2020),OECD数据库(OECD Stats)。

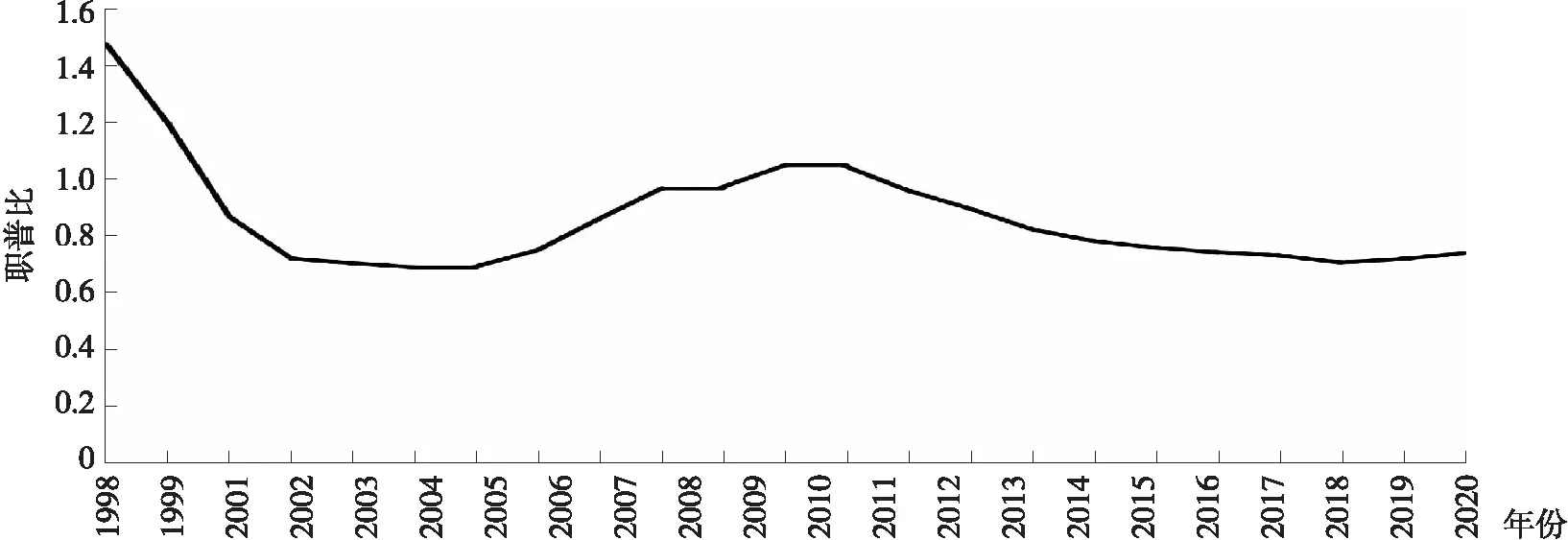

恰恰是因为中国当今的社会政策支出水平在不断攀升,我们才要优化显性社会政策的推行,尤其是要将其导向服务于经济发展,防止其成为仅仅是分蛋糕的再分配工具,否则共同富裕所强调的兼顾增长和分配的目标便无法实现。在这方面,社会民主主义福利—生产体制的经验值得借鉴:在这一体制之下,高税收和高福利的模式之所以能得以持续,原因就在于这一政策环境本质上能够服务于工人技能水平的提升,从而为经济增长提供根本动力,而这有赖于国家主导、劳资组织配合的技能形成体制。我国虽然已经意识到职业教育的重要性,并一直鼓励其发展,但中国的职业教育一直难以成长为重要的促进经济增长的动力来源。例如,在中等教育阶段,中国家庭参与职业教育的积极性普遍不高,职普比长期以来停留在二者为1∶1的政策目标之下(见下页图3)。究其原因,还是技能形成、社会保障和经济收入之间的联系不强,学生和家长对参与职业教育仍有后顾之忧,从而缺乏参与动力。

图3 中国中等教育职普比趋势(1998—2020年) 数据来源:《全国教育事业发展统计公报》(1999-2021年)。中等教育职普比=中等职业教育招生人数/普通高中教育招生人数;中等职业教育包括普通中等专业学校、职业高中、技工学校和成人中等专业学校。

为解决这一问题,社会民主主义福利—生产体制以及保守主义福利—生产体制的技能形成系统中鼓励企业和产业协会深入参与职业教育的经验就十分值得借鉴:没有企业和行业协会的参与,市场条件和技术变迁对劳动者技能的真正需求便无法反映到职业教育的课程和培训中,职业教育便无法成为一个能带来经济收入、社会安全以及职业声望的发展路径。只有当职业教育成为一个有吸引力的选项,中国劳动者的技能才能得以提升,国民经济的高质量发展以及较为公平的初次分配才有望得到兼顾。而初次分配环节公平性的提升,也能降低再分配环节的社会需求和压力,从而避免过高的再分配影响经济发展。

职业教育与培训是一项重要的隐性社会政策。事实上,我国一直都擅长采用隐性社会政策来促进社会福利。这是由我国所具有的“生产主义福利国家”的特质决定的。所谓生产主义福利国家,指的是为实现经济发展和赶超而将社会福利目标置于经济政策之下的经济体(主要是东亚发展型国家)。这当然会导致社会政策从属于经济政策,但辩证地看,这也意味着覆盖全局的经济政策会间接地执行社会政策的功能。例如图2所展示的,国家的农林水支出虽然本意是改善农业生产条件,发展农村经济,但其客观上必然会提高农村居民的社会福利水平,而财政扶贫支出就更是如此。因此,类似这样的带有社会福利意涵的经济政策,本质上就是一种隐性社会政策,中国作为发展型国家和生产主义福利国家的制度安排,使得我国在这类社会政策的推行上具有比较制度优势,而这类政策当然能够在经济发展的前提下缩小城乡收入差距,从而促进共同富裕的实现。当然,我国所擅长的隐性社会政策,由于中国福利—生产体制的国家主义特质,仍然是以国家为主导的政策。在一些需要市场和社会力量扮演重要角色的隐性社会政策领域——如上文讨论的亟需企业和产业组织参与的职业教育,我国仍有较大的提升空间。

这种市场和社会力量在社会政策制定和执行中参与程度的不足,本质上反映了中国福利—生产体制的国家主义特质所导致的国家对社会的“挤出”。在我国的福利—生产体制之下,国家即便不是社会福利的直接提供者,也是社会保险项目的管理者,其干预的能力更随着当代信息技术的进步而不断加强。在此情势之下,市场和社会主体的自组织和志愿行动的空间其实相当有限,他们即便是要发挥作用,也需要依附于国家。这种社会能动性的缺乏,会让诉诸社会行为者主观意愿的慈善捐赠难以大规模展开。因此,我们可以推知,自由主义福利体制下的那种通过慈善捐款扣除式的财税福利政策,在我国将难以取得在促进第三次分配意义上的同等效果:这是因为即便我国政府采取了类似政策,我国的社会部门也将会由于在慈善捐赠上主观动力的有限,而对这类政策响应不足。换言之,这一类旨在促进第三次分配的财税福利政策,并不符合我国福利—生产体制的比较制度优势。

中国福利—生产体制的国家主义特质会带来国家对社会的“挤出”,但如果据此就认为应该削弱政府在社会福利供给中所扮演的角色,转而让个人及其家庭来承担主要的福利责任,那无异于因噎废食,而且也不符合实现共同富裕的要求。以个人作为社会福利保障的责任主体,是自由主义福利—生产体制的特质。然而如前所述,这一体制之所以能够而且需要做到这一点,乃是由于其依靠原子化的劳动力市场来配合劳动者的通用型技能,并依赖这两者的组合来使得企业能够灵活地应对市场变动和技术变迁,而这种灵活性对于提升经济效率和促进经济发展的价值只有在一个允许生产要素快速流动、政府干预较少的自由市场经济中才能真正实现。若一个国家的宏观环境并不是这样的自由市场经济,那么让个人及其家庭承担主要的福利责任所造成的弱势劳方及原子化的劳动力市场,将无法提高经济效率或促进经济增长;事实上,它只能恶化初次分配的不平等程度。很明显,中国的制度环境不是盎格鲁-撒克逊式的自由市场经济。因此,在中国福利—生产体制的制度语境下,不管出于任何原因,贸然削弱政府福利的供给,在社会组织难以承担起福利供给的情况下,将无益于共同富裕目标的实现。

综上所述,为实现共同富裕,中国所需的社会政策将取决于中国福利—生产体制在这方面的比较制度优势。虽然该体制的本质与特征将有待未来研究的进一步揭示,但国家主义(即以国家为主导)应是其重要特质之一。基于此,建立在相当程度的国家能力和合法性基础上的显性社会政策更符合中国福利—生产体制的比较制度优势。同时,适应于我国作为发展型国家和生产主义福利国家的制度安排,与经济政策紧密相关的社会政策也是中国福利—生产体制的擅长领域。然而,国家主义的干预会“挤出”社会的参与,这让需要市场和社会力量参与的隐性社会政策——尤其是职业教育和培训政策,成为我国需要加强的领域。强调非国家力量的参与,不意味着国家的退却,更不意味着让个人和家庭独立承担社会福利供给的主体责任。事实上,在实现共同富裕的过程中,任何一方的缺席或卸责,都不利于这一目标的最终实现。因此,共同富裕中的“共同”二字,并不仅是结果意义上的共同分享经济增长的成果,更是在实现这一结果的过程中各方的共同参与。共同富裕,换言之,既是共同分享,更是共同创造。