数字治理的多维视角、科学内涵与基本要素

李 韬 冯贺霞

(1.北京师范大学 互联网发展研究院 北京 100875;2.北京师范大学 新闻传播学院 北京 100875)

一、引 言

当今时代,以互联网、大数据、云计算、人工智能及物联网、区块链等为代表的数字技术与应用加速发展、跨界融合,已经全面渗透到人类生产生活的方方面面,对政治、经济、社会、文化产生着广泛而深刻的影响。数字技术的创新发展与应用,在培育新经济、促进新增长,开辟公共服务新渠道、满足个性化与便利化的服务需求,重塑政府治理流程、提升治理的精准化与高效化水平等方面发挥着重要作用。但同时,伴随着数字化、网络化、智能化的深入发展,隐私保护与数据安全问题,平台经济下的垄断竞争问题,工作性质变革及数字劳工问题,不同区域之间、不同群体之间的数字平权问题,互联网平台企业社会责任问题等也日益突出,数字化浪潮下政府治理、社会治理、经济治理面临一系列问题与挑战。数字化条件下,治理的数字化转型已成必然趋势,如何适应数字化变革的新趋势、树立数字化思维、创新治理路径和方法,提升数字治理的能力与水平,是摆在我们面前的一个重要课题。

我国高度重视数字技术在政府、经济、社会治理中的创新应用,党的十九届五中全会提出,“加强数字社会、数字政府建设,提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平”(1)《中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议文件汇编》,北京:人民出版社,2020年,第35页。。在全球范围处于数字技术驱动大变革的时代背景下,世界主要发达国家将数字技术广泛应用于政府治理与社会治理,而我国通过数字化手段赋能,提升治理的数字化、智能化水平,这是应对当前治理面临系列问题和挑战的迫切需要,也是有效应对国家现代化建设过程中种种风险挑战的战略选择(2)魏礼群、顾朝曦、倪光南、汪玉凯、李韬:《数字治理:人类社会面临的新课题》,《社会政策研究》2021年第2期。。

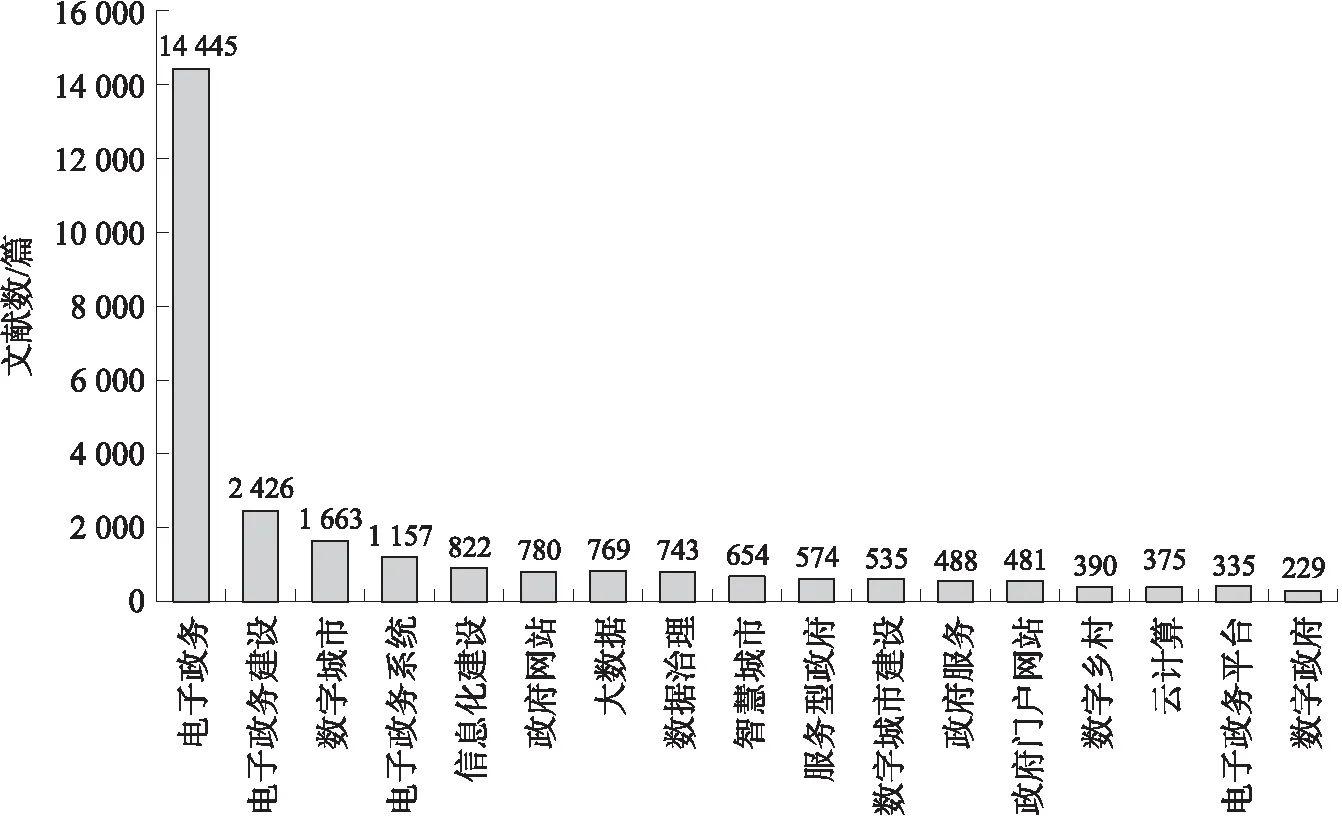

随着数字技术在治理中的创新应用,治理的内涵外延、主体客体、理念原则、制度机制、方法路径、结构流程等发生深刻变化。近年来,围绕数字治理,一些学者基于不同学科背景,从政务信息化、电子政务、数字政府、数据治理、平台治理、互联网监管、互联网治理等视角进行了深入研究(图1),但目前关于数字治理的研究还缺乏系统的理论概念框架和学术共识。事实上,数字治理是一个复杂、动态、多维、多变的体系与过程,跨越公共管理学、政治学、法学、经济学、社会学、传播学、计算机科学、网络安全等多个学科,单一的学科视角无法为复杂的数字治理问题的解决提供有效答案,单一的技术逻辑、市场逻辑、监管逻辑也都无法有效应对数字治理变革下的新模式、新问题、新挑战。那么,何谓数字治理?如何建立相对科学、合理的数字治理理论概念分析框架?如何在理论研究与实践探索基础上,构建一种新型的数字治理体系?本文在梳理数字治理相关理论渊源与演化进程基础上,界定数字治理概念内涵、外延与特征,试图构建数字化条件下的新型治理分析框架,并对新型数字治理体系构建做出初步的思考。

图1 数字治理主要研究主题分布情况资料来源:根据中国知网数据整理。

二、数字治理的多维视角

在词源上,“治理”一词源自于希腊语动词“Kubernan”,意思是“驾驶”或“转向”,柏拉图首次将这种“治理”理念用于国家规则系统的设计。14世纪中叶(1338—1339年),意大利艺术家安布罗吉奥·洛伦泽蒂(Ambrogio Lorenzetti)创作了一组(三幅)壁画,他通过壁画批判性地分析了“好政府”和“坏政府”的区别。在壁画的一部分描绘了好的政府——有一个美丽的城市,年轻女子在跳舞、孩子们在玩耍、男人们在工作;而在壁画的另外一部分,描画了糟糕的政府——没有正义、没有人在工作,只有杀害男性和强奸女性的活动。传统意义上的“治理”,是政府对国家的治理,是政府行使领导权力提升公民福利的制度安排与活动等(3)Biswas A.,“Governance: Meaning, Definition, 4 Dimensions, and Types,”School of Political Science,2020.。

20世纪80年代,现代意义上的“治理”概念被广泛应用于政策报告与学术研究中,渗透到社会科学各类分支学科。虽然治理概念在决策者和学者中被广泛讨论,但对于治理的定义尚未达成共识。1989年,世界银行《撒哈拉以南非洲——从危机到可持续增长》提出,非洲贫困与发展问题的反复出现,背后是“治理”危机,需要创造多元制度结构的政治革新(4)The World Bank,Sub-Saharan Africa: from Crisis to Sustainable Growth: A Long-Term Perspective Study,Washington D.C.:The World Bank, 1989, pp.60-61.。1992年,世界银行发布题为《治理与发展》的报告,认为治理是行使合法化权力以利用一国资源促进发展而非增长的过程。1996年以来,世界银行全球治理指数(The Worldwide Governance Indicators, WGI)项目报告了全球200多个国家和地区的综合治理和单项治理情况。全球治理指数从话语权与问责制、政治稳定和无暴力/恐怖主义、政府的有效性、监管质量、法治以及腐败控制6个维度,基于31个不同数据来源的数百个变量,获取被调研对象、非政府组织、商业信息提供商和全球公共组织部门对治理的感受(5)Kaufmann D., Kraay A. & Mastruzzi M.,“The Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues,”Policy Research Working Paper Series5430, The World Bank, 2010.。

Kaufmann等将治理定义为一个国家行使权力的传统和制度,这包括选择、监督和更换政府的过程,政府有效制定和执行健全政策的能力,以及公民和国家对经济社会治理制度的尊重(6)Kaufmann D., Kraay A. & Mastruzzi M.,“The Worldwide Governance Indicators : Methodology and Analytical Issues,”Policy Research Working Paper Series5430, The World Bank, 2010.。治理是行动者对社会规范和制度的产生、强化和再现等集体问题进行互动和决策的过程(7)Marc H., “Investigating Policy Processes: The Governance Analytical Framework (GAF) ,”Research For Sustainable Development: Foundations, Experiences, and Perspectives,Bern: Geographica Bernensia, 2011, pp. 403-424.;所有政府组织以及非政府组织、民间社会、私营部门都参与了决策过程和政策执行过程。简而言之,引导政策制定及其实施的过程可以称为治理(8)Biswas A.,“Governance: Meaning, Definition, 4 Dimensions, and Types,”School of Political Science,2020.。全球治理委员会认为,治理是各种公共或私人机构和个人管理其共同事务的诸多方式的总和,是使不同利益得以调和且采取联合行动的持续的过程,既包括有权迫使人们服从的正式制度和规则,也包括各种人们同意或以为符合其利益的非正式的制度安排。它有四个特征:治理不是一套规则,也不是一种活动,而是一个过程;治理过程的基础不是控制,而是协调;治理既涉及公共部门,也包括私人部门;治理不是一种正式的制度,而是持续的互动(9)The Commission on Global Governance,Our Global Neighbourhood,Oxford: Oxford University Press, 1995, pp.22-23.。

由上述定义可知,治理定义的差异性主要在于治理的主体、客体与过程的变化,治理主体逐渐从强调单一的政府向政府、社会组织、市场等多主体转变,治理的客体包括国家公共事务、社会事务的治理等;治理过程主要涉及公共事务的集体行动。许多学者将上述治理内涵与数字时代的治理结合起来,分别从以下多维视角来理解数字治理,对我们理解数字治理具有一定的借鉴意义。

1.基于公共管理理论视角的研究

公共管理理论视角下的数字治理侧重于通过信息化、网络化、数字化、智能化的手段解决政府治理中的复杂性问题。随着数字化技术与手段在治理领域中的不断创新应用,相关研究主要集中在政府信息化、电子政务、数字政府等方面,虽然对数字时代治理概念界定的侧重点不同,但总体上着重在于描述数字时代的政府治理是什么,或者应该是什么(10)黄璜:《数字政府:政策、特征与概念》,《治理研究》2020年第3期。。Dunleavy等较早地提出了“数字时代治理”(Digital Era Governance, DEG)概念,认为DEG是整个社会数字时代的一个运动,但DEG并不只是关于政府机构内部的数字化(11)Dunleavy P., Margetts H., Bastow S. & Tinkler J.,Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government,New York: Oxford University Press Inc, 2006, pp.216-217.。Milakovich认为数字化治理是一个更广泛的总称,指的是信息与通信技术关系的网络化扩展,包括更快地访问网络、移动服务交付、网络电话会议和使用多渠道信息技术来完成更高级别的双向交易,并论述了从电子政务向数字化政务转变的必然性,强调公民参与和信息技术对实现政府治理变革的重要性(12)Milakovich M. E.,Digital Governance: New Technologies For Improving Public Service and Participation,Abingdon:Taylor and Francis, 2012, pp.175-178.。

政府服务信息化实质上是电子政务的早期阶段,主要强调政府通过信息化的方式提供管理与服务。随着信息与通信技术的不断发展,电子政务从开始的单向信息化服务向政府与企业、公民等各参与主体的互动转变,向更为全面、系统、多渠道地向公民等参与主体提供双向、多向的服务转变。数字政府强调的是以数字化方式重塑政府运行过程和服务模式,强调政务活动内容的数字化创新(13)何圣东、杨大鹏:《数字政府建设的内涵及路径——基于浙江“最多跑一次”改革的经验分析》,《浙江学刊》2018年第5期。。事实上,政府服务信息化、电子政务、数字政府等是政府治理在不同技术条件与时代背景下的概念变体(14)王伟玲:《加快实施数字政府战略:现实困境与破解路径》,《电子政务》2019第12期。,政府数字化治理是一个不断迭代演进的发展过程,政府治理信息化、电子政务、数字政府等概念侧重强调数字技术在政府治理中的重要作用。

2.基于双边市场理论视角的平台治理研究

数字化条件下,平台日益成为重要的产业组织、社会组织新模式,平台既是被治理与监管的对象,也是一个新型的治理主体,如何实现有效的平台治理成为数字化条件下治理面临的一个新课题。平台企业所面临的治理问题的复杂性不亚于国家治理,如Facebook月活跃用户数约为30亿,治理的“人口数”几乎占据全球人口总数的半壁江山。平台是一种基于外部供应商和顾客之间的价值创造互动的商业模式,平台为这些互动赋予了开放的参与式架构,并为它们设定了治理规则(15)杰奥夫雷 G. 帕克、马歇尔 W. 范·埃尔斯泰恩、桑甚特·保罗·邱达利:《平台革命:改变世界的商业模式》,北京:机械工业出版社,2017年,第6页。。平台治理是一组关于哪些主体参与生态系统、如何进行价值分配,以及如何解决冲突的规则集(16)Parker G. & Van Alstyne M.,“Innovation, Openness, and Platform Control,”Management Science,64(7), 2017.。针对iStockphoto平台治理,其创始人布鲁斯建立了一整套治理规则,包括反馈、高质量的内容、开放式参与,以及达到权威水平经历的过程(17)杰奥夫雷 G. 帕克、马歇尔 W. 范·埃尔斯泰恩、桑甚特·保罗·邱达利:《平台革命:改变世界的商业模式》,第170页。。

罗歇与梯若尔构建了一个具有双边市场的平台竞争模型(18)Rochet J. & Tirole J.,“Platform Competition in Two-Sided Markets,”Journal of the European Economic Association,1(4), 2013.。一些研究基于双边市场理论分析平台企业的治理策略,平台企业通过价格机制与竞争机制来影响市场交易情况(19)Wright J. , “Optinal Card Payment Systems,”European Economic Review,47(4), 2013.,平台企业可通过价格结构来治理参与交易的各方主体的机会主义行为(20)Roger G. & Vasconcelos L.,“Platform Pricing Structure and Moral Hazard,”Journal of Economics and Management Strategy,23(3) , 2014.;也可通过法律、技术、信息和其他非价格工具治理平台(21)Kevin J., Boudreau & Andrei Hagiu,“Platform Rules: Multi-Sided Platforms As Regulators,”Platforms, Markets and Innovation,UK:Edward Elgar Publishing, 2009, pp.163-186.。一些研究基于政府治理、平台治理双重治理视角研究平台企业的治理问题。平台企业为吸引更多的用户,对价格、市场竞争、产品和服务质量等实施系列监管措施,在某种程度上,承担了“监管者”的角色(22)让·梯若尔:《共同利益经济学》,北京:商务印书馆,2020年,第283-383页;Farrell J. & Katzm L.,“Innovation, Rent Extraction, and Integration in Systems Markets,”The Journal of Industrial Economics,48(4), 2000.。一些研究区分了政府对平台市场的公共监管、平台企业对卖家进行单一的私人监管,以及政府与平台企业对平台市场的协同监管三种监管模式,认为政府与平台的协同监管作用机制并非单一的互补或替代,两者间的关系取决于平台规模、市场处罚强度、连带责任参数等(23)王勇、刘航、冯骅:《平台市场的公共监管、私人监管与协同监管:一个对比研究》,《经济研究》2020年第3期。。

3. 基于数据等要素视角的研究

数据并非今天才有,将数据应用于国家治理是古已有之的政治智慧,但直到信息化、网络化大潮兴起,数据才成为一种新的生产要素,经济产出等于“生产函数”作用于“土地、劳动力、技术、资本、数据”。但同时,数据在生产生活中的创新应用对政府治理、社会治理、经济治理带来了一系列问题与挑战,如隐私保护问题、数据安全问题、网络安全问题等。基于此,相关研究提出了数据治理概念。关于数据治理,由于研究视角的不同,对数据治理的认识存在较大差异,相关研究主要集中于两个方面,一是“对数据的治理”,把数据作为治理对象;二是“用数据的治理”,将数据作为治理工具。数据治理源于早期的IT治理,与以IT系统、设备等作为治理对象的IT治理不同,数据治理的对象是数据(24)Vijay K. & Carol V. B.,“Designing Data Governance,”Communications of the ACM,53(1) , 2010.。随着数据逐渐成为一种新的生产要素,数据总量正在呈指数型增长,数据总量与质量、硬件同样重要,是数字技术和数字经济的重要组成部分,摩尔定律正在从硬件集成密度的增长转向数据适用总量的增长,硬件“摩尔定律”正在向“数据摩尔定律”转型(25)王小林、张晓颖、冯贺霞等:《平台经济:数字技术与智能科技南南合作》;南南合作金融中心、联合国南南合作办公室:《数字世界中的南南合作》,北京:社会科学文献出版社, 2019年,第32-57页。。

整体来看,数据治理的内涵不断丰富,数据治理维度和层级不断拓展深化,从最初关注企业内部的数据治理向政府数据治理,再向平台生态系统数据治理转变。有研究认为,数据治理是政府组织“依据数据的治理”(26)徐雅倩、王刚:《数据治理研究:进程与争鸣》,《电子政务》2018年第8期。,是国家将大数据等新兴技术作为治理工具用于对社会的治理,是基于大数据技术挖掘、分析和应用重构政府管理、服务和决策流程的新公共管理(27)李锋、周舟:《数据治理与平台型政府建设——大数据驱动的政府治理方式变革》,《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》2021年第4期。。还有研究从平台视角出发,基于平台数据的生态系统,提出了数据治理的设计方法,包括治理原则、应急因素和体系结构模型等。

三、数字化时代的治理特征与数字治理内涵

围绕数字治理,不同学科、不同理论视角的理解有交叉有歧异。从最初的政府治理,到信息化条件下的政府服务信息化、电子政府,再到数字化条件下的数字政府、数字社会、数字经济,以及平台治理、数据治理等,数字治理的概念内涵与外延发生了深刻的变化。总的来看,数字化时代的治理具有以下显著特征:

一是治理问题更加多变,更具复杂性和不确定性。数字技术开辟了人类社会全新图景,也带来前所未有的风险挑战。正如基辛格所言,“网络空间挑战了所有历史经验,网络空间带来的威胁尚不明朗,无法定义,更难定性,网络通信在社会、金融、工业和军事部门的广泛应用带来诸多优势,也带来了前所未有的弱点”(28)亨利·基辛格:《世界秩序》,北京:中信出版社,2015年,第451页。。在物理空间、社会空间和网络空间的映射共振中,新的治理对象范畴不断创生。治理对象的动态多变,技术发展的不确定性以及人类应用技术时的有限理性,必然使治理问题更加复杂多变。比如,数据权力、算法权力日益成为一种支配性、统治性的权力,乃至一种垄断性的权力,催生了政治、经济、文化、社会等各领域权力的调整、重塑和转移;数据成为新的生产要素,平台成为新的产业组织模式,互联网、大数据、智能算法这只“看不见的手”日益影响和改变着市场这只“看不见的手”;数字经济条件下平台企业的倾斜定价、“大数据杀熟”、垄断竞争等问题更具复杂性,垄断、竞争与创新的关系更加扑朔迷离,新的产业组织模式挑战了原有的监管模式;技术变革带来的工作性质变革、就业保障问题,以及不同地区间、不同人群间的“数字鸿沟”等社会问题。

二是治理主体更加多元,利益诉求与利益格局更加复杂、分化。在人类历史发展的绝大多数时期,政府一直在治理中处于支配性、统治性地位。然而,在数字化条件下,平台与企业、社会组织、网络社群、公民个人等在国家和社会治理中逐渐占据重要地位,政府不再是唯一有效的治理主体,数字化条件下的治理日益呈现出多元主体协同共治的格局。在全球治理和国家治理中,超大型平台、匿名黑客组织作为非国家行为体,日益发挥着重要作用。拥有数据和算法技术的互联网平台、企业、社群或个人,在社会治理中日益拥有前所未有的影响力、支配力和控制力,造成社会权力的扁平化扩散。以大型互联网平台为例,在数字化条件下,平台不仅是典型意义上的纳税组织、商业组织,同时也是社会资源的整合主体、社会治理的参与主体、社会服务的执行和推动主体。

三是治理方式方法、工具路径更加多样,对治理主体的技术适应性与数字能力要求更高。数字技术的应用,创新了治理方法,优化了治理模式,重塑了治理流程,助力了国家和社会治理的科学化、民主化、精细化、高效化。互联网、大数据、智能算法等技术和应用能够有效地集成国家在政治、经济、社会、文化、生态等各个领域的信息资源,为国家和社会治理提供重要的数据基础和决策依据,有助于实现治理科学化;智慧政务等可以突破时间和空间的限制,为公众参与国家和社会治理提供新渠道,公众通过互联网可以直接表达愿望和利益诉求,决策者通过互联网可以更多地了解实际情况,问政于民、问计于民,有助于实现治理民主化;数字化手段有助于解决社会治理和公共服务领域条块分割、信息不对称、响应迟滞、社会主体活力不足等问题,有助于推进治理精准化,实现精准扶贫、精准医疗、精准养老等;海量的共享数据以及更加专业化的数据开发应用,极大提高了公共信息透明度和便捷性,有助于促进治理高效化。但同时,数字技术正在重塑治理主体所需要的技能,对传统的治理模式、监管模式构成了新的挑战,在治理实践中,有些治理主体“老办法不管用,新办法不会用”,做工作力不从心,甚至对数字技术敬而远之。如何进一步提升对互联网规律的把握能力、对网络舆论的引导能力、对数字经济发展的驾驭能力、对网络安全的保障能力等方面的治理能力,更好地用数字化手段感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助科学决策、参与社会治理,是一个重要课题。

随着数字技术不断发展、应用场景的不断拓展,以及治理对象、主体等的多元多变,数字治理的理念、方法、结构、体系、过程等也随之动态变化、不断发展。关于数字治理的理解,概念不一、众说纷纭,电子政务、数字政府、平台治理、数据治理等概念影响广泛。客观看,与电子政务、数字政府、数据治理等概念相比,数字治理内涵更加深刻、外延更为广泛,更具包容性。本文认为,数字治理是指以数字化赋能治理体系和治理能力、构建新型治理体系为目标,在政府主导下,平台与企业、社会组织、网络社群、公民个人等多元主体共同参与相关事务的制度安排和持续过程。从本质上看,数字治理是以人为本、共享共治的治理,是以政府主导、多元主体协同参与的治理,是以公共利益增进、个人福祉提升为目标的治理,是以数据为基础、数字技术和平台为支撑的治理。数字治理概念涵盖了数字政府治理、数字经济治理、数字社会治理、数字技术治理等,既有“基于数字化的治理”,即运用数字化工具、手段、措施赋能现有治理体系,提升治理效能的过程;又有“对数字化的治理”,即针对数字世界各类复杂问题的创新治理。此外,从治理范围来看,数字治理既包括宏观层面的全球治理、国家治理、社会治理等,也包括中观层面的行业治理、产业治理等,还包括微观层面的平台治理、企业治理、社群治理等。从治理的动态过程来看,数字治理作为数字技术、数字经济、数字社会、数字政府在发展中产生的一种新型治理,包括社会治理理念变革、运行机制重构、治理方式转变、政务流程优化、体制机制调整与资源整合等(29)魏礼群、顾朝曦、倪光南、汪玉凯、李韬:《数字治理:人类社会面临的新课题》,《社会政策研究》2021年第2期。。

四、数字治理的基本要素

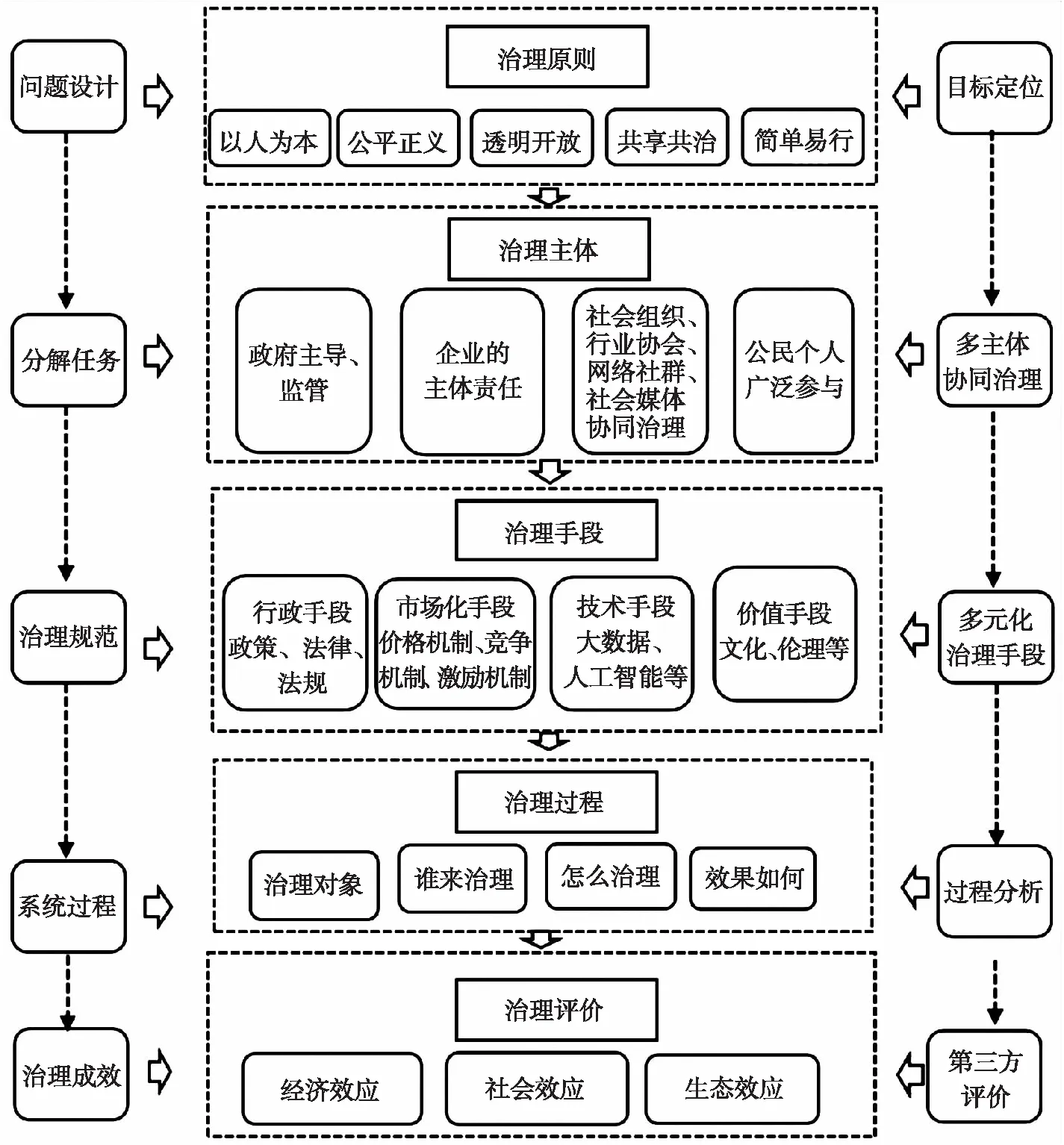

一般来说,治理框架应包含问题、社会规范、行动者、节点、过程以及结构、机制和战略等方面。治理过程,主要是一系列状态下利益相关者、社会规范以及节点之间的相互关系;治理主体(行动者)主要是对治理问题采取系列活动、协议或者决定的政府、市场、社会等多重主体;治理机制主要包含决策、以及制度程序的设计等;治理战略主要是治理主体设计的制度和机制,以塑造社会选择和社会偏好。数字化条件下,治理问题、主体、机制、战略、社会规范、过程等都发生了质的变化。基于上述分析,本文提出了数字治理的5个基本要素,即治理原则、治理主体、治理手段、治理过程、治理评价,并在此基础上构建数字治理分析框架(图2)。

1.治理原则

Lee 等在研究平台数据治理问题时,提到治理应考虑透明、公平、简单、现实、共享、参与等基本原则(30)Sung Une L., Liming Z. & Ross Jeffery,“Designing Data Governance in Platform Ecosystems,”Proceedings of the 51st Hawaii International Conference on System Sciences,2018.。帕克等认为,平台智能自我治理应坚持内部透明化与参与度原则(31)杰奥夫雷 G. 帕克、马歇尔 W. 范·埃尔斯泰恩、桑甚特·保罗·邱达利:《平台革命:改变世界的商业模式》,第178-181页。。基于数字条件下的治理,本文提出了以人为本、公平正义、透明开放、共享共治、简单易行5项治理原则。数字治理应是以人民为中心、以人的发展为目标的治理,人的自由全面发展是衡量经济发展和社会进步的根本标尺,也是数字化时代治理的核心要求;公平正义是社会发展与治理的首要原则,数字化的发展不能偏离正义的轨道,应坚持包容、普惠、均等的理念,让不同国家、不同地区、不同群体、不同个体、不同代际之间拥有大致均等的参与权、发展权与治理权;开放、透明与创新是互联网的基因,也是数字治理应秉持的一个原则;数字治理是多元主体共享共治的治理,是有助于帮助所有参与者实现价值共享或增值的治理;数字治理是技术赋能的治理、是流程再造的治理,相关的规则、流程、机制、方法都应简单易行,能更好地指导治理实践。

图2 数字治理概念框架

2.治理主体

数字化条件下,政府的角色定位正逐渐从信息“垄断者”向信息“提供者”、从“管理者”向“服务者”、从治理的“决策者”向多方治理的“引导者”转变,这种转型本身也意味着政府不再强调对社会事务的统治和控制,而是通过一定的法制、机制和制度,加强与社会成员的良性互动,扩大社会成员的知情权、参与权和监督权,营造社会成员与政府协同治理社会事务的局面。数字治理是不同参与主体对数字化条件下各类问题的全过程治理,涉及政府、市场、社会组织等主体在解决数字治理问题中的关系和责任,涉及治理主体对数字化条件下问题的识别、分析、监测、评估等。具体而言,数字治理主体应包括政府、社会组织、平台或企业以及公民个人等。相比其他治理主体,政府更具约束力和强制力,拥有其他治理主体和社会成员所不具备的能力,如司法强制力和跨区域整合协调的能力。在数字治理的过程中,政府既要更好地发挥主导作用,也要积极引导平台企业、社会组织、网络社群、智库、公民个人等有序参与治理。

在治理主体方面,应把握好政府主导与多元主体共同参与的平衡,互联网、大数据、人工智能等数字技术和应用的快速发展,进一步呼应与强化了“治理”本身所包含的民主、协商、多元特性,应合理界定政府、企业、社会组织和公民个人在数字治理中的角色,充分发挥各参与主体在治理中的作用。一是应充分发挥政府在数字治理中的主导作用。针对数字化条件下的复杂问题,政府应不断适应数字时代要求,转变治理理念,坚持包容创新与审慎监管的政策原则,不能“一管即死,一放就乱”,应与时俱进推动自身职能转变,不断创新自身运行和服务方式,不断提高政府的运行效率、服务水平和治理能力。二是更好发挥互联网平台或企业在数字治理中的主体责任。在数字化时代,平台作为新的社会组织模式、产业组织模式,在治理中日益发挥着关键性作用。一方面,平台深度参与到全球治理、国家治理、社会治理,特别是超大型互联网平台作为非国家行为体在全球治理、地区治理中作用日益凸显。另一方面,平台作为“监管者”,应对平台参与主体及内部治理承担主体责任,通过平台准入机制、价格机制、信用机制、激励机制、信息保护、退出机制等强化监管,明确主要参与主体的行为规范,确保平台相关业务在国家政策、法律监管范围内开展。三是充分发挥社会组织、行业协会、网络社群、社会媒体在平台治理中的协同作用。四是积极发挥公民个人在平台治理中的促进作用。

3.治理手段

数字经济的兴起,对传统的经济、社会、政治关系形成了巨大冲击,改变了价值创造方式、价值分配关系等,数字化条件下的治理中遇到的问题与挑战也层出不穷。相应地,数字治理也需要多样化的治理手段,包括政策、法律、法规等行政与司法手段,价格机制、竞争机制、激励机制等市场化手段,大数据、人工智能、平台等数字化手段,以及文化、伦理等方面的价值手段。其中,数字化手段在治理中的作用日益凸显,如在新冠肺炎疫情期间,健康码在病毒溯源、防控救治、复工复产中发挥了重要作用,健康码以“最多跑一次”的城市数据打通为基础,实现个人在线填报与公安、疾控数据库实时验证,针对人员健康实现分级动态标记,让没有安全风险的人员尽快返工,促进人员流动科学有序,社会管控精准高效。然而,各种工具之间的理性冲突和功能对冲,是数字治理中面临的又一挑战。

在治理手段方面,应把握好行政逻辑、市场逻辑、技术逻辑与价值逻辑的平衡,数字治理需要以数字化条件下的问题为导向,充分发挥市场、行政、技术、价值等多样化、个性化、体系化治理手段的作用,以满足多元主体、多变客体与多维逻辑的治理需求。一是应做好政策、法规的延伸适用与创新,让法的精神延伸到新的领域、新的业态,对于一些数字治理中存在政策、法律法规“盲点”的,及时完善、新增相应的政策、法律法规,填补监管“空白”。二是充分发挥市场化手段在治理中的重要作用。市场在资源配置中起着基础性作用,应基于数字经济内在的市场逻辑变化,充分发挥价格机制、竞争机制、供需关系调整等市场化手段在数字经济治理中的作用。三是创新数字化技术手段,数字治理中面临的很多问题挑战是与新技术、新应用、新业态相伴而生的,应以技术“治”技术,充分发挥大数据、云计算、人工智能等技术在数字治理中的作用。四是重视文化、伦理在治理中的重要作用。数字治理中面临的很多问题归根到底是人的精神、思想和理念问题,应更加注重数字文化建设、数字伦理建设,夯实数字治理的文化与价值之基。

4.治理过程

从公共治理视角来看,数字治理过程是国家或地区相关部门针对数字化条件下的问题,通过政策、法律、法规等方式推行的系列治理活动。治理过程涵盖两个方面的关键活动,即垂直治理和水平治理。其中,垂直治理包括“自上而下”与“自下而上”的垂直治理。“自上而下”的垂直治理主要指在数字化条件下,一个国家的治理战略和政策,或者行业组织的标准、规范,或者平台、企业管理战略等如何自上而下地实施和执行;“自下而上”的数字治理强调的是用户群体及第一线工作群体的需求表达与治理参与。从平台企业等微观视角来看,治理过程是平台企业通过准入机制、价格机制、激励机制、监管机制,以及技术手段等方式,对参与主体实施的系列治理活动,治理过程既包括平台企业内部从战略到落地的“自上而下”的垂直治理,也包括“自下而上”问题导向的垂直治理,还包括集约化治理与分散化的扁平治理。

在治理过程中,应把握好垂直治理与水平治理、分散化治理与集约化治理的平衡。数字治理包含了谁来治理、治理什么、怎么治理等一系列重要问题,是个复杂的体系和过程,“大道不直”,数字治理不能用简单的直线性思维来考量。应坚持“自上而下”与“自下而上”相结合,充分发挥“自下而上”反馈机制在治理中的作用,同时,还要充分发挥行业协会、社会组织、网络社群、公民个人在水平治理中的作用;应坚持分散化治理与集约化治理相结合,在数字化快速发展的今天,偏僻地区的通信立时可达,指挥系统信息的下情上传和上情下达已经容不得有须臾的等待,正如托夫勒所言,通过群策群力,让“下面”或是允许“外围”做出更多的决定(32)戴维·奥斯本、特德·盖布勒:《改革政府:企业家精神如何改革着公共部门》,上海:上海译文出版社,2006年,第187页。,有助于提高治理的效率和灵活性。大数据、人工智能、区块链、物联网等技术和应用具有开放、包容、高效、透明等特征,为垂直治理与水平治理相结合、分散化治理与集约化治理相结合提供了很好的数据和技术支撑。

5.治理评价

数字技术和应用在给人类经济社会发展带来正向影响的同时,不可避免地带来了系列风险和挑战。政府对数字发展、绩效与问责等方面的需求,企业对行业发展与规范等方面的需求,以及个人对数据隐私保护等方面的需求,决定着建立数字治理成效第三方评价机制的必要性和重要性。事实上,优化社会服务是根本,评价数字治理成效,一方面要看人的发展是否得到更为自由全面的发展,包括在经济、政治、教育、健康等方面的可行能力是否得到进一步的提高,幸福感、获得感是否得到进一步的提升。另一方面数字化的发展应该是更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全、更为负责任的发展,评价内容包括政府在数字治理中的引导作用、平台企业的主体作用是否得到充分发挥,平台企业的经济效益、社会效益是否得到充分释放,消费者权益是否得到有效保障等。

总体来看,无论是理论研究还是实践探索,数字治理目前都尚处于初始阶段,数字治理的科学内涵、理论创新、制度创新、政策创新、技术创新以及应用实践都有待于深入探索和进一步研究。应加强数字治理学术研究和政策研究,加快推进中国特色新型数字治理理论体系构建。近年来,中国数字经济异军突起,数字社会蓬勃发展,数字政府快速推进,但与数字化发展与治理相应的学术研究相对滞后、政策供给有待加强。尤其是对数字化发展与治理的丰富实践缺乏深度的规律总结与科学分析,对事关数字时代国家和社会治理的重大理论问题还缺乏系统的研究与梳理,对事关数字经济、数字社会、数字政府的治理之策还缺乏前瞻性战略研究,对遇到的问题与挑战有时还无法给出更为长期的、理性的答案,对全球数字治理规则制定、话语引领还远远不够。由于互联网起源于西方,有关互联网、大数据、人工智能等发展与治理的研究大多肇源于西方,国内很多相关研究遵循的学术范式、使用的话语体系也源于西方。我们既不能以西方数字化治理框架模式作为唯一标尺,也不能闭门造车、自说自话,应立足于中国国情特别是中国数字化发展与治理实践,构建具有中国特色的数字治理理论体系,以指导实践,积极争取全球数字治理国际话语权和规则制定权。