中国经济增长是否陷入“鲍莫尔病”陷阱

——公路基础设施投资对地区全要素生产率负向效应的思考

张 杰 郑姣姣

(1.中国人民大学 中国经济改革与发展研究院, 北京 100872; 2.中国人民大学 经济学院, 北京 100872)

一、引 言

交通基础设施与经济增长之间的关系,近年来引发了全球学者们的广泛关注,成为区域经济学和发展经济学领域的热点和前沿问题。交通基础设施在一国经济增长中发挥着重要作用,被誉为国民经济运行的“轮子”。众多跨国经验研究发现,无路是铁路还是公路等交通基础设施的建设和完善,均会对所在国或者地区经济发展产生显著的促进效应(1)Banerjee, A., Duflo, E., Qian, N., “On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China,”Journal of Development Economics,145, 2020; Démurger, S., “Infrastructure Development and Economic Growth: An Explanation for Regional Disparities in China?”Journal of Comparative Economics,29(1), 2001; Donaldson, D., “Railroads of the Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure,”American Economic Review,108(4-5), 2018.。

然而,需要高度关注的基本事实是,虽然众多文献均支持现代化交通基础设施对一国经济增长产生的正面促进作用,但是,也有文献开始逐步发现和认识到铁路和公路等交通基础设施,可能对一国经济可持续发展带来的负面效应。特别是从一国内部不同地区之间的发展条件和地理区位等制约因素的背景来看,现代化交通基础设施的建设和完善,究竟是地区经济发展的动力引擎,还是地区经济发展的抽水机?究竟是拉平了一国内部不同地区之间的发展差距和收入贫富鸿沟,还是扩大了一国内部不同地区之间的发展差距及收入贫富鸿沟?这一直是该领域中一个悬而未决的重要研究命题(2)Agrawal, A., Cockburn, I., Galasso, A., Oettl, A., “Why Are Some Regions More Innovative Than Others? The Role of Small Firms in the Presence of Large Labs,”Journal of Urban Economics,81(1), 2014; Carlino, G., Kerr, W. R., “Agglomeration and Innovation,”NBER Working Papers,20367, 2014; Qin, Y., “‘No County Left Behind?’ the Distributional Impact of High-Speed Rail Upgrades in China,”Journal of Economic Geography,17(3), 2017.。

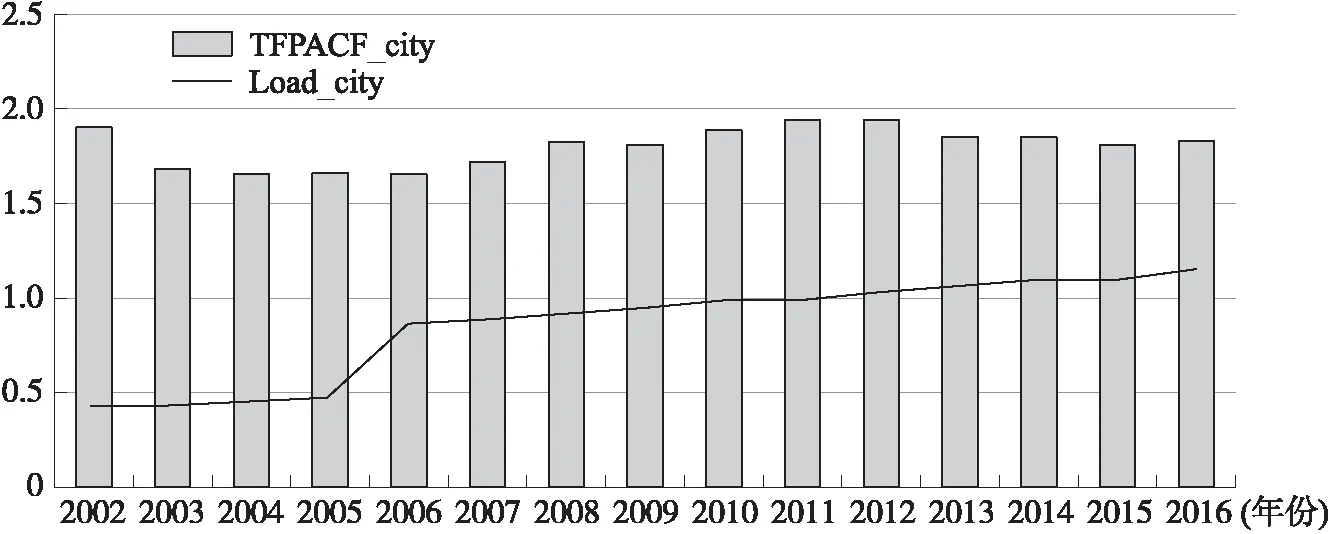

“要想富、先修路”的理念,已成为中国各级政府推动经济增长的重要理念,也是当前中国各级政府通过强化交通基础设施的建设和完善,充分调动经济可持续发展内生动力、缩小区域经济发展差距以及缓解城乡收入不平等的重要手段之一(3)张学良:《中国交通基础设施促进了区域经济增长吗——兼论交通基础设施的空间溢出效应》,《中国社会科学》2012年第3期;刘生龙、胡鞍钢:《基础设施的外部性在中国的检验:1988—2007》,《经济研究》2010年第3期;刘晓光等:《基础设施的城乡收入分配效应:基于劳动力转移的视角》,《世界经济》2015年第3期;王永进等:《基础设施如何提升了出口技术复杂度?》,《经济研究》2010年第7期。。全要素生产率可持续提升在中国经济高质量发展中的基础性地位,越来越受到重视。党的十九大报告明确指出,“推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率”(4)《中国共产党第十九次全国代表大会文件汇编》,北京:人民出版社,2017年,第24页。,质量变革、效率变革、动力变革这三大变革是促进全要素生产率可持续提升的重要途径。然而,尤其引发我们担心的一个问题是,以公路为主的交通基础设施的建设和完善,很有可能会助长中国的粗放型经济增长模式,而难以有效促进中国经济高质量发展模式的加速形成。这特别表现在以公路为主的交通基础设施的建设和完善,无法有效促进中国的全要素生产率可持续提升的发展困局。从图1提供的典型事实中可以发现,在2002年至2016年期间,中国地级城市地区的公路密集度,从2002年的0.4178逐步上升到2016年的1.1338。与此同时,中国地级城市地区的全要素生产率,从2002年的1.9025波动式地小幅下降到2016年的1.8383,这二者之间并未出现我们预期中的同步增长现象,相反,却出现了一定程度的背离现象。这就造成路和增长之间关系领域的一个“谜”。同时,这个背离现象也提醒我们,中国情境下公路基础设施的推行,究竟是推动抑或是拖累各城市地区全要素生产率的提升?换言之,必须认真研究的重大问题是,中国各级政府正在积极实施的提升交通基础设施发展战略,能否有效支撑以及如何有效支撑经济高质量发展模式的形成?

图1 中国地级城市层面的全要素生产率和公路密集度的变化趋势

在我们看来,造成中国情境下公路为主的交通基础设施的建设和完善,对全要素生产率并未造成预期中的促进效应,甚至造成阻碍效应或抑制效应,其原因可能在于激发了特定的“鲍莫尔成本病”。 美国经济学家威廉·鲍莫尔在1967年提出了“鲍莫尔成本病”(Baumol’s Cost Disease)或称“鲍莫尔病”(Baumol’s Disease)的理论假说:在一国或地区的经济增长过程中,无论是从传统的生活性服务业还是现代的生产性服务业角度来看,由于第三产业部门生产成本的降低难度较大,导致第三产业部门生产率提升空间远远低于第二产业部门;因此第三产业部门在国民经济中的持续扩张,很有可能会带来对一国生产效率提升和经济增长动力机制的拖累效应,进而阻碍一国或地区的经济可持续增长能力。

在我们看来,“鲍莫尔成本病”这个特定机制,可能是理解中国情境下公路基础设施的建设和完善,对地区生产率和经济高质量发展造成特定形式抑制效应的关键机制。如果中国各城市地区内公路基础设施的建设和完善,降低了城市外围地区和核心地区之间、农村地区和城市地区之间的交通成本以及各种交易成本,那么会导致地区内城市外围地区和农村地区的要素资源,特别是工业部门中的要素资源,加速向位于核心城市地区中的第三产业部门集中和集聚,进而导致地区内工业部门规模扩张能力的相对停滞,并带来第三产业部门规模扩张能力的相对提升。这种此消彼长的变化格局,在第三产业部门所具有的鲍莫尔成本病的独特影响机制的刺激和发酵下,会造成全要素生产率较高的工业部门对地区内全要素生产率的支撑作用逐步弱化,从而对地区内全要素生产率的可持续提升造成拖累效应,进而阻碍乃至抑制地区整体层面全要素生产率的可持续提升。

本文可能的贡献之处归结如下:第一,本文并未拘囿在路和经济增长的既有理论假说体系中,而是立足于中国情境下以公路为主的基础设施,推动了第三产业部门规模相对较快扩张的基本事实,借助鲍莫尔成本病的理论假说框架,来重新检验公路基础设施对中国地级城市地区层面全要素生产率的影响效应,并发现了这二者之间的稳健负向作用效应。基于这一重要的经验事实,我们构建了符合中国现实背景的理论模型来加以刻画和理解。由此,本文通过在路和增长的理论框架中引入鲍莫尔成本病的理论假说,有效揭示和解释了中国情境下公路基础设施的建设和完善,阻碍甚至抑制中国地级城市地区层面全要素生产率的重要现象及其内在机制,这是对既有理论的重要拓展。第二,近年来,中国各地区产业结构均出现了第三产业部门规模相对快速扩张和第二产业部门特别是制造业部门规模相对发展停滞甚至收缩的普遍现象,这被不少地方政府解读为地区产业结构的“优化升级”现象。我们的经验证据证明,在公路基础设施和“鲍莫尔成本病”机制的结合作用下,其激发了中国地级城市层面偏向于第三产业部门的发展导向模式。然而,这种被动式的第三产业部门规模扩张发展模式,对中国经济高质量发展模式可能蕴含的诸多负面作用并未得到充分重视。我们的研究对此重大问题做了初步探索,增加了类似中国的发展中国家背景下产业结构和经济增长之间复杂关系和特定机制的理论和实证认识。第三,在路和增长领域的经验研究领域中,始终面临的一个难题是如何寻找针对“路”的合理工具变量。与既有研究文献的思路有所不同,本文尝试寻找和构建了一个符合中国现实背景的工具变量,从而很好地解决了相应的实证难题,这可为后续研究提供一定的借鉴价值。

二、如何认识路对增长的影响效应与内在机制:理论模型

(一)模型构建

1.生产技术

为了较为准确地刻画本文研究问题及其内在机制,假定经济中存在两个生产部门,其中一个生产部门为制造业部门,另一个生产部门为服务业部门。为说明劳动力在产业部门间流动的情况,在此我们将两个产业部门的生产函数设定如下:

Ym=ALmermt;Ys=BLserst

(1)

其中,制造业部门和服务业部门在t时期的产量分别为Ym和Ys,全要素生产率分别为A和B,由于在一般现实条件下,制造业部门的全要素生产率要显著大于服务业部门的全要素生产率,则有A>B。劳动力数量分别为Lm和Ls,且两部门劳动力总和为固定数值,在不考虑人口增长的情况下,则有Lm+Ls=L,两部门内部劳动劳动生产率按数值为rm和rs的增长率在增长。

在上述生产函数中引入公路基础设施,大量既有文献说明了公路基础设施对制造业企业生产具有正外部性(5)张军等:《中国为什么拥有了良好的基础设施?》,《经济研究》2007年第3期。,一方面公路基础设施的建设有效地降低了企业厂房建设与交通运输等方面的成本,从而使得劳动工人可以更为高效地完成企业生产活动;另一方面由于道路基础设施可以在很大程度上促进企业生产规模的扩大,在企业产品销售市场规模扩大的情况下,企业提高生产率的行为可以获得更大的收益,因此,企业有更强烈的动机来提升生产率。又因为服务业企业相对于制造业企业而言,以道路基础设施来实现降低交易成本的能力更为有限,道路基础设施对服务业劳动生产率的促进作用,要弱于对制造业劳动生产率的促进作用。基于如此基本事实,我们有如下设定:

rm=r0+Φ(R),Φ′(R)>0

(2)

rs=r0+Γ(R),Γ′(R)>0

(3)

其中,R表示公路基础设施,Φ(R)衡量的是公路基础设施对制造业企业劳动生产率增长率的影响作用,而Γ(R)表示公路基础设施对服务业企业劳动生产率增长率的影响作用。

2.预算约束

考虑人们对两种产品的消费需求仅受限于其自身的劳动收入水平,因此在均衡状态下单位劳动力对两个产业部门产品的需求等于单位劳动力的工资收入:

(4)

(5)

其中,γ为常数,α为消费者关于服务业产品的价格需求弹性,β为消费者关于服务业产品的收入需求弹性。

假定劳动力市场为完全竞争市场,则劳动力的工资水平由劳动力市场均衡确定,此时为实现利润最大化的企业会根据其产品的边际产品价值确定劳动力的工资水平:

(6)

3.静态均衡分析

(7)

显然,制造业产品与服务业产品价格比值,随时间的变化取决于两大产业劳动生产率增长率的差值,若制造业部门劳动生产率增长率大于服务业部门劳动生产率增长率,即(rs-rm)<0,则有制造业产品价格相对于服务业产品价格下降;当制造业部门劳动生产率增长率小于服务业部门劳动生产率增长率,即(rs-rm)>0,此时制造业产品价格相对于服务业产品价格上升。

(8)

因此,可得:

(9)

据上式可知,服务业部门内劳动力就业份额的变化情况取决于两个方面的因素,一方面是服务业部门产品的需求收入弹性,另一方面是制造业部门劳动生产率增长率与服务业部门劳动生产率增长率的差值。上式第一项意味着当其他条件给定的情况下,服务业部门产品的需求收入弹性大于1,服务业就业份额会实现增长;服务业部门产品的需求收入弹性小于1,服务业就业份额会降低。这背后的逻辑是由于服务业部门产品的需求收入弹性较大,因此,随着经济的增长,劳动人口会将更多的消费集中在服务业部门,服务业部门实现发展,进而吸引更多的劳动人口进入服务业部门。上式第二项则意味着若制造业部门劳动生产率增长率大于服务业部门劳动生产率增长率,在时间变化的情况下,服务业部门产品价格会随着时间变化而提高,此时劳动力会流向服务业部门,值得注意的是服务业产品价格的上升,会通过价格需求弹性降低服务业产品需求。

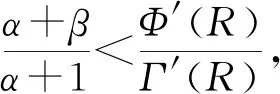

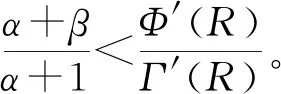

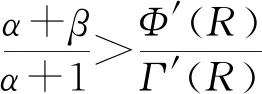

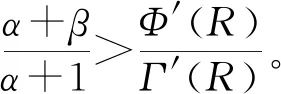

进一步地,对公路基础设施投入求偏导,可得到服务业部门劳动份额变化率随公路基础设施的变化,可得到其一阶条件为:

(10)

依据上式,就可以得到一国的公路基础设施建设和完善,对服务业部门劳动份额变化率会产生以下四种不同类型的作用效应。

图2 中国地级城市层面第二产业部门和第三产业部门劳动生产率的变化趋势

(二)对中国现实问题的解释和研究假设

首先,从图2提供的中国情境下地级城市层面的第二产业和第三产业劳动生产率变化趋势来看,在2002年至2016年期间,一方面,中国地级城市层面计算的第二产业部门劳动生产率要显著高于第三产业部门劳动生产率。另一方面,第二产业部门劳动生产率与第三产业部门劳动生产率之间的差距,不仅没有呈现出显著缩小趋势,相反,二者差距呈现出持续扩大态势。更为重要的是,由于无法找到中国地级城市层面的制造业部门增加值和就业人数数据,而地级城市层面的第二产业数据包括了建筑业以及制造业之外其他工业部门的增加值和就业人数数据,因此,倘若剔除了建筑业以及制造业之外其他工业部门信息,中国地级城市层面制造业部门劳动生产率数值还要更大,二者差距相应地也会变得更大。

其次,图3提供的中国不同产业部门就业人数变化趋势显示,第三产业部门就业人数从2000年的19 823万人增长到2018年的35 938万人,年均增速为1.77%,而第二产业部门和规模以上工业部门就业人数从2000年的16 219万人和5 559.4万人,分别增长到2018年的 21 390 万人和7 942.3万人,年均增速分别为4.52%和2.38%。由此可以看出,一方面,在2000年至2018年期间,中国第三产业部门就业人数的增长趋势,始终快于第二产业部门和规模以上工业部门就业人数的增长趋势,另一方面,更为重要的是,在2012年前后,出现了第三产业部门就业人数增长加快,而同期第二产业部门和规模以上工业部门就业人数增速为负的重要态势。这似乎说明,在2012年之后,出现了就业人员从第二产业部门以及工业部门向第三产业转移的重大现象。

图3 中国不同产业部门就业人数的变化趋势 单位:万人

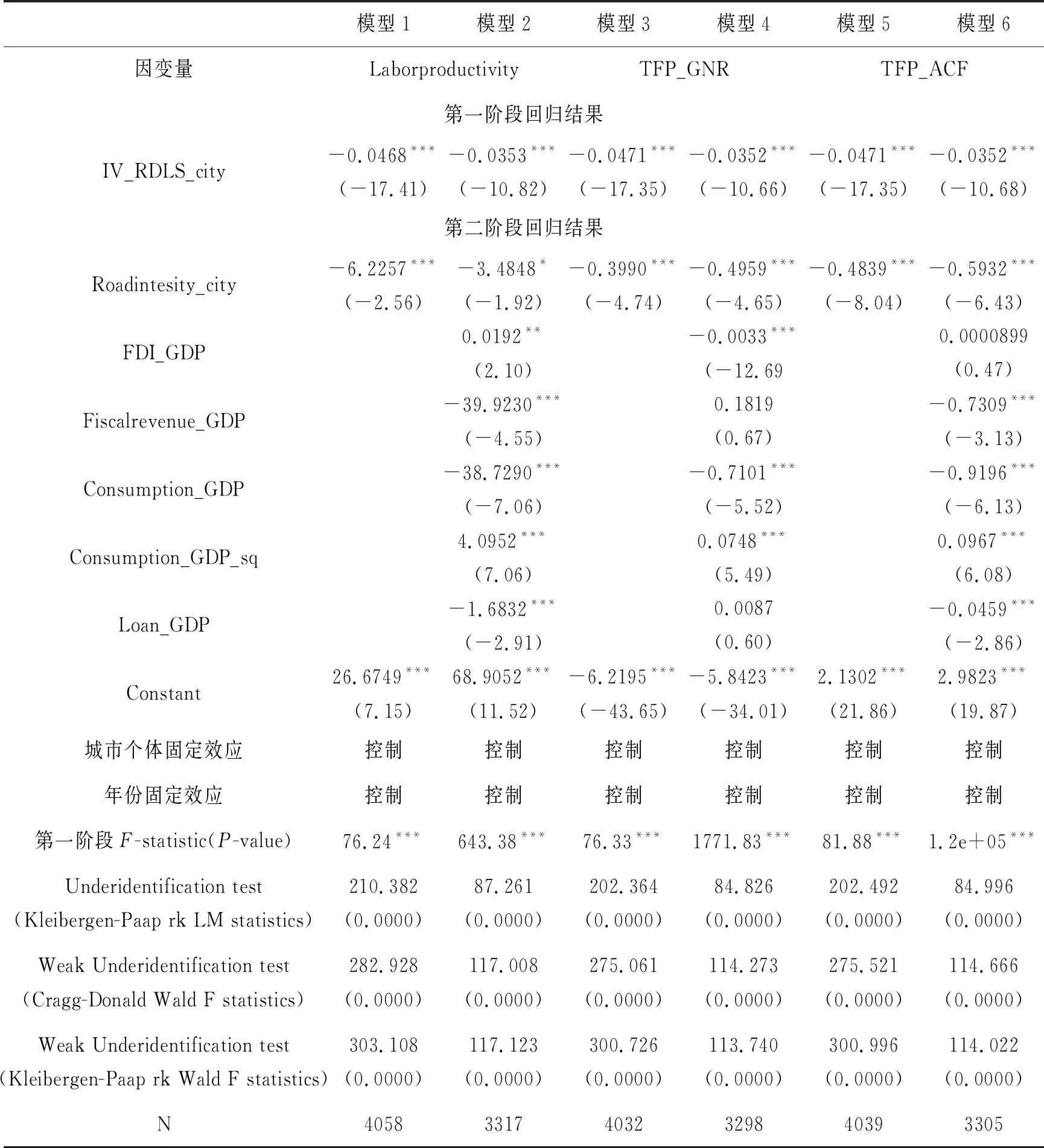

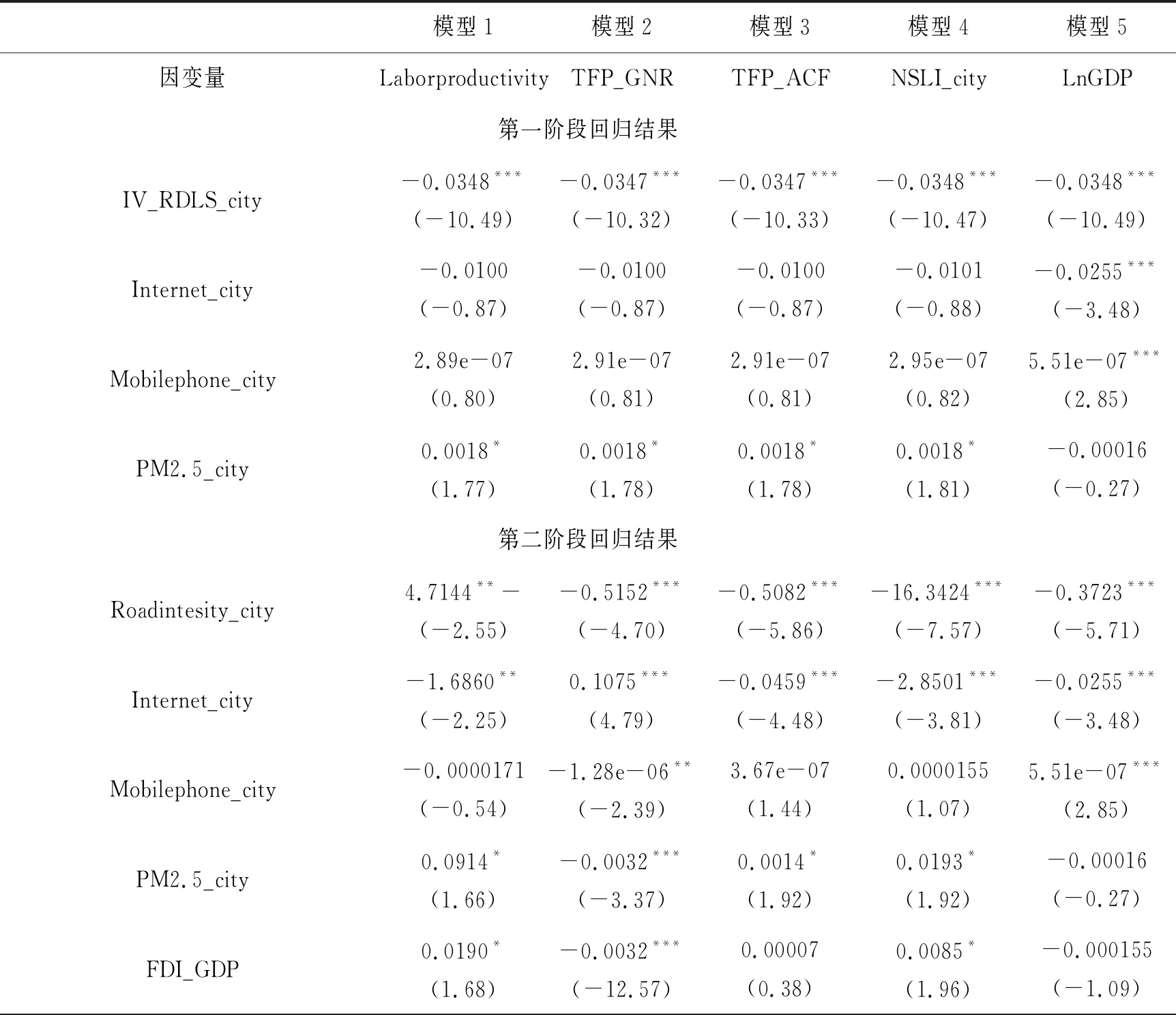

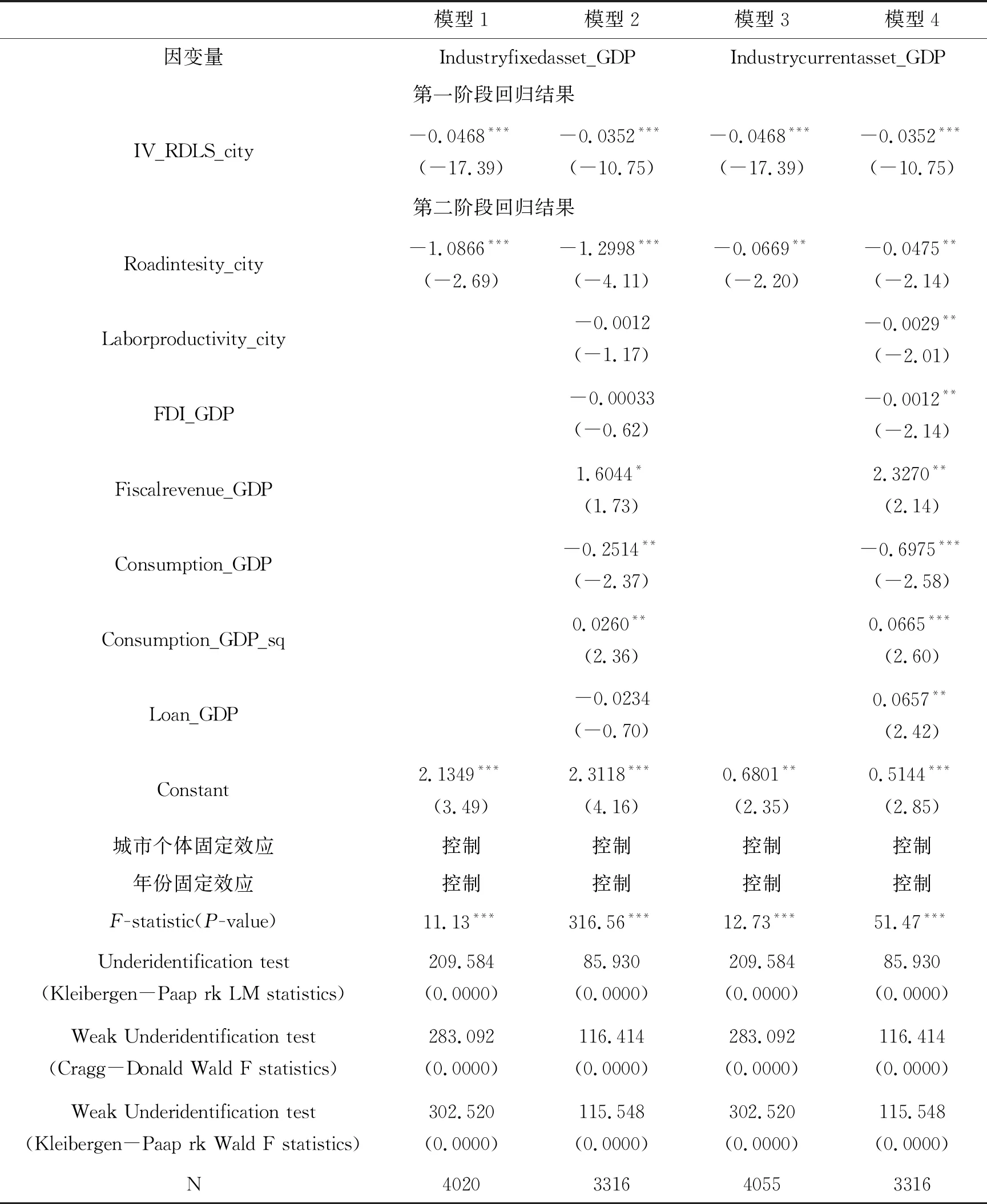

最后,表1(下页)展示了中国地级城市地区层面公路密集度对第二产业和第三产业部门劳动生产率增长率影响效应的2SLS估计结果,可以发现的基本事实是,公路密集度对第二产业劳动生产率增长率的回归系数显著为负,以模型2的估计结果作为基准,即在中国情境下可以近似地看作Φ′(R)=-49.1967,而公路密集度对第三产业劳动生产率增长率的回归系数显著为正,同样以模型4的估计结果作为基准,即在中国情境下Γ′(R)=34.4268。由此,可以得出的一个基本判断是,中国情境下存在Φ′(R)<Γ′(R)的条件。

综合以上信息,可以得出的重要判断是,相较而言,理论模型中情形3所蕴含的研究结论和内在机制更符合中国的现实状况,更能解释中国情境下公路基础设施对地区经济增长的影响效应及其作用机制。由此,我们归纳出本文的研究问题和研究假设。

研究假设1:公路基础设施对中国地区经济高质量增长产生抑制效应,表现在公路基础设施对中国地区全要素生产率产生了显著的阻碍效应。

研究假设2:公路基础设施对全要素生产率相对较低的第三产业部门造成了显著的扩张效应,而对全要素生产率相对更高的以制造业为主的第二产业部门造成了相对的阻碍效应,进而对地区整体全要素生产率形成拖累效应,从而对地区高质量经济增长产生了突出的抑制效应。

表1 中国地级城市地区层面公路密集度对第二和第三部门劳动生产率增长率影响效应的2SLS估计结果

三、计量模型与估计策略

(一)计量模型设定与重要变量定义

为了有效检验中国各城市地区在公路基础设施方面的建设和完善,对地区经济增长可能产生的影响效应,我们设计了如下具体形式的计量方程模型来加以检验:

Citygrowthit=α0+β·Roadintensityit+θ·X+λcity+λyear+εit

(11)

在计量方程(11)式中,被解释变量Citygrowthit是表示测量中国地级城市地区i在年份t经济发展程度的相关代理变量。我们使用中国地级城市地区的GDP规模、劳动生产率以及全要素生产率(TFP)等文献通常使用的衡量经济增长的各种代理指标来表示。特别需要注意的是,针对中国正在实施的经济高质量发展目标而言,全要素生产率应该是测量城市地区层面高质量发展的重要代理指标变量。针对计量方程(11)式中的核心解释变量Roadintensityit,我们采取的设计策略是,使用中国各地级城市地区层面的公路里程总公里数与各地级城市地区总面积(单位:平方公里)的比值,作为衡量中国各城市层面公路密集度变量的代理变量。很直接的一个逻辑是,由于中国各城市地区层面的公路总里程数量,与地区本身的面积密切相关,面积越大的城市地区公路总里程数量相对越大,因此,我们采取去规模化的公路密集度变量相对值,应该更能刻画中国各城市地区的公路基础设施建设状况。

按照Angrist & Pischke对计量模型设定和控制变量选择逻辑的讨论和建议(6)Angrist, J. D., Pischke, J. S.,Mastering’Metrics: The Path from Cause to Effect,Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2015; Angrist, J. D., Pischke, J. S.,Mostly Harmless Econometrics:An Empiricist’s Companion,Princeton: Princeton University Press, 2009.,在综合考虑数据的可获得性以及尽量保证各控制变量外生性特征的基础上,本文在计量方程(11)式的控制变量集X中加入的变量具体包括:地区对外开放程度因素,使用中国各地级城市地区的当年FDI总额与地区GDP的比值变量(FDI_cityit)来表示。众多研究文献发现,FDI及其背后隐含的对外开放程度和地区出口能力,是影响地区经济发展的重要因素(7)沈坤荣、耿强:《外国直接投资、技术外溢与内生经济增长——中国数据的计量检验与实证分析》,《中国社会科学》2001年第9期; 江小涓:《中国的外资经济对增长、结构升级和竞争力的贡献》,《中国社会科学》2002年第11期。。地区财政收入状况和支出状况因素,分别使用中国各地级城市地区的当年政府财政收入与地区GDP的比重变量(Fiscalrevenue_gdpit)来表示。出于中国情境下各种可能的体制性机制性激励动机,比如出于地方官员的晋升锦标赛体制和地方经济保护主义动机(8)周黎安:《中国地方官员的晋升锦标赛模式研究》,《经济研究》2007年第7期。,或出于地方税收竞争和维护地方政府自身利益的动机(9)郭杰、李涛:《中国地方政府间税收竞争研究——基于中国省级面板数据的经验证据》,《管理世界》2009年第11期。,中国地区的经济增长,在相当程度上会受到地区政府及其政府主管官员各种干预行为的影响。而政府补贴和税收减免为主的优惠政策,是地方政府影响或控制地方经济和微观企业发展的重要手段。地区消费水平因素,使用中国各地级城市地区的当年社会消费品零售额与地区GDP的比重变量(Consumption_gdpit)来表示。消费作为内需的主要度量指标,是对中国地区经济高质量发展形成支撑作用的主要动力之一。然而,从中国的现实背景来看,地区的消费水平对经济高质量发展的影响可能具有复杂的U型非线性关系,一方面,在地区经济高质量发展的初级阶段,地区内呈现出的是多数消费者的相对低端需求偏好和需求扩张现象,此时对地区TFP可能造成的是抑制效应;而当地区经济处于高质量发展的深入阶段,地区内呈现出的是多数消费者的相对高端需求偏好和需求扩张现象,此时,对地区TFP可能造成的是促进效应。基于这样的事实,我们在计量方程(11)式中纳入其平方项变量Consumption_gdp_sqit。地区的金融体系支持因素,使用中国各地级城市地区的金融体系贷款余额与地区GDP的比重变量(Loan_gdpit)来表示。很显然,金融体系的支持力度是影响地区经济高质量发展的重要因素之一,考虑到中国以国有银行主导的金融机构所存在的各种体制机制性障碍因素以及各种扭曲性激励效应,其可能对地区经济高质量发展带来负面效应。除了上述控制变量之外,我们在计量方程(11)式中还纳入了城市个体层面的虚拟变量和年份的虚拟变量,前者用于控制地区的地理区位、自然禀赋条件、地区政府发展政策差异性等方面因素而导致的异质性效应,后者用于控制难以意料到的外部因素,对地区内经济发展动态变化带来的可能冲击性影响效应。εit表示服从i.i.d的随机扰动项。

(二)城市层面全要素生产率的测算方法与估计结果

如何科学有效地测算中国情境下各地级市的全要素生产率(TFP),是本文核心问题能否得到科学检验的关键。我们的估计策略是,采取ACF估计方法估算中国各地级市的全要素生产率。ACF估计方法可能会有效克服估计过程中各种可能的内生性问题。按照ACF估计方法的基本要求,我们所选用的主要估计变量分别为中国各地级市的真实GDP变量(log_gdp)、各地级市的劳动力数量变量(log_labor)、各地级市的固定资产存量变量(log_capitalstock)和各地级市的固定资产投资变量(log_capitalinvest)。为此,我们所做的具体工作是:首先,以2002年为基期,利用中国各省份地区的GDP平减指数信息,将2003年至2018年的中国各地级市的名义GDP调整为真实GDP;其次,针对如何有效估算中国各地级市的真实固定资本存量,主要涉及固定资产投资额、固定资产投资价格总指数、折旧率和基期资本存量等这4个基本变量。

我们在充分挖掘历年《中国统计年鉴》《中国城市统计年鉴》中既有数据信息的基础上,借鉴以往研究对固定资产存量的计算方式,相关的处理细节是:(1)借鉴Reinsdorf、柯善咨等学者的方法来计算2002年中国各地级市层面的初始固定资产存量(10)Reinsdorf M., M. Cover, “Measurement of Capital Stocks, Consumption of Fixed Capital, and Capital Services,”Report on a Presentation to the Central American Ad Hoc Group on National Accounts, 2005; 柯善咨、向娟:《1996—2009年中国城市固定资本存量估算》,《统计研究》2012年第7期。。(2)文献中争议最多的是全社会固定资产投资和固定资本形成总额两个指标的选取。多数研究者认为全社会固定资产投资指标因不包含土地改良等费用而低估了资本存量。张军等和单豪杰对积累、资本形成总额、全社会固定资产投资和新增固定资产这四个指标的含义、统计范围以及异同做了比较详细的比较,都认为固定资本形成总额是衡量当年投资的合理指标(11)张军等:《中国省际物质资本存量估算: 1952—2000》,《经济研究》2004年第10期; 单豪杰:《中国资本存量K的再估算: 1952—2006 年》,《数量经济技术研究》2008年第10期。。针对用于平减中国各地级城市层面的名义固定资产投资额的固定资产投资价格总指数,本文采取《中国统计年鉴》所公布的各省(市)建筑安装工程、设备工具器具购置和其他三大类资本品各自的固定资产投资价格指数加权得到的价格总指数,权重的具体计算方法可参见柯善咨和向娟文章阐述的细节。(3)随着中国产业结构的转型升级和城市化进程加快,各地区的固定资产更新换代周期缩短,市场竞争也使得企业部门加快生产设备更新过程,必然会加快中国各地区的固定资产折旧过程,本文对中国各地级市的固定资产折旧率的设定,仍然参考柯善咨和向娟文章的阐述细节。(4)在获得以上各数据信息的基础上,再借鉴Goldsmith提出的永续盘存法来估算中国地级市层面在2003至2018年间的固定资本存量额(12)Goldsmith, R. W.,“A Perpetual Inventory of National Wealth,”Studies in Income and Wealth,14, 1951.。最后,还加入了虚拟变量financialcrisisit,定义为2008年之前设定为0,2008年之后(包括2008年在内)设定为1的虚拟变量。加入这个变量的目的在于控制和吸收来源于2008年金融危机对中国各地区所造成的结构性外部冲击效应。针对最近发展起来的估计全要素生产率的估计方法,OP 方法采用了两阶段的参数估计方法,第一阶段估算出劳动的产出弹性,第二阶段进行资本产出弹性的估计。然而,如果在第一阶段中生产率水平与劳动力投入存在共线性问题的话,那么估计出的劳动产出弹性必然是有偏的,继续进行第二阶段的估计将会导致资本的产出弹性出现较大偏差。为了解决这一问题,Ackerberg等放松了OP 方法的假设条件,将劳动力投入和固定资产投资变量引入中间投入的决策函数,完善了上述方法,从而保证相应的估计结果更加准确(13)Ackerberg, D., Caves K., Frazer G., “Identification Properties of Recent Production Function Estimators”,Econometrica,83(6), 2015.。ACF估计方法针对中国省级层面全要素生产率估计的相对准确性,也得到了许永洪等的证明(14)许永洪:《中国全要素生产率重估——ACF模型中弹性估计改进和实证》,《统计研究》2020年第1期。。由表2的估计结果来看,针对中国地级市层面TFP,采用ACF方法估计出的Log(labor)和Log(capitalstock)变量的系数,二者弹性之和为1.0377,更能反映中国地级市层面的经济增长正处于规模报酬不变阶段的特征,因此,这就证明ACF估计方法的相对可靠性。

表2 中国地级城市地区层面TFP的估计结果

事实上,在利用既有的类似OP、LP和ACF等方法,作为估算中国地级城市层面全要素生产率指标的过程中,通常会面临如下方面的不适用性问题:一是这些方法均强调个体样本的同质性,而中国地区之间的资源要素禀赋差异、地理区位和市场化改革进程差异性导致的发展不平衡等,使得不同地区样本的异质性问题非常突出。在各个地区的资本密集度方面,该异质性问题尤为突出。二是既有的类似OP、LP和ACF等估计个体层面的全要素生产率方法,均是依赖于个体样本的最优决策逻辑,而类似中国地级城市层面的个体样本,由于政府干预微观经济程度和力度存在显著到的异质性特征,部分地级城市在发展经济过程中未必能够遵循生产率的最优决策逻辑。这些源自中国独特的经济体制带来的不可避免的问题,使得既有方法均存在一定的局限性,导致最终估算出来的地区全要素生产率可能会发生较大偏差现象。而且,我们注意到中国不同省份的资本密集度存在系统性的差异特质特征,如果假定生产函数具有单一形式,资本密集度的差异性会被生产率所吸收,而导致偏误。Gandhi 等基于最优要素投入的一阶条件,提出了一种估算全要素生产率的新方法(15)Gandhi A., Navarro S., Rivers D. A., “On the Identification of Gross Output Production Functions,”Journal of Political Economy,128(8), 2020.。我们借鉴这一思路并假定每个省份选择资本和劳动投入以最大化GDP。这一方法也可以理解为在省份层面利用索洛余量法估计全要素生产率。

有鉴于此,Gandhi 等,提出了一种估算全要素生产率的最新方法,其核心就是既摆脱了对个体样本的同质性基本要求,也放松了对个体样本的最优决策约束性要求,来估算个体样本的全要素生产率①。具体的估计逻辑如下:

(12)

由此,可得到如下的中国地级城市层面全要素生产率指标的计算公式:

(13)

针对(13)式中的位于中国省份地区j的各地级城市i在年份t的真实GDP变量GDPijt、资本存量kijt和劳动力数量变量lijt,具体的测算方法与上文类似。(16)针对其的非参数估计方法,详细参考Gandhi 等的文章具体策略和细节。

(三)内生性问题讨论与工具变量设计

针对前文设定的计量方程(11)式,要得到核心解释变量Roadit回归系数β的一致性估计结果,很容易引发担心或质疑的问题是,一是由于遗漏可能的重要变量所导致的内生性问题,二是由于核心解释变量Roadit和因变量Citygrowthit之间的可能存在的逆向因果关系所导致的内生性问题。针对前者问题,由于我们在计量方程(11)式中,尽可能设置了文献通常使用的影响地区TFP的各种重要因素,特别是控制了城市个体层面固定效应,遗漏重要变量的问题未必突出。针对后者问题,一个需要严肃考虑且深入探究的问题是,中国情境下各城市地区内的TFP及其背后的经济高质量发展逻辑,是否会影响城市地区中政府对公路基础设施的建设能力和动力。这其中容易被发现的影响机制是,中国各城市地区中TFP相对越高,意味着地区经济高质量发展的动力越强,对地区内公路为主的基础设施建设的内在需求相对越强,从而形成了“经济高质量发展倒逼交通基础设施建设”的中国特色机制。在这种影响机制的作用效应下,计量方程(11)式中核心解释变量和因变量之间可能存在严重的逆向因果关系,由此,内生性问题相对比较突出。针对这个难以忽略的影响机制中可能蕴含的因果逆向关系带来的内生性问题,较好的处理策略是寻找合适的外生性工具变量。

从类似的既有文献寻找外生性工具变量的处理策略来看,有两条线索可以追踪,一条是从历史逻辑角度来寻找相应的工具变量,另一条是从中国各城市地区层面的地理特征来探寻合理的工具变量。针对前一条线索,比较典型的借鉴文献是Banerjee 等(17)Banerjee, A., Duflo, E., Qian, N., “On the Road: Access to Transportation Infrastructure and Economic Growth in China,”Journal of Development Economics,145, 2020.,他们发现中国改革开放后的交通基础设施网络体系建设,与1860年左右的数个核心城市或港口城市的直线距离有着密切的内在联系。在中国1979年实施对外开放后,中国第一批交通基础设施的建设,均是程度不等地围绕这些历史上的经济发展中心和人口集聚中心而布局展开的。很显然,从历史逻辑角度来寻找中国现代交通基础设施网络体系建设的内在局部特征,具有相当的合理性。但是,我们担心的问题是,在中国经历了40多年的深入持续的改革开放战略之后,特别是在实现西部大开发、中部崛起、东北振兴等一系列国家发展战略,以及各省内部实施的不同地区均衡发展战略规划的推动下,中国不同地区的交通基础设施建设水平的差异性正在迅速缩小。本文的研究样本分布在2008年至2014年期间,在此期间,由于历史延续问题导致的中国现代交通基础设施网络体系建设的内在局部特征,应该受到中国各级政府较长时期的均等化发展政策的调整和冲击,之间的相关性可能变得相对较弱,将之选择作为本文的外生性工具变量也可能面临较大问题。

针对后一条线索,Duflo & Pande、Saiz和Wang等使用地区的地形坡度指标(Terrain Slope Index)作为地区交通基础设施的工具变量(18)Duflo, E., Pande, R., “Dams,”The Quarterly Journal of Economics,122(2), 2007; Saiz, A., “The Geographic Determinants of Housing Supply,”The Quarterly Journal of Economics, 125(3), 2010; Wang, X., Xie, Z., Zhang, X., Huang, Y., “Roads to Innovation: Firm-Level Evidence from People’s Republic of China ,” China Economic Review,49, 2018.,很显然,不同地区的地形坡度差异性,是地理性质的自然结果,代表了不同地区建设交通基础设施的难度和成本。特别是对于中国这样一个幅员辽阔、地形特征差距极大的国家而言,地形坡度更能反映中国不同地区交通基础设施建设的成本和难度显著差异。对于那些地形坡度越高的地区,建设交通基础设施的成本和难度相对越大,政府特别是地方政府的建设成本相对就越大。特别是在中国城市地区层面的某些较低等级公路的建设需要地方政府筹措一部分建设资金的压力下,在中国多数地方政府均面临财政收支平衡紧张和“吃饭财政”的约束条件下,地方政府投资建设交通基础设施的动力和能力相对受到更大的政府财力限制。因此,地形坡度是符合中国现实状况的不同地区交通基础设施密度的外生性工具变量。

然而,我们发现,选择中国不同城市地区层面的地形坡度指标,作为地区交通基础设施的工具变量,存在两个方面的问题。一是中国各城市地区层面的地形坡度指标有省份地区的缺失,二是地形坡度指标不如地形起伏度指标(RDLS,Relief Degree of Land Surface),更能反映中国各城市地区层面建设交通基础设施的成本和难度。这是因为,即便两个地区的坡度相同,而地形起伏度却有着较大程度的不同,后者的交通基础设施建设成本和难度显然要远远高于前者。有鉴于此,本文拟选用中国各城市地区的地形起伏度指标(RDLS_city),作为地区公路密集度的外生性工具变量。可是,这仍然可能会面临的问题和挑战是:中国每个城市地区的地形起伏度指标只有一个数值,在本文的研究样本期间内不存在变化信息。针对该问题,我们考虑借鉴Wang 等的设计策略,采用相应年份的用于交通基础设施建设和施工的主要工程机械设备的进口价格作为权重,来重新设计随着年份而波动的中国各城市地区层面的公路密度的外生性工具变量。他们认为,中国公路建设领域使用的主要工程机械设备的进口价格,受到国际市场的供需关系影响,因而具有外生性特征。可是,我们对此设计思路和外生性解释却有着诸多方面的怀疑和担忧,一方面,要高度认识到的客观事实是,中国作为全球最大的交通基础设施建设国家,既是全球公路设施工程机械设备的主要进口国,也是全球公路设施工程机械设备的主要生产国和出口国之一,因此,中国交通基础设施的大规模建设带来的对工程机械设备的进口行为,结合“中国卖啥啥便宜、中国买啥啥贵”的现象来看,这必然会影响到全球公路设施工程机械设备的供需关系和市场产品价格。另一方面,充分考虑到我们研究样本期限的特殊性,2008年全球金融危机爆发后,全球各国特别是中国,将强化基础设施投资和建设作为缓解全球金融危机以及由此引发的全球经济危机冲击的重要政策工具,因此,2008年之后,不仅仅是中国对建设公路设施工程机械设备的需求大幅度增加,其他主要国家对工程机械设备的需求也出现了增长态势。而且,为了主动应对2008年的全球金融危机,国务院发布《关于发挥科技支撑作用促进经济平稳较快发展的意见》,之后科技部又发布《关于发挥国家高新技术产业开发区作用促进经济平稳较快发展的若干意见》,试图在中国遭受全球金融危机冲击的情形下,通过出台各种刺激政策或激励政策,依靠促进企业自主创新能力的提升来抵御危机可能带来的负面冲击。由此,从中可以看出的一个特定影响机制是,在2008年之后,中国主要公路设施工程机械设备的进口价格,必然与企业创新投入活动之间存在特定的正向联系关系。基于以上两个方面的分析,可以发现,针对本文的研究样本观察期,难以利用Wang 等的设计策略来构造动态变化的外生性工具变量。

针对以上的这些问题和挑战,我们拟采用中国在上一年份的建筑业工资收入变量(单位:万元),与中国各地级城市的地形起伏度变量的乘积项变量IV_RDLS_city,作为本文使用的工具变量。很显然,地形起伏度是影响中国公路基础设施建设难度和成本的最重要因素。以雅康高速公路为例,全长仅135千米,但由于地形过于复杂,全线海拔高差达到1 900米,总投资达到了230亿元。平均一千米造价1.7亿元,修建成本之高令人咂舌。全长一百多千米的高速路上,桥隧比高达82%。设置了129座大桥,桥梁总长约36 000米,占路线全长约27%,包括特大桥6座,大桥94座,中桥11座,小桥18座。雅康高速全程共设隧道44座,隧道总长73 000 米,占路线总长的1/2。再比如,汶马高速公路整条全长172千米,由于地形高差较大,总投资高达287亿元。更需要注意的是,地形起伏度越是复杂且地形落差越大的公路基础设施建设,对体力劳动者的需求相对越多。因此,体力劳动者的工资收入就成为影响中国公路基础设施建设成本的重要因素之一。从中国体力劳动者的就业岗位来看,主要集中在建筑业,因此,建筑业工资收入就必然能在很大程度上代表体力劳动者的成本,进而影响公路基础设施的建设成本。虽然中国整体层面的建筑业工资水平并不能直接影响单独各个地区的生产率,采用上一年的建筑业工资水平,可进一步避免二者之间可能的内在联系,从而保证工具变量的外生性特征。

(四)数据来源说明与处理过程

本文的研究数据主要来源于两个方面:一是中国城市层面的地形起伏度指标(RDLS),来源于封志明等的文献。其他的城市层面数据均来源于历年的《中国城市统计年鉴》和《火炬统计年鉴》。

四、中国情境下路对经济增长影响效应的实证结果与分析

(一)基准回归结果

表3展示了中国各城市地区层面的公路密集度对地区生产率影响效应的OLS检验结果。

表3 中国地级城市层面公路密集度对地区生产率影响效应的OLS回归结果

从使用地区劳动生产率指标Laborproductivity作为被解释变量的模型1和模型2的估计结果来看,在不纳入控制变量的模型1中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数为负,但不显著。而在纳入各控制变量的模型2中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数仍然为负,也不显著。类似地,从以使用GNR方法估算的中国地级城市层面全要素生产率TFP_GNR作为被解释变量的模型3和模型4的估计结果来看,在不纳入控制变量的模型3中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数在1%统计水平上显著为负。而在纳入各控制变量的模型4中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数也在1%统计水平上显著为负。进一步来看,从以使用ACF方法估算的中国地级城市层面全要素生产率TFP_ACF作为被解释变量的模型5和模型6的估计结果来看,无论是纳入控制变量与否,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%统计水平上显著为负。这些经验结果初步说明,中国各城市地区层面的公路密集度,对地区生产率产生显著的抑制效应。然而,针对表3中各个模型的OLS回归结果,由于没有解决计量方程(11)式中可能的逆向因果关系所导致的内生性问题,得到的估计结果未必是可靠且可信的。

(二)工具变量的回归结果

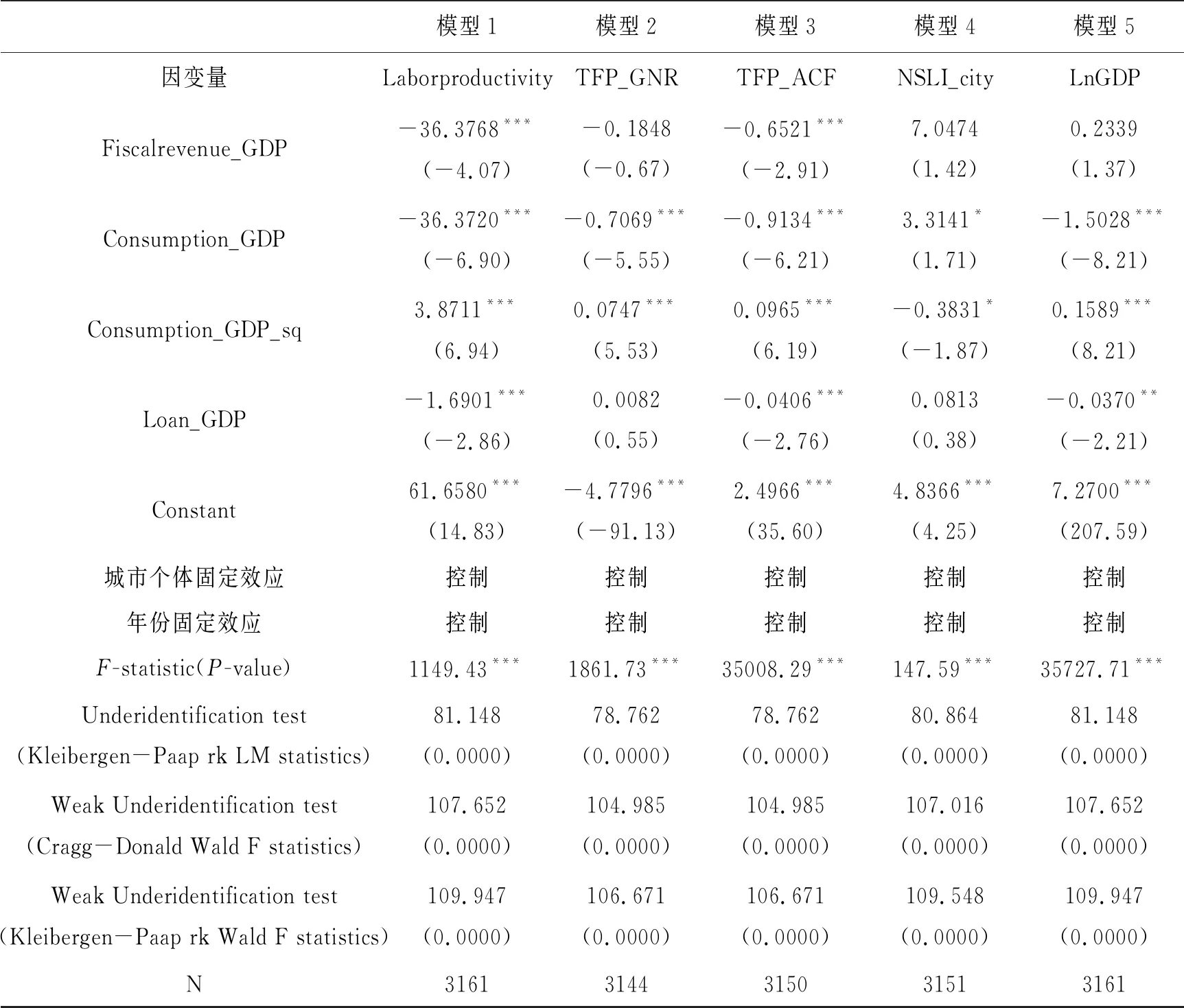

运用我们前文讨论和设计的工具变量,表4(下页)展示了中国各城市地区层面的公路密集度对地区生产率影响效应的2SLS检验结果。以劳动生产率Laborproductivity作为被解释变量的模型1和模型2的估计结果显示,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%和10%统计水平上显著为负。而以全要素生产率TFP_GNR作为被解释变量的模型3和模型4的估计结果显示,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%统计水平上显著为负。同样地,以全要素生产率TFP_ACF作为被解释变量的模型5和模型6的估计结果显示,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数也均在1%统计水平上显著为负。这就验证,在那些公路密集度越高的中国各地级城市地区中,地区生产率表现出相对越低的基本特征,由此证明公路基础设施建设对地区生产率产生了显著抑制效应的基本事实。我们发现,中国各地级城市层面的劳动生产率(Laborproductivity)与TFP_OP、TFP_ACF的spearman相关系数分别-0.1474和0.6986,由此可见,这些文献常用的反映一国(或地区)生产率的代理指标,在中国情境下存在明显的差异性,这反映了中国地区经济增长的不同性质或不同发展阶段的生产率差异性特征。

相较于表3中各模型的OLS估计结果,在表4中各模型的2SLS估计结果显示,我们关注的核心解释变量Roadintensity_city的回归系数数值变大,这说明倘若不处理相应的内生性问题的话,可能会严重低估中国情境下公路基础设施对地区生产率的抑制效应。具体来看,以表4中的模型2、模型4和模型6的估计结果为例,其表明,在其他条件不变的情况下,平均而言,公路密集度提高一个单位,则Laborproductivity、TFP_GNR和TFP_ACF分别下降3.48、0.50和0.59个单位。这些经验结果就深刻说明,中国各城市地区层面公路基础设施的建设和完善,对地区生产率以及经济高质量发展产生了显著的负向阻碍效应,即表明,公路基础设施的建设和完善,对地区经济高质量发展产生了令人意想不到的阻碍作用。从各控制变量的估计结果来看,可以发现它们的回归系数符合和显著性多数均符合我们的预期,由此说明在计量方程(11)中所选择和设计控制变量的合理性。

从表4中各模型的第一阶段的回归结果来看,工具变量IV_RDLS_city回归系数均在1%统计水平上显著为负,其验证了我们设计工具变量的预期,即由于地级城市地区的地形起伏度越大,导致建造公路基础设施的难度越大以及成本相对越高,造成地区内的公路密集度相对越低。此外,从表4中的各个模型所列示的针对工具变量有效性的识别不足检验(Kleibergen-Paap rk LM statistics)以及弱识别检验(Weak Underidentification test)和(Kleibergen-Paap rk Wald F statistics)的检验结果来看,均显著拒绝了原假设,从而进一步证明了本文设计的工具变量的合理性。

表4 中国地级城市层面公路密集度对地区生产率影响效应的2SLS回归结果

(三)稳健性检验结果

1.替换因变量的检验结果

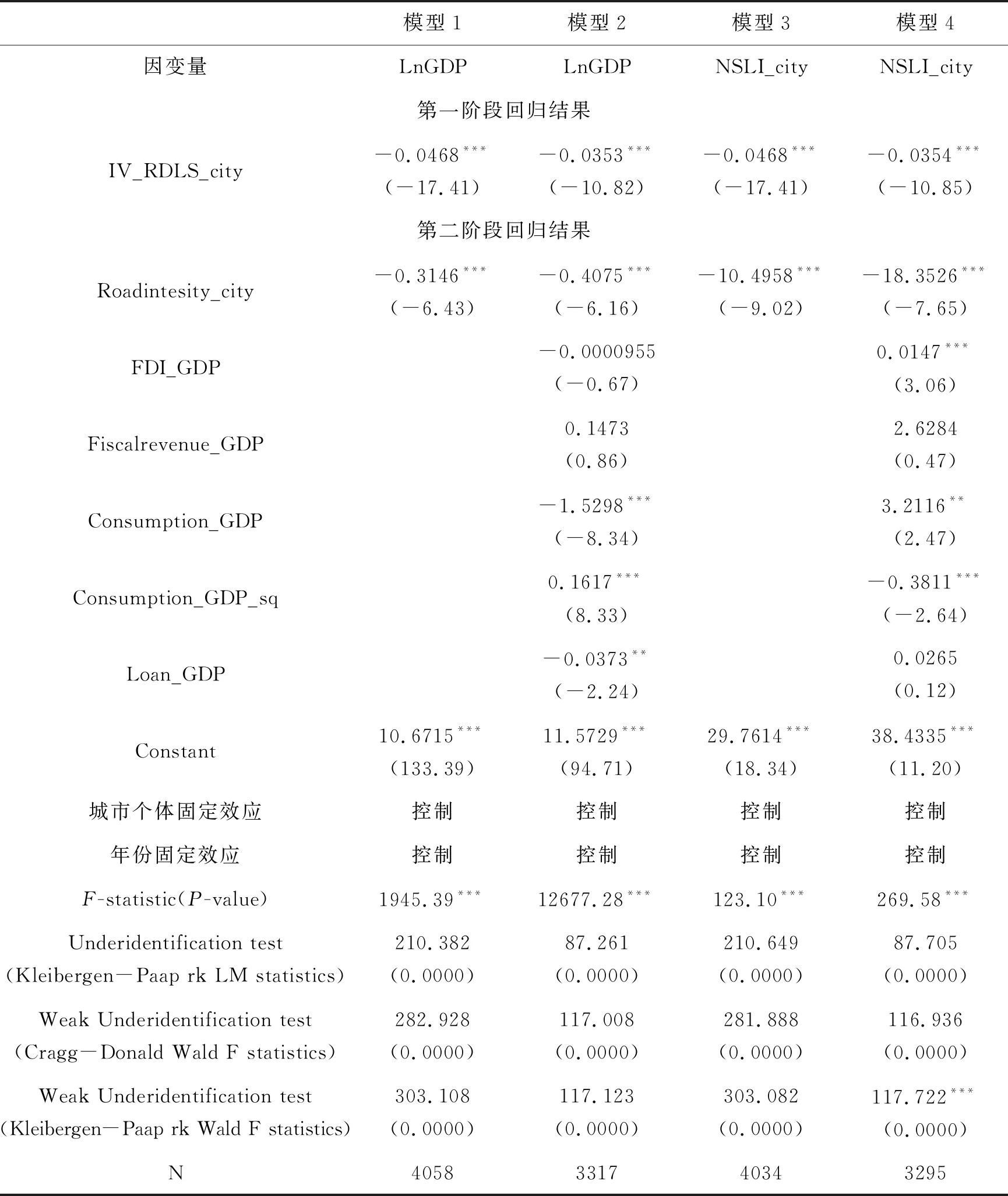

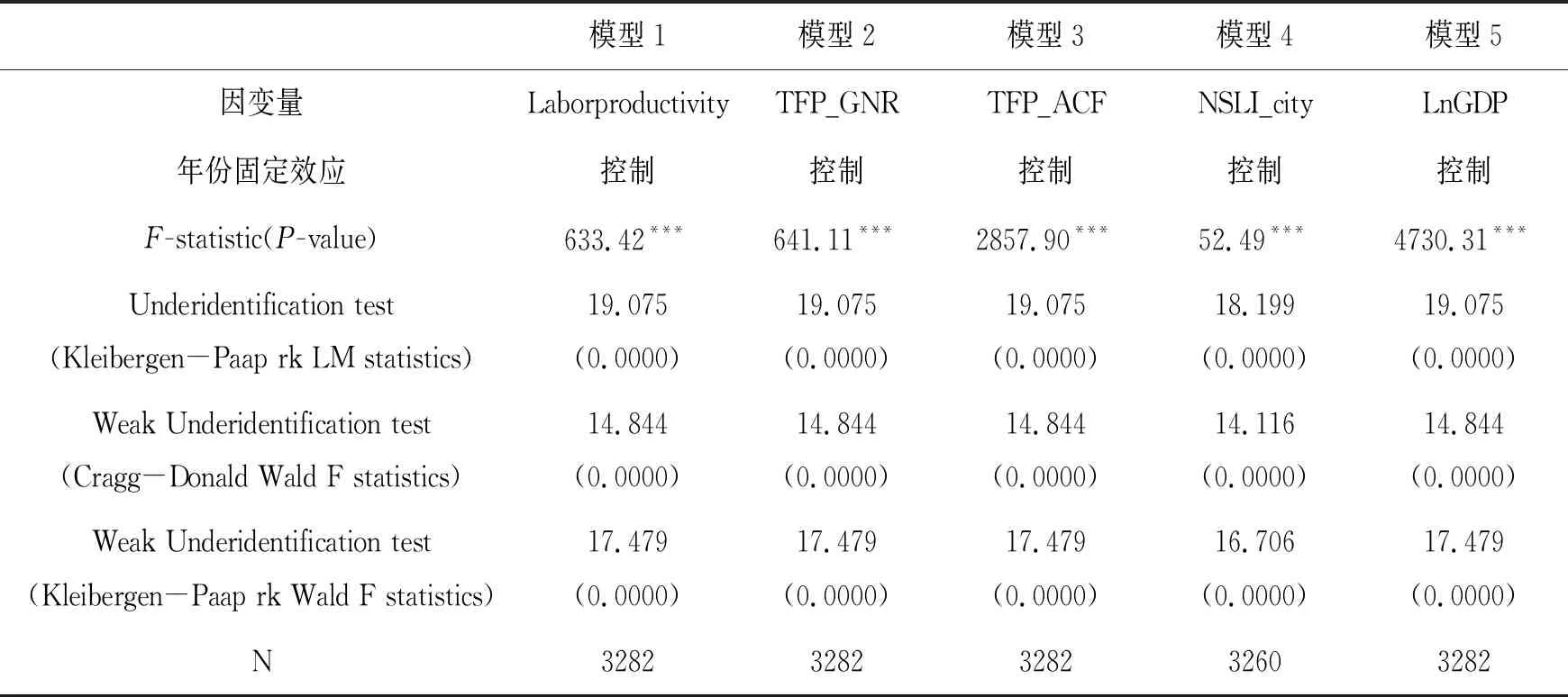

在以上的检验结果中,我们发现了中国情境下公路基础设施的建设和完善对地区生产率所产生的抑制效应的重要事实。然而,这就必然会带来的疑惑或者质疑是,中国这么多年一直力推的交通基础设施的建设和完善,竟然未能促进地区经济发展,这显然违背中国的“要想富、先修路”的发展逻辑以及多数学者们的认识。为此,考虑到城市层面的生产率指标,可能代表的是经济增长中的创新效率、人力资本效率、制度效率、组织效率变革和提升等方面的信息,而从一国或地区层面经济增长的内涵来看,也包括要素规模粗放型扩张、资本设备更新、技术创新模仿等方面的信息。特别需要关注的是,最近很多文献指出,人为统计的GDP指标由于存在各种统计遗漏或故意的虚报瞒报现象,导致GDP指标未必能够很好地反映一国或地区的真实经济增长信息,因此,不少文献采取国家或城市地区层面的卫星夜间灯光数据,作为衡量一国或地区的经济增长信息的代理指标(19)徐康宁等:《中国经济增长的真实性:基于全球夜间灯光数据的检验》,《经济研究》2015年第9期; 范子英等:《政治关联与经济增长——基于卫星灯光数据的研究》,《经济研究》2016年第1期。。有鉴于此,为了进一步验证我们以上的主要经验发现与中国“要想富、先修路”的发展逻辑之间是否存在矛盾之处,采用中国各地级城市层面的真实GDP规模对数值变量lnGDP和夜间卫星夜间灯光数据变量NSLI_city(Night satellite light intensity),作为衡量城市地区经济增长的代理变量,相应的2SLS回归结果均列示在表5中。

表5 中国城市层面公路密集度对地区经济增长影响效应的2SLS回归结果

对之可以观察出,无论是纳入控制变量与否,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%统计水平上显著为负。这就表明,中国各城市地区层面公路基础设施的建设和完善,对地区和GDP规模和卫星夜间灯光强度所衡量的经济增长也产生了显著的阻碍效应。对此经验结果,这是否意味着中国各地级城市地区层面的GDP等信息存在统计问题?对此疑问,我们观察lnGDP、NSLI_city与Laborproductivity、TFP_GNR、TFP_ACF之间的spearman相关系数,分别为0.6981、-0.2523和0.4116,0.1013、0.1778和0.2201,由此可见,中国各城市地区的真实GDP规模和卫星夜间灯光强度变量,的确与其他重要生产率代理变量之间存在相对较低的相关性,这些变量之间存在较为突出的差异性特征。因此,表5所得到的经验结果再次表明,中国各城市地区层面的公路基础设施建设和完善,对地区经济增长产生显著的抑制效应的重大事实。

2.工具变量有效性的检验结果

按照 Angrist and Pischke(20)Angrist, J. D.,Pischke, J. S., Mastering’Metrics: The Path from Cause to Effect,Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2015.的定义,一个好的工具变量必须满足三个方面的基本要求:一是相关性要求,即保证工具变量必须与内生变量相关;二是独立性假设要求,即要保证工具变量需要是随机分配的,或者“和随机分配一样好”;三是排他性约束要求,即要求工具变量只能通过内生变量这一渠道影响被解释变量。针对我们设计的工具变量,第一项要求显然是能够得到满足的,而要满足第二项和第三项要求则存在问题。一方面,可能存在的重要影响机制是,在那些地形起伏度越大的地区中,越是容易发展出生产效率相对较低的产业结构,这就可能会导致我们所选择的工具变量未必是严格随机的。从中国各地政府普遍偏好于采取各种优惠政策,促进地区产业结构转型升级的激励动机和现实行为来看,可能存在的另一个影响机制是,地形起伏度越大的地区政府,越是有激励动机来采取各种优惠政策来干预本地区经济效率的提升,这也可能导致我们选择的工具变量也并不是严格随机的。另一方面,要确保中国情境下各城市地区层面的地形起伏度因素,是通过地区内的公路基础设施这唯一渠道来影响地区内企业创新决策,这显然是难以得到保证的。很显然,中国各城市地区层面的地形起伏度因素,也可以通过类似地区互联网和移动电话网络等基础设施渠道来影响地区的经济效率水平。Roller and Waverman、Datta and Agarwal、郑世林等就发现了互联网基础设施是影响一国经济增长的关键因素(21)Lars-Hendrik Roller and Leonard Waverman, “Telecommunications Infrastructure and Economic Development: A Simultaneous Approach,”American Economic Review,91(4), 2001; Anusua Datta and Sumit Agarwal, “Telecommunications and Economic Growth: A Panel Data Approach,”Applied Economics,36(15), 2004; 郑世林等:《电信基础设施与中国经济增长》,《经济研究》2014年第5期。。为此,按照 Angrist and Pischke①提出的解决思路,解决这些问题的思路之一,就是在计量方程中尽可能控制这些可能的影响因素,从而既尽可能保证工具变量并不会因为非随机性而削弱工具变量的有效性,也可以保证工具变量是通过解释变量影响被解释变量唯一渠道的排他性约束要求。

为了检验和解决以上讨论的工具变量是否存在非随机性问题以及难以满足排他性约束要求问题,我们在计量方程(11)式中添加的控制变量有:一方面,使用中国各地级城市地区在各年份的PM2.5均值变量(PM2.5_city),作为控制地区产业结构特征和经济效率的核心变量。很显然,地区的PM2.5均值变量,既能体现地区的经济增长自然环境制约条件,也是反映地区是否是粗放型经济发展模式以及相对低端产业结构特征的重要变量。另一方面,使用中国各地级城市地区在各年份的互联网基础设施密集度变量(Internet_city)和中国地级城市地区移动电话基础设施变量Mobilephone_city,作为控制其他可能影响地区经济增长和经济效率的信息基础设施渠道的核心变量。前者定义为中国各地级城市地区当年的互联网宽带接入用户数(单位:万)与各地级城市地区年末家庭总户数(单位:万)的比值,后者定义为中国各地级城市的移动电话使用用户(单位:万)与地区人口总数(单位:万)的比值。从表6的各项检验结果来看,无论是采用何种形式的因变量作为衡量中国各地级城市地区层面经济增长的代理变量,核心解释变量Roadintensity_city的显著性和数值均与表4中各模型的主要检验结果保持了一致性结果。具体来看,一方面,在纳入多个控制变量后,表6中各模型的回归结果显示,本文所关注的核心解释变量Roadintensity_city的回归系数数值和显著性并未发生本质性的变化,而工具变量IV_RDLS_city的回归系数数值和显著性也未发生较大幅度的变化。另一方面,更为值得关注的是,在各模型的第一阶段回归结果中,控制变量PM2.5_city在表6的多数回归模型中均呈现显著正向关系,而控制变量Internet_city和Mobilephone_city均未呈现显著性。这些检验结果说明,一方面,中国情境下在那些地形起伏度相对较大的地区中,的确存在容易发展出更多排放PM2.5的低端产业体系的概率,因此,控制了地区的PM2.5因素,可以在一定程度上缓解工具变量的非随机性问题。另一方面,可以验证的基本事实是,相比于公路基础设施,互联网和移动电话等这些信息基础设施并不是直接影响地区的地形起伏度的因素,由此,这些控制变量在一定程度上可以证明,我们设计的工具变量可以满足排他性约束条件要求。

表6 中国城市层面公路密集度对地区经济增长影响效应的2SLS回归结果

续表6

五、中国存在鲍莫尔成本病陷阱效应么?

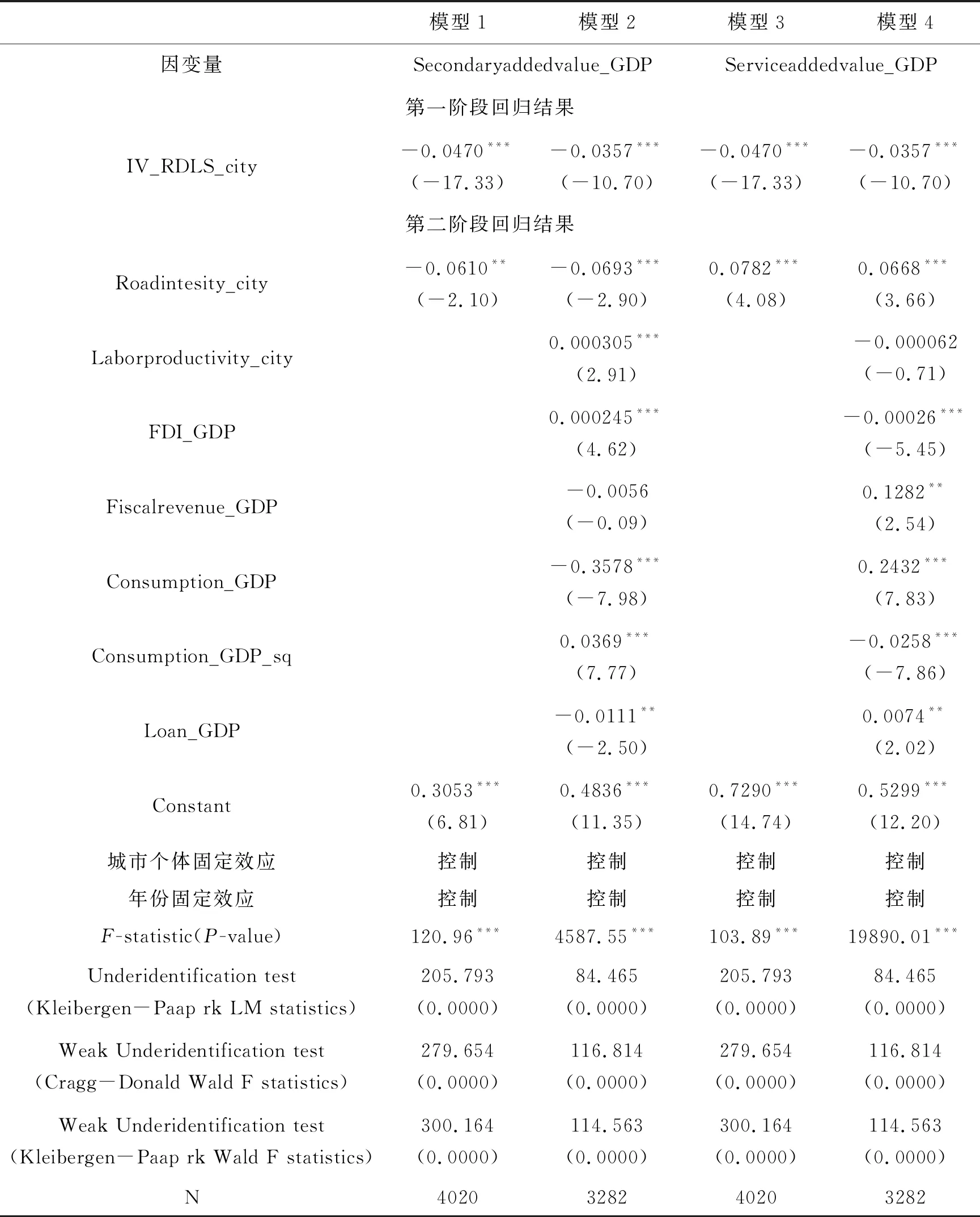

首先,依据本文构建的理论模型的内在逻辑,我们检验的机制问题是,中国各地级城市地区层面公路基础设施的建设和完善,究竟是促进要素资源向第三产业的转移和集聚,进而造成了地区内第三产业部门的扩张和增长,还是造成了第二产业规模的相对收缩以及投资乏力。表7(下页)展示了中国城市层面公路密集度对地区第二和第三产业部门增加值占GDP比重影响效应的2SLS回归结果,从中可以发现,在以中国各城市地区的第二产业部门增加值占GDP比重变量Secondaryvalueadded_gdp为因变量的模型1和模型2中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数分别在5%或1%统计水平上显著为负。而在以中国各城市地区的第三产业部门增加值占GDP比重变量Servicevalueadded_gdp为因变量的模型3和模型4中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%统计水平上显著为正。这些经验结果证明,中国各地级城市地区层面公路基础设施的建设和完善,既造成了地区内第三产业部门增加值占GDP比重的相对扩张,也造成了第二产业部门增加值占GDP比重的相对收缩。由此说明,公路等交通基础设施的建设和完善,造成地区内要素资源向第三产业部门的转移和集聚,甚至造成要素资源由第二产业部门向第三产业部门转移和集聚,进而造成第二产业部门的相对收缩和第三产业部门的相对扩张重大现象的发生。

表7 中国城市层面公路密集度对地区第二和第三产业部门增加值占GDP比重影响效应的2SLS回归结果

从更为细致的角度来看,表8(下页)展示了中国城市层面公路密集度对地区第二和第三产业部门就业人数占地区总就业人数比重影响效应的2SLS回归结果,从中可以发现,在以中国各城市地区的第二产业部门就业人数占地区总就业人数比重变量Secondarylabor_total为因变量的模型1和模型2中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%统计水平上显著为负。

表8 城市公路密集度对地区第二三产业部门劳动力占地区劳动力比重影响效应2SLS回归结果

而在以中国各城市地区的第三产业部门就业人数占地区劳动力总就业人数比重变量Servicevlabor_total为因变量的模型3和模型4中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在1%统计水平上显著为正。这些经验结果就证明,中国各地级城市地区层面公路基础设施的建设和完善,造成了地区内第三产业部门就业人数比重的相对扩张,与此同时,造成了第二产业部门就业人数比重的相对收缩。由此说明,公路等交通基础设施的建设和完善,造成地区内劳动力要素向第三产业部门的转移和集聚,甚至造成劳动力要素由第二产业部门向第三产业部门转移和集聚,进而造成第二产业部门就业人数比重的相对收缩和第三产业部门的就业人数比重相对扩张的重大现象发生。

要深入理解中国的公路基础设施建设,对第二产业部门扩张所产生抑制效应的内在机制,鉴于工业部门作为第二产业部门的核心组成部分,就需要从公路基础设施建设对工业部门发展所产生的诸多方面激励效应来入手。表9展示的是中国地级城市层面公路密集度对地区工业部门固定资产总额和流动资产总额影响效应的2SLS回归结果。

表9 城市公路密集度对地区内工业部门固定资产和流动资金影响效应2SLS回归结果

可以看出,在以中国各城市地区的工业部门固定资产总额占GDP比重变量Industryfixedasset_gdp为因变量的模型1和模型2中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数分别在1%统计水平上显著为负。而在以中国各城市地区的工业部门流动资产总额占GDP比重变量Industrycurrentasset_gdp为因变量的模型3和模型4中,核心解释变量Roadintensity_city的回归系数均在5%统计水平上显著为负。这些经验发现表明,中国各地级城市地区层面公路基础设施的建设和完善,既表现在对地区内工业部门固定资产造成了挤出效应,也表现在对地区内工业部门流动资产造成的替代效应,由此证明其对工业部门投资资金造成的转移效应。

其次,我们需要检验的重要机制问题是,中国各地级城市地区层面公路基础设施的建设和完善,究竟是通过第二产业部门,还是通过第三产业部门渠道,对地区内的生产率形成了抑制效应。为此,我们在计量方程(11)式中纳入了Secondaryvalueadded_gdp、Servicevalueadded_gdp分别和Roadintensity_city的交互项变量,表9分别展示了相应的2SLS回归结果。从中可以发现,无论是在以何种形式的地区经济增长代理变量作为因变量的回归结果中,交互项Roadintensity×Secondaryvalueadded_gdp的回归系数均在1%统计水平上显著为负。与此同时,交互项Roadintensity×Servicevalueadded_gdp的回归系数也均在1%统计水平上显著为负。这些经验结果说明,在那些第二产业部门增加值占GDP比重越高的地级城市地区中,公路基础设施的建设和完善对地区经济增长造成更为突出的抑制效应,与此同时,在那些第三产业部门增加值占GDP比重越高的地级城市地区中,公路基础设施的建设和完善对地区经济增长也造成了更为突出的抑制效应。由此证明,中国公路基础设施的建设和完善,带来了一个意想不到的副产品是,其在一定程度上激化了鲍莫尔成本病在中国的发生和凸显。随着中国第三产业增加值占GDP比重的快速增长,在2013年超过第二产业后,第三产业增加值占GDP比重持续增长,在2019年第三产业增加值占GDP比重高达53.9%,超过第二产业部门14.9个百分点。而且,在2013年中国所有省份地区的第三产业增加值占GDP比重均已超过第二产业部门。在这种情形下,交通基础设施的建设和完善,带来了中国各城市地区的劳动力和资金等要素资源向第三产业部门的转移和集聚,造成的第三产业部门的快速扩张效应,由于第三产业部门相比第二产业部门有着较低的生产率以及较为狭隘的提升空间,造成了生产效率增长的拖累效应,进而阻碍了中国地区全要素生产率的可持续提升。而且,中国的公路基础设施建设和完善,也通过第二产业部门渠道对地区经济增长带来了抑制效应,这就表明,大量劳动力和资金等要素资源向第三产业部门的转移和集聚,迫使第二产业部门特别是对其中的工业部门造成了固定资产和流动资产的挤出效应和替代效应,也削弱了第二产业部门乃至工业部门生产率的提升能力,进而对地区生产效率增长形成了愈加突出的拖累效应,阻碍地区生产率整体提升能力的强化。

表10 中国城市层面公路密集度和交互项对地区经济增长影响效应的2SLS回归结果

续表10

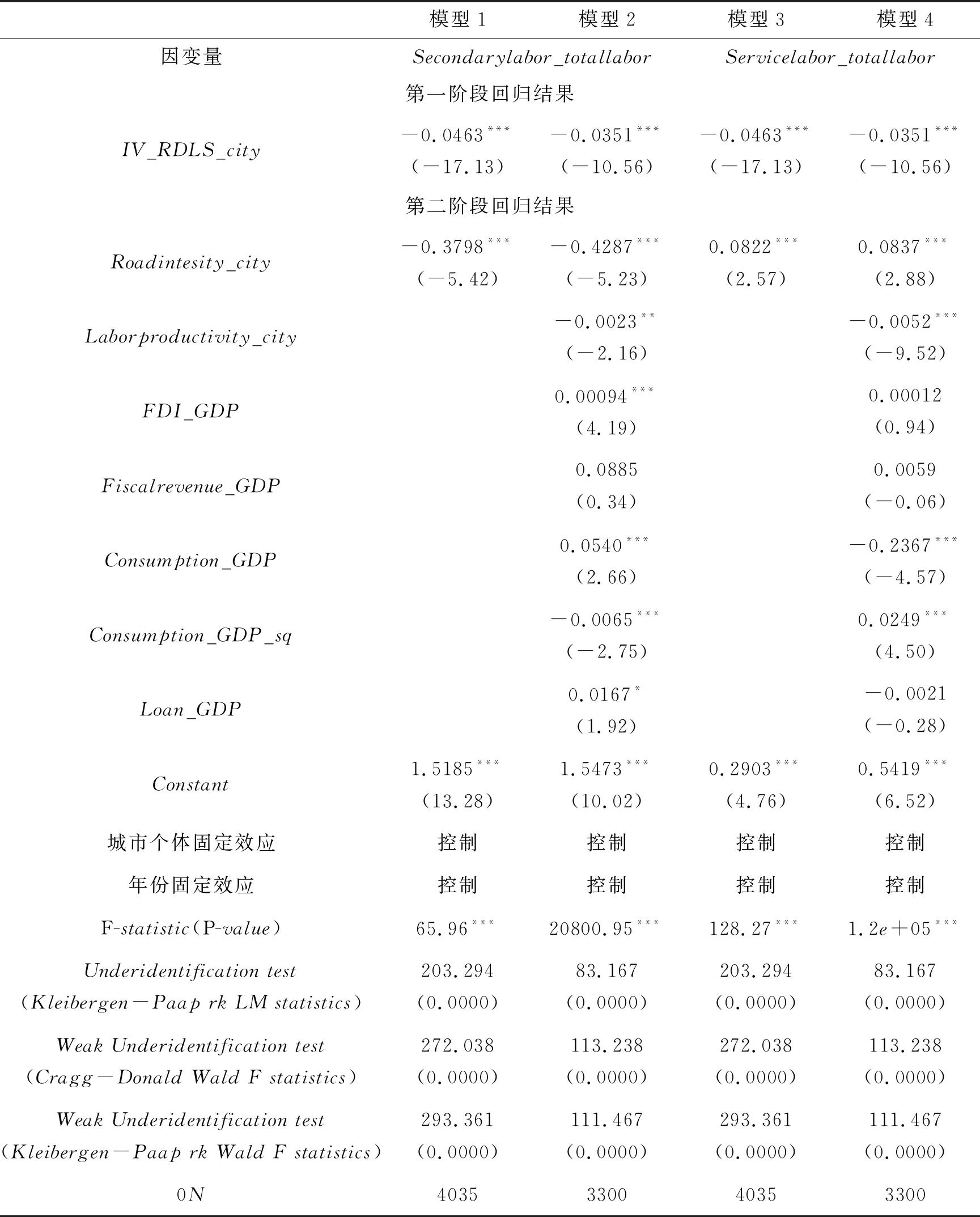

最后,我们转换到就业角度对核心机制渠道进行检验,在计量方程(11)式中纳入了地区第二产业、第三产业部门就业人员数和地区总就业人数的比重变量Secondarylabor_total和Servicelabor_total分别和Roadintensity_city的交互项变量重新进行检验,相应的2SLS的回归结果展示在表11中。

表11 中国城市层面公路密集度和交互项对地区经济增长影响效应的2SLS回归结果

遵循类似的逻辑,无论是何种形式定义的因变量的回归结果中,交互项Roadintensity×Secondarylabor_total的回归系数均在1%或5%统计水平显著为负。与此同时,交互项Roadintensity×Servicelabor_total的回归系数为正,但不显著,且只有在以NSLI_city和lnGDP为因变量的回归结果中显著为正。从这些经验结果中,仍然可以解读的基本事实是,在那些第二产业部门就业人数占地区总就业人数比重越高的城市地区中,公路基础设施的建设和完善对地区生产率乃至经济增长造成了更为突出的抑制效应,相比而言,在那些第三产业部门就业人数占地区总就业人数比重越高的城市地区中,公路基础设施的建设和完善,并未对地区生产率和经济增长造成相应的抑制效应,甚至对地区经济规模造成了一定程度的扩张效应。由此进一步证明了中国交通基础设施的建设和完善,通过劳动力在第二产业和第三产业部门的不同流动和转移机制,在一定程度上激化了鲍莫尔成本病在中国发生的重大事实。

在构建了相应的理论模型框架的引导下,基于中国地级城市地区层面的样本数据,在设计符合中国现实状况的工具变量的基础上,本文的重要发现可以归纳为:(1)公路基础设施的建设和完善,对中国地级城市层面生产率乃至经济增长造成了显著的抑制效应。具体来看,在其他条件不变的情况下,公路密集度倘若每提高一个单位,平均而言则使得中国地级城市层面的Laborproductivity、TFP_OP和TFP_ACF分别下降 3.48、0.54和0.59个单位,这个抑制效应作用规模已经值得我们高度关注和警醒。(2)中国地级城市层面公路基础设施的建设和完善,造成地区内的劳动力、资金等要素资源向第三产业部门的转移和集聚,甚至造成要素资源由第二产业部门向第三产业部门转移和集聚,进而造成第二产业部门的相对收缩和第三产业部门的相对扩张。而且,公路等交通基础设施的建设和完善,主要是对地区内工业部门固定资产和流动资金造成了挤出效应,由此证明其对工业部门投资资金造成的转移效应。(3)在第二和第三产业部门增加值占地区GDP比重以及就业人数占地区总就业人数比重越高的城市地区中,公路基础设施的建设和完善对地区生产率乃至经济增长造成了更为突出的抑制效应,由此进一步证明了中国交通基础设施的建设和完善在一定程度上促进了鲍莫尔成本病在中国的发生。

因此,要高度重视中国各地特别是中西部地区普遍存在的产业结构发展不合理的现象和风险。不少地方政府在一味追求第三产业部门规模不合理扩张所带来的产业结构优化升级的“幻觉”刺激下,忽略了以制造业为主的实体经济部门在推动地区全要素生产率可持续增长的核心作用,诱发了鲍莫尔成本病的发生,对中国经济高质量发展带来难以忽略的负面效应。本文并不是全盘否认公路交通基础设施的建设对经济发展所起的积极作用和价值;公路交通基础设施的建设和完善对中国城市全要素生产率所带来的负面效应,并不是由公路交通基础设施本身带来的,而是由中国地区的产业结构不均衡发展模式所造成的。中国不少地方政府在要素成本快速上涨特别是制度性交易成本高企不下的压力情形下,由于实施有效的市场化改革和行政体制改革的内在动力缺位和不足,导致以制造业为主的实体经济部门的投资动力及其发展能力逐步僵化和弱化。而各种生活性服务业以及新型的生产性服务业,由于中国城市化进程的大幅推进以及人口向城市区域的集中,获得了相对更大的发展机会。在中国经济发展过程中逐步出现的“脱实入虚”现象的叠加效应下,公路为主的交通基础设施的建设和完善,恰好激发和强化了各种要素资源向第三产业部门的转移和集聚效应,促进了中国各城市地区第三产业部门的快速发展,从而触发了鲍莫尔成本病机制,进而造成公路为主的交通基础设施的健身和完善,对中国地级城市层面全要素生产率的抑制效应。本文的政策含义是,在科学合理界定中国各地区中的以制造业为主的实体经济部门和第三产业部门发展关系的基础上,尤其要调整和扭转重视第三产业以及金融泡沫产业而程度不等地忽略制造业可持续发展的错误导向,真正落实中央提出的“制造业是国民经济的主体,是立国之本、兴国之器、强国之基”“维持制造业在国民经济重大的核心地位”的发展理念,以实现全面建设制造强国和创新型国家的发展战略任务。

- 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)的其它文章

- 中国应采取何种社会政策来实现共同富裕

——全球视野下社会政策比较制度优势的分析与启示 - 数字治理的多维视角、科学内涵与基本要素