小学音乐教学中体态律动的三种策略

洪倩颖

【关键词】音乐教学;体态律动;舞蹈;游戏;绘画

【中图分类号】G623.71 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2022)09-0079-02

体态律动是个体在听音乐的同时以身体运动来体验音乐,并将这种体验转化为感受的方式。在音乐教学中,笔者通常采用如下三种体态律动策略。

1.体态律动的舞蹈策略。

体态律动的舞蹈策略是指通过简单的、优美的舞蹈动作,配合音乐材料律动,进而达到体验音乐的目的。音乐和舞蹈往往是一个整体,通过舞蹈这个载体,能让学生充分地感受、体验音乐。如苏少版《音乐》三上《牧童之歌》是一首新疆民歌,四二拍,歌曲欢快热烈。乐句“骑上駿马扬起鞭,赶上牛羊下河滩”中“骏马”“鞭”“牛羊”“滩”的附点节奏,学生往往不容易掌握。为此,教师运用体态律动的舞蹈策略,让学生在欢快的“骑马舞”中,感受歌曲的特点,深入地领会、感悟音乐。

舞蹈动作1:单腿膝跳做骑马动作,手放胸前做勒缰绳动作,每一拍跳一次。让学生感受乐曲恒拍。

舞蹈动作2:右手扬鞭动作,在“骏马”“鞭”“牛羊”“滩”四个附点处,各扬鞭一次。让学生感受乐句中的附点。

2.体态律动的游戏策略。

体态律动的游戏策略是指通过有趣的游戏,配合音乐材料律动,进而达到体验音乐的目的。律动游戏生动有趣,能够迅速地让学生投入其中,不仅愉悦身心,更能感受音乐。如苏少版《音乐》三上《微笑波尔卡》是一首欢快的手风琴独奏曲,四二拍,歌曲节奏欢快,采用ABACA结构。教材中出示的A段律动步伐是踏步与拍手,节奏为Ta Ta ︱Ta Ta︱Ta Ta︱TiTi Ta︱。教学中,教师运用律动游戏,让学生在欢快的“包剪锤”与“木头人”游戏中,感受乐曲的欢快、节奏的热烈,并明确乐曲结构。

游戏1:在乐曲A段的1和2两小节处,将教材中的律动(见图1)稍作改动,其对应节奏为Ti Ti Ti Ti︱Ti Ti Ta︱。在3、4两小节处,将图1中的三个拍手,换成出“包剪锤”,每4小节反复,让学生感受乐曲的欢快气氛与速度特点。

游戏2:在乐曲B、C段处扮演行走与静止的“木头人”。让学生感受旋律变化,产生乐段概念,并对乐曲结构有一定的印象。

在课堂教学中,配合乐曲欢快的节奏,学生在游戏中玩得不亦乐乎,且由于提前制定了规则,学生的注意力非常集中,都在认真地听乐曲,并作出相应的反应。

3.体态律动的绘画策略。

体态律动的绘画策略是指将音乐材料的特点通过身体动作或笔“画”出来,与音乐材料紧密律动,进而达到体验音乐的目的。绘画和音乐的结合,会给予学生强烈的视听刺激,提高学生音乐学习的参与度和积极性。如苏少版《音乐》三上《树叶儿飘飘》是一首季节性歌曲,四四拍,旋律优美,节奏适中,旋律结构无规律可循,在结尾可进行回声演唱,以增强歌曲的层次感。在教学过程中,如果只是让学生单纯地听唱、跟唱,学生注意力难以集中,且会觉得枯燥无味,而运用绘画策略则可以有效增强学生的音乐体验。

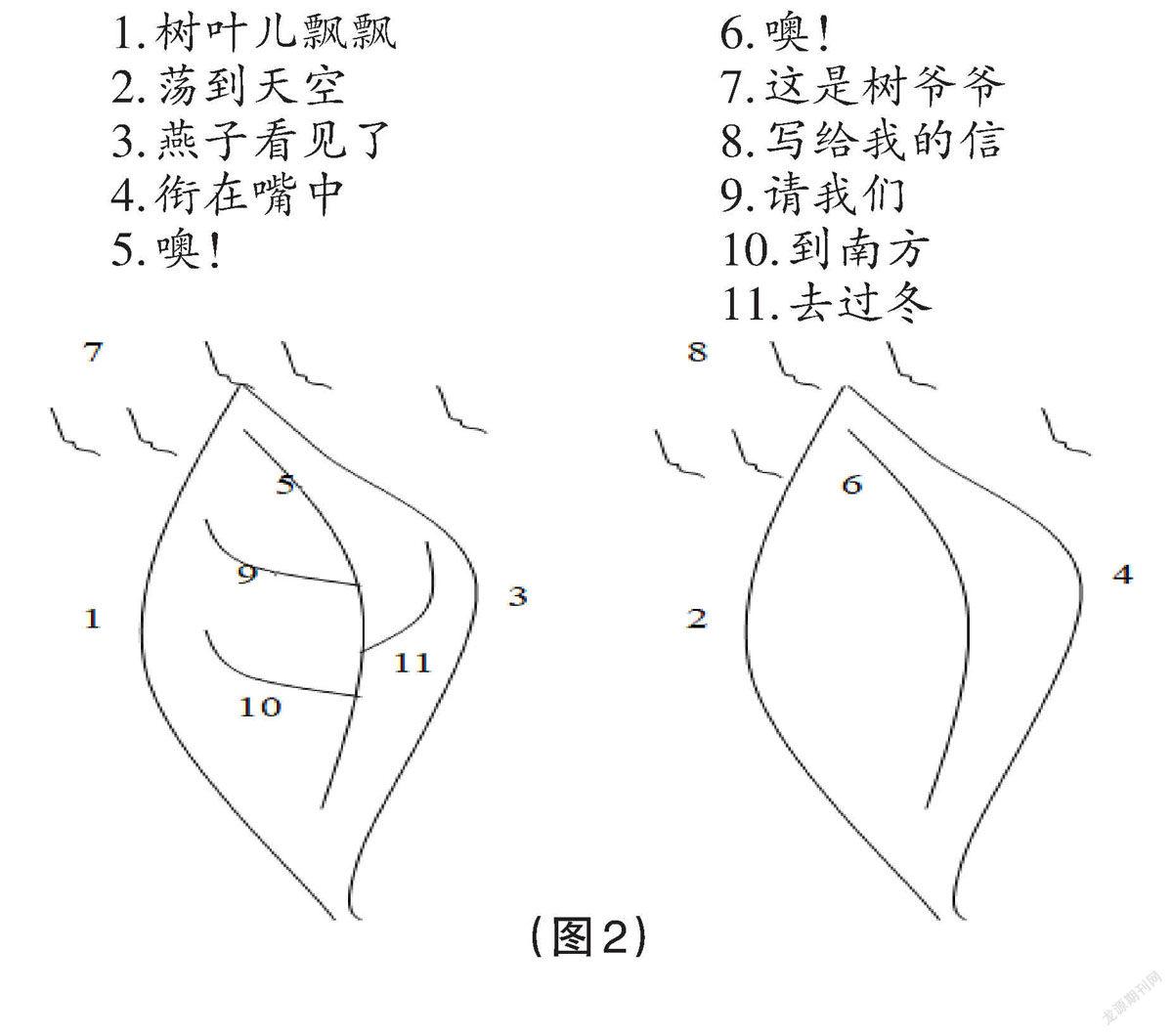

师生共画一幅树叶的图画。按照图2的顺序随着旋律画图。(标注的数字对应线条的顺序,示例为第一段歌词,因三段旋律相同,故全曲随伴奏共画3遍,结束句重复9、10、11。)

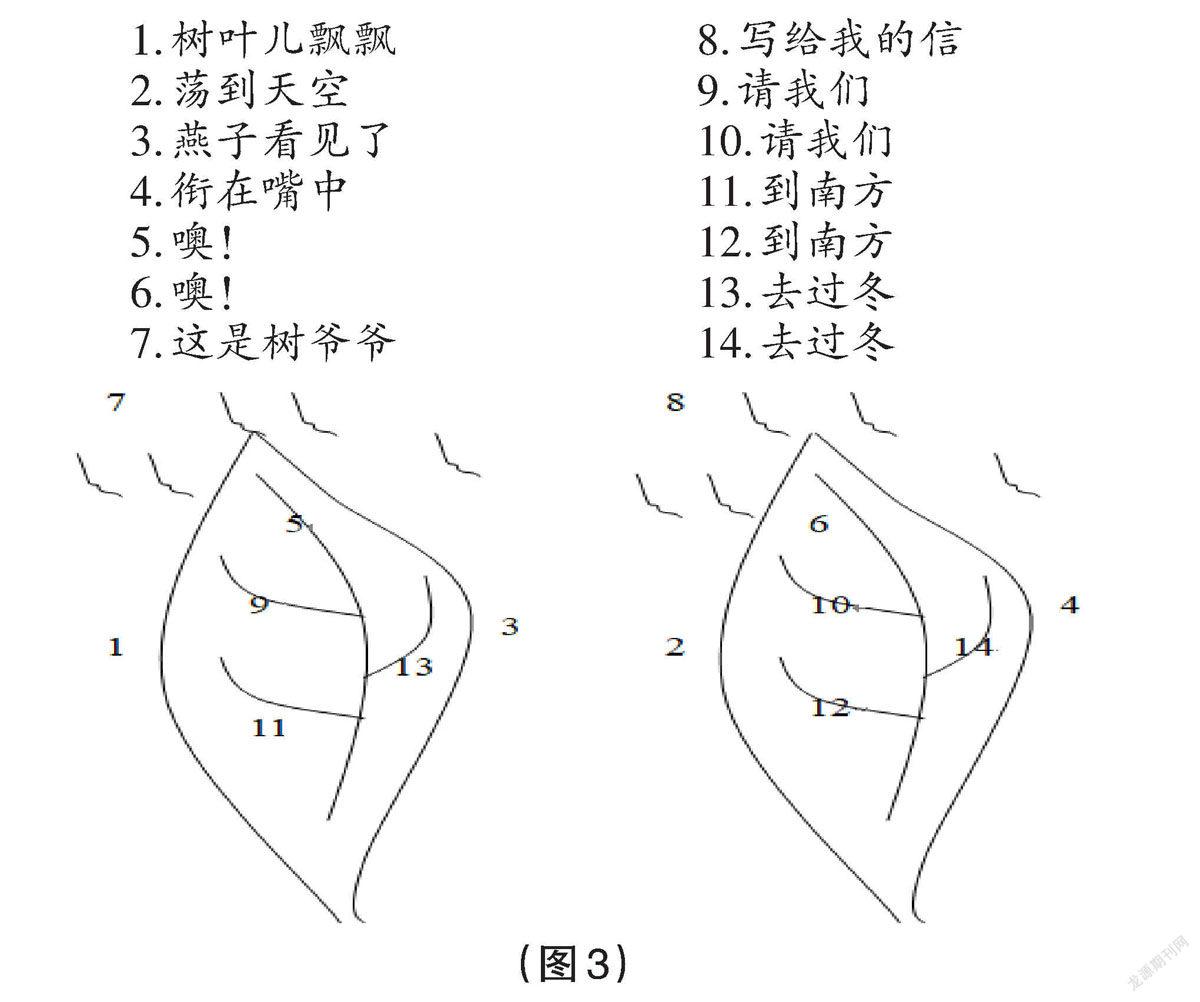

完成以上教学后,再演示图3,将这幅画画完整。在这个过程中,教师已经和学生产生默契,不约而同地认为图2的画不够完整,并自然地加上图3中增添的部分,完成回声演唱。

运用绘画策略时,画画的工具可以是学生的手,也可以是学生的整个身体,画有形而乐无形,当有形彰显无形时,学生对音乐的理解会更透彻、体验更深入。

需要注意的是,以上不同的策略适用于不同类型的歌曲,如舞蹈策略一般适用于旋律优美舒展或情绪热烈鲜明的乐曲,特别是民族类乐曲。游戏策略一般适用于节奏欢快、气氛活跃的音乐。绘画策略一般适用于画面感强、旋律优美、节奏适中的音乐。以上策略可以单独使用,也可配合交替使用,目的是调动学生的感官,使其更好地感知音乐、享受音乐。

(作者单位:南京师范大学附属中学新城小学)

3902501908242