澹泊生来只自知

——潘主兰先生学术精神述要

⊙ 张善文

人们说,潘老的毕生成就在于他的诗书画印,我觉得更不可忽视他超乎艺事之外的精湛的学术创获。人们以为,“澹泊”是潘老崇高人格之所在,我以为这更是潘老学术精神之凝聚。

我与潘老同乡,对他景仰已久。最初只知他祖籍长乐三溪,以“主兰”之号见识于人,以诗书画印名冠当世。及后,乃知他学养渊深,凡经史、历代文集皆能淹通,而于甲骨文、金文、篆籀之学研探尤精,著述甚丰。又后,凡读他的一诗一文,必深受感染,则又知其辞藻雅尚,非俗间以“文墨”自诩者所能望其项背也。于是论其学而知其人,遂恍然有悟——唯潘老之“澹泊”,故能造其学术创获之宏博,示其学术品性之浑醇。

尝读潘老《墨菊图》(1987)自题诗曰:“繁华敛尽容相尚,澹泊生来只自知。湖水湖烟供啸傲,重阳才放两三枝。”我喜欢品咀此诗的隽雅气质。所咏的是“墨菊”,但何尝不是老先生的自况呢?“繁华敛尽”,已见“澹泊”;到秋高气爽的“重阳”时节“才放两三枝”,又见精纯脱俗!这便是学术,这便是潘老的学术精神之品性。

学术评述的宗旨,是论评其必然,证述其所以然。那么,本文既谓潘老的学术精神在“澹泊”,则其所以然将何在呢?换言之,“澹泊”二字如何概括潘老毕生的学术内涵呢?笔者以为,择其要者述之,莫过于四端。

一曰,以澹泊见严谨。

所谓“澹泊”者,摒弃功利,廓然无私之称。唯其如此,乃足以显才识之“高远”,足以言学术之“严谨”。

潘老的甲骨书法,可谓追本溯源,严矣谨矣!视以金文作甲骨、以篆文作甲骨,甚或以“美术字”作甲骨者,实不可同日而语。究其原因,无非学养所致。潘老自少即嗜好甲骨文,十七岁尝刻白文自用印“爰契我龟”(《诗经》句)。由此可知,他少年时便立志要以甲骨学作为一生学业的重要方向。其后所涉益广,学殖日深,凡有心得,即笔之于书,在甲骨、金石、文字学等方面创获良多。于是积数十年之精研,陆续写下了《甲骨说文征》《古泉文字考》《汉碑别字举略》《尚书异字举略》《说文平议》《殷墟甲骨概述》《古印文字考》《说文校勘表》等著述。其中《说文校勘表》以多种版本互校出六百余条疑文,考证尤称精审。观其39岁(1947)所作《临甲骨拓本四条屏》,风骨毕陈,甲骨之本味直出纸面。又观其晚年所集甲骨联句“斗酒争棋客,焚香品画人”(1989)、“寿石网罗非独尚,名家铸凿有师承”(1990),则无疑已达炉火纯青的境地,令人惊叹其毫端若刀,竟能于纸面复现五千年前契刻文字之艺术神韵!倘无积年累月的艰苦钻研,实难达此境地。

尤其重要的是,1985年,他以77岁高龄,尽弃一切功利意识,广罗所藏甲骨拓本文献,远承历代类书旧例,撰成《甲骨文字类》一书,收录已可辨识的甲骨文1029字,合重文计之,则多达2000余字。凡所收入,皆逐字手摹原本,取三代金文互为参订,并证以《说文》六书而详加考索,厘为“天文”“舆地”等十类,前叙之,后跋之,堪称条分缕析,颇具体例。笔者以为,此书若能刊而行之,必将裨益于世,而为学者所珍惜焉。

潘老的严谨学风,常见于他对前代学者的评述。1948年他曾作《闲话缶庐》一文载于报刊,评价晚清吴昌硕(号缶庐)的诗书画印艺术,先称吴氏“流品之高,已足生人敬慕,艺事其犹末也”,再逐一指出其诗作、书道、画艺、篆刻之某方面弊病,所评有理有据,公允不偏。读其论吴氏临写《石鼓文》一节,即足使人感佩其考论缜密:

北宋拓本《石鼓文》,故如是耶?考鄞县范氏天一阁藏本最完毕,存字四百六十二。按宣统二年,吴郡钱氏请缶庐摹临北宋本,并附释文以勒石。仅临四百二十六字,重文二十六,合计四百五十二字,较之天一阁藏本尚少十字。何也?究非宋拓之《石鼓》,乃昌老之《石鼓》也。细审释文,漫无考证,尤为简陋。当年东瀛人士,有拜船求书之况,盖亦嗜痂有癖焉。

既指其版本字数之无据,又谓其辨识文字之无考,纵使昌老闻之,亦当心悦诚服欤!故潘老于文末说道:“少陵诗云,‘不薄今人爱古人’,余于昌老则不能无微词。”此诚儒者坦荡之语。然倘无澹泊之情志、笃实之学养、严谨之精神,又何能及此?

历代学者的严谨学风,往往与广博的学识密切关联。潘老也是如此。我读到他的一篇《论韩白相倾》,考述中唐文豪韩愈、白居易相互倾轧的情实,禁不住赞叹潘老学域之宽。此文以“文人相倾,自古皆然”开篇,通过韩白之时代、韩白之交谊、韩白之言论、韩白之怀抱、韩白之著作、韩白之性情六方面探讨二者“相倾”的各种内在因素,所涉及的人物资料有与韩白同时的文人孟郊、贾岛、张籍、李翱、元稹、柳宗元、杜牧、刘禹锡等,乃至韩愈的佛道朋友数人,白居易的携游伎女十数人,抒论纵横捭阖,出表入里,可谓酣畅淋漓,令人不得不信服。试举文中的“韩白之怀抱”一节为例:

韩以主持风雅为己任,倡“以文载道”。《谏迎佛骨》一表,尤见生平定力。其赠张道士诗,送惠师、灵师、澄观、文畅诸序,虽与佛老游,并不为所染。且于所赠诗文,适足畅其所欲言尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔子之道。故其诗有“吾宁屈曲在世间,安能从汝巢神山”之句,可以见志。白则不然,以韩之辟佛老,偏与佛老游。元和中,作香山草堂,与炼师郭虚舟学烧丹之术,又与僧如满结社,为香火因缘,适与韩相反。即韩之所厌恶者,白偏爱之。其相倾有如此者。

此类考索,俨然入微细致,以典型精炼的资料揭示出两人在对待“佛道”问题上针锋相对的思想观点,以见其“怀抱”之对立情态。全文不长,立论的角度却甚为别致,考据颇为翔实,研究中唐文学史者倘能取资参览,亦不无裨益。

潘老以考据精审为特色的治学之风,在他各个时期的论学著作中皆可寻见。他于1975年以油印本刊行的力作《近代印人录初稿》,其收罗资料之繁富自不待言,故钱履周教授《跋语》谓其“搜罗广,论断精”,并称作者为“淹通士”,诚非虚美。又如《寿山石刻史话》(1987年打印本),分十二章,将寿山石刻的起源、寿山石的采掘历史、宋代石俑、历代征收石刻、名家刻艺、寿山石刻圆雕艺术、钮雕装饰艺术、薄意艺术、寿山石书志等问题,均做了详密考证,极有益于地方艺术的研究。甚至像《谈刻印艺术》(1978年打印本)这样一本不足两万字的小书,潘老之行文命笔也是谨而又谨,考论唯恐不周。如书中论及印文之布局时,着意分析了章法上的虚实、疏密、对称、收纵、开合、呼应等多方面的艺术辩证关系,并指出印文格局凡有回文、合文、省文、反文、交叉文、倒文、横读文、繁写文、简写文、重文、变形文、挪移文、三字并列文、品字排列文、朱白交错文、斜笔文等,其间或可取,或不足为训,均有评定,所征引的文献,从先秦两汉的玺印、瓦当、封泥,以至印学的专门古籍《汉印分韵》(清袁日省撰,附后人两度续编)、《缪篆分韵》(清桂馥撰)、《十钟山房印举》(清陈介祺撰)、《削觚庐印存》(清吴昌硕撰)等,可谓琳琅满目。奉读其文,我们不难感受到老先生兢兢业业的治学精神。我们还注意到,这里引及潘老的三种著作皆是手工油印本,换言之,均属他不计功利而将自己的著作心得奉献给学术界及青年学子。恰恰由于这种“澹泊”胸怀,愈显出潘老严谨精神之真实可贵。

二曰,以澹泊见浅易。

真正的学问家,从来不以高深莫测炫世惑人。潘老学术精神之所以显之于“澹泊”,又往往在于他以“浅易”之道展示出精深的学术思想。所谓“浅者深以入之,深者浅以出之”,这是古今许多大学者孜孜追求的“深入浅出”的至高学术境界。

笔者读及潘老的一部《浅谈诗学入门讲稿)(1982年油印本),深发上述“以澹泊见浅易”的感慨。书名冠以一“浅”字,又殿之以“入门”,已极见作者之宗旨。书中所论,凡读诗、音韵、格律、诗法、用字、诗意、诗忌,无不涉及,无不独具创获,又无不浅显易明。其中谈到“新事物可以入诗”一节,甚为精彩。潘老这样说道:

旧诗自应符合旧的规律,不成问题。但新事物可否入诗?今人有争论,意见不一。衡量事物发展,应该可以入诗,旧诗里有许多例子可援。

说出这一观点之后,潘老援引了古诗中所用名词有与今天的新名词相合者,如杜甫《惠义寺园送辛员外》有“万里相逢贪握手”(“握手”为今日常用词),韩愈《北极》有“川源浩浩隔,影响两无因”(“影响”为今日常用词),李商隐《楚宫》有“空归腐败犹难复”(“腐败”为今日常用词)。又谓同时代的人名也可入诗,如杜甫诗有“岑参兄弟皆好奇,携我远来游渼陂”(岑参为同时代人名,“好奇”亦为今日常用词),李白诗“李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”(李白、汪伦皆为同时代人名,李白更为作者自称之名)。又谓民间俗语也可以入诗,如元好问《论诗绝句》有“真书不入今人眼,而辈从教鬼画符”(“鬼画符”为俗语)。潘老所引之例尚多,这里仅略举数则以见义。文中潘老还引申曰:“现社会必然有新事物,把旧瓶装新酒,有何不可?不论战斗机、坦克、电子、原子等新事物,都可以入诗。问题在于诗句做得好不好,不在于新事物不能入诗。”笔者记得十余年前曾偕先师六庵教授赴美访学,游览洛杉矶,先师兴至,乃以“好莱坞”英文名词入诗。又曾读业师喆盦教授诗集,亦有以“电冰箱”新名词入诗者。昔览这两首诗,总觉得辞近旨远,情采超逸,读之难忘。思及于此,益感潘老之语浅易亲切。

潘老的《谈刻印艺术》一书,也极显其论学的“浅易”之道。此书一开章便是以一位老画工的口头语“手眼胆”谈起。潘老这样写道:

前几年,有个画花老工人说:“画画要靠手眼胆。”我认为这是很有概括性的理论总结。近来有些人喜欢学习刻印,要我讲些有关刻印经验。为此,不妨就借“手眼胆”这句话作为谈印的发凡。

著书立说,一着笔便取一位工人的口语发其凡要,娓娓道来,明白通畅,亲切悦耳。这固然可视为潘老的治学风格,但在笔者看来,却俨然是他的学术创造性。没有大家风范,岂能做到这样?所谓“手眼胆”者,根据潘老的阐述,即是刻印首先要着重于多动手刻,其次是多着眼于参看名家印谱,再次是要放胆于印文构思的创新。当然,潘老并非简单地谈论“手眼胆”,而是时时结合篆刻之字法、刀法、章法等一系列基本功问题而展开深入浅出的论说,并始终贯穿着他精到的艺术辩证思维做出详密的学术探索。比如他论及刻印的“胆识”时,便十分强调基本功的把握,他说:“章法既然从字法、刀法结合创造出来,说字法就不是那么容易简单,刀法也不是那么直截了当,章法也就不是那么平铺直叙。全靠一个‘胆’字怎么行呢?”如此深刻而又辩证地阐述一个艺术见解,其立说之旨趣固属“浅易”,但其学术之内涵又何尝率尔于“简易”呢?

潘老长年从事美术专业学校的教学工作,他的学术精神,又无时不贯注于他的教学实践中。笔者从潘老的一位早期学生的回忆文章中读到:

记得,当时我任教于书画函授大学时,在于山顶上,对老师说:“教学真难啊!”潘老听了,笑了笑说:“教与学是相辅相成的。当老师的犹如一口钟,要看这口钟的质量如何。学生中有的很有学识,提问题就像举八磅锤往钟上敲打似的。质量好的钟回音必然洪亮。质量差的,稍微重敲,就把钟敲得破烂不堪,到那时能不闹出笑话来?”(郑光中《忆主兰先生》)

用如此浅显的语言、生动的比喻,说出这样深刻的为师之道,无怪乎潘老的学生们皆能深受教益而潜移默化。其实,这段充满风趣语调的话语,出自古代经典《礼记•学记》,其原文作:

善待问者如撞钟,叩之以小者则小鸣,

潘主兰 花鸟 《朱竹图》轴

叩之以大者则大鸣。待其从容,然后尽其声。

不善答问者反此。此皆进学之道也。

倘若直接照搬经典的原文来教育学生,尽管亦未必无效,但终不如以口语述出更见体贴。又何况潘老对《礼记》之文做了某种常人所难以达到的创造性的发挥呢?仅就这一点言之,潘老的这种教学实践,也是当今的教育工作者所值得取法的。

澹泊之道,既足以陶冶自身的性灵,又足以潜化他人的学识。欲至于此,“浅易”必为立基之本。学术精神立足于此种层面,当属极高的境界。从潘老身上,我们看到了此类境界的绚丽亮彩。

三曰,以澹泊见雅致。

何谓“雅致”?浑然典美之称也。“清水出芙蓉,天然去雕饰”之谓也。

潘老的学术精神既呈现于“澹泊”,则他的学术成果、他的艺术作品往往能臻于雅致,这无疑是事物发展的必然之理。

我们读着潘老卓然名世的甲骨书法,读着他超然脱俗的篆刻作品,读着他隽永飘逸的歌诗题咏,读着他寓意深远的兰竹画卷,又何尝不陶醉于“澹泊”的艺术氛围、何尝不分享着“雅致”的学术情调呢?

或许出于一种个人的偏好,我特别钟情于潘老那些天趣浑成的联语以及题画诗文、题赠序跋的小品文章。像“如此名山宜第几,相当曲水本无多”(1983),“能成句好西湖雨,莫遣身闲二月花”(1982),其对语虽简,有寓理,有抒景,情景之交融浑无痕迹,不能不令人抚案称好。至若《青芝寺红梅图》(1982)的一段简短的诗文题款,亦颇可玩味:

有闲情绪引壶觞,雪满空山月满堂。却喜红梅开满树,放华初觉自家香。杜甫诗有“沙村白雪仍含冻,江县红梅已放春”句,余袭其意成此图,愿子孙保之。

这是当年冬月潘老游连江青芝寺归后作图并题写的文字。画中之梅,枝苍劲而萼艳红,朵朵健挺,春意盎然。题诗连用三个“满”字,独呈意趣。以“自家香”作结,则是长存清香冷节,不混同于污俗的精神写照。虽云承杜诗意而作,其旨趣自能幽远。末谓“愿子孙保之”,盖亦欲其善葆“历寒犹香”之气节矣。

潘老除了爱画兰竹之外,还喜画梅松,几乎每画必有题记。他在《墨梅图》(1980)中题写的一篇文字,至见作者的学识,也是我甚爱品读的佳文之一:

蜡梅,本名黄梅,山谷、东坡均有诗咏之。紫梅,《西京杂记》云“上林苑有紫蒂梅”是也。绿梅,石湖《梅谱》云:“纯绿者,比九嶷山仙人,萼绿华。”当即今之绿萼梅。红梅,见《古今诗话》,李后主于宅中建红罗亭,四面栽红梅,作艳曲歌之。《本草》有云,梅实半黄者以烟熏之,为乌梅;青者盐腌曝干,为白梅。是梅实非梅花也。吾家邻荔水庄,又名洋尾园,土人有称为乌梅园,不知何据。考《稽神录》《神异经》,俱载“食乌梅”,亦非花也。今余作泼墨梅花,谓黑耶?乌耶?墨耶?盖无不可。庚申九月,潘主兰并记。

作一幅《墨梅图》,生发出如许多的考证,于结尾又引申出如许深的微叹,不禁令人神而往之。文中所引《西京杂记》《古今诗话》《本草》,皆较常见;而《神异经》旧题汉东方朔作、晋张华注,《稽神录》为宋徐铉撰,《梅谱》为宋范成大撰,则又非平日所易见之书也。作者之学识,缘此可知。题记间或以古文字体书之,仅一“梅”字,便有“槑”“楳”“梅”三种写法(今为便于阅览,皆以通行字“梅”统一之),此又极显作者的文字学功力。通观这篇短短的题记,有辞章之典粹,有义理之深微,有考据之精详,综此三者,岂能不叹为“雅致”之文?细味文末数语:“今余作泼墨梅花,谓黑耶?乌耶?墨耶?盖无不可。”何故特以“黑”“乌”“墨”三字迭连并举?不得已而窃思之,抑或远取孔夫子“无可无不可”之旨,以发俗风污浊难清之叹惋乎?贤者忧世情怀,可以想见矣。

我深爱潘老的题叙赠记文章,又在于此类小品常常寄托着潘老深厚的感情。《乌石山斋记》(1973)是写赠老友叶轩孙(号卖药翁)的一篇情深意挚的美文:

吾州乌石山,多摩崖,楼观参错,备林壑之美。岁时伏腊,余常登降眺览以为乐。卖药翁家其下,曰乌石山斋。屋三楹,有别院,尚开敞。寒翠当门,高树生爽。庭前植夜合花一株,露凉月洁,幽香入帏,时有诗梦。翁承先人业,治灵素学,发愤忘寝食,于诸家医论莫不钩稽,洞晓其义。自维方隅所囿,窥见未广,乃出游江南,又静观阴阳风雨晦明之变,故不拘古人法,往往意为取舍。投药类皆不甚值,奇效辄著,名益振。远道来求方,辐辏相望。晚岁更多新获,居常记其条理为案例,将遗之后人。知交数辈,聚则为诗,纵横论议,互有发明,盖欲造一家言。而今头白,不废吟。余过其家,屡出示。谓当春秋佳日,甚思约故旧,倒酒浆,畅歌咏,虽无复往时况味,而老气横秋,自有一番胜概。余亦云然。一九七三年癸亥九月潘主兰书。

此文以清丽雅美之楷书写成,楷中涵贯六朝碑风,作四条屏式,有一气呵成、旨意连绵之势。文中“卖药翁”“翁”两处皆提行顶格书写,示敬意也。今考叶翁轩孙先生(1897-1978),为潘老同乡知交,以医道名世,晚年曾任福建省立医院中医科主任。因其非凡情谊,乃有情景交融之文。赏读此文,以写景开笔,渲染“卖药翁”居宅环境之幽雅,以衬托其人之儒雅。接着以极简括之笔,描绘出一位毕生潜心医术、成就卓然的优秀儒医的典型形象。末段用重笔转述这位老者晚年黯然思旧的情结,并以“余亦云然”的首肯之语收笔。文章层次井然,语美情深,品读一过,颇有言虽尽而意未穷的艺术感染力。

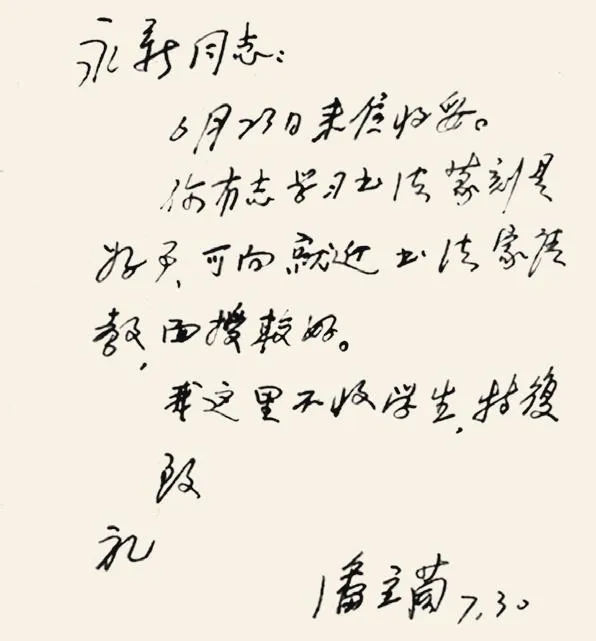

潘主兰致李永新信札

但凡文人学者之具澹泊胸襟,总要极大地影响并熔铸着他的学术精神与创作风格。展读潘老的作品,我们益信此理不虚。

四曰,以澹泊见品格。

中国历代优秀的知识分子,皆十分注重风骨,注重品格操守。而品格之高低,不但见诸日常言行,也必当形诸学者的学术精神之中。所谓“读其文,可以想见其为人”是也。

潘老的学术,以“澹泊”为基质,在他的各类作品中也无处不展露着他卓然崇高的品格。这一点,细心的读者从上文所引的例子中,不难看出诸多端倪。以下不妨就此再略述说,允申斯谊。

尊师重道,是潘老品格的一大要素。他14岁时师从硕儒郑星驷(号危人)先生,师弟之情至笃。1946年,其师辞世15年后,潘老以深挚的感情撰写了一篇《郑危人传》载于福州《华报》,寄托他常年的哀思。文中历述先师的生平行迹,赞其人格,称其著述,深情溢于言表。文末附有志语,尤为感人:

危人夫子,卒已十五年矣。夫子为吾闽宿学,师述菴、翼亭,而友琴南、石遗。其抱负以世道人心为己任者,他人似有所不及焉。农历九月廿九日为夫子祭日,私谥未酬,惭愧无地,披读旧稿,不禁涕泪之何来。丙戌九月主兰附志。

语虽不长,唯情未已。师卒15年仍哀哀思之,拳拳然以推赞之、弘扬之,此其潘老之纯德欤!

不仅对自己的业师如此,对私淑的老师,潘老也是长存诚敬之心。他自年轻时代即崇仰在甲骨学上做过重大贡献的王国维先生。1927年王氏自沉于北平颐和园之昆明湖时,潘老年仅19岁。但随着学业的进益,愈觉王国维的学术创树是他治学历程中不可或缺的养分,遂对王氏的敬慕与日俱增。乃至于1947年,当王氏弃世21年的祭日,潘老带着沉痛之情写了一篇祭文刊于福州《华报》,对王氏的学术成就作了高度评价,认为他的逝世是学术界不可估量的损失。文章末尾说道:

余治甲骨文字学,私淑先生。是日,奉先生遗像于素心斋中,罗列先生所著之书,供以佳花,酹以旨酒,为文以祭之。蹈海沉渊,与古人作一例观,先生其不死矣!

既虔诚供奉前贤的遗像、著作以致祭,又谓彼激愤行径当与古人殉国“作一例观”,更从心底直唤“先生其不死矣”——作为私淑弟子的崇敬哀悼之情,不可谓不深也。

中国古人总以“天地君亲师”为人间伦常之大要。人格的终始,莫不系于此。潘老的人格准的,也从不离于此。1984年清明节,潘老祭扫父母之墓归来后,于追思双亲之余,挥墨作《风木图》,图中绘两株迎风屹立的古松,以表达对操劳一世的已故父母的怀念。并作题记云:“亡母甘孺人卒于丙寅七月初六日,距今五十九年。亡父茂三老人卒于庚辰十一月廿六日,距今四十有五年。节届甲子清明,展墓归来,作此以志哀痛。”世间未有不爱父母而能爱国家、爱民族、爱他人、爱事业者,这是千古不刊之理。潘老的人格,催激着他的学术事业;潘老的学术,也记载着他的人格烙印。

于澹泊中见品格,是潘老学术精神的印记,也是他对人间善恶、真伪、得失的洞察所致。他的学术追求,始终体现着对纯真美善事物的向往。他在《谈刻印艺术》中强调评印的标准要“以大公无私为原则”,其实这是他品评一切事物的标准,更是他论定学术与评价人物的根本原则。前文所述潘老对吴昌硕、王国维、郑危人、叶轩孙诸贤的评说,无不如是。1990年潘老游山东,作《王懿荣纪念馆》诗,有“终是读书完大节,岂惟稽古重先生”句,将这位保护收藏甲骨之先驱的品格作了颇为准确的概括。1997年在题赞古文献学家顾廷龙先生的诗中,他以“垂老校雠仍不倦,换来博大与精深”之句,颂扬了这位将毕生心血奉献给古文献研究事业的老学者,事实上也展露着潘老自身的学术实践与追求。对前贤、时贤,潘老务扬其善而向往之。对身边的年轻人、学生,他则时时给予精心教诲,务增其善而进益之。他书赠学生的联语如“词源三峡水,墨采九天霞”“不作大言宜吉利,多行好事自康强”,不唯词采精粹,书道湛美,而且还寓涵着对学生殷切的期望、勉励,乃至对种种人生哲理的阐述。世间之精神财富,于此可见一端。

潘老爱兰,又爱画兰、咏兰。我想,于“兰”之一道,似乎最能拟喻他的学术品格,比譬他的澹泊情操。他曾作一幅《空谷幽兰图》(1972),题诗曰:

先君有嗜唯艺兰,百数瓦盆穷研钻。但非素心不入选,正如家法毋或宽。每于严霜酷日下,勤过运甓几忘餐。当其花盛不见叶,匹练平铺真奇观。葳蕤在叶花犹次,叶更比花珍重看。若言并蒂年常有,系以红罗别一般。清樽邀客共欣赏,而我垂髫尚蹒跚。流光奄忽阿爷死,糊口四方非之官。从兹九畹枯萎尽,也知追想空长叹。为藉幽芳写胸臆,老泪莫教纸上弹。

从画面看,此图上半及右下方列居两丛墨兰,缀以诸多金黄色花瓣,清美典雅,似有双亲抚育儿女之寓意。左下留空处题此长诗。通览全诗,前十四句以大篇幅追想“先君”艺兰,及当年兰花枝繁叶茂之盛况。后六句急转直下,“空叹”昔景之化为乌有,徒能借画图以“写胸臆”,其情伤痛莫已。按潘老此诗,初作于1965年,其后多次题写在他的画兰图中,各次所题皆略有更动字词,故此处所引与他本稍有异同(参见1975年题扇面墨兰《幽芳胸臆》,及1994年海峡文艺出版社《七发集》所载《秋日写兰系以长句》)。盖作者甚爱此诗,屡加斟酌更易。考屈原《离骚》尝以美人香草喻君子,而潘老之爱兰、画兰、咏兰、忆兰、悼兰,推其本旨,恐亦在于思物移情,希冀当世振兴君子之道吧!倘徒以自伤身世观之,则未免浅狭矣。再读潘老于所作《墨兰图》(1988)上的另一篇题记,此旨更为明朗:

《家语》有云:“兰生空谷,不以无人而不芳。”《楚辞》有云:“纫秋兰以为佩。”於以知幽谷之兰,可以比君子,可以喻端人,不自炫其香,绝无声华利禄之求,是难能者。余咏素心兰有句云“不与万花颜色斗”,美其本色也。

这显然是潘老爱兰本旨的自白,所证《孔子家语》《楚辞》(《离骚》)之句,所引自己的咏兰诗句,皆足以说明兰花之清幽,正象征着人间君子之本色。

《礼》云:“君子尊让则不争,洁敬则不慢。”(《礼记•乡饮酒》)孔子曰:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉!人焉廋哉!”(《论语•为政》)君子之道,谦尊而雅洁,所谓“不争”“不慢”,以清芬“幽兰”的“澹泊”情志为喻,盖亦庶几于此道欤?孔子辨识人的品格,主张通过观察其言辞行迹的全过程,然后人品之高低昭然若揭,而君子的高节亦难以掩抑,终必耀然彰显于世,故称“人焉廋哉”(廋,掩盖也)。本文对潘老学术精神的评述,即是立足于这种实事求是的宗旨,立足于弘扬有益于世的君子之道。

综上所述,我们可以说,通观潘老毕生的学术实践与学术创获,他最让人崇敬的学术精神,便是“空谷幽兰”的精神,是“澹泊”无求的品格,是君子端人的高尚情操。于是他拥有了光耀于后世的精神财富,拥有了足以津逮后学的丰硕的学术成果。