幽谷素心

⊙ 蒋平畴

20世纪,在榕城文化人尤其是深谙诗书画印的前辈中,我大多有过不同程度的请益。回想起来,讨教方式虽不尽相同,但都顺其自然。髫龀之年,跟随父亲于诗会中遇上潘主兰先生,稍长亦逢迓好几回,由于父亲不止一次地告诉过我:“这一位乡贤是位通人,待你书读多了再登门不迟。”因此在很长一段时间里我都不敢冒昧求见。记得有一回父亲还十分有趣地指着家中案头上的“田黄”与其他寿山石比较之后说:“此乃是石中君子,十分稀罕,潘先生就是罕见呀!”于是在脑海里我早就对先生有“罕见之材”的印象。父亲还例举了20世纪40年代南平“名、老”第六唱折枝诗会,潘老囊括正、捐取十二门之元卷,其中获十一门元卷之句是:“枯可分无颠老树,浑难甘自涸名泉。”这诗句我耳熟能详,因为父亲诗侣日常叙及诗钟往事大都会引出这段佳话。当时父亲还特意说,对于潘先生而言,诗钟仅是小技而已,之所以例举,乃是这十四字已充分地凸显了这位诗人是怎样为人处世。潘老这句中所涵泳的自洁、身不混迹的境界,及其所具有的孤高清芬的气节,多年以后我才逐渐得以体会。

20世纪70年代以后,南台岛双池斋是我隔三差五必到之所,这是父亲总角之交刘老苍先生寓处,当时这里几乎成了一批彼此知根知底的文化人的沙龙。清水几杯,“红霞”香烟一包,却能够整天谈诗论艺,好一个快活所在。那时潘主兰先生被下放到福州角梳厂,同厂的刘老胞妹成了通讯员,使我有机会在双池斋能直接品读到潘老书迹、画稿、印痕,诸如《寿山石刻史论》誊印本、新抄《诗述》(全韵)等,而且还能聆听在座的前辈因之发表的心得或评述。之后我还陆续得知潘老自知天命伊始,一直处于逆境,可是他依然故我,“不与万花斗颜色,素心相对闭柴门”,许多著述正是此时或拟稿、或修订、或完稿。凡此种种,听多、看多、想多,在我心中对于潘老渐渐地萌生了一种特具的敬畏。其间曾将这种想法坦告恩师沈觐寿先生,沈先生询我要否引见,但我还是胆怯,仿佛觉得还不到时候。直至1979年秋,沈老师在宫巷老家九人聚会,筹备成立福州书法篆刻研究会,借此机会我算是第一回与潘老真正地互相认识了。商谈之中,他老人家所言无多,但谈吐举止却让我在良久的敬畏中添了一份亲切,原来这位“罕见的潘先生”是如此可亲可近的谦谦君子。造访之间我发现先生谈微眼光独特、判断精明,这不由使我想起父亲生前所言,此时求教,或非晚也。

翌年之夏,陪同刘老苍先生过访车弩巷素心斋,刘老携自己手抄的陈子奋先生《商卜文论艺七言联》上下册,遵奋翁生前病榻授稿传抄之嘱呈由潘老厘定,潘老欣然接受。时隔一载,潘老于端午节题签写跋后交由我转致苍老。细读扉页上三百余言题跋,使我深刻地体会到陈子奋与潘主兰先生两位老前辈对学术和艺术的严肃与坦诚,同时我也进一步理解了父亲所反复慨叹的:“潘先生题跋的气骨与精彩,左海一带无出其右。”当我将抄本奉呈刘老时,禁不住地倾吐这些感受,老苍仁丈随即不容分说地将这上下两册赠我,我感动得说不出话来。榕城这一辈有学识、有造诣的文化人,对于后学就是这般至诚有趣。而我竟是以如此方式亲近素心斋,分明是净纯晶莹的心灵相通,清幽幽真切切又明灿灿,那诗心的荡漾与措置,故未分少长,毫无隔代之虞。

癸亥(1983)腊月,潘老特撰一联以卜文集字书赠——“每见多才丧于弄物,何来余力利及学文”,上款曰:“平畴小友共勉之。”作为后辈,我深知前辈的语重心长,所蕴含的感情与愿望真是呼之欲出。此后,潘老76岁那年移居洋下新村,一住16年,这段岁月我造访次数较多,关切话题亦相当广泛,使我能够较为全面而深切地感受到老一辈有操守的书生是怎样地拟大家题目,写自己文章,潘老的人格力量与艺术魅力在我心中愈觉彰显。故而,在为陈石编的《潘主兰书法集》写序时,我曾这样写道:

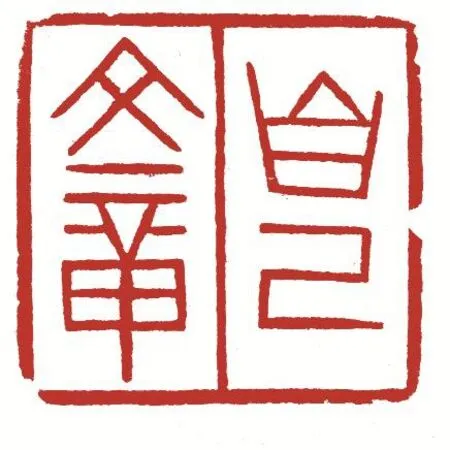

潘主兰 行书 《远风斋》横披

潘老从不夸夸其谈,甚至予人不善于言谈的感觉,但在先生的慢声细语里,撰古察今,有关人生与艺术,不时有惊人之语,初闻仿佛平常,久之则回味无穷。记得,谈及为人之道,何以立天地之间,先生毫不思索地说:“须干净,明白。”此语好似简单,而将之度量人与事,却概括了人生真谛,用以观察潘老,我发现这就是他为人从艺的写照。因为干净,所以挥毫提刀能利索磊落;出于明白,清幽出自根柢,托根有素心。故吟声与画境,墨道与印痕,一派简淡清和。每当作如是观,自然就联想到潘老说印论“气”的阐述。他认为,有“桀骜之气”与“霸悍之气”的印坛宿老,在表现形式上好像不凡,不知道人们在藐视他“哗众取宠”,“头重脚轻根底浅,有什么了不起”。毫无疑问,先生有着自己的判断与追求,他在论书绝句中有两句诗:“清刚铸出人书品,天地还须正气扶。”先生在干净与明白的艺术人生旅途中所开拓的境界,不正是始终萦绕着一股正气而衍化出一派既清且刚的艺术天地吗?

先生向为虚和能明白,故清;倔强能干净,故刚。而今思量往事,益觉如是。

1994年初,《中国书法》稿约潘主兰先生专题,拟由我执笔,因之不时询问潘老一些人或事或艺,他不厌其烦地一一作了回答,甚至还两度屈临寒舍将未曾理清的头绪告知,洽谈未果则留下字条。当定稿时,他对我说:“不必过目了,行文除去夸饰,道出真实即可。”而今溯及此景此情,重温字条留言,一种清和与淡定的感觉油然而生。

书生意气

近庙欺神

自己文章

此身合是诗人未

独托幽岩展素心

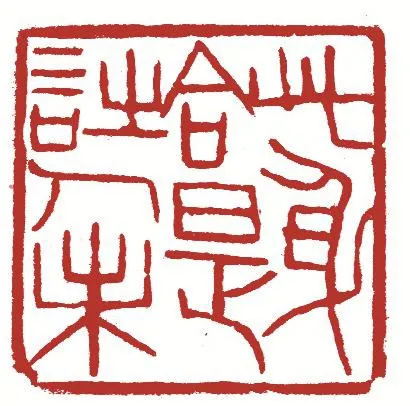

“自己文章”边款

笃志近思、穷本探玄、尚精专、贵纯一是潘老一生的治学态度,如他在“漫谈寿山石书志”时,对张俊勋先生《寿山石考》与陈子奋先生《寿山印石小志》就分别做过评述:前者“作者偏重文字藻饰,往往语涉虚无,不切实际”,后者“由于作者是个篆刻家,和石头打交道时间既久,接触更多,每一种石头的色与质有不一定相同的,还能尽量列举出例子来说明,有的还能讲出刻刀过处会发现什么情况”。此真乃解人之语,非深知此中妙奥殊难作这般着实评述。的确,作为学人,深知根底在于学问;作为艺术家,洞识兴会在于性情。潘老终其一生对于中华民族心灵特性与文化自省方面做过颇为深入的探索,因而无论情深调合的笔墨展示,还是寻觅运思的胜语突兀,都有根植于创造性的幽思与能耐。如果我们能够明白,潘老一辈子以其诗心,荡漾在大学问与真性情之间,就一定能体会出始终萦绕在他人生与作品中的那份真挚。

潘老画山水颇具“云林”气息。2000年左右,与先生谈及我对于倪瓒“洁雅”的爱好,透露自己曾有过为倪氏写一部传记的打算,后来知悉其编年史料阙如,遂弃置念头。潘老说他先前有过这些材料的搜集,待他方便搜出赠我。……不意仅一载之隔,潘老突然重病住院,那时我有北上之旅,返家即收到先生来函,寄来为我题写的“远风斋”并跋语横批。事后方知,此乃先生于病榻中令其公子代为邮寄,但隐告病情。当趋往探望之时,潘老已处昏迷之中,叫人叹息不已。这不由让我忆及前些年岳祖父从鲲岛函示,令我求潘老治姓名小对章,先生不日刻毕。小儿幼时多病,专由倪筱楼名医调理,倪老嘱我求潘老赐画一帧,实告潘老,亦不日绘就……这些看似小事,已经让人感受到一种沉甸甸的分量,这正合了潘老常说的一句话:“要尊重品德,遵守操行。”

非凡品质,乃是起始于未曾变改的晶莹透亮的底色。经以人生历练,我越来越明白几十年前父亲对于潘先生那段恰好的借喻。但田黄石虽稀罕,终究有价可循,潘主兰先生一生“正、清、和”的品质,作为一代文化人是罕见的。幽谷素心,其价谁估!

——记我与潘懋元先生交往的点滴小事