师生情深四十载

⊙ 陈石

每当回想起潘老师与我四十年的师生情谊,往事仿佛就在眼前……

1962年夏,我报考福州工艺美术学校后,在家等待录取通知。我姐夫陈尔华(时任福州工艺美术学校教务主任)见我闲着,就对我说:“你喜欢书法与篆刻,我给你介绍我们学校一位潘老师。他博学多才,在书法、篆刻方面颇有名气,你应去向他学习,拜他为师。”在我姐夫的引荐下,我拜见了潘主兰老师。那时老师才50来岁,高挑的身材,理着平头,头发有些许花白,讲着一口带有浓重福州口音的普通话。姐夫说明来意后,老师欣然应允。他先问我是否学过书法,我说:“在家父的指导下学过《黄自元九十二法》字帖。”他又问:“你刻过印吗?”我说:“学过一点。”他要我试着刻一方印,待我刻后,他说:“你刻印有拜过老师。”我问:“您怎么知道?”他说:“从你的握刀与运刀上可以看出来。学艺这门活儿有拜师与无师自通是不一样的。”我告诉老师,去年假期,家父的朋友见我喜欢刻印,曾带我去郑孝禹老师那里学过,刀具的选择与执刀方法都是郑老师教的。老师说:“孝禹是儒家印人,教得不错。”

从此,我开始跟潘老师学刻印。他首先教我要熟读《说文解字》,让我先领会中国文字的“六义”,懂得中国文字的象形、指事、会意、形声、转注、假借的道理,以及文字的渊源与发展。他告诉我,熟读《说文解字》是初学治印的必修课,要求我应达到能读、能背的程度。过了一段时间,潘老师说:“学篆刻单学《说文解字》是不够的。”但那时是20世纪六七十年代,图书品种少,有关篆刻的图书更是奇缺。但是潘老师还是想方设法帮我买到了《汉印分韵》与《古籀汇编》。他说:“有了这两种书,你暂时也够用了。篆刻除了应懂得篆书的原理以外,一定要写好篆字,篆字写得好坏可以检验刻印的水平。以篆刻名家为例,如邓石如、丁敬身、吴让之、赵之谦、吴昌硕、黄牧甫等人,哪一个不是写得一手好篆字?”他认为不写好篆书而能刻出好印,那还未曾见过,刻印的基础就是认真写好篆字。潘老师还指出,学篆书也是“先碑后帖”,他教我先学《峄山碑》与《祀三公山碑》。学了一段时间,他叫我到南街古旧书店买《吴让之篆书》《吴昌硕石鼓文墨迹》。在他的指导下,我认真临写了这四本碑帖。他反复教导:“不要急于动刀,一定要先写好,否则就无法掌握笔法。通过写,才能深刻地体会下笔的轻重快慢,结构的虚实疏密,笔意的方圆侧扁,久而久之,对下刀一定会有帮助。书法熟练了,功力自然就会融入刀法中,这是很必然的,收效也就会大。”

刻印还有一个篆字上印的问题。潘老师并不反对我以前所学的把要刻的字先写在毛边纸上然后用水弄湿后覆在印石上的方法,但潘老师还教我另一种方法,即用反文直接书写于印石上,然后用镜子照出正文观察是否写好,如不满意再稍加修改,后来我就一直采用此法。那时我们学校只设书法课,不设篆刻课。刻印成了我业余跟潘老师学的另一门功课,老师指点的时间大多是下午课后的傍晚时分。其间多是临摹汉印,很长的一段时间都是练习刻汉印的平、正、方、直,我有点耐不住,有时也自个儿模仿一两方其他风格印章的刻法。老师看后没说我不能刻,只是严肃地说,学印要学汉印,这是一条规规矩矩学习篆刻的正确道路。

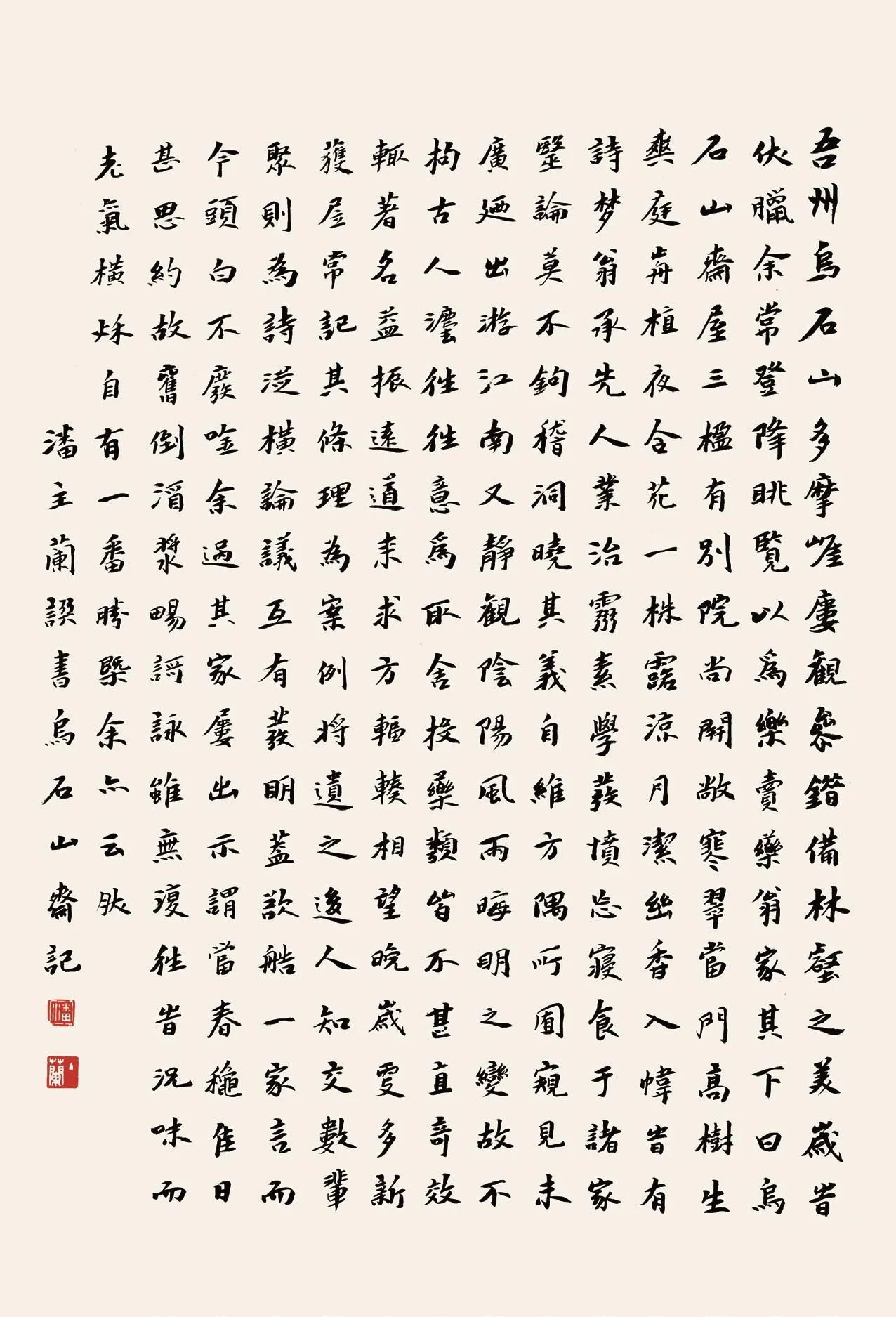

潘主兰 楷书 《乌石山斋记》轴

学了将近两年,我还不知道刀法是怎么一回事,因为在临摹汉印期间老师只教我用刀时腕一定要悬起来,不能把肘搁在桌子上,再则无名指一定要顶住印石以防走刀。记得在三年级下学期的一天下午,潘老师把我叫到他的教研室,室内已坐有三位我不认识的年轻人,原来他们是以前毕业的学长陈锡铭等人,他们是来请教刀法的。潘老师对我说:“前段时间你在临摹阶段注重求似,可以不讲刀法。现在字解决了,刻刀也会用了,但不等于会刻印,这里还有一个刀法的问题。”老师接着对我们说:“先有刀后有法,我提倡用大刀刻小印,少费劲又有力度。你们知道有位大书法家褚遂良吗?他就擅用大笔写小字,特别漂亮。”关于刀法,老师不赞同古人归纳的“十三种”或“十九法”。他说:“所谓‘停刀’‘补刀’‘顿刀’,这是巧立名称,什么‘舞刀’‘飞刀’,那是故弄玄虚。刀法归纳起来只有两种,即冲刀与切刀。冲刀可以正锋入刀也可以侧锋入石,其间又有快冲和缓冲之分,切刀在刻印上较常用,有的还故意留下切痕。”潘老师认为一方印中刀法可以冲切并用,只要能有完美的效果就可以。关于刀法,老师还讲了许多,最后他要我们在今后的练习中细心领会。在认识潘老师的最初三年里,他只常常给我指点或说说有关刻印的常识和理论,可从来没有给我做过示范,所以他用什么刀、怎样用刀,我不得而知。

1966年6月,在我上四年级的时候,一场灾难降临中华大地。在那是非颠倒的日子里,潘老师被限制了自由,关进“牛棚”后,他的身心受到了极大的摧残。然而,他坚强地挺住了,既不被所谓罪名所吓倒,也不为残酷的迫害所屈服。困境之中潘老师流过两次泪。当年年底,“造反派”抄了他的家,他心爱的数百册藏书被强行抄走,对于一生视书如命的他来说,书就是他生命的一部分。这些珍贵的书,将毁于一旦,无异于往老师的心窝捅上一刀,还有什么事比这更令人悲愤伤心的呢?老师得知这事后悲痛地流下了眼泪。有幸的是“红卫兵小将”们急于北上串联,把抄来的“四旧”图书一股脑儿全堆在一间昏暗的办公室里,没来得及焚烧掉就出远门了。1967年秋天,老师得以“解放”,学校“文革办”通知他可以取回被抄走的书。当老师见到他的藏书一本也不少时,流下了兴奋的眼泪。

从1957年到1977年这20年中,身处逆境的潘老师,从没停止过对诗、书、画、印的研究和创作,还撰写了《谈刻印艺术》(1971)、《近代印人录初稿》(1975)、《寿山石刻史话》(1965)等书稿。

潘老师的家在城内仓前街车驽巷,那是祖先留下的旧居,已破损不堪。前院天井中种了数盆素心兰花。那时,老师生活虽然清贫,但已求得一隅的安逸与清静。他深居简出,来访者也不多,有充足的时间静心研究诗、书、画、印。其时“文革”尚未结束,我厂里的工作也很轻松,空闲时间多了,不时可以上潘老师家请教。我去时大多从后门入内,因为前门要经过一条很长的狭窄小弄,进门以后还得经过三道天井才能到潘家宅院。而从后门走,一进小门就是厅堂。厅堂是潘老师会客的地方。有一天我去潘老师家,他正坐在厅堂的小方桌旁刻印,见我来了,就招呼我坐下,没有停下手中的活,我也不敢作声,静静地看他专心刻印。这是我第一次亲眼看见老师刻印。潘老师历来不喜欢在人前刻印,他曾经说过,刻印时最好心静如水,不能有干扰,只有聚精会神、全力以赴才能刻出好印。潘老师刻的是仿汉白文,印文为“心大平齐”。刻毕,递给我看,说还要略加修改。他告诉我:“刻印的用刀方法各有不同,北京人刻法把刀向外冲,上海有人握刀往内冲,我们福州人则是执刀从右往左冲。但我们这种执刀法,要注意多用刀的外角去刻,少用内角刻,因为用内角刻会把印章上的文字遮住,影响准确性,而且用外角刻也比用内角有力。刚才我刻这方印是用轻刀缓冲的‘冲刀法’,用这种方法刻出来的印不会剑拔弩张。”那一天,我还看到潘老师用的是上海宣和印社制作的赵派刀具。

如何刻好边款?潘老师说:“有许多画家画得不错,但不擅落款,好端端的一幅画落砸了。刻印也是这样,刻好后要落款,有的篆刻家会刻印但不会落款,更有甚者,随随便便地刻,既不好看,又破坏了印石。你现在印会刻了,可以开始学刻边款。”说着,潘老师拿出一方已经刻好印文的印章给我作示范。他得心应手地在印石的边上刻下了“潘主兰刻于素心斋,癸丑年六十五”的款识。刻毕,潘老师接着说:“刻边款也有几种不同的刻法。一种,动石不动刀,就是刻一个字得反复动几次石头才刻成;另一种,动刀不动石,用刀如用笔,按笔画而疾徐有度;也有的是先刻两边,后刻中间,如古人刻甲骨文字。种种刻法均无不可,只要能刻好就行。”潘师则是动石不动刀,刻出的边款带有汉简韵味,显得朴茂、苍劲。

后来,我又研习吴门的刻印艺术,潘老师十分支持。他历来就推崇吴昌硕的艺术,在他撰写的《谈刻印艺术》一书中,所有章法范例全用吴昌硕的印章。但是对于吴昌硕刻的边款,潘师则另有看法,他说:“边款不能学吴昌硕,吴昌硕的边款尚不入格。”可见老师看问题是实事求是、一分为二的,不会因为某人名气大就不加分析,什么都叫好。潘老师对艺术的态度就是这样严肃认真。

20世纪70年代后期,由于工厂制度开始严格起来,我去潘老师家的次数就少了。那时因为福州家用电话尚未普及,寄信市内只需四分钱邮资,我和潘老师联系大多用书信。潘老师逝世以后,我整理出他的来信就有36封。这些信件有谈印品与人品关系的,有谈治印章法、技法的,有谈他的艺术主张的,有推荐买参考书的,内容涉及多方面。1977年的一封来信中他说:“近日书店有售《秦铭刻文字选》,此书是好的,特别对刻印有很大帮助。从前唐时李阳冰、宋时张有、清时邓石如,他们都是学李斯的《峄山碑》和《琅琊台石刻》等,至于《石鼓》《散氏盘》《毛公鼎》这类籀文,对刻印也有帮助,但力度不如秦铭刻那样大。”1978年,邓散木的《篆刻学》一书出版,潘老师特邮来一封信,信中说:“《篆刻学》有人在杭州买到,借给我看,并请我为其批注。该书内容很丰富,是根据原稿影印的,小字甚佳。他是有经验的,值得我们学习参考。”潘老师担心我们年轻人不能辨别作品的优劣,盲目仿效,为此他在来信中写道:“常熟祁介东同志来信请我寄些印稿,并说他常常剪贴报上的印章。我去信告诉他,报刊上发表的印章不一定全是好的,应多看多刻,自然会理解。”又说:“前几天,《光明日报》发表李文新的‘世上无难事,只要肯登攀’两方印,实在很差。李是北京刻印店的学徒,刻这样的印,也算好印吗?你们看多了自然就会辨别。”对于社会上篆刻名家的作品,潘老师也有他独特的见解。他在一封信中说:“李骆公的创作是别开生面的,这未尝不可,但是否能经得起历史考验,值得考虑。如果有人再步骆公后尘,恐怕不堪设想。”潘老师对吴昌硕、邓散木的作品十分赞赏,倍加推崇,但对齐白石的印艺却另有看法。他说:“齐白石不是很有名的人吗?他早就成名,不过我不希望年轻人跟他走。社会上有些人不只学齐白石治印,还要仿效齐白石的画,应当特别当心。”今天重读潘老师十多年前的来信,真是倍感亲切。1984年下半年,潘老师家迁至洋下新村。不久电话普及了,我和老师的联系就改用电话,书信也就少了。

1978年,有很多篆刻爱好者,尤其是年轻人,向潘老师索要《谈刻印艺术》一书。该书虽印过两次,但早已赠完。我对潘老师说,我在工厂工会工作,有许多便利条件,可以想法把该书油印再版。老师同意后,并在原有八个章节的基础上又增加了《学习篆字是个好办法》《能入能出的体会》《元朱文的由来》几篇文章。书稿印出来后,潘老师又亲自校改。在20世纪70年代艺术图书奇缺的环境下,此书一经印出,书法篆刻爱好者如获至宝,200册书很快就分发告罄。20世纪80年代初期,我拟汇集一本潘老师的篆刻作品,便把这一想法告诉他,他同意了。此后每当他刻出满意的印章,就会多钤一印给我。后来集成两册,老师在封面题上“潘主兰印稿”,在扉页上题写:“余平生治印不甚多,往往自视非称意者,有人大叫好,若自视尚可,人又以为无所好,真没奈他何。蔚石请余检剩稿剪贴成册,其间有瑕有瑜,唯观者自区之。己未秋节主兰手书。”虽寥寥数语,足见老师对自己的艺术是了然于胸的。

1979年,潘老师当选为福州市书法篆刻研究会副会长。第二年,潘老师介绍我入会,使我认识了省、市书法界不少长辈与名人,扩大了我的艺术视野,增长了许多见识。其时,我们这些年轻人大都热衷于将作品发表于报端或参加评奖。潘老师知道后也很高兴,他在来信中说:“我们福州有很多好的篆刻作品……你们的前途无限。”“综观全国印章水平,我们福州市有几位还算较高,可以这样说。”1988年,我的篆刻作品先后获得全国优秀作品奖和福建省一等奖。潘老师知道后来信勉励说:“治印大有进步,既大方又有气魄。望多借鉴参考名家名作,大有益处。”他还告诉我:“哲文说,他家里有很多日本出版的有关篆刻的图书。你有空不妨到周家观看。”1980年以后,我时常到国外从事篆刻艺术交流,每次回来去看望潘老师,他最关心的是我带些什么书和资料回来。他最喜欢香港梁披云先生主编的《书谱》。有一次,我给他送去几册,隔不几日,他就来信嘱我把所有《书谱》包好带去借他看。潘老师对《书谱》给予相当高的评价。

潘主兰 花鸟 《墨梅图》轴

潘老师不仅擅长诗、书、印、画,而且对寿山石也很有研究。他在《寿山石刻史话》一书中,根据考古的最新发现,将寿山石雕起源于1000年前更正为1500年前。20世纪80年代以后,我开始从事寿山石文化的研究,经常向他请教寿山石文化方面的问题,他对我将寿山石提升到文化高度的看法甚为赞同。1991年,我应香港八龙书屋出版社之约编著《寿山石图鉴》,请潘老师作序。该书出版后,香港《大公报》全文转载。香港印学家马国权先生对我说:“你老师写的那篇序真好。潘主兰的诗文应为江南第一。”1993年,在《寿山石图鉴》的姐妹篇《寿山石雕艺术》一书编写前,我请潘老师题写书名,他欣然答应,便用横、竖不同的格式连写三种以供选择,还在书的扉页上题了一首诗:“白马桥边读画楼,年光激箭思悠悠。但令刻鹄为先例,未许雕虫视末流。言必有征当可信,述而不作复奚求。古今镂月裁云手,全豹窥来豁老眸。”白马桥畔是我们美专的旧址,也是我和老师第一次见面的地方。老师回忆起来顿生无限的思念。1998年,潘老师又为我和王植伦先生合著的《寿山石文化》一书作序,以资鼓励。我们这些学生,出书时只要有所求,或请题写书名或作序,他都有求必应。1995年年底,福建省寿山石文化艺术研究会成立,他被聘请为艺术顾问,并应邀参加了成立大会。在会上,他挥毫题词“石文化走向世界”。

随着时间的推移,潘老师的名声越来越大,顾问、名誉主席、名誉会长之类的头衔接踵而来,拜访者也日渐增多,这严重地影响了他的工作与休息。潘老师不得已在门口挂着“工作时间谢绝来访”的小牌子,在会客室的墙壁上挂有一个不足尺余的小镜框,里面写上“谢绝求字、求画,会客不超过二十分钟”。老师是一位书画大家,他的厅堂、书屋从来没挂过一幅字画,这竟成了潘老师亲自书写、挂在自家墙壁上的唯一“作品”。而对于我,每隔月余去看望老师,就不受此限。每当我敲门后,就会听到老师的小女儿潘与先问来者是谁,待我通报姓名之后,门就开了。潘老师总是说:“蔚石来了,进来,进来。”我在他那儿一般一坐就是一个多小时,生怕会影响他的休息就告辞。2000年,我有一次去看望他,欲起身告辞时,他却对我说:“如果没事就再坐一会儿。”几十年来老师从来没有对我这样说过。当第二次他又留我坐时,我就闪过不祥的预感:92岁的老人是否觉得自己时间不多了。但是当我看到他依然健朗的身体、矍铄的精神和依然敏捷的思维,我的顾虑顿时打消了。我想文艺界长寿者多,齐白石、刘海粟、冰心不都是世纪老人吗?潘老师也一定会长命百岁的。

2000年12月,意想不到的事终于发生了。潘老师生病住院了,几天后从省立医院转到协和医院,从普通病房又送进特护室。在老师辞世前10天,我和妻子站在病床前久久地凝望着重病中的昏迷老人。不久,他慢慢地睁开眼睛,望着我们低声说:“我是没有几天的人了。”我俩眼泪夺眶而出,我虽不断安慰他,可心里明白,这已是不可挽回。我只能揪心祈问上苍:“天啊,你为什么不让我的老师活到一百岁?”医生虽用尽一切办法,但终回天无术,在住院后的第60天,老师就永远地走了。

潘老师离开我们整整20年了,但他的音容笑貌一直在我心中萦绕。