难忘恩师潘主兰先生

⊙ 施宝霖

回忆从师四十多年经历,潘老师那诲人不倦、谆谆善诱及淡泊名利的品格,以及给我种种恩惠,不禁潸然泪下。

我第一次见到潘老师时是在1959年8月24日,那是因为我考入福州工艺美术专科学校,从家乡来学校报到。潘老师给我的第一印象是位非常朴素的长者,手臂上蓝布的袖套上沾了许多油墨,提着热水瓶到食堂打开水,我还以为是学校的工友哩!后来陆陆续续地从个别老师及上一年级同学那里得知潘老师是个很有学问的人,书法篆刻功力很深,尤其是古诗词造诣精深。由于他的外貌与内在学养反差太大了,有点奇特,所以我特别注意观察他。

第一学期潘老师给我们班上的是“寿山石及寿山石雕艺术”课。上课讲义是他自己亲手刻蜡板油印的,字刻得特别端庄秀丽,同他毛笔小楷一样美。潘老师不善言语,但他讲课深入浅出、言简意赅,多是启发式或提示式的,让同学们动脑筋去领悟。同时,为了使同学增加感性认识,当讲到寿山石品种时,他从自己家里带来珍藏的寿山石章,把石章装在丝绸缝成的小袋子里,每讲到一种寿山石品种时就出示其品种实物,使同学们能将课本中理性的文字与感性的实物结合在一起,容易识别,也容易记牢。我生平第一次见过“红田”,就是在学校上课时潘老师出示“红田”样品,时至今日仍记忆犹新。潘老师这样书本与实物对照教学的方法效果极佳。

潘老师给我们上的寿山石雕刻理论课,为我后来寿山石雕艺术创作以及出版我国首部《印钮艺术》一书打下了坚实基础。潘老师上课讲义是自编自刻的《寿山石雕讲授提纲》,后来经修改增补成《寿山石雕史话》一书。为此他也与陈子奋老师、龚礼逸老师一同成为现代寿山石文化倡导者,为寿山石文化增添了光辉的一页。

潘老师教学方法除上述启发式外,还采取因人施教的方法。例如教篆刻,他先从篆刻常识讲起,待同学们理解并掌握以后,再进一步深入讲解示范。潘老师最强调打好传统基础,篆刻要从秦汉印入手特别是汉印入手,要多临摹多研究,从中领悟汉印艺术特征。他还说:“刻汉印好比是演戏中生旦,是主角,总是站在舞台中间,端庄大方而靓丽,刻其他风格印犹如丑角,只是搞笑的。”学篆刻要从基本学起,同时要识篆字,特别要熟读《说文解字》一书,进一步学文字学,还有名家印谱等,基础打好再创新,不能不会走路先学跑。篆刻学是比较枯燥又深奥的一门学问,所以许多同学不感兴趣。我对篆刻却情有独钟,潘老师就经常对我进行个别辅导,课余时间我也经常跑到潘老师宿舍或家中出示我的篆刻习作请他讲评。当进入学刻边款时,他就出示近现代名家数十人钤印及边款拓片,其中有黄牧甫、吴昌硕、齐白石、方介堪、钱君匋、陈子奋和潘老师自己的。他叫我认真仔细看看,鉴别对比一下,谁的边款刻得好看,有碑刻效果呢?我看完以后回答说:“外省篆刻家中,边款除了黄牧甫和钱君匋,都没有我省的陈子奋先生和您的好看,既秀丽又端庄,省外有许多大篆刻家,在篆刻艺术上有的是开宗立派人物,但是他们边款雕刻得太散漫、不秀丽。”潘老师说:“是他们刻边款行刀方向不统一,或下刀用力太重造成的。刻边款方法无非二种,一种是‘刀就石’,另一种是‘石就刀’。”于是我就出示“风、月、长”三字请他作示范,果然他用“石就刀”法刻了,效果犹如六朝小楷碑刻一样,美极了!他就这样边说边示范,果然行刀方向统一与行刀方向不统一刻同样的字,刻出的效果完全是不一样的。他还说:“不同类型刀刻出来边款效果也不一样,刻边款最好用小口刀,而锋口薄一些更好!”潘老师在篆刻艺术上不断地探索着,不断地总结经验,并把新的感受传授给学生。他还对我说:“许多有关篆刻书上讲刀法,有的讲得太玄乎了,什么‘十八法’,不要去理会它,篆刻刀法其实就这么二种:一是‘冲刀’,二是‘切刀’,什么‘补刀’‘留刀’均是废话,篆刻凑刀时行刀不到位,自然就要补一刀,补刀时不是切就是冲吧!”潘老师最经常对我说的是:“篆刻时千万不要把字弄错了,这是常识。章法不成熟,刀法生疏,这都不要紧,随年岁增长,知识增加,经年积累自然就会变成熟了,字弄错了,是不可饶恕的。篆刻刀法、篆法、章法‘三法'中,‘章法’是一辈子的事,也是最难的,要靠多读书,增加学养见识,慢慢加以解决的,急不得。”

当我毕业分配到工厂时,潘老师还赠送我两本书:一是线装《说文解字》,光绪版的,还是太老师用过的,上钤有太老师“茂三藏书”(此书后由潘老转赠许慎纪念馆藏);二是《张黑女》碑帖。他以此勉励我继续努力学习。

最使我终生难忘的是,在“文革”中潘老师断断续续以书信形式指导我学习篆刻艺术。这种书信没有上下款,这是老师谨慎的表现,那年月是为了避免出现不必要的麻烦。这些书信,使我离开学校以后学业不至于中断,使中华民族优秀篆刻艺术不因“文革”而消失。在那样的浩劫氛围中,这样做需要多大的勇气与胆识啊!这些书信到了1971年被整理成一本《谈刻印艺术》书稿,后油印成册,在许多同学及同好中流传开来了。

还有一件事使我终身受益,同时亦是终生难忘的。那是1966年初秋的一天,全国上下大批“三家村”高潮时,那天中午我就到福州工艺美术学校(在义洲白马桥新桥仔5号)去拜访潘老师,因上午他被游斗了,游斗原因就是他1958年被补划成“右派”分子。我怕他精神压力太大了,想安慰他老人家,想给他减压。见面时他显得十分平静,寒暄几句后就随手递过一本《燕山夜话》说:“这就是报纸上批判的大毒草,你看看有没有毒。”我立即接过翻开目录看了看,因为以前没有看过这本书,所以就向潘老师借阅,他答应了。我后来偷偷地阅读它,不但不觉得是“大毒草”,也读不出“毒”究竟在哪里,倒是十分敬佩作者的渊博知识,以及许多真知灼见。其中的“生命三分之一”给我印象最深刻,它教我们如何珍惜时间,特别是夜晚时间该如何充分利用它。从那以后,我就十分珍惜时间,抓紧八小时以外时间来学习和搞艺术创作,坚持至今。也因为读了《燕山夜话》,使我对文史更加感兴趣了,我今天能成为一名史志工作者是与其不无关系的。

在我与潘老师接触中发现,最使他一生难以忘怀的学术活动,就是1984年10月13日至19日在河南安阳举办的“殷墟笔会”(国际)。大会规定70岁以上的老先生,可以由一位年轻人陪同。不知何因,在潘老师众多的学生中他老人家竟选中我陪同他赴会。记得1984年10月13日晚,潘老师刚到安阳宾馆门口就受到热情招待,安阳市委领导和大会领导,许多抱拳拱手欢迎潘老师到来,他们说:“潘老能来,是我们的光荣。”“潘老到来为大会增光……”话语热情中带有崇敬。15日大会开幕,潘老师入选大会主席团,被安排主席台第一排左边靠中间座位上就座,同时还请他老人家为安阳地区书法比赛获奖者颁奖。在会后及休息时,有许多年轻人围着潘老师转,如群星捧月一样,问这问那,请求签名、题字等,就是晚间,房间里也挤满了人,每天都到晚上十二点潘老师才能休息。有一天夜阑,送走客人后,我看潘老师精神尚佳,就说:“潘老师您是个诗人,这次盛会不能没有诗纪胜呀。”老师听完后就笑了笑走到桌子前,把刚才题字剩下的一张四尺四开宣纸展开,挥笔书写下这么一首诗并跋:

车尘滚滚入安阳,悬梦多年甲骨乡。

自笑不疲文字役,岂因山水始徜徉。

甲子秋九月与宝霖同客安阳有诗纪之,潘主兰于午夜书。

搁笔他就对我说:“这幅字送给您作纪念吧。”我喜出望外,一再表示谢意。同时我还与潘老师合作一幅《竹石图》,以纪念安阳之行。这十分有纪念意义的书法条幅,至今还挂在我客厅墙上,时常面对着它,陪同潘老安阳之行的情景,犹在眼前。当时我还纳闷,这么多外地年轻人这样敬仰潘老师,潘老师始终是淡泊名利不求闻达的,这些年轻人是怎么了解到潘老师的书艺呢?后来参观了配合这次笔会活动而举办的甲骨文书法展览会,看到展览正厅显要位置上挂着潘老师的六尺整幅甲骨文书法《洹上纪事》作品后才明白。这幅作品与国家领导人题词挂在一起,也是甲骨文书法作品序列中的第一位,引起参观者、与会者的赞叹。潘老师故被尊为海内甲骨文书法泰斗,无怪乎许多年轻人把潘老师看成奇人。大家知道,甲骨文被识别出的总共不过一千多字,能用甲骨文集成一篇二百多字的文章,其难度多大是可想而知的。出席这次笔会的国内外甲骨文专家学者几乎均到会了,如国内的胡厚宣、于安澜、游寿等,日本的欧阳可亮(他门生中有的是日本内阁大臣),美国的周策纵教授等,可谓当代研究甲骨文权威云集安阳了。潘老师甲骨文书法地位就是在这样的国际学术活动中确立的,无怪乎众多年轻人如群星捧月般围绕着潘老师。当时的情景,犹如20世纪90年代,年轻人追歌星刘德华一样。

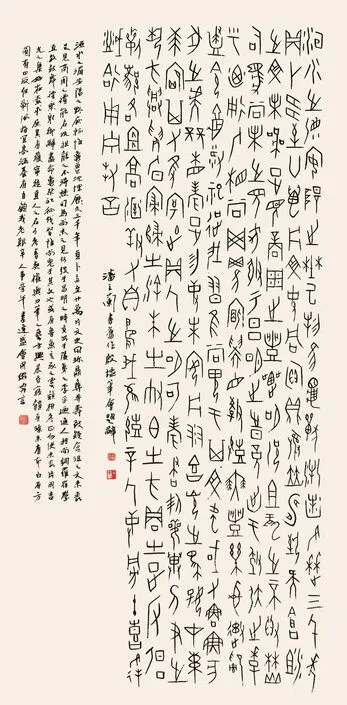

潘主兰 篆书 《殷墟笔会题辞》轴

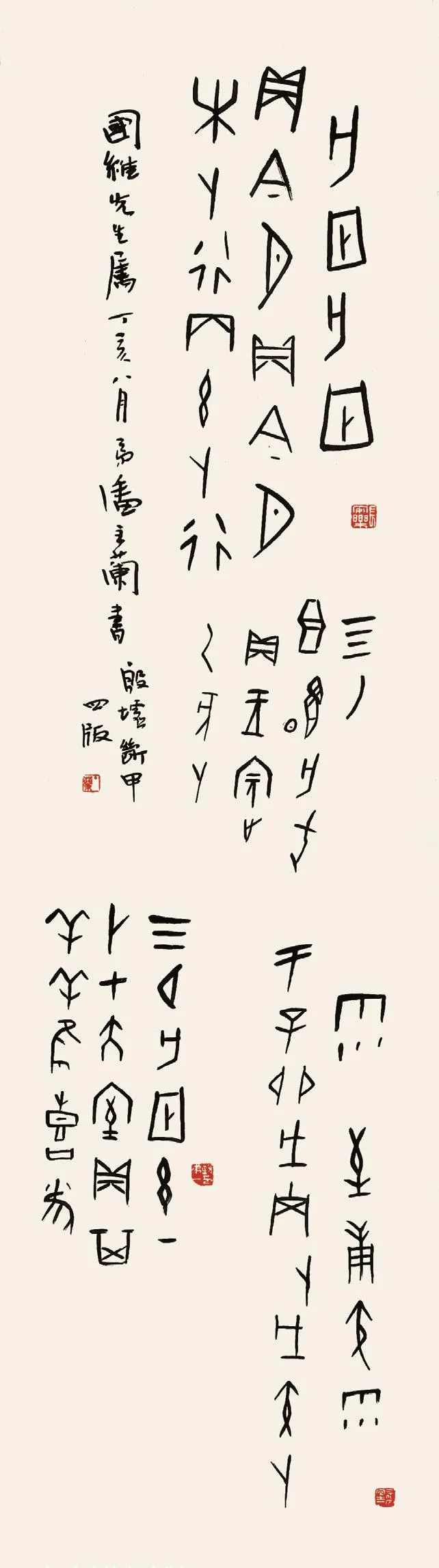

潘主兰 篆书 《临甲骨四版》轴

在大会安排下,我陪同潘老师参观了安阳市博物馆和考古发掘现场,瞻仰了汤阴县岳飞故里,拜谒了羑里城“演易台”。在浚县大伾山天宁寺,潘老师为浚县博物馆在六尺宣上挥毫书写“林泉毓秀,河岳钟灵”八个大字,技惊四座,而他老人家抛笔扬长而去,有如山林隐逸。当新闻摄影记者发现放在桌上的精美书法条幅时,却找不到潘老身影了。

会后我又陪同潘老师赴洛阳登龙门石窟,欣赏了《龙门二十品》石刻。游嵩山,参观“启母阙”,在《嵩高灵庙碑》碑亭前留影。一个书法家数十年临碑帖,有朝一日能在这些碑刻真容面前盘桓,是多么惬意的事啊!通过这次安阳之行,我增长了见识,开了眼界,这时才明白潘老师要我陪同他赴会的用意了。

潘老师不但教学生艺术知识,同时更教学生如何做人,他一再教导我们:淡泊名利,名利如过眼烟云,只有学问是真的、最有用的、别人拿不去的;搞艺术创作如酿酒,不要急于发表作品,要“捂”,酒窖藏时间越久,打开时就越香;“要藏拙”,不要到处抛头露面,不能像江湖术士;对别人托办的事要认真对待,不能应付了事,作品拿出去,不怕万人看,只怕一人识;特别是文字学要多加研究,要弄通它;篆刻基本技法掌握后,篆刻艺术的质量就在于文字学的功力和读书的多少,也就是功夫在印外。这些至理话语时时刻刻回响在我耳边。潘老师生前手不释卷,其勤奋而严谨的学风,是巨大而无形的感召力。我一定遵照师训,不断努力学习,为祖国艺术事业贡献自己毕生精力,努力创作,出精品,出成绩。