基于物理核心素养下的教学目标设计

林明

摘 要:以鲁科版高中物理选修3-3(2017版)“液体的表面张力”教学为例,依托于教材和学情,以物理核心素养为导向来指引物理教学目标的设计,进而暴露出当前物理教学中存在的问题,从而来还原物理学科的本质属性,并以学生为主体,来改善物理“淡化情境”“忽视教学对象”的问题。

关键词:核心素养;教学目标;液体的表面张力

前言

在中小学教育的“核心素养”提出之后,学科课程标准就对“核心素养”一词进行了深度解读,并制定了学业质量标准,以便为“核心素养”的落实提供评价标准。在高中物理教学中怎样才能将“核心素养”真正地落实到位?对于一线教师而言,总觉难以下手。为了促进上述问题的解决,笔者结合课程标准,从教材和学情两大方面来讨论核心素养条件下的教学目标实现。

1 目前中学物理教学中存在的主要问题

1.1 淡化情境

“淡化情境”就是在教学中脱离物理学科特点的前提下,将学生学习物理的过程简单地当成了对概念和规律的记忆过程,或是简单进行套用公式的解题过程,学生只是在机械性地记忆和套用公式,没有对原理知识进行深层次地学习,这样的学习简单而低效。另外在物理课程标准中曾多次出现“情境化教学”这几个字眼,并且还针对教学中如何运用情境教学给出了一些建议,如应该从生产生活出发,多角度设置与物理学相关的问题来建立物理观念和建构模型;通过设置能够引起学生探究欲望的情境类问题来引导学生进行实验探究,等等。可见对物理情境化教学的重视程度,然而在实际的教学过程中,仍然存在部分教师脱离生活中的物理现象,只讲理论知识,不做实验或少做实验,更有甚者直接以讲实验来代替做实验,对物理概念、模型的建立以及物理规律的得出完全脱离了实际生活,不用物理知识解释相关现象和解决相关问题,这种现象依旧是存在于当前的常态化课堂中。

1.2 忽视教学对象

忽视教学对象就是教师在实际教学过程中,对教学的主体对象关注不够,主要表现在不够关注学生的学习情况,教师一般“倾情”于个人的教学,只是一味地把学生当成训练的对象,这造成了多数学生对自己的学习目标不明确,常常处于被动接受知识的状态,无法促动学生的内发力,难以提高学生学习的积极性,甚至导致他们失去对学习物理的兴趣,出现了对物理学科惧怕心理。显然,学生的主体地位没有得到有效体现,而教师的主导作用却过度表现了。

2 核心素养视域下教学目标的重要功能

2.1 让物理情境化激活学习课堂

绝大多数的物理知识离不开物理现象,物理现象是物理学的根源,现在的物理教学仅仅只是对物理知识进行简单地重现过程,而没有对知识进行有效重演。在一节物理课堂中,课堂问题应该作为知识的载体,以问题驱动课堂,学生思考问题不能脱离物理情境,物理知识的学习要伴随有效问题的思考。一个良好的教学活动是凭借有情境的问题驱动的,只有在情境与问题两个有效的双边互动中才能让学生转化观念、感悟知识、提升素养。要想让学生在情境中思考问题,在思考问题中掌握知识,教师只有将高度概括化的核心物理知识向情境化迁移,这样情境化课堂才能有望回归。

2.2 让教学对象成为课堂活动的主体

课堂是教学的主阵地,学生是物理教学的主体对象,一切为了学生是教学设计的宗旨,如果不以教学对象为出发点的教学设计基本上是无效的。因此,在设计教学活动时,教师不能脱离教学对象,脱离教学对象的教学过程是一场无意义的个人表演,教学设计要以学习对象为切入点导向教学目标,保障教学对象的主体性。

3 核心素養视域下教学目标的设计

3.1 基于核心素养下的教材分析

教材不仅是核心素养培养的知识载体,还是学生核心素养培养的途径。对教材的分析不仅有助于实现教学过程的优化,而且对学生核心素养的形成和发展有着重要作用。教材分析是教师在进行教学活动之前的一项必备工作,对教学目标的设计和落实有着关键性的作用,同时能为学科的主要教学活动形式和课堂教学提供依据。因此,教师要在深刻学习课程标准的前提下,深入熟悉和理解教材,根据不同教学环境和教学对象去优化处理教材,从而把核心素养落实到实处。

案例1 “液体的表面张力”教材分析

“液体的表面张力”不仅是第一章分子动理论知识的实际应用,同时还为后面的毛细现象和液晶相关知识做好了铺垫,有着承上启下的作用。本节的主要知识点包括这两个方面:一是以实验现象为主来展示宏观上液体表面张力的性质;二是以分子动理论为主从微观上解释表面张力形成的原因,从这两个方面逐渐建立张力这个概念,后者是通过学生对分子动理论知识的学习,使其能够运用该知识对液体表面张力进行微观解释。教材先列举了液体表面张力的相关实例,比如肥皂膜,形象直观地展示了液体表面的收缩趋势,进而引导学生从微观角度分析这种现象的产生原因,以这样的思路进行教材编排,体现知识的应用性和时效性。

3.2 基于学生认知水平的学情分析

学情分析是教学活动的重要环节之一,教师要想让学生积极的参与到学习的环节中去,让他们成为学习的主人,而不是被动地学习,那就要从学生的起点和认知的角度出发,培养他们主动生疑,善于思考,肯于钻研的精神,而不能教条式地将知识灌输给学生。要从生活实例和学生的切身体会出发,让学生体会物理知识来源于生活,从而培养他们“好观察、爱观察”的良好习惯和对有趣事物充满好奇心的心理,让学生从现象中获得感性认识和感受性体会,并将其提升为理性分析层面,引导他们去发现问题、表达想法,培养他们提出问题的水平、能够建构模型并可以运用知识解决实际问题的能力,慢慢让学生形成核心素养。

案例2 “液体的表面张力”学生学习起点分析

学生已初步了解了液体的性质,同时也对分子动理论的内容也有了一定的了解,能解释生活中许多有关的液体现象。虽然学生具有了一定的知识,但是液体分子微观上的相互作用是极其抽象的,学生的抽象思维能力还不强,这对于他们来说无疑是一大难点,另外张力方向的判断也是比较抽象的,不容易被理解。在新课讲授时,按照展示图片→探究实验→理论分析→实物类比流程来进行授课并突破这一难点。

案例3 “液体的表面张力”学生认知角度分析

高二年级的学生已具备实验的观察、分析、概括和总结的能力,对科学探究具有持续的热情和实事求是的态度,但在实际物体向物理模型的转换能力仍然有待提高。

液体表面张力的知识虽然抽象复杂,但是生活中有不少相关的实例,所以这节课还是比较容易切入的。学生的认知障碍在于液体张力的方向以及液体分子微观上的相互作用的原理。如何让学生从已有的知识角度联系并上升到理性认识的层面上去呢?那就要教师创造一个合适的情境,让学生从情境中发现问题,激发他们学习的兴趣。通过肥皂膜实验和实物类比,引导学生归纳出液体表面张力的方向以及总结得出液体分子微观上作用的原理。再通过液体分子微观角度上的分析,让学生感悟运用分子动理论相关知识分析和解释实际宏观现象的知识迁移和应用能力,经历从形象到抽象的递进,学生的思维便流动了起来。

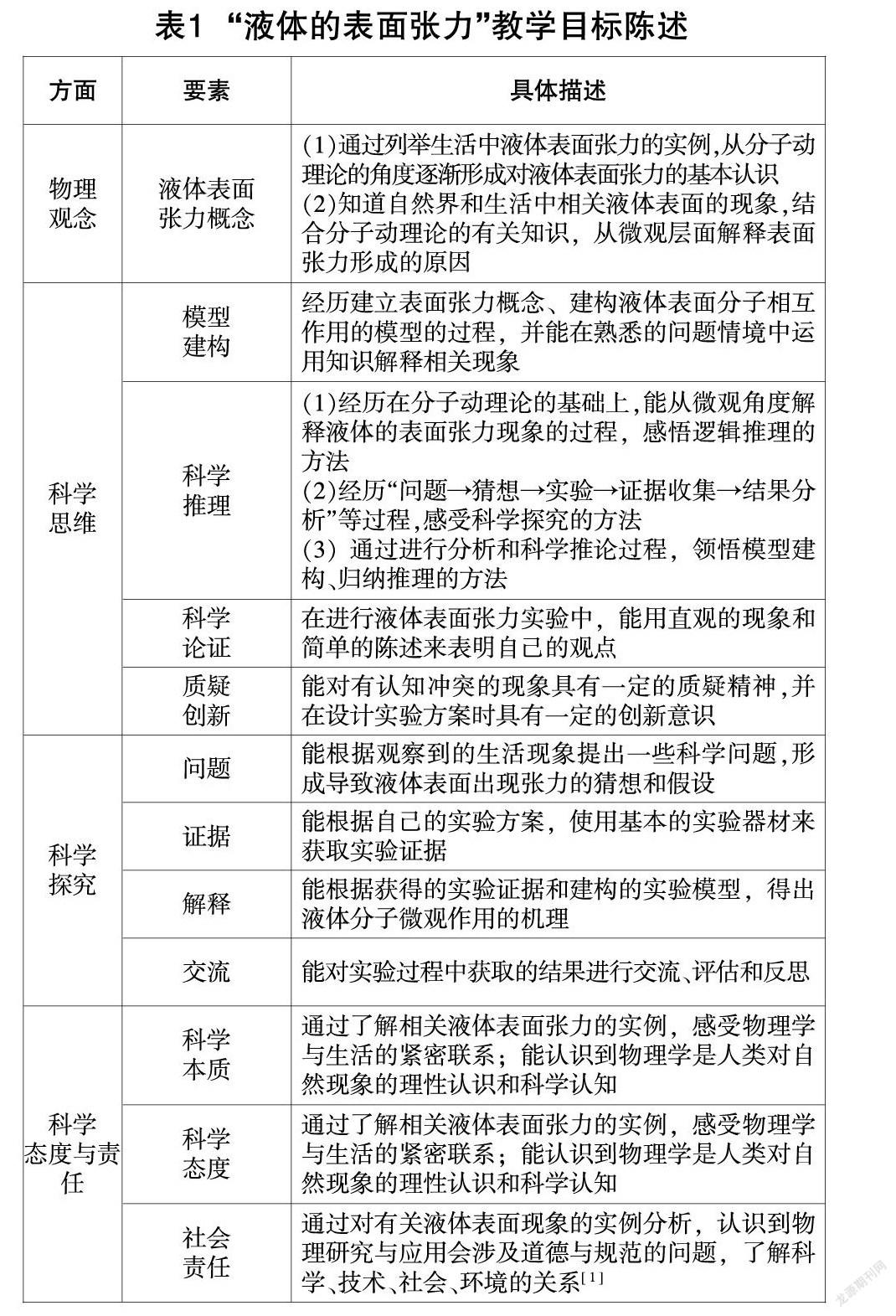

3.3 基于核心素养的教学目标陈述

教学目标表述核心素养,要从四个层面加以陈述,具体见表1。

4 结语

怎样让物理学科的育人功能得以充分体现呢?笔者强调,要充分营造物理情境化课堂,要充分体现学生学习的主体性。教师应该根据物理的学科特点,深入钻研教材,深入分析学生的认知特点,将核心素养切实有效地融入到教学活动中去。以课程标准为纲,教学目标为指向性,让学生在个人的物理学习体验中掌握知识,提升能力,在探究学习中树立观念、态度和价值观。

参考文献:

[1] 高凌飚.高中物理学业评价体系的理念基础和建构[J].中国考试,2018(9): 1-7.

3258500338242