人力资源管理专业核心课程教学改革效果分析 *

周 冲

(宿州学院 管理学院,安徽 宿州 234000)

一、引言与文献综述

教学评价是促进教学效果提升的重要途径,也是教学改革的重要参照。教学效果是教学活动的出发点和落脚点,科学评价教学效果,对厘清课程教学改革取得的成绩和存在的不足,进而提出提升教学改革效果的建议,对于推动课程建设水平提升和专业人才培养质量提高,具有重要现实意义。

近年来,学界对课程教学改革的研究可以归纳为四个方面。

一是对当前课程教学改革特征及其发展趋势的研究。学者普遍认为,当前课程教学改革主要是把网络化学习的优势与传统学习方式的优势相结合,实现学生自主学习,因而具有较为明显的数字化、智慧化特征[1]。为学生提供个性化的教学服务,以教师深度教学来引导学生深度学习,激发学生内在学习动力,构筑“以学生为中心的”学习共同体成为教学改革的发展趋势[2,3]。

二是对课程教学改革内容的研究。吴俊等提出教学改革内容要注重“前沿+应用”导向,教学手段应侧重“参与+实训”导向[4]117。曾凡碧认为教学改革应是包括教学目标、课程体系、教学思想以及教学管理制度在内的全方位的变革[5]。梁文提出教学改革应重点关注教学资源、教学手段、教学方式三个方面,在互联网时代下,亦应该体现出对传统优势和现代技术的结合[6]。管恩京等基于混合式教学研究,提出应该从“教学目标、教学内容、学习资源、在线教学、课堂组织”等五个方面进行具体设计[7]40。

三是对课程教学改革效果研究。具体可分为两个方面:1.描述性分析。解筱杉等从课堂面授、网络教学、课程设计、评价方式等方面进行评价[8];于洪涛从线上教学效果评价和线下教学效果评价两个层面对教学改革效果进行评价[9];王怀波等通过对深浅层学习者的学习行为比较分析,探究不同层次学习者在课堂学习、平台学习、认知行为、行为序列上存在的差异,并得出该种差异会影响到教学改革的实践效果[10]。2.构建评价指标体系,进行实证分析。管恩京等利用多元线性回归方法分析探究影响教学效果因素,认为加大对教学内容的改革力度尤为重要[7]41-43;芈凌云等采用结构方程模型分析MBA案例教学效果影响因素[11];曾广录等运用Probit模型分析发现新技术手段虽然能够影响课堂教学效果,但影响程度受到教师教学方法和学生个体特征的约束[12]。

四是课程教学改革机制建设研究。陈骏认为教师的责任“在教学生学”,教的“法子”必须根据学的“法子”[13]1-2;郭文革认为要以“教学大纲”“教学活动”“教学评价”三个环节为抓手,提高教学管理的专业化水平[14];袁芳等认为应该改造和建设本土化慕课课程,推进“专业管理”向“课程管理”转变[15];李春艳认为教学中应以学习环境为支撑,构建多方位支持教学的服务体系[16]33。

综上,学界在教学改革研究方面已经进行了较为扎实的探索,但在以下方面也值得进一步研究:一是对于课程教学改革的分析多为宏观层面论述,缺乏结合具体类别课程的细化研究;二是对课程教学改革效果评价多着眼于某些维度,未能全面客观予以评估。鉴于此,本课题拟以“人力资源管理专业核心课程教学改革”为研究对象,从“教学资源、教学内容、教学目标、教学方式与手段、教学组织、考核方式、教学反馈、环境保障”等环节分析课程教学改革现状、实施效果、制约因素与提升机制,为推动人力资源管理专业核心课程教学改革提供理论支持与政策设计。

二、数据来源与描述分析

(一)数据来源

本文使用的数据为某地方高校人力资源管理专业核心课程教学改革访谈资料和工作分析课程(专业核心课程之一)教学改革问卷调查资料。访谈资料通过设计针对性问卷,组织学生随堂记录课程教学改革信息方式收集;问卷调查采用课程结束后针对班级学生进行集中问卷方式收集。访谈资料主要用于对专业整体课程教学改革情况分析,集中问卷则用于具体分析个体学生的主观看法。集中调查问卷共计获得153份,这也是本文分析中主要采用的数据。其中2018级四年制本科班44份,2019级人管专升本班50份,2019级四年制本科班59份,三个班级该课程的开设学期分别为“2019—2020学年第一学期”“2019—2020学年第二学期”和“2020—2021学年第一学期”,所获数据利于动态观测课程教学改革情况。153个接受调查学生的平均年龄为21.14岁,年龄最小为18岁,最大为26岁。

(二)课程教学改革整体情况

调研高校人力资源管理专业课程教学改革自2014年至今一直在不断推进和完善。经过多年的持续努力,人力资源管理专业的专业能力培养课程(包括专业认知能力课程、专业核心能力课程和专业实践能力课程三个方面)均历经多轮次研讨完善,尤其专业核心能力课程(专业核心课)更是课程教学改革的重点对象。目前人力资源管理专业的十门核心课程在教学资源、教学内容、教学目标、教学方式与手段、教学组织、考核方式、教学反馈、环境保障等八个方面都有了不同程度的丰富、规范和提升。在教学资源方面都建设有纸质资源和网络资源;在教学内容方面,均体现前沿、充实、趣味、理论与实训结合特色;教学目标细化为理论教学目标和实训教学目标两个维度;教学方式与手段突出师生互动、学生自主特色;教学组织本着学生深度参与原则实施;考核方式都采取理论知识考核和实训操作考核相结合形式;教学反馈和环境保障方面也通过及时解答学生问题、改善实训条件得以持续改进。学生对课程教学满意度整体评价得分的均值统计结果为:全部参与调查的153名学生的得分为85.90分,2018级人力资源管理班为86.98分,2019级人力资源管理专升本班为87.40分,2019级人力资源管理班为83.83分。从统计结果看,在实施课程教学改革后,课程改革整体效果出现先上升后下降的态势。主要原因可能是不同年级学生个体差异,导致对课程教学设计满意度评价出现较大差别,这也说明做好学情分析和随时关注学生学习诉求的重要性。

(三)不同维度的课程教学效果评价

1.对教学资源和教学内容的评价

在教学资源的评价中,学生对教师推荐纸质学习资源满足学习需要的评价得分均值(见表1)为82.70,对教师推荐网络学习资源满足学习需要的评价得分均值为83.31,由此可得出学生对教师提供网络学习资源满足学习需要评价高于纸质学习资源满足学习需要程度。由不同年级学生的评价得分看出,2019级人力资源管理专业学生对两类学习资源满足学习需要程度的评价均最低。

在教学内容评价中,对教师教学内容充实性和教学内容趣味性评价得分均值为84.86和85.31,无论是整体评价得分还是各年级评价得分,对教学内容趣味性评价均高于教学内容充实性的评价。对教师教学内容反映本领域前沿知识程度评价得分均值为84.90,对教师教学内容理论知识与实践训练结合程度评价得分均值为85.95。由三个年级对此两项指标的评价得分可以看出,2018级评价最高,2019级专升本次之,2019级评价最低,由此可以看出,同一任课教师针对不同年级学生授课时,取得的教学效果并不相同。面对新生更需要在认真沟通的基础上设计新的教学内容。对理论教学课时数量和实训课时数量评价均采用“太少、有点少、基本满足需要、有点多、太多了”五个等级刻画,并分别采用1—5的整数赋值,统计结果显示:学生对理论课时数量和实训课时数量评价结果的均值分别为2.98和2.93,基本处于“基本满足需要”等级。分年级看,2019级人力资源管理专业学生认为理论与实训课时均较不能满足需要。

表1 对教学资源和教学内容的评价

2.对教学目标、教学方式与手段的评价

在教学目标的评价中,认为理论知识学习达到期望学习目标的得分(见表2)为83.24,认为实训内容学习达到期望目标的得分为84.24。三个年级的得分结果显示,学生对实训内容学习目标评价均高于理论知识学习目标的达成程度。对师生互动课时所占比重和教学中视频、学生自主学习比重的评价亦均采用上述五个等级表示,该两个指标的统计结果均值显示为3.02和2.96,均属于基本满足教学需要的等级。

表2 对教学目标、教学方式与手段的评价

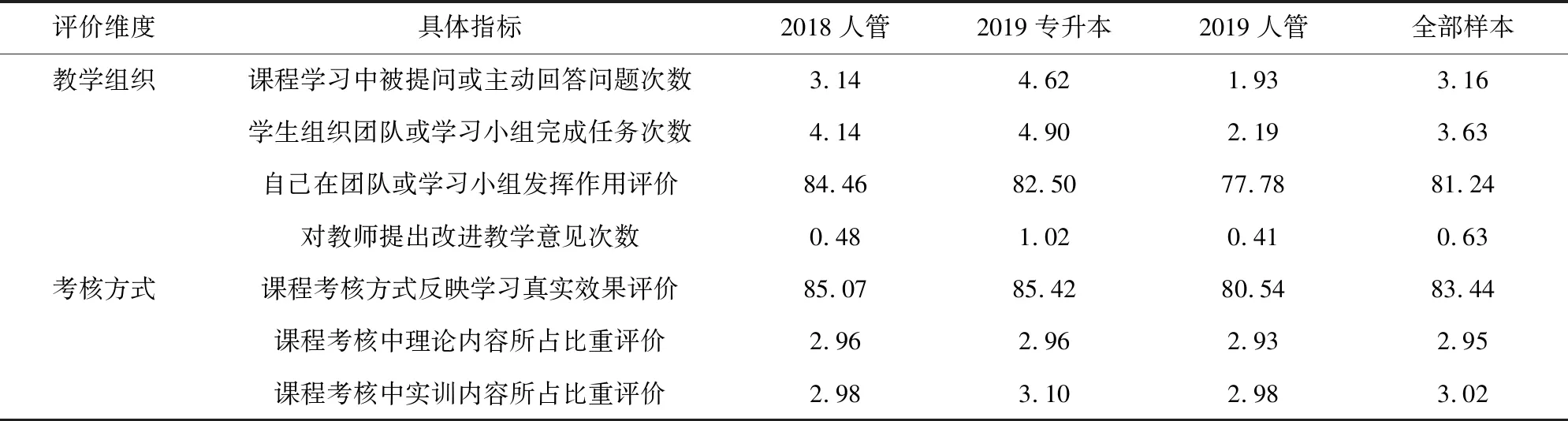

3.对教学组织与考核方式的评价

对课程学习中被提问次数的调查中,学生平均被提问次数(见表3)为3.16次,其中2019级专升本学生的平均被提问次数(4.62次)最高,2019级人管班的被提问次数(1.93次)最少。对自己在团队或学习小组中发挥作用的评价中,受访学生的评价得分均值为81.24,其中2018级人管班的评价得分(84.46)最高,2019级专升本的评价得分(82.50)次之,2019级人管班的评价得分(77.78)最低。可见低年级学生对自己作用发挥评价较低。

在对考核方式的评价中,学生对课程考核方式反映学习真实效果程度的评价得分为83.44,从三个年级学生的评价得分情况看,2019级专升本班的评价得分(85.42)最高,2018级人管班评价得分(85.07)次之,2019级人管班评价得分(80.54)最低。

表3 对教学组织与考核方式的评价

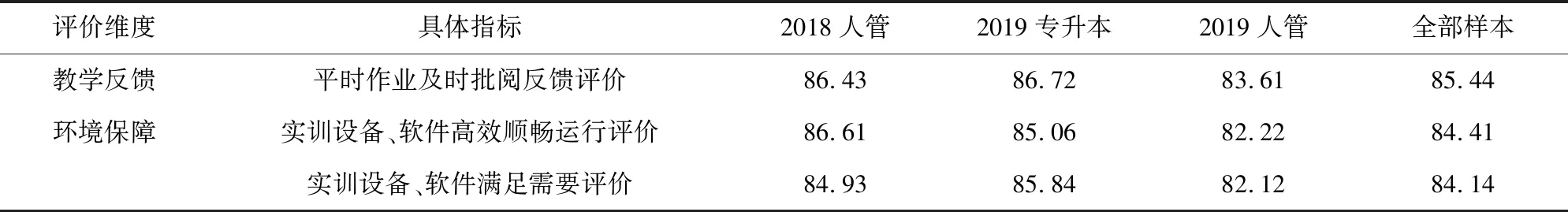

4.对教学反馈与环境保障的评价

在教学反馈方面,采用对平时作业及时批阅并反馈的评价来反映,统计结果显示学生的评价得分均值(见表4)为85.44,其中2019级专升本评价最高,2018级人管班评价次之,2019级人管班评价得分最低。

在环境保障方面,学生对实训设备、软件等运行是否高效顺畅的评价得分均值为84.41,其中2018级人管班评价最高,2019级人管专升本班评价次之,2019级人管班评价居于最后。对实训设备、软件操作满足实训内容需要程度的评价得分均值为84.14,三个年级学生对该项的评价得分排序与教学反馈的评价得分相类似。

表4 对教学反馈与环境保障的评价

三、课程教学满意度影响因素分析

课程教学改革目的在于提高课程教学效果,提升人才培养质量。在信息技术引领下,“线上、线下”教学的融合发展,教学也越来越凸显以“学生为中心”特征,注重尊重学生自主学习特征[13]3-4。注重前沿知识引领、创建学习环境支撑、激发学生内在学习动力、推进学习共同体建设[4]115-117[16]33-34也成为提升教学改革效果的重要手段。因此,本部分对课程改革后教学满意度的影响因素分析也重点从上述方面进行探究。

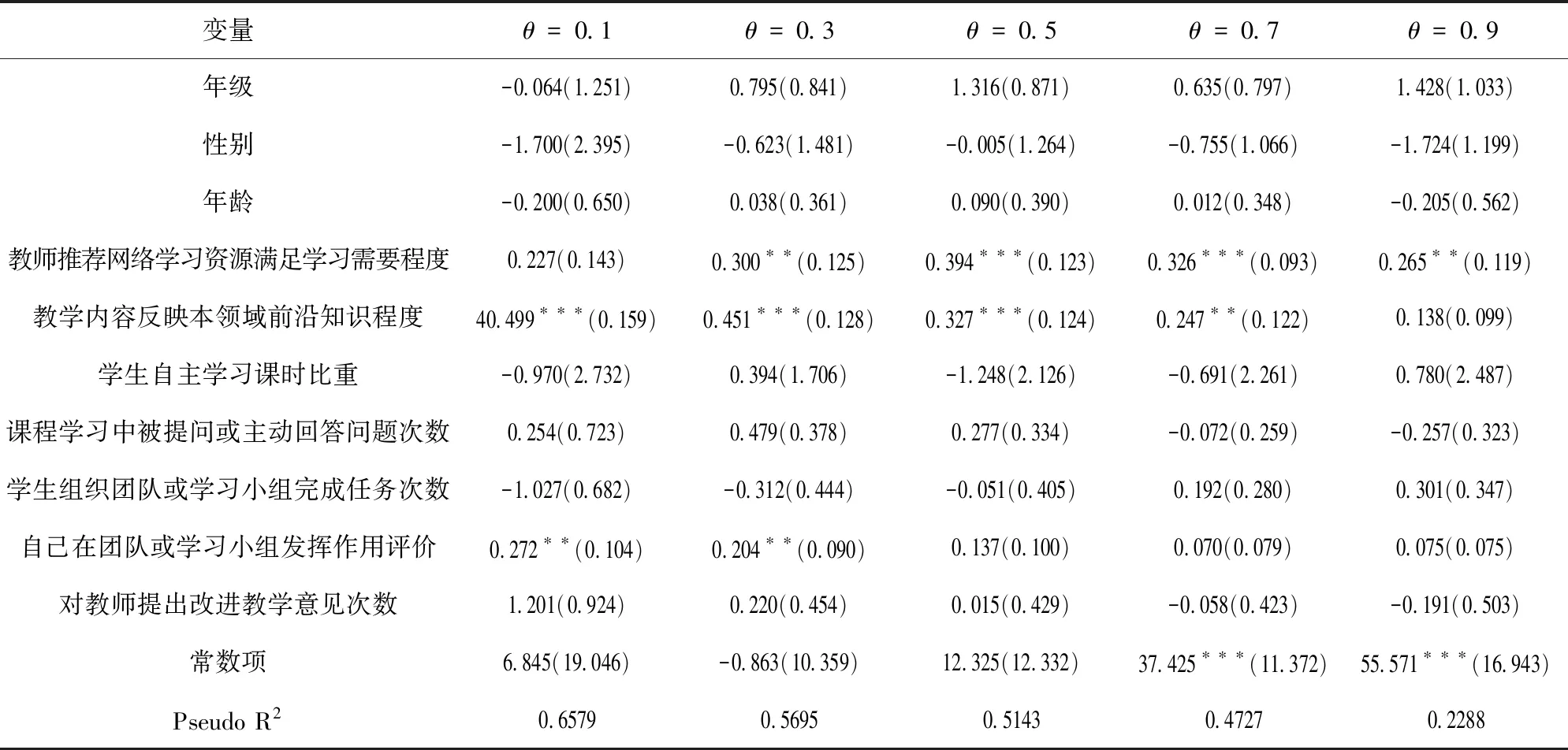

在参考前述学者研究的基础上,选取教学资源中的教师推荐网络学习资源满足学习需要程度指标,教学内容中的反映本领域前沿知识程度指标,教学方式与手段中的学生自主学习课时比重指标,教学组织中的课程学习中被提问或主动回答问题次数、学生组织团队或学习小组完成任务次数、自己在团队或学习小组发挥作用评价、对教师提出改进教学意见次数指标,个体特征中的所在年级、性别、年龄指标作为自变量,以学生对课程满意度的整体评价作为因变量。为全面探究不同变量对课程教学满意度作用的分布规律以及检验估计结果的稳健性,在此采用0.1、0.3、0.5、0.7、0.9五个分位点进行分位数回归估计。实证分析结果见表5。

表5 课程满意度影响因素估计结果

从分位数估计结果得出:教师推荐网络学习资源满足学习需要程度在第30、50、70、90分位点通过显著性检验,说明教师推荐网络学习资源满足学习需要程度对提升课程教学满意度较低及以上部分学生的学习效果具有促进作用。教学内容反映本领域前沿知识程度在第10、30、50、70分位点通过显著性水平检验,说明教学内容反映前沿知识程度对提升中高及以下课程满意度学生的学习效果具有正向作用。自己在团队或学习小组发挥作用评价在第10、30分位点通过显著性检验,说明其对课程教学满意度较低学生学习效果提升具有促进作用。其余各解释变量在不同分位点对促进课程教学效果提升有不同的作用水平,但均未通过显著性检验。由实证分析结果可得出:教师为学生推荐优质的网络学习资源,及时更新课程教学内容,注重学生自主作用发挥对提升课程教学效果具有重要作用。

四、对推进课程教学改革的建议

(一)以学生诉求引领课程教学改革

依据前述调查分析可知,不同年级学生对课程教学改革不同维度的评价存在较大差异。这也提醒教学改革组织者和实施者在推进课程教学改革中不能过于依赖先前的经验,要注重学情分析和密切关注学生学习动态。应在课程教学实施前、实施中和实施后都要加强与学生的沟通交流,及时获取学生对课程教学资源、教学内容、教学组织、教学方式与手段等的意见,尽可能保证课程讲授满足学生的个体诉求。当然,对于学生存在的理解偏差和误解也要通过恰当的交流化解,不断增强师生之间的信任度和互动效果,提升课程教学效果。

(二)加强网络学习资源和教学内容的前沿性建设

随着课程教学的数字化、智慧化发展趋向,为学生提供网络学习资源和加强教学内容的前沿水平成为满足学生个性化需求的必然选择。网络学习资源可以通过自建和共享两种方式实现。随着网络公开课的建设,学生获取学习资源的范围也逐渐拓宽,任课教师可将精力放在网络学习资源的推荐方面,保障网络学习资源的数量和质量能够满足学生的学习需要。为保障教学内容与社会需求相衔接,可以借助校企合作办学方式密切关注行业发展动态,将社会需要转化为课程内容,并通过课程考核改革、实训环境建设强化支持。

(三)重视引导学生学习共同体建设

学生通过组建学习小组、学习团队方式完成任课教师布置的任务是激发学生内在学习动力、培养学生自主学习能力的重要形式。调研数据显示:学生被提问或主动回答问题次数以及以团队或小组形式完成教师任务的次数在三个年级出现先升后降走势,三个年级学生对自己在团队或学习小组中作用发挥的评价也呈下降趋势。此种变化也提醒任课教师在教学组织中要均衡学生任务分配,引导发挥学习小组或学习团队的群体动力作用,将学习小组或学习团队培育为真正的学习共同体。