益生菌对成人溃疡性结肠炎的辅助疗效和安全性的Meta分析

任越 许灵玲 鲁苗苗 程炜馨 周雨薇 金希

溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)是炎症性肠病(inflammatory bowel diseases,IBD)的一种类型,是累及直肠和结肠的慢性非特异性炎症性疾病,反复发作的腹泻、黏液脓血便及腹痛是UC的主要临床症状[1-2]。UC确切病因尚不清楚,可能与遗传和环境因素的复杂相互作用有关[3]。其起病多为亚急性,少数急性起病,病程呈慢性经过,发作与缓解交替,症状持续并逐渐加重。目前的治疗策略侧重于减轻疾病活动期患者的炎症负担,并试图维持非活动期患者的病情缓解状态。迄今为止,用于治疗UC的药物主要包括5-氨基水杨酸盐、糖皮质激素、免疫抑制剂和生物制剂[4-5]。然而,其中一些药物治疗费用昂贵,或与严重不良事件有关[6]。因此,需要积极研究寻找新的替代疗法。

大量证据表明益生菌具有诱导IBD缓解的作用。在人类和动物模型上的一些观察结果强调了菌群在IBD发病机制中的重要性[7]。在IBD小鼠模型中,一些益生菌已被证明具有抗炎作用并有助于保护肠道屏障,这为其作为IBD治疗药物提供了依据[8]。益生菌作为活性微生物,食用后可以通过增强正常菌群的活性或调整菌群数量来改变肠道微生物群从而产生益处。例如,乳酸杆菌属被认为能分泌细菌素,可阻止有害细菌的黏附或移位[9]。然而,临床试验结果并不统一,一些研究显示益生菌在IBD诱导缓解或维持缓解方面有疗效[10-13],而有些试验结果显示无任何益处[14-18]。因此,本文进行系统性回顾和Meta分析,旨在评价益生菌对成人UC诱导缓解或维持缓解的有效性和安全性,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 检索策略 使用计算机检索数据库,包括Medline、PubMed、Embase、Cochrane 图书馆、中国知网数据库和万方数据库(2010年1月至2021年7月)。英文检索词用医学主题词 (Mesh)“probiotics”“ulcerative colitis”“inflammatory bowel diseases”联合自由词检索;中文检索词包括“炎症性肠病”“溃疡性结肠炎”“益生菌”“随机”。纳入标准:(1)研究益生菌治疗静息性或活动性UC患者的随机对照试验,年龄≥18岁;(2)研究对象经内镜或病理检查确诊为UC患者,研究观察结果包括诱导缓解率、复发率,不良反应发生率等。排除标准:(1)资料不全者;(2)综述或者重复的研究。

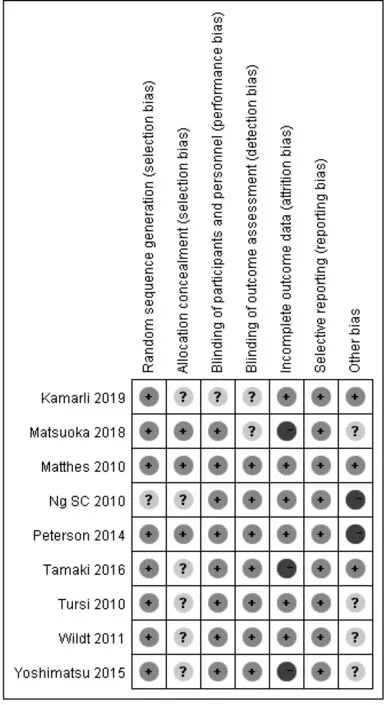

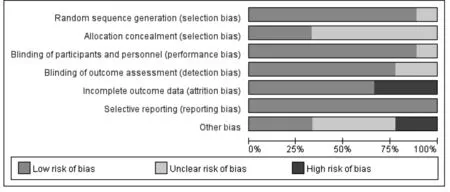

1.2 数据提取和质量评价 文献的检索和筛选由两名研究人员独立完成;在意见分歧的情况下,会征求IBD专家寻求解决方案。筛选首先阅读标题和摘要,然后阅读全文。根据Cochrane工作手册,使用偏倚风险评估工具,将每种类型的风险分为低风险、高风险或不明确风险。风险类型包括:随机序列的产生、分配隐藏、参与者和人员的盲目性、结果评估的盲目性、不完整结果的数据、选择性报告和其他可能的偏差来源。在任何类别中没有高偏倚风险的研究视为高质量(1++),而那些有1个高风险或2个不明确风险的研究视为中等质量(1+),其余被视为低质量(1-)。

1.3 统计学处理 采用Review Manager 5.3软件进行统计分析和偏倚评估。RR用于比较二分变量与95%CI。如果研究之间的异质性不高(I2≤50%),则最初选择固定效应模型;否则,采用随机效应模型。采用χ2检验和I2检验对研究间的异质性进行评价,P<0.05为差异有统计学意义。I2值介于0%~25%为低异质性,25%以上为中度异质性,75%以上为高异质性。

2 结果

2.1 检索结果及质量评价 在最初的文献检索中,共发现了1 635篇文献,经过阅读题目和摘要筛选后剩余19篇,最后通过阅读全文筛选出9篇文献。根据Cochrane工作手册提供的偏倚风险评估,其中高质量文献1篇,中等质量文献3篇,低质量文献5篇。见图1、2。

图1 各项研究的偏倚分析

图2 纳入文献偏倚分析汇总

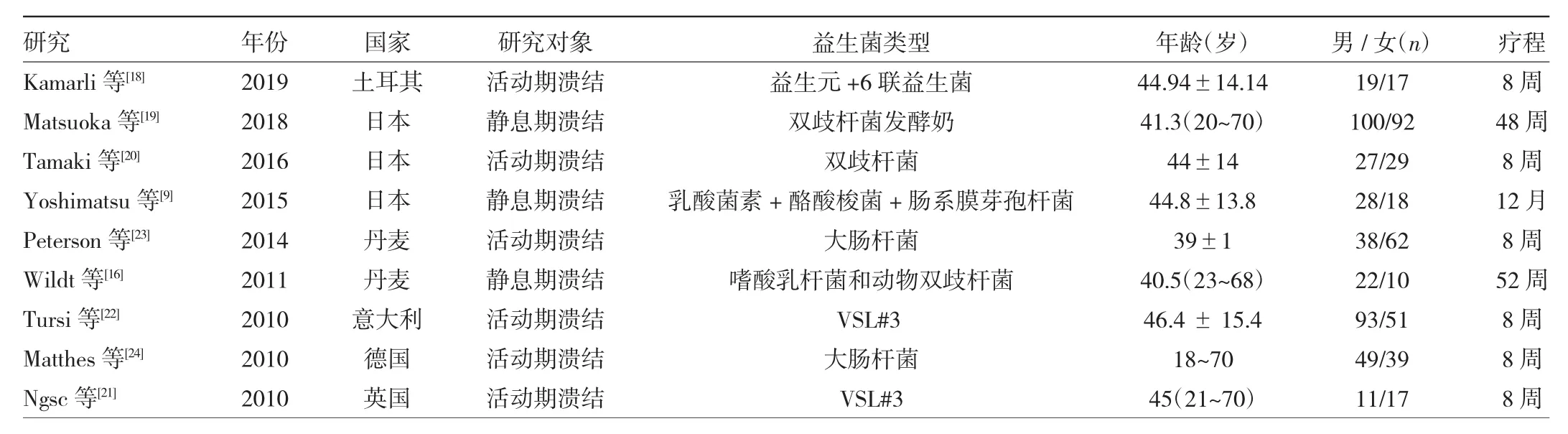

2.2 纳入文献的基本资料 纳入系统评价的9篇文献中,随机分组3篇,双盲分组6篇;2010年发表了3篇,2019、2018、2016、2015、2014、2011 年各发表 1 篇;9篇文献所研究的益生菌属于不同的家族,使用的剂量也不同,其中使用益生菌与益生元1篇[19],使用双歧杆菌科菌株2篇[20-21],使用复合益生菌VSL#3 2篇[22-23],使用大肠杆菌2篇[24-25],使用乳酸菌素+酪酸梭菌+肠系膜芽孢杆菌1篇[10],使用嗜酸乳杆菌和动物双歧杆菌1篇[17]。9篇文献中的疗程均为8周至1年。见表1。

表1 纳入文献的基本资料

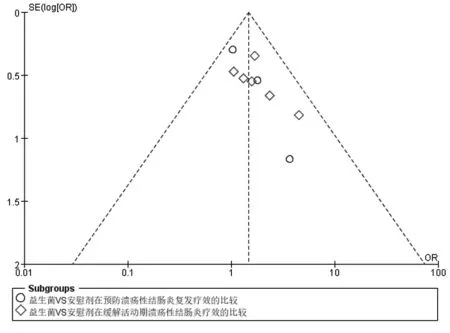

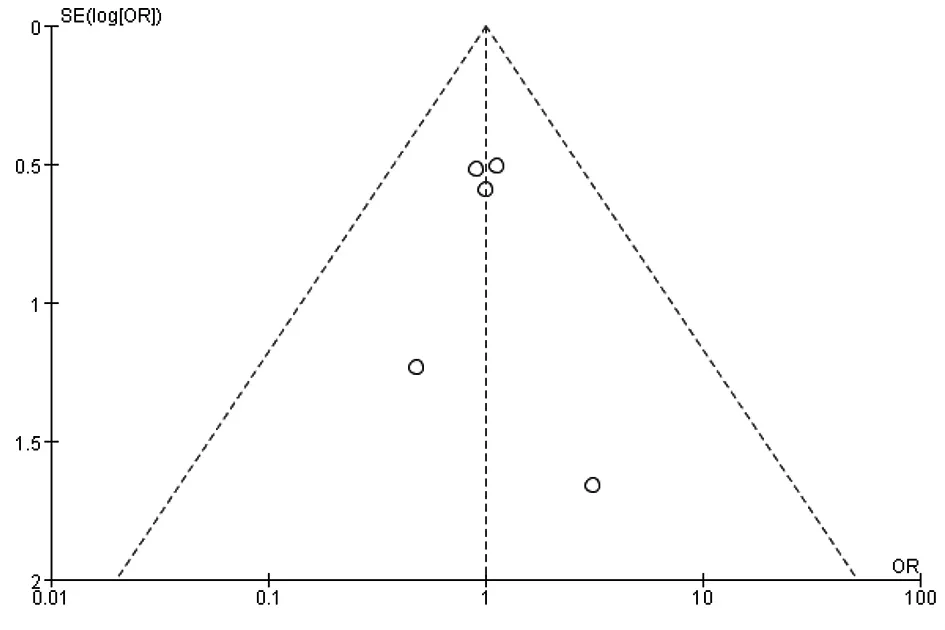

2.3 所选研究的发表偏倚 研究益生菌治疗UC疗效及不良反应发生情况的纳入文献漏斗图分别见图3、4,可以观察到图形均呈对称的漏斗状,说明纳入的研究不存在发表偏倚,结果可靠。

图3 益生菌治疗溃疡性结肠炎疗效分析的漏斗图

图4 益生菌治疗溃疡性结肠炎不良反应发生情况分析的漏斗图

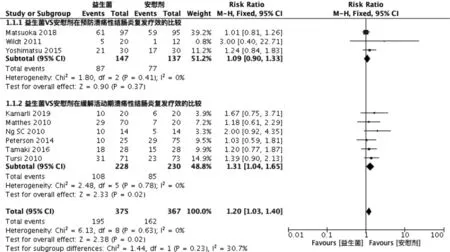

2.4 Meta分析结果 在纳入荟萃分析的9篇文献中,6篇(66.67%)文献的随机对照试验评估了益生菌诱导活动期UC缓解的疗效,3篇(33.33%)研究了益生菌预防静止期UC复发的疗效,5篇(55.56%)研究分析了益生菌治疗UC不良反应发生率情况。

2.4.1 益生菌诱导活动期UC缓解的疗效观察 6篇(66.67%)文献的随机对照试验评估了益生菌诱导活动期UC缓解的疗效[19,21-25],共458例患者,其中益生菌组228例,安慰剂组230例,异质性检验结果显示各研究间无异质性(I2=0%,P=0.78),采用固定效应模型,荟萃分析结果显示:益生菌组缓解率47.4%明显高于安慰剂组缓解率36.9%,差异有统计学意义(RR=1.31,95%CI:1.04~1.65,P=0.02)。见图 5。

2.4.2 益生菌预防静止期UC复发的疗效观察 3篇(33.33%)研究了益生菌预防静止期 UC 复发的疗效[10,17,20],共计284例患者,其中益生菌组147例,安慰剂组137例,异质性检验结果显示各研究间无异质性(I2=0%,P=0.41),采用固定效应模型,荟萃分析结果显示:益生菌组预防率59.2%,安慰剂组预防率56.2%,两组比较差异无统计学意义(RR=1.09,95%CI:0.90~1.33,P=0.37)。见图5。

图5 益生菌治疗溃疡性结肠炎疗效分析的森林图

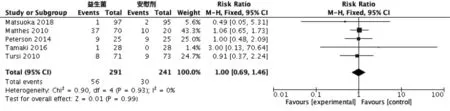

2.4.3 益生菌治疗UC不良反应发生率情况观察 5篇(55.56%)研究分析了益生菌治疗UC不良反应发生率情况[20-21,23-25],不良反应包括腹痛、胀气、呕吐、腹泻等,共532例患者,其中益生菌组291例,安慰剂组241例,异质性检验结果显示各研究间无异质性(I2=0%,P=0.93),采用固定效应模型,荟萃分析结果显示:益生菌组不良反应发生率19.2%,安慰剂组预防率12.5%,两组比较差异无统计学意义(RR=1.00,95%CI:0.69~1.46,P=0.99)。见图 6。

图6 益生菌治疗溃疡性结肠炎不良反应发生率情况分析的森林图

3 讨论

本文进行系统回顾和荟萃分析,评价益生菌对成人UC诱导缓解和维持缓解的有效性和安全性。本研究团队对活动期和静止期UC患者进行了全面分析,并比较了益生菌在UC暴发和缓解中的有效性和安全性。本研究发现,益生菌在诱导活动期UC方面相较安慰剂组能显著提高诱导缓解率;但是在预防缓解期UC复发方面,加用益生菌相比于使用安慰剂并不能增加预防复发率。从安全性的角度考虑,本Meta分析纳入的5篇文献研究结果显示,益生菌组与安慰剂组相比并不会增加不良反应的发生率。

Ganji-Arjenaki等[26]在2018年进行的荟萃分析与本研究中发现的益生菌和UC相关的结果相似,该作者描述了3项儿童IBD试验,结果显示益生菌可以显著提高其缓解率,且其对18项成人临床试验的分析结果显示益生菌在不同条件下对UC患者均可提高其缓解率;该研究还重申VSL#3对UC患者有显著影响。但是Jia等[27]荟萃分析发现,益生菌组和安慰剂组患者缓解、复发和并发症发生率比较差异均无统计学意义,但亚组分析表明VSL#3具有较高的缓解率和较低的复发率(RR=1.67,95%CI:1.06~2.63,P=0.03;RR=0.29,95%CI:0.10~0.83,P=0.02)。

两项先前的荟萃分析研究了益生菌对UC疾病活动的影响,其结果与本文结果相似[26,28]。Shen 等[29]对 23项随机对照试验(共1 763例参与者)进行荟萃分析后提出,益生菌尤其是VSL#3可显著增加活动性UC患者的缓解率。Naidoo等[7]对益生菌在维持静止期UC缓解方面的作用进行了研究,但该作者认为,尚没有足够的证据支持益生菌的常规使用。

关于微生物组对UC疾病活动影响的研究尚处于起步阶段,但对UC相关微生物生态失调的治疗作用的研究是有意义的。有探究提出,益生菌可以通过操纵微生物组对UC的治疗产生有益的影响,其中有两项研究报告了临床或内窥镜结果的改善与微生物组的有益改变、促炎细胞因子表达的减少和粪便短链脂肪酸的增加有关[13,30]。从现有数据来看,并不能得出益生菌的使用与UC疾病结果的总体益处相关的结论。但尽管如此,益生菌口服耐受性良好,易于购买,可以作为常规药物治疗的有用辅助手段。益生菌在治疗IBD应用中是相对安全的,本研究纳入的5篇文章中无1例发生严重不良反应,仅有轻微的临床症状,包括腹痛腹胀,恶心、呕吐,腹泻等。

本研究仍然存在一定的局限性,尽管Meta分析中纳入的研究为低异质性,但是证据等级从中等到极低不等。证据等级低的主要原因是文献数量少导致的不精确性,或偏差风险高/不明确。且研究样本较少,均为38~312例参与者,可导致较宽的CI。在具体试验中,菌株种类、剂量和持续时间方面存在差异,许多研究并没有对严重程度相同的患者进行比较,并且采用了不同的标准定义疾病的缓解和改善;另一个限制是,每项研究中允许的随访时间和伴随药物在整个纳入研究中并不统一,这导致在将治疗效果或不良事件归因于伴随治疗或研究干预本身方面的不确定性。虽然荟萃分析处于证据金字塔的顶峰,但是从这些研究中得出的结论必须考虑到上述局限性导致的偏差和影响。

综上所述,益生菌联合常规药物治疗活动期UC较安慰剂可显著提高缓解率,但是并不能增加维持缓解率;益生菌不良反应发生率和安慰剂组相当,安全可信。未来仍需要有更有针对性的、设计适当的随机对照试验,提供更可靠的证据来进一步研究益生菌对UC的有效性和安全性。